三维重建技术在腹腔镜右半结肠癌D3根治术中的应用

腹腔镜下右半结肠手术技术已非常成熟,但在淋巴清扫方面仍有一些细节问题存在争论,如淋巴清扫的内侧界应以肠系膜上动脉为界还是肠系膜上静脉为界?结肠肝曲癌是否需常规清扫No.6淋巴结?这也是当前右半结肠癌根治手术广受关注的探讨热点之一。《日本大肠癌诊疗规范(第7版)》以及2018版《腹腔镜结直肠癌根治手术操作指南》均明确提出,根据术前评估和术中探查情况,针对不同的T分期与N分期,来决定术中淋巴结清扫范围(D1、D2或D3)。具体清扫范围即第1、2、3站淋巴结清扫范围,则根据肿瘤部位特别是其所处的供血动脉系统加以区分;对T2期以上结直肠癌建议行D3淋巴结清扫。对右半结肠癌来说,D3根治手术需要清扫肿瘤供血动脉根部淋巴结,然而,右半结肠癌供血血管变异非常多,目前常规术前的CT、MRI扫描检查,包括CTA血管三维成像技术均难以明确肿瘤的供血血管。因此,术前如能明确肿瘤供血血管及其变异情况,将有利于施行精准的腹腔镜右半结肠癌D3根治术。

肠癌淋巴结转移途径是沿着供血动脉转移是公认的,但右半结肠癌供血动脉是怎样组成,目前存在争议。借助商业三维重建软件或者CT自带重建功能术前重建出右半结肠癌手术路径相关血管解剖和变异而提高手术安全性的研究国内外均有所报道,但术前明确肿瘤供血动脉而进行右半结肠癌D3根治手术的研究暂未见报道。因此,本研究尝试通过三维重建技术,重建出肠癌肿瘤的供血血管,根据肿瘤所处的供血动脉对其根部进行淋巴结清扫而提出一种新颖的腹腔镜右半结肠癌D3根治手术方法。通过对接受腹腔镜右半结肠癌D3根治术的73例患者的临床资料进行回顾性分析,探讨本手术方式的可行性及安全性。

1 资料和方法

1.1 临床资料

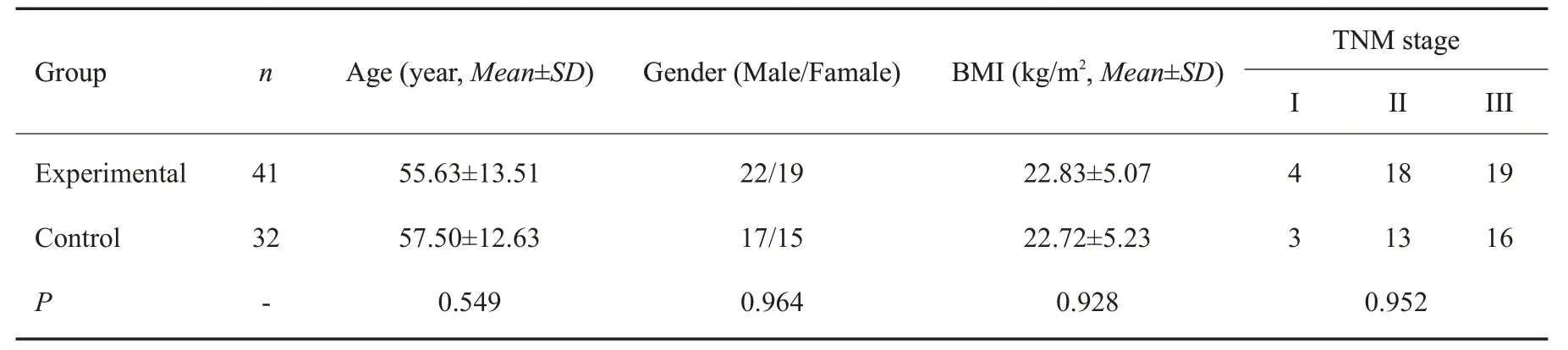

收集2019年5月~2021年3月在我院接受腹腔镜结直肠癌D3根治术的73例患者的临床资料。纳入标准:20岁≤年龄≤80岁;PS评分≤2分;结肠癌经病理活检证实;术前未行化疗、放疗、靶向药物或者免疫治疗;术前影像学评估T2期及以上。排除标准:癌肿已发生多处转移或腹腔粘连、梗阻、穿孔等无法进行腹腔镜手术者;对造影剂过敏者;有肠梗阻、消化道穿孔、严重基础病(严重心律失常、严重心脏功能不全、肝硬化大量腹水、腹部大血管动脉瘤、严重肺功能不全、既往有心脑血管意外)等。共入选患者73例,男39例,女34例,平均年龄67.2岁。按术前检查将患者分为实验组(三维可视化,41例)和对照组(常规CT,32例)。两组患者在年龄、性别、BMI、TNM分期等方面的差异无统计学意义,具有可比性(>0.05,表1)。本研究通过医院医学伦理委员会审查,并取得患者及家属的知情同意,患者在入组前均签署知情同意书。

阿姨,您可能不知道,当时的大雨可是破了全世界陆地降雨的纪录,六小时达到了八百三十点一毫米。这么说吧,那三天下的雨,相当于你们那儿平常两年下的雨。三十个县市受灾,一千零一十五点五万人受灾。苏楠背了几个数字。

1.2 检查方法

对照组术前行胸腹部盆腔增强CT检查或者在外院行CT检查。实验组检查前1 d进全流质饮食,检查前晚服将电解质散溶于2000 mL温水中,于检查前晚口服,检查当天流质饮食,检查前排出为水样无渣大便为止。使用JS-628E电脑遥控灌肠整复仪行空气灌肠使肠管膨胀,经肛门插入Foley氏18F气囊导尿管(代肛管),插入深度为10 cm,注入30 mL空气膨胀气囊,防止气囊管脱落。以11 kPa压力向直肠内注入空气30 s,以患者感到轻度腹涨为度,夹闭气囊管。空气灌肠成功后行CT平扫及动脉造影。各期图像采用平卧位采集数据。CTA动脉造影方法:经右侧肘前静脉以4.5~5 mL/s流率用双筒高压注射器注射优维显(370 mgI/mL)80 mL,再以同样的流率静脉注射0.9%的生理盐水20~30 mL。CT的扫描条件:使用Philips128排/256层螺旋CT,扫描范围上至膈顶下至耻骨联合下缘。采用自动触发扫描,根据病变位置分别选定肠系膜上、下动脉起始部层面进行自动监测触发扫描,达到阀值150 Hu即触发扫描动脉期,动脉期扫描后间隔30 s开始扫描门静脉期。选择腹部扫描条件,软组织窗,准直器宽128 mm×0.625 mm,管电压120 kⅤ。原始数据的重建层厚1.0 mm,间隔0.5 mm,矩阵512×512。扫描数据以Dicom 3.0标准存储。采集肠癌患者原始CT的64排薄层CT扫描图像数据。结肠癌三维可视化模型重建:空气灌肠使肠管充气膨胀,肠道体绘制模型按空气阈值建模,界定阈值-1024~-500 Hu,并膨胀1.0~2.0个象素达到选择象素充满全部肠腔,分割出直肠及乙状结肠、升结肠、横结肠,建立结肠肠道的三维数字模型。根据结肠肠腔空气及肿瘤软组织密度对比差异,将CT二维薄层图像数据导入3DⅤWorks软件(深圳市一图智能科技有限公司),建立腹腔脏器三维可视化模型并分割出结肠肿瘤的轮廓,并建立结肠肿瘤三维可视化模型。腹腔血管三维可视化模型的建立:经3DⅤWorks软件建立腹腔血管系统,利用血管分割算法分别分割出动脉及静脉系统并给予不同颜色渲染以表示区别,观察与肿瘤及手术可能涉及的血管的分布及变异情况。

1.3 确认癌肿供血动脉

165 二仙汤抗骨质疏松有效组分对维甲酸致骨丢失大鼠的影响 张建花,沈 燚,何玉琼,韩 婷,秦路平,张巧艳

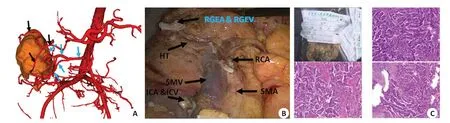

D3根治术需要清扫肿瘤供血动脉根部淋巴结,然而右半结肠癌供血血管变异非常多,部分肠癌供血动脉并不是单一动脉。本研究中的结肠肝曲癌患者,三维重建显示肿瘤由结肠中动脉及胃网膜右动脉分支供血,术中清扫结肠中动脉根部及胃网膜右动脉根部淋巴结,术后单独送检胃网膜组淋巴结(包括第6组淋巴结)检出阳性转移淋巴结。这可以说明为什么肝曲结肠癌需要清扫第6组淋巴结和在网膜弓内切除大网膜清扫其内淋巴结,本研究认为,这归根结底是肠癌供血动脉的第3站淋巴结清扫,包括操作指南及规范等均有规定肝曲结肠癌需要清扫第6组淋巴结和右侧半网膜血管弓淋巴结,但文献显示分别2%~9%、4.1%~8.6%淋巴结转,却未能说明为什么出现这种情况,从肿瘤供血动脉为淋巴结引流路径的病理生理角度或许能说明这个问题。本研究认为,即使第6组淋巴结属于远处转移,仍给以积极清扫,以求达到R0切除。这样对于手术难度并无增加,实验组的数据也并不提示第6组淋巴结清扫会引起并发症。此外,该病例出现胃网膜右动脉分支血管供血的原因,一方面可能是血管变异,另外一方面,对于一些体积较大的肠癌,不排除部分有类似于胃肠间质瘤的嗜血现象。

1.4 手术方法

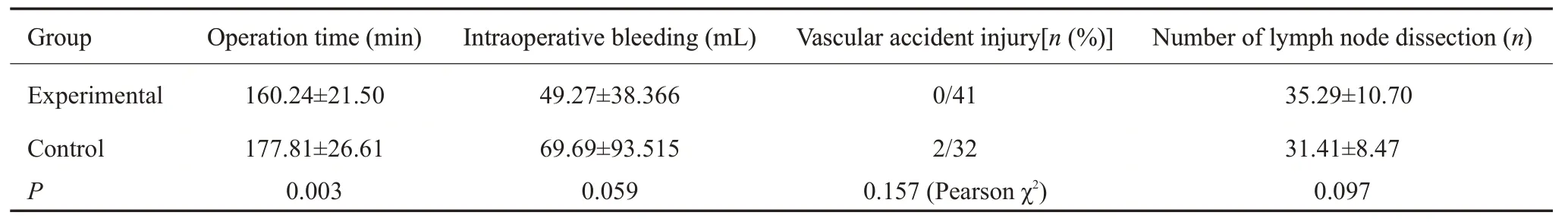

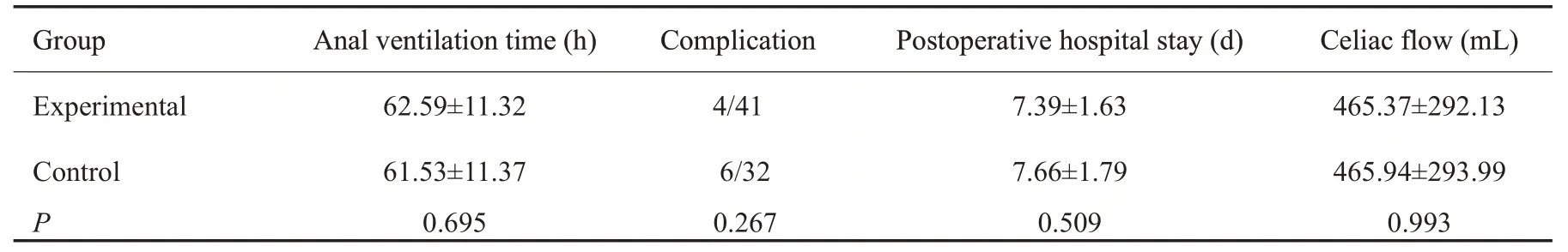

两组在术后肛门通气时间、继发相关并发症比例、术后住院时间以及腹腔引流量等方面的差异均无统计学意义(>0.05,表3)。

所以在进行单一保温层外保温墙体的布局上,建议选择的材料一般是空心砖、加气混凝土或是一些混凝土空心砌块等。通过这些材料的使用,能够更好的满足墙体保温需求,同时也可以充分提升建筑的节能性。

1.5 资料收集

患者3为结肠肝曲癌,三维可视化技术术前显示肿瘤供血动脉为胃网膜右动脉以及右结肠动脉,在以肠系膜上静脉左侧界为清扫边界基础上,给以清扫右结肠动脉根部以及胃网膜右动脉根部淋巴结并在两动脉根部结扎、离断,术后病理提示胃网膜组淋巴结有一癌结节(图3)。

癌肿的供血动脉,如能从三维重建模型上发现动脉分支血管进入肿瘤或者缠绕肿瘤,确定为肿瘤供血动脉末支,再根据末支动脉所属的主干动脉确定为供血动脉。如未能从三维重建模型上发现动脉分支血管进入肿瘤或者缠绕肿瘤,则根据肿瘤邻近边缘动脉弓距离<10 cm的主干动脉确定为供血动脉。

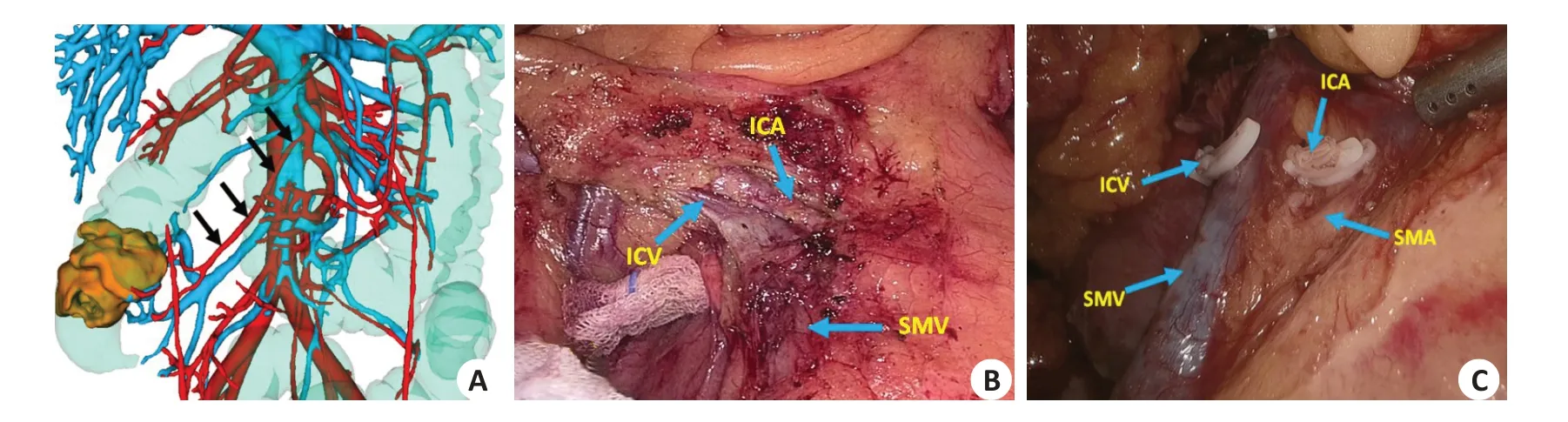

患者2为升结肠癌,三维可视化技术术前显示肿瘤供血动脉为回结肠动脉,回结肠动脉位于肠系膜上静脉后方,在以肠系膜上静脉左侧界为清扫边界基础上,给以清扫回结肠动脉根部淋巴结并在根部结扎、离断回结肠动脉,包含清扫回结肠动脉位于肠系膜上静脉后方的部分淋巴结组织(图2)。

1.6 统计学处理

采用SPSS 19.0 统计软件处理数据。计数资料用百分比表示,组间比较采用χ检验,理论频数<5 时用Fisher精确概率法。计量资料用均数±标准差表示,组间比较采用检验。等级资料(如病理分期)用百分比表示,组间比较采用Mann-Whitney检验。以<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术指标

实验组比对照组手术耗时更短(<0.05),两组术中出血量、血管意外损伤比例、淋巴结清扫数量差异无统计学意义(>0.05,表2)。

2.3 术后相关指标

两组患者由同一手术团队施行手术,均施行CME+D3手术方式。对照组:腹腔镜右半结肠癌D3根治手术以肠系膜上静脉左侧界为清扫边界,如肿瘤位于或者靠近结肠肝曲,常规清扫第6组淋巴结及胃网膜血管弓内清扫邻近肿瘤约10 cm胃结肠韧带淋巴结。实验组:在以肠系膜上静脉左侧界为清扫边界基础上,术前根据三维重建模型明确肿瘤供血动脉,D3根治术清扫至供血动脉根部,如肿瘤位于或者靠近结肠肝曲,根据胃网膜右动脉是否供血肿瘤决定是否清扫第6组淋巴结。

2.4 实验组三维重建解剖与术中解剖、术前拟定手术方案与实际手术方案符合情况

实验组利用三维重建技术术前清晰显示结肠形态和走向、肿瘤位置、各主要血管的解剖与变异以及癌肿供血血管,三维重建模型的主要血管解剖与术中通过对主要血管的探查及显露后进行比对,结果显示与实际手术探查符合率为100%,根据三维模型术前拟定的右半结肠癌D3根治术手术方案与实际手术方案符合率为100%。实验组所有病例均留取手术视频或者手术图片作为研究资料。

2.5 典型病例患者

患者1为升结肠癌,三维可视化技术术前显示肿瘤供血动脉为回结肠动脉,回结肠动脉位于肠系膜上静脉前方,在以肠系膜上静脉左侧界为清扫边界基础上,给以清扫回结肠动脉根部淋巴结并在根部结扎、离断回结肠动脉(图1)。

实验组术中探查血管变异、肿瘤动脉供血、肿瘤定位等情况与三维可视化重建模型符合率,根据三维模型术前拟定的腹腔镜右半结肠癌D3根治术手术方案与实际手术方案符合率等等。

手术指标:两组患者的手术时间、术中出血量、血管意外损伤比例、淋巴结清扫数量等。术后相关指标:两组患者肛门通气时间、切口感染、肠梗阻、吻合口瘘、淋巴漏、肠道功能紊乱等并发症比例,以及总住院时间、腹腔总引流量等等。

3 讨论

本拓扑中网端提供单相交流高压电,输入级采用多个不控整流模块串联级联的方式,同时为保证网端能接近单位功率因数运行,需要在整流环节加装有源功率因数校正单元。

学生讨论后完成图4,进一步思考下列问题:(1)该食物链中能量的最终来源是哪里?(2)能量流动的路线是怎样的?(3)能量进入生产者的途径是什么?(4)上一级能量能否全部传给下一级?(5)能量的传递效率是多少?能否倒流?

目前,右半结肠癌D3根治手术具体切除范围存在争议,主要围绕肠系膜上动静脉各种边界进行定义。以肠系膜上静脉左侧缘为清扫边界是目前的主流清扫方式,其并发症少、手术操作相对简单,但清扫范围不够;以肠系膜上动脉左侧缘或动脉中线为清扫边界,清扫彻底,但范围大、手术难度增加,同时,容易出现淋巴漏、内脏神经损伤致反复腹泻、性功能及泌尿系统障碍等并发症。本研究根据肿瘤供血动脉情况,在以肠系膜上静脉左侧缘为清扫边界的基础上,对供血动脉根部及根部周围的肠系膜上动脉表面淋巴结进行清扫可能更加符合肿瘤学角度施行根治手术。本研究结果显示,实验组手术耗时更短,而在术中出血量、血管意外损伤比例、淋巴结清扫数量等方面与对照组差异虽无统计学意义,但随着样本量适度增加,实验组应该优于对照组。本研究显示,两组在术后肛门通气时间、继发相关并发症比例、术后住院时间以及腹腔引流量等方面的差异均无统计学意义,表明实验组的清扫的范围虽然比传统的以肠系膜上静脉左侧缘为清扫边界范围大,但由于实验组利用三维重建技术术前准确显示结肠形态和走向、肿瘤位置、各主要血管的解剖与变异以及癌肿供血血管,根据三维模型术前能准确设计右半结肠癌D3根治术的手术方案,从而提高手术效率和安全性,相反,并发症发生率更低。

目前国内外研究的焦点多在明确手术路径的重要血管解剖和变异基础上提高手术安全性及减少或者避免血管损伤。术前明确肿瘤供血动脉而进行右半结肠癌D3根治手术的研究暂未见报道。本研究目的是通过三维重建技术,重建出肠癌肿瘤的供血血管,根据肿瘤的供血动脉对其根部进行淋巴结清扫,提出一种全新的腹腔镜右半结肠癌D3根治手术方法。此外,目前通过三维软件重建肿瘤部位、形态的报道非常少,由于结肠为空腔器官、含气,CT图像上显示肠道、肠腔不均匀,肿瘤边界难以界定,从而影响结肠和肿瘤重建质量,CT自带重建功能目前无法准确重建肠道和肿瘤,也无法通过多方位旋转观察满足临床手术医生对重建模型的观察、制定手术方案的要求。本研究通过CT检查前肠道注入空气,使得结肠肠管充分扩张,获得良好的肠壁显示及肠腔均匀充盈,CT图像上可以获得高质量肠壁、肠腔和肿瘤密度对比,在此基础上借助商业化三维重建软件,可精准显示肿瘤部位和形态,再通过多方位旋转观察肿瘤周围血管,明确肿瘤供血动脉情况,实现根据肿瘤供血动脉而施行精准的腹腔镜右半结肠癌D3根治手术。本研究显示,实验组术前同样能明确D3右半结肠癌手术路径相关血管解剖和变异,从而提高手术安全性,协助解决手术操作难点,控制手术损伤,这有助于年轻外科医师更精细、快捷地掌握手术操作技巧,缩短手术学习曲线。

本次研究的试验区位于甘肃省定西市安定区凤翔镇安家坡村,该试验区属于黄土高原地貌,处于温带半干旱区,平均海拔2 000 m,年平均降雨量385 mm,年均气温6.4℃,无霜期为140 d。试验区以黄绵土为主,耕层容重为1.26 g/cm3。土壤中全氮含量为0.61 g/kg,土壤有机碳含量为6.21 g/kg。

两组远期预后是否存在差别,尤其肿瘤复发情况有无差别,还需要进一步随访观察并增加样本量。此外,可通过监测术后ctDNA比较两组差异,从而明确术前三维可视化重建指导腹腔镜右半结肠癌D3根治术能否改善远期预后。

综上所述,借助三维可视化重建,术前明确肿瘤供血动脉而施行的腹腔镜右半结肠癌D3+CME手术,符合右半结肠系膜的解剖学理论、肠癌淋巴结引流规律以及大肠癌手术指南规范,有可能改善患者预后。本研究初步证实了该手术方式能达到肿瘤根治性切除的目的,同时不增加手术风险,具备可行性、安全性,后续需要多中心、大样本的临床研究,以进一步验证其安全性以及对于改善右半结肠癌治疗效果的价值。