幽默的力量

韩雨杉 游晓光

摘要:回顾20世纪二三十年代中国文化产业的发展我们可以发现,漫画业与电影业就像两个孪生兄弟,他们的成长期与黄金期高度吻合。事实上,历史中两者不但并肩同行,也曾携手合作。本文将从发生与历史、内容与主题、手法与修辞三个层面考察1921—1937年间漫画家群体与中国电影产业的跨界合作现象。

关键词:漫画家群体 中国电影 跨界合作

翻检20世纪二三十年代的报纸期刊,我们会发现当中刊登着大量与影片、影人、影界有关的漫画。这类漫画作品不但数量庞大,内容与风格也极为多样,不少具有很高的文化和艺术价值。然而,目前学界对这一现象的研究散见在电影史研究和美术史研究两个领域,尚未见有著述对此进行专门研究。因此,笔者以漫画家为切入点,在中国电影史研究的视域之下,以1921年两者开始合作为起点,1937年全面抗战爆发为结点,梳理漫画业和电影业合作的历史,辨析其合作模式与艺术特征。

20世纪早期,中国本土漫画兴起,电影产业也步入一个兴盛的阶段,从此开始,这两个艺术领域不断交融、碰撞,摩擦出了耀眼的火花。

1.20世纪20年代:作为电影杂志美编与电影美术师。本土漫画家群体与本土电影产业的合作,最初以前者担任电影杂志美编和电影美工师两种方式展开。随着电影在中国的影响力与日俱增,1921年,中国第一本专业电影杂志《影戏杂志》在上海创刊。办杂志势必涉及美术编辑的问题,这也给漫画家们参与电影产业提供了最初的契机,张光宇便是其中的代表人物。

作为艺术家,张光宇的作品内容广泛,形式多样,涉猎全面。其中漫画和装饰画是他最擅长的。他曾与人合办《时代漫画》、《时代画报》和《独立漫画》等诸多漫画刊物。《影戏杂志》的创刊人之一陆洁曾记述张光宇成为该刊美术主任的经过:“肯夫创刊影戏杂志,约我合编……另约光宇主美术……”。此后,《电影杂志》也开始刊登漫画家们创作的针砭影界现象的作品,叶浅予、丁悚、但杜宇、胡同光、张聿光等就曾相继为《电影月报》创作插图和漫画。通过《影戏杂志》,张光宇与明星电影公司建立了紧密的联系,张石川、郑正秋等人都是中国电影的开拓者、奠基者,同这些导演、编剧以及众多演员交往,使得他的艺术领域自然而然地从绘画拓展至电影。在这之后,张光宇曾为多部电影作美术指导,或直接担任美术制作设计工作。

除张光宇外,其师父张聿光也在20世纪20年代参与到早期电影产业中。张聿光在“新舞台”担任舞台布景师,其“布景设计”新颖独特,开中国新舞台美术之先河,普及了电影接景技术,名声大噪。此时正逢沪上电影摄制的热潮,张聿光凭借其丰富的舞台美术、布景经验,于1926年被明星影片公司的创始人、编剧、导演郑正秋邀任上海明星电影公司美术顾问、美术主任兼布景师。从1926年到1933年,明星公司先后拍摄的很多部影片,如《歌女红牡丹》、《啼笑姻缘》、《火烧红连寺》等,都是请张聿光担任美术设计工作。张聿光对中国早期电影产业的贡献主要在于对电影布景、接景技术的创新。

此外,黄文农早在1925年就曾担任三星影片公司《觉悟》一片的置景;万籁鸣、万古蟾也是当时的著名漫画家,他们还是明星公司主要的美术设计师和动画片制作者。

2.20世纪30年代:作为电影业的宣传者、批评者与创意人。从20世纪20年代末的“国片复兴运动”到1937年夏全面抗日战争爆发前的五六年中,中国电影出现了一段空前繁荣的局面。同期,中国漫画以上海为中心也迎来了前所未有的繁荣。在这种背景之下,漫画家群体以更大规模、更多元的方式参与到电影业当中来,极大促进了两种产业的深度融合。

第一,作为电影公司的宣传者。20世纪30年代,电影生产者们在刊物上开辟了漫画专栏,如《明星半月刊》的“半月漫画”,联华公司的“漫画园地”;有时电影公司还会设置漫画专题,如《明星半月刊》第6卷第2期就设有“特辑漫画:《我假使是个女明星》”。与对漫画的大量需求相映,他们与当时的著名漫画家们也建立起了较为稳固的合作关系。明星公司长期合作的漫画家有张英超、张光宇、丁聪、江栋良、陳隐涓、黄尧、丁深、江毓祺、万籁天等,与联华公司合作的漫画家有汪子美、杨村,新华公司甚至聘请江栋良、丁聪为编辑,与其长期合作的漫画家还有张白鹭、黄苗子、张英超、张乐平、汪子美、黄尧等人。

第二,作为电影文化的批评者。在20世纪30年代,漫画家们还充当着电影文化批评者的角色,这种角色是由漫画本身的讽刺性质以及漫画家与电影产业的密切所决定的。当时电影产业作为中国的新兴产业,存在许多不良的文化现象和规则漏洞。丁聪、江栋良、陈隐涓、黄尧、江毓祺等漫画家都曾以漫画的形式对电影文化的各个方面做出批评和讽刺,如行业“潜规则”、业内男女关系混乱、薪酬待遇不公、演员演技拙劣等。

第三,作为电影产业的创意人。1934年,叶浅予创作的长篇漫画《王先生》引起了电影界的兴趣,明星影片公司另组了一个子公司,名为新时代影片公司,专门摄制“王先生”系列影片。同名电影上映,场场爆满,一票难求,七年间接连拍摄达12部之多。

进入20世纪30年代,漫画家对影片创作的另一大贡献还体现在动画片创作上,这其中首推万籁鸣和万古蟾。“漫画家”这一身份为他们的动画创作提供了诸多便利,其中最重要的就是取材上的便利。将万氏兄弟所创作的动画形象和漫画形象进行对比,便能看出其中的一些角色是由漫画挪用到动画中去的。《明星》杂志中也曾提到,万氏卡通“有时也用墨水画的小人作主角”。漫画作品中的形象为万氏兄弟提供了可以直接取用的动画原型,从而能够更便捷地实现由“漫画”到“动画”的重要突破。

在上述合作方式中,创作电影类的漫画成为漫画家与电影产业合作最为主要的方式。1935年,上海甚至出版了一本名为《电影·漫画》的杂志。以创作主题为划分标准,这些漫画的内容大致可以分为以下三类。

1.凸显影人个性,展现影人风采。演员是影业公司中重要的组成部分,他们既是观众眼中的焦点,也是炒作的卖点,因此他们往往是刊物宣传的重要对象。漫画家将明星的外形与性格特征表现得惟妙惟肖,这种肖象漫画往往有着鲜明的符号特征,易于辨认,对塑造明星的形象气质有着重要的贡献。

江栋良所画的一幅漫画中,在演电影《小玲子》时,“王献斋大肆淫威”,对女主“小玲子”动手动脚。王献斋是中国电影史上第一位以饰演反派著称的著名影星,被誉为“第一坏蛋”和“无赖标本”。据说当时舆论界曾对他这样评价:“在当今电影圈内饰演反派角色,演技的圆熟,深度达到‘炉火纯青’者唯王献斋一人。”江栋良在给漫画配文字时,没有用角色名,而是直接用了演员的本名,这能够使读者将王献斋和“坏蛋形象”更直接地联系起来,从而加深对演员的印象,有利于电影公司的宣传。

2.诠释影片主题,渲染影片卖点。出于宣传影片的需要,许多电影刊物中的“影漫”都会涉及影片的主题和卖点。这类漫画的内容包括但不限于表现影片中的主要角色、呈现影片有趣的“花絮”、描绘影片中的某个场景等。此类漫画内容和手法非常多样,能够巧妙地勾起读者的好奇心,从而对影片本身产生兴趣,以此达到宣传电影作品的目的。

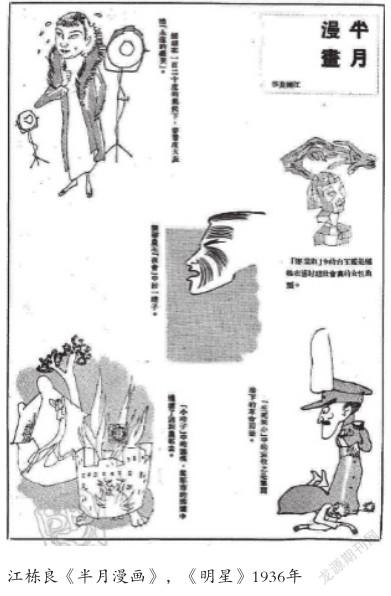

“半月漫画”中的作品可以作为此类题材的典例。《明星》杂志中,江栋良创作的“半月漫画”专栏在1935-1937年频繁出现,江栋良通常将一个版面分为多幅独立的漫画,同时为明星公司的四五部影片进行宣传。

除江栋良外,汪子美也十分善于创作具有宣传性的“影漫”。汪子美的漫画更像是一幅幅漫画化的海报,有着装饰性极强的背景、鲜明的故事性以及考究的构图。如为《到自然去》一片绘制的宣传性漫画《野人生活》,此画背景中的树木和前景中的花朵有着插画的装饰性效果,其排列和布局明显经过精心设计,可见汪子美对于画面背景及整体效果的重视。汪子美极富想象力,能够紧扣影片的主题和卖点构建天马行空的故事性画面,但并不局限于真实的电影情节,个人色彩十分显著,如《到自然中去》、《慈母曲》等。

3.针砭影界乱象,展望影界未来。除了聚焦影人、影片,“影漫”的另一主要题材便是放眼影界,围绕其现状和未来进行创作。当然,漫画特有的幽默性使得这类“影漫”往往带有调侃或戏谑之意。

以大众所熟知的漫画家丁聪为例,他创作了不少与影视界有关的“冷幽默”漫画,不涉及影视界真实的人物,主要以针砭影界乱象和调侃为主。如《摩登丈夫》一画讽刺了明星们私生活混乱的现象;《结婚》一画则尖锐地讽刺了行业内一些影星自视甚高,情感关系却相当混乱的现象。

展望影界未来的漫画作品散见于各大刊物之中。如《希望》一画中,两位外国明星以“像中国某明星”来互相吹捧,既表达了对中国影视前景的看好,又不乏揶揄之意。而江栋良所画的《一个理想》将“中国明星影片公司”夸张地画为地球上最大的影片公司,显然是在畅想明星公司璀璨的未来。

在1935年《明星半月刊》中的“漫画·漫话”板块中,明星、导演、经理、演员、记者等都成为了画家们调侃的对象,漫画的作者有莲僧、丁聪、陈涓隱、凌云等人,这个板块连续存在了5期。此类漫画有助于我们了解近代中国电影行业的发展状况,有着不可忽视的研究价值。

漫画作为一种视觉媒介,究竟有何魅力使得影视刊物如此受青睐、广大读者如此喜爱?笔者将“影漫”特有的手法与修辞概括为三类,并结合具体作品进行剖析。

1.影人个性化与集锦化。漫画有着独特的表现张力和感染力,绘制“影漫”的漫画家尤其擅于抓取影人的显著特征,并将其夸张放大,甚至符号化,而塑造影星的群像也是一种常见的表现手法。既善于“个性化”又擅于“集锦化”的代表性画家有汪子美、丁聪等人。

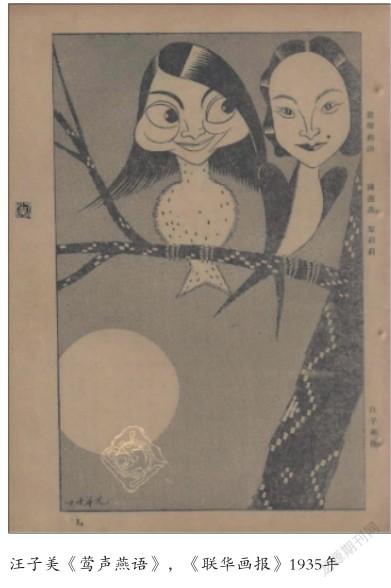

汪子美“影漫”最重要的特征是将明星人物在影片中的角色与动物结合起来,将人“拟动物化”,使明星的形象生动而鲜明,又赋予十足的幽默感和想象力。如将“南国乳燕”陈燕燕拟为轻盈的燕子;将“甜姐”黎莉莉拟为叫声婉转甜美的黄莺;将充满野性的王人美拟为野猫等。

除此之外,汪子美极擅于抓人物面部表情,并将其夸张放大,这种符号化的表情特征令人过目不忘,极具个人色彩。在《莺声燕语》一画中,汪子美将黎莉莉微笑时圆润的苹果肌大胆地加以突出,对陈燕燕五官和表情的刻画则相对收敛,用寥寥几笔勾出一双水波流转的含情目,只将陈燕燕嘴角旁的美人痣加以放大突出,作为人物的标志性特征。丁聪在其漫画生涯的早期十分擅于借鉴西方现代立体主义绘画的手法,将人物的脸型刻画的棱角分明、五官几何化,以突出人物的主要特征。

除突出影人个性特征的肖像漫画,“集锦化”的明星肖像漫画也很受青睐。如《秋虫音乐会》中,当红9位女明星“齐聚一堂”,汪子美别具特色地将各位明星画成小鸟、昆虫,谱写一曲音乐盛会;丁聪所创作的《时代的女星》将五位女明星的头像并置,侧重点在于女星发型的细致区别上,五官则并没有做夸张或抽象处理。《银河星浴图》是丁聪1935年的明星群像漫画作品,这幅漫画描绘了5男11女共计16位影星,他们全都身着泳衣,姿态各异、兴高采烈地坐在沙滩上。全画构图饱满,用线简洁流畅,给人以十足的视觉冲击力。

2.电影主题与卖点的形象化。出于电影公司对新片宣传的需要,“影漫”往往会围绕特定影片或主题进行创作。以汪子美为例,他尤其擅于根据影片的情节构建富于故事性的画面。如《慈母曲》一画中,汪子美发挥想象力,将父母画作麻雀,慈爱地紧紧围绕着巢中羽翼尚未丰满的子女。而影片讲述的正是面对不孝子女,母亲依旧慈母心肠,不咎既往的故事。再如《到自然去了的黎莉莉》一画中,黎莉莉身着性感的泳衣坐在沙滩上,她身旁的篝火、喝水的鹿、树上的猫头鹰,都既具有装饰性又具有故事性,共同构成了这幅电影宣传画。此画是汪子美受演员黎莉莉和金焰为拍电影《到自然去》,而体验野外生活一事而作。

又如,1936年《明星》杂志的第6卷第3期的《半月漫画》中,江栋良绘制了五幅独立的漫画作品,其中一副的注释文章写道:“胡蝶在一百二十度的气候下,穿着皮大衣拍《永远的微笑》。”漫画中当红女星胡蝶穿着皮大衣,在灯光和燥热的天气里热的直冒汗。胡蝶是当时炙手可热的女明星,“穿着皮大衣的胡蝶”无疑是本片的卖点之一,江栋良十分擅于抓住读者的好奇心,进而使其对电影本身产生兴趣,愿意走进影院一睹芳容。

这五幅漫画中,右侧最上方一幅则是典型的围绕影片主题进行创作,江栋良画了一双狰狞的“无形之手”向海棠红迫近,寓意着封建社会对女性的钳制和压迫。此片名为《海棠红》,讲述的是北平评剧界的一代名伶“海棠红”的故事,在江栋良看来,她是“牺牲在旧封建社会里的女性典型”。这种绘画手法具有十足的感染力和想象力,既能渲染影片的气氛,又能唤起读者的好奇心。

3.影界现象情景化。不同于其它的视觉媒介,漫画具有一种将社会现象情景化的能力。当时的影视界也是社会关注的热点之一,小到明星们的“花边新闻”,大至中国影片的发展前景,都成为了老百姓茶余饭后的谈资。例如,有一类“速写”形式的“影漫”,即以漫画形式表现影界事件,典型代表就是《半月漫画》中的作品。如在《明星》中,江栋良用六幅漫画为明星全体大会做“速写”;再如丁聪曾在《明星》刊物的“漫画·漫话”板块中发表了《结婚》一画,画中两位女明星在闲谈,一人对镜欣赏自己的美貌,对另一人说:“要是我立刻宣布结婚,那不知有多少男人要感到失望和烦恼呢?”被问者说:“你预备要嫁给多少男人?”这段对话令人忍俊不禁,很明显,丁聪在用这种戏谑的方式调侃当时影界男女明星间混乱不清的关系。

当时的影界出现了许多令人津津乐道的情侣和夫妇,这种现象也成为了漫画家笔下的题材之一。如汪子美《亚当与夏娃》一画中的主角就是当时影坛的一对佳偶——金焰和王人美。画家显然是根据“亚当与夏娃”的传说故事,将两人比作“亚当”和“夏娃”。画中两人手执“禁果”,金焰搂着王人美的腰,看上去甜蜜而幸福。此画用诙谐的方式描绘了新时代开放的恋爱关系,恋爱不再是像“偷食禁果”一样羞耻的事情,突破了传统的爱情观念。

1921—1937年间,本土漫画家以电影期刊编辑、影片美术师、动画片创作者、电影公司宣传者、电影文化批评者等多种身份参与到中国电影产业当中。他们以艺术家的文化责任感和社会使命感,凭借自身的艺术造诣与商业嗅觉,充分发挥漫画幽默、精悍、形象的艺术特性,在电影刊物生产、本土影片创作与营销、文化生态改良等多个层面、多个维度促进了本土影业的发展,这些活动也成为了他们漫画艺术生涯中的又一个闪光点。而“《王先生》系列”漫画与影片以及万氏兄弟卡通片的成功,仍然能给予我们今天的“影漫融合”以有益的启示。

作者单位 韩雨杉 南京艺术学院美术学院

游晓光 南京师范大学新闻与传播学院

本文系2021年度国家社科基金艺术学项目“中外电影交流史研究(1896——1949)”(项目编号:21CC179)、2020年江苏省社会科学基金后期资助项目“传统文化传承与创新背景下中国早期电影明星史料搜集、整理与研究”(项目编号:20HQ063)的阶段性研究成果。

参考文献

[1]毕克官.中国漫画史话[M].天津:百花文艺出版社,2005.

[2]宫林.中国电影美术史[M].济南:山东美术出版社,2007.

[3]丁珊珊.中國电影刊物史稿(1921-1949)[M].北京:中国电影出版社,2017.

[4]颜书凯.漫画家汪子美笔下的“联华”明星[J].大众电影,2004(11).

[5]蒋英,蔡函力.从美国样式到中国经典:叶浅予连续漫画《王先生》本土化实践研究[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2021(03).

【编辑:孙航】