心灵去蔽与形式革新

——石涛与林风眠的艺术创新论比较研究

■高紫潇

(中国传媒大学,北京,100024)

清末民初,“西学东渐”的文化潮流兴起,中国现代艺术机制也以西方现代艺术机制为“参照系”而逐步建立起来。西方艺术市场上颇受欢迎的现代画派及其艺术理论,被当时中国的革新派艺术家和学者传播到中国,对中国的传统艺术系统造成了巨大的冲击,中西艺术之比较也就成了彼时的热点话题。

在民国初期,有不少学者注意到了中国传统艺术理论与西方现代艺术理论的相似性,尤其关注了明末清初的著名画家石涛(1642—1708)的艺术观。例如刘海粟就在《石涛与后期印象派》一文中比较过石涛的艺术观与后期印象派艺术观的异同——他通过比较二者的艺术表现手法、“单纯化”的画面特征、观念的时代性以及思想境界,认为石涛在各方面都胜于后印象画派,进而将石涛视作现代艺术的先锋。①1936年,刘海粟在该文中比较了石涛与印象派的艺术及艺术思想,将后期印象派绘画的特征归结为三点:重表现,但不重境界;用综合的方法使画面单纯化、观念化;具有超时代的创造意义。他认为,石涛在这三方面的造诣远超过后印象画派,并论断:“我相信石涛所怀抱的思想,比西欧最进步的艺术思想更进一步的地方是有,不及他们的地方恐怕没有的。”刘海粟《石涛与后期印象派》,载《国画》1936年第4期,第9页。然而,这种比较方法的合理性是存疑的,因为该文在展开详细比较之前就写道:“这二者(石涛与后期印象画派)的艺术可说并没有多大的机缘,然而结论,我所欲言者,就是石涛和印象画派在其根本思想上,不期而走同一之路。”①《石涛与后期印象派》,来源同前,第6 页。可见,他对二者的艺术思想进行的比较,是在忽视了中国文人画与后印象画派的艺术体制差异性的前提下进行的,这恐怕有悖于学理,因为不同的艺术体制内部面对的艺术问题和相应的评判标准都是不同的,其内在的艺术观念也会有迥异的目标与旨趣。但后来许多学者都沿着这一学术脉络,去探讨石涛的艺术理论与后印象画派,乃至与现代艺术理论的异同。这类研究整体上都承续了中西艺术比较方法上的可商榷之处,忽视了双方所处的艺术体制的差异性。因此,这些成果从表现手法、画面内容与艺术观念入手对二者的艺术造诣所进行的比较,大致也是片面的。②李镇曾以“艺术无国界”的视野审视石涛与塞尚的艺术观,得出二者“体异性通”的结论,可惜也由于过度关注石涛艺术理论与后印象画派艺术观的表面相似性,而忽视了后者作为西方现代艺术机制的一部分,自身所具有的突出的时代适应性与强大的爆发力。参见李镇著《中西绘画“体异性通”论:石涛与塞尚艺术比较研究》,清华大学出版社2011年版。

不过,值得注意的是,在民国时期诸多学者的相关讨论中,林风眠(1900—1991)的看法传达出了一些不同的信息。他推崇印象画派以及受其影响的现代艺术家的观念,③林风眠的绘画受到毕加索、莫里迪阿尼、塞尚的影响,他曾写过多篇介绍印象画派与其他现代艺术流派的文章。在这些文章中,他始终将注意力放在这些流派画家各自的创造力与个性表达上。目前已有许多学者在以上画派与林风眠之间进行过艺术作品、艺术观念层面的比较,并认为林风眠的画作及其理念在很大程度上受到了西方现代艺术流派的影响。却质疑石涛的艺术创新性,这种认识反映出由印象画派发展出来的西方艺术机制(重视颠覆性)对他的艺术创新逻辑的影响。但是,他又不同于印象派,也不同于后来出现的西方现代艺术流派的画家:他作为一名中国的艺术家,与石涛一样直接继承了中国古代文人画的艺术传统与艺术机制。

据此,本文试图比较石涛的艺术创新观与受印象派影响的林风眠的艺术创新观,④说印象画派或者现代画派艺术观与石涛艺术观有“异体相通”之处,远不如说石涛艺术观与林风眠艺术观有相通之处来得确切,因为:第一,被学界视为与石涛艺术理论有相通之处的印象画派、现代艺术流派的艺术理论,本身就是林风眠学术体系的一部分;第二,林风眠所处的民国时期艺术机制是由石涛所处的清朝艺术机制发展而来的,这两种机制内部的艺术话语并未完全脱节;第三,林风眠与石涛都有专门讨论艺术创新问题的理论,这些理论之间有诸多可以沟通之处。分析这两种艺术创新论的差异及其背后的艺术机制差异,探讨这两套论点的内涵、特征及意义,以便为我们理解民国以来中国艺术界创新观的“多元化”⑤民国时期的中国艺术界至少有三种探索方向——文人艺术、现代艺术、左翼艺术(民间艺术色彩较为浓重),这三种路径的探索遵循着三种艺术标准。其中,文人艺术的标准与石涛艺术标准之间的联系最为紧密,现代艺术世界的标准则与林风眠的艺术标准最为接近。提供一个切入点。

一、理论视角的差异:心物关系与历史表述

众所周知,石涛是国画理论的重要推进者,他在《苦瓜和尚画语录》(后文简称“《画语录》”)中提出的“一画论”在后来的文人画世界里有着举足轻重的地位。民国时期的艺术家与学者对他进行了大量的研究,亦多赞扬其创造精神。然而,林风眠却这样评价他——

清代画家比较可注意的为:扬州八怪,八大山人及石涛诸人。在其性格上,绘画上,虽能冲破当时一切画家认为神圣的成法,但细细地观察起来,他们只能继承了宋代一部分的自由作风的倾向,和他们取同一态度而已,实在还没有做到继续加以新创造的程度。⑥朱朴主编《林风眠全集》第四册,中国青年出版社2014年版,第58页。

可见,林风眠承认石涛在绘画史上确实有破除成法的贡献,但因为他破除成法之法与早在宋代就有的自由作风一脉相承,所以还不能算是新的创造。对此,我们不禁要问:这种与他人评价相悖的论断是否有失公允?石涛所选择的自由作风是否只是对宋人的模仿?

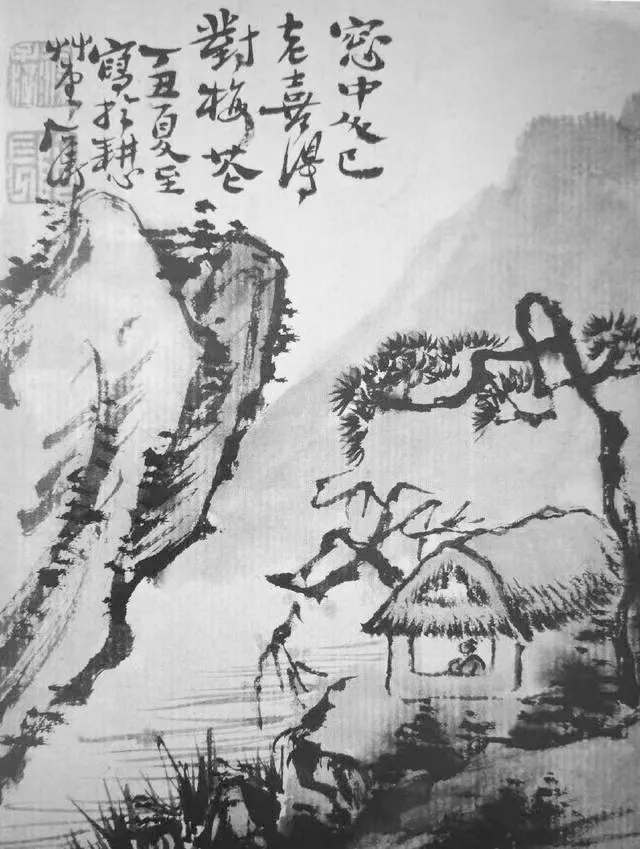

石涛《山水图(之一)》,册页(12 开),纸本设色,12cm×18.5cm,1697年作,四川省博物馆藏

我们可以在《画语录》中找到这种“自由作风”的思想源头。石涛在该书的《变化章》提到了“变化”之要义——“至人无法”①朱良志著《〈石涛画语录〉讲记》,中华书局2018年版,第58页。,并进一步解释道:“非无法也,无法而法,乃为至法。”②同上。很明显,这种“无法”思想源自庄禅哲学,而非简单地拒绝法则。石涛要破成法以立新法,由此提倡“无法而法”。成法一旦破除,观赏者就会找不到那些约定俗成的、关于绘画意义与画品的识别方法——这些识别方法正是《画语录》提及的“今人”僵化了的判断标准:“‘某家皴点,可以立脚;非似某家山水,不能传久’;‘某家清澹,可以立品;非似某家工巧,只足娱人’。”③同上。石涛为了言明他的“法”(“无法而法”),又写作了《尊受章》《笔墨章》《运腕章》《氤氲章》《山川章》等诸多章节来解释。概括地说,这些“法”就是他在《一画章》中提到的“一画之法”④同上书,第33页。的具体化,其共通性正在于“一画”。

《一画章》第一段中就写道:“法于何立,立于一画。”⑤同上。“一画”即是人在心灵因去除遮蔽而与外物合一的状态下创造出的绘画。⑥朱良志这样解释“一画”:“一画,就是天地万物所蕴含的生命创造精神。具体到画家,是要去除心灵的遮蔽,将自己内在的创造‘真性’发掘出来。”来源同上书,第36页。“一画”之法也是去除一切“法障”的变通大法,它只能在心物合一的状态下去找寻。石涛认为,在这种状态下,画家可以极度自由地创作:“信手一挥,山川人物、鸟兽草木、池榭楼台,取形用势,写生揣意,运情摹景,显露隐含,人不见其画之成,画不违其心之用。”⑦同上书,第33页。这里,“信手一挥”一词可见其自由作风的绘画意识,而此意识也是其思想源头“一画”论的体现,是以禅入画的思想成果。所以,若简单地将石涛的艺术与宋代以来文人画“不求形似”的自由作画倾向归为一类,就忽视了其创造性,是不够公平的。

当然,林风眠也说明了他为何如此批判石涛、八大山人等人的绘画:

这时代(清代)的绘画,经过了长久的时间和社会方面的有力援助,但在绘画史上决算起来,不特毫无所得,实在大大地亏了本!其主要原因,当是传统、摹仿,因袭前代的成法,为其致命伤。⑧《林风眠全集》第四册,第58页。

结合林风眠中西比较的理论视野来看,他的意思很可能是:从整个绘画史的角度上来讲,石涛等人的绘画更接近在中国传统艺术体系之内的继承与发展,而不是突破当时体制的局限,像西方现代艺术那样朝更多的可能性开放。

与石涛推崇“自由作风”(以“一画”为核心思想)的艺术创新观不同,林风眠的创新观更具逻辑分析的色彩。他在《中国绘画新论》一文中表达了他思考艺术革新方向的方法:

中国绘画固有的基础是什么?和西洋画不同的地方又是什么?我们努力的方向怎样?这都是现在中国的画家们,应急求了解的问题。什么是中国绘画的基础?寻求确定的解答应根据历史上过去的事实来说明:第一步,把中国绘画史的全部,分为几个时期;第二步,每一个时期所发现和创造的是什么,应重新估定;第三步,解决中国绘画在时代上相互的关系,及其变化的原因。有了这种根据,才能了解中国绘画的基础和在世界艺术史上的地位;然后才知道怎样去创造!①《林风眠全集》第四册,第51页。

林风眠将艺术创新的问题放到艺术史的维度上考察,使得艺术创新的衡量标准更加客观,让“创新”问题的重心不再是心物关系的“新”,而是历史表述中的“新”。他在梳理中国绘画变迁史的过程中发现,唐代到宋代的艺术风格变迁决定了后来中国绘画的基调,也决定了中国传统绘画与西方绘画之差异。他认为:第一,中国绘画只能表现“体量之观念”②同上书,第61页。,西洋绘画倾向于“表现物象体量的真实观念”③同上。;第二,中国绘画受书法影响,倾向于“物象单纯化的表现”④同上。,这是与西画不同的;第三,中国风景画(山水画)倾向于表现“时间变化的某一部分,而并没有表现时间变化整体的描写的方法”,⑤同上书,第62页。但西方风景画里,“时间变化的微妙之处皆能一一表现”。⑥同上。他认为,造成这些差异的不仅有民族性格、风俗、地域和气候等环境因素,还有作画材料、书法与文学的影响等具体艺术门类层面的因素。

此外,林风眠也注意到上述差异中的后两方面其实包含两个关键词——“单纯化”和“时间化”。他认为,这两点是中国传统艺术与欧洲现代艺术的共同追求,⑦林风眠在《中国绘画新论》中写道:“我们觉得最可惊异的是,绘画上的单纯化、时间化的完成,不在中国之元明清六百年之中,而结晶在欧洲现代的艺术中。这种不可否认的事实,陈列在我们目前,我们应有怎样的感慨。”来源同上。但在“时间化”上,具体来说是在时间的视觉呈现(对时间变化的表现)上,19世纪后的印象派风景画更加成功。当然,相对于中西绘画所表现的时间变化背后的哲思,林风眠更加关注这两类绘画最直观的表现力,并强调“复活”中国画时三个不可忽视的方法:第一,绘画上单纯化的描写不应过度发挥文人的笔墨技巧,而应以自然现象为基础;第二,改进绘画的原料、技巧、方法;第三,以科学的方法进行绘画训练。⑧同上书,第63页。

林风眠《秋天》,纸本彩墨,66cm×66cm,约20世纪60年代作,上海美术家协会藏

由此可见,不同于石涛的艺术创新论,林风眠的创新论使得艺术创新的方法看起来更加有章可循,在历史的维度上也有了明确的衡量标准,为科学地探讨艺术创新提供了一种新的方法论。

不过,无论在石涛的艺术观里,还是在林风眠的艺术观里,“新颖”或“变化”的问题都是重中之重。《画语录》通篇不离变化之要义,其核心是“一画”论,该论将变化的源头视作“一”,将画之要旨归为心灵世界在“物我合一”的状态下出现的变化与创新。可以说,石涛将心灵的创造力视为艺术创新的首要因素,但这可能高估了心灵在创造问题中的能动性。林风眠的艺术创新观虽然没有无视石涛强调的心灵能动性,①林风眠在《知与感》一文中专门讨论过心灵能动性的问题。他说:“从这样看来,真正要想做个高贵价值的艺术家的人们,除去凭自己肉眼同心眼去观察自然,去感得自然,去表现自然之外,还有什么算得了高贵和出人头地的方法,作用以及派别值得我们去亦步亦趋地摹仿的呢?”《林风眠全集》第四册,第66页。但与石涛的侧重点不同,②当然,石涛也没有无视艺术史,他在《画语录》中写道:“纵逼似某家,亦食某家残羹耳,于我何有哉!或有谓余曰:‘某家博我也,某家约我也。我将于何立门户,于何阶级,于何比拟,于何效验,于何点染,于何鞹皴,于何形势,能使我即古而古即我?’如是者,知有古而不知有我者也。我之为我,自有我在。”《〈石涛画语录〉讲记》,第58页。他的创新论是有评判标准的,这个标准就是艺术史。换言之,在林风眠看来,艺术上的“变化”本身就是衡量艺术品优劣的一条准绳。林风眠认为,决定艺术变化的不只是画家的心性与修养,还有形式技巧与表现力——它们是表达心性与修养的基本途径,也就是说,石涛所说的“浅近功夫”在林风眠眼里也是非常重要的。林风眠从历史进步的角度理解绘画,探讨的第一问题是“艺术是什么”,而非“我是谁”;而在石涛的绘画中,“我是谁”是第一问题,因为他是从心物关系的角度理解绘画的。概而言之,林风眠视绘画的主要目标为描述艺术本身,即艺术描述;而石涛把绘画的主要目标看作描述内在的心灵体验,即心灵描述。

那么,是什么样的外部因素导致了上述两种创造论视野的内在差异呢?

二、艺术机制的差异:画品标准与革新标准

显然,如果排除了时代因素与理论观念的影响,强行去比较林风眠与石涛的艺术创新论,是缺乏意义的。这是因为,每个时代的艺术理论都是当时艺术机制发展到特定程度的产物,是艺术家针对不同的艺术问题给出的回答,本身就具有不同的内涵与价值。

石涛是清初的“职业文人”,以自己的绘画业务营生(“以建立大涤堂企业为专职业务”③[美]乔迅著《石涛:清初中国的绘画与现代性》,邱士华等译,三联书店2016年版,第227页。),以绘画中“特殊的道德立场”作为自身的“魅力与市场的基础”④同上书,第197页。。在他所处的文人画市场中,画品是画作的首要评判标准,而品次的区分本身即与画家的个人修养有密不可分的联系。“文人的自我是一个道德资本的储存库,通过行动、苦难或自律而逐渐累积,化约成绘画上的美感形式,并获得经济上的回报。”⑤同上书,第229页。既然文人画家的个人修养可以决定其市场竞争力,那么对石涛来说,关于“我是谁”(涉及身份、人格、学识等方面的定位)的心灵描述就在很大程度上决定了他在文人画领域的核心竞争力。这类描述既是画作中潜在的资本提示,也是满足观赏者审美需求的重要成分。

石涛《梅竹图》,立轴,纸本墨笔,50.1cm×68.3cm,1705年作,上海博物馆藏

“我是谁”的问题在各类艺术的评判中都非常重要。但在林风眠看来,这个问题的重要性应该让位于另一个问题,即“艺术是什么”。这个问题不是中国传统画坛内部的,而是晚清至民初时期被引入中国的,属于西方现代艺术机制带来的问题。对这一问题,致力于中西融合的林风眠有被动性,这体现在他试图通过中西艺术史内部艺术观念的相似性去寻找关于艺术本体的答案。不同于传统艺术理论以古今比较为主要维度,林风眠在其艺术理论中置入了另一个重要维度,即中西比较的维度。

作为一名现代的艺术家,林风眠关注的艺术区分项与古人不同:当时“中”与“西”的区分已经成为中国艺术系统内部的一组重要区分,而这组区分在石涛生活的年代是无关紧要的。这凸显出一个问题:中国古代艺术中的创新,与现代的艺术中的创新有着完全不同的发展趋势——前者是在中国既有的艺术体制内部的创新,是一种相对稳定的艺术改良。正是在这个意义上,朱良志才将中国艺术生命创造精神的特点归纳为“在生生中求新”和“于不变中求变”①“于不变中求变,在复古中创新”。朱良志著《中国艺术的生命精神》,安徽文艺出版社2020年版,第354页。两项。其中,第一项说明中国古代的艺术创新观是一种回归道家哲学的艺术观念,第二项说明这种观念具有相当强的折中性质。他认为,中国的古人是在这样的原则下处理艺术中“变”与“不变”的矛盾的。②同上。这充分说明,中国传统艺术体制自身具有极强的稳定性与惯性。在他看来,这种稳定性与惯性很重要,因为“艺术的兴衰根源在于是否丢掉传统,拯救艺术的灵丹妙药也几乎不约而同地指向古代”。③同上。这种判断不仅认可了中国人尊崇古老法则与思想的传统,而且将中国艺术的合法性与中国传统艺术中强烈的复古精神紧紧地绑在了一起。

在中国艺术传统中,这一类的论断鲜有争议,然而西方的许多学者似乎都无法理解其合理性。比如英国的巴克(Godfrey Barker)针对这个话题表示:“尽管国画——在西方人看来——意味着保守而富有装饰性的传统绘画,这种类型的作品不会通过艺术去直面时代的种种棘手问题,但在中国人看来,国画具有迥然不同的意义和哲学意蕴。对国画——八个世纪的民族艺术——的入迷是中西方文化的重大差异的例证。西方艺术注重‘进步’和新异,注重艺术史上的变革;东方总是把最高的敬意给予思维、想象和技艺的完善,对把艺术的故事推动向前的先锋和革命者则较少尊敬。事实上,在中国的艺术传统中,鲜有富有革命意义的艺术家。”④[英]戈弗雷·巴克著《名利场:1850年以来的艺术品市场》,马维达译,商务印书馆2014年,第327页。这种论述注意到了国画领域缺乏革命活力与西方艺术注重新异的差别,并将“革命”“新异”“变革”视作艺术的重要评判标准。显然,这种判断标准是西方绘画进入印象派时期之后才兴起的,并于20世纪初被文艺界引入中国。

林风眠回国后,也致力于介绍这种新兴的艺术评判标准。正是在这种标准的影响下,他把石涛在中国古代艺术法则基础上的继承与发展视为缺乏创新性,转而推崇综合中国传统艺术法则与法国现代艺术法则的创新方法——中西融合。这种融合涉及了民国时期两种艺术体制的融合,即中国艺术机制向西方艺术机制靠近的转向⑤“民国以降,体制巨变,书画家身份亦趋更复杂化与多元化,其经济观念也更趋职业化与商业化。在传统向现代的演进过程之中,书画家也经历了身份之变与经济观念之变。”吴明娣主编《中国艺术市场史专题研究》,中国文联出版社2015年版,第278-279页。(艺术定义、艺术标准以及艺术界运作方式的转向)。在这个转向过程中,中国的艺术领域快速地从其他社会领域中分离出来。

20世纪初期,各地艺术展览兴起,艺术博物馆、画廊等现代艺术机构相继建立,艺术家们也开始为艺术生产的自主性而辩护,将围绕艺术本体及其相关问题的探索视作重要的艺术创造方向之一。与这种现代艺术机制对应的创造观是艺术革新观,它跟传统的创造观的不同之处在于:第一,不一定要依靠中国道禅哲学的生命观;第二,“不变”的成分不再在评判标准中具有决定性作用,“立法”的权力不再属于过去或传统,观念以及技巧层面的可能性被充分激活。正如林风眠所说:

在现在西洋艺术直冲进来的环境中,希求中国的新画家,应该尽量吸收他们所贡献给我们的新方法;传统、摹仿和抄袭的观念不特在绘画上给予致命的伤痕,即中国艺术衰败至此,亦是这个观念束缚的缘故。我们应当冲破一切的束缚,使中国绘画有复活的可能。①《林风眠全集》第四册,第63页。

需要注意的是:林风眠虽然否认“复古”与“传统”观念有绝对重要的地位,但是强调“复活”和复兴中国绘画,这意味着他所倡导的新艺术是要从中国传统艺术中汲取养分的。进一步讲,他的创新观里也包含着不变的成分(但不是“于不变中求变”,而是在变中有不变),那就是中国传统艺术惯例的成分,以及西方现代艺术惯例的成分。他通过寻找两种惯例的相通之处来进行绘画的形式革新,认为形式革新是“复活”中国画的必经之路。

林风眠《宇宙锋》,纸本彩墨,64cm×68cm,1963年作,私人收藏

与之相比,石涛不从惯例入手讨论创新的可能性,而是将“心灵”的能动性视作创新的首要因素,这种能动性体现在其“一画”之法当中。此方法由于和道禅美学有亲缘关系,与中国文人画机制下的画品标准适应得很好。可以说,画品标准既保证了石涛创新观的合法性,又是文人艺术机制稳定性的体现。

简言之,石涛遵循的是文人艺术世界的评判标准——重画品。这个标准是在道禅哲学观的思路下发展与演变的,而石涛将这种哲学观的不二法门“一”的思想贯彻于绘画创新的问题之中。因为“一”的方法终归是一种心法,所以其理论突出的主体是“我”。②“我之为我,自有我在。”《〈石涛画语录〉讲记》,第58页。林风眠遵循的是现代艺术的革新观,其着眼点在形式惯例上,而革新形式惯例的一条捷径就是“中西融合”,所以他的创新论预设是中西艺术的互通性,突出的主体是“人类”。③林风眠在《艺术的艺术与社会的艺术》中写道:“艺术是革新的,原始时代附属于宗教之中,后来脱离宗教而变为社会的娱乐品,现在的艺术不是国有的,亦不是私有的,是全人类所有的,愿研究艺术的同志们,应该认清楚艺术家伟大的使命。”《林风眠全集》第四册,第17页。

三、艺术创新观的并置:心灵去蔽与形式革新

石涛和林风眠的艺术创新论在很大程度上都受制于具体的艺术体制,其中的观念预设都是其所处时代的艺术体制的产物,却也都被他们当作无可否认的、不证自明的思想予以提倡。在石涛看来,创新的前提是“一”,它对应着道禅哲学的终极追求——心性之完善,其途径是心灵去蔽;在林风眠看来,创新论的预设是中西艺术相“融”或互通的可能性,它建立在对人类同一性原则的认可与艺术革新的需求之上,是奠基于进化论之上的艺术理论。这两种艺术创新理论之差异,标示出了一个世纪之前在中国艺术界并行共在的两类艺术创造观——心灵去蔽观与形式革新观。这两种创新的观念,一方面为中国艺术的多元化发展提供了有力的理论支持,另一方面也体现出了一组难以调和的思想矛盾。

当然,以上两种创新观在石涛与林风眠的理论体系里也都不是“非此即彼”的存在:石涛没有说过形式更新不会引起心灵世界的变化,林风眠也不认为心灵境界低的人可以拿出优秀的艺术作品。艺术思想领域中的问题,很难绝对地、孤立地予以讨论,何况石涛与林风眠之间并不是后者完全否定前者的、颠覆式的关系,而是批判发展式的关系。但是,二者的重要区别在于:持形式革新观者认为艺术有新旧之分,并给予形式新颖的艺术品以更高的评价;①例如,吕澂认为美术革命应从新旧美术的范围、实质、理法、变迁等研究入手,然后在此基础上进行进一步的发明,以实现“视听一新,嗜好渐变”的“美术正途”。吕澂《美术革命》,载素颐编《民国美术思潮论集》,上海书画出版社2014年版,第23页。持心灵去蔽观者更重视心灵境界的提升,认为艺术无新旧之分。②例如丰子恺就认为艺术的“新”与“旧”之区分是个伪命题:“‘艺术的心’永远不变,故艺术可说是永远‘常新’的。”“故研究艺术,宜先开拓胸境,培植这‘艺术的心’。心广则眼自明净,于是尘俗的世间,在你眼中常见为其新鲜的现象;而一切大艺术,在你也能见其‘常新’的不朽性,而无所谓新艺术与旧艺术的分别了。”丰子恺《新艺术》,来源同上书,第298、300页。公允地说,这两种观念各有利弊,在理论价值上难分伯仲。

具体来讲,心灵去蔽观认为“自然”之心是不断变动的,有着难以归类的独特个性,它本身就是形式之“变”的源头。这种观念有中国传统艺术体制的“加持”,其思想深度不容置疑。但是,它的局限性在于它携带着“心物不二”的理念,难以用来理解与表现(后)工业社会以来被异化的人与物之间的联系。相反,形式革新观认为形式之“新”容易引起心灵之“变”,它的突破性在于走出了传统艺术视域,找到了更外在的形式创新方法,并用新观念来解释这种方法,以建构新的艺术理论。但是,这种观念因缺乏艺术体制支持,在美学建构上面临着相当大的挑战——在艺术鉴赏活动中,具体地体现为心灵在新形式面前难以获得审美愉悦感。当然,革新形式的艺术并非完全孤立于艺术体制之外,并非“既没有竖的根据,又没有横的奥援”③俞剑华《现代中国画坛的状况》,来源同上书,第201页。,因为新艺术涉猎到的形式与美学惯例其实都是支援,只不过这些支援在新艺术思想的建构中的使用方式并不确定。此外,要让建构出来的新艺术思想超越道禅思想的深度与高度也是极难的,但这毕竟是一种挑战,也是现代的艺术家开拓创新的一条要道。

进入20世纪以来,面对“艺术革新观”的挑战,部分艺术家被迫回到“心灵去蔽观”寻求思想援助,但效果并不是很好。其实,民国时期已经有艺术工作者开始尝试调和这两种创新观了,例如林风眠的同事吴大羽提出过“势象”理论,从“势”“象”等概念入手解释艺术创新问题,④“形的变动,力的变动,达到势的阶段。变动包括时间,空间。势随形象变,事实上形象结构之外,也有势。事件不会停留,艺术也不会停留。”吴大羽著《师道:吴大羽致吴冠中、朱德群、赵无极书信集》,浙江摄影出版社2021年版,第114页。认为“势象”既是形式创新的要素,又是画家心灵境界之体现。⑤“艺术作品的时代性四个字可以概括:动、力、势、变。”“风品格致,可以理解,可以意会,体用庄严,著乎势象之美,基乎真善之守,诗心则之。”来源同上。这种观念影响了朱德群、赵无极、吴冠中等多位抽象艺术家,并获得了一定的艺术地位。但是,由于它主要是在借助西方现代艺术与中国传统艺术的美学惯例之力,所以很难与石涛和林风眠的论述相匹敌。

要而言之,“心灵去蔽观”体现了中国人的审美习性与对精神超越的需求,但难以用来解释工业社会以来新型的心物关系;形式革新观作为中国现代艺术机制的重要组成部分,较好地解决了前述新型关系的表达问题,却难以在精神需求与心性修养上有所助益。后者让我们看到了前者视野的局限性,前者也让我们深感后殖民时代艺术理论在心灵慰藉上的局限性。据此,应该说,二者的相互借鉴当可为双方的学术探索提供思想资源与独特视角。