《红色中华》美术图像创作与传播研究

■赵 昊

(安徽师范大学,芜湖,241002)

中国共产党历来重视用图像宣传进步思想和具体政策。1926年,毛泽东同志指出当时“中国人不识文字者占百分之九十以上”,所以既然“全国民众只能有一小部分接受本党的文字宣传,图画宣传乃特别重要”①毛泽东《宣传报告》,载《政治周报》1926年第4 期,第73 页。;1929年6月的《宣传工作决议案》指出“党报须注意用图画及照片介绍国际与国内政治及工农斗争情形”②中共中央宣传部办公厅、中央档案馆编研部《中国共产党宣传工作文献选编:1915—1937》,学习出版社1996年版,第891页。;《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》指出“应该把全军绘画人才集中工作”③同上书,第952页。……在这个历程中,党不断探究美术图像如何实现绘制多样化、表达通俗化、传播大众化,从而逐步建立起越发有效的图像传播体系。笔者根据自身的阅读和观察认为,在革命战争年代,尤其是1931年至1945年间,党的美术图像大致经历了两个各有侧重的阶段,即想象表现阶段,以及写实再现阶段。而《红色中华》上登载的美术图像作为本文的主要研究对象,几乎都是想象表现类的图像,属于前者的典型代表。

《红色中华》于1931年12月11日创刊时,是中华苏维埃共和国临时中央政府的机关报,1933年2月改为党组织、团组织、政府与工会合办的中央机关报,到1937年1月更名为《新中华报》时为止共出版324 期,发行量最高曾达4 万余份。担任过该报主编者包括王观澜(1931年底起任)、沙可夫(1932年7月起任)、周以粟(同年接任)、李一氓(1932年10月至1933年1月任)、瞿秋白(1934年2月起任)等。该报从1932年7月7日(第26 期)开始,到1937年1月25日的第324 期,除时事形势图和持续使用的美术设计图之外,共刊载图像180余幅(组)。这部分图像的作者大多凭借想象力来设计画面,将党提出的任务和口号转化为漫画、简笔画、设计图案等。这些作品经过该报传播,起到了不容忽视的教育、动员作用。《红色中华》的美术图像传播也为后来党报、党刊的美术图像选编提供了参考,它擅长的图解形式与视觉想象方式,为党领导下的革命进步图像绘制提供了结构、形象等方面的参照,甚至可以说影响到了中华人民共和国成立后的美术创作。

《红色中华》创刊号首版

一、《红色中华》的定位、图像作者及出版环境

《红色中华》的任务“是要发挥中央政府对中国苏维埃运动的积极领导作用,达到建立巩固而广大的苏维埃根据地,创造大规模的红军,组织大规模的革命战争,以推翻帝国主义的和国民党的统治,使革命在一省或几省首先胜利,以达到全国的胜利”,当时的主要功能包括“组织”“指导”“揭破”“介绍”等。①《发刊词》,载《红色中华》1931年12月11日。任务与功能,决定了这份报纸在图像编辑上的主导思想与选稿标准。另外,担任过该报主编的沙可夫、该报编辑李伯钊等都是剧作家,由他们的选图可以看出该报对戏剧化图像的审美认同。

在《红色中华》的美术图像作者群体中,姓名有据可考的主要有赵品三、黄亚光、胡烈、农尚智等,这4 位作者提供了35 幅(组)作品,在画面标题旁、左下角或右下角有署名。其中,有些作者接受过专门的美术教育,如赵品三曾拜师赵济、赵铁山学画,组织并参与农工剧社的活动;黄亚光曾在中小学担任美术教师,还曾设计苏区的货币。此外,该报还有来自苏联的美术作者,如雷比台夫绘制了《把飞机送给江西全省共产党!》(第90期)。

《红色中华》所载《把飞机送给江西全省共产党!》

笔者从该报所登图像的丰富性、多样性判断,应该还有不少未具实名的作者,可惜已难以考证。不过,根据该报第118 期上“工农美术社筹备会,在党中央局和中央教育部正确领导下,积极的进行工作”①《工农美术社筹备会将举行第一次展览会》,载《红色中华》1933年11月23日。等报道,不妨猜测“工农美术社”的成员有可能参与《红色中华》的图像创作。当时,出于发动群众等工作需要,起源于部队生活的苏区美术逐步发展起来,并形成了有一定规模的图像宣传队伍。这些队伍的成员虽然大多数未经专业训练,但他们在革命环境中深受感召与鼓舞,由此迸发了创作的激情,能够根据口号、事件及自身感受,以简笔画的技法为主,开展想象式的绘画。他们作为部队中的革命者,熟知革命话语与普通军民对这些话语的接受状况;他们源自亲身认知与实际经验的想象,显然也能在一定程度上与大众的想象重合并启发后者,从而让作品既能被大众有意趣地理解,又能无差别地反映政策。另外值得一提的是,以戏剧为主的苏区文艺活动蓬勃开展,也影响到了戏剧家以及参与戏剧和观看戏剧的编辑与作者群体,这使得苏区的报纸图像有了更多的富于戏剧化想象的成分。

《红色中华》在反“围剿”和长征期间都坚持出版,其相关工作往往是伴随着紧张的战斗进行的,所以通常会对作者提出速度方面的要求,即第一时间画好版面所需的图像,这也就要求图片的造型尽量简明;另外,该报印刷条件简陋,多为铅印(后来甚至改为油印),图像由木刻制成,纸张为毛边纸,所以也需要图像的造型简单一些。笔者注意到,《红色中华》的第60 至240期几乎每期都有图像,从其造型来看,作者或许既来不及也无必要细绘;而第241 期之后的画面更为简单,因时间紧、人员少,多数图像都是结合当时情形的寥寥数笔的速成之作。

《红色中华》在苏区拥有良好的传播环境。苏区军民经过长期的宣传教育,较好地认知了党的政策,对党的中心任务具有一定的解读能力。同时,该报的具体传播形式包括订购、传阅、张贴、组织读报等多种,以当时苏区大众的文化水平而言,图画也有利于帮助大众理解报上的一些重要导向。

总之,从《红色中华》的定位、作者、传播环境及受众来看,它所刊登的美术图像必然以图解当时党的中心任务和口号为要务。既然要准确、清晰、简洁地传达政策,那么想象式的画面就是绘制者的首选。

二、《红色中华》美术图像传播的内容与特点

《红色中华》的美术图像传播紧密结合相关工作的进展,思路清晰,形成了以反映党所领导的战斗与建设、批判国民党反动派、宣传反帝拥苏和抗战为主的内容格局,将信息传递、政策宣教、命令传达相结合,具有统一性与联系性。

(一)相互联系的多方面内容指向对敌斗争

《红色中华》重在宣传党的主张、行动和自身建设等,其服务的目标是推翻国民党反动派的统治,从而抗击帝国主义、抗击日寇侵略,最终像苏联那样建立苏维埃政权。因此,其刊载的美术图像所传播的各方面内容也是有机联系的,形成了逻辑严密的统一整体。这里结合实例分述其各个方面。

宣传党的主张,号召强化斗争与建设首先,《红色中华》通过以表现胜利情形为主的战斗图像,激励、号召军民对敌斗争。根据笔者的观察,描绘我军胜利的图像有《红军击溃粤敌叶肇李振球二师》(第26 期)等8 幅,号令式图像有《保卫抗日根据地!!!》(第313 期)等11 幅(组),进行整体号召的图像有《动员起来,武装保卫苏区》(第181 期)等,传达具体做法的图像有《游击队应该这样做!》(第312 期)等,表达工作批评的图像有《战区边区的苏维埃的组织要灵活,敏捷,不要像象一样的呆笨,迟钝!》(第237期)等,传播针对性举措的图像有《加紧防空防毒!》(第127期)等。

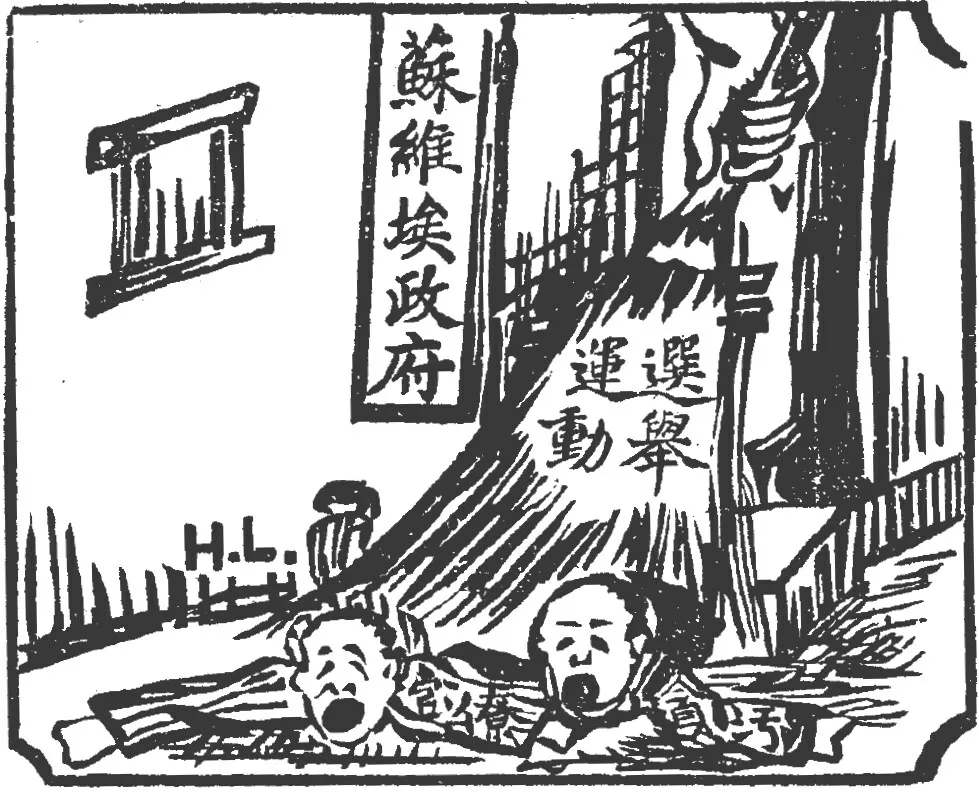

《红色中华》也刊载关于经济建设、粮食问题、扩充红军(简称“扩红”)、民主政治等的美术图像,以支持相关的命令和动员。经济建设方面,主要作品有《热烈拥护并推销三百万公债!》(第96 期)、《节省八十万行政费》(第161 期)等;粮食问题方面,有《为着布尔什维克的秋收而斗争!》(第90 期)、《武装保护春耕》(第186期)、《肃清刀团匪 武装保护秋收!!》(第212期)、《掮着挑着千担万担卖给苏维埃政府供给红军去吃!》(第83期)等,涉及春耕、秋收、保粮、供粮等环节;“扩红”工作方面,从1933年6月11日至1934年9月26日有30余幅(组)图像刊载,另在1936年4月至9月间有8 幅表现“扩红”或慰劳红军的图像刊载;民主政治方面,有《选举运动》(第113 期)、《回民自治代表大会》(第307 期)等图像刊登。该报在宣传为理想而奋斗的同时,也不回避内部的问题,刊载了《反对贪污浪费!》(第132 期)、《贪污的郑茂德》(第134 期)等图像,批判消极怠工、官僚主义、贪污腐化等现象以及隐藏在群众中的敌对分子。

此外,该报也重视对“五一”“八一”“五卅”等富有政治意义的节庆或事件的纪念与教育,刊载的此类图像有关于“五一”的《上海美亚工人血战法西斯蒂》(第178期)、《武装上前线》(第175期)等7 幅(组),关于“八一”的《纪念“八一”慰劳百战百胜的英勇红军!》(第92 期)、《把红旗插遍全中国!》(第97期)等4幅,以及关于妇女节的《三八特刊》设计图(第159 期),关于“五卅”的《五卅之血》(第81期),关于巴黎公社的《最初的苏维埃之旗》(第163期)等。

《红色中华》所载《武装保护春耕》

揭批反动派恐怖统治,组织反抗《红色中华》用了较多的美术图像批判国民党反动派的恶劣行径,比如大搞白色恐怖、奴役人民、进攻苏区、对敌妥协等,揭示了蒋介石对内刽子手、对外卖国贼的形象。比如,揭批其法西斯统治概况和实质、所收取的苛捐杂税、所推行的旧礼教及其恶果的有《国民党法西斯蒂的白色恐怖》(第192 期)、《法西斯蒂的二件法宝》(第193 期)、《国民党1934年度统税图》(第192 期)、《国民党提倡奴隶道德》(第238 期)、《在国民党灾荒统治下的饥饿大众》(第240 期)等,鞭挞其屠杀工农、实施“围剿”并公然卖国的有《打倒屠杀工农的刽子手——国民党》(第94 期)、《反对帝国主义国民党对于苏区与红军的五次“围剿”!》(第101 期)、《法西斯蒂卖国辱国把戏》(第193期)等,表现大众对其反抗的有《上海英美烟厂工人酝酿三厂总罢工》(第198 期)等,预言其必然覆亡的有《法西斯蒂的死亡》(第193 期)等。这一系列图像从多个层面、言之有据地深刻揭批了国民党反动派的所作所为,号召大众共同追求光明和进步,从而体现了保卫苏区、建设苏维埃政权、推翻反动统治的必要性。

宣讲国际形势,号召反帝拥苏《红色中华》根据当时形势和政策,形成了学习苏联、办国际大报的思路,因此也刊载了一系列以反帝拥苏为主题的国际形势宣传图像。

反帝方面,主要作品有《世界军缩会议的把戏》(第61 期)、《帝国主义的备战狂》(第92 期)、《帝国主义在红旗面前发抖》(第78 期)、《帝国主义瓜分中国》(第62 期)、《帝国主义奴役中国民众》(第65 期)等,揭露了帝国主义假军缩真备战、进攻苏联、瓜分中国等行径,鞭挞其战争狂、两面派的丑恶面貌。第68 期的一幅漫画中,标有“帝国主义”“国民党”字样的手,拿着写有“屠杀”“剥削”的钳子,正在碾压写有“工农”的地球,深刻表现了反动统治阶级对劳动人民的联手镇压,树立了“全世界无产阶级联合起来”的主旨。

拥苏方面,该报的图像主题围绕武装保护苏联、纪念十月革命而展开,落实党中央对宣传的指示。而且,担任过该报主编的王观澜、沙可夫、瞿秋白等人都有留苏经历,对苏联有突出的感情与认知。笔者在该报找到的声讨帝国主义进攻苏联、宣传武装保护苏联的图像有《武装保护苏联》(第88 期)等5 幅,以及描绘十月革命的过程、庆祝情形及影响和意义的图像《十月革命粉碎了地球六分之一的面积上的锁链》(第121期)等6 幅。此外,该报还刊载了《世界革命奠基礼》(第121 期)、《国际无产阶级大示威》(第183期)等与苏联相关的世界革命形势图画。

号召统一抗战,组织反蒋抗日《红色中华》鞭挞日本帝国主义的军事侵略、伪满政权的为虎作伥以及国民党反动派对外敌的绥靖,号召民众尽快团结起来进行全民族一致的抗日斗争。其第18 期所刊文章《中华苏维埃共和国临时中央政府宣布对日战争宣言》指出,“必须首先推翻帮助帝国主义压迫民族革命运动,阻碍民族革命战争发展的国民党反动统治,才能直接的毫无障碍的与日本帝国主义作战”。①《中华苏维埃共和国临时中央政府宣布对日战争宣言》,载《红色中华》1932年4月21日。因此,该报为了明确抗战宣传的主题而刊登的图像也可以分为以下三个方面。

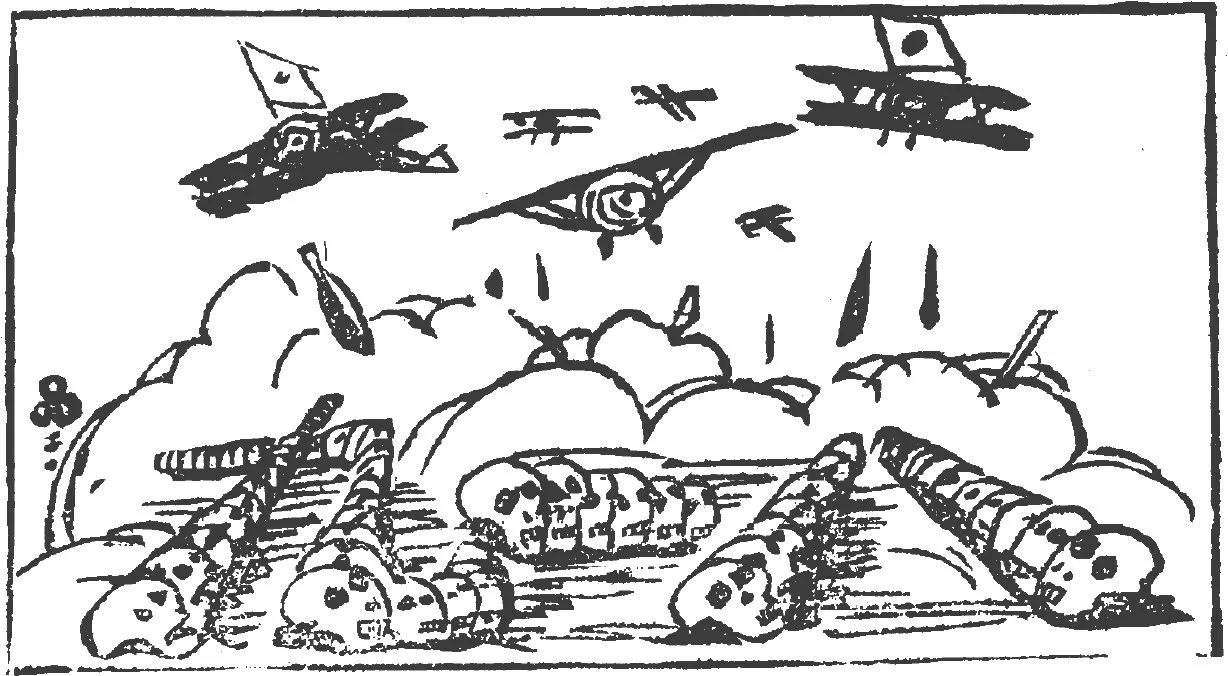

第一是谴责日寇侵略,痛斥伪满帮凶。笔者找到的图像有《血腥的屠杀》(第63 期)、《“九一八”纪念事略》(第234 期)、《日寇血手又伸到华中来了!》(第302 期)、《日本对华行动更积极》(第304 期)、《伪军大举进攻绥东形势严重》(第306 期)等。其中,《国联和日本的把戏》(第66期)以传统的“吞剑把戏”进行比喻,揭露国际联盟和日本实质上的欺骗性。

《红色中华》所载《“来!把华北也出卖给你!”》

第二是痛斥国民党反动派投降卖国。笔者找到的图像有《“来!把华北也出卖给你!”》(第77 期)等9 幅。当然,随着抗战进程与形势的变化,该报也开始报道一些国民党地方部队的抗战情形,比如1936年7月9日(第286 期)的《全国抗日怒潮》专栏中所刊《余汉谋赴前方指挥》,是对国民党抗战的首次正面报道,并注明“香港五日电”。尽管对实况的了解无法充分、全面,但该报对两广事变及粤军参与抗战的积极关注也传达了一种积极的态度与愿望。

第三是展现在党领导和影响下的抗战,歌颂义勇军。笔者在这方面找到的有《对日作战宣言》(第236 期)等宣言类的图像4 幅,另有《把日本帝国主义从中国赶出去!》(第313 期)、《义勇军连克三城》(第198 期)等图像表现红军和义勇军的共同抗日及其战绩,《白区群众的反日斗争》(第225 期)表现民众的自发斗争与入党意愿,《蒙人成立抗日救蒙会》(第292 期)、《争取哥老会参加到抗日救国的统一战线中来》(第301期)等表现不同民族、不同群体都在中国共产党的影响下开始积极抗战。

(二)革命大众文艺的战斗性特点

《红色中华》的美术图像几乎都是作者根据政策需求,在现实基础上发挥想象力绘成的,因此充满了质朴的战斗力。瞿秋白在《大众文艺的问题》中指出,“创作的中心口号,应当是:‘揭穿一切种种的假面具,表现革命战斗的英雄’”,所以革命的创作应该“最迅速的反映当时的革命斗争和政治事变,可以是‘急就的’‘草率的’”。①宋阳(瞿秋白)《大众文艺的问题》,载《文学月报》1932年第1期。《红色中华》的美术图像在反映了不少事件和斗争的同时,也体现了宣传鼓动性、新闻纪实性、时宜时效性。

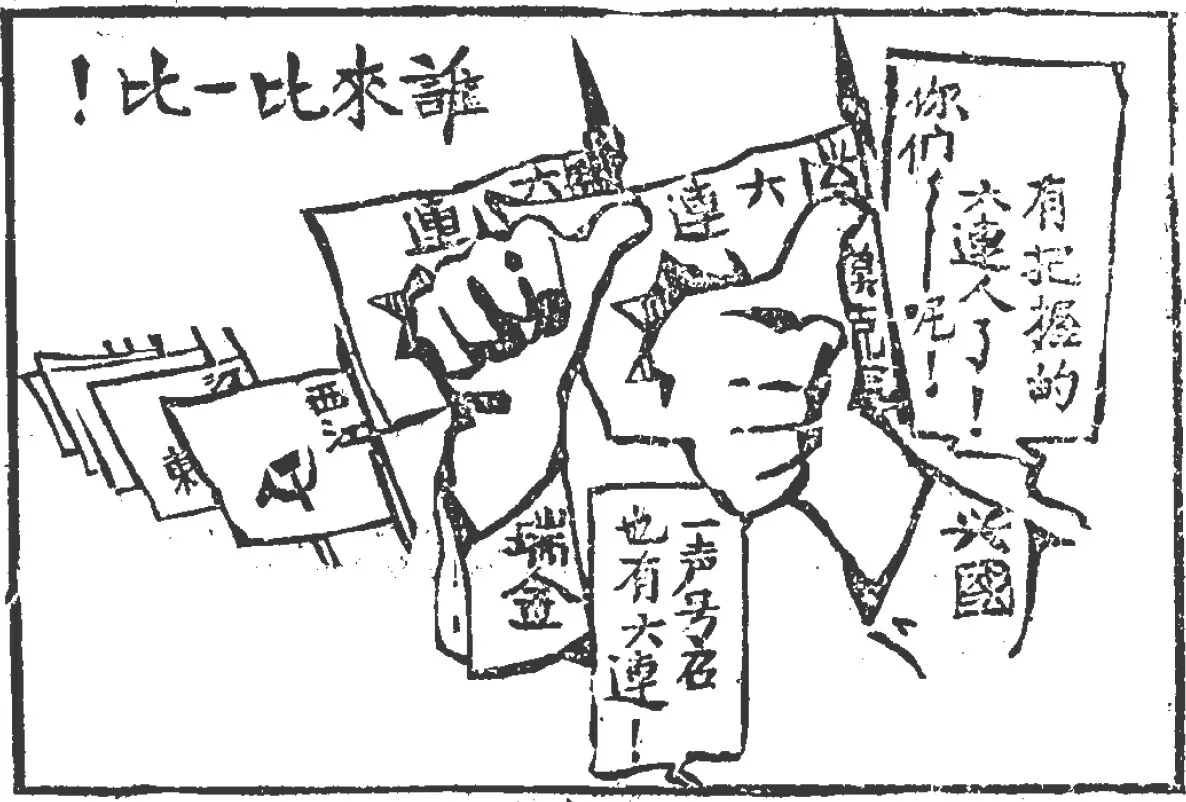

直接的宣传与强烈的鼓动相结合《红色中华》重视将长期宣传与临时鼓动相结合,其美术图像的宣传目的明确,内容与版面文章的主题一致,在图题表达、寓意构思、形象传达等方面都清晰明了,形成了以对敌揭实质、批恶行、显败绩,对内提要求、下命令、树典范为主的直接化视觉表述风格。以“扩红”工作为例,该报在红军为人民战斗并获得胜利的长期宣传基础上,在特定的时间段内集中刊载了《博生县模范赤少队全体加入红军了》(第188 期)、《大踏步迈进着的长汀县》(第191 期)、《看谁优胜》(第233 期)、《延迟就是罪恶》(第234 期)等图像,以说明、表扬、对比、警示等手法,做了号令式、比较式、激励式的动员。

《红色中华》所载《大踏步迈进着的长汀县》

特定的新闻与选择的纪实相融合《红色中华》的美术图像虽然技法简单,但多数具有纪实成分,能体现出特定的新闻意义。其中,有些图像是直接根据新闻事件绘制的,如《义勇军连克三城》(第198 期)系根据当年6月1日的“上海特电”绘制。另外,该报图像的纪实特征有时也表现为对数字的如实表现,如《在严重的惨败中国民党飞机轰炸苏区和平居民》(第80 期)即根据“十三日上午国民党派了六架飞机往博生县轰炸”的报道,②《在严重的惨败中国民党飞机轰炸苏区和平居民》,载《红色中华》1933年5月17日。绘出了6 架飞机,强调了事件的真实细节。

该报的美术作者根据宣传意义与自身认知选择纪实题材,看重的是表现的成效。以表现战况为例,该报刊载了《红军击溃粤敌张枚新李汉魂陈章余汉谋香翰屏张达等部十三团》(第27 期)、《活捉敌师长两只》(第64期)等,还“照录国民党中央通讯社广播”绘制了《国民党四川军阀刘湘辞职》(第232 期)并注明“在红四方面军胜利的进攻前面动摇恐怖!”。③《国民党四川军阀刘湘辞职》,载《红色中华》1934年9月11日。该系列图像依托当时最新的事件,为革命事业的进展增添了色彩。

不过,这种纪实性的内容有时也难免偏失、夸大。张闻天曾批评道:“依照‘红中’(按:指该报的名字)的记载,我们可以得出非常乐观的结论……实际同‘红中’所描写的动人的图画,是不相符合的。”④洛甫(张闻天)《关于我们的报纸》,载《斗争》1933年12月12日。我们应当认识到,这种局限性与当时的某些“左”倾错误以及编创人员固有的美好愿望相关,这些缺点是确实存在的,但不足以用来否定这份报纸整体上的积极作用。

明显的时宜与相对的时效相联系《红色中华》的美术图像具有明显的时宜性,以及相对的时效性。其中,“时宜”表现在与时间节点的整合上,如紧密结合“五一”“八一”等,将现行政策与之相联系,把具体工作融入节庆宣传;同时,该报也注重及时宣传特定时间段内的中心任务。至于“时效”,主要是围绕“时宜”,及时绘制、刊载与主题宣传相符合且在特定时间段内发生的事件的图像。

通过梳理《红色中华》传播的美术图像内容及其特点,可以看到这些图像是作为“宣传武器”,在特定的时间段,从利于宣传和鼓动的真实出发而被策划和绘制的。这样的背景,决定了这些图像在“想象表现”方面的各种特征。

三、《红色中华》美术图像的视觉分析

《红色中华》的图像“宣传鼓动”的定位,决定了其绘者在“转译”式的绘画工作中要充分依靠想象力。这种限制性与启发性并行的想象,使绘者必须以明确的立场、态度,全面考虑传、受双方的关系,兼顾事件本身和苏区大众对事件的想象去创意和构思,力求以意合言,尽可能诠释内容。在视觉印象上,这些直白的图像常有形象生动乃至夸张,以及构图简单乃至“失衡”的特征,极易引发读者的关注、想象与共鸣。同时,有较多的文字注解配合相对清晰的画面,对政策和主张进行申说,有利于文化水平较高者把图像作为“教材”,详细解释给文化水平较低者。对此,笔者愿作下列深入分析。

(一)整体宣传特征:大众化和通俗化的视觉传达

《红色中华》的美术作者是在宣传导向下发挥画面想象力的,可以说,导向和要求,既为其创作时的想象提供了方向,也限定了其发挥的自由度。因此,我们看到的这些图像中的想象,是从组织命题、作者理解、大众认知三个角度出发的综合想象。从宣传、鼓动的维度来说,这些想象也必须大众化、通俗化,突出鲜明性、直接性。

从感受层面引导理解与认同《红色中华》图像创作的想象方式,体现了绘者对宣传意图的理解、对大众理解力的掌握。这些专业或业余的美术家力求与大众达成对所传播内容的一致理解,因此在画面设计上必然突出一种鲜明性。

利用前文的图像志描述、图像志分析、图像学解释给出的实际经验、原典知识、综合直觉①[美]欧文·潘诺夫斯基著《图像学研究:文艺复兴时期艺术的人文主题》,戚印平、范景中译,上海三联书店2011年版,第13页。解析可见,这些图画作者在发挥想象力时,是基于大众的三方面认知的:一是大众由实际感受形成的固有印象,多在外形方面,如敌人身体圆滚,面貌恶毒、猥琐,我军形象高大、威武,劳苦大众比较瘦弱,由此可以直观地划分阵营、阶级,别忠奸、明善恶,场景上则以城楼、城墙等表现各个地方;二是大众在一定感悟基础上经由宣传而在意识层面对形象的意义形成的认知,如太阳象征光明、拳头和手臂展现力量、锁链表现束缚、压迫等;三是大众经过长期宣传教育达成共识的形象,包括外形与意识两个层面,比如五角星代表革命等。应该说,这些图像作者们从大众接受能力出发,以质朴的视觉语言直接塑造了辨识度高、指代明确、寓意清晰的形象,供大众从感知层面共享意义。

从行动层面号召追随与践行《红色中华》美术创作的想象属于具有直接鼓动功能的命题式想象,其指向相当确定。办报的整体导向和具体内容,规定了想象的范围及要求;作者的经验和认识,决定了想象的思路;大众的已有认知,限定了想象的表现手段。另外,从鼓动角度进行的想象还具有事实在先的特点,即以一定的客观现实为参照,用在以绘画转译文字的过程之中。

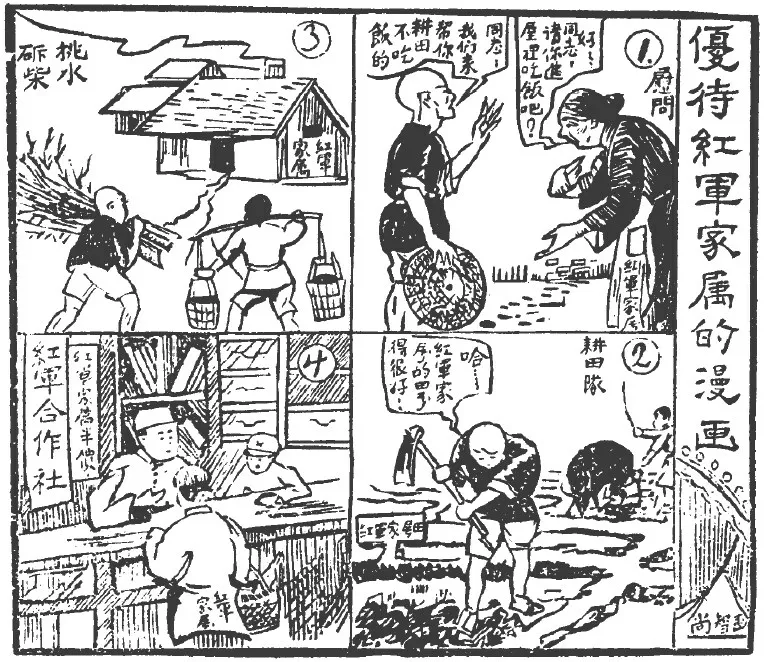

鼓动角度上的想象,会在对形象的通俗化传达中凸显直接性。这具体来看又可以分为两个方面。一方面是对敌我对立的直接表现,即画面空间中大多把两个阵营分开,并让人物的具体动态设计指向对立态势,如我方持枪、握拳、举锤对敌等。这类图像还注重表现过程的对立和结果的对立,如通过举旗欢呼、振臂高呼等正面描绘,去对比双手抱头、捂耳蹲下、举手投降、弯腰逃窜等反面描绘,从行为层面呈现出我方正义必胜的道理,号召民众追随与拥护。另一方面则是对内部团结的直接表现,其画面叙事通常意在引导大众遵从与践行,比如:《拿么温》(第235期)里,身穿“瑞金”字样衣服的运动员手持“拿么温”(英语number one 的音译,意为“第一名”)旗帜,且用扩音筒高呼,身穿“西江”“长胜”等字样衣服的运动员则在奋力跟跑,是以明晰的寓意在鼓动“扩红”竞赛;《优待红军家属的漫画》(第143 期)以4 幅画面组成,分别表现慰问、分田、挑水砍柴和红军家属半价待遇,以直截了当的图像叙事结合对话、感叹等阐述了主题,指导了行动;《慰劳红军去》(第301 期)、《慰劳二四方面军青年团儿童团动员起来送东西》(第303 期)中,男女老幼挑担、提篮、装满馍、送鞋等形象十分明显,可以引导大众的行动;有的作品还注重对应说明,如《廿万双》(第231期)细致描绘了草鞋的样式,并注明“我们要求这样结实长大的草鞋!”以传达具体要求。

总之,该报的图像绘制者们根据党的政策宣传需求和现实情况,积极调动想象力,让图像主题和内容循环传达,各图像之间也多具有内在关联。这样的想象习惯让作品在整体上形成了有机的联系,具有人物特征一致、建筑形象类同、事件表达连续等特点,其大众化和鲜明性由此与通俗化和直接性相互依托,并且直指要义。

(二)总体表达方式:夸张与“失衡”的视觉表现

为了突出主题,直接表达核心要求,《红色中华》在宣传视域下的艺术想象大量采用了夸张乃至故意失衡的艺术表现手段,由此形成了极富戏剧性的想象表达。对此,也不妨分为两个小题目来详述。

以夸张着重表现斗争《红色中华》美术图像想象力的最突出的表现大概就在于夸张,这与该报对革命斗争的着重表现是分不开的。笔者认为,这些夸张手法主要体现在四个方面。

一是动作状态的突出与夸大。为了鲜明、醒目地表现我方的伟力与敌人的渺小,绘者经常运用对比,在突出正反双方外形的基础上,于状态层面凸显我方高举旗帜或枪支、振臂挥拳高呼、冲锋、脚踏等动作,以表现大众挣脱枷锁、拥护和追随革命的决心;同时,亦突出敌寇前扑、弯腰、探头,以及翻倒在地、落荒而逃等情态,从敌人对人民而言是恶魔、对红军而言是败将这两个层面,深化群众的阶级觉悟与斗争意识。这种夸张明示了大众的态度与愿望,将预想的、假设的理想化效果通过想象绘制出来,隐含了鼓动之后应该达到的效果。

《红色中华》所载《优待红军家属的漫画》

《红色中华》所载《廿万双》

二是形象比喻的夸张与变形。绘制者褒贬分明,既塑造我方的英雄形象,也让敌人的形象充满妖魔感和来自我方的蔑视感,这种特性主要表现在人物外形、事件描绘与综合形象方面。

在外形层面,我军的形象多为正常绘制,敌人的形象则有很强的妖魔属性,如《反对国民党的白色恐怖》(第187 期)画面中有标注为“国民党”的恶魔,手拿砍刀和火柴,背景中有劫火延烧,地面上有许多骷髅。这个系列的图像还借由白狗、走狗、狼狗等形象指代人物,表达了对敌人的憎恨。

《红色中华》所载《“九一八”纪念事略》

在事件层面,通常以比喻直指事件本质,如:《“九一八”纪念事略》(第234 期)中,数架日寇飞机扔下许多炸弹,地面众多骷髅组成“九一八”图案;《日寇血手又伸到华中来了!》(第302 期)中,袖子上有日寇军旗、写有“日本”字样的手,正在拿带血的刀切割盘子上山川造型、写着“华中”的食物;《日本对华行动更积极》(第304 期)中,一个穿着和服的日寇点燃了写着“丰台事件”“蓉城事件”“汉口事件”“上海事件”“汕头事件”的爆竹;第82 期赵品三的漫画中,一个国民党反动人物正弯腰将一扇写有“华北”的西瓜双手捧给日寇;第85 期署名“H·L”的漫画中,脚戴写有“国民党卖国条约”字样的锁链、注有“劳苦民众”字样的人物,正吃力地扛起写有“华北停战协定”的巨石。

《红色中华》所载《日寇血手又伸到华中来了!》

在人物、事件综合的层面,通常以人物与事件的双双变形来表现事件内容与角色,如第197 期的一幅图画中,写有“国民党”字样的女子谄媚地跪着,用双手将写有“福建”字样的、形状与福建省地图相似的东西递给持刀的日寇,配合了该版面上的《日本帝国主义的血手又伸到福建来了》《武装上前线反对国民党出卖中国》等文章,寓意十分明显。

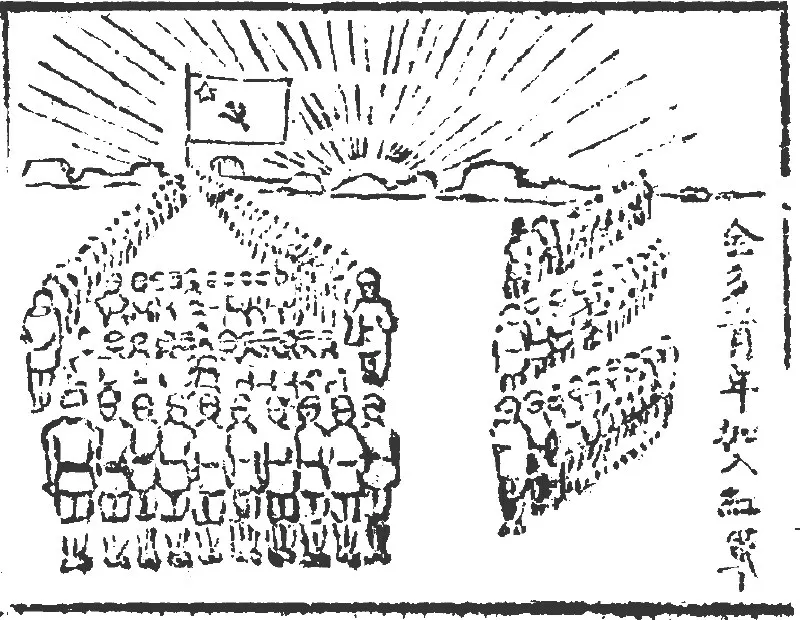

三是象征事物特点的放大与增强。通过想象,可以绘制出一些本身确实存在但不易清晰表现的事物,或是认知中应有的事物,如《全乡青年加入红军》(第120 期)、《三八特刊》(第159期)、《保卫抗日根据地!!!》(第313期)等画面中的太阳、五角星、“苏区”等闪耀出的道道光芒。

《红色中华》所载《全乡青年加入红军》

四是抽象元素的幻化与表现。比如《法西斯蒂的横行》(第88 期)中,法西斯标志幻化为分别拿着刀、枪、炸弹、手榴弹的四只手,以示其横行霸道。另外,第193 期以法西斯标志为造型元素的4 幅图像中,用该标志形成的人物手拿写有“出卖”字样的地图,用水瓶向写有“群众”字样的人物头脑灌水,并持刀、扛着写有“旧礼教”字样的枷锁,分别揭示了黑暗势力卖国、搞“新生活运动”、依靠暴力镇压和封建礼教来维护统治的行径,而最后的画面中,握着锤子的巨手砸碎了它,表明反动势力必被劳动人民所消灭。当然,这些图像也都是与版面文章相对应的。

以“失衡”着重表现对立《红色中华》的美术图像多见“失衡”,这与对立和斗争的主题形成了呼应。

具体来说,首先,画面经常放大局部,形成失衡效果,多用来表现敌我之分,凸显我方的手势、拳脚等力量。比如:第180期署名“亚”的作品中,袖口写着“工农群众”的拳头紧紧握着,打向写有“反革命”的人物,另有写着“苏维埃法令”的尖刀刺向已被打倒在地的坏人头部;在《选举运动》(第113 期)中,有一只手握住写着“选举运动”的扫帚,扫倒了地面上分别写着“官僚”“贪污”的两人;《东北红军连占归化永安二城》(第178 期)画的是高大的红军战士脚跨写有“永安城”“归化城”的城池。此外,部分作品还以突出局部来凸显主题,如《谁来比一比!》(第182期)中,袖口分别写着“兴国”“瑞金”的两只手竖起大拇指,并有诸多旗帜、口号围绕,诠释了苏区内部的竞赛主题,醒目且直白。

《红色中华》所载《选举运动》

《红色中华》所载《谁来比一比!》

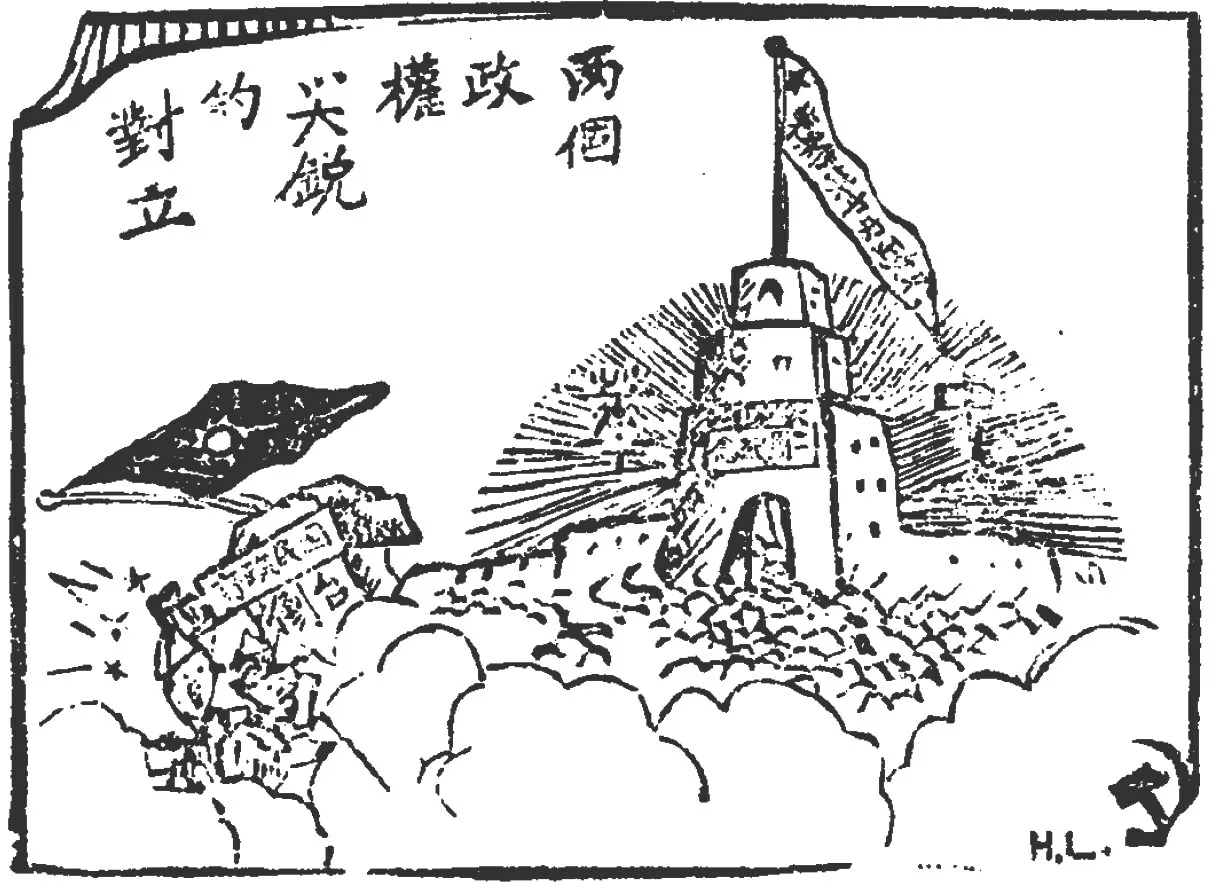

其次是时空的失衡效果。在空间方面,部分作品运用传统绘画的散点式透视、小说插图中的地图式表达、漫画式的空间想象,以地图表现区域,以城池代替城镇,压缩了物理空间中的距离和大小。在表现抗战形势的图像中,“切割地图”的图像元素出现较多,用于表现日寇侵略的铁蹄及国民党反动派的投降本质,传达了“人为刀俎我为鱼肉”的现实紧迫感,号召大众奋起反击。在时间方面,有不少作品突破了时序的限定。比如,将不同时间发生的事件描绘在同一画面之中,像《纪念“八一” 反对帝国主义大战反对帝国主义进攻苏联》(第97 期)的画面中,挂有“苏联”旗帜的城墙下,有“德”“法”“日”“英”四个不同形象、不同状态的人物,分别对应所写的“备忘录”“中东借款”“渔人失踪”“工程师”事件。又如,以突破时间限定的设计来传达对未来的想象,像《两个政权尖锐的对立》(第121期)的画面中,飘扬着“苏维埃中央政府”旗帜的城池巍然屹立,而写有“国民政府倒台”的建筑则倾颓且砸向了反动人物,对革命完全胜利的期待跃然纸上。

《红色中华》所载《两个政权尖锐的对立》

此外,该报还有一种特别的失衡效果,即版面刊载方向上的故意不协调:如果转载了来自白区(指国民党统治区)的内容,则相应的图像和文字会旋转90 度放置。方向的区分,无疑也是表明立场的一种单纯、朴素的做法。总体来说,《红色中国》的美工以夸张、失衡等方式表达想象,既着重从斗争的角度强调了当时中国社会的主要矛盾,也在一定程度上具有浪漫主义成分,体现了戏剧化的艺术思路。

《红色中华》转载来自白区的图文内容时,故意采用逆时针旋转90 度排版制造失衡效果的两个案例:《国民党四川军阀刘湘辞职》和《国民党提倡奴隶道德》

(三)具体表现形式:简练线条与繁多符号的运用

《红色中华》还有不少图像从政策宣传出发,运用简练的线条与繁多的符号完成想象性绘制,不断深化大众的相关认知以进行动员。

简洁有力的线条表现、辅助了想象《红色中华》的美术图像喜欢运用简练明快的线条勾勒人物的外形、表情及环境特点。同时,这样的线条也可以用来表现事件的概况、气势等,凸显力量感、数量感、层次感,传达多种状态。比如《赤卫军誓词》之插图(第179 期)、《国际无产阶级大示威》(第183 期)等均以硬朗粗犷的线条表现我方的力量,《帝国主义在苏联和平政策面前发抖!》(第125 期)等则以连续的细小折线,谐谑地表现了敌人发抖的状态。此外,刻画人物时,线条的繁简、疏密可以调节数量感与层次感,比如简化的线条运用可以体现人数及其层次众多;线条还可以将细微的或隐含的事物放大,比如以其长短不一来表现人物发汗的情态,以重复而有间隔的短弧线表现飞机飞行的动感,以长线、短线、弧线的组合表现炮火的轰击和炸弹的轰炸等。

《红色中华》所载《帝国主义在苏联和平政策面前发抖!》

线条也能用来指示一些纯属想象的内容,帮助观者理解画面含义,比如由线条勾勒成框架,以分割或连接画面,又或引出特定话语、场景等。话语方面,有《到永安挑胜利品去啊!》(第178 期)、《优待红军家属的漫画》等以线条框出人物的对话或所呼的口号。形象方面,如《努力收,努力种;为自己,为群众;为了革命的战争,大家努力来劳动,冲锋!冲锋!看哪个是生产战线上的英雄?》(第158 期)表现一位农民正在田里收粮,而“两人将收获的粮食倒入写有‘收集粮食’的大筐”的场景由线条框出,显然是人物头脑中浮现出来的;《贪污的郑茂德》则画出了郑茂德在饭馆吃喝的场景,并以线条框住一头骡子的形象,表示他在饭馆消费的是偷骡子换来的赃款。

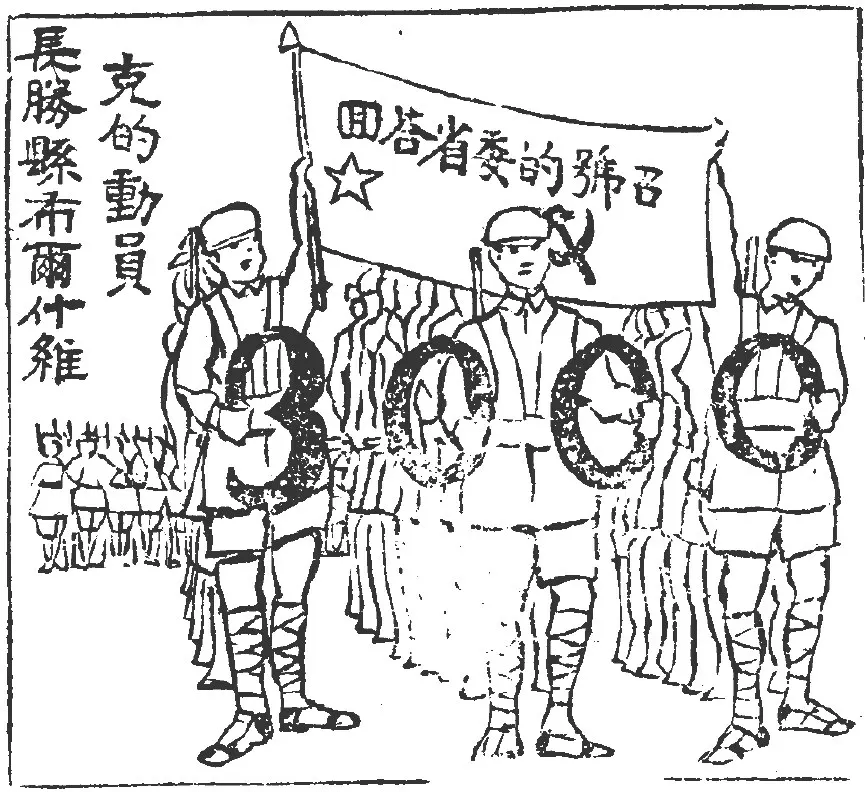

《红色中华》所载《努力收,努力种;为自己,为群众;为了革命的战争,大家努力来劳动,冲锋!冲锋!看哪个是生产战线上的英雄?》(左)和《长胜县布尔什维克的动员》(上)

《红色中华》所载《贪污的郑茂德》

繁多重复的符号注解、强化了想象《红色中华》的美术作者从苏区大众接受的角度出发,反复运用特定的一些图文符号来注释、强调其想象所要表达的内容。这种技巧又可以分为两个小类。

一是将文字、数字等纳入画面,起到注解形象的作用。其中,文字表述多用于诠释特定的事件、表明地域等,如第105 期的漫画中,写有“国民党”字样的军人手持写有“修堤经费”的炮筒,对着以文字注明的“苏区”开炮,而标有“白区被灾的广大民众”的众人则淹没于水中,可见文字辅助图像叙事的比重。至于数字表述,则多用于传达上级的要求、反映基层的作为,例如:《长胜县布尔什维克的动员》(第115 期)中,位于前排的军士手持“3000”字样,配合该版面上的文章《长胜县扩大红军三千》;《兴国节省粮食的女英雄》(第200 期)中,女英雄们扛着标有“节省粮食一担”“三担”的粮食,倒入写着“红军粮食”的大筐里,诠释了该版面上的报道《最光荣最惊人的例子——兴国妇女整担的节省粮食供给红军》。类似这样的表述方法,使图画也有了越来越浓厚的“文章”色彩。

《红色中华》所载《兴国节省粮食的女英雄》

二是大量使用苏区军民熟识的标志符号,以反复喻示、强化。这类图画的例子中不断出现旗帜、斧锤等符号性的元素,在人物特征明显的情况下,仍于衣帽、肢体等处标注文字和图案,明示区域、阶级、敌我等,以深化大众认知。此外,也有绘者喜欢直接在旗帜中或旗帜旁注明口号等文字,或在具体形象中标注文字。以《五卅之血》(第81 期)为例,木屐、有米字旗的钢盔、刀枪、血泊等形象本已清晰,也仍出现了“凶手”“凶器”“五卅之血”“上海”“南京路”等字样。此外,《停止内战,一致抗日》(第304 期)、《把粮食集中到苏维埃来!》(第212 期)等作品还以箭头指示形象,引导读者的视线。

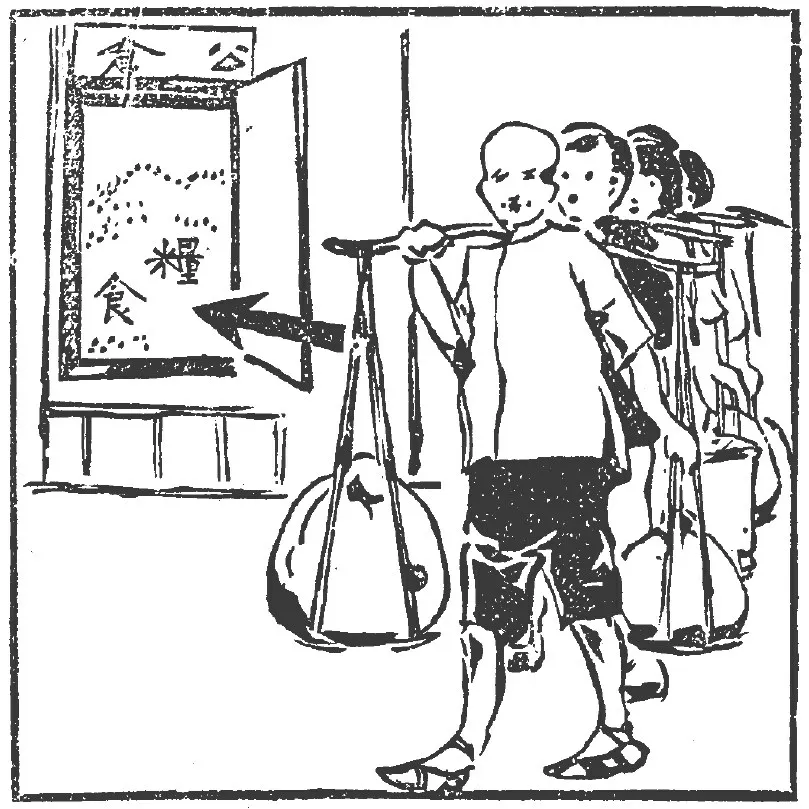

《红色中华》所载《把粮食集中到苏维埃来!》

总之,《红色中华》的美术图像多采取图文综合叙事手法,不但借鉴了中国传统绘画、插图、连环画的技术,也借鉴了西方绘画、现代漫画等的元素。这些画作简单结合了传统线描和西式明暗线条表现手法,以完成对想象的表达;同时也精心设计了繁多的常用图文符号,注释并强化了一些关键形象及其细节,赋予图像更多内容,无比清晰地传达事件及其主旨。

四、《红色中华》美术图像的传播效果和历史意义

《红色中华》上的美术图像的传播,离不开这份报纸本身的多样化传播。苏区的党组织是坚持以多条渠道、多种方法推动《红色中华》的传播的,比如“帮助报纸的推销,建立代派处与推销处”,“建立读报小组,争取广大的读者”。①《特别通知——关于红色中华的通讯员问题》,载《红色中华》1933年2月4日。《瑞金全县红军家属代表大会给全苏区红军家属的通电》(第223 期)用7 幅并列式图像对应了该次通电的6 条内容,其中,关于红军家属加入“消灭文盲协会”的画面中,大家正在看《红色中华》,其后还有一队人物迈向“列小夜校”,指出“要做到人人都会看红色中华”;第100 期的图像中,众多工农群众聚集在《红色中华》的张贴处聆听读报,生动反映了该报的口头传播情形。

《红色中华》编辑部也注重开展多种方式传播,比如其售报价格有“定价铜元一枚红色战士半价”的区分,有时还开展有奖问答活动,如《保卫西北抗日根据地》(第288 期)的画面由“保卫西北抗日根据地”9 个汉字变形组成士兵站岗、山坡、旗帜等形象,竞猜“是用几个字组成的组字画”,“答中的,各奖本报一份”②《上期悬赏揭晓》,载《红色中华》1936年7月26日。。报社还广泛征求批评与“革新的具体意见”③《本报征求读者批评》,载《红色中华》1933年12月11日。,有意识地“整理红色中华过去的工作,及保存革命历史上的重要文献”④《征求自第一期至五十期中的红色中华启事》,载《红色中华》1933年12月8日。,这一系列举措在提升办报水准的同时,也起了传播方面的作用。特别值得一提的是,该报上的《加入赤少队去》(第177期)、《三个模范女性》(第278 期)、《两个政权尖锐的对立》等图画还在江西省瑞金市叶坪村以墙画形式展现过,亦见其传播的影响力。“能分散到苏区版图内的任何地方为群众争先恐后的阅读,他(它)已成为苏区千百万群众斗争积极性发扬的广播台,而得到广大群众所拥护!”①李富春《“红中”百期的战斗纪念》,载《红色中华》1933年8月10日。

《红色中华》美术图像直接传递时政和战事消息,激发了读图大众的直观想象与明确联想,在宣传图像与实际情况的印证中不断强化宣传鼓动作用。正如该报自述的:“根据党和苏维埃所提出的中心任务和口号更具体的宣传和号召广大群众为实现这些任务而斗争,得到了千千万万群众的有力回答,退还公债,节省经济,扩大红军等等战斗任务的具体号召,已收获了伟大的果实,它成为党和苏维埃的策略口号的宣传者和组织者!成为党和苏维埃动员群众组织群众领导革命战争的有力助手!”②同上。在图像例子方面,也有一幅《红色中华的出现》(第100 期)特别体现了这一点:该作品的画面由中间张贴着《红色中华》的木板分割,左边是民众挥拳、高呼口号,右边则是国民党反动派、帝国主义人物抱头发抖或弯腰窜逃,生动地反映了一份图文兼备的优秀报纸发挥的传播力量。

虽然《红色中华》随着形势的变化而最终停刊了,但是党领导的美术图像创作在一定程度上延续了这份报纸所载图像的创作思路,尤其是漫画创作,经常借鉴它的那种想象化的表现手法。比如后来的《解放日报》《新华日报》刊登的漫画也多以文字注明人物、事件等,并将系列标语、口号纳入画面,砸开锁链、挥锤抡砸等动态也十分常见,反动事物则经常被描绘为巨石、钳子、狗等形象,反动行径也频繁被想象为耍把戏、往脑中灌水、拖住后腿等举动。

《红色中华》的美术图像传播,是中国共产党报刊大规模图像宣传在早期的有益尝试,对后来党所领导的美术创作与传播影响颇深,对现代中国美术史自然也有重要意义。《红色中华》刊载的美术图像虽然技法上多有朴拙之处,但散发着革命想象的浓厚魅力,并以其独特的艺术形象使苏区大众在对政策和主张的直观共享中深化了认识,有力推动了党在苏区的工作。笔者由此联想到当今技术赋能之下图像传播飞速发展的环境:一方面,更多的美术家和美术爱好者已经可以从生活出发,创作出构思独特、情感真挚、表达直接、用笔简洁的图像,且在新媒介传播中深受大众欢迎,其发挥的审美与社会功能甚至让传统意义上的专业美术作品不能企及;另一方面,当代受众面对海量的图像所做出的实际选择,更凸显了“大胆想象”与“简明突出”这两个要素的力量。在媒体加速覆盖日常生活的这一潮流中,若要通过美术图像的继承和创新为宣传思想工作做出足够的贡献,则《红色中华》的美术图像及其传播活动无疑颇具借鉴价值。由此,当前的创作者更应深度建立美术传播意识,在深入理解政策、充分考虑大众想象的基础上,积极发掘大众易于接受的各种符号,通过富有实感的想象,多绘制明白如话、视觉冲击力强的图像,为人民传递好党的进步之声,为世界讲好中国故事。