医学高等院校实验人员科研现状分析及探讨

哈晓丹,吴怡娴,董娟娟,许 彭,李 琴,李秀梅

(新疆医科大学基础医学院形态中心,乌鲁木齐 830011; △通讯作者)

实验技术人员是高等医学院校教学、科研队伍中不可或缺的部分,其综合素质直接影响着教学质量及科研水平[1]。近年来随着高校改革步伐的加快,实验技术人员的职称结构及人员补充发生了重大的变化,呈现学历高、学科专业交叉融合的特点,与传统的实验技术人员构成结构存在较大的差别。高素质创新型和研究型医学实验技术人员的梯队搭建是人才培养的主流。然而,目前高校实验技术人员普遍存在科研能力薄弱、科研能动性不足等问题,制约着实验教学质量以及职称和学历的提高。随着学科交叉融合,非医学专业背景实验技术人员的比例逐年提高,其在实验教学及科研方面存在医学认识理解片面性、科研思路缺乏医学思维、理论与实践脱节等问题。因此,以科研为动力构建一支高素质、技能精湛的实验技术梯队是建设高水平大学的迫切需求[2]。

1 研究对象与方法

本文选取新疆某高校某学院2015-2019年40名实验技术人员的科研项目、论文发表、学历、职称等方面的数据资料,对这些资料进行了整理和分析。

2 结果

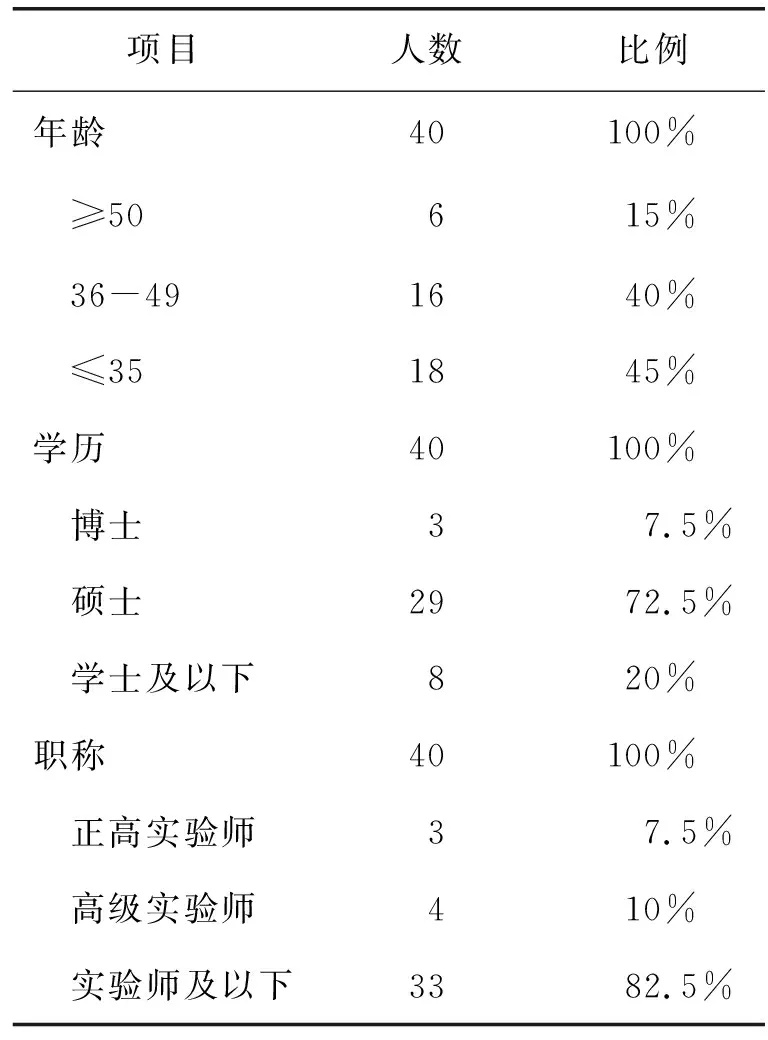

2.1 2019年度实验技术人员基本情况

本次抽调的新疆某高校某学院40名实验技术人员,男性15人,女性25人,平均年龄38.9岁,其中35岁以下的实验技术人员占43.9%,硕博学历共32人,占总人数的80%,本科及以下8人(年龄均为50岁以上),占总人数的20%,副高以上7人,占总人数的17.5%,中级以下33人,占总人数的82.5%,见表1。40名实验技术人员中,非医学背景的人员6人,学历均为硕士,占总人数的15%;其中副高职称1人,中级及以下5人,见表2。

表1 2019年度实验技术人员基本情况

表2 2019年度实验技术人员中非医学背景人员职称、学历情况 人(%)

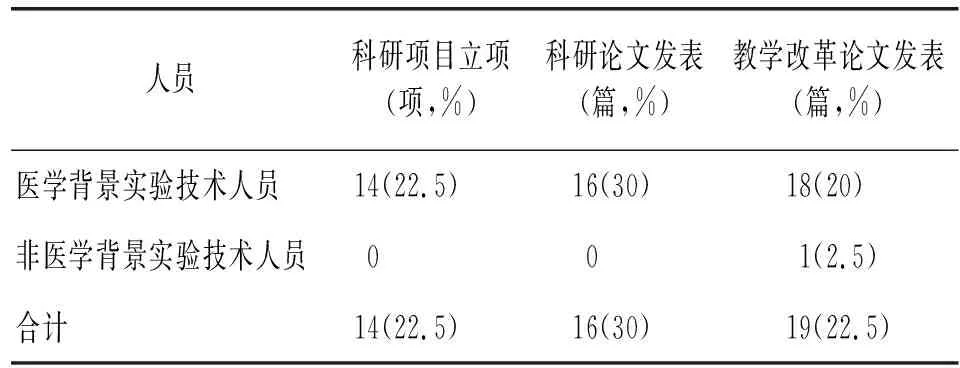

2.2 2015-2019年度实验技术人员科研项目及论文发表情况

2015-2019年,有9名实验技术人员获得科研项目(省部级项目)立项12项,占总人数22.5%,有12名实验技术人员发表科研论文22篇,占总人数30%,有9名实验技术人员发表教学改革论文19篇,占总人数22.5%;从2015-2019年度科研项目及论文情况来看,自2017年起,科研立项及论文发表数量明显提升,见表3。但非医学背景专业的实验技术人员的科研立项、论文发表数量均远远低于医学专业背景的实验技术人员,见表4。

表3 2015-2019年实验技术人员的科研项目立项、论文发表情况

表4 2015-2019年医学背景与非医学背景实验技术人员的科研项目立项、论文发表情况

3 讨论

3.1 新形势下实验技术队伍构成特点及其原因

通过对新疆某高校某学院近五年的40名实验技术人员基本信息及科研论文情况的分析,我们初步发现近年来实验技术队伍构成的特点:①实验技术人员年龄年轻化,学历水平较高,但职称普遍较低;②非医学背景的实验技术人员比例近几年呈增高趋势;③实验技术人员整体科研水平较低,尤其是非医学背景的实验技术人员。究其原因:①随着近几年高校人才引进、人才培养的改革,实验技术人员学历要求提高,新进实验技术人员最低学历均为硕士,甚至博士进入高校实验教辅系列也成为常态,从而从根本改善了传统实验系列学历层次较低的问题。②高校实验岗位具体分为三种:实验技术岗、实验教师岗、大型仪器管理岗。而医学院校以实验技术岗为主,主要是做好实验课程的前期准备、负责实验室仪器设备的采购、管理、维修,维护实验室的正常运转。随着实验技术人员构成的改变,实验技术人员承担部分实验教学成为其工作职责的一部分,年资较高的实验技术人员在完成相应的实验授课任务、繁重的实验室管理及新人培养工作后也少有精力进行科学研究,而新入职的实验技术人员不仅要熟悉新的工作环境,还要学习和承担相关实验室的各项管理工作及专业提升,在工作的前两年时间里无暇顾及科研启动或者缺乏科研方向的主动思考,导致科学研究搁浅,且非医学专业背景的实验技术人员尤为明显。非医学专业背景的实验技术人员多为生物工程、生物化学与分子生物学等专业,在硕士培养阶段树立了基本的科研思维和实验技能,但由于未受过系统的医学训练,对医学知识结构框架和医学院校培养人才的模式缺乏了解,专业跨度较大致使很难快速找准方向并融入人类疾病的医学科研工作中,限制了其科研立项及论文发表,从而进一步造成职称晋升受阻。③高校普遍不重视实验技术人员,缺乏完善的考核奖惩机制,造成实验技术人员缺乏归属感及职业自豪感,工作内动力不足。④此外,缺少项目经费支撑、科研条件落后、缺乏科研领头人、实验室日常管理事务繁杂均是实验系列技术人员科研薄弱的原因,很大程度影响了实验技术人员积极性、主动性和创造性的发挥。

3.2 实验技术人员职业功能转化新要求

实验技术人员队伍是实验室的主体,是实验教学与科研、实验室建设与管理的重要力量。近几年来,随着国家对实验教学的投入,教学硬件大幅度提升,实验室的功能从最初的单纯承担实验课程的基本功能逐渐向教学与科研相结合的功能转变。这种功能上的转变对实验技术人员队伍提出了新的要求。

3.2.1 提高科研水平是培养高素质实验人员、提高其薪酬水平的必然要求 随着高校对科研的日渐重视,科研能力也是一名优秀的实验技术人员的必备素质。科研能力直接影响着实验技术人员的综合素质,同时也制约着实验技术人员职称、学历晋升。与同专业、同级别教师系列相比,实验技术人员在职称评定工作中,实验管理等繁琐的工作缺乏统一的量化标准,而科研的项目及论文成果成为职称评定中的关键因素。实验技术人员想要获得更高的薪酬水平、社会地位,就必须积极开展科研工作、提升科研水平、更多产出科研成果,以提高自己的竞争力和影响力。

3.2.2 提高科研水平是提升教学质量的有效手段 实验教学是知识与能力、理论与实践相结合的教学活动[3]。实验技术人员的科研水平会直接影响到实验教学质量。实验技术人员通过提高科研水平,将科研思路与技术引入实验教学过程中,有利于实验项目和实验方法的更新,在教学过程中强化学生的创新意识,促进实验教学质量的不断提高。

3.3 对策

3.3.1 增强新入职实验人员的专业培养 根据青年教师的实际情况,教研室指定高年资的带教老师,制定详细的实验室管理及专业培养计划和目标,通过“传、帮、带”加强对新教师的培育和指导,尤其是非医学专业背景的实验技术人员,要求在新入职一年内跟随本科生旁听相关专业的医学基础课程并参加相应理论实验考试,初步搭建医学知识基础框架,建立医学思维。教研室对于新进实验技术人员需要有严格的要求和考核指标:如规定的听课课时数、相应的听课笔记、参加学术交流内容记录等,如此形成稳定的良性循环,要求实验技术人员要掌握医学专业实验技术,做到一专多能[4]。教研室还对实验技术人员进行综合能力培训,充分发挥其所具备的技术能力,使其更多地参与实验的指导、改进、规划,将实验人员定位在专职实验教师,要求其承担部分教学工作的同时更侧重实验技术,在科研工作中提供技术支持和技术创新[5]。

3.3.2 鼓励青年实验人员积极参与协助科研实验 教研室发挥高年资实验技术人员的带头作用,特别是有项目、有科研经费支持的教师,鼓励青年实验技术人员根据自身兴趣爱好积极参与科研团队,多看多学多动脑,通过相关课题的基础操作,尽快形成自己的科学研究方向,并鼓励青年实验技术人员参与校级、区级等科研项目申报书写工作,多写多思考,完善科研思维及科研实践的培养。

3.3.3 鼓励实验人员积极提升学历、进修及学术交流活动 在青年实验技术人员专业培养合格后,教研室鼓励外出进修、学历提升。学历对晋升职称有着重要影响,而职称又制约着实验技术人员的科研水平发展。因此,加强实验技术人员学历提升,增强科研经验和科研意识尤为重要。例如,实验技术人员去内地医学院校外出进修或在医院开展短期培训,感受和体验医学环境、医生职业特点,拓宽自己的科研思路,增强科研思维的多元化。此外,学术交流可以传播最新的科研成果,激发科研灵感[6]。学校、学院内部定期开展学术交流会,通过交流讨论学习,旨在取长补短,更好地进行教学和科研工作。

医学高等院校是进行高水平医学教育、研究及社会技术服务的重要场所,是培养学生动手能力、实验实践能力和创新意识的基础环境[7]。医学院校学生的实践能力、创新思维及科研能力的培训与实验技术人员息息相关[8]。建立高水平的实验技术队伍是高校提高教学质量、开展科学研究的重要保障[9]。实验技术人员专业能力的培养与提升已成为当前高校发展面临的重要问题,做好非医学专业背景教师医学知识的培训和提升,更是急需重视的一个问题。因此,我们通过专业培训努力弥补非医学背景教师的知识短板,积极鼓励实验技术人员提升科研水平,可以促进教学工作的发展和教学质量的提高,从而更好地完成教学任务和科研工作,培养合格优秀的医学人才,推动医学事业的发展。