新时期中国新诗编选的破冰之旅

郭 勇,潘钰婷

(江南大学 人文学院,江苏 无锡 214122)

自20世纪50年代到70年代,中国现当代文学的编选事业进入一体化的时代,编选、出版工作不仅纳入行政规划,同时还要体现国家意志。在当时特殊的历史条件下,文学编选遭受了太多的外部干扰,呈现出僵化的态势。随着时代的变革,文学编选终于迎来了春天,文学创作与编选向审美回归。1979年6月,北京大学、北京师范大学、北京师范学院共同主编的《新诗选》与1980年3月诗刊社编选的《诗选》开始出版,意味着一个破冰时刻的来临,呈现出新时期诗选的新面貌,同时也是对60年中国新诗的回顾、对中国新诗史的重塑。

一、过渡时期与过渡性选本的出现

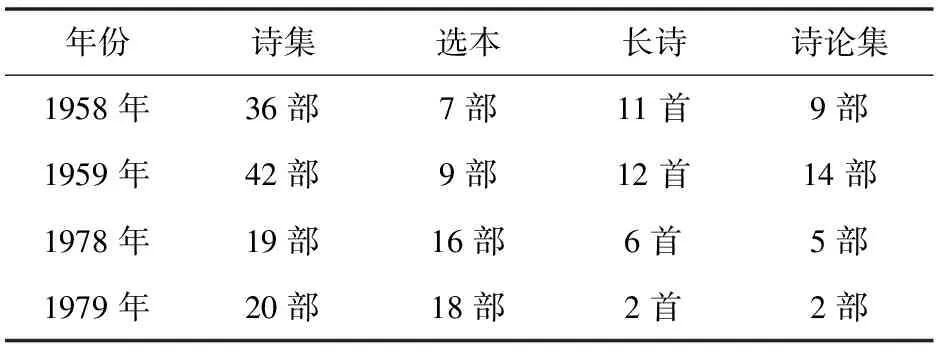

“文革”结束以后,在1978—1979年间,新诗编选一度出现了极为繁荣的局面。据统计,1978年出版的文学选本涵盖了各类体裁,还涉及外国文学,十分丰富而多样:小说选本21部,散文选本7部,报告文学集5部,诗歌选本16部,综合性选本1部,外国文学选本5部[1]。即使单就诗歌而言,成绩也十分可观,笔者对1958、1959、1978、1979这四年中国大陆出版的诗集(个人诗集或多人合集)、选本、长诗、诗论集(单篇诗论、诗论专辑专号除外)进行了统计,数据见表1。

表1 1985—1959/1978—1979年出版诗集统计表

可以发现,1958—1959年出版的诗集、长诗、诗论集数量远高于1978—1979年,而后者出版的选本则多于前者。造成这一现象的原因或许在于,1958—1959年是“十七年”间新诗创作最活跃的时期,1958年全国兴起了搜集民歌、创作新民歌的热潮,1959年是新中国成立10周年,各地推出的选本开始出现,直至1962年还有出版,此时诗人们的创作热情也是极为高涨,共同促成了诗集、长诗的繁荣。同时,围绕新诗发展方向、新民歌问题的讨论也十分热烈,从而引起诗论的繁荣。而1978年是拨乱反正、思想解放的关键时期,1979年是新中国成立30周年,歌颂新的时代与新中国成立30周年成为主旋律,因而,这两年的选本出版数量超过了前一时期。

诗歌编选的这一面貌是与社会、时代的变化紧密相连的,1976—1979年中国的政局发生了剧烈的震荡与变革,给文学带来的影响也是非常深远的。中国迎来了拨乱反正、改革开放的新时代,诗歌创作回归文学本位、审美本位也就成为必然。文学界重谈“形象思维”的重要性,诗坛格局也发生了重大变化,两大诗人群体在此时成为诗坛的主力军。一是众多被打倒的诗人重新拿起了笔,以诗歌表达内心的感怀,他们后来被称为“归来者”诗群:最先引人注目的就是艾青,他于1978年4月发表诗歌《红旗》,1979年1月号《人民文学》刊出他的长诗《光的赞歌》,1980年5月艾青的诗集《归来的歌》出版。大体而言,“归来者”诗群有因胡风案而受牵连的“七月”派诗人如绿原、牛汉、曾卓等,有被错划为“右派”的诗人如艾青、公木、公刘、白桦、流沙河、邵燕祥、昌耀等,有远离时代主潮而沉默的诗人如“九叶派”等。“归来者”绝大多数生于20世纪初至30年代,他们在“五四”新诗的影响下成长,当他们归来时,首先是接续上“五四”新诗的传统。

另一个诗群就是在20世纪50年代出生、成长的青年诗人,他们经历了上山下乡等动荡岁月,虽然缺少公开发表作品的机会,但是他们以自己的诗篇表达着内心的苦闷、迷茫与思索。这些诗人如雷抒雁、曲有源、舒婷、叶文福、傅天琳等,日后逐渐成长为诗坛的中坚,但其中又可分为继承主流传统与开创新路的两大群体——后者基本上就是后来被称为“朦胧诗人”的群体。

诗歌观念与诗坛格局发生了重大变化,但是创作的繁荣需要积累,及时反映这一面貌的选本更是需要一个较长的过程,因此最初选本收录的多为旧作或急就章,选本繁荣的背后其实是艺术本身的匮乏、当下创作的贫弱。不仅如此,1978—1979年的社会秩序还处在一个新旧交替的不稳定状态,思想禁锢的解除也不可能一蹴而就,何况当时各方面的争论也空前激烈。春天虽然已经到来,但是这两年仍是一个乍暖还寒的气候。此时的选本恰恰成为时代的晴雨表,如《天安门诗抄》《天安门诗文集》《天安门诗词三百首》《十月的风》《山西诗歌选》《春的声音——湖北省1949—1979年诗歌选》等,大致分为两方面:一是怀念毛主席、周总理;二是对新时代的赞颂。这些作品的政治意味、社会意义显然远大于艺术成就。

另一些选本显得较为特殊,但也富有格外的意义,如1979年5月上海文艺出版社编选并出版的《重放的鲜花》,这是一部“平反”作品选,因为收入的作品先前都被打成“毒草”。流沙河的《草木篇》是唯一入选的诗作,但也正因为如此,它为新诗编选的变革戳开了一个口子,透出新的亮光。“编者”表示,书中收录的都是20多年前的作品。如今重新出版,不仅是因为它们已经被平反,还因为编者“仍旧强烈地感到它们的时代气息和现实意义”,也就是说这些“干预生活”和爱情题材的作品,首先有着“积极的社会意义”;但是编者也强调这些作品“也有一定的艺术质量”,尤其是如果“不把艺术问题和政治问题混同起来”,它们就有存在的价值[2]。因此,这个选本的意义在于:首先,它与上述控诉、赞美的选本一样,重在社会意义、政治意味,从而拥有了合法性;其次,在肯定政治正确性的前提下,文艺作品的艺术性得到了尊重,这又是它与上述选本不太一样的地方,正体现出思想解放进程中文艺观念变革的过渡性特征。

二、新诗编选走向审美

以上所论选本具有明显的过渡性特征,但也正显示出文学选本走向审美,必将成为新的时代趋势。率先体现这一特点的主要是由各个高校组织编纂的现代文学作品选。如1972年广西民族学院中文系现代文学教学组编选的《现代文学作品选》、1973年南京师范学院中文系现代文学教研组编的《现代文学作品选》等,它们主要是为教学服务,属于内部编印的资料,很少公开出版。1978年以后,当代文学作品选也开始出现,如黄冈师范高等专科学校中文系、安徽师范大学中文系、南京大学中文系编的当代作品选等。这是根据新的形势而做出的安排,华南师范学院等16所高等院校编的《中国当代文学作品选讲》的“编后”(1979年6月)对此有说明,“根据教育部制订的高等院校中文专业现代文学教学大纲的要求,当代文学(即新中国建立以来的文学)将作为一门新的专业课程独立设置”[3],为配合教学需要,就编写了这本作品选。

随着教学秩序和高考的恢复,大量出现的文学作品选得到了公开出版的机会,其中新诗选本中最先出现的一部权威选本是《新诗选》(三册)。这是一套中国现代新诗选本,由北京大学、北京师范大学、北京师范学院联合主编,北京师范学院中文系中国现代文学教研室负责编选,上海教育出版社1979年6月、11月、12月出版,印数高达5.7万册。《新诗选》是三校合编的“中国现代文学史参考资料”中的一种,其他几种是《文学运动史料选》《短篇小说选》《散文选》《独幕剧选》。编选这套资料是为了配合中国现代文学的教学。

“中国现代文学史参考资料”的重要性、权威性从它的“说明”可以看出来,它是“在教育部领导下编选的”,初稿完成后教育部委托编选组召集学者审稿,而审稿人员名单中就有当年因《中国新文学史稿》而受到批判的王瑶,还有田仲济、吴奔星、樊骏、徐迺翔、严家炎、陆耀东、黄曼君等学者,“说明”中还提到“在编选过程中,还得到周扬、夏衍、冯乃超、陈荒煤、吴伯箫、李何林、唐弢、吴组缃等同志的热情关怀和帮助”[4]。因此,这部新诗选其实是在官方的支持下重新开展新诗教学、重塑新诗史并公开面世的成果,带有着拨乱反正、正本清源的重大意义。

这本新诗选的“说明”写于1979年1月,可见最晚在1979年1月它就已经编完。从编选的情况看这部诗选容量较大,也显得十分宽容,三册选本共选入了191位诗人的981首诗歌,还附有“民歌选”,共选入197首民歌,总计1178首作品,规模不可谓不大。

作为在1979年出现的新诗选本,《新诗选》的过渡性是十分明显的,选家的主体性并不突出,政治原则置于首位。《新诗选》的“说明”论及编选原则、范围时提到:一、所选作品为“新民主主义革命时期创作的属于新文学范畴的新诗”;二、“主要选取新诗发展史上重要诗人的代表作品,和其他有一定影响的作品。革命烈士的新诗和民歌,也酌量选入”[4]。

第一条表述其实就是重新回到了“十七年”时期甚至更早的延安时期毛泽东对新民主主义文化的论断。第二条表述中特别提及“革命烈士的新诗”,显然是有政治因素的考虑,而民歌被选入,又体现出1958年新民歌运动的影响。

《新诗选》以李大钊居首,紧接着是周恩来、鲁迅、郭沫若,他们是革命烈士、领袖、革命作家,然后才是胡适、沈尹默、刘半农等初期白话诗人,这样的编排不难见出其中的用意。革命烈士或革命家的诗歌还有方志敏、叶挺、陈然、黄药眠、胡也频、杨靖宇、陈辉等人的作品。入选的诗人中,也是郭沫若的作品选录最多,选诗在10首以上的诗人依次为郭沫若(41首)、殷夫(30首)、闻一多(27首)、臧克家(24首)、艾青(20首)、田间(18首)、朱自清(16首)、陈辉(16首)、刘大白(14首)、蒲风(14首)、严辰(14首)、王统照(13首)、冯至(12首)、何其芳(12首)、王亚平(11首)、蒋光慈(10首)、朱湘(10首)。

郭沫若居于首要地位,凸显出继鲁迅之后的这位新文学旗手同时又是国家领导人的诗人的地位,这在当时的新诗选本中是普遍现象。此外,左翼作家、进步作家也构成了入选诗人的主体。可以发现,郭沫若、殷夫、闻一多、艾青、臧克家这几位作家,构成了这部选本建构的新诗史的几个枢纽:郭沫若不仅在入选诗人中排在第一位,入选诗作也是最多,所选诗作从他的成名作《女神》开始,一直到他1945年所作的《进步赞》。这样的编排意味着郭沫若不仅可以代表新诗第一个十年即初期的成就,同时也代表了整个中国现代新诗三十年的成就,是一个富有统摄力的作家。这一时期的诗人还突出了刘大白、朱自清、王统照等;殷夫、闻一多大体代表了第二个十年的成就,还有田间、蒲风、陈辉、蒋光慈、朱湘等;艾青、臧克家的创作跨越了30—40年代。他们成为代表第三个十年新诗成就的主要代表,此外还有冯至、何其芳、王亚平、严辰等。

如果认为《新诗选》仅仅是新旧杂糅的过渡选本,显然是低估了它的意义。作为新时期重起炉灶编选的本子,这部选集已经呈现出了多种新的特质:首先值得注意的是选入了胡适的6首诗、周作人的3首诗。选本的第五条“说明”是这样说的:“根据历史唯物主义的原则,考虑了教学的实际需要,对于资产阶级诗歌流派的作品,也少量选入,以供参考。对于胡适、周作人这种作者,则选的是他们从新文学阵营分化出去之前的作品。”[4]

不仅如此,《新诗选》在编选方面做到了最大的包容,三类在当时的选本以及新诗史叙述中完全“消失”的诗人群“归来”了:第一类是与胡适、周作人一样都被否定的新月派、象征派、现代派诗人如朱湘、梁宗岱、李金发等,第二类是因“胡风案”而受牵连的“七月派”诗人如公木、邹荻帆、苏金伞等,第三类是远离了当时诗歌主潮因而被遗忘的诗人如林庚、罗念生、穆旦、杜运燮等。《新诗选》不因人废诗,也不以诗废人。对于新中国成立前后成长起来的青年诗人如严辰、张志民、李瑛等,选本也给他们留下了位置,意味着新诗史的脉络在继续延伸。

在篇目上,《新诗选》也顾及新诗种类的多样性与诗人创作的全面性,虽以短诗、抒情诗为主,但也选入了经典的长诗作品,如朱自清《毁灭》、孙毓棠《宝马》、冯至《北游》、力扬《射虎者及其家族》、艾青《向太阳》等,而《宝马》《射虎者及其家族》以及冯至的《蚕马》、朱湘的《王娇》等都是杰出的叙事诗。此外,选本虽然也收录了民歌体的作品如阮章竞、李季、王希坚、王老九等的诗歌、歌词类作品(如杨靖宇《抗日联军第一路军歌》、公木《中国人民解放军进行曲》等)以及大量的民歌,但也突破性地选录了冯至的十四行诗,兼顾了中国传统与西方资源,也兼顾了现实主义、浪漫主义与现代主义等不同风格的作品。

这套选本除了一篇简短的“说明”之外,完全没有以往选本的“导论”。编选者的立场看似模糊不清,其实是潜在地表明了编选者的态度:虽然读者缺少了编选者的引导,现在要做的,正是真正回到作品本身,让读者自己去评判。选入的诗歌看上去很芜杂,但它们既然能够入选,恰恰表明了编选者对它们的认可乃至于“平反”的态度,这就打破了50—70年代的新诗史建构模式,意味着新诗史应该重写。

三、新的气象与多元化格局的初步显现

《新诗选》代表了新时期伊始对新中国成立之前30年(中国现代)新诗史的回顾与反思,从而起到变革新诗观念与重塑新诗史的作用,而此后《诗刊》社编选的三册《诗选》,则指向了新中国成立之后30年的新诗——中国当代新诗,两部选本对60年来的新诗史有了一个较全面的梳理,相比之下《诗选》对共和国三十年新诗史的梳理,更带有为新诗创作提供指导进而探寻中国新诗未来发展路向的意味,同时对当时的新诗创作无疑也有重要的指导作用。这套《诗选》由人民文学出版社出版,带有为新中国成立30周年献礼的意味,分别于1980年3月,1981年2月、5月出版,印数分别为4万册、2.5万册、2万册,同样是一个权威且影响极大的选本。

与《新诗选》一样,《诗选》也是以《诗刊》社的集体名义署名,也没有“导论”,只有一篇以“诗刊编辑部”名义登载的简短的“编选说明”(时间为1979年7月),连编选缘由都说得很含糊:“在广大诗歌作者、各地文联和报刊编辑部的热情支持下,我们编出了这本诗选。”重点说明的其实是“编选体例”:这套选本实际所收作品时限是自1949年10月至1979年3月,此外“篇幅所限,三百行以上的长诗没有选入,除《天安门诗选》部分包括若干旧体诗外,旧体诗、儿童诗、歌词、民歌一律未选”[5]。因此,《诗选》的规模比《新诗选》要小很多,但也相对谨严一些,共收入229位诗人的502首诗,除郭沫若外没有一位诗人的作品入选超过10首。

《诗选》与《新诗选》一样,仍是一个过渡性选本。以往的新诗选本基本上不会选入旧体诗词,但由于“天安门诗选”中有旧体诗,所以书名定为《诗选》是合适的,而且“天安门诗选”因其特殊的意义被安排在第一册卷首,有着宣告新时代到来的用意。诗人的排序则打破一贯的时间顺序,以作家姓氏笔画为序,如此一来就不用顾忌座次和先后问题了。不过这样做不便于读者把握诗歌史的脉络。从入选篇数看,依次为郭沫若(12首)、阮章竞(9首)、闻捷(9首)、李瑛(9首)、艾青(7首)、田间(7首)、李季(7首)、张志民(7首)、郭小川(6首)、公刘(6首)等。虽然郭沫若在50年代以后的诗作水平比不上他的早期作品,但仍有12首诗入选,数量最多,这样的编排,显然仍是要突出郭沫若的地位。《诗选》宣称不选民歌,但是依然选入了习久兰、王老九的民歌体作品。

《诗选》的这些问题,与《诗刊》的处境及其自身的矛盾态度有关,在形势、政策依然较为缠杂的1979年初,《诗刊》在努力革新的同时又顾虑重重,“作为一种国家刊物,《诗刊》一方面似乎要代表这个国家的诗歌艺术水准,无论是它的自我定位还是公众期待;另一方面,正因为是国家刊物,它必定是主旋律的,代表主流意识形态和公共精神的,同时是方方面面必须照顾周全的。不难看出,《诗刊》创办以来保持着两重性,面临着公共性与独创性的诸多矛盾”[6]。

尽管如此,这部选本还是显示出它独特的意义。首先,入选诗人可以分为四个紧密衔接的群体:一是“五四”时期的诗人如郭沫若、汪静之等;二是三四十年代成名的诗人如艾青、臧克家、力扬、公木、邹荻帆、卞之琳、冯至、何其芳、田间、柯仲平、光未然、苏金伞、李广田、徐迟、蔡其矫等;三是50年代前后成长起来的诗人,如管桦、白桦、严阵、张志民、闻捷、公刘、邵燕祥、流沙河、周良沛、贺敬之、柯岩、李瑛等;四是“文革”后崭露头角的青年诗人如雷抒雁、叶文福、李小雨、李松涛等。

四类诗人群勾勒出了《诗刊》心目中的新中国成立30年新诗史线索,就是“五四”以来追求革命与进步的现实主义主潮。郭沫若的诗歌虽然是浪漫主义的,但被认为是革命的浪漫主义,而汪静之的《血液银行》同样充满了革命的激情。卞之琳的《十三陵水库工地》(二首)、冯至的《韩波砍柴》《黄河二题》《人皮鼓》等也是如此。

在诗人阵容上,第二、三类诗人占多数,可见《诗刊》社是把“归来者”放到当代30年新诗主力军的地位上,这样的安排,显然是带有为他们平反的意味,而接续主潮的第四类诗人正在诗坛发出自己的声音。因此,《诗刊》也是要把这一主潮设定为指引青年诗人创作的方向。

《诗选》把旧体诗、儿童诗、歌词、民歌等排除在外,也不收300行以上的长诗,收录的作品大多为较短小的抒情诗,这样的编排,在形式上确立了80年代以来新诗编选的规则,更重要的是诗歌观念的扭转——相比于《新诗选》的包容与杂糅,《诗选》非常清楚地扭转了新民歌运动以来的方向,接上了“五四”至30年代的诗歌观念,即重视诗歌的抒情性及体式的自由。这样做,既重塑了新中国成立30年来的新诗史,也对80年代的新诗创作与编选产生了重要影响。在此以后,叙事诗、民歌及民歌体作品渐渐退出了新诗选家的视野,而篇幅问题也限制了长诗入选的空间。

以《新诗选》《诗选》为代表的选本是七八十年代之交特殊时代的产物,当时新诗创作亟待走出困境,但首先需要的是解放思想,因而新诗史的梳理就起到了这方面的作用。80年代新的思想方向确立以后,诗人与诗歌爱好者更需要的就是能够为自己创作与阅读提供直接参考的作品了,因而进入80年代以后,侧重于新诗史的综合性选本处于一个相对沉寂的状态,而对当下新诗创作具有直接指导和参考意义的流派诗选开始大量兴起。

经由《新诗选》《诗选》的开创性努力,一种新的选本风貌在80年代得以形成。八九十年代的诗歌思潮流派选本如《九叶集》(1981)、《白色花》(1981)、《朦胧诗选》(1985)以及“中国现代文学流派创作选”丛书(1983年开始出版)等的出现,具有多方面的意味:首先,它们是以流派选本的方式呈现中国新诗史的图景,诗人之间的关联与影响、诗歌流派的群体性力量得以彰显。其次,它们颠覆了盛行的新文学主流支流说、阶级斗争说及新文学史观,各类思潮流派开始得到重新的评价与定位。王光明认为,《九叶集》与《白色花》等选本“对被掩埋诗人诗作的昭彰,也为新诗史研究中资料的发掘、流派和诗潮的研究提供了启示”[7]。再次,这些思潮流派的选本能够编选、出版,本身就是时代环境与社会心理发生巨大转变的折射,在新时期它们的意义得到了充分重视。

——现代新诗选本研究综述