全程优质护理对结核性脑膜炎患者康复的影响

文/翁远兰,王利秋

就结核性脑膜炎来说,其是一种肺外结核性疾病,较为严重,对患者的健康威胁性较大。在实际发展中,此疾病的发病机制为结核杆菌感染,导致患者表现出一系列的神经系统症状。据相关研究数据结果显示,导致患者发病的主要因素为系统感染结核杆菌、菌血症血性传播和机体免疫力低下等。临床对结核性脑膜炎患者进行治疗,大多将抗结核药物进行应用,并配合颅内压治疗,在此基础上,要想保证患者恢复,还需要配合有效的护理方法。本研究则基于此,以我院患者为例,应用全程优质护理服务,对其临床应用效果展开实验分析如下。

1 资料分析和研究方法

1.1 一般资料

此次研究工作开展地点选择为我院,时间为2018年1月至2021年1月,共选取30例患者为研究对象,均被诊断为结核性脑膜炎。为探究有效的护理方法,本研究将患者分为两组,每组15例,分别命名为观察组和对照组。观察组中,有男性和女性患者9例和6例,患者的最大年龄和最小年龄分别为65岁和41岁,患者对应的平均年龄为(53.41±3.29)岁,患者病程在2天—4个月,平均病程为(2.22±0.34)个月。对照组的15例患者中,男性患者8人、女性患者7人,患者在39岁—53岁,平均(46.00±3.44)岁,病程在4天—4个月,平均病程为(2.05±0.14)个月。采用统计方法对本次研究两组患者的一般资料进行比较,结果显示患者的年龄、性别和病程均无显著差异,表示为P>0.05,符合对照试验比较标准。

纳入标准:①患者均在各项检查下确诊为结核性脑膜炎;②患者均对本次研究知情,并签署知情同意书;③本次研究通过医院伦理委员会批准。

排除标准:①患者存在精神异常;②患者配合依从性较差;③患者合并其他重大脏器损伤性疾病。

1.2 研究方法

对两组患者进行治疗,主要应用四联结核药物,四联结合药物主要包括利福平、异烟肼、乙胺丁醇、吡嗪酰胺,可实现抗结核效果。同时,根据患者腰椎穿刺后测颅内压和检测脑脊液的生化情况,给予患者脱水降颅内压治疗和减轻炎症反应防治脑膜粘连,住院期间主要应用的药物包括甘露醇和地塞米松等。在出院后,根据患者住院用地塞米松情况,给予患者泼尼松药物口服,6-8周逐渐减量,抗结核药物治疗总疗程1年半到2年。

对照组患者在此基础上配合常规护理方法,主要对患者进行病情监测,加强病房清洁等。

观察组患者则采用全程优质护理服务,具体实施如下:

心理护理:在患者入院后,需要对患者展开心理干预。一般情况下,结核性脑膜炎病情较为严重,患者的生命健康受到严重威胁。患者在知道自身病情后,很容易丧失治疗自信心,出现不良心理问题,表现为抑郁、担心、焦虑等。这些情绪不仅影响治疗效果,而且容易导致患者配合依从性的降低,需要临床提高对此问题的重视程度,给予患者心理护理干预。将疾病的发生原因进行讲解,并告知主要治疗方法,为患者介绍成功的治疗案例,以便于提高患者的治疗自信心,保证正确看待和认识疾病,避免过度担心。同时需要与患者展开积极的沟通交流,掌握患者的情绪变化,并了解导致患者出现不良心理问题的因素,给予针对性疏导,尽量帮助患者解决生活难题,满足患者所需,并对患者进行积极鼓励。此外,需要给予患者家属心理干预,将家属对患者的重要意义进行讲解,叮嘱家属多陪伴患者,给予患者关心和爱护,提高患者的治疗自信心,保证各项工作的有效开展。

对症护理:对患者展开相关护理,需要从患者实际情况入手,对患者的头痛情况进行评估,并明确头痛部位,在发现患者出现疼痛症状时,对其进行记录, 保证明确患者的指征变化,便于对患者病情进行判断,对可能发生的并发症进行掌握和预防。适当抬高患者头部,促进患者静脉血回流,避免患者出现脑水肿问题,在发现患者出现颅内压升高的临床症状的情况时,需要及时通知医生,给予患者及时处理,并根据医嘱给予降颅内压治疗处理,对液体的出入量进行准确记录。临床症状较重、颅内压高时,要做好腰椎穿刺术前后的护理,严密观察患者的病情变化情况,加强对患者的各项生命体征观察,做好随时抢救的准备。此过程需要保证无菌操作,避免导致患者出现感染,严密观察腰椎穿刺处的情况。术后严格去枕平卧4-6小时,专人给予患者生活护理。

昏迷时护理:部分结核性脑膜炎患者入院时就昏迷,护理人员需要高度重视加强护理,严密观察患者生命体征及神志瞳孔的变化情况,患者出现躁动时,予以保护性约束,避免患者出现坠床、跌倒等危险问题。并注意对患者体位进行调整,以平卧位为主,注意将患者头部偏向一侧,减少患者的误吸和窒息等不良反应发生率;定时给予患者翻身拍背、肢体锻炼,避免压疮、坠积性肺炎、深静脉血栓的发生。注意加强营养的摄入,根据医嘱给予患者鼻饲营养,为患者补充足够营养,从而提高患者的免疫力和抵抗力,促进患者恢复。

康复护理:结核性脑膜炎患者急性期都需要绝对卧床休息,部分患者还会出现肢体活动障碍。要从患者实际情况出发,结合患者病情,为患者制定合适的康复计划,早期给予患者康复锻炼,促进患者肢体的主被动运动,遵循循序渐进原则,促进患者恢复。

出院指导:在患者出院前,需要给予患者健康教育,将出院后的注意事项进行告知和讲解,叮嘱患者按时服药,规律用药,注意药物副作用,并保证养成良好的生活习惯,加强营养摄入,尽量以高蛋白饮食为主,选择易消化食物。并为患者制定出院后康复训练计划,叮嘱患者或者家属按时完成,促进患者自我护理能力的提高,保证康复效果。最后叮嘱患者按时到医院复诊,以便于根据患者的恢复情况及时调整护理策略。

1.3 观察指标

对两组患者的心理变化情况进行比较分析,主要应用抑郁自评量表和焦虑自评量表,分别采用SAS和SDS表示,其中,前者的分数界定为50,后者分数界定为53,超过界定分数则表示患者存在抑郁、焦虑症状。分数与患者的症状呈正比,分数越高,患者的抑郁、焦虑症状越严重。

对本次研究的治疗效果进行比较,主要包括三项指标,分别为显著、有效和无效。其中显著主要是指患者接受治疗后,各项临床症状消失,检查结果显示为正常;有效则表示治疗后患者的各项临床症状改善,患者各项指标得以好转;无效则表示治疗前后患者的各项症状均无显著改善,甚至出现加重的情况。对总有效率的计算,以排除无效率为准。

对比两组患者的生活质量,主要应用QOL量表,其中包括四项指标,分别为生理功能、社会功能、精神状态和躯体功能,每项分数满分均为100分,分数越高,表明患者的生活质量越好。

对比两组患者的并发症发生率,分别包括下肢深静脉血栓、四肢麻木和耳聋耳鸣,对其发病率进行比较。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 心理情绪评分

护理前,两组患者的心理情绪评分均相对较高,表示为P>0.05。护理后,各项评分均变化,相比之下,观察组患者的SAS评分和SDS评分均相对较低,显著低于对照组,差异显著,P<0.05。见表1。

表1 两组患者护理前后SAS评分和SDS评分比较(±s)

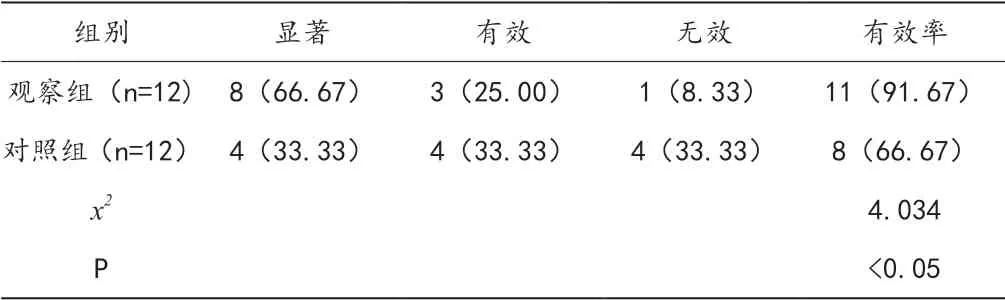

2.2 治疗效果比较

对比两组患者的临床治疗效果,其有效率分别为91.67%和66.67%,其中观察组患者的有效率更高,与对照组比较形成显著的数据差异,表示为P<0.05,存在意义。见表2。

表2 对治疗后两组患者的疗效进行比较分析[n(%)]

2.3 生活质量评分

对比两组患者护理后的生活质量,其中观察组患者的生理功能、社会功能、精神状态和躯体功能评分均显著高于对照组,与对照组形成显著差异,表示为P<0.05。见表3。

表3 护理后两组患者生活质量评分比较(±s)

2.4 并发症发生率

两组患者均出现不良反应,发生率方面,观察组患者的发生率更低,与对照组差异显著,表示为P<0.05,存在统计学意义。见表4。

表4 两组患者并发症发生率情况比较[n(%)]

3 讨论

结核性脑膜炎,是一种非化脓性的炎症疾病,导致患者发病的主要因素为结核杆菌侵入到患者的脑膜和脊膜中,导致患者发病,对患者的健康影响相对较大。据相关研究数据结果显示,肺外结核患者中,会涉及神经系统的比例约占5%-15%左右,其中结核性脑膜炎是较为常见的,约占神经系统结核疾病中的3/4。患者发病后,症状较为严重,需要给予患者及时治疗,避免对患者的生命健康造成严重威胁。据相关数据显示,给予结核性脑膜炎患者初期治疗,并配合有效护理,可帮助患者顺利度过危险期,患者的预后效果较好。这便需要临床提高对此问题的重视程度,给予患者积极治疗,并促进护理工作的有效开展。

从临床以往发展情况来看,其通常给予结核性脑膜炎患者常规护理,此护理方法缺乏针对性,仅仅是对患者进行病情观察,在发现异常后给予及时处理,导致患者的恢复速度较慢,效果并不显著。本研究主要应用全程优质护理服务,此护理方法是基于常规护理之上发展起来的有效护理策略,以患者为中心,从患者入院开始,一直到患者出院期间,给予患者全程监测,并促进各项护理工作的优化处理,保证提高患者舒适度,更符合人性化护理理念,遵循护理原则,以患者需求为准则,对提高护理效果具有积极意义。

本研究在具体实施过程中,主要给予患者心理护理、对症护理、昏迷护理、康复护理和出院指导。从患者入院时,给予患者心理干预,以保证患者尽快适应医院环境,缓解不良情绪,避免对护理和治疗造成不良影响。在住院期间,给予对症处理,根据常见不良反应,给予患者并发症预防。并在昏迷期加强监测,给予患者针对性处理,在发现患者好转后,给予患者康复锻炼,对提高患者功能恢复具有积极意义。并在患者出院前,告知注意事项,加强患者重视程度,提高患者自我护理能力等。此护理方法实施后,结果显示:观察组患者的心理情绪评分更低,并发症发生率更低,治疗效果更好,而且患者的各项生活质量评分更高,均与对照组存在显著差异,表示为P<0.05,表明全程优质护理方法的临床应用效果显著。

综上所述,结核性脑膜炎患者病情危急,要想促进临床治疗效果,还需要在给予患者治疗工作的过程中实施有效护理,其中全程优质护理效果显著,可提高患者生活质量,保证治疗效果,降低患者的并发症发生率,对促进患者恢复具有积极意义,可提高临床重视程度,进行推广宣传。