运用新材料,创设新情境,打造有温度的历史课堂

罗琳

随着课程改革的深化,高中历史课堂关注知识点、梳理线索的教学模式受到前所未有的挑战。如何在有限的课时条件下,呈现关联性、层次性和渐进性的整体结构化课程,成为一线高中历史教师深思的问题。依据《普通高中历史课程标准》(以下简称《课标》)“精选基本的、重要的、典型的史事,并为学生提供认识历史的多个角度,注重引导学生对历史的探究”的要求[1],本文试以选择性必修一《国家制度与社会治理》(以下简称“选必1”)第15课第一课时为例,运用新材料,创设新情境,探究历史知识背后的精神、智慧、情感、寓意等意蕴,试图打造有温度有深度的历史课堂,以培养学生多角度看待历史的能力,也为高中历史课堂增添一丝生活化元素。

一、立足课程视角的宏观立意

《课标》规定 “选必1”是学生根据个性兴趣、升学需求而开设的,旨在引导学生从多角度认识历史的发展与变迁,“通过本模块的学习,学生能够基本认识中国古代国家制度和社会治理措施的主要发展线索,同时能够简单了解欧美国家在制度建设和社会治理方面的重要成就及其历史渊源,并且初步掌握当代中国国家制度和社会治理措施的由来和概况。”[2]其以专题的方式呈现,所涉及的时间更长、知识面更广,对学生学完本模块提出了更高的学业要求。所以在本模块的教学中,教师不能只对重要史事进行简单讲述,而应“要把学生的成功放在更长的时间轴上来考量,工作重心要从‘学科教学转向‘课程育人”[3],立足课程视角,聚焦学科核心素养,重新整合与优化教学内容。

《货币的使用和世界货币体系的形成》是第五单元第一课的内容,高二学生对此有一定的知识基础,在初高中历史教材中都有涉及过商业的发展与货币的使用,而货币的使用又与生活的联系密切相关,学生对此熟悉又有兴趣。但涉及货币制度的深层内容学生却知之甚少,缺乏思维的深度和分析问题的能力。教师用书指出了本课的立意:“了解从古至今中国货币的演进历程和世界货币体系的形成,特别是通过了解人民币的历史和作用,理解货币、金融在社会发展和经济生活中的重要作用,理解人民币所发挥的作用。”[4]

结合教科书和教师用书,笔者将这一课分成两课时完成,第一课时所涉及的史实范围是中国货币发展的进程,关键问题有两个:一是中国古代货币演进的趋势,二是人民币发行情况及其背景和作用。在了解学生既有历史知识和历史观念的基础上进行教学设计,放手发动学生,不对历史知识进行简单重复,而是挖掘货币背后的故事,激发学生学习的兴趣,打造有温度的历史课堂,进而提升学生的历史思维。基于此,本课设定教学目标为:通过回顾旧知、查阅资料,了解中国历史上货币发行和使用情况;在特定的时空背景下,阐述货币演进的特点和发行的意义;能够结合图文材料,学会从多个角度看待历史问题,最终理解货币制度是国家经济治理的重要手段,货币政策与治理能力不仅关系社会经济的发展,也是维系国家政权与社会稳定的重要支柱。

二、聚焦“两度”课堂的具体策略

基于课程视角的宏觀立意,笔者对本课的教学内容进行重构,将货币的“温度”设为本课的主题。学生通过自主学习,制作中国历史上货币演进的时间坐标轴,知道从古至今中国货币的演进历史;通过三个教学环节:“货币—规律”、“货币—故事”和“货币—力量”,创设历史情境,带领学生走进货币背后的故事,通过感知货币背后的温度掌握规律、了解背景、理解作用,进而形成“自主学习——课堂探究——课后延伸”的教学模式,培养学生历史思维与分析方法的能力,构建有温度又有深度的历史课堂。

1.巧用图片材料,探究深层信息

“历史是过去的事情,学生要了解和认识历史,需要了解、感受、体会历史的真实境况和当时人们所面临的实际问题,进而才能去理解历史和解释历史。”[5]运用历史图片进行教学是一线教师常用的教学手段,历史图片蕴含着丰富的历史信息,通过充分挖掘提取图片中的历史信息,一方面可以增加课堂的趣味性,引发学生学习的兴趣;另外一方面,引导学生从不同的角度观察、分析与思考,从整体、细节等方位观察图片材料,层层挖掘其中隐藏的信息,不断地接近历史的真相。

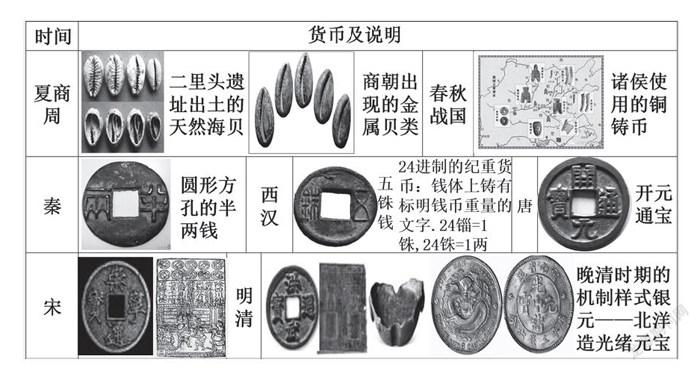

中国货币发展史上,有大量的货币图片材料,笔者在“货币—规律”这一环节的教学中,将中国古代有代表性的钱币图片(含晚清时期)进行整理,如下图所示,设置第一个学习任务——以中国古代货币为例,探寻货币演进背后的规律。

首先,引导学生从整体上观察图片并获取有效信息。基于课前自主学习,大部分学生都清楚这是中国历朝历代比较有代表性的钱币。笔者提醒学生注意,我们学习历史不仅仅是了解历史的表面,而应进一步挖掘历史图片背后的信息,并请学生依据图文材料,从整体上概括中国古代货币演进的历程和趋势。

其次,对图片进行局部观察。例如唐朝的钱币——开元通宝,设置疑问,此钱币的读法是“开元通宝”还是“开通元宝”?并出示以下材料:

材料:由于它不是年号钱,所以有人读作开通元宝……开通二字没有什么意义,开元二字有很大的政治意义。乾封二年(公元667年)的《用旧钱诏》中提到“开元泉货”。朝代的创建人主观上总是希望能开辟一个新纪元,甚至要人民相信:以前的都不算,或都是坏的,只有这一朝代才是好的……通宝是通行宝货的意思……而元宝毫无意义。

——摘编自彭信威《中国货币史》

通过对图片的观察和材料的解读,学生明了两种读法都可以,但“开元通宝”的读法更有意义,唐代将货币视为通行的宝货,意味着对货币作用有更一步的认识,也反映出唐朝商品经济的发展。进一步增强学生的观察能力和历史思维能力,进一步提升历史素养。

2.讲好历史故事,构建“温度”课堂

黄牧航教授曾指出:“无论在考试中还是在教学中,无论依靠教材还是依靠课外的史料,历史知识都是通过情境创设的方式来呈现的。”[6]情境是高考能力考查的重要载体,运用新材料的情境命题更是高考命题的趋势所向。如何避免“考的没教,教的不考”,在教学中应精选新材料,创设新情境,让学生能有一种沉浸式学习状态,以落实核心素养,推动育人方式的变革。借用历史故事,带领学生重回历史现场,触摸历史背后的温度,优化高中历史教学,让高中历史课堂更加立体、形象与生动。B6F14D34-A6C7-42F4-A328-A0E8AA487800

本课重点是“人民币的发行及其作用”,笔者通过查阅材料,发现每套人民币正面的图案设计都有深刻含义,背后隐藏许多故事。所以笔者在第二个教学环节“货币—故事”中设置了第二个任务——归纳整理五套人民币开始发行的时间和类别,以第二套人民币为例,探寻货币背后的故事。

材料一:第二套人民币背后故事的简述

《民用轮船》:它是1949年9月19日在香港启航后宣布起义、最后成功抵达中共解放区大连港的“海辽”号轮。据称继“海辽”号之后,中央航空和中国航空公司的12 架飞机、国民党招商局香港船务局的13艘海轮也相继起义。

——摘编自李公明《人民币图案设计与“新中国叙事”的构建——以周令钊参与第二套人民币图案设计为视角》

《民族大团结》:汉族和各少数民族人民聚集在一起,脸上洋溢着灿烂的笑容,高举“中华人民共和国万岁”、“中国各民族大团结万岁”的旗帜……汉族和少数民族人民获得一种共同的政治身份确认,使其将个人和集体、各民族与整个中华民族联系起来。

《工农像》:一个劳动妇女头裹毛巾,手抱麦穗,她略显期盼的目光在满怀憧憬地眺望远方,她是新中国的政权基石——农民阶级的代表。在她身旁有一位工人老大哥坚毅地为她指示着方向——这象征着工人阶级的领导,他们肩并肩地站在一起,这体现出他们结成了工农联盟,有着共同的奋斗目标。

——摘编自余耀显《图像的故事——作为政治符号的新中国初期人民币(1949—1956)》

材料二:第二套人民币在全国的发行彻底肃清了通货膨胀的痕迹,健全和巩固了我国的货币制度,便利交易核算,方便了群众,得到了人民群众的欢迎。实践证明,第二套人民币成为我国第一套完整、精致的货币,对健全我国货币制度,促进新中国初期的经济建设和保持币值稳定发挥了重要作用。

——摘自吴萍《新中国的第二套人民币》

设问:

(1)提取材料一、材料二的历史信息,结合历史图像和历史故事,对第二套人民币发行的社会背景进行合理的历史解释。

(2)结合以上材料分析第二套人民币的发行在当时发挥的作用。

运用新材料、创设新情境,立足于学生的生活与情感体验,基于故事设计问题,触及货币的温度后,学生也能更好地理解第二套人民币实行的社会背景,在深入历史、融入历史、体验历史、感受历史的同时,锻炼历史思维,以至在遇到类似的情境时能全面观察,结合时代背景思考问题。

三、基于素养落地的教学反思

无论哪种教学模式、教学方法的探索,最终目的都是落实核心素养、推动育人方式的变革、实现立德树人的目标。我们希望在高中课堂上看到的不是教学生记忆、背诵历史知识和历史发展规律,也不是教授各种类型题目的各种技巧,“而是要在解决学习问题的过程中理解历史,在说明自己对学习问题的看法中解释历史。”[7]

在整个新课程改革的过程中,我们需要转变教学理念,充分认识到学生作为学习主体的能动性,在已有基础上进行自主学习探究,在学习过程中掌握历史规律、拓展历史思维,形成自己的历史认识与理解,在面对新的问题时能得心应手的予以解决。教师应对单元或主题模式的教学内容进行整体建构,形成更适合学生实际情况的教学设计。围绕核心问题创设历史情境,以问题为引领,开展以学生为中心的自主探究活动,再通过问题的思考和解决帮助学生构建知识联系,促进深度学习。

【注释】

[1][2][5][7] 教育部:《普通高中歷史课程标准(2020年修订版)》,北京:人民教育出版社,2020年,第8、26、51、51页。

[3] 刘月霞、郭华:《深度学习:走向核心素养》,北京:教育科学出版社,2018年,第83页。

[4] 人民教育出版社课程教材研究所历史课程教材研究开发中心:《普通高中教科书教师用书·历史·选择性必修1:国家制度与社会治理》,北京:人民教育出版社,2019年,第212页。

[6] 黄牧航:《以高考评价改革推动育人方式变革———历史学科的视角》,《教育研究与评论(中学教育教学版)》2021年第8期,第36页。B6F14D34-A6C7-42F4-A328-A0E8AA487800