敦煌第302窟佛座方格纹图饰的表里漫谈

韩天腾

摘要:把敦煌第302窟北壁中央说法图里的须弥座束腰的方格图案与同类纹饰作比较,可发现结构的丰富变化是方格纹成为装饰大类的主因。此方格结构也运用于汉代方砖、墓室及敦煌洞窟形制、藻井图饰等象征空间,反映此平面图案有象征天国空间的表里文化之意。

关键词:回格四线图;四神砖;墓室;洞窟

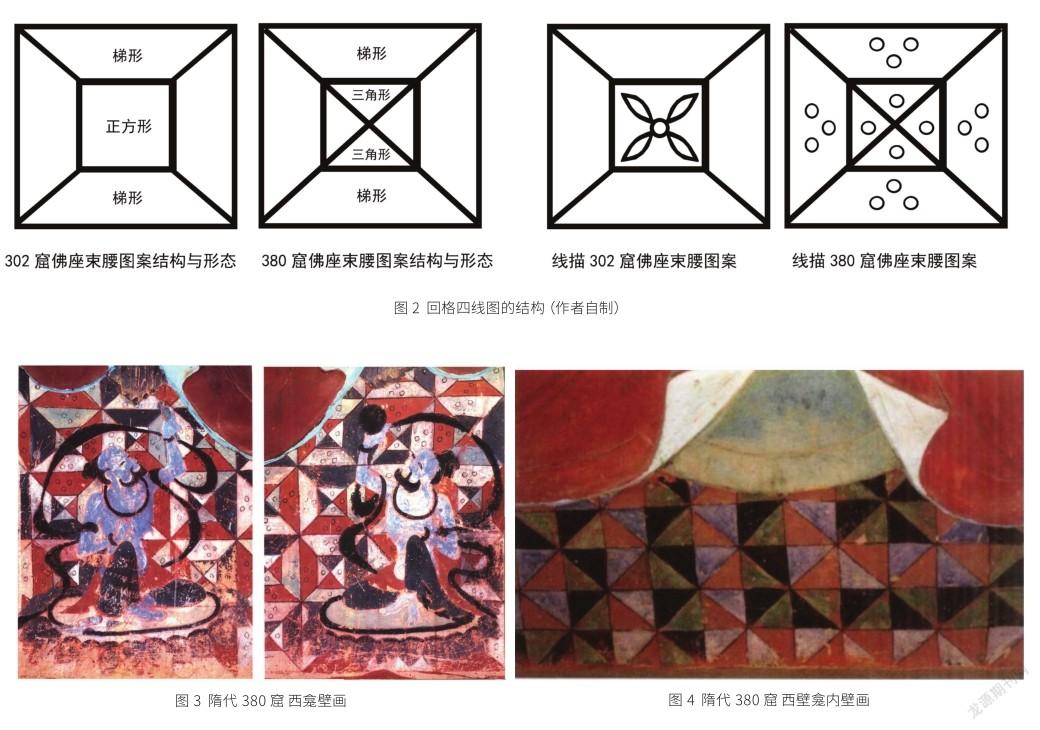

开凿于开皇四年(584年)的隋朝302窟北壁中央彩绘一说法图(图1),中心的主尊结跏趺坐,两侧站胁侍菩萨,脚踩覆莲,背景为娑罗双树与缤纷落花。主尊坐具为“工”字形的高台大座,中间束腰装饰为四个方格纹二方连续图案,方格特征为两“口”形方格同心平行层叠,大、小“口”之间有四斜线连接四角,小“口”方格内勾四叶花,指向四角,整体涂饰土红、天蓝、黑色及浅蓝绿,无规律。综观敦煌壁画里的佛座图案,该式样少见,仅302窟佛座束腰及盛唐23窟南壁的塔殿御路踏跺的陛石图案可见,相似的则有隋代380窟、412窟。本文以回格四线图暂指302窟佛座图(图2)。图案在藻饰祈愿祝福、吉祥长生、富贵安康的儒家文化等思想的同时,或有其特定的时代意义,本文针对后者而溯源其装饰语境及其背后蕴含的文化意义。

一、归属探讨

在敦煌图案类别中,方格纹与三角纹、菱格纹、回纹、方胜纹、方璧纹、龟甲纹等构成几何类装饰图案,与中西合璧的自然形态类图案相得益彰,分布于建筑、服饰、佛具器物、一般装饰[1]等四大类艺术装饰中,打造琳琅满目的七彩敦煌。关于方格纹,关友惠在《敦煌莫高窟早期图案纹饰》一文中讲到莫高窟早期诸窟中的几何纹有四式六种,第一式即方格纹,用数条垂直线与平行线相交,组成网状方格,格内或以两色交错填色,或以三色相间填色[2],回格四线图有数条垂直线与平行线相交而成,符合以上特征,归属方格纹无疑。通过格内填色的方位不同及数的变化,又可产生多种不同的形式[2],可见方格纹是众多几何图案的母体,故关友惠先生把其列为“几何纹里四式六种”之首。

关于方格纹,乌密风学者曾说它由数条平行线与直线相交,以黑、白、灰相间隔平涂而成,纹样简单大方,很多纹样如菱格纹、三角纹、回纹及方胜纹都是在方格纹的基础上发展起来的[3]。同时,段文杰先生曾把菱格纹、方格纹、垂角纹、圆环连珠纹等称为“规矩纹”[4],由此,把回格四线图归类为“规矩纹”也是可行的。与此相似的是回纹,其有曲水万字、四底斗、双钥匙头、丁字、单钥匙头、工字、天字及香印式样[5]特征,为方格内多横竖水平线交叉组织而成,而方格纹多以对称、对角交叉连接为主,故方格纹虽似回纹,但非回纹之属。

二、图饰之表

(一)相似座饰

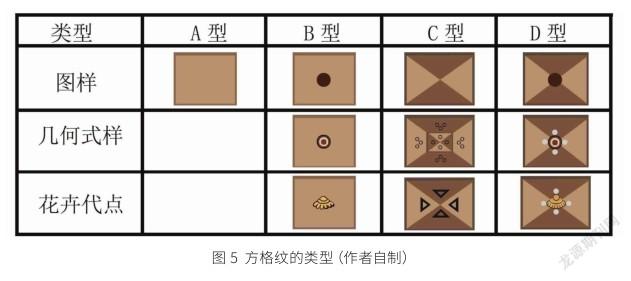

与回格四线图最接近的是隋唐第380窟西龛壁画中的佛座,座上装饰着红、绿、蓝、白色相间组合成的三角形—方形图案,三角形—方形图案各装饰不同数量的小圆圈,前面叠画婆蔽仙和鹿头梵志(图3)。段文杰先生称该图案颇为少见[6]。关友惠在《敦煌装饰图案》一书中也列举了380窟西龛壁画的佛座图案。关先生分析其結构是“米”字格,把方块等分为八个三角形,并分析这种几何纹仿自犍陀罗雕刻,其构架为“回”字形四方连续,“回”字形方格内交叉画对角线。四色相间涂饰,由于布色方位随意,未能形成有序的节奏(图4)[1]。两者所论对象一致而附图有差别,前者的图案结构最接近回格四线图,暂不赘述。又隋代,第412窟的释迦佛彩塑,可见其“T”形佛座上漫漶不清的白色三角纹饰,构架应为方块纹样发展而来,三者都以方格为构架,按隋代国祚三十七年计算,造窟时间间隔不长,可见在隋代或唐初,此图是座饰的风景线,隋380窟、412窟都出现此类图案,可见该图案在隋朝的影响之深。

(二)遍饰的形式

方格纹在敦煌经历了由简约到复杂的演变过程。早期受西域的影响,北朝的图案菱格纹多而方格纹少,此时的方格纹多为单色涂敷而相错排列的方块纹,素面方格居多。隋代开始与西域贸易、互市、交流,其结果是外来纹样,如连珠纹,介入敦煌艺术,新的纹样使佛座的方格式样变得华丽,并在唐代达到高峰。从唐代经变画可知,净土信仰使得壁画上出现了“极乐世界”,其殿堂楼阁之基、平台水榭之界及歌舞露台的宝砖无不装饰着形式各异的方格纹。初唐、盛唐、中唐三个阶段,唐代的方格装饰有增无减。图案的演变更替正如段文杰先生所说,早期(北朝)的火焰纹、忍冬纹、神怪纹、鸟兽组合纹、动植物组合纹等均已随着时代的前进而消失。代之而起的是“丝路”沿线的植物纹,如莲花、葡萄、石榴及臆造的百花卷草、宝相花和团花等;规矩纹,如菱格纹、方格纹、垂角纹、圆环连珠纹等[4],可见包括回格四线图在内的方格纹在唐代图案的装饰比重。

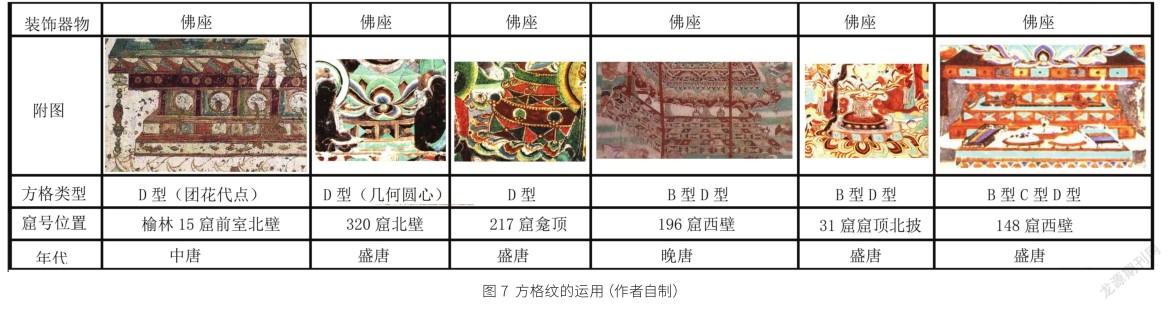

从唐代壁画可知,在外形都为正方或长方形的方框里,用点、线、面等元素遵循“米”字对称结构进行虚实有无、具象抽象的加减创作,构成了唐代方格纹品类丰富、形式多样的视觉盛宴。式样丰富、品类不一的方格内或素饰,或中心置几何圆点,或交叉成三角纹,或横竖中轴等分方格,根据构成形态可分四种:A型为素面方格,B型为素格中心置圆点,C型为方格对角交叉呈四个三角形,D型则是在C型的交叉点置圆点(图5),盛唐华丽繁缛的装饰又衍生出丰富的式样,如以自然团花代替几何圆点,或以数环同心圆代替圆点,或在圆点或团花四个方向饰小白点构成一圆四点、一花四点,构成团花代圆、小花代点、点花组合及晚唐三角代点的形式不一而足。同时,依据装饰对象的方圆曲直,纹饰呈现为环状或条状不等。其周边窟室,如佛座、藻井、建筑、龛楣、华盖、服饰、头光、背光、台基、砌岸、台阶、毯穗、宝冠、华盖、头光、象络、项饰等皆可见(图6),可以说风格纹的视觉美无处不在。

唐代众多佛座都装饰有方格纹,如榆林15窟前室北壁的北方天王,其宝座上沿为B型图案,同款式样在320窟北壁大势至菩萨的圆台佛座、217窟龛顶释迦北侧一菩萨的高台佛座可见。从佛座的上下枋、束腰及枭混装饰不同的方格纹样可知,唐代佛座图案追求方格纹样的混合使用,甚至在叠涩的正侧面都饰以不同方格纹,前者如31窟窟顶北披的文殊与普贤宝座,其上可见B、C型图案混合装饰。后者如晚唐196窟西壁,劳度叉所坐的三叠涩高坛大座装饰有D、B型图案,三叠涩座基正面包砌方格团花琉璃砖,侧面包砌方格三角纹,三角纹交叉中心置一团花四白点图案,正、侧两面均作二方连续,上下延展,层层叠叠,杂色相间,绚丽灿烂。方格纹根据佛座或建筑形态的转折而俯仰向背,呈现华丽繁缛之形式,是唐代琉璃转、宝相团花附会方格纹的体现(图7)。

三、图饰之内

方格纹经历了简约到复杂的演变过程,与三角纹、漩涡纹、绳纹、网纹等几何图案一起最早出现于新石器时代的陶土器物装饰上,历经夏、商、周、秦器物的审美发展并在汉代成为“天圆地方”的符号构件,方格因此具有象征大地的语义。

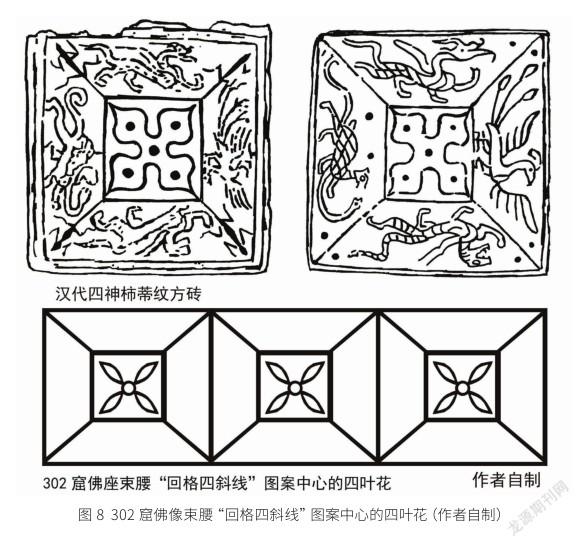

回溯回格四线图,发现汉代墓室四神柿蒂纹方砖与此相似,四神方砖的出现并非偶然。西汉末年,儒家的经学、道家的易学及阴阳五行思想已经形成完整的社会思想体系。东汉时期,阴阳术数与谶纬思想继续盛行,并形成了道家宗教体系。同时,两汉“以孝取士”的仕制,汉晋的“灵魂不灭”及“事死如事生”的观念导致汉晋重视墓葬,墓室成为生人祈愿祖先灵魂通往神界或仙界的空间媒介,使得这种空间成为“象天法地”“天人合一”观念的集中体现,其影响了墓室、车舆、伞盖、方砖、占栻、明器、祭奠器、动物俑类、陶器、漆具、庖厨、车马器等器物设计,其中,不管是平面的四神柿蒂纹方砖,还是象征宇宙空间的墓室、墓志等,它们在效法“象天法地”的精神上形成了独特的造型语言。它们的结构空间式样与回格四线图无异,差异在于一者立体、一者平面而已。

汉代方砖有四神柿蒂纹、米字纹、绳纹、回纹与穿璧四神纹、云气纹等模印图案,与302窟回格四线图有相似之处的是四神柿蒂纹方砖,其图案骨骼也是回格四连线,不同之处在于四神砖的小格里刻画四叶柿蒂纹,格外绘象征东、西、南、北四方位的青龙、白虎、朱雀、玄武。302窟佛座图案则画四叶花,外围无四神兽,相同之处在于两者的四叶花尖都指向四角。朱存明认为柿蒂纹的四个蒂,显然象征大地的四等分或四个方向[8],象征天地之“四维”,以“四维”为四纲外延的八纮、十二干支、二十八宿构成汉代阴阳五行的宇宙图式(图8)。

1975年,下河清小淌沟墓群出土了回形四斜线的汉砖,砖呈方形,边长35厘米,厚5厘米。砖面中心双棱边正方形框内站一狩猎者,头戴竖尖顶圆帽,左手握刀上举,四个等腰梯形区域内分别饰有猪、牛、羊、鹿四种动物的图像[9]。此汉砖以狩猎的动物替代四神兽的位置,以人物代替中心的柿蒂纹,反映了四面八方狩猎都能满载而归的富饶追求,即该图案适用于祈福求瑞的构图,由此可以确定302窟的“回格四斜线”当为吉祥类图案构图之一。

汉墓顶有平顶、两面坡顶、四面坡顶、券顶、穹隆顶、疊涩式顶等形式,四面坡顶即覆斗顶。从洛阳涧西周山的空心砖墓可知,西汉早期墓顶延续的是战国时期的平顶土洞墓,汉墓中期已经开始出现弧顶,如洛阳烧沟汉墓,并在西汉晚期出现模仿券顶筑成梯形墓室顶的空心砖墓,梯形墓室顶即覆斗顶,与墓志一样,也是回格四线图空间结构,象征宇宙天国。

在汉代,墓室梯形斜坡的壁画顶是作为天穹来看待的,如西汉中晚期的卜千秋墓,壁画绘于平脊斜坡顶部和前后山墙上部,主题为升仙和辟邪;又西汉中晚期洛阳烧沟墓东61号,墓顶的画面主题由升仙变为日月星辰,升仙辟邪题材更加突出[9]。这些幻想升天思想的图像再现,不是绘于覆斗形斜壁上,就是绘于穹窿顶上,如洛阳北郊石油站壁画墓墓葬形制与宜阳尹屯壁画墓相似,同为穹窿顶,多耳室小砖墓。墓顶分成四等份,分别绘有乘车驾龙、乘车驾鹿、伏羲擎日、女娲擎月图[9]。这种本土汉文化图案延续至佛教在河西流行时的酒泉丁家闸五号墓,前室的壁画上层表现的是日、月、龙、龟等天瑞,西王母、东王公、三青鸟、昆仑山、若木、羽人等神瑞。西安交通大学西汉壁画墓,亦在墓室的穹顶绘天象图,这些幻想升天思想图像再现的位置,不是在回格四线图结构的覆斗斜坡,就是在半圆形天穹上,可见此结构象征宇宙之含义。正如学者沈伟棠在《图像的两端—汪小洋教授<汉墓壁画的宗教思想与图像表现>述评》一文中提到的“汉代绘画所取得的艺术成就并不仅仅是围绕着艺术审美主题,更多是围绕着人生终极目标的思考而产生,也就是说汉代绘画的艺术成就是在宗教美术的领域产生的,是与宗教行为相关的艺术成就”[10]。

敦煌石窟有中心柱窟、覆斗顶窟两类,敦煌覆斗顶洞窟始于西魏249、285窟,并在隋唐成为主流窟形。覆斗窟的平面正投影结构也为回格四线图,与汉墓顶壁画神怪象征天国一样,敦煌石窟也一样。姜伯勤先生在研究敦煌285 窟时指出,在窟顶四披则是天顶与东、西、南、北四方天的结构[11]。这说明早期敦煌的覆斗窟是汉文化在河西的延续,及至隋唐成为主流形制。

覆斗窟在敦煌历时久远,内中的图案风格、绘画内容也因信仰、宗派主题的不同而演化出丰富多彩的式样,但回格四线图的覆斗结构不变,变化的是因朝代风格而异的条状图案,如敦煌西魏285窟为饕餮垂饰纹;隋代连珠纹,在隋代403窟、314窟、313窟、311窟、394窟、379窟皆有反映,这有力凸显了回格四线图的天国结构,并延续至之后的唐朝,如初唐的203窟、322窟、373窟、386窟等都出现了此类结构。盛唐开始,流行团花与半花图案的条形装饰,但连珠纹依然在用,并持续到西夏时期,如330窟、310窟顶。不管是条状的白珠纹还是条状的团花纹、卷草纹,其重在表现覆斗空间象征的辉煌天国。关友惠先生说过:“中心方井由大变小,向上深凸。方井四周边饰层次多,由外向内次第递减,由宽而窄,与覆斗窟顶形体非常契合协调,仰望藻井,颇有深远之感。”[12]

汉墓与敦煌洞窟形制都用到了回格四线图结构,两者的关系正如史苇湘先生所说,“四世纪前后的敦煌,完整地保存着汉晋文化和固有迷信……嘉峪关、丁家闸一类墓画,应该是莫高窟北朝艺术的依据”。[13]即汉墓与敦煌的回格四线图具有本土文化的图式表征,故嘉峪关墓砖画、敦煌十六国时期的墓砖画以及酒泉丁家闸西凉墓画,开阔了我们的视野,增强了对地方传统艺术的认识能力,打破了一切都要從犍陀罗中找根源的迷信[13]。回格四线图言外之意正在于此,即隋唐佛座的图案有本土汉文化的因素在内。

基金项目

福建省社科规划项目资助阶段性研究成果“犍陀罗与敦煌的佛座图像史研究”(项目编号:FJ2019B112)。

参考文献

[1]关友惠.敦煌装饰图案[M].上海:华东师范大学出版社,2017:145.

[2]关友惠.敦煌莫高窟早期图案纹饰[J].敦煌学辑刊,1980(00):101-107,125-126.

[3]乌密风.敦煌图案的组织结构与纹样[J].美苑,1983(3):8-13,27.

[4]段文杰.中国敦煌壁画全集5:敦煌初唐[M].天津:天津人民美术出版社,2006:111.

[5](宋)李诫,营造法式[M].方木鱼,译注.重庆:重庆出版社,2018:324-327.

[6]段文杰.中国敦煌壁画全集4:敦煌隋[M].天津:天津人民美术出版社,1991:81.

[7]朱存明.汉画像的象征世界[M].北京:人民文学出版社,2005:240.

[8]酒泉日报.区域访古:酒泉出土模印铺地方砖鉴览[N].酒泉日报,2013-12-03(15).

[9]刘海旺.河南秦汉考古发现与研究概要[J].华夏考古,2012(2):89-107,161-162.

[10]汪小洋.汉墓壁画的宗教信仰与图像表现[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[11]姜伯勤.敦煌艺术宗教与礼乐文明:敦煌心史散论[M].北京:中国社会科学出版社,1996:55-69.

[12]关友惠.敦煌石窟全集·图案卷(下)[M].香港:商务印书馆(香港)有限公司,2003:45.

[13]史苇湘.敦煌佛教艺术产生的历史依据[J].敦煌研究,1982(1):129-151,203-205.