基于科学思维培养的中考试题教学策略

陈智泉

当前的物理习题讲评课中,普遍存在学生刷题、教师刷解,讲解大量习题,追求数量而非质量的现象,究其原因,是师生寄望于大量训练而在短时间内提高学生分数的心态导致的。这种方式不利于学生在课堂上的学习积极性和思维参与度,效率十分低下。而基于科学思维的习题教学主要依据模型建构、科学推理、科学论证与质疑创新四个环节开展活动,对一类题目从深度和广度两个方面挖掘,在课堂上进行细致讲评和交流互动。在建构知识的同时,促进学生思维能力的提升,发展物理核心素养,从根本上提高解题能力。

在“中国学生发展核心素养”框架下,《普通高中物理课程标准(2017年版)》将物理学科核心素养凝练为物理观念、科学思维、科学探究和科学态度与责任四个方面。其中,科学思维从物理学的角度概括了人们认识世界的过程,把观察到的物理现象、物理事实在大脑形成清晰的物理图象,经去粗取精,把感性认识上升为理性认识。科学思维包括了模型建构、科学推理、科学论证和质疑创新四点要素,对应的评价方式属于“布卢姆教育目标分类学”中的高阶水平。

试题评价机制是现阶段最重要的评价方式,初中学业水平考试(简称“中考”)是评价初中学生是否达到初中学业水平的考试,是高中录取新生的重要依据。近年来,广东省的中考物理试题侧重考查学生的分析、推理、论证能力,其实质就是考查学生的科学思维素养。通过中考试题的教学,可以促进学生科学思维的发展,形成物理学科核心素养。教师在进行中考试题教学时,须以培养学生科学思维为中心,引导学生积极思考、碰撞思维、交流讨论,营造深度学习的思维性课堂。本文以2021年广东省初中学业水平考试物理卷第7题为例,探究基于科学思维培养的中考试题教学策略。

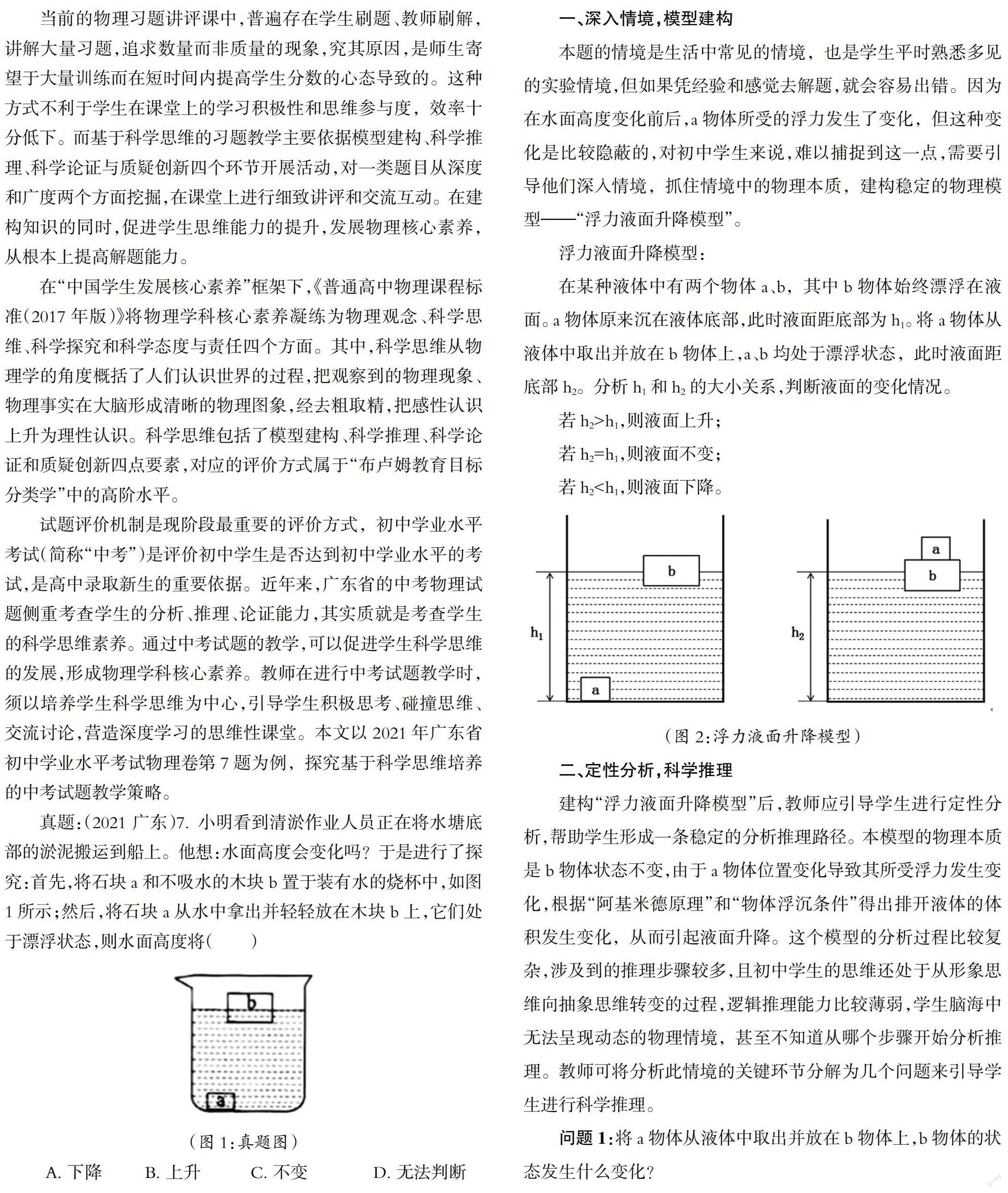

真题:(2021 广东)7.小明看到清淤作业人员正在将水塘底部的淤泥搬运到船上。他想:水面高度会变化吗?于是进行了探究:首先,将石块a和不吸水的木块b置于装有水的烧杯中,如图1所示;然后,将石块a从水中拿出并轻轻放在木块b上,它们处于漂浮状态,则水面高度将()

一、深入情境,模型建构

本题的情境是生活中常见的情境,也是学生平时熟悉多见的实验情境,但如果凭经验和感觉去解题,就会容易出错。因为在水面高度变化前后,a物体所受的浮力发生了变化,但这种变化是比较隐蔽的,对初中学生来说,难以捕捉到这一点,需要引导他们深入情境,抓住情境中的物理本质,建构稳定的物理模型——“浮力液面升降模型”。

浮力液面升降模型:

在某种液体中有两个物体a、b,其中b物体始终漂浮在液面。a物体原来沉在液体底部,此时液面距底部为h1。将a物体从液体中取出并放在b物体上,a、b均处于漂浮状态,此时液面距底部h2。分析h1和h2的大小关系,判断液面的变化情况。

若h2>h1,则液面上升;

若h2=h1,则液面不变;

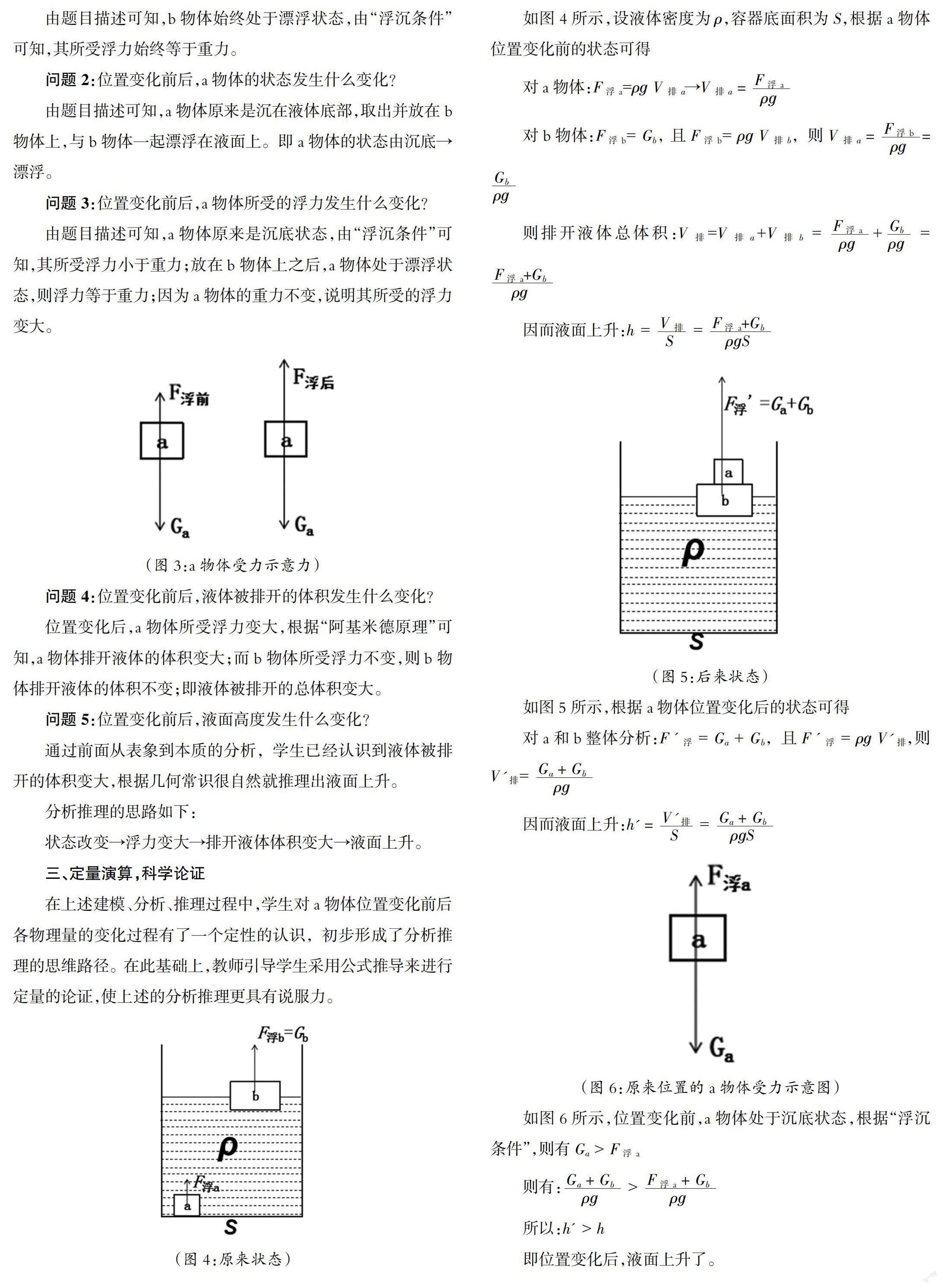

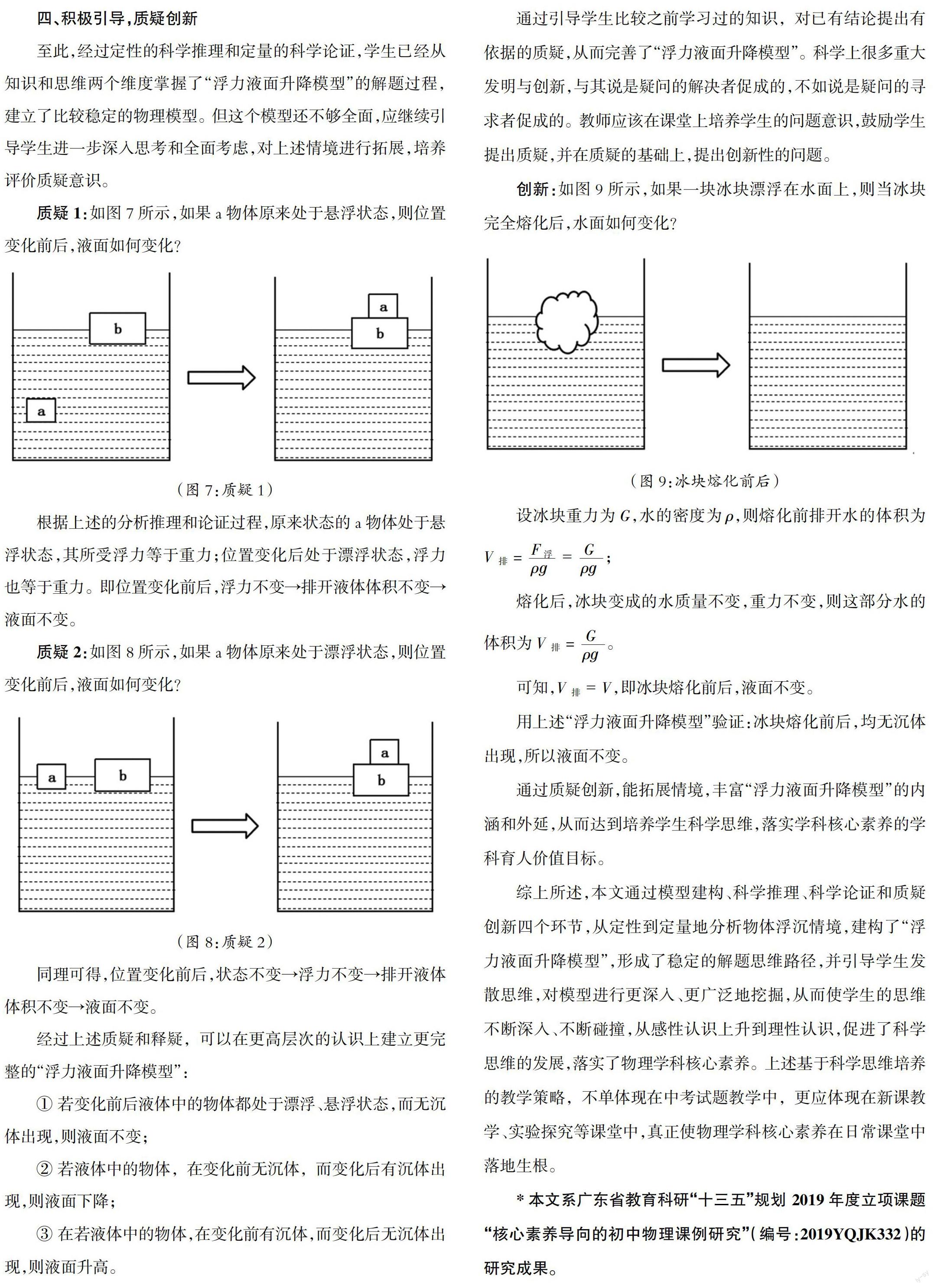

若h2 二、定性分析,科学推理 建构“浮力液面升降模型”后,教师应引导学生进行定性分析,帮助学生形成一条稳定的分析推理路径。本模型的物理本质是b物体状态不变,由于a物体位置变化导致其所受浮力发生变化,根据“阿基米德原理”和“物体浮沉条件”得出排开液体的体积发生变化,从而引起液面升降。这个模型的分析过程比较复杂,涉及到的推理步骤较多,且初中学生的思维还处于从形象思维向抽象思维转变的过程,逻辑推理能力比较薄弱,学生脑海中无法呈现动态的物理情境,甚至不知道从哪个步骤开始分析推理。教师可将分析此情境的关键环节分解为几个问题来引导学生进行科学推理。 问题1:将a物体从液体中取出并放在b物体上,b物体的状态发生什么变化? 由题目描述可知,b物体始终处于漂浮状态,由“浮沉条件”可知,其所受浮力始终等于重力。 问题2:位置变化前后,a物体的状态发生什么变化? 由题目描述可知,a物体原来是沉在液体底部,取出并放在b物体上,与b物体一起漂浮在液面上。即a物体的状态由沉底→漂浮。 问题3:位置变化前后,a物体所受的浮力發生什么变化? 由题目描述可知,a物体原来是沉底状态,由“浮沉条件”可知,其所受浮力小于重力;放在b物体上之后,a物体处于漂浮状态,则浮力等于重力;因为a物体的重力不变,说明其所受的浮力变大。 问题4:位置变化前后,液体被排开的体积发生什么变化? 位置变化后,a物体所受浮力变大,根据“阿基米德原理”可知,a物体排开液体的体积变大;而b物体所受浮力不变,则b物体排开液体的体积不变;即液体被排开的总体积变大。 问题5:位置变化前后,液面高度发生什么变化? 通过前面从表象到本质的分析,学生已经认识到液体被排开的体积变大,根据几何常识很自然就推理出液面上升。 分析推理的思路如下: 状态改变→浮力变大→排开液体体积变大→液面上升。 三、定量演算,科学论证 在上述建模、分析、推理过程中,学生对a物体位置变化前后各物理量的变化过程有了一个定性的认识,初步形成了分析推理的思维路径。在此基础上,教师引导学生采用公式推导来进行定量的论证,使上述的分析推理更具有说服力。 如图4所示,设液体密度为ρ,容器底面积为S,根据a物体位置变化前的状态可得 对a物体:F浮a=ρg V排a→V排a = 对b物体:F浮b= Gb, 且F浮b= ρg V排b,则V排a = = 则排开液体总体积:V排=V排a+V排b = + = 因而液面上升:h = = 如图5所示,根据a物体位置变化后的状态可得 对a和b整体分析:F '浮 = Ga + Gb,且F '浮 = ρg V'排,则V'排= 因而液面上升:h' = = 如图6所示,位置变化前,a物体处于沉底状态,根据“浮沉条件”,则有Ga > F浮a 则有: > 所以:h' > h 即位置变化后,液面上升了。 四、积极引导,质疑创新 至此,经过定性的科学推理和定量的科学论证,学生已经从知识和思维两个维度掌握了“浮力液面升降模型”的解题过程,建立了比较稳定的物理模型。但这个模型还不够全面,应继续引导学生进一步深入思考和全面考虑,对上述情境进行拓展,培养评价质疑意识。 质疑1:如图7所示,如果a物体原来处于悬浮状态,则位置变化前后,液面如何变化? 根据上述的分析推理和论证过程,原来状态的a物体处于悬浮状态,其所受浮力等于重力;位置变化后处于漂浮状态,浮力也等于重力。即位置变化前后,浮力不变→排开液体体积不变→液面不变。 质疑2:如图8所示,如果a物体原来处于漂浮状态,则位置变化前后,液面如何变化? 同理可得,位置变化前后,状态不变→浮力不变→排开液体体积不变→液面不变。 经过上述质疑和释疑,可以在更高层次的认识上建立更完整的“浮力液面升降模型”: ① 若变化前后液体中的物体都处于漂浮、悬浮状态,而无沉体出现,则液面不变; ② 若液体中的物体,在变化前无沉体,而变化后有沉体出现,则液面下降; ③ 在若液体中的物体,在变化前有沉体,而变化后无沉体出现,则液面升高。 通过引导学生比较之前学习过的知识,对已有结论提出有依据的质疑,从而完善了“浮力液面升降模型”。科学上很多重大发明与创新,与其说是疑问的解决者促成的,不如说是疑问的寻求者促成的。教师应该在课堂上培养学生的问题意识,鼓励学生提出质疑,并在质疑的基础上,提出创新性的问题。 创新:如图9所示,如果一块冰块漂浮在水面上,则当冰块完全熔化后,水面如何变化? 设冰块重力为G,水的密度为ρ,则熔化前排开水的体积为V排 = = ; 熔化后,冰块变成的水质量不变,重力不变,则这部分水的体积为V排 = 。 可知,V排 = V,即冰块熔化前后,液面不变。 用上述“浮力液面升降模型”验证:冰块熔化前后,均无沉体出现,所以液面不变。 通过质疑创新,能拓展情境,丰富“浮力液面升降模型”的内涵和外延,从而达到培养学生科学思维,落实学科核心素养的学科育人价值目标。 综上所述,本文通过模型建构、科学推理、科学论证和质疑创新四个环节,从定性到定量地分析物体浮沉情境,建构了“浮力液面升降模型”,形成了稳定的解题思维路径,并引导学生发散思维,对模型进行更深入、更广泛地挖掘,從而使学生的思维不断深入、不断碰撞,从感性认识上升到理性认识,促进了科学思维的发展,落实了物理学科核心素养。上述基于科学思维培养的教学策略,不单体现在中考试题教学中,更应体现在新课教学、实验探究等课堂中,真正使物理学科核心素养在日常课堂中落地生根。 *本文系广东省教育科研“十三五”规划 2019年度立项课题“核心素养导向的初中物理课例研究”(编号:2019YQJK332)的研究成果。