学书自叙

人生原来就变幻莫测,当一个人选择了艺术,而艺术又选择了你,这样你的人生道路就更加扑朔迷离,因为这条路是艺术之路,每个人都不一样,需要自己充满勇气,不畏艰辛,不断跋涉,才有可能走到底。

每个人来到这个世界,都有自己的目标和使命,我的使命就是写好书法。虽然童年在私塾也拿毛笔写过大仿,但走上书法道路应该是1961年考取南京师范学院美术系。当时有书法课,沈子善教授为主讲老师,尉天池老师为助教,具体执行教学。我担任书法课代表,因此觉得自己应该比别人更努力些。特别是1962年,我的一幅小篆作品参加了江苏省书法篆刻研究会主办的江苏省第二届书法印章展览。这次展览书法有林散之、高二适、胡小石、萧娴、沈子善、尉天池等人的作品,篆刻有傅抱石、罗尗子、谈月色的作品,当时我是年龄最小的作者。如果以这个时间来算,至今恰好60年一甲子的光阴。第二年又参加了江苏省第三届书法印章展览,我就这样走上了书法艺术的道路。我的幸运在于,20世纪60年代成为林散之先生的学生,他对我厚爱有加,影响至深。1979年,我考取浙江美术学院首届书法研究生,又成了陆维钊、沙孟海、诸乐三的学生,这样的师承也是绝对唯一的。

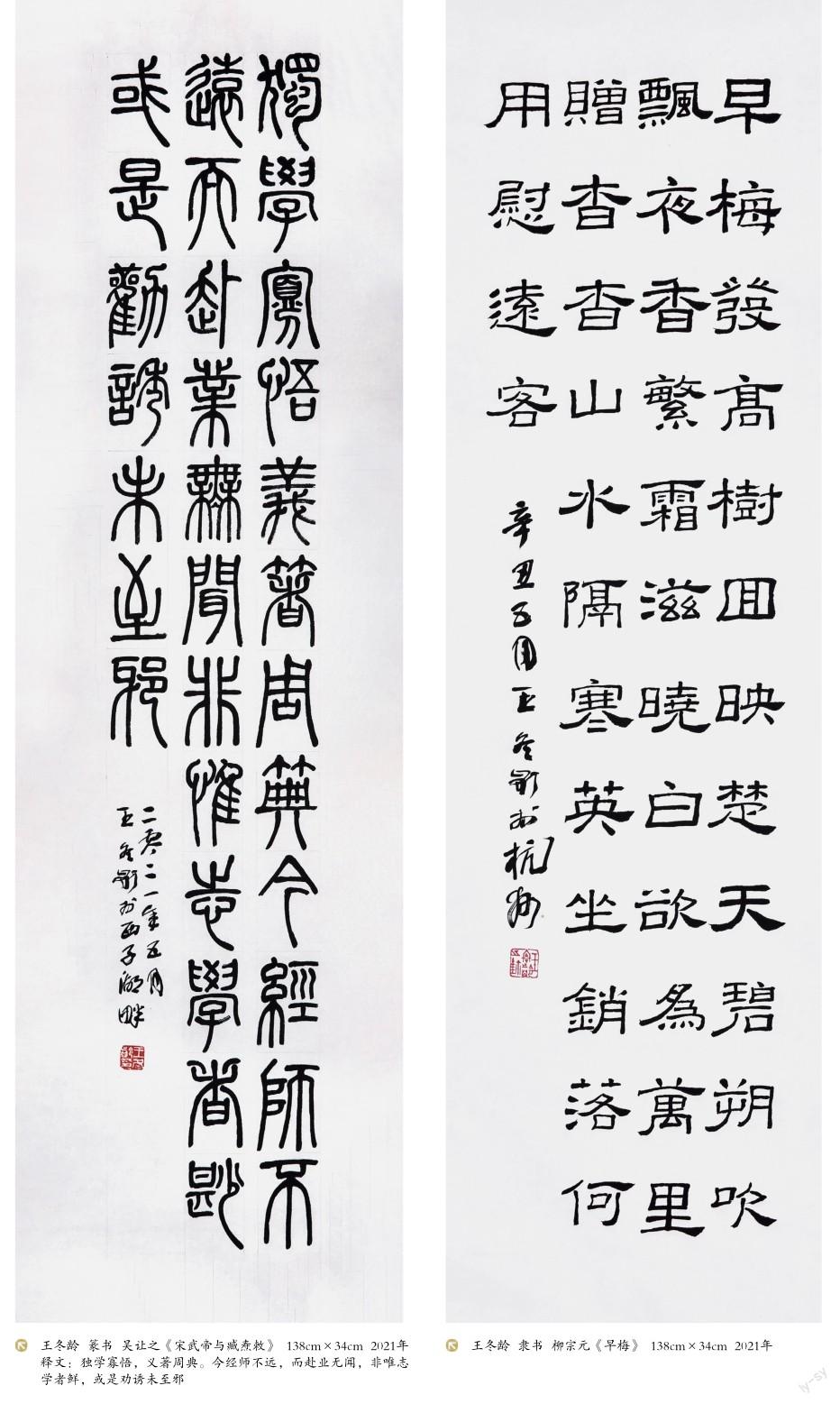

“第一口奶”是非常重要的,沈子善教授教我们一开始就临吴让之的《宋武帝与臧焘敕》,解决了悬腕中锋的问题,对一个年轻的学书者来讲,相当于掌握了书法线条的命脉。应该说这为我今后书法线条的挥洒自如建立了一个非常扎实的幼功基础。1967年秋,尉天池老师带我到南京林学院拜谒林散之先生,所以我才有幸忝列林氏门墙。从林老这里我得到他临汉碑的法乳。能进入大草之堂奥者,古今并不多,我有幸能给林老磨墨、牵纸、盖印,看他挥洒,使我真正感受和体悟到草书艺术的奇妙。

1979年到浙江美院读研,陆维钊先生因病住院,虽然没能亲自执教,但是他书法的郁勃之气,和他独特的蜾扁书体创新精神,永远激励着我。沙孟海老师严谨的治学态度以及他榜书追求雄强浑厚、真气弥漫的书风,是我一生的榜样。总的感觉在南京的老师更偏重于潇洒旷逸、江左风流的行草,浙江的老师更强调气象雄阔的篆隶北碑。

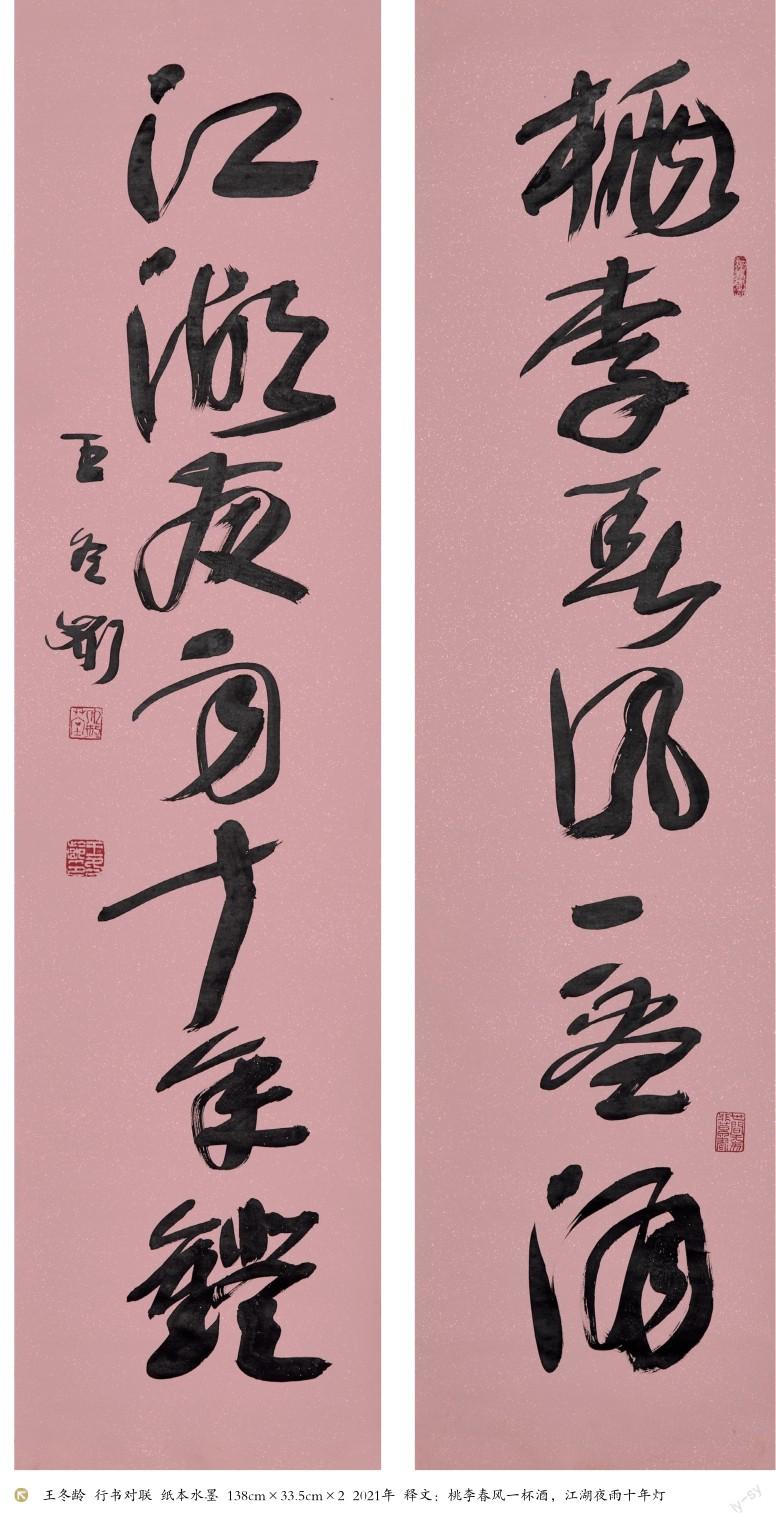

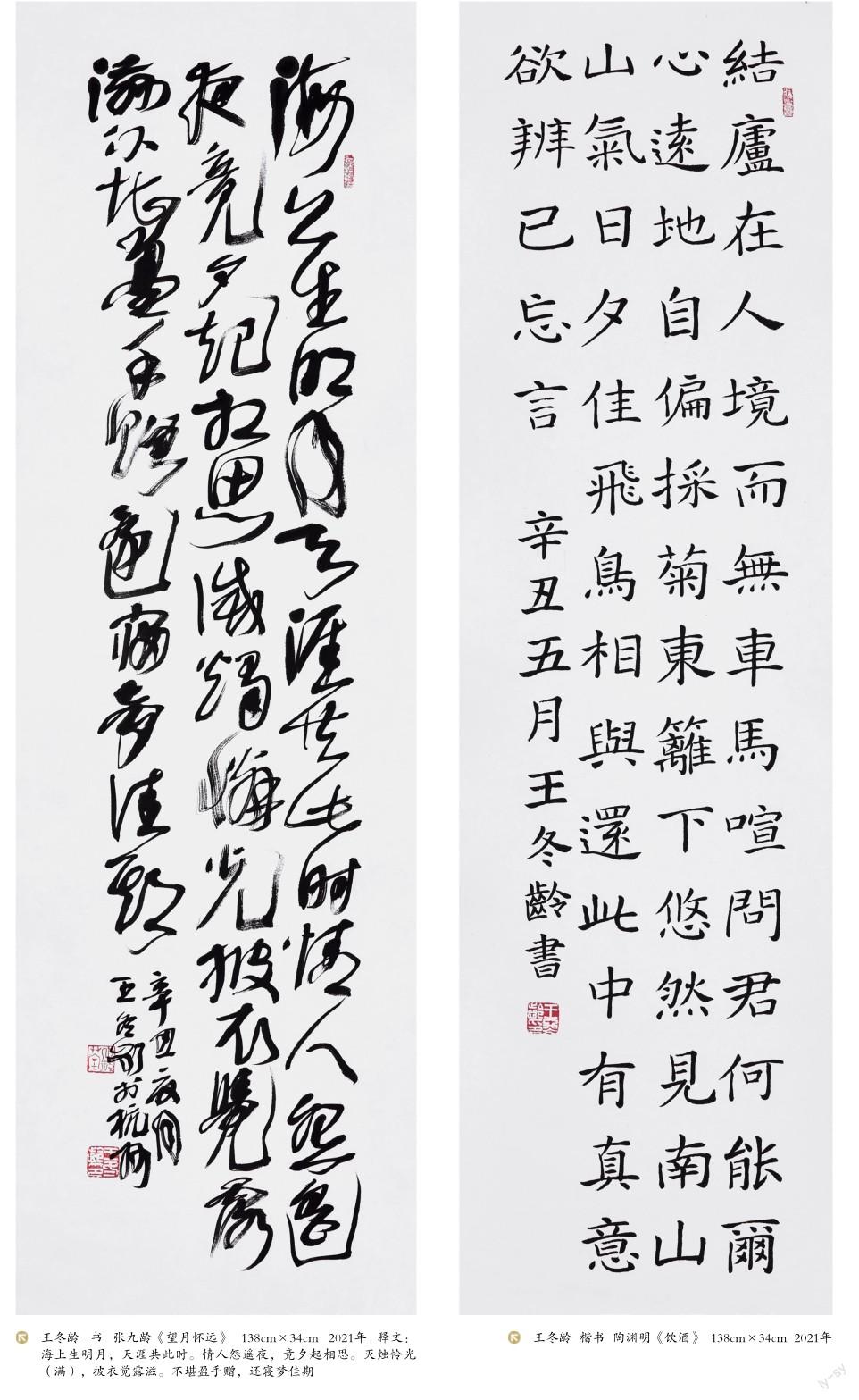

这60年来,我的学书历程可以分成三个阶段:1962年-1979年,主要临习秦篆、汉碑、米字、书谱、唐碑,以打基础为主;1979年-2007年,广学各家,专攻草书,进行现代书法的探索,开创了大字书法的新天地;2008年至今,尝试了不同媒介的书写,行为、装置、抽象水墨、银盐、体书等,终于找到了自己的艺术语言——乱书。

我从林老那里学到的最重要的方法,就是字课。这么多年来,特别是从美国回来后,坚持每日临池临帖,我把此作为书法人的一种修为,又是艺术家的一个行为。2003年我第一次创作高7.5米、宽12.5米的巨幅草书作品《逍遥游》,创作时还是分几次书写,我看到整幅作品的照片时,构图竟这么完整,我自己都有点吃惊。细思之下,这与我每天元书纸的字课书写分不开。其实多年来,五种书体中特别著名的碑帖我都学过一些,其中以《龙藏寺碑》与《麓山寺碑》的临习尤为上心,也有四五十年的时间。1974年我在扬州临的一通《龙藏寺碑》一直保留到现在。

我日复一日地临池学书,不觉已经60个年头了。60年时间不算短,但我感觉是一晃而过。60年来,书法艺术一直盘旋在脑际,加之不断的训练,让我对书法、对艺术有了一些体悟。临过很多碑,看过很多帖与真迹,回忆起来,书法直接触动我灵魂的体验有4次。

第一次是在小学四五年级的时候,我到一个住在玉米巷的同学家,看到他们家的画册和字帖,其中有董其昌审定的《戏鸿堂法帖》,还是石印本。当时看到一个颜字风格的“骧”字,这个“马”向左边偏过去,写得像走禽,结构的变化超过了一般。这是我第一次被书法所打动。第二次是1967年夏秋之际,和中文系、数学系的两位同学一道去黄山游玩,应该是在黄山北海的一个宾馆外边,隔着窗子看到林散之先生的一幅草书中堂。林老书法中那种飘逸的线条和氤氲的墨韵,真正是“落纸如云烟”,与黄山的云烟一道,令人神清气爽,有遗世独立、飘然欲仙之感。第三次是1968年,泰兴一个朋友给我看了一些拓片,其中李阳冰的篆书,好像就是三四个字,印象中有一个字像流水的流字,特别是曲线的笔画有“S”形。也许因为我学了篆书,当时看到这个作品确实让我感动,他的线条有一种灵性的生命力,那种感觉是很触动人心的。第四次是研究生期间,1980年秋冬,陪沙孟海老师去北京。当时在故宫博物院一个玻璃橱柜里面摆着石鼓原件,有十个,一般不展示的,当时正好能看到。之前读过韩愈的《石鼓歌》,看过《石鼓文》的原拓,临过吴昌硕写的《石鼓文》,但是看到石鼓原件时,石鼓所携带的那种远古的气息,即便不看具体的字,都让人感动不已。这种体会跟看霍去病墓雕像的感觉相同,很奇妙。历史的沧桑,给这十个鼓留下的斑驳,就好比聚天地的混元之气。由此我感悟到书法的最高境界远非点画的工稳与精巧,更重要的是线条能够承载丰盈的生命力(李阳冰),还有书法所散发出来的格调气息(林散之),以及历劫不靡的淋漓元气(石鼓文),深感书如其人,书为心画。书法的境界,与人的精神境界是相通的。20世纪60年代能看到林散之和李阳冰的作品十分难得,因为是在特殊的时代看不到东西的情况下,给人的印象尤其深刻。

我是很幸运的,先后在南京师范学院美术系和浙江美术学院国画系学习。前者接中央大学的藝脉,名师诸如徐悲鸿、傅抱石、吕斯百、秦宣夫、陈之佛、沈子善。后者接国立艺术院的文脉,前辈诸如蔡元培、林风眠、黄宾虹、潘天寿、陆维钊、沙孟海、赵无极、王伯敏。后来我又赴美讲学4年,对我个人的气局等方面影响很大。到了美国后我从零开始,完全生活在西方的文化艺术氛围中,对中西文化、艺术、生活有一种反思,享受孤独。1990年在美国,看到一个中学的现代舞表演,感到中国书法再怎么创新都是没有问题的。中国书法为世界提供了一种细腻而变化无穷,承载着情感、精神的线条,这是我在美国体悟出来的。另外,中国的老子、中国的功夫、中国的菜在美国很受欢迎,其实中国的书法也是最了不起的。西方人为我们提供了优美的音乐、雕塑、绘画、哲学和文学,我们也应该把我们最好的东西与他们分享。所以我回国之后,积极地推进现代书法,拓宽书法的当代表现力,实际上就是要让书法走向世界,能够让中国书法艺术在世界艺苑大放异彩。

1981年我留校执教。在当时,浙江美院是唯一有书法专业的学校,因此文化部将学书法的留学生全部派到浙江美院。这些留学生不仅有日本的,更多是欧美的。而我一留校就接受到这样一个崭新的课题:怎么教,如何教?即便到现在,很多人还是觉得没办法教西方人学习书法,认为他们不读古文,其实我觉得是可以教的。他们虽然对中国文化了解甚微,但他们西方哲学、音乐、美术的修养很高,这也有助于学习与理解中国书法。我曾经写了一篇《书法的中西精神融合——谈留学生的书法教学》,刊登在1985年的《新美术》上。其实留学生的教学,第一是有教无类,从艺术的角度来教;第二是因材施教,根据他们不同的特点与需求进行辅导;第三是教学相长,在教学互动中,老师与学生互相启发,共同进步,我从他们身上也能学到东西。从艺术的角度与理念来教,一切问题迎刃而解。我记得我曾经带着五六位留学生到陆俨少先生家里,陆俨少先生看了德国学生施安迪写的《泰山金刚经》中的一个“寂”字,大加赞叹,说有些中国人写很长时间都写不到这个水平。除了教留学生,我还教过一些美国短训班,积累了不少教西方人学习书法的经验。我越来越清晰地认识到,书法被纳入艺术学院,也就是被纳入现代的西方艺术教育体系。

虽然书法的文化属性比较特别,但不可缺失的是它的艺术表现力和创造力。如果否认它的艺术性,那艺术学院就不应该开书法这门课了。实践证明,在中国书法几千年的发展过程中,大部分人过分地偏重了它的实用性,而忽视了它的艺术表现力。其实书法就是中国人抽象训练的最好的教程。同时,在中国的艺术学院,书法对其他的艺术门类都有很好的借鉴和启发作用,其他艺术门类对书法也同样如此。

学习书法的过程,对我来说就是抚碑临帖的过程,60年来我几乎是每日临帖,而且是越来越坚定不移,这不仅是养眼养腕,更是养心。同时我又是将此作为行为艺术的理念来执行的。

我的临习过程,先楷书,后篆书、隶书,到行书,到草书,再回到楷书。我从接受严格的传统书法训练,在不断临帖、创作、思考的过程中觉悟到:仅仅是循规蹈矩的传统书法路子,在今天已经不完全适应时代的需求。特别是我在艺术学院里执教了相当长的时间,教过留学生,然后再到欧美讲学、看展览,逐渐给自己提出了新的要求——不仅仅作为一名一般意义上的书法家,而更应该是一名真正的艺术家。书法固然是中国数千年的文化传承,但中国书法也蕴含着丰富的艺术价值,且具有与生俱来的与人的生命、精神密切相关的当代性。这部分的艺术性,过去没有得到应有的重视和发挥,从某种意义上来说,就像一片未开垦的蕴含着充分艺术资源的处女地。

回顾自己的学书道路,与许多同道明显不同的是,我从小喜欢画画,特别是到南京师范学院美术系读书之后,因为南师培养中学美术老师的需要,水彩、水粉、素描、国画、书法、版画、图案、美术字等课程我都学过,可以说美术方面的知识学得比较全面。素描主要是训练造型能力,也是一种空间关系;水彩、水粉、油画就是色彩关系,特别是老师教授我们如何观察“环境色”的影响。所以那个时候,看树叶,看到的不是单纯的概念的“绿”,而是去观察树叶受光、背光的丰富的色彩变化。所以林散之先生曾跟人讲:“王冬龄学习书法,掌握得这么快,可能与他学习美术有关。”在南京师范学院,我学习了图案设计,也学习了美术字。在国画课中知道了傅抱石画柳叶“破笔点”的技法和陈之佛画树“攥”的方法:蘸点颜色蘸点水——学过绘画思路是不一样的。

我在书法创作上,既能秉承老师的教导,一丝不苟地下功夫,也摸索新的方法。比如,我的汉碑的基础是非常好的,但我觉得要把隶书写得更有艺术感,更加活泼生动,我就从汉简中汲取营养。篆书学习我是从吴让之到李斯的小篆,后来学写大篆。记得20世纪80年代某一天晚上,我在学校进行六尺宣的金文临习时,忽有所悟,继而参以行草笔法,使作品更有生气。其实黄宾虹晚年的篆书特色就在于他的金石修养又参入了行草笔意,自然生动。若将他的篆书与清代的钱坫、王澍比较,就不一样。后者在于表现功夫,黄宾虹除了功夫外,追求艺术趣味,更是一种新境界。而草书最重要的,是其线性的自然和流畅丰富而洒脱,草书的线条中存在着生命与灵魂。锤炼线条,非几十年的工夫,难以达到炉火纯青的境界。林散之先生强调用笔的干净、奇秀,这是草书的最高标准。林散之先生的笔法“拖泥带水”,但写出来的线条实际上是很干净的。其草书精气内收,浑然一体。而看徐渭,整篇的气很好,但线条有时候是不太讲究的。在行草的笔法上,我颇为自许的是,我的走之旁最后向上的“S”形挑笔的独特性是古人没有的。这是我最初看到《书道全集》中张旭的一个伪作上面有个挑笔获得的启迪。虽然也有极少数的书家写挑笔,但他们的都相对比较短和平直。

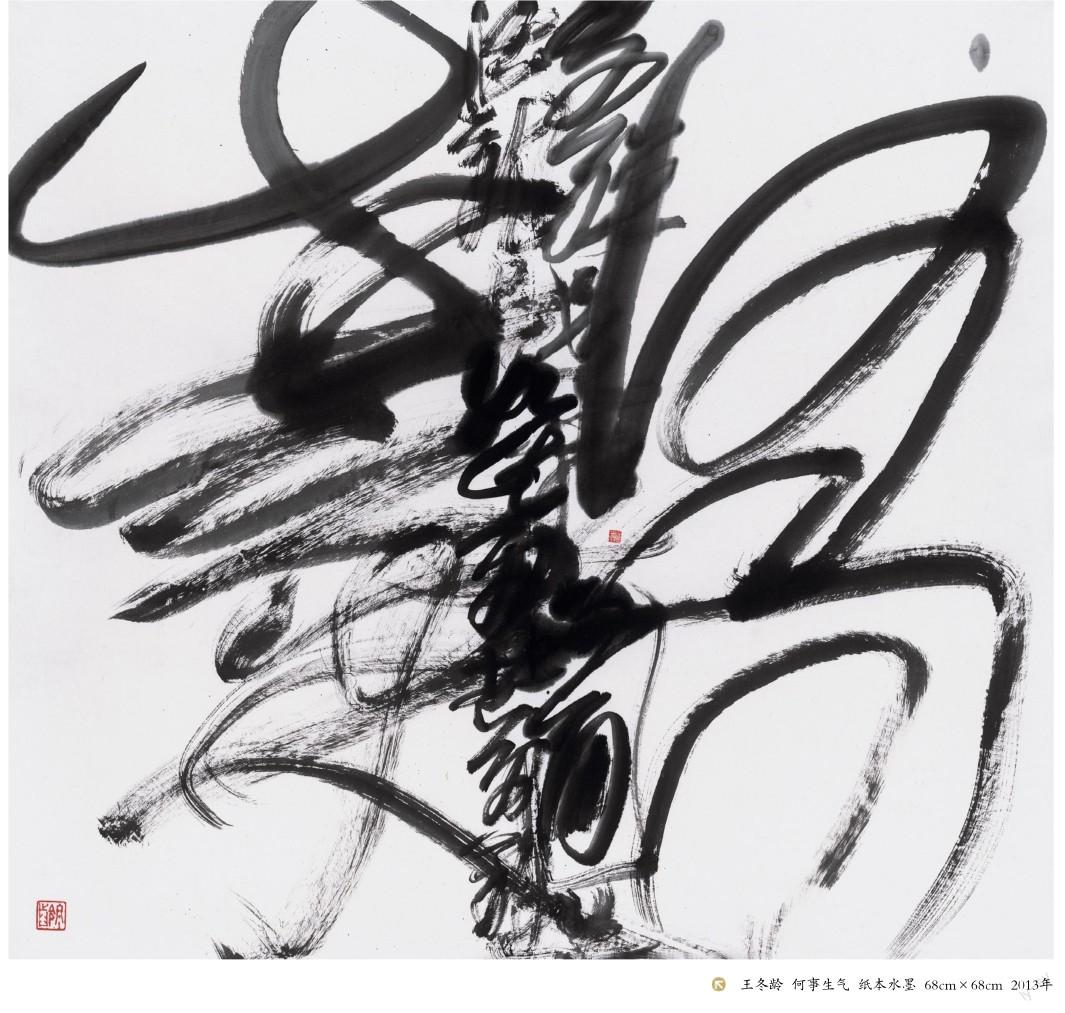

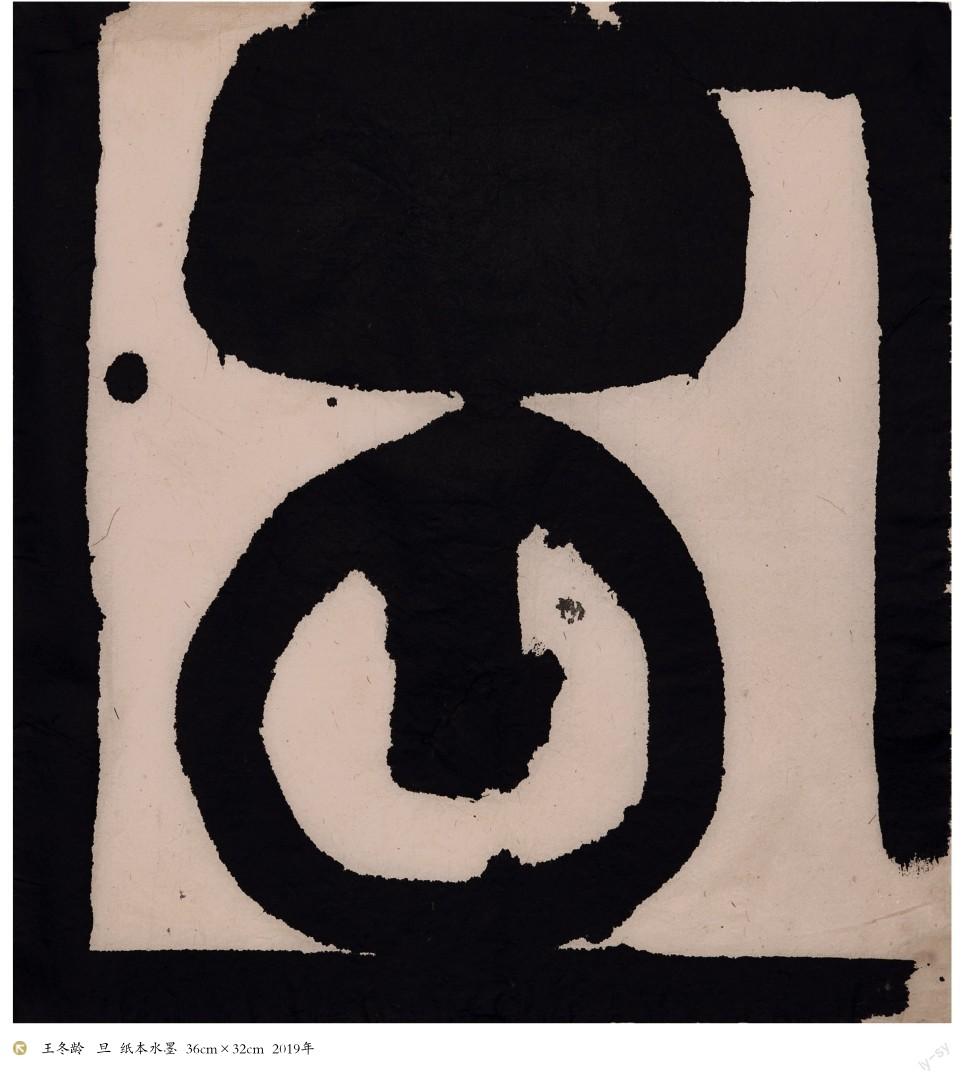

书家每天写字,是容易感觉迟钝,甚至于麻木的,有一些书家就会画一点文人画。我自己的体会是,这种带着规矩的书写,时间长了需要一种发泄、放松,恨不得把墨汁倒到纸上。虽然我也能撇几笔毛竹,但我更多的是进行抽象水墨的训练。书法人的线条,是具有特别的功力的,而汉字五种书体的结构、布白的修养,也有利于水墨的抽象构成,再加之草书的书写性、偶发性、生成性(写一笔,带动下面一笔)所形成的一气呵成,这就是我抽象水墨的底气与独特性,所以,我有些抽象水墨就是没有字形的狂草乱书意象。

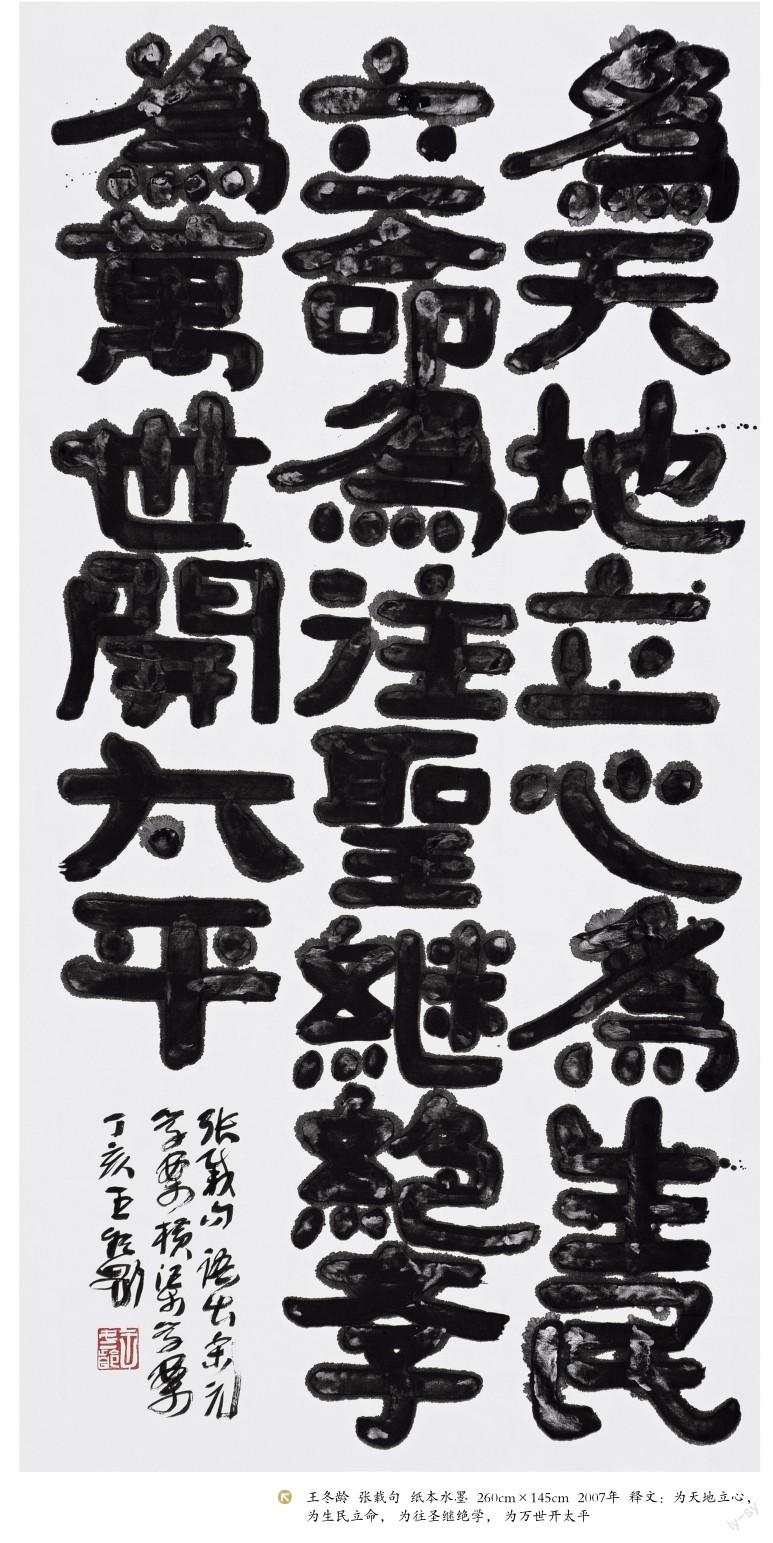

我写大字,第一次就是1987年中国美术馆个展上的“泰山成砥砺,黄河为裳带”,一个“带”字有三米多高,展厅中有一巨幅作品,不光聚气,同时也有震撼力。后来这张作品被选入古根海姆博物馆“中华五千年文明艺术展”。从此以后我写大字,一发而不可收,后来就是带着一支大笔去美国讲學的。30多年来,我在不同的地方与不同的国度都写过,特别是我在布鲁克林国家美术馆、比利时皇家美术馆写大字,我的专注,挥洒的肢体语言,深深地打动了在场的西方观众,把观众镇住了。所以我感觉到这种大字的书写,是跟人互动的最好的艺术交流方式。这种直观示范,也是展示中国书法艺术魅力最好的方式。所以,我提出“大字走世界”,其初衷就是以自己的艺术创作能力去启发与感动西方观众,弘扬中国书法艺术,真正把书法带到欧美世界。大字的创作,是很辛苦的,它需要深厚的功力与经验,因为当众写字,只许成功不许失败,而且只能表现出最佳状态。2013年,我在香港城市大学写了两幅3米×30米的巨幅,布匹上是“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”20个大字。邵教授将摄像头绑在我的大笔上,做成的影像,真的非常有意思。所以我的大字书写,往往是书写大字与影像、行为相结合的公共艺术,属于当代艺术的范畴。这使习惯于看书斋作品的受众感到匪夷所思也就不足为怪了。

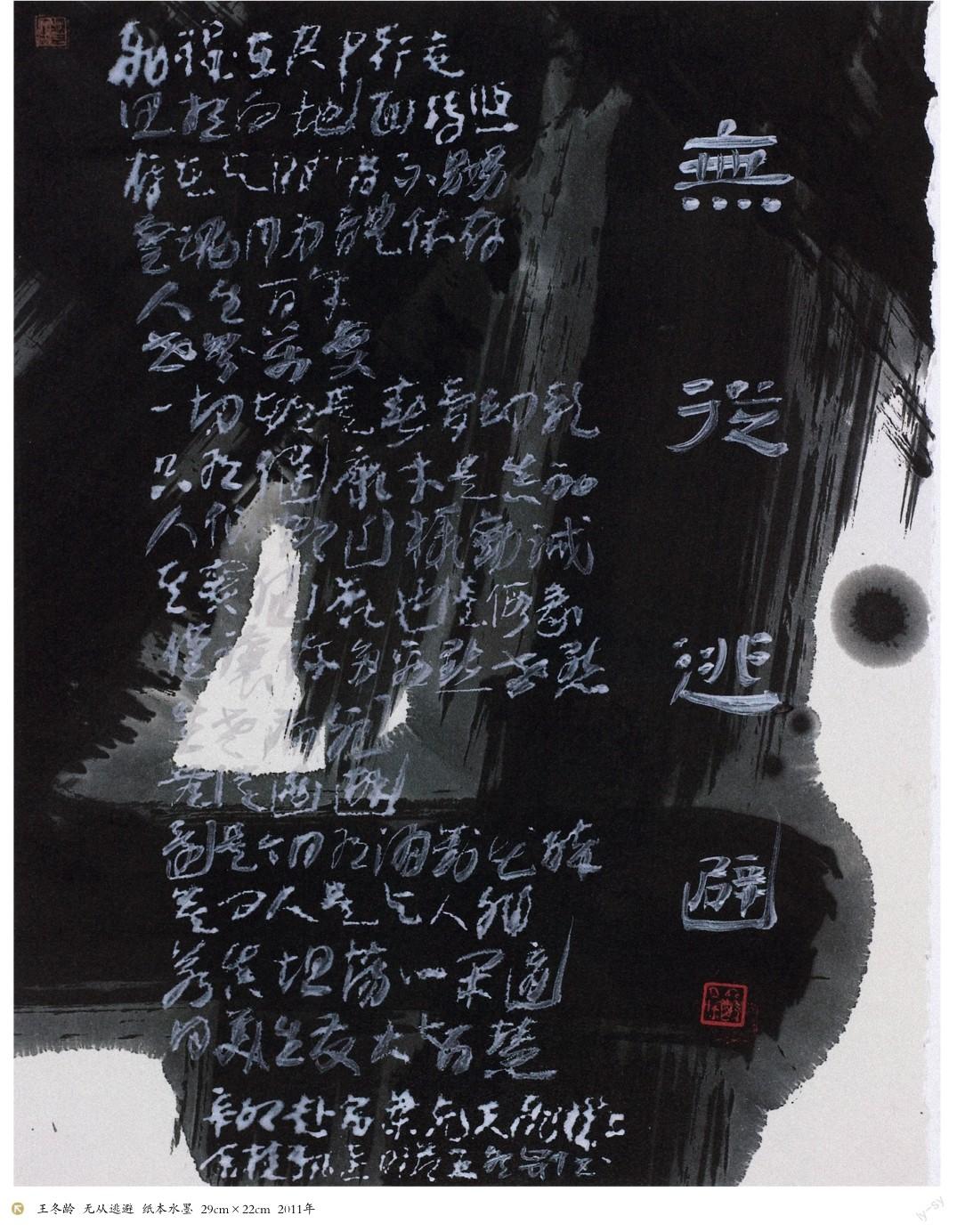

虽然我没有参加北京1985年现代书法展览,但我在20世纪80年代初也开始了现代书法的探索。我做的第一件作品是《天马行空》。1987年我在中国美术馆的第一次展览,大部分作品还是传统的,但也有一些现代书法和抽象水墨。特别是我从美国归国后,为推进现代书法,可以说不遗余力。关于现代书法,说到底就是在突破传统书法的一些条条框框,更张扬艺术表现力,进行跨界,进入公共空间,总之就是要适应时代的变化。以我们中国美院的现代书法研究中心为平台,我们在创作、理论、教学方面都有所建树,特别是我们举办了四届“书非书”国际现代书法展,在中外学术界产生了极好的影响。我在策划主持这些活动的情况下,自己也在不断地探索和实践,后来十分明确而对公众推出“乱书”这个艺术形式,应该是在2012年上海喜马拉雅美术馆主办的“书写之道:八位中德艺术家上海联展”上,我选了一张乱书作品,是一米见方的《春江花月夜》。在这之前自己虽然也有这样小的作品,但主观上没有意识到,这就是自己要找的艺术语言。

“乱书”其实就是破除了传统书法笔画不能交叉的铁律,现在不仅线条可以交叉,字与字还要重叠。虽然写的时候还是凭自己的功力和草书修养认真地书写,但这种交叉与重叠,是靠艺术感觉,也就是《书筏》所讲的“眼布匀称”。完成的乱书作品,确实让人难以复读,变成了纯粹的草书线条的“散乱之白”。尽管有人不理解,但我的艺术信念是坚定不移的。乱书最后呈现的艺术效果真是:书非书,画非画,亦书亦画。虽然在创作时完全遵循草书的规范,但因为交叉重叠,书写的汉字难以辨识。我一直认为书法是中国抽象构成最好的符号训练。书法人进行抽象水墨的创作,没有造型的约束。事实上,抽象水墨也好,乱书也好,我还是坚持不懈地进行传统书法训练,坚持每日临帖。说到底,传统书法训练还是我艺术创作的安身立命之本。乱书,我认为这是上苍对我的眷顾,正所谓“皇天不负有心人”这句古语,其实也证明了我的传统书法和抽象水墨的关系,因为乱书让人更好理解我的抽象水墨。还有一点特别有意思,开始在画报书写和做体书的时候,没有乱书,但后来用乱书来做这样的作品,这种和图像文本的对话,就更加相得益彰。“乱书”如果起一个英文名字的话,可译为“chaoswriting”。乱书有意思的地方在于,它的外表脱离了书法,但是它的灵魂、精神、内在的结构,仍然是真正的书法。乱书的这种即兴特质,这种不可预知性,使它更富有张力,也更具有狂草精神。

20世纪50年代末,在我很年轻的时候,读沈子善老师的《怎样写毛笔字》,在其“文房四宝”一节,他引用了一句古语:“工欲善其事,必先利其器。”我就记牢了,所以对工具材料,我是很关注的。比如说,练字必须用元书纸、毛边纸,如果用生宣可能临不好,写不好,你的精力要应对宣纸的渗化,一迟疑就变成了墨猪。生宣最神奇的地方,就是它对水墨的敏感、渗化,这样,它的墨色才丰富鲜活,有生命。若只是用很浓的墨汁在生宣上写字,就没有充分发挥生宣的特性。我一般用生宣,但也用熟宣。虽然它们都是宣纸,但毛笔的触感和最后点画线条的呈现是不一样的。熟宣更加见笔,生宣的线条就要温柔些。就“纸”而言,更粗糙一点的麻纸,同样的毛笔写出来的线条也是不一样的。我喜欢选用不同的纸质和不同的颜色来做作品,可以让作品更丰富。后来也因展览或者是公共空间的需要,我用过各种不同的材料来写字,如木头、毛竹、玻璃、亚克力、汽车、布、绸、衣服、瓷坯、紫砂、墙壁等。特别是在太庙的镜面不锈钢作品,我朋友选了一种最有黏着力的漆,在书写的过程中,就是因为这种黏着力,笔写起来需要更大的力量,还要表现出笔锋的变化,是对书者体力与技巧的考验。金农自称他的书为“漆书”,我在想我这个才是真正的漆書。当然从纸张来讲,我写过不同的宣纸、元书纸、粉笺,还有水彩纸、报纸、人体画册、照相纸、油画布、油性透明纸等。不同的纸质,因为有的画报,因为油墨的关系,最后有点收缩,产生了特别的质感。我是敢于接受新科技的,最早在美国的时候,因为我的朋友有做电脑绘画的,也有做电脑书法的,我也尝试了一下。2018年,我受苹果公司邀请,为了他们的iPad笔能够产生毛笔的效果,在美国呆了一个多月。我知道,霍克尼是一位用iPad作画的画家,但还没有人用iPad来做书法。今年我已经开始了iPad书法的实践和创作,虽然iPad书法无法代替毛笔书法产生的艺术力量,但iPad书法能丰富书法艺术的种类和风格,而且对我们这个时代的年轻人来说会增加一种书写的乐趣。

60年来,我在书法艺术园地中辛勤地耕耘劳作,在教学、学术、创作三方面均有斩获。就教学而言,我不仅长期在中国美术学院执教,并曾经在欧美、日本的大学与艺术学院教授中国书法,在电大、其他大学、培训班甚至中小学都讲过课,培养了一些优秀的本科、硕士、博士生,并深受同学爱戴。2006年荣获中国文联、中国书协“兰亭奖”书法教育一等奖。在学术上,我编著了十多本著作,主编过文化部的部级教材,而1985年出版的《书法艺术》已再版二十多次,拥有广大读者,也可以说这本教材启蒙与影响了一代书法爱好者。我的创作可以讲是多彩多姿,非常丰满。就展览来说,在中外美术馆、大学举办个展40余次,单中国美术馆就举办了3次,作品还被中外著名博物馆、美术馆收藏。在书法创作上,我是多面手,更是个开拓者,从传统书法到现代书法,从书法艺术到抽象水墨,从草书到乱书,涉及观念、行为、装置、影像艺术的结合。在材料上也突破了宣纸与水墨,应用各样新材料。特别是最早创作大字与巨幅草书,并提出了“大字走世界”,大字书写行为从国内到国外,更是开风气之先,意义深远。

20世纪后期,世界的科技与艺术发生了巨大变化,网络衍生了虚拟世界,手机、电脑的普及,键盘甚至语音输入已代替了书写功能。艺术上抽象、观念、装置、新媒体、行为、跨界的当代艺术,对中国书法来说既是挑战也是机遇。把书法作为文化传统而自娱自乐也是可以的,但作为艺术,必须与时代的脉络互通,与世界的艺术交流,因此必须坚持其开拓性、创造性与时代性。其实中国书法发展史就是一部创新史,强调其创造性和开拓性。王献之是书法史上唯一能彪炳千秋的“书二代”,因为他的创造开拓与不主故常的禀赋。而模仿的技巧再高——如吴琚学米芾,书法史上也没有他的位置。善秦篆的书家仅唐代出了李阳冰,秦篆汉隶之后隋唐五代至宋元明几乎无篆隶名家可言,之后到清代,邓石如、伊秉绶、金农、赵之谦、吴昌硕等人异军突起,开拓了清代碑学的新境界。今天,书法已被纳入现代艺术教育的体系,书法的艺术身份已经明确,所以,充分发挥中国书法艺术的当代性与表现力,创造更多更好的书法作品呈现给世界,给世界艺苑增添光彩,弘扬中国书法艺术精神,我想,这是时代的恩赐,也是时代的期望。这是我们这代人应当为之而努力奋斗的!