百川入海——二十世纪海上书坛散论(上)

韩天衡

作为一个城市、一个时段、一个群体、一门艺术,20世纪的海上书坛星光璀璨,声势之弘阔、影响之深远,将其置于悠久的书法史上,也是不可无一,不可有二的惊艳而辉煌的存在,一个难以复制的存在。

回望浦江之畔这一段耀眼的历史,这一座崛起的都市,前所未有的时代机遇,得天独厚的地理优势,安定有序的社会环境,繁荣发达的商贸经济,吸引着各行各业的有识之士齐聚上海。其中近现代书坛领军人物也大多在这里驻足、定居、留痕,呈现出人才空前云集,书风异彩纷呈的鼎盛局面。更因为这个书坛群体有出色的艺术理念与创新精神,对近现代书法艺术发展起到了极其重要的推动作用。如今随着社会格局、审美形态等诸多因素的改变,20世纪海上书坛百年辉煌这一奇特的文化现象已难重现,但瞻前而顾往,当下对它的研究仍然是极具意义的课题。

一、海上书坛兴盛的时代背景

自古以来,繁华的经济始终是书画艺术滋生的沃土,艺术从属于经济,艺术家的创作与生活更是离不开经济的支撑。书画家历来称砚为田,是其生计前程之所在。皮存则毛附,皮肥则毛丰。经济繁盛之地往往成为艺术家追逐的福地。如明清之际形成的“吴门画派”和“扬州画派”,前者产生于明季物产富庶、商业繁荣的江南苏州;后者形成于清代盐业发达、巨贾如云的名城扬州。高层次艺术人才的汇聚,使得当地文化艺术气氛更加活跃,也促成了艺术上的开宗立派、欣欣向荣。

清朝晚期,上海进入了改天换地、飞速发展的机遇期。随着1843年上海正式开埠,华洋资本的不断注入,工商业日趋兴盛、人口日趋密集的上海逐渐发展成为国内金融贸易中心、远东第一大都市。有数据统计表明,上海人口从开埠之初的50多万,到清宣统末的140万,再到1927年成立上海特别市的270万与抗战初期的380万,最终于1948年增至580万,居住人口呈爆发性增长。相对于清末至民国时期国内的风云变幻、战乱频繁,上海滩五光十色的“十里洋场”不仅有列强们公共租界、法租界的“庇护”,又有突破传统礼教束缚的自由,为文化人士提供了一个可以躲避兵燹战乱及政治纷扰的“桃花源”。此时上海以繁华摩登的姿态吸引着无数的掘金者,也正如近代书家高邕所说的:“橐笔而游,闻风而趋者,必于上海。”

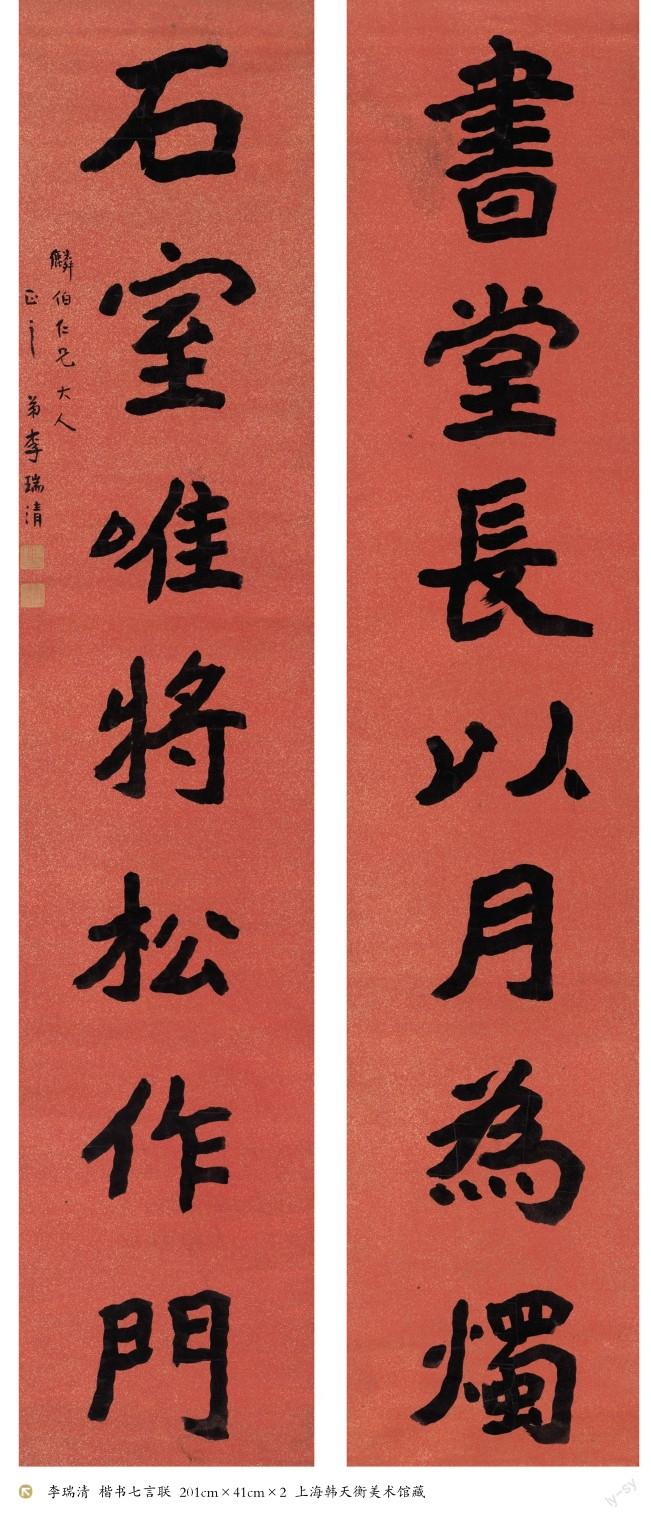

城市商品经济的突飞猛进,强力推动了文化消费,更吸引众多前清遗老、达官贤宦、社会名流、文人墨客,或客寓或定居,纷纷携艺来沪,尤以清民鼎革之际最盛。如沈曾植于1910年始寓沪。李瑞清于辛亥革命爆发后从南京迁居上海,易黄冠道服,号“清道人”。同年冬赵叔孺从福建移居上海。1912年吴昌硕正式来沪定居。1914年在海外漂泊16年的康有为在家乡南海安葬慈母后至沪上过起寓公生活,1915年曾熙应李瑞清之邀来沪鬻字,遂落户沪渎。1919年张大千在上海先后拜曾熙、李瑞清为师……这些都是有着深厚传统文化底蕴的书法家,他们的到来,使上海成为书法艺术俊彦荟萃、群贤毕集的大舞台,随之形成了20世纪海上书坛壮观的阵容。这也是中国书法史上第一个风格多元、新面迭出、规模庞大,以鬻艺为生的职业书法家群体,其影响远在往昔的“吴门”“扬州”之上,且是一个无与伦比的事实。

二、海上书家群体的界定

20世紀海上书坛的辉煌,是开放多元化的上海在特定历史条件下所形成的独有文化艺术现象。由前清遗老及来自江浙皖乃至全国的“海漂”艺术精英为主的海上书家群体,队伍浩荡,已经不是单纯的地域性定义,也不局限于当地籍贯的艺术群体,更非任何单一流派风格所能含容。

鲁迅在《“京派”与“海派”》一文中曾指出:“所谓‘京派与‘海派,本不指作者的本籍而言,所指的乃是一群人所聚的地域,故‘京派非皆北平人,‘海派亦非皆上海人。……北京是明清的帝都,上海乃各国之租界,帝都多官,租界多商。所以文人之在京者近官,没海者近商;近官者在使官得名,近商者在使商获利,而自己也赖以糊口。”

上海坚实的商业经济基础、优越的人文涵泳量、新兴的市民阶层与外籍人士的审美情趣,以及东西方文化交融的创作环境,搭建起一个空前未有的海上书家艺术平台。原非本籍,为近商谋利、生存发展的全国各地文人墨客如过江之鲫,齐聚上海,在清末民国陆续亮相,形成了书法人才的高地,也因流动性强,堪称最大的交会地。虽然在民国初年已提出“海派”或“申派”书画的概念,但因海上书坛百花争艳的多元化格局,使“海派”书家群体的界定具有很大的模糊性、争议性。本文姑且搁置“海派”书法的称谓,而冠以“二十世纪海上书坛”。

百川入海,无固定模式、无统一风格、无独尊宗主,兼容并蓄,各呈风流,都有一望即知区别于古人、他人的强烈个性,这正是20世纪海上书坛所特有的文化精神和人文特质。这些不拘出处的精英书法家以其和而不同的艺术觉悟和自由独立的创作心态,构成了百年间海上书坛尊重包容、灵苗各探的缤纷和绚烂。

三、20世纪海上书坛的奇特构成

(一)清末遗贤,鬻艺海上

20世纪初海上书坛的领军以吴昌硕、沈曾植为代表,很重要的构成群体是辛亥革命前后一批来到上海的清廷官吏、遗老,被当时上海的繁荣安定所吸引,为安身立命做了海上寓公。他们自带功名的光环和旧学的素养,大都曾身在官场、心存学术,原本就是声名赫赫的硕学鸿儒,兼以雅擅翰墨,有着较高的艺术创作力和娴熟的笔墨表现力。抱残守缺成为“海上流人”后,凭借笔墨擅场转变为“闻人名士”,以为谋生之计。如吴昌硕、沈曾植、陈三立、康有为、郑孝胥、李瑞清、曾熙、刘春霖、张謇、罗振玉、高振霄、杨度、赵叔孺等。他们引领着当时的海上书坛,在书法审美和创作风格上多数承接了清代碑派书风的余绪,而又别开生面,各领风骚。

清末民初的数十年间,海上书画家从各自松散独立的鬻艺课徒状态,逐渐衍生出半制度化的结社交流模式,相继成立了豫园书画善会、上海书画研究会、海上题襟馆金石书画会、蜜蜂画社、中国女子书画会等艺术社团。这些半雅集、半交易类型的组织,构建起资源共享、互利合作的平台,既增强了艺术的交流,又促进了经济的交易。各类艺术理念、创作技法在这里不断碰撞和融汇,有效推动了海上书法的良性发展。

(二)精英汇集,气局全开

随着新文化思潮的冲击及上海开放包容的特质,呈现出戏剧、电影、文学、学术、新闻、出版等各路文化精英抢滩上海的热闹景象。海上书坛也名家云集,代表人物如于右任、徐悲鸿、沈尹默、袁克文、白蕉、马公愚、潘伯鹰、褚德彝、黄宾虹、王福庵、钱瘦铁、张大千等。学界名流、文坛骁将而兼擅翰墨者,如章炳麟、王国维、鲁迅、叶恭绰、章士钊、郭沫若、郁达夫、茅盾等。创立于上海的南洋公学也专开书法课程,从这里走出了李叔同、谢无量、马衡、邵力子、朱东润等书坛俊彦。他们有以书画为业者,但更多供职于当时的文化教育领域、新闻出版机构、政府部门等。他们大多兼有旧学的启蒙、新式教育与留洋求学的背景,有相對稳定优越的生存资源,书法只是副业。他们有着民国时期知识分子强烈的社会责任和独立的审美意识。他们以磅礴之势推进着海上书法的崛起,将海上书坛扩展成更宏阔的舞台。

此外随着照相、珂罗版印刷等新技术的发展助力,帖学的魅力得到还原,在碑体书风笼罩下的帖学回归已成一种趋势。在上海形成了以沈尹默、白蕉、潘伯鹰等为代表,专师二王的书家群体。他们上溯晋唐,反思传统,令海上书风呈现出不拘一格的多姿多彩。

当年漫步在上海滩喧哗的闹市中,鳞次栉比的商铺广告,名人书写的店招,令人目不暇接。各体书法,或秀美遒劲,或含蓄朴茂,美不胜收。徜徉其间,仿佛进入一座露天的海上书法展馆。当时有以沈尹默、马公愚、唐驼、刘山农并称“题额写匾四大圣手”,许多店铺匾牌即出自他们的手笔,书法与商业相融,堪称一时盛景。

(三)传承接力,新面纷呈

新文化新思潮的不断引申,及西方文化艺术观念的连续融入,也使海上书法人才的产生形式有着新的转变。海上书家一方面产生于前辈大家的师徒相授,另一部分则有民国初期各类艺术院校美术教育的背景,他们以职业艺术家的形象在海上书坛渐次登场。

民国初期上海的书法流派早已门庭逐队、桃李芬芳,尤以康有为的“南海弟子”、吴昌硕的“缶庐门下”、李瑞清、曾熙一同设帐收徒的“曾李同门会”、赵叔孺的“赵氏二弩同门”为代表。他们追随的弟子众多,培养出驰誉于世的一大批书家。如王一亭、赵云壑、潘天寿、钱瘦铁、王个簃、沙孟海、诸乐三、朱复戡、张大千、胡小石、王蘧常、方介堪、叶潞渊、徐邦达、徐悲鸿、刘海粟等,皆成就斐然。

当时的美术院校教育以1912年刘海粟等人创立的上海美术专科学校为例,就专门开设书法相关科目。当时的师资有金石书画家马公愚、黄葆戉、潘天寿、朱复戡、方介堪、王个簃、诸乐三、钱瘦铁、贺天健、朱屺瞻、李健等,培养出的青年才俊如李可染、程十髪、来楚生等,皆成一代大师。又如徐悲鸿、丰子恺、陆俨少、费新我等,都有着不同美术院校的背景。

这些海上书家大多经历了近代教育模式的熏陶,艺术思想和书法理念更趋开放,体现出更强烈、更超前的人文情怀和艺术气质。加之西北简牍、敦煌经卷等各种书法新资料的发现、传播,大大拓宽了取法路径。碑帖之别不再泾渭分明,各种风格元素在自由的书法创作实践中被更自如地为我所用,使书风面貌不为陈法所拘、旧说之缚,完成了向现当代书法创作格局的转化。他们延续着前辈的风华,以全新的知识结构、审美认知和艺术创造力,多方求索,标新立异,为海上书坛增添了新的耀眼色彩。

(四)现代印刷,助力书坛

上海是中国近代出版业的发源地,晚清以来即占据着中国印刷、出版、发行业的半壁江山。此时珂罗版先进印刷技术,在绘画、碑帖、书法作品还原印刷上大展手脚,发明后即在清光绪初年由日本率先引进到上海。徐家汇土山湾印刷所首次运用珂罗版大量用于中国书画的复制。上海有正书局聘请日本专家实验成功珂罗版印刷,1907年商务印书馆开始实验珂罗版新技术,至1919年成功印出宣纸十五色套印。

清末民初,上海开风气之先,迅速引进和推广的现代印刷技术,对书家、市场与书坛都发挥着异乎寻常的推动作用。之前的学书范本主要依赖于名家碑帖墨迹拓本,而拓本则与辑者、刻手、拓工的精粗技法息息相关。我们只需比勘一下众多旧拓的王羲之《十七帖》,即可见其高下良莠,古来即有“得名家片纸只字,足以成家”之说,也成过去式。康有为曾无奈地称:“今日欲尊帖学,则翻之已坏,不得不尊碑;欲尚唐碑,则磨之已坏,不得不尊南北朝碑。”以现代印刷技术出版的古今名家墨迹、历代上佳碑帖和新出的汉晋简牍,精准再现,化一为万,这对书家的借鉴、演化、创作是一种激励,一种从天而降的源头活水,对社会、对学习者是一种前所未有的便捷和经济的获益。“贫人不能学书,家无古迹也”的择帖困难情形至此不复存在。彼时上海即有这种互利共赢、相互促进的存在和优势,这对20世纪海上乃至全国书坛,都具有划时代的贡献和深远影响。

四、海上百年争奇斗艳的书风

在上海这个多元文化中心,在历史兴替变革的背景中,在新旧文化的交融碰撞中,在新兴市民文化审美的激发中,20世纪海上书坛历百年变迁,以自由开放的平台空间容纳着不同人文背景、阵营浩大的几代书家,呈现出多姿多彩、体貌各异的书法风格。

以下试将海上代表性书家的书风作一大略的归类,择其要者简加评述。

(一)碑派书风,各逞其妙

从乾嘉金石训诂之学兴起,至道咸碑派书风在阮元、包世臣的鼓吹下逐渐占据主流。至1889年随着康有为《广艺舟双楫》的风行,碑学思想得到进一步宣扬,碑派书风大有一统天下之势。以前清遗老为核心的民国海上书坛在此历史审美背景下,碑派书风占据了主导地位。海上书家在承袭碑体风尚的同时,面向自由而嗜好尝新的艺术市场,凭借各自的学识储备和个性审美,寻求变通、自开生面的创作理念始终活跃,这使民国碑派书法在上海的延续也变得争奇斗艳。

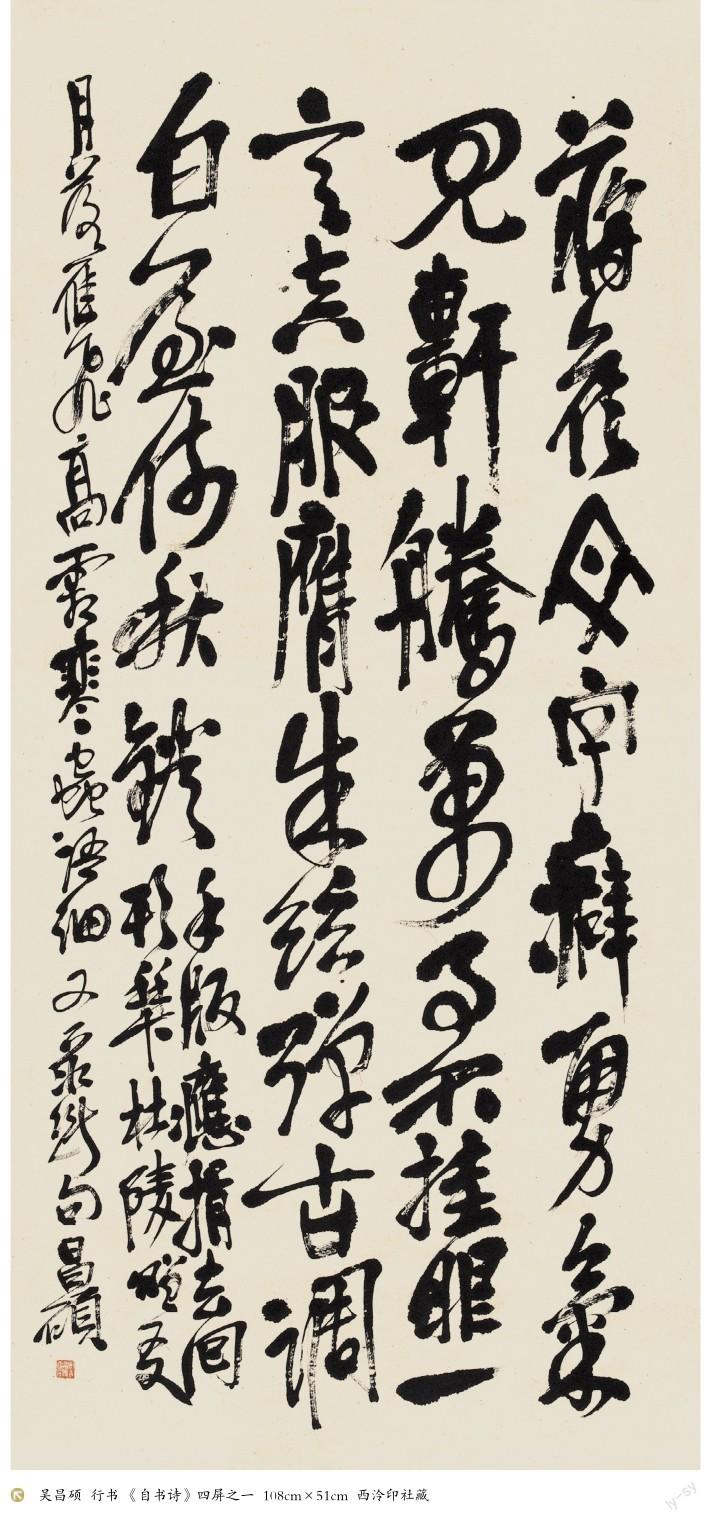

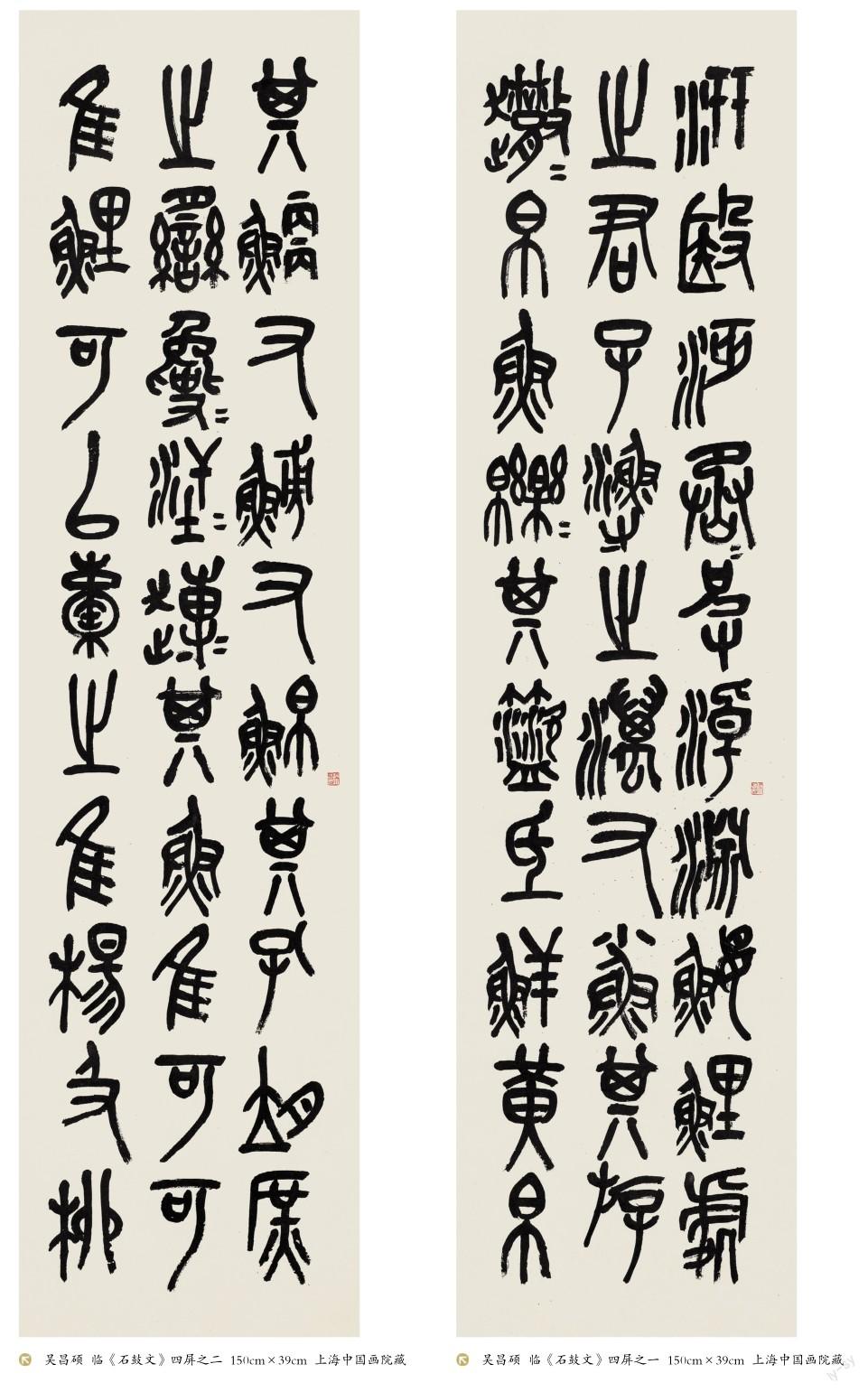

吴昌硕是诗、书、画、印四绝一通的大师,也是海上艺苑的标杆性人物。书艺以篆名世,扎根猎碣十鼓,专情数十年,由似至不似,自成新格。所书石鼓变其形而攫其神,左右揖让,取势盘搏,折股屈铁,古拙遒健,独树一帜。他在强调“与古为徒”的同时,更注重“当出己意”,是汲古来新的表率。

吴昌硕又是以一艺打通隔墙的高手。其隶、真、行、草,皆以篆籀法出之,通过石鼓所得遒劲凝练的笔墨线质,构成风格统一而又个性识别强烈的书风体系。这种苍拙浑朴、豪迈勃发、强其骨的艺术语汇,又統领构筑着他绘画、篆刻的审美境界,并以画、印反哺于书,最终形成其老辣雄浑、精气弥漫的统一艺术面貌。在国弱民卑的彼时,自有提振民族精神的意义。

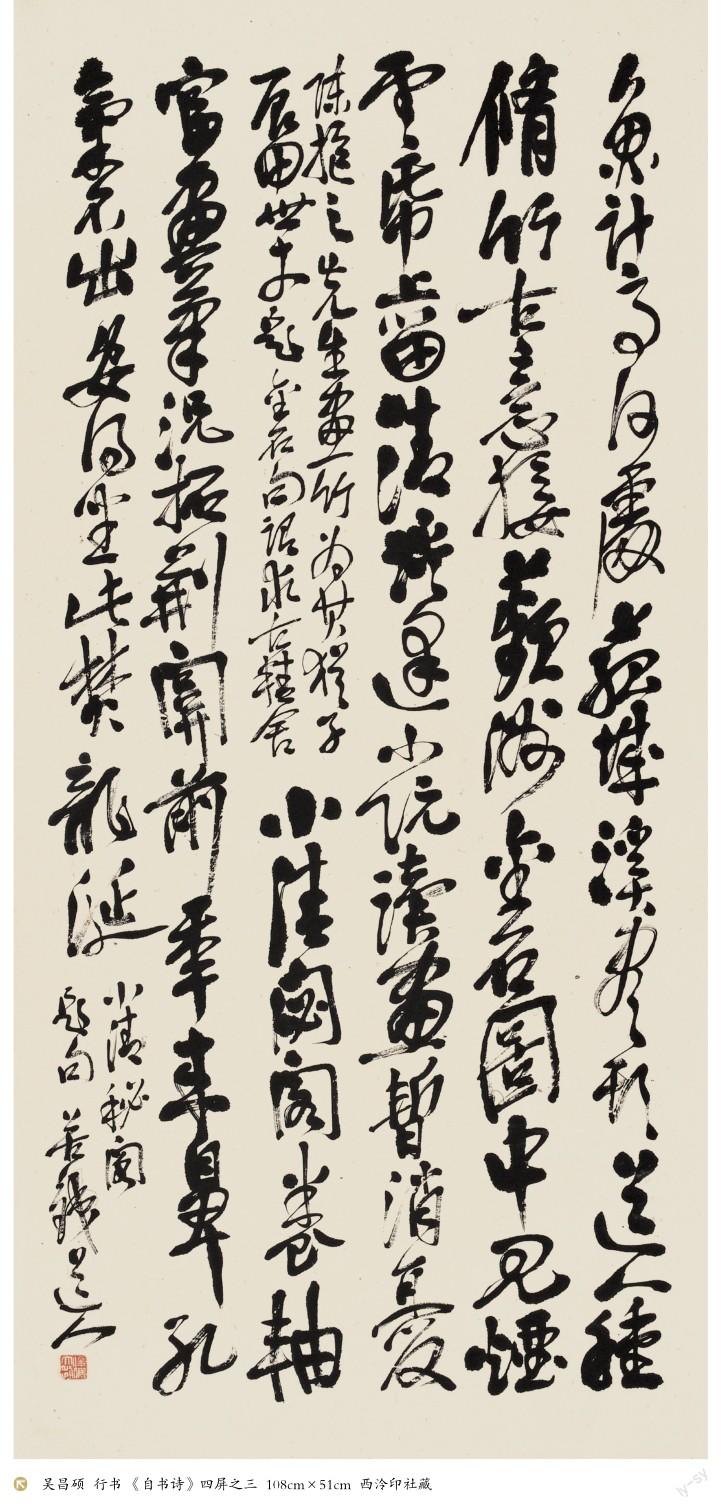

以遗老之身遁居沪上的沈曾植,是晚清官场见识广博、难得能识天下事的智者。他在理学、史学、佛学和金石训诂等多领域都有精深造诣,被尊为“近世通儒”。

沈氏早年精唐楷晋帖,后转入碑派,得笔于包世臣,嗜张裕钊,于汉魏六朝碑版广取博收;晚年锐意思变,于北碑中取方笔,于汉碑中得拙朴,于黄道周、倪元璐中取翻覆盘旋之势,形成奇峭博丽、险趣横生的沈氏独有书风,使古老的章草走向了现代。其书势大气雄,古奥险绝,刚劲恣肆,而又思沉妥帖,缤纷离披,与其自有的“奥僻奇伟,沉郁盘硬”诗风相呼应。

他是“以学入书”的典范,正是学养、见识,使入民国时已迟暮的沈曾植成就为一位极具艺术开拓力的近代大家。沈曾植启迪了一代书家,如于右任、马一浮、谢无量、吕凤子、王秋湄、罗复堪、王蘧常等皆受到沈书的影响。

近代碑学推波助澜的主角康有为,晚年也寓居海上,就地助推着沪上的碑派书风。康有为于《石门铭》和《石门颂》等摩崖类书法得力最多,兼融篆隶于行楷,线条骏发圆绵,墨色苍润相间,气象古朴浑拙。结字上紧下松,纵横开张,意态飘逸,具有浓郁的北碑意趣,又自成气象。惜此老眼高手低,所书多有线质虚浮之弊。

老辈告我,某日友人去拜访他,他正提笔写楹联,友好奇地询问:“康圣人你这执笔法跟你《广艺舟双楫》写的可不一样啊?”康答:“书是写给别人看的。”足见此公狡黠,亦说明精思未必笃行,一些有成就的理论家并不等同于创作大家。

康有为寓居鬻书上海期间收徐悲鸿、刘海粟、萧娴等为弟子,都是他碑派书法的传承践行者,皆一时俊杰。

李瑞清寓沪鬻字,亦名重一时。其书初学黄庭坚,后习篆籀与晋唐汉魏六朝,书风遒劲、生涩、疏朗,笔道老辣而富金石古意,是忠实的碑派。此公抵沪曾咨询沈寐叟,沈称在上海要靠卖字生存,务必要迎合市场“好新奇”的口味。故此后他在创作中多运用颤掣之笔,笔道线条抖颤如蚯蚓。但合理的使用涩笔或能增加书法的意趣,过度强调即成习气,且板滞不畅,缺失了自然的书写性。这也是迎合市场的书坛一例。

金石气息强烈的李瑞清书法在当时生意颇好,据称可“年获不下万金,衣食赖以无虑”。后辈名家如李健、胡小石、吕凤子、张大千、钱浩斋等,都学习模仿其书法,风靡一时。

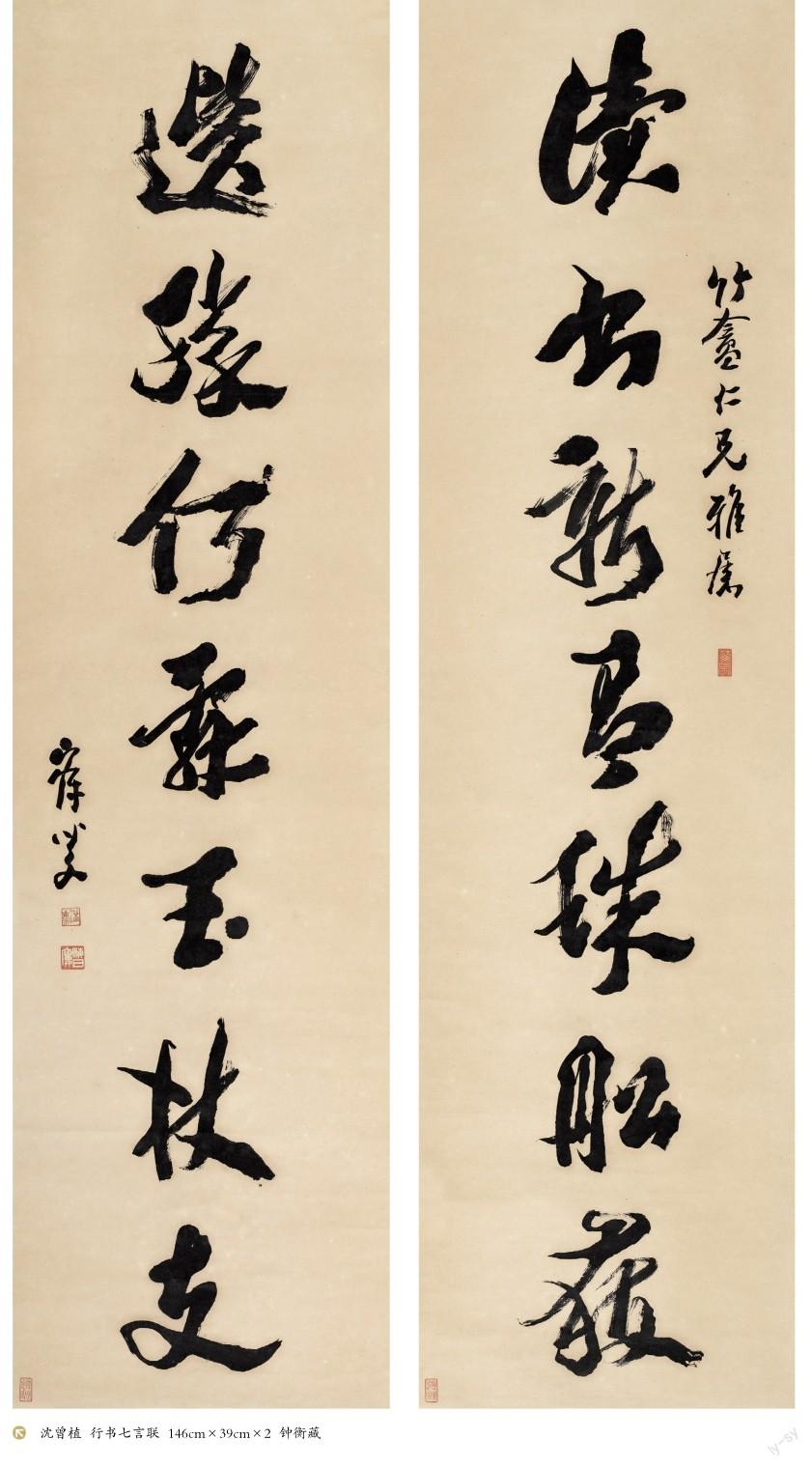

曾农髯早年与李瑞清同在京为官,共研书法,清亡后在上海与李瑞清并称“南曾北李”。曾熙书法学汉隶及北碑,尤得力于《瘗鹤铭》《张黑女碑》《夏承碑》和《华山碑》。他以篆隶圆笔为本,下穷魏晋,沟通南帖北碑,融合方圆,用笔圆通润泽,线条刚柔相济,形成宽博纵逸、雅健遒丽的风貌,较之李瑞清尤显冲和雅逸。

(二)帖学复兴,回望晋唐

艺事尚变,所谓三十年河东、三十年河西。在民国碑体书风仍占据主流地位时,帖学的回归已在多元文化中心的上海发轫并形成强势,出现了以沈尹默、白蕉、潘伯鹰、邓散木、马公愚等为代表的师法二王的海上书家。他们坚持传统帖学道路,奋力自振,起帖学于衰敝,且成果丰硕,对经典帖学的传承和现代帖学的发展产生了水乳交融的重要作用。他们以帖学为尚,但也不弃碑学,清醒辩证地审视发挥着碑学对帖学的补助功能。他们上溯魏晋,高华自守,为民国的海上书坛注入了新鲜血液。

沈尹默是近现代推动帖学的领袖,他高举复兴和回归二王经典帖学的大旗,无论书法创作还是理论研究都取得了巨大成就。作为著名学者、诗人、教育家,他一生将主要精力倾注于书法,乃至基础书法的普及和传承。沈氏书宗二王,贯通唐宋,融冶苏、米,也兼涉六朝碑版。漂泊重庆时,每日晨起必磨墨一小碗,勤奋程度可见一斑。沈氏中年偶也清狷,尝称所书小楷当不输文徵明,其实此说也颇中肯。他的书法,精于用笔,恪守中锋,秀润遒劲,清隽俊朗,给人以舒畅、流美、典雅的审美感受,深受群众喜爱。沈尹默书以二王为旨归,而过于着意形质,略失萧散简远的“晋韵”,但兼具唐人严谨的法度、宋人丰富的内涵、元人优美的字态,功力无敌,不愧为帖学集大成者。惜沈尹默晚年高度近视,几乎盲人。20世纪60年代,在日本著名书法家丰岛春海书展上,观看大对联,鼻子几乎贴着作品。平时若书写作品,由家人蘸墨递笔至他手中,指示天地头与行隔,而全篇写就,竟能浑然一体,真可谓:“以神遇而不以目视,官知止而神欲行。”也是“书为心画”的最好诠释。

白蕉是海上本土的才子,他集“才”“狂”“逸”于一身,性洒落有晋人风,在艺术上也保持着一以贯之的清狷和洒脱,是有风骨的文人。其诗、书、画皆允称一代,尤擅写兰。白蕉书师法二王,精于行草,侧锋转中,格调疏雅,气韵如兰,散发出一股娟逸简远的气息。他的书法融诗文、绘画乃至淡泊自守的精神气质,儒雅闲逸自然,意韵直追晋唐,是回归二王时代公认的高手。

马公愚作为海上帖学复兴群体重要人物之一,素有“艺苑全才”之誉,诸体皆精,胜在功力,尤善榜书,书名遍播。他真、草取法钟、王,以笔力浑厚,刚柔相济,气息淳雅为特色,不激不厉而风规自远,体现了他对魏晋书风的独特理解。其隶法《石门颂》《乙瑛碑》,篆书得力于石鼓、秦诏版,也颇具功力。马公愚推崇“中庸平和”,书风整饬均衡,秀美纯正,具醇和古丽之美。他与邓散木堪称是四体皆精的“双子星座”。

潘伯鹰也是二王书风的积极追慕者。他艺事精湛,兼工诗文。其书得力于王羲之及褚、赵,书风流丽劲健、萧散超然。草书得《十七帖》及《书谱》之法,有二王风致。而用笔刚毅凝重,拙巧相生,又受益于他的碑帖兼修,得中和之美。

(待续)