重要的不是水墨

摘 要:“后实验水墨”作为一个概念的提出,实际上是对“实验水墨”“抽象水墨”“现代水墨”“观念水墨”“当代水墨”等概念的回视与再探讨,而在“实验水墨”这个概念混杂不清的情况下,自然是很难得出一个关于“后实验水墨”的清晰定义的。当然,术语的辨析与界定并不是讨论的关键,而在于水墨艺术想要实现当代化,需要解决两个显著的问题:传统和当代,中国和西方。前者是指当代水墨艺术需要和传统水墨艺术区分开来;后者则强调在突破了传统水墨形式与趣味的束缚后,如何与西方现当代艺术形式与观念加以区分而有所创新。从“后实验水墨——我们如何创造艺术”展览出发,对相关问题提出疑问和讨论,而是否能得到一个明确的答案,显然还需要更多的研究和讨论。

关键词:后实验水墨;实验水墨;水墨艺术

近年来的南京,给国内圈子里的印象是“水墨重镇”“水墨之都”,但却不是当代水墨的重地。在这样的认知背景下,在南京举办一个“后实验水墨”的展览,似乎让人觉得好奇——这已经是南京师范大学美术学院美术馆第二届“水墨双年展”了。相比第一届南京水墨双年展的主题“纸性的语言”,2021年底举办第二届水墨双年展,其主题“后实验水墨”一方面使人们将目光回视到“水墨”“现代水墨”“抽象水墨”“实验水墨”“当代水墨”等概念的纠缠上,而另一方面副标题“我们如何创造艺术”提出了一个追问良久的问题。需要警惕的是,过于宏大的问题,往往会使得言说变得宽泛而失焦。

一、概念的迷雾:“后实验水墨”

讨论“后实验水墨”的概念,首先摆在面前的问题就是“什么是‘实验水墨”?因为有“实验水墨”才有“后”,如同现代艺术之于后现代艺术,“后”至少在某种程度上意味着有批判和意味着转折,与此同时,或许也意味着延续。回顾中国现当代艺术史的发展,“涉及‘实验水墨这样一个非常开放性的概念,有类似‘抽象水墨‘现代水墨‘表现水墨‘观念水墨‘前卫水墨这样一些用词,批评家与画家在20世纪90年代用了很长一段时间为这些概念的内涵、相互之间的区别和关联进行过讨论,希望通过对这些词义的辨析与使用来确立水墨绘画不同现象的各个特征”,[1]但效果似乎是差强人意的。因为不同程度的交叉、语义重复使得概念之间的关系本身变得无法完全区分、厘清。

最早使用“实验水墨”这个概念的批评家通常被认为是黄专,而艺术家张羽作为“实验水墨”的亲历者和推动者,在《为被误会的“实验水墨”正名——一场触及水墨发展40年的历程》一文中说:“一直以来众多涉及‘实验水墨的讨论,以及相关的批评论述,将‘实验水墨等同于黄专的‘实验水墨画,也就等同于‘抽象水墨画。值得注意的是1993年第3期《广东美术家》黄专推出的‘实验水墨画专辑,所提出的是‘实验水墨画而非‘实验水墨,虽仅一字之差则为完全不同的概念和结果。”[2]162可以明确的是,张羽的论述是建立在“实验水墨”不等于“实验水墨画”的概念基础上的。前者的特别之处在于突破了画种的限制,“水墨”由此成为一般意义上的媒材,抑或是综合媒材中的一种元素。

正如孙振华所说,“表面上看起来,‘实验水墨这个说法的包容性似乎更加强了,但是,这个说法也使得水墨问题变得更加笼统和模糊了”。[3]因为,形式的开放虽然拓展了“水墨”的外延,因为“它包含了主观性很强的变形形象、符号化的图式、表现性水墨、材料拼贴及以水墨材料为主要媒材的观念性水墨装置与行为艺术”。[4]另一方面却也增加了讨论的难度,例如我们如何判断一件“行为+水墨”“装置+水墨”形式的作品是“实验水墨”,而不是以水墨作为观念表现媒材的行为艺术或装置艺术?事实上,至今为止学界对于“实验水墨”这个概念也没有一个统一的定义或界定。而在这个基础上,能否得到一个清晰的“后实验水墨”的概念自然是值得怀疑的。

作为“后实验艺术”概念的提出者,张羽是这样界定两者的关系的,“如果‘实验水墨的工作是对水墨发展的直接追问,以水墨+观念呈现水墨的表达。而‘后实验水墨一定是跨越了水墨媒介而更为强调观念对表达的折射,或许是对创造艺术观念的直接追问”。(1)也就是说,递进的深度或许更在于对“水墨”这种媒介不同程度的放弃,而愈发强调艺术的观念性的强度。而两个概念之间是否具有一种明确的“转折性”,显然也还是需要商榷的问题。

至少在张羽的论述中,“实验水墨”和“后实验水墨”所面临的问题从来不是媒材的问题,而是同样的“观念”问题,正如他强调“不管水墨,装置及其他,我们要谈的问题是艺术——当代艺术……实验水墨的表达关键是看作品所凸显出来的当代思想、当代精神、当代观念、当代文化……”。[2]170

二、展览:“后实验水墨”的开放性成果?

在观看“后实验水墨——我们如何创造艺术”展时,人们或许依然会察觉到一种悖论,这种悖论存在于展览主题与展出作品之间,也存在于策展前言与类型区分中,也是我们在讨论“后实验水墨”这个概念时所需要面临的问题。一方面,正如“后实验水墨”提到的需要超越“水墨”这种媒介的限制,而最彻底的方法或许正是要放弃水墨这种媒材。另一方面的问题在于不使用水墨媒介或者说不和水墨发生任何关联性的作品是否能被放置在“后实验水墨”这个概念下进行讨论?如果不能,那么“水墨”无论是作为媒介,还是作为某种关联性的特质显然都在其中起到了不可或缺的作用。如果能,“后实验水墨”的范围或许应该等同于“当代艺术”。

按照作品呈现形式进行划分,陈红汗、戴光郁的作品主要采用了水墨和文字相结合的媒介方式;李二男、王劼音、张正民、付小桐、杨志麟则通过不同的方式关联到了“中国画”,例如在李二男的影像作品《动漫——数码屏风》中,“中国画”是作为动画背景出现的;而在付小桐的作品《480590孔(行为)》中,山水图像是由480590个扎破宣纸的针眼的排列组合效果显现的。艺术家例如任戬、谭勋、殷亮、秦冲、石晋华、刘旭光等人的作品,或許更偏向于以“痕迹”的方式关联“水墨”,也就是通过其他媒介制造一种水墨幻觉。例如殷亮的作品《手冲NO.1(日常)》选用的是咖啡滤纸上的“痕迹”;任戬的《屋漏痕(日常擦洗)》是选用了擦洗过脏污的抹布上的“痕迹”;秦冲的《丢失(装置)》则是通过烟熏的方式在纸上呈现仿水墨的“痕迹”。

倪卫华和杨重光的作品似乎选用了相似的场域,两者的行为实施场景都涉及拆迁或废弃空间。倪卫华的作品《追痕——上海宝山联丰路拆迁区域(行为)》是其系列作品《追痕》中的一件,同样的行为还出现在了上海宝山不锈钢园区、上海浦东景名路拆迁区域、江西景德镇三宝路、浙江台州横渡镇桥头区等地区。从展出的影像视频来看,被雇佣的劳动者正在使用墨汁或黑色颜料顺着墙面上的裂缝进行绘制,在这种行动中,一种偶然的痕迹与人为的描绘合二为一了。在杨重光的作品《望春路旧澡堂(场域涂鸦)》中,艺术家也是在“废墟”空间(废弃空间)进行黑色的涂鸦行为。两位艺术家的作品有相似性,在于他们都选用了一种老旧、斑驳的作品背景(场域),它们共同指向一种追忆——事物从新生走向衰败的过程。同时或许也暗示着一种批判,卡尔维诺在《看不见的城市》中,讲到一个名为“莱奥尼亚”的城市,这个城市每天都在自我更新,人们每天都在使用新的东西……而昨日之物,不管是否能用,都被当成垃圾,被人们丢弃。城市的更新如此之快,而问题或许在于人们对此习以为常。

展览中的《指印》应当算是张羽最具代表性的作品之一。影像视频中录制的正是艺术家以手指沾水按压在地面上的重复性动作,随着时间的流逝,早先被按压的水印逐渐消失,整个过程或许暗示着一种“轮回”。《指印》作品同样也暗示着艺术家观念的转变,在20世纪90年代,张羽首先是“弃笔”,“对于他来说,只有墨而无笔,因为可以用任何东西包括手指代替笔。一切目的是要建造一种象征性的形象,比如灵光,一种混沌”。[5]而后是在2000年后的“弃墨”,仅仅使用“水”而舍弃了“墨”,并提出水是“零媒介”。或许在张羽看来,“弃笔”还是属于“实验水墨”阶段,而“弃墨”已然是“后实验水墨”阶段的作品。具有相似意味的作品还有张健君的《拓太阳》,影像视频中艺术家通过一张宣纸——在海岸边的宣纸,利用“水”拓印远处的太阳形状。“拓印”作为一门技术在中国拥有悠久的历史,其效用主要是为了保存和传播,然而艺术家选用的对象却是太阳和水,不可拓印的对象和不可保存的痕迹使得整个过程变得虚妄,同时也充满了一种“夸父逐日”的意味。

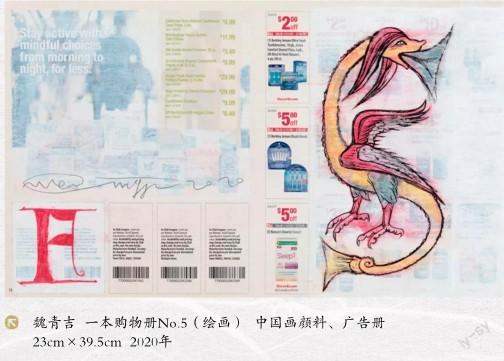

如果说展览中的大部分作品还能关联到水墨这种媒材,那么沈少民的作品实际上更多的是连接到了中国传统文化或习俗中的相关内容,例如小脚和盆景都是呈现了一种“病态美”,而展出的《盆景》就是通过器械和药物把一个活生生的健康植物扭曲成病态的产物。魏青吉的作品《一本购物册》系列或许更多的是关联到一种中西对比,以国画颜料绘制的奇珍异兽的形象和印刷排版的英文字母的对比。

可以肯定的是,展览向我们充分地展示了“水墨”关联形式的可能性,“也许,水墨是处于一种被剥离或是被携带的创造关系,所以可能是水+墨,或许只是‘水或‘墨,也许与水、墨均无直接关联,但其是以创造表达为目的,就是说水墨认知是被表达的思想认识携带着的存在。也可能是水墨意识对创造艺术的呈现,那么水墨的价值也许不是直接呈现而是被关联的。”(1)这种万能的“关联性”使得“后实验水墨”也变成了一个“巨型理论框架”,[6]19-24能把表述目标、生效机制上都大相径庭的作品都归纳到同一个“水墨”问题下,其后果必然是在极度膨胀导致范围扩张的同时埋下“后实验水墨”这个概念瓦解的危机。

三、两难:水墨艺术如何当代化?

一百多年前的杜尚也许也仔细思考过“我们如何创造艺术”这个问题,所以他才会选择在一件小便池签上名字《泉》,使其摇身一变成为美术馆的座上客。或许,策展人提出的“我们如何创造艺术”这个问题,还原到本次展览的主题语境中,应该是期望从艺术家的角度出发,讨论水墨艺术如何当代化的问题。

问题的背后潜藏着两组对立的概念:传统和当代,中国和西方。不可否认的是,“水墨”是独特的,这种独特既在于形式本身蕴含着一种“东方精神”,承载着一种文人笔墨意趣,由此与油画、装置、行为等西方现当代艺术形式拉开了距离。但水墨要实现当代化又必须得抛弃传统,实际上也就是抛弃了水墨的核心内容。而在水墨艺术走向当代的过程中,正如部分批评家提出“‘85新潮以来的实验水墨,最大的问题是,大多数艺术家主要是以西方现代主义或后现代主义的观念在制作水墨。其中出现了几种类型:尤其是抽象水墨,即以西方抽象的方式,借用中国水墨材质,达到一种新的抽象感受。”[7]简而言之,水墨艺术的当代化不能以一种简单的“现代观念+笔墨技法”[8]的中西结合方式,否则被进行后殖民主义角度的讨论是自然的。

一部分人的看法在于,“‘水墨艺术与水墨的联系通常是视觉上的捕风捉影、观念上的牵强附会和表现手法上的风马牛不相及。它们从‘水墨画中脱胎换骨。完成了对水墨的彻底否定。它们实际上是一种新类型的艺术形态,不再是水墨而只能是‘水墨的终结”(2)其结论就是水墨艺术无法当代。而另一部分人则认为,“‘水墨作为‘媒材概念时,它就不再只是单纯的水墨媒材,而是渗透着‘文化身份的一种自我确认,带有主体性的本质定义——它试图在中西对立中证明自己的中国身份,并在古今對立中证明自己的当代身份”。[6]19-24在以水墨媒介为主体的假想中,通过引入西方艺术中更具有当代性的形式载体,例如行为、装置等,来旁证“水墨”的当代性,而又用“水墨”来赋予行为或装置以“中国性”,这无疑陷入到了一种“太极式循环”中而并不能实现一种真正的“当代”。

也有其他的思路,批评家杭春晓提出,“将注意力放置于具体作品的视觉结构中,讨论具体而微的视觉体验,以及体验背后的艺术方式”,[6]19-24重点在于强调“过程性”;按照栗宪庭的说法是“极繁主义”;按照高名潞的看法则是“极多主义”。例如我们在观看张羽的《指印》,张建君的《拓太阳》,抑或是宋冬的《水写日记》时,讨论的重点既不是与水墨相关联的媒介问题,也必然不是单一的按压、拓印、书写行为,就是说不是割裂地看待作为“物”的“水墨”的问题与行为艺术抑或是观念艺术的问题,而是需要一种整体性眼光,“是过程性、时间性、观念性、平面性相融合的自然化的整体”。(3)而这种方式实际上是摆脱了西方极多主义重“物”、观念艺术重“观念”的“割裂式艺术范式”,而可能与中国传统美学中人与物、情与景、象与意交融的整一性原则相关。

可以明确的是,中国水墨艺术的当代化必然要经历从形式到观念的转变而区别于传统意义上的“水墨”。但这并不意味着彻底放弃“水墨”这种材料,因为其结果只能导致相关“水墨”概念的泛化而缺乏被归纳讨论的共性。而之所以追问中国水墨艺术如何当代化,实际上是追问中国当代艺术如何摆脱西方的形式与观念,而有新创造、新角度。或许,从我们的思维方式出发,探求我们的艺术方法论,不失为一个有效的方法。正如美国著名艺术史家拉塞尔所说,“艺术不仅仅存在于所理解的物体之中,而且还存在于我们对它的认识的方法中”,[9]所以重要的其实不是水墨,而是观念。

也许,要观念又要水墨是一件矛盾的事。

或许,要水墨又要观念是一件勉强的事。

(作者:幸子,原名万幸福,女,南京艺术学院美术学院博士研究生)

注释:

[1]吕澎.中国当代艺术史[M].上海:上海书画出版社,2020:283.

[2]张羽.为被误会的“實验水墨”正名——一场触及水墨发展40年的历程[M]//封加樑,张羽,张正民.后实验水墨——我们如何创造艺术.石家庄:河北美术出版社,2021.

[3]孙振华,鲁虹.实验水墨向何处去[J].画刊,2005(8):31-32.

[4]殷双喜.开放与延伸:当代文化中的实验水墨[J].新视觉,2010(4):34-36.

[5]高名潞.另类方法 另类现代[M].上海:上海书画出版社,2006:43.

[6]杭春晓.隐藏的能指——关于“抽象水墨”“实验水墨”的另类思考[J].美术研究, 2012(4).

[7]夏可君.中国当代水墨艺术问题[J].中华书画家,2017(11).

[8]顾丞峰.现代水墨的两难[M]//感受诱惑——中国当代艺术静观.重庆:重庆出版社,1999:65.

[9]拉塞尔.现代艺术的意义[M].常宁生,译.北京:中国人民大学出版社,2003:178.

参考文献:

(1)张羽:“后实验水墨——我们如何创造艺术”展览前言。

(2)蒋奇谷《水墨为什么没有当代》,艺术中国http://art. china.cn/voice/2014-02/13/content_6664094.htm。

(3)于广华:《当代水墨的中国经验——以若干个案研究为例》,上海大学博士论文,2021年4月。