隋代敦煌飞天图形在当代图案设计中的转化应用研究

汤娜 刘思雨

摘要:隋代是我国敦煌飞天发展中最具艺术创造力的一个时期。文章对隋代敦煌飞天图形在当代图案设计中的转化应用展开研究,以使两者更契合、更与时俱进地融合应用,促进敦煌飞天这一文化遗产的继承与发展,为隋代飞天图形与当代图案设计的结合提供参考。文章运用现代视觉传达设计的提取方法,对隋代飞天图形进行深入解剖、整合、重组、再构筑,辅以中国传统花草纹饰进行再组合,增强再设计图境的合理性与文化性。隋代飞天图形在实际中的应用能够给当代图案设计带来古朴灵动的艺术特色,在发扬与传承敦煌飞天艺术文化方面具有重要意义。

关键词:隋代飞天形象;图形设计;提取与重构;转化研究

中图分类号:J218.6;J524 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2022)11-00-03

在我国众多文化遗产中,隋代的敦煌壁画散发着璀璨的光芒。在隋朝时期,敦煌莫高窟的建窟进程达到了顶峰,隋朝是建窟最多的时代,也是飞天艺术的转型、创意时代,此时的飞天图形完全打破了西域画风的束缚,是唐代敦煌飞天发展到巅峰的前奏,是敦煌飞天中国化进程中不可或缺的一部分。因此,对隋代敦煌壁画飞天进行研究具有一定的历史价值与现实意义。

针对隋代敦煌飞天图形的转化设计研究,能够有效推进敦煌壁画文化的继承与发展。在图形应用方面,整理总结隋代飞天图形特点,明晰其固有的、发散性的色彩规律,对相关图形元素进行提炼与再设计,结合中国传统纹样意象的基础,用现代视觉传达设计方法完成对隋代飞天图形的设计,构筑新的视觉形式,从而为现代图案设计提供参考,并应用于现实生活中的各个领域。

在社会传承方面,敦煌飞天艺术与中国传统纹样图形的结合有效满足了敦煌飞天自身的发展诉求,在发扬传统文化核心理念、弘扬融合与创新的艺术精神上具有重要意义。

1 隋代敦煌飞天造型特征

1.1 形态特征

隋代初期,飞天形象出现世俗性的形态变化,开始借鉴杂技、乐伎的舞蹈动态,身体弯曲幅度巨大,腹部突出,出现仰体、倒飞、游浮、升空、旋转等姿势,在设计上灵活多变,仙人的韵味与动感十足,有的形态神似没入水中的潜水员,有的则更倾向于男性在天空中飞跃的形态[1]。随着时间的推移,到了晚隋时期,飞天形态开始尽可能多地仿照中原女性的体态特点来设计,逐步往小巧玲珑的方向发展,整体姿态看上去更加灵动,表现在体式曲线上多为L形、V形、C形,形态特征表现出形体修长、细腰玉璧、婀娜多姿的特点。

1.2 服饰特征

针对飞天服饰的研究,具体从服装和饰品两部分展開,服装由头部、上身、下身组成,主要是对长裙及飘带的研究,饰品由头饰、项饰、臂钏等组成。本文对飞天形象服饰进行研究,选择隋代具有代表性意义的三个洞窟展开分析。

莫高窟中绝大部分为反弹琵琶图形,仅有一例反弹箜篌,此飞天头上有发带,梳着双髻,头戴宝冠,赤裸上身,长裙由腰部开始穿饰,腰部配有飘带,长裙垂摆自然,颈部有项圈,手腕处戴有手镯,背身弹箜篌,动作写实,飘带飞扬,飘逸自由。佛宝盖一侧的飞天,头戴宝冠,隆胸细腰,是极具代表意义的女性形象,手持莲花或花盘散花,盘旋于祥云中,色彩明艳强烈。

总结来看,隋代时期的飞天在服饰上主要以花冠、长裙、腰裙、腰带、帔帛为主,并配以珠宝、手镯、项圈为点缀;在头部特征上表现为束发簪且以宝冠点缀,两侧配有宝缯,有一小部分的头部后方设圆光;上身以赤裸为主,部分着僧袛支,或右袒袈裟、络腋等,下身以长裙为主,通常围裹在腰间,并且系有腰带,长裙一般会垂到臀部位置,到了隋代,长裙已达到脚踝位置,裙身较为贴体,后裙较为宽松;饰品多以宝冠、耳珰为主,宝冠旁边配有宝缯,颈部以璎珞搭配,肩部披着帔帛,臂部设置有臂钏、手镯。

1.3 色彩特征

在隋代时期的敦煌壁画中,红、黄、蓝是应用最为广泛的色系,热烈明亮的红色、黄色把飞天仙佛的光彩闪耀表现得栩栩如生,与鲜活沉稳的蓝色系相互衬托,既夺人眼球又使人沉浸其中,充分体现了仙宫神佛的浪漫光辉。同时隋代丝绸之路繁荣,许多西域商人来到敦煌地区,地域文化更进一步融合,敦煌飞天在印度文化、西域文化、中原文化共同孕育下诞生,西域式飞天逐渐向中原式飞天转化,绘画风格也从北周时期的单一红色系转为隋代的“色彩斑斓”,更注重色彩上的富丽堂皇。另外,创作壁画时,所选用的都为矿物颜料,能够保证壁画经过千年也不褪色,因此今人仍旧可以看到千年前的壁画。

1.4 构图特征

飞天是敦煌艺术中人们熟知的图形之一,是敦煌壁画中人物装饰画风格的一种极致体现,主要表现在画面要素安排的有序性和自由性上,能够形成独特视觉感受的构图形式。飞天的构图形式主要分为连续式构图、对称式构图和零散式构图[2]。

连续式构图中的飞天主要飞舞在藻井的周围、人字披两侧、平基的岔角和佛像群的上方,有的腾升,有的降落,有的手捧佛莲,有的手持乐器,前呼后应,扬手散花;对称式构图的飞天主要分布在壁画两侧、龛楣两侧、佛像背光两侧、平棋四周的三角地带等,对称形态的飞天衬托出画面整体的稳定性,充分突出画面的视觉重点,使处于中心位置的佛像更加神圣肃穆;零散式构图则是画匠因地制宜、随形就势地点缀飞天形象,目的是填补画面空白,使画面更加丰满、充盈。

2 基于隋代敦煌飞天图形元素的图案设计思路与应用

2.1 设计思路构建

2.1.1 分析提取飞天的造型元素

经研究总结,隋代飞天服饰大部分仿饰于中原女性形象,精妙生动,衣裙、巾带样式皆源于中原,裙边大部分为牙旗、三角状,体现出隋代女性服饰特点。飞天形态表现丰富,以L形和V形曲线为主,造型上色、线并用,借助纹样的排铺凸显浓烈的色彩韵味。飞天四周绝大部分由神圣威严的火焰纹来搭配,体现光辉氛围,具有强烈的烂漫味道。隋代飞天的服饰多以红色、黄色、蓝色为主色调,饰品使用颜色最多的为红色系和蓝色系;乐器多为箜篌、琵琶和横笛[3]。通过对飞天造型元素的归纳整合,借助现代视觉设计手段加以提炼,从而得到飘带、裙式、纹样、乐器等元素,整理设计要素后进行精简再设计,在保证飞天形象自然生动的基础上,以一种全新的形式凸显飞天形象的特色。

2.1.2 复现飞天的动感艺术图式气势

“气势”是中国传统图案中蕴含的生动气韵和意境,它是传统图案的精气神,敦煌飞天作为我国不可或缺的传统文化精华,在相关现代图案设计里要牢牢把握好“气势”[4]。为了复现隋代敦煌飞天精致古朴的艺术“气”和强烈的动感“势”,增强韵律感,要抓住两个重点:一是抓准以“动”为核心的图式设计风格与观者感受,对飞天旋飞曼舞的动态特征进行夸张、变形和装饰性处理,充分发挥点、线、面的装饰效果,使构图神态生动、轮廓清晰,富有节奏感和韵律感;二是在飞天周围加入生机盎然的中国传统花草纹饰,本设计中选用中国传统绘画作品中出现次数最多、最具代表性的意象图案——荷花、百合、梅花、月季和藤蔓纹样,将这些意象图案与敦煌中具有代表意义的图案纹样相结合,共同为飞天的复现提供合理的图境,使飞天图形的再设计应用具有组合性和文化性,而不是孤立地将飞天“古为今用”[5]。

基于上述的两个重点,将飞天图形与传统花草纹饰相结合,通过分解、变异、错位等构成方式整合和重组,形成新的图形和新的寓意,最大限度复现隋代敦煌飞天满壁风动、天衣飞扬的动感艺术图式气势。

2.2 设计应用展示

本设计在尊重和传承原始形体的基础上,在原型分解、重构的设计过程中,融入了新的设计理念和设计手段,既保留了传统飞天的韵味,又赋予了其鲜明的时代特点。在背景铺设方面,本设计将荷花、百合、梅花、月季和藤蔓纹样与敦煌藻井莲花纹、火焰纹、忍冬纹、花瓣图形进行结合演化设计,背景多铺设流态的花朵和纹饰,着力渲染飘飘腾仙的动势,达到满壁飞动的效果(见图1)。

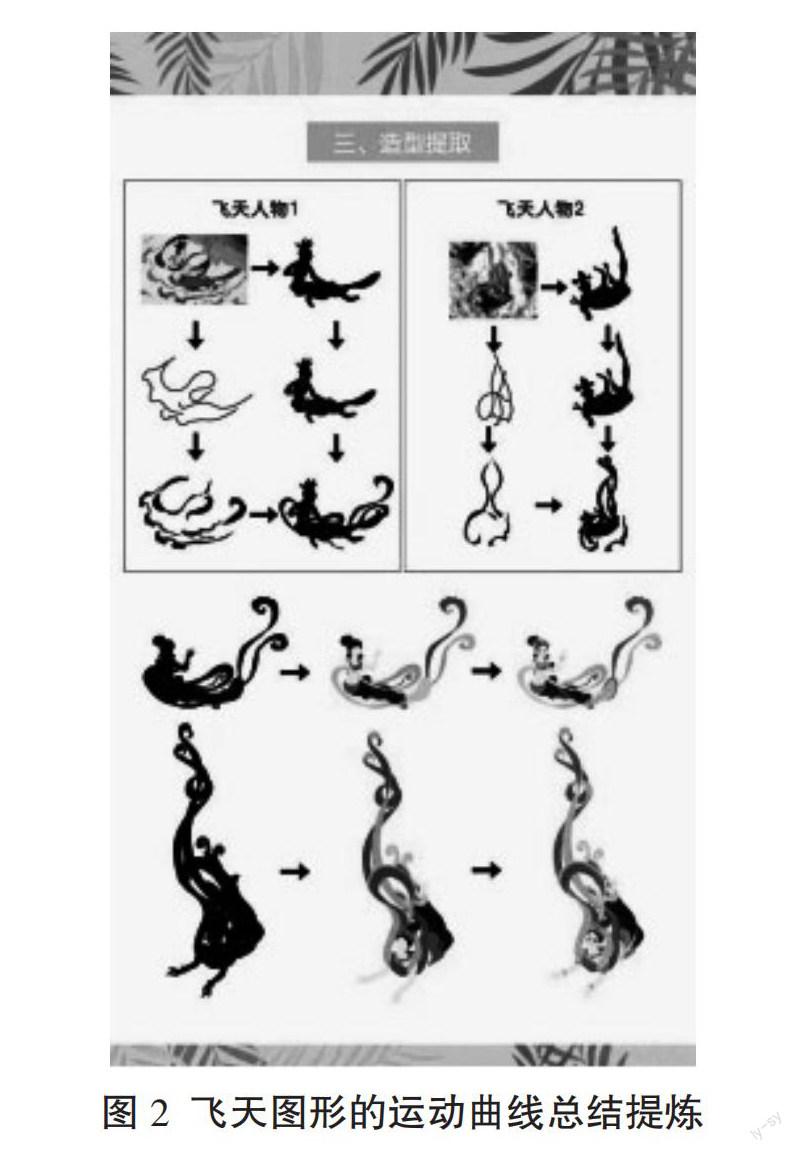

在动态构成方面,飞天之美,美在飞动,而“飞”的飘带就是线条,正是线条浓郁的流动特性才渲染出飞天飘逸潇洒的动感氛围,在人物造型上则不追求写实准確,写意而不写神(见图2)。在文化风格方面,“和谐”是中华民族共同的向往与追求,所以要在飞天的再设计中综合各个时代的文化精华,赋予其全球文化大融合的特点。

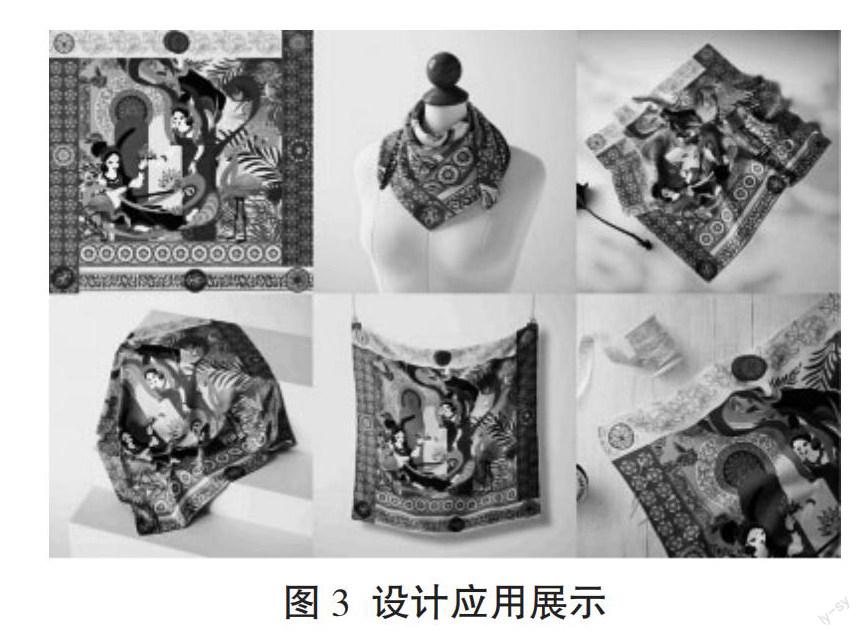

在世俗特征方面,飞天向来都是“时尚”的代名词,与对应时代的流行风格紧密相关,对造型元素进行变化多样的处理,用装饰线条分割各自的位置,构筑特定的飞天空间,虽然在整个画面中占比不大,却给人一种神殿缥缈的意境,本设计选择现代插画设计中的新锐时尚元素——火烈鸟图形,置入整体图境,营造摩登热烈的氛围。在最终的展示载体上,选用丝巾图案的形式进行展示,丝巾的质感、印制精度和大面积的呈现适性都相当契合本设计的展示需求(见图3),在花团锦簇、流动缭绕的背景下,丰富的纹样图形利用动势的排列相互呼应,两位飞天弹奏追逐,形成叠合、交错的美感。

3 结语

敦煌飞天不仅体现出艺术形式上的动态美,而且以一种世俗化的形象展现出摆脱尘世的境界美。随着历史的推进,承上启下的隋代不断创新进步,将经由丝路“飞”来的西域文化和中原本土文化特色结合起来,创造出具有时代特色的精致飞天图形。文章所涉及的飞天图形转化研究在已有的隋代敦煌飞天图形的基础上展开,将其融入当代图案设计中,具体体现在现代视觉设计中相匹配的提取及艺术表现形式上,深入解剖、整合、重组和再构筑隋代敦煌飞天图形后,得到全新图案设计呈现,不仅能够更好地促进隋代飞天与现代审美风格相融合,而且能够有效助力敦煌飞天艺术文化的保留和传承。

参考文献:

[1] 张雅娇.隋唐敦煌壁画飞天形象在视觉传达中的应用研究[D].北京:北京交通大学,2019:12.

[2] 王凯悦.敦煌壁画元素的提取再创作[D].兰州:兰州交通大学,2018:16.

[3]叶黎君.敦煌联珠纹的形态特征与其在视觉传达设计中的应用[J].包装工程,2015,36(10):104-107.

[4] 王亚飞.“飞天”形象在文化创意产品中的应用[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2021,42(4):77-83.

[5] 步连生.敦煌飞天,一舞千年敦煌石窟艺术:隋代莫高窟[J].世界博览,2019(20):34-38.

作者简介:汤娜(1976—),女,内蒙古包头人,硕士,副教授,研究方向:设计艺术学、视觉传达设计、服装设计。

刘思雨(2001—),女,河南郑州人,本科在读,研究方向:视觉传达设计。