农村集体统筹能力的式微及其基层治理效应

摘要:股份合作制改革是农村集体产权制度改革的重要内容,对基层治理及农民与国家关系产生了深刻影响。农村股份合作制改革如以“股权量化”与“政经分离”为主要方向,一定程度上虽有利于缓解利益分配矛盾与代理人寻租困境,但珠三角多地经验表明:这不仅难以从根本上解决上述困境,还可能诱发更复杂的基层治理效应。其深层原因在于农村集体统筹能力的式微,包括集体土地所有权的虚化、集体收益分配权的剥离、集体土地经营权的锁定以及股份合作制与集体经济制度之间存在内在矛盾等。乡村振兴背景下,应以强化集体统筹能力的基层有效治理思路替代“重分轻统”的产权改革思路,构建一种兼顾经济效益与社会效益的集体经济运行机制,实现集体经济与基层治理的良性互动。

关键词:股份合作制改革;基层治理;集体统筹能力;集体经济

中图分类号:C912.3;F276.2 文獻标识码:A 文章编号:1009-9107(2022)04-0027-08

一、问题的提出

集体经济是指集体经济组织成员利用集体所有的资源资产要素,主要包括资源性资产、非经营性资产与经营性资产,通过股份合作、集体经营等多种形式联合起来实现共同发展的一种经济形态,是社会主义公有制经济的重要组成部分。据农业农村部统计,截至2019年底,全国拥有农村集体资产的行政村达60.2万个,账面资产6.5万亿元,其中经营性资产3.1万亿元,占47.4%,是我国集体经济收入的主要来源;从地域分布来看,农村集体资产大体呈“6、2、2”的分布格局,即东部地区资产为4.2万亿元,占总资产的64.7%,中部和西部地区分别占总资产的17.7%和17.6%,且全国村庄之间的资产分布也不均衡,超过3/4的资产集中在14%的村;从资产经营收益看,有10.4%的村收益在50万元以上,主要集中在城中村、城郊村和资源充沛的村庄[1]。当前,在面对农村集体经济的资产规模快速增长、区域分布严重不均衡甚至是集体资产的贪污挪移等问题,能否实现集体经济的有效管理,直接影响到农民合法权益的基本保障与农业农村社会的稳定发展,更是关乎防止集体资产流失、实现集体资产保值增值的一个重要问题。因此,探索积极有效的集体经济管理模式具有重要意义,其中农村股份合作制改革成为我国当前农村集体产权制度改革的重要方向。

学界普遍认为,当前我国农村集体经济管理主要存在两大问题:一是集体经济的利益分配矛盾与基层社会稳定问题[2],如外嫁女聚众上访问题、新增人口利益分配问题以及外来人员利益共享问题等,是影响当前农村尤其是东部发达地区农村基层社会稳定的重要因素;二是代理人自主性空间与代理人寻租行为之间的矛盾,如果村干部缺乏自主弹性空间则影响基层治理的有效性,如果村干部寻租空间过大则会导致农村集体资产流失、进而影响农民权益保障。对此,学者们主要从制度层面予以解释。首先,集体经济的产权主体模糊。由于集体所有权缺乏明晰主体,集体经济组织成员权界定则成为集体经济管理工作中的一个棘手问题,各地农村也因此出现了争权夺利、身份竞争、利益分配纠纷、公共服务不均等问题[3],农村基层社会矛盾因此不断加剧,因为集体产权主体的模糊特性为村干部的寻租行为增加了空间[4]。其次,集体经济的管理主体混乱。由于我国《宪法》和《村民委员会组织法》对农村集体资产的管理主体不甚明确[5],农村集体经济组织和村两委之间出现了职能交叉,从而为集体经济管理过程中的拉票贿选、以权谋私、代理人寻租提供了可能,甚至引发村民的不满与上访等抗争行动[2]。第三,集体经济管理缺乏监管机制[6]。由于我国农村集体经济管理与基层社会治理长期处于“经政合一”状态,村支部书记往往是身兼数职,权力高度集中,既缺乏自上而下的行政监管机制,同时也缺少有效的群众监管渠道。

基于上述认识,政学两界积极推动我国农村股份合作制改革,其主要内容包括农村集体土地的确权到户、集体资产的股权量化以及集体经济组织的政经分离等。为化解集体经济管理过程中的利益纠纷和代理人寻租问题[7],各地尤其是集体经济发达地区在实践中积极探索以股权量化和政经分离为内容的农村股份合作制与集体经济管理新模式。近年来,这一模式的探索也得到了国家政策的支持。2016年底中共中央、国务院颁布《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》,明确指出“着力推进经营性资产确权到户和股份合作制改革”“农村集体经济组织要完善治理机制……防止少数人操控”“有需要且条件许可的地方,可以实行村民委员会事务和集体经济事务分离”。该意见颁发后,农村股份合作制改革很快在全国推广开来,部分地区还积极推动“政经分离”实践,试图使集体经济组织在“去政治化”的同时,逐渐探索一种更加市场化的集体经济管理模式。

对于珠三角地区而言,集体经济具有资产规模较大、村干部贪腐空间较大、农村基层利益纷争频繁等特征,并且珠三角是全国最早在全域范围内进行农村股份合作制改革与探索的典型地区之一。珠三角多地实践表明,农村股份合作制改革虽然在明晰产权的基础上重构了集体经济的运行逻辑,一定程度上有利于解决利益纠纷和代理人寻租问题,但同时深刻改变了基层治理的集体经济基础,从而诱发了更多的基层治理困境[8-11]。因此,如何理解农村股份合作制改革的理论预设与珠三角地区的经验悖论?农村股份合作制改革为何在实践中遭遇基层治理困境?集体经济组织应保留“政经合一”组织形态还是定位为单一经济组织?本文将通过珠三角地区股份合作制改革的实践考察,揭示股份合作制改革后的基层治理困境,并从农村集体统筹能力的新视角解释其背后的深层原因,进而反思当前农村集体经济管理模式的路径选择与集体经济组织的功能定位。自2016年,笔者与所在研究团队先后在东莞、深圳、中山、佛山等展开了广泛的村庄调研,对珠三角地区的农村股份合作制改革进行了持续追踪与深入考察,为本文的研究提供了经验基础。

二、农村股份合作制改革:从集体所有制经济到股份合作制经济

2016年底中共中央、国务院颁发《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》,要求5年内基本完成改革,各地纷纷进行集体产权制度改革试点。十九大报告再次强调,“深化集体产权制度改革,保障农民财产权益,壮大集体经济”,改革内容包括清产核资、股权量化、政经分离以及建立股份合作组织等。对于珠三角集体经济发达地区而言,农村股份合作制改革不仅是做大蛋糕的问题,更大程度上是如何分蛋糕的问题,建立集体资产归属清晰、权责明确的现代产权制度成为其重要改革目标。具体而言,股份合作制改革的初衷有二:一是避免产权模糊带来的利益分配矛盾;二是防止代理人寻租与集体资产的流失,保障农民的财产性权利。下面笔者将结合东莞市S村和深圳市H村的实地考察,具体呈现农村股份合作制改革的实践形态。

(一)农村集体资产的“股权量化”:从集体所有权到农民股权

东莞市S村有户籍人口5 400余人,股份合作社股民5 190人,流動人口2.5万人。行政村与村民小组两级净集体资产5亿余元,村组两级集体经济总收入1.1亿元,其中村一级收入2 800万元,集体经济来源主要是以集体土地、厂房出租为主。在地方政府的引导下,该村于2005年开始实行股份合作制改革,将集体经济组织改造为股份合作社,将土地、厂房等集体资产进行清产核资、折股量化,并界定股民资格,在保留一定数量集体股(大约20%~30%)的基础上,依据每个集体成员承包地数量与劳动年限将集体资产量化到人、固化到户,整体性意义上的集体所有权被分割为产权清晰的农民个体股权。

S村集体资产的“股权量化”改革主要采取如下措施:一是清产核资,即对行政村与村民小组两级的集体资产(包括土地、厂房等固定资产)按市场价折算,未开发土地按25万元/亩的价格折算;二是界定股民资格,其中政策要求是拥有本村户口且拥有土地承包经营权的村民即可,但村规民约则要求外嫁女即使户口不迁出也无权享受集体分配,特殊群体可按半价或者全价购买永久股权;三是股权固化,该村成员资格界定的时点是2005年12月31日24时00分截止,实行“生不增、死不减”的股权固化分配模式。股权固化之后,股权不允许转让、买卖,允许在家庭内部继承。实际上,集体资产的“股权量化”改革是本轮农村集体产权改革的核心内容与基础环节,目的在于实现集体利益分配时所要求的产权明晰,将产权模糊的具有整体性特征的集体所有权分割为每个集体成员的股权,以期保障农民的合法权益。

(二)集体经济组织的“去政治化”:从“政经合一”到“政经分离”

深圳市H村有户籍人口1 441人,外来人口6.5万人。2016年H村集体经济收入达1.1亿元,其集体经济类型以出租物业带来的经营性资产为主。20世纪80年代末,H村集体抓住发展契机修建了大量厂房、员工宿舍、道路等基础设施,吸引大批港台外资企业投资办企业及外来人口涌入就业,实现了村集体经济的发展壮大。“政经分离”改革之前,H村党支部、村民委员会和集体经济组织是“三块牌子、一套人马”,书记、主任、社长“一肩挑”,既履行村两委的行政与自治职能,又兼顾集体经济管理工作,但“政经合一”体制弊端如代理人寻租等问题的逐渐凸显。为实现集体经济的有效管理和可持续发展,该村于2016年底推行“政经分离”改革,主要内容是通过人员分离、职能分离、账目分离等,将集体经济股份合作公司从原来“政经合一”体制中分离出来。

首先,人事分离。在传统“政经合一”体制下,村两委与股份合作公司是一套人马,书记、主任、社长一肩挑,权力高度集中,负责协调村庄全面工作,组织内部其他工作人员也都各有分工。“政经分离”改革之后,集体经济股份合作公司的干部工资由股份合作公司自我供给,而村两委干部工资则由地方政府支付。这样,地方政府通过财政纽带实现村干部行政化,使得村民委员会成为基层政府的科层延伸和派出机构,由此实现人员的统一调配。

其次,职能分离。“政经分离”改革之前,在村民委员会与集体股份合作公司之间,干部交叉任职较多,村民自治程度较高,股份合作公司承担了公共管理与经济发展的双重职能。“政经分离”改革后,由于土地属于村集体所有,因此村庄内部涉及土地等资源性资产的经营发展与利益分配以及其他土地纠纷等事务是集体经济股份合作公司的职责,而村庄公共事务成了村两委与地方政府的职责。

最后,账目分离。“政经分离”改革之前,H 村利用集体经济股份合作公司的资金修建了一栋五层办公大楼,这是政经合一体制下遗留的一项难以分割的集体资产。“政经分离”改革之后,办公大楼归集体经济股份合作公司所有,村民委员会则没有独立的办公场所,于是就以向集体经济股份合作公司租赁的方式继续办公,村民委员会则需向集体经济股份合作公司缴纳办公楼租金和水电费,这笔支出主要由地方政府来承担。村民委员会的工作人员工资、行政开支、办公场所租金以及社区基础设施建设等公共支出均由政府统筹拨款,村民委员会成为地方政府的办事机构,由此乡村关系行政化。

“政经分离”改革不仅推动着基层治理的转型,而且深刻改变国家与农民之间的关系。“政经分离”改革之后,村集体经济股份合作社社长不再由书记或主任兼任,而是聘请专门的代理人担任,实现村两委和集体经济股份合作社“三块牌子、两套人马”的独立运行方式。由此,村级党组织、村民自治组织、集体经济组织回归本位、各司其职,“政经分离”改革不仅重构了集体经济的运行逻辑,而且推动了集体经济管理模式的转型。事实上,“股权量化”改革之后的股份合作社仍然是党和政府指导下的民主管理模式,而近年来的“政经分离”改革则将集体经济组织进一步“去政治化”或“去行政化”,也就是说集体经济组织在市场化改革思路下逐渐演变为单一的经济组织。

(三)集体经济管理的“类公司化”:从民主管理到股东监管

随着“股权量化”与“政经分离”改革的推进,集体经济管理方式也随之相应地调整。在农村股份合作制改革之前,农村集体经济主要实行在集体所有制与村民自治基础上的民主管理模式,即村干部作为集体所有权的代理人,村民作为集体成员,具有民主参与、民主决策与民主管理集体经济的权利[12]。农民对农村集体经济的民主管理权利并非抽象的口号,而是可以通过输入一定的行政规则、对代理人的权力监督、畅通农民参与渠道等方式保障农民权利的真正落地,形成一种党政引导下的民主管理模式。

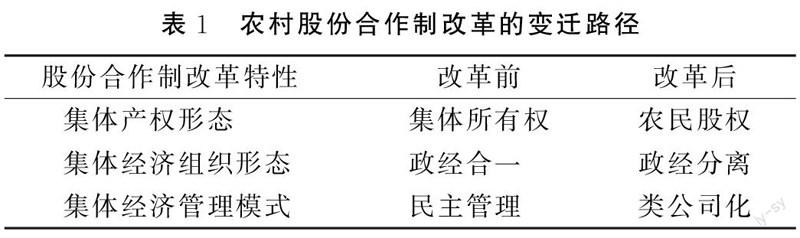

在农村股份合作制改革之后,农村集体经济从之前以集体所有制与村民自治为基础的民主管理模式,转变为以农民股权和法人治理结构为基础的“类公司化”管理模式,见表1。在这种“类公司化”的集体经济管理模式中,农民股东是股权的所有者,而股东代表大会则是集体经济股份合作公司的最高权力机关,理事会只是股东的代理人,监事会则是公司的监管机关。其中作为股东的农民既享有集体经济的经营决策权、剩余索取权,还具有对代理人的选举权、罢免权,而作为代理人的村干部则只是广大股民的执行与服务机构,其代理人权利来源于广大股民的授权与委托,其权利行使受到农民股东的广泛监督。由此,农村股份合作制改革深刻改变了农民与集体、国家之间的关系,一种产权明晰、受农民股东监管与支配的“类公司化”集体经济管理模式由此形成。深圳H村在“股权量化”改革之后,集体经济股份合作社虽然是独立的法人组织,但书记、主任与社长仍是一肩挑,即通过交叉任职实现基层党组织对集体经济组织的引导与控制,集体经济为基层治理提供了重要的资源保障与物质基础。但在进一步“政经分离”改革之后,集体经济股份合作社与基层党组织、村民委员会组织分离并独立运行,这就意味着股份合作公司的集体经济收入不再具有承担村级公共事务治理开支的职责,村级公共事务管理则完全依赖地方政府财政拨款。另一个显著变化是,作为村集体经济组织的股份合作社换届选举竞争激烈,而作为基层党政组织的村两委换届选举却积极性不足,二者形成鲜明对比。

三、农村股份合作制改革后的基层治理困境

(一)“股权固化”诱发了更多的利益纠纷与农民上访

关于农村股份合作制改革,其中争议比较大的一个问题在于股权是否应该固化?其实,改革的理论预设在于,股权固化可以避免农村集体经营性资产大幅增长带来的利益分配矛盾,有利于基层社会稳定。然而,现实中却产生了与理论预设不相符的实践悖论,股权固化随着人口的新增与死亡而产生农户之间的分化与不平衡感,反而会诱发更多的利益分配矛盾,成为农村股份合作制改革后的基层治理困境之一,不利于基层有效治理与农村社会稳定。这主要表现在以下两方面:(1)“生不增、死不减”的股权固化改革激活了外嫁女闹访问题,给基层治理带来了困扰。股份合作制改革之前,根据村民自治的民主决策,外嫁女不能享受村集体分红。但2005年股权量化固化改革过程中政策规定,拥有本村农业户口的村民均可享受集体收益分红,因此东莞市S村有五、六个户口未外迁的外嫁女便根据这个政策,并联合全镇类似情况的外嫁女通过建立微信群沟通后集体上诉法院,并到政府部门集体上访,地方政府为此深感困扰,该闹访事件直到2015年才平息。(2)随着农民家庭人口结构十年来的不断变动,村民对现在“生不增死不减”的股权固化格局产生越来越多的不满情绪,如“为什么死人还有分红,我们活人反而没有分红?”等此类不满表达,弱化了农民对党和国家的政治认同,不利于农村基层治理的有效开展。股权固化的不合理性在于忽视了人口结构的动态性,而且随着新增无股份人口数量的累积,股份结构调整的压力势必会增大[13]。

(二)“政经分离”抽离了集体经济基础,弱化了基层党组织的领导地位

长期以来,我国的农村集体经济与基层治理具有明显的关联性。因为集体经济具有公有制属性,是提升基层治理能力、激活村民自治有效运转的经济基础[14]。因此,农村集体经济实力的强弱与利益分配规则在很大程度上直接影响到农村基层治理的状况。

2016年底,中共中央、国务院《关于稳步推进农村集體产权制度改革的意见》颁布后,尤其是允许“有需要且条件许可的地方,可以实行村民委员会事务和集体经济事务分离”,部分地区积极推动“政经分离”改革实践,试图使集体经济组织在“去政治化”的同时走向更加专业化的集体经济市场化路径。然而,“政经分离”改革深刻地改变了基层治理的集体经济基础,也深刻影响了农村基层治理的有效性。在“政经分离”改革之前,农村集体经济与基层治理之间是一种良性互动的关系,即集体经济为农村基层治理提供了经济基础,促进了农村公共事务的有效治理与基层社会秩序的稳定,而基层有效治理能力则保障了农村集体经济的民主管理与发展壮大,产生了良性循环的经济社会效应。

“政经分离”改革之后,农村集体经济组织与基层党组织、村民委员会进行人事、职能、账目上的分离,从而以集体经济股份合作公司的名义独立运行。至此,农村集体经济的收入将不再承担村两委干部工资和村庄公共事务治理的费用支出,村两委干部工资和村级公共治理的经济基础则转变为依赖上级政府的财政拨款。农村党支部书记失去财权之后,其核心领导地位明显弱化。随着政府财政压力的剧增,原来居民委员会的许多临聘岗位甚至被取消,基层治理面临严重的责权利不匹配困境。

(三)“类公司化”管理模式凸显了集体经济组织的分红倾向,疏离了农民与国家的关系

珠三角地区的经验表明,集体资产的“股权量化”与集体经济组织的“政经分离”改革,一方面深刻影响了农村基层治理状况,另一方面也深刻影响了农民与国家的关系。这主要表现在,农村股份合作制改革使得集体经济管理从自主治理模式转变为“类公司化”管理模式,股东代表大会逐渐取代村两委组织控制了集体收益分配权与集体经营管理权等,凸显了集体经济组织的经济功能与分红倾向,弱化了集体经济组织的政治社会功能。换言之,激发了股份合作社利益最大化的谋利倾向,农民与集体之间形成了紧密的利益关联,强化了农村集体经济组织的自组织能力,但作为“大私”的集体利益与作为“大公”的国家利益之间则产生了隔阂,疏离了农民与国家之间的关系[14]。

调查发现,在经过“股权量化”和“政经分离”改革的珠三角农村,集体经济组织在农民与国家之间的良性纽带作用不断弱化,反而是集体与农民联合起来为谋取更大的股份分红利益而不执行国家政策,甚至是将农民组织起来共同违反政府下达的土地管理、“拆违控违”政策,比如集体经济组织带领农民违规开发土地,甚至动员村民围堵执法工作人员、激发股民与国家进行抗争,以争取更多的土地来进行集体厂房与宅基地建设,从而获取更多的地租收益[2]。事实上,政府的土地规划与管控是在更加全局意义上的考量,关涉到区域经济社会的均衡发展与长远利益,而具体的村庄则只是从其特殊利益出发,二者之间难免会产生一定的冲突。更有甚者,集体经济组织迫于股民强烈的利益诉求带来的压力,通过“借债分红”方式给广大股民进行集体经济分红,这必然会给村庄社会带来村级债务等政治社会风险。对此,东莞市政府严令禁止农村集体借债分红,但是“上有政策、下有对策”,调查发现多个村庄以各种策略方式变相地满足广大股民强烈的分红诉求。可见,在农村股份合作制改革之后的珠三角农村,在巨大的村庄特殊利益面前,集体经济股份合作公司组织扮演的角色可能就不是农民与国家之间的润滑剂,而可能会成为谋取村庄特殊利益不惜违反国家意志的强社会组织,导致农民与国家之间的对立关系。

四、集体统筹能力的弱化:股改后农村基层治理困境的深层原因

珠三角多地经验表明,农村股份合作制改革对基层有效治理带来诸多负面效应。需进一步追问地是:导致上述基层治理困境背后的深层原因为何?由于农村集体经济是基层治理得以有效运转的经济基础,而村集体统筹能力是农村集体经济组织虚实的晴雨表[15]。本文意义上的“集体统筹能力”,是指农村集体经济组织以集体所有制为基础,对集体土地等公共资源的所有权、收益分配权与经营管理权的整合与控制能力。集体统筹能力是基层治理能力再生产的基础,集体统筹能力的强化有助于促进基层治理有效,集体统筹能力的弱化则会降低基层治理效能。农村股份合作制改革实践表明,导致基层治理困境的深层原因在于农村集体统筹能力的全面弱化。

(一)集体土地所有权的虚化

人民公社解体后,农民拥有劳动的自主支配权和剩余索取权,土地成为农村集体经济组织拥有的主要资源。改革开放以来,尤其是对于珠三角地区而言,所谓的新型集体经济很大程度上就是一种地租经济,即村集体经济组织的主要收入来源于集体土地租金和集体物业租金。基于此,村集体统筹能力的弱化,首先表现在具有“整体性生产力”特征的集体土地所有权的虚化,直接后果便是集体经济组织财权与治权的双重弱化。集体土地所有权是村集体统筹机制的核心,集体土地所有权的实现在很大程度上影响了集体收益分配权与集体土地经营权的实现。然而,股份合作制改革将集体资产量化到人、固化到户,集体土地所有权被分割为农民的股权,使股民在利益分配时具有排他性的财产权[2]。在股份合作制改革中,各地设置的股权类型一般包括集体股与个人股。但随着集体积累的逐渐增加与集体成员结构的日趋复杂,一些村庄在新一轮改革中不断压缩集体股甚至是直接取消了集体股。随着个体股的比例不断扩张,集体组织越来越丧失了对集体资产的统筹权,这就意味着集体土地所有权实质上被虚化。

尤其是实行“生不增死不减”的股权固化改革之后,即使具有实力强大的集体经济也无法转化成为基层治理资源与治理效能;相反,那些仍然不坚持股权固化的村社集体组织,仍然有权自主决定收益分配,为基层治理提供了内生性资源基础,从而实现村庄公共事务的有效治理。“股权固化”使得集体组织失去了依据人口变动而自主调整地利分配的权利,弱化了集体通过再分配职能实现自主治理的统筹能力。

(二)集体收益分配权的剥离

集体收益分配权剥离的直接影响是农民个体的分红诉求不断挤压集体的公共积累。农村股份合作制改革使得农民利益与土地非农使用增值收益直接紧密关联起来,因此这些具有相同的私人化利益诉求的农民集体就容易组织起来,形成对抗公共利益实现的集体行动力量[2]。尤其是股权固化改革,剥离了集体收益分配权,强化了农民个体的地权观念,形成了一种刚性的、“只能增不能减”的地利分红诉求,使得村集体收益在分配过程中越来越难以支持村级公共事业建设与公共治理,这无疑极大地弱化集体组织的统筹能力与再分配属性。

近年来,东莞市政府开始对村组集体经济組织进行分红最高限额管理。以2011年分红额度作为基准,不允许村组干部为满足村民诉求而无限增加分红比例,严格制止借债分红、贷款分红的现象,一旦发现违规分红就扣罚村组干部的绩效工资。然而,在东莞市S村,面对地方政府的最高分红限额规定同时又面对村民强烈的分红诉求,村组干部在这种双重挤压下的行为逻辑是想方设法增加村民的分红,采取策略主义的手段对村民进行“违规分红”,甚至还通过“借债分红”或其他福利名目来满足村民强烈的分红诉求。对于当前仍需进行利益调整的快速城市化阶段的村庄发展来说,个体分红与集体积累之间的矛盾,无疑是长远公共利益实现的一种强大阻力。

(三)集体土地经营权的锁定

集体土地经营权的锁定,其后果在于在产业转型升级与快速城市化阶段集体土地会陷入低效利用与低水平均衡的僵局。“生不增死不减”的股权固化改革,强化了集体成员的地权意识与私有产权观念,弱化了集体组织的土地产权整合能力,不利于土地利用效率的提高。例如,东莞市S村,从20世纪80年代起就根据市场需求不断进行土地开发,但早期土地开发与厂房建设是缺乏统一规划的,因此当前呈现出来的厂房物业不仅布局杂乱无章,依然停留在20世纪90年代的旧式小规模水平,无法满足当前新型产业对现代化厂房的现实需求,因此该村的厂房物业亟需进行土地产权整合、重新规划与物业升级改造才可能实现土地高效利用与集体经济发展壮大。然而,自从2005年实行“生不增死不减”的股权固化改革之后,不仅集体土地难以高效利用,而且普遍过剩的厂房物业也难以根据需求变化进行现代化改造。

随着城市化进程的推进,产业转型升级对环保标准、土地规模、资金投入以及大型工业公共品供给、现代工业园区等方面提出了更高更严格的要求,因此土地开发越来越需要更大层级的统筹主体才能够实现集体经济甚至是区域经济的协调均衡发展。然而,当土地经营权过早地固化并锁定在村组两级,长远来看这就限制了集体经济壮大与可持续发展的空间。在社会转型与快速城市化推进时期,我国的土地制度尤其要保持一定的弹性空间,从而得以通过灵活调整土地生产关系以适应生产力的不断发展。

(四)制度错配:股份合作制度与集体经济制度之间的内在矛盾

以“产权明晰、股权固化、政经分离”为核心内容的股份合作制改革,是将现代市场化的股份制度应用于我国农村集体经济的一种尝试。但股份合作制改革这种试图对农村集体进行外部制度供给的方式,忽视了广大农村地区“发展不平衡不充分”的现状。将市场制度甚至发达地区的制度一刀切地强加于农村,这不仅破坏了农村社区自主决定内部经济事务的权利,而且弱化了村社自主治理能力与集体统筹能力[13]。村集体统筹能力,既是社会主义公有制传统的延续,也是实现集体经济再分配功能的关键因素。本文认为,股份合作制改革既未实现预期目标又弱化了村集体统筹能力的根本原因在于:市场化的股权制度与集体经济制度之间存在内在矛盾。

股权改革是在并未充分认识农村集体经济属性的基础上施行的,一定程度上产生制度错配问题,以至于新的现代市场化目标未达成,而原有的村社集体统筹机制也面临解构的过渡性困境。更深层次的缘由在于,农村集体经济在本质上不同于市场经济,它是以追求社会和经济“双重效益”为实际目标的“社会经济”[16]。市场化的产权改革路径无法应用于集体经济的关键在于:我国的农村集体经济并非仅仅是追求利益最大化的市场性组织,而是一种具有社会主义公有制属性的再分配经济。农村股份合作制改革所形塑的股权化地利分配方式,使得集体收益最终转化为农民个体分红,强化了集体土地利益的私人化分配属性,弱化了集体经济组织的公共积累与再分配属性,从而在更深层次上解构了村社原有的集体统筹能力,农村集体经济组织面临“组织异化”[8]困境。更重要的是,股权固化的地利分配方式使得村社集体组织失去了“土地控制权”[17],既不利于村庄社会整合,又提高了基层有效治理的成本。不同于西方完全依赖政府支持的发展路径,农村集体经济及其依托的村社集体积累与集体统筹机制正是我国农村经济社会发展的一种组织制度创新[18],即依靠村社集体内生力量实现基层有效治理的发展模式。

市场化的股份合作制改革试图明晰产权,尝试通过“政经分离”与“类公司化”管理模式使得农村集体经济组织成为独立的市场竞争主体,这忽视了当前普遍存在的集体经济实现形式即地租经济的非生产性特征。珠三角农村的集体经济是我国地租经济的典型地区,其集体地租收益的来源并非是参与市场竞争或风险投资而获取的,而是受益于整个国民经济的增长与特殊国家政策下的区位优势,主要是在改革开放初期、同时也是土地管理不规范时期,村组两级通过将农地非农化使用而获取巨大的土地增值收益,构成了珠三角地区地租性集体经济的主要来源。因此,从产业形态来看集体地租经济在本质上是“非生产性”[8]的,作为集体成员的农民也只是一种福利主体。股权制度是适应于现代市场经济的制度形态,市场经济具有参与市场竞争的生产性特征并且具有一定的市场风险。股份制改革的市场化目标与地租经济的非生产性产業形态之间的内在矛盾是股权改革后基层治理困境的另一大原因。

五、结语

学界对农村股份合作制改革的研究主要集中在经济层面。现有文献普遍认为当前农村集体经济管理中的利益分配矛盾与代理人寻租等困境产生的主要原因在于集体产权模糊,因此主张进行以股权量化固化与政经分离为主要内容的农村股份合作制改革,体现了产权改革与集体经济组织市场化的思路。

本研究以珠三角多地的农村股份合作制改革实践为基础,讨论了股份制改革对基层治理以及农民与国家关系带来的深刻影响,进而阐释了股份合作制改革后农村基层治理困境产生的深层原因。研究发现,以“股权量化固化”和“政经分离”为主要内容的农村股份合作制改革使农村集体所有权转变为农民个体股权、使农村集体经济组织从“政经合一”转变为“政经分离”、将集体经济管理模式从自主治理转变为“类公司化”,以期解决当前农村集体经济管理与发展过程中存在的农民权益保障、代理人寻租、集体经济壮大发展等问题。然而,珠三角多地经验表明,农村股份合作制改革在实践中不仅产生了非预期效果,而且对基层治理以及农民与国家之间的关系产生了深刻影响。具体而言,农村股份合作制改革引发了新的基层治理困境,这主要表现在:“股权固化”诱发了更多的利益纠纷与农民上访;“政经分离”抽离了集体经济基础,弱化了基层党组织的核心领导地位,村民自治陷于空转;“类公司化”的集体经济管理模式激发了股份合作社的谋利倾向,疏离了农民与国家的关系。总之,农村股份合作制改革,不仅难以化解集体成员之间的利益分配矛盾,反而诱发了更多的基层治理困境。基于此,本文进一步追问了农村股份合作制改革后导致农村基层治理困境的深层原因,答案在于集体统筹能力的全面弱化。

新时代乡村振兴背景下,我国农村集体产权改革,应以强化农村集体统筹能力的基层有效治理思路替代“重分轻统”的产权改革思路,坚持以土地集体所有制和村民自治为基础的集体经济管理模式,坚持弹性化的、具有可调整空间的集体利益分配方式,提升农村集体统筹能力,构建一种兼顾经济效益与社会效益的农村集体经济运行机制,实现集体经济与基层治理之间的良性互动。

参考文献:

[1]中华人民共和国农业农村部新闻办公室.扎实开展全国农村集体资产清产核资工作——农业农村部有关负责人答记者问[EB/OL].(2020-07-10)[2021-12-16].http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202007/t20200710_6348455.htm.

[2]贺雪峰.农村集体产权制度改革与乌坎事件的教训[J].行政论坛,2017,24(03):12-17.

[3]郑佳斯,张文杰.新制度主义视角下的基层治理创新——以南海区“政经分离”改革为例[J].岭南学刊,2016(05):16-22.

[4]罗猛.村民委员会与集体经济组织的性质定位与职能重构[J].学术交流,2005(05):51-55.

[5]方志权.农村集体资产管理若干问题研究[J].科学发展,2011(08):80-86.

[6]邓伟根.推行“政经分离” 完善基层治理[N].人民日报,2013-06-03(07).

[7]李鑫.农村集体资产管理的制度困境与路径选择[J].经济与社会发展,2014,12(02):71-75.

[8]仇叶.集体资产管理的市场化路径与实践悖论——兼论集体资产及其管理制度的基本性质[J].农业经济问题,2018(08):17-27.

[9]桂华.产权秩序与农村基层治理:类型与比较——农村集体产权制度改革的政治分析[J].开放时代,2019(02):36-52.

[10]邓丽霜.南海农村“政经分离”改革的实践与思考[J].南方农村,2012,28(12):43-46.

[11]李博阳,吴晓燕.政经分离改革下的村治困境与生成路径[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2019,58(06):68-74.

[12]张欢.“民主管理型”集体经济现实基础与运行机制——以成都市Z村的实地考察为基础[J].农林经济管理学报,2019,18(03):433-440.

[13]张兆康,王君波.集体资产股权固化后的不合理影响[J].农村经营管理,2017(03):46.

[14]桂华.农村土地制度与村民自治的关联分析——兼论村级治理的经济基础[J].政治学研究,2017(01):99-110.

[15]孙敏.农村集体土地所有权式微的实践逻辑及其困境——基于宁海县X镇近郊土地开发历程的思考[J].北京社会科学,2018(11):104-114.

[16]蓝宇蕴.非农集体经济及其“社会性”建构[J].中国社会科学,2017(08):132-147.

[17]郭亮.村级组织的土地控制:功能及其弱化——理解地权冲突的一个视角[J].学术月刊,2018(08):104-113.

[18]郑有贵.构建内生发展能力强的农村社区集体行动理论——基于发达村与空心村社区集体积累和统筹机制的探讨[J].马克思主义研究,2017(12):63-69.

The Decline of Overall Coordinating

Ability of Rural Collective and Its Effect on Grassroots Governance

——A Practical Investigation Based on the Reform of the Rural Stock Cooperative System in the Pearl River DeltaZHANG Huan

(1.Department of Philosophy,Sun Yat-sen University,Guangzhou510275; 2.South-Central Minzu University,Wuhan430074,China)Abstract:The reform of the rural joint stock cooperative system is an important part of the reform of the rural collective property rights system,which has a profound impact on the grassroots governance and the relationship between farmers and the state.“Quantification of equity” and “separation of politics and economy” are the main directions of the reform of the rural joint-stock cooperative system.To a certain extent,it helps to alleviate the contradiction in benefit distribution and the rent-seeking dilemma of the agent.However,the experience of many places in the Pearl River Delta shows that this is not only difficult to fundamentally solve the above dilemma,but may also induce more complex grassroots governance effects.The underlying reason lies in the decline of the rural collective coordinating ability,including the virtualization of collective land ownership,the stripping of collective income distribution rights,the lock-in of collective land management rights,and the inherent contradictions between the joint stock cooperative system and the collective economic system.In the context of rural revitalization,the idea of “emphasizing division over unification” should be replaced by effective grassroots governance ideas that strengthen collective overall coordinating capabilities,so as to construct a collective economy operating mechanism that takes into account economic and social benefits,and realize the benign interaction between collective economy and grassroots governance.

Key words:reform of rural joint stock cooperative system;grassroots governance;collective overall coordinating ability;collective economy

(責任编辑:马欣荣)