马岩松与妹岛和世建筑设计语言对比分析

摘要:文章通过对中国建筑师马岩松与日本建筑师妹岛和世的建筑设计理念、建筑设计语言等方面进行对比分析,结合两人在建筑设计作品中传达出来的设计情感,尝试分析两人的设计语言在建筑中的表达方式,同时对两人的建筑设计作品进行比较分析,展现两位建筑设计师内心想要表达的建筑形体特征和建筑内涵的异同,引发人们思考当下建筑应当追求的设计理念。

关键词:马岩松;妹岛和世;建筑设计语言

中图分类号:TU201 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2022)08-0-03

20世纪以来的现代主义建筑中,仅有很少的设计者能够把人文与自然融入建筑设计中。20世纪后半叶,建筑呈现多元化的趋势。多元化建筑艺术已经成为当下建筑设计的主题,建筑系统的“人与建筑、人与自然”不再纸上谈兵。以马岩松与妹岛和世的建筑作品为代表的设计中均体现了人与建筑、人与自然相结合的特点,在设计手法上都通过独有的方式表达这一特性,形成了各自成熟的设计思路,他们在建筑设计上的语言表达与意境追求都是值得一探意趣的。

1 马岩松与妹岛和世人物简介

1.1 关于马岩松

马岩松曾就读于北京建筑大学,师从扎哈·哈迪德,他反感当代的“机器城市”,提出了“山水城市”的设计概念,为当下的中国增添了新的建筑设计理念。他的建筑设计主要在于将建筑自然化,让高层建筑与自然同呼吸。其向往一种人文情怀的自然世界,建立人们心目中的乌托邦般的梦幻城市。同时,马岩松也正式利用视觉艺术向人们宣扬他的建筑思想,期待改变整个世界。全新的建筑形式与自然、人文相结合创造了建筑的新感知[1]。

1.2 关于妹岛和世

妹岛和世是出生于日本的女性建筑师,其建筑设计大多充满不确定性,呈现简单、轻盈、飘逸、流动的感觉。其喜欢用白色粉饰,因此其设计也被称为“白色暧昧”。她的建筑设计充分考虑了人、建筑、环境三者之间的关系,并将复杂的建筑用简单的图形替换,在变化的过程中产生无数种可能。一件件建筑作品的背后无不体现其深厚的文化内蕴、强烈的创新意识以及对当下时代和社会的探索精神,总之,妹岛和世拥有不同于常人的建筑理念,使建筑呈现出新的可能性[2]。

2 设计理念的异同

2.1 马岩松的建筑设计理念

在北京长大的马岩松从小便有观察自然的习惯。他曾在一次采访中提道:“我们的设计喜欢用曲线表达,是为了让人意识到高度在城市环境中并不重要,有时候我们看自然界中特别美的东西,你会说‘鬼斧神工,像有一种无形的力量在塑造它,有一种精神性的东西你感受到了。而这种东西是你在建造时可以去追求的。”这种精神性的东西,从自然中来,也应回到自然中去,所谓的“山水”,也绝不是指让建筑具象化。例如,他的代表作“梦露大厦”的主旨就较好地体现了其曲线建筑特点与设计理念。开窗就能感受到阳光,抬头就能看见天空,而不是钢筋水泥的阳台楼板。可见,建筑设计应该反映人的精神世界。

2.2 妹岛和世的建筑设计理念

日本是一个注重建筑与自然融合的国家,以这个背景条件为基础,加上对这个时代的思考,妹岛和世在本国传统、审美意趣和现代建筑的材质之间寻找到一种平衡与制约点,形成了独属于自己的建筑语言魅力。创造不存在,消除建筑与自然的边界,使其作品具有很强的不确定性。妹岛和世让建筑以开放的姿态面对自然與都市,使建筑能很好地让人与自然建立联系,强调建筑边界应当因人而异、因环境而异,应抛弃固有的传统设计思维创造出自然舒适的空间。

2.3 马岩松与妹岛和世的建筑观

马岩松提出的“山水城市”并不是传统意义上的建筑风格,而是实现在城市中建设山水场景。现代城市应该成为一个自然人文的城市,将城市的密度与功能和山水意境结合起来,建造以人的精神与文化价值观为核心、能够引起情感共鸣的城市。不是抽象,也不是具象,是反思工业文明中人类的城市如何与自然元素拼接或产生共鸣[3]。

妹岛和世的白色建筑观追求轻盈飘逸,无重量感,建筑异形较多,更倾向于使用创新技术,创造出延展透明的建筑作品,让建筑回归自然,消除边界。遵循空间概念,其概念源自日本传统的审美意识:消隐,拒绝明确的空间秩序,即拒绝空间与功能的明确对应。追求模糊,而非拒绝对应与秩序。

3 两者设计中的建筑语言

3.1 马岩松柔软的建筑

马岩松的代表性作品双塔建筑被称为“梦露大厦”,建筑造型漂亮、性感,区别于周边水泥高层,带来一种特立独行的感觉,也是最能体现建筑柔软性的设计风格之一。在“梦露大厦”的设计中,传统的垂直直线设计在这里找不到踪迹,不屈服于现代主义的简化原则,而是表达出一种更高层次的复杂性,更多元地接近当代社会和生活的多样化。建筑的每一层都有环绕着独属于自己的室外露台,建筑仿佛在原地进行旋转扭曲,使得阳台错落开来,对应着不同高层的观景感受,唤醒了大城市的人们对自然的憧憬,让摩天大楼不再是冰冷的钢筋水泥。“梦露大厦”与普通高楼大厦之间的区别不在于平面图,而在于小旋转的累积效应。其不仅是要创建让我们产生感情的共鸣,而且在产生共鸣的天平的另一端,要把人们聚集在一起,这是一种关于人文的思考。

纵观他的一系列作品风格,具有突出的戏剧化特点。在北京胡同里装置的“胡同泡泡”可以凸显这一特点,泡泡本身就具有一定的柔软度,可能有人会觉得突兀,而马岩松认为用这种不锈钢材质作为建筑材料,是为了把周围的环境都反射进去[4]。所以当人们看到这个泡泡的时候,就能看到泡泡由于材质原因反射出的树木、房子、乌鸦和天井,而此时,泡泡已经处于一种消失的状态。

3.2 妹岛和世“消隐”的建筑

建筑的“消隐”不是本体的不存在,而是让建筑与自然共生,实现我中有你、你中有我的结合,呈现的是一种“消隐”的建筑形态。卢米埃公园咖啡厅的设计犹如透明的圆环,建筑内部结构和人的活动方式全部直接暴露,让建筑非常具有表现力。室内外的界限被模糊处理,室外的景观也毫无保留地展现出来,建筑与周围环境的交接直至归零,获得与自然更进一步的紧密体验。妹岛和世为了达到“消隐”自然与城市的目的,在许多建筑上也喜欢采用大量的透明玻璃材质与抛光铝材质,通过材料的反射性,将周围环境模糊地映射到建筑表面。同时,运用大量玻璃也是想打破室内外界限的不确定性,让建筑充分融入环境中,从而达到自我“消隐”,体现一种内向之美,营造一种宁静的氛围。

其在建筑设计中遵循三个原则:一是建筑的不确定性,二是建筑功能的不确定性,三是建筑形式的不确定性[5]。这种建筑形式的模糊不确定性,笔者认为也是一种“消隐”的表现,如丰岛美术馆就是一个典型例子,人们会发现建筑的“消隐”是其设计的核心原则,也是基本原则。

4 建筑语言对比

4.1 建筑造型语言对比

不论是马岩松柔软的建筑还是妹岛和世“消隐”的建筑,都有一个相同特性,就是体现人与建筑、人与自然环境的关系,从图1的建筑设计对比可以看出两位建筑师的建筑语言的共性。

马岩松认为建筑和城市是一种凝固的历史文化。作为生长在老北京的中国人,他用传统的哲学看待自然,又用看人的方式去建造这个城市,和西方的视角截然不同。西方认为自然代表着非人造,是客观的,是一种资源,人与自然的关系更多的是利用、保护、摧毁或者被摧毁。而东方的自然觀具有一种人文属性,认为人的精神延续是出于人与自然的结合。

作为日本的设计师,妹岛和世创造的空间是均质的,多使用铝板、植物、白墙、玻璃等材料营造出白色、纯净、通透的感觉。其希望人能自由地在建筑中活动,而建筑也是自由的。但她也并不是特意执着于白色,而更多的是对光本身的处理。

建筑和城市并不存在边界,它们只是在尺度上有所不同,是马岩松与妹岛和世在设计时想要达到的境界。两座建筑都存在大小不一的孔洞,像极了大自然中随处可见的“洞”与白色简洁的建筑色彩,让建筑与自然的边界逐渐消隐。

4.2 建筑曲线语言对比

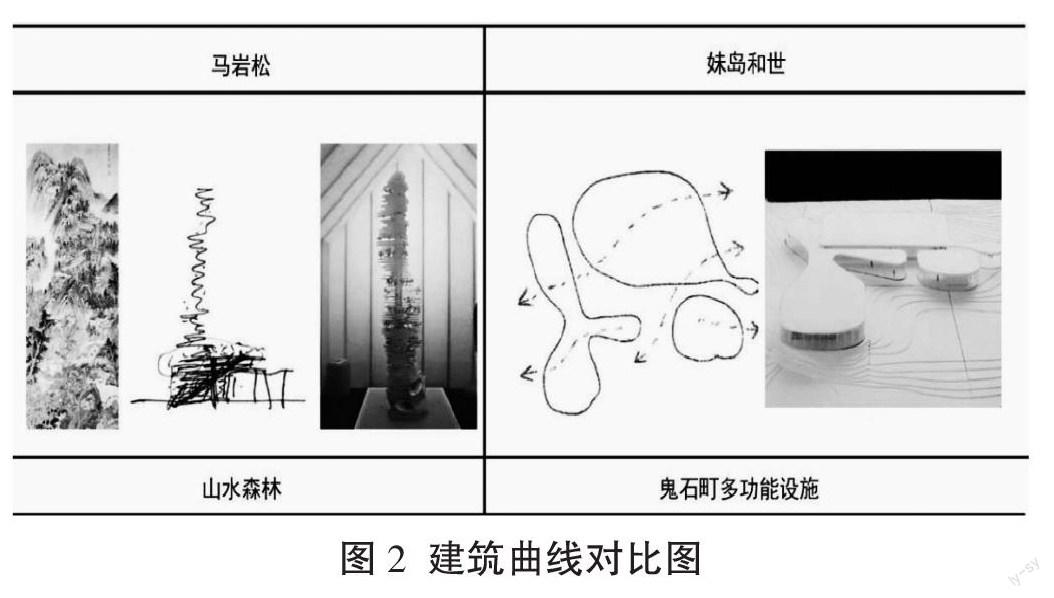

如今,四方的建筑成为过去式,当高密度水泥丛林向每个人逼近,自然逐渐消失,如何让人们在现代城市生活中感受到自然的存在?两位建筑师都在用建筑曲线语言来实现建筑与自然的共存。宇宙是由曲线构成的,人类自身也是由曲线构成的,两位设计师都推崇人与城市、人与环境消隐的设计理念。如图2建筑曲线对比图,曲线明显比直线显得更为自然。

马岩松在“城市森林”中的整体设计思路是完全曲折的,草图的概念意象好似山脉,是在混凝土和钢铁耸立的城市中心自然呼吸的生命体,是未来高密度城市与重返绿色自然的有机结合。建筑曲线的运用在这里展现得淋漓尽致,每一层不同大小面积的旋转形成许多活动空间,把城市商业空间与自然空间混合在建筑中,使风、空气、阳光在这里流动。建筑总体设计结合了绿色空间与广阔的城市景色,将自然带入都市,有助于让人们在这个工业水泥城市中寻找与自然的交织。

妹岛和世的建筑事实上没有一种确定的形式,要说有,也只是方形、圆形,或者方圆组合,或是不规则曲线图形的各种体量。事实上,其更关注人和人之间的关系、氛围,而非建筑本身的实体感。人在建筑中有怎样的体验,以最直接的方式来表达想法,建筑外观曲线的设计使建筑变得浅显易懂,无论是草图还是最终的设计,都彰显出曲线简图的特性。看似轻薄的建筑,其中的力量其实来自妹岛和世的极端消减,加之形成简单的不规则线圈来产生一种空间图解,这种曲线让建筑看起来更加透气、自然。

当然,这些案例并不表示直线的建筑不如曲线的建筑美,只是凸显了不同设计给人的美感是不同的。曲线的美是感性的、自然的,更容易受到大众的欢迎,也更容易消隐城市与自然的边界,同时,在建筑设计中,曲线也更能接近现代人对未来生活环境的一种追求。

5 结语

通过上述分析可知,两位设计大师都喜欢在建筑中运用自己独特的建筑语言,这种不同实质上可能源于两位设计师不同的文化背景。马岩松虽然受到西方文化的影响很深,但依然选择崇尚自然山水的中国意境与生活态度,将传统与自然结合,没有把建筑当成一种纯技术的东西。而妹岛和世则受到日本禅宗美学的影响,喜欢运用纯粹自然的、单纯的材料,通过极为简洁的手法来营造建筑。轻盈、通透、暧昧是解读妹岛和世建筑作品的关键词。虽然两人各自生活的文化背景不同,运用的建筑语言也不同,但都有一个相同的特性,就是设计为人、为自然而生的建筑,自始至终把人与自然放在首位。

马岩松凭借位于加拿大的超高层建筑“梦露大厦”成为中国历史上首位在国外赢得重大标志性建筑项目的建筑师。妹岛和世与西泽立卫合作完成了金泽21世纪美术馆,获得了象征建筑学最高荣誉的普利兹克奖。这足以看出,两者在建筑设计行业有着举足轻重的地位。通过对比研究,也能够更加深入地了解两位设计师的设计理念和建筑语言。

如今的摩天大楼缺乏与人、自然的情感联系,是矗立在城市之中,标志人如何征服自然的“纪念碑”。从比较中能够发现,好的建筑设计在当下应融入人与自然共生的理念,才能得到广泛的认同和赞誉。

参考文献:

[1] 吴克勤.当代中国青年建筑师创新思维类型研究[D].合肥:合肥工业大学,2014.

[2] 陈昀.妹岛和世建筑作品特征及其设计手法研究[D].苏州:苏州大学,2020.

[3] 钱梦妮.马岩松:把自然、人性、情感放在首位[N].第一财经日报,2014-12-31(T47).

[4] 刘文杰,Gooood .马岩松:山水城市的意境与语境[J].广西城镇建设,2015(1):76-79.

[5] 龚雅青.边界消解:藤本壮介的建筑实验研究[J].艺术与设计(理论版),2017,2(1):85-87

作者简介:傅梦雪(1997—),女,山东临沂人,硕士在读,研究方向:环境设计。