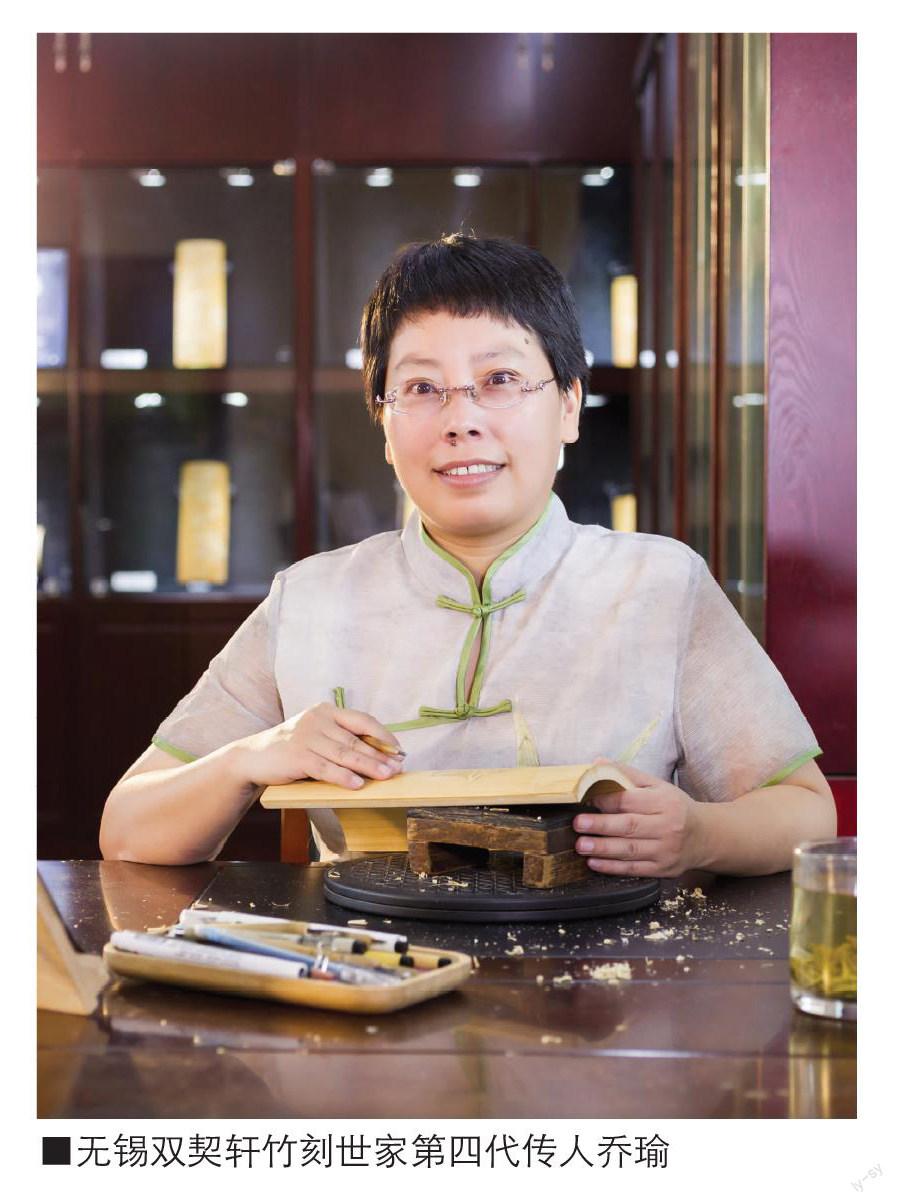

乔瑜: 雕皮留青的艺术人生

乔筠然 顾杰

无锡留青竹刻是传统竹刻艺术的一种,因其留用竹子表面一层竹青雕刻图案,然后铲去图纹以外的竹青,露出下面的竹肌作地,故名“留青竹刻”。

中国的留青竹刻工艺起源于唐代,明清时期达到鼎盛。留青竹刻造诣颇深的大家,是明末江阴人张希黄,人称“留青圣手”。张希黄创立的留青浅刻山水技法,对无锡后世留青竹刻产生深远影响。清代,留青竹刻技艺一直在无锡地区流传。1914年,无锡留青竹刻在巴拿马万国博览会上获得二等奖。

1915年,无锡籍竹刻家、金石家张瑞芝传艺于内弟支慈庵和长女张契之,并在无锡市中心复兴路开设“双契轩”艺坊,由吴稚晖题匾。留青竹刻艺术在这个家族薪火相传,并世代以“双契轩”为斋号,成为无锡留青竹刻的传承主体,世称无锡“双契轩”竹刻。

如今双契轩主要代表是第三代传人乔锦洪和第四代传人乔瑜。在两人的不懈努力下,2006年,无锡留青竹刻被列入“江苏省第一批非物质文化遗产代表作名录”。2008年,无锡留青竹刻被国务院公布为第一批国家级非物质文化遗产(扩展)项目。

秉承家传三十载

1974年,乔瑜出生于无锡的竹刻世家,其曾外祖父张瑞芝和祖母张契之均为著名竹刻艺人,父亲乔锦洪是国家级非物质文化遗产项目“无锡留青竹刻”的代表性传承人。

1992年,乔瑜进入无锡市工艺美术研究所随父母学习竹刻技艺,并拜无锡名书法家刘铁平、名画家顾青蛟为师,学习书画,随著名作家陆永基学习诗文。书法精于晋唐小楷,绘画擅长工笔花鸟,文学作品以散文随笔、古典格律诗及翻译见长。

浸润留青竹刻这一行30年,乔瑜对它的工艺流程熟稔于心,如数家珍。她告诉记者,要雕刻一件能收藏百年的作品,无论是选材、材料处理、创稿,还是画稿、圈边、起地、分筠、平地以及画面再创作,每道步骤都必须严谨,不能投机取巧。只有静下心、沉下身安心创作,不断突破和创新,才能继承发扬好留青竹刻这门家传手艺。乔瑜说:“我时常会跟自己较劲。一件留青竹刻作品完成,总要经过数次修改打磨,1年也只能完成3—5件作品。”

竹刻技艺美名扬

2013年,为了集中精力继承无锡留青竹刻技艺,乔瑜毅然辞去经济收入稳定的教师岗位,成为一名个体自由职业者,专业从事竹刻艺术创作和研究。竹刻艺术是中国古代农耕社会流传下来的一种文人艺术,在诸多艺术门类中纯属小宗,以此为生的艺人生活都比较清苦。经过多年刻苦努力,其作品逐渐形成了自己的独特风格,以花鸟、兰竹、书法居多,风格清灵秀美,素淡雅洁。近年来,她的作品多次入选国家级非物质文化遗产传统艺术展览,多件作品入编《中国竹雕竹刻艺术》等大型画册,被海峡两岸的政要、文士、藏家广为收藏,并得到了父亲乔锦洪的充分认可,成为了家学技艺的合格接班人,其本人在2014年被江苏省文化厅认定为国家非物质文化遗产项目省级代表性传承人。

2013年至2017年,中央电视台把无锡雙契轩竹刻世家的家传手艺和家学传承经历,先后摄制成三部专题片:《竹刻留青》《留青竹刻》和《我有传家宝·留青竹刻》。2021年,乔锦洪、乔瑜合撰出版的竹刻艺术专著《中国竹刻艺术丛谈》获得无锡市第十五届哲学社会科学优秀成果一等奖。

传承创新显担当

和众多非遗项目一样,留青竹刻的传承问题也不是很乐观。单纯的教学并不能保证一定能传承这门手艺,乔瑜创新探索留青竹刻工艺传承的三种形式,并利用其梁溪区政协委员和市新联会理事的身份进行推广,彰显了社会担当。

一是坚持家族传承,在国家开展非遗项目抢救工程的同时,家族能够稳定地把技艺传承给下一代。目前,无锡留青竹刻已经传授到了乔瑜的女儿乔筠然手中,如今,年仅19岁的乔筠然,已掌握了无锡留青竹刻基本技法,镌刻的作品已在省级工艺美术展览获奖,并进入市场销售。无锡双契轩竹刻世家历经120余年,传承了5代人;二是支持票友传承,这是一种公益性质的社会传承,通过网络社交工具把业余的竹刻爱好者聚集在一起,把刻的作品拍成照片发到群里进行交流、探讨,从而提高技艺。同时依托双契轩竹刻艺术馆举办作品研讨沙龙,可以让“票友”拿着作品面对面向大师讨教;三是建议政府扶持,在开设“非遗进校园”“非遗社会传承”等公益课程的同时,建议政府通过财政拨款给学生一定的生活补助,帮助其坚持学业,传承非遗。

每一代人都有各自的使命。乔瑜相信,在全社会的支持下,在传承人的坚守下,无锡留青竹刻一定能在自己这一代人手中发扬光大,让这门古老技艺和它所代表的传统文化传承下去。

(责编 孙 波)

——嘉定竹刻