我难缠的父亲去世了……

大卫·塞达里斯

| 父親病危 |

父亲中风摔倒后就住院了,十天后,他离开了人世。当然,他也有可能是摔倒后中风的。不论哪种情况,每当有人问起我父亲的死因,我都感到诧异。他都98岁了!这个年龄本身还不够有说服力吗?

父亲摔倒没多久我就赶去看他了。埃米和我还有我的伴侣休一道从纽约飞过去,格蕾琴和保罗跟我们在斯普林摩尔会合。我们到的时候,他人已经快不行了。他的额头上有一大道乌青色的伤痕,人靠在床头,整个人都瘦脱了形,有点像商店卖的小号人偶。他闭着眼,张着口,双唇间可以看到一层白沫。

“爸?”埃米问道。

护士进来推了推他的腿。“塞达里斯先生?洛乌?您的家人来看您啦。”护士看了看我们,又将目光转向了我们的父亲。“他后面很可能就这样了。”她又推了推他的腿,“塞达里斯先生?”

父亲唯一的回应就是大口喘了口气。

“他看上去状态不错。”埃米说着将一把椅子挪到了床边。

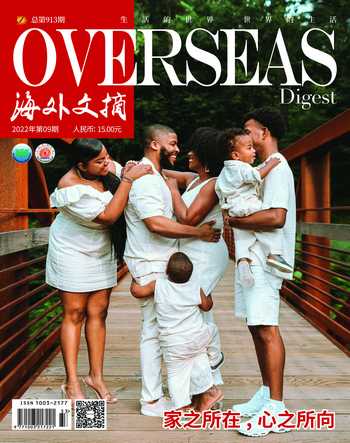

塞达里斯一家: 丽萨、大卫和洛乌(前排);保罗、埃米、莎伦和格蕾琴( 后排)

我心中嘀咕:“这是跟谁比?他的状态还能比谁好吗?你如果谷歌一下‘行将就木的老人,我敢肯定你看到的照片跟我躺在病床上的父亲一模一样,都是瘦得皮包骨头的样子,没有意识,只有呻吟的份。”

我总觉得我如果坐在床边,将所有注意力集中在病危之人身上,他要不了多久就会释然离去。我甚至觉得这样的场景有美好的一面。想到这儿,我面色凝重地坐在一旁,看着父亲的胸膛不规律地上下浮动。他的双手偶尔会微微抖动,仿佛要传递最后的讯息。他的氧气管掉了下来,我有将氧气管插回去的想法,但我并没有这样做,上面毕竟有鼻涕,还是让护士来吧。20分钟后,格蕾琴走出了病房,没多久,休和保罗也先后出了门。我出去找他们,发现他们在室外庭院的摇椅上躺着聊天。聊到一半,格蕾琴从她的小包里取出一本巴掌大的黑皮书。“给。”她把书递给了我,“这是我几天前在父亲家发现的,我特意留给你的。”

我以为是超级缩减版的口袋本《圣经》,只留下了编辑认为重要的部分。我拿到后才发现我想错了,这其实是一本通讯簿。我心想:“这肯定是他搬到雪城以前用的,看字就能看出来,他搬到雪城以后写所有字母都大写,但这本只有首字母大写。”

我打开通讯簿,发现里面记着50来人的姓名、地址和电话,大多是女性,并且不少女性人名旁都备注着她们的特征。

费丝·艾莉——太严肃了!

贝丽尔·戴维斯——理想型!

多萝西·卡斯尔——大脑短路。

埃德娜·哈伦贝克——哇!

海伦·华斯托——好看!

帕特·史密斯——身材好!!!

玛丽·霍巴特——高级!

海伦·桑普森——极品!!

阿琳·克尼克尔伯克——外表是会骗人的。

弗雷德里卡·蒙塔古——可爱!

帕蒂·奥戴——美人!!!有个性。

安·昆兰——除了身材什么也没有!!大脑空空如也。

我回到病房后看了看父亲,他还在睡觉。我不禁想他跟这些女人之间究竟发生过什么。他所谓的“高级”究竟指什么?几小时后,我在车上跟休聊起了这件事。我问:“帕蒂·奥戴和多萝西·卡斯尔如果还在世的话,你觉得她们还会记得他吗?”

“这取决于他们之间究竟发生过什么。”休说,“好啦,你下次见到爸爸当面问他就是。”

“没有下次了。”

休皱了皱眉头,“你怎么知道?他上次就挺过来了。”

| 父亲离世 |

六天后,医院打来电话,说我父亲丧失了进食能力,医生已经开始用吗啡了。当时,我妹妹丽萨还有她的丈夫鲍勃暂住我家,我的朋友罗尼还有休的朋友卡罗尔也在。当晚,我们一块儿去餐厅吃饭。“爸爸搞不好会在我们吃饭的时候咽气。”我走出门的时候说。那是一个潮湿炎热的夜晚,虽是春天,但比夏天还热。

“大卫!”休斥责道。

“我没有盼着他走的意思。”我告诉他,“我只是在预测。”

事实证明我还真说准了。我们刚吃完开胃小吃,丽萨就接到电话。餐厅环境嘈杂,她出去接的电话。几分钟后,我走出餐厅,想问问她究竟什么情况。她见到我后说:“爸爸去世了。”

丽萨负责联系保罗,我负责联系其他人。我们可能一辈子都在想自己什么时候会接到这样的电话,接到电话的那一刻,我们又会身在何方。我知道给别人打电话通知这样的事是不小的责任,但你打就知道了,你打得越多,接到的语音信箱越多,你就越难保持庄严肃穆。老实讲,我打到最后真的烦透了。

我怎么也联系不上格蕾琴,等我联系到她已经是第二天上午。我们聊了一会儿就挂了。她几小时后又给我打了回来,她听上去精神恍惚。“我这几个小时一直在瞎晃。”她说。

“我听说这种反应很正常。”我告诉她。

“……我搞不好会得到一笔不小的遗产!”她继续说道。

对她而言,我带去的原来是好消息。

母亲莎伦刚去世那会儿,我们几个兄弟姐妹都很难过,那几天是我们生活中最悲伤的日子。但轮到我们父亲去世就不一样了,服务员送来账单的时候,我们一桌人都在闲聊,还聊到了一个有趣的综艺节目。我们为什么可以如此轻易地聊起别的话题?或许是因为父亲年龄大了,大家都有心理准备。而且,他说到底还是洛乌·塞达里斯,他97岁半以后倒是蛮温和的,但可惜这之前毕竟有那么多年呢。

父亲中风一个月以前,埃米和我為了避免未来忙乱,提前挑选过讣告的照片。我们最中意的是他在50岁生日派对拍的一张,照片上的他披着头巾,这很可能就是一大块洗碗布,但上面的头箍让人觉得还挺像那么一回事,再加上他晒得黝黑的皮肤和十指交叉的姿势,旁人不了解情况,搞不好还会把他当成沙特的外交官呢。我们对另一张也挺满意,照片中的他戴着威利·尼尔森风格的假长辫。这两张照片中的他可比日常生活中的他有趣多了。

等真该联系报社了,丽萨否掉了我们的提议,“不行,我想找一张能让别人一眼认出他的照片。”她最后挑的是父亲96岁时拍的一张照片,看上去有点像老年大学的证件照。最后的讣告也写得毫无特色,说白了跟简历差不多。

| 死一次,折腾三次 |

后事千头万绪,联系殡仪馆,打扫父亲房间,联系他的银行和律师,每一件都挺麻烦。更别提我们还得按他生前的意愿在希腊东正教教堂举办葬礼,这意味着我们要买副棺材把他装进去,不能火化。

我认识的大多数人会选择丧事简办,我的英国朋友安德鲁就选择了遗体捐献。他说:“我之前看过一篇报道,有医学生用一位老年女性的肠子当跳绳玩,我一开始很震惊,但我转念一想,遗体捐献的时候我人都没了,又有什么好担心的呢?”我父亲截然相反,他不仅要办,还要折腾我们三次。

我们首先要在罗利市举行葬礼,一周后则要带他的遗体到老家柯特兰下葬。这之后过40天,我们还要办一场追悼会纪念他,这场追悼会的意义或许就是告诉我们:“你们甭想忘记我,一分钟也不成。”

保罗住在罗利,格蕾琴在罗利工作,他们去参加罗利市的葬礼非常方便,但他们还是跟我们一起入住了一家豪华酒店。我们去教堂参加葬礼当天,酒店员工看我们兴高采烈的样子,还以为我们是去参加婚礼。“你能帮我们拍张合影吗?”埃米将手机递给了门童。

埃米看起来仿佛是要去参加撒旦的舞会。她的裙子虽是黑色的,但裙摆很短,袖子也宽松到了滑稽的地步。这么一身装束跟“悲痛”这样的词肯定扯不上关系。保罗也好不到哪里去,看他的着装,不知道的还以为他在冰淇淋店打工。

“爸爸的棺材是樱桃木的。”我们在教堂前排就座时,丽萨跟我们说,“对了,我今天给他穿的是内裤,不是尿布。当然啦,内裤外面是有裤子的。”

“好吧……非常好。”我们答道。我们心里都在想,她大概选了一副世界上最丑的棺材。两名穿正装的工作人员将棺材盖推开一半,我们可以看到父亲胸部以上的部分。我们吃惊地发现他瘦得惊人,他的手安放在胸膛上面,他的头发和脸色白到了瘆人的地步,让我想起了白色的双孢菇。

“葬礼开棺的传统太诡异了。”仪式结束后,我跟他们说,“我死后如果也要被这么展示一番,我至少会要求自己脸朝下。这样我就只用担心我的后脑勺了。”老实讲,我更愿意死后被火化,然后被装进一个简单的松木骨灰盒,休帮我在盒子外面简单地画些图案就成。

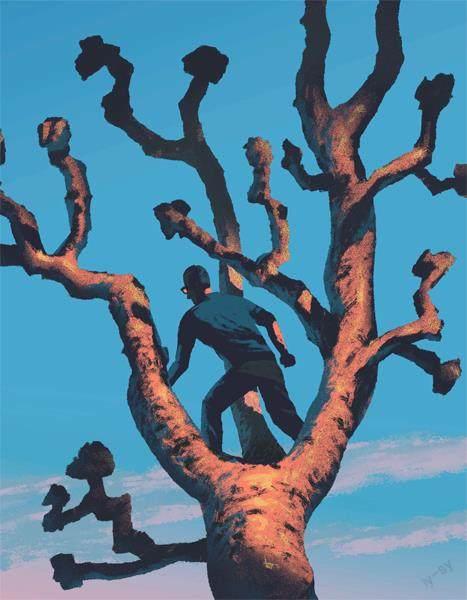

酒店附近有个州立公园,埃米、格蕾琴和我打算一起去公园转转。天很热,太阳烤得人难受。进公园后,我们总算可以喘口气,头顶尽是繁茂的枝叶,烈日根本照不进来。人待在森林里,气温仿佛比外面要凉上十度,不久前举行的葬礼仿佛也过去了很久。我们边走边聊,埃米的手机突然响了,她拿起手机,说的第一句话就是:“喂,爸!”

她语气非常自然,我有那么一瞬间真的以为这场葬礼是恶作剧,棺材里的不过是个替身,我们的父亲还活着,而我内心对此的回应是:“我去!”

那天上午,参加葬礼的许多人都说“塞达里斯确实很有个性”。一个非常难缠的人一旦过了85岁,大家就会婉转地说他有个性,希特勒和伊迪·阿明如果活到这岁数,别人也会这么形容他们。不过,我身为人子总得装装样子,所以我每次都答曰:“没错,他确实很独特。”

过去,父母大多在六七十岁离世,子女的年龄在45岁左右。现在人们的寿命越来越长,一个人可能都当爷爷奶奶了,但其父母仍然健在。我知道一位老奶奶,她母亲是在她80岁时去世的。80岁!这在我看来太吓人了。一个人当这么久的孩子太别扭了,这句话或许说重了,但我们至少可以说,这句话在两代人关系不和谐的背景下是成立的。

| 喜欢挑拨子女关系的父亲 |

我父亲只要有精力,就会不遗余力地伤害我。我年轻的时候只能忍受。后来,我将我的经历写了出来,可以以此赚钱,这对我来说确实是个安慰。当然了,在我的脱口秀现场,观众因为他的小心眼和高傲笑得前仰后合的时候,我更开心。

“我倒是觉得他挺不容易的。”休曾经跟我说过,“没有人生下来就是这样,他这么刻薄,肯定是因为他经历过什么。”休说得很有道理,但我们根本无法了解他的过去,我们问到他年轻时的经历时,他只会说:“你们问这有什么用?”

葬礼间隙,我想起我受邀到普林斯顿本科毕业典礼发表演讲的事。我觉得这种演讲稿挺难写的,至少对我来说如此。多数情况下,观众早就累得要命了,天气又那么热,而且他们还得穿着厚重的黑色学位服,戴着坐垫般的大帽子。我本想拒绝,但我转念一想,给我爸打了通电话,我说他如果愿意陪我去,我就去。他同意了,看来常青藤对他还是很有吸引力的。不过,说句公道话,常青藤对我也很有吸引力。哈佛、普林斯顿和耶鲁的毕业生总是不愿意直接提及他们的母校,他们会拐着弯地说“我在波士顿上过学”或“我在新泽西待过一段时间”之类的话。我要是这种顶尖名校的毕业生,我肯定会想方设法在每次聊天中提到我的母校。别人要是问:“你想喝热咖啡还是冰咖啡?”我会说:“我在哥伦比亚大学的时候总喜欢喝热咖啡,不过今天换换口味吧。”

毕业典礼前,我们跟校长一起吃饭。我父亲跟校长说:“你今天请的是我的儿子,但你们真正应该请的其实是我女儿。我跟你保证,观众会非常喜欢她。我有她的录像带,你感兴趣的话,我可以邮给你。你看了就会知道!你应该请的是埃米,而非大卫。”

我们坐车回纽约的路上,我问道:“你就是为了这个才跟我一块儿来的?”

“别在意这种事,”他说,“校长有权知道埃米才是更合适的人选。”

我那时已经50岁了,对这种话早就免疫了,但这件事说明直到那个时候,他还是会贬低我。我从来没怪过埃米,这又不是她的错。我办艺展的时候,他会说这样的话:“真正有天赋的是格蕾琴,不是大卫。”我当然也不会因为类似的事情埋怨格蕾琴。

父亲一辈子都在用这种方式挑拨我们的关系,从来不能理解他子女之间的牵绊。当然了,没有他这位父亲,也不会有我们的牵绊,只要他在世一天,我们的牵绊就在。大家经常说父母一旦离世,家就散了,一点点小的争执也会变成无法调和的矛盾,子女还可能因为争遗产打得头破血流。

正如美国作家索尔·贝娄所写:“失去父母的经历就仿佛开车撞上平板玻璃。玻璃被撞碎了,你才意识到那里原来有块玻璃。这之后的许多年,你都在捡玻璃碎片。”我觉得大块好捡的玻璃已经被我捡起来了,但玻璃渣恐怕一时半会捡不完,我弄不好得用我的余生去做这件事。埃米、格蕾琴和我站在公园的绿荫下感受凉意,那一刻,我能感觉到这些小碎片就藏在我的皮肤下面。

[编译自英国《卫报周刊》]

编辑:要媛