数字化转型背景下的档案文化资源建设研究

吴金燕 房小可

摘要:档案文化是人类社会珍贵的精神财富,在档案数字化转型的今天,档案文化资源建设成为社会主义文化建设的一部分,对社会发展起着重要作用。论文在梳理档案文化及档案文化资源的概念后,以数字化转型为视角,从档案文化资源层、处理层、组织层、应用层、保障机制层五个维度构建模型,并从理论和应用双重视角着重分析了每个层次的内涵和关键内容,最后提出对策,以期为档案文化资源建设提供参考,促进档案文化资源的开发利用。

关键词:数字化转型 档案文化资源 信息资源建设

Abstract: Archival culture is a precious spiritual wealth of human society, and in todays digital trans? formation of archives, the construction of archival cul? tural resources has become a part of the construction of socialist culture and plays an important role in so? cial development. After sorting out the concept of ar? chival culture and archival cultural resources, this pa? per constructs a model from the perspective of digital transformation from the five dimensions of archival cultural resource layer, processing layer, organization layer, application layer and guarantee mechanism lay? er, and analyzes the connotation and key content of each level from the dual perspective of theory and ap? plication, and finally proposes countermeasures in or? der to provide reference for the construction of archi? val cultural resources and promote the development and utilization of archival cultural resources.

Keywords: Digital transformation; Archival cultur? al resources; Information resource construction

在党的十九大报告中,“文化”一词频繁出现,习近平总书记也多次提出全力建设文化强国的发展要求。[1]于档案学领域而言,开发档案文化资源有利于繁荣社会主义文化、提升社会服务水平。因此,将档案文化资源融入公共数字文化资源体系十分重要。在档案文化资源建设成为研究重点的当下,对其模型进行构建,从而实现档案文化资源的开发利用是值得研究的问题。但在数字化转型背景下,档案文化资源的建设也存在诸多问题,如简单化、形式化,过度重视技术而割裂了资源之间的内在联系,进而造成档案文化资源单一、编研成果浅显等。因此,需要明晰档案文化资源的内涵,深入挖掘各资源之间的关联与转化关系,充分发挥其价值。本文正是以此为研究的切入点,在界定档案文化资源概念的基础上,构建档案文化资源建设模型,为数字化转型背景下的档案文化资源建设提供借鉴。

一、国内外研究现状

国内外普遍将档案文化资源由传统的纸质版转化成数字化形式,并建立信息管理系统,但在具体的研究方向上存在差异。

国外对档案文化资源建设的研究更多的是在方法路径以及实践应用方面的探讨。在方法层面上,主要是有关数字档案馆的信息管理方式和数字档案收集方法的研究,这为档案文化资源的建设提供了相应的方法路径。在实践应用层面上,由于文化的宣传对于资源的建设具有推进作用,因此国外学者围绕社交媒体对档案文化宣传进行了研究。加拿大学者亚当·克林布(Adam? Crymble)发现档案工作者和组织机构利用社交媒体宣传档案文化信息存在区别;美国学者亚当·克里斯伯格(Adam Kriesberg)對档案机构使用Twitter的情况进行调研,发现档案机构可通过创造性使用社交媒体可增加公众对档案文化资源的认识度。[2]

国内有关档案文化资源建设的研究主要从构建制度以及实践应用方面来进行的。在构建制度方面,许红婷[3]提出,制度是一切管理建设工作的标准和规范,档案文化资源建设应以档案文化制度的建设为重点。黄新荣等[4]谈到档案馆在建设档案文化资源、融入公共文化服务体系时,因涉及的合作对象较多,需要建立责任机制防范风险。聂云霞等[5]依据新《档案法》专设的“档案信息化建设”章节,提出“以档案文创产品的开发来推进档案信息化建设,夯实信息资源基础”,由此,来强调制度构建对于档案文化资源建设的重要性。在实践应用方面,冯惠玲[6]曾提出建设大型数字资源库,来丰富与拓展可利用的档案资源。如今,信息管理系统在国内各大机关单位的普及,数字化档案室、档案网站的相继建立也为档案文化资源建设做出贡献。此外,随着数字化步伐的加快及新《中华人民共和国档案法》的颁布实施,数字化、智慧化档案馆的搭建成为档案部门工作的重点,如杭州市档案馆、深圳市档案馆、青岛市档案馆等成为全国示范数字档案馆,并将档案文化资源的建设作为馆际交流与发展的目标任务。

二、概念界定

(一)档案文化

“档案文化”一词在20世纪80年代被首次提出,随后,“档案文化”成为档案领域关注的热点,对其含义的界定层出不穷。[7]孙成德[8]曾提出:“档案文化的概念既有广义的又有狭义的。狭义的档案文化一般仅指作为人类物质文明和精神文明的记录与反映的档案信息及其载体,即档案实体文化。而广义的档案文化,除了档案实体文化之外,还包括人类有效管理和利用这种实体文化成果而采取的活动方式及其创造出来的档案事业文化。”任汉中[9]认为:“档案文化就是某一历史时期某一特定群体的档案意识,以及在这种意识指导下的有关档案的行为方式和物化成果的总和,还包括社会总体文化作用于档案而产生的文化总功能。”此外,蒲婧翔[10]提出:“档案文化是人类在社会发展过程中创造的蕴含档案元素、延续人类文明的物质与精神财富之和。”

(二)档案文化资源

关于档案文化资源的概念,较少有学者进行明确的界定,更多的阐释是在对档案文化的探讨中进行的。例如,马素萍[11]比较了档案与文化的概念,她认为:“两者都是人类活动的产物,档案记载着人类活动创造文化的过程,是文化的载体形式之一,也是一种重要的文化资源。”杨茜茜[12]谈到:“档案文化资源强调档案的文化属性识别,即以档案载体或档案内容的文化属性为依据来定义和划分档案文化资源。”王健[13]提出:“原始的档案信息和加工的档案文化产品统称为档案文化资源。”此外,有的学者认为档案文化资源包括纸质档案与数字档案两种,具体指有关古建筑、体育活动、民族歌舞、伦理观念等反映历史、民俗文化的档案文本。例如,任越[14]在研究档案文化产品开发路径时曾提出该观点,郑勇和张敏[15]在档案文化资源开发整合研究中也阐述了该内涵。

综上,本文认为,档案文化所指的范围较广,它是指有关档案行为方式、物化成果或是延续人类文明的物质与精神的总和。档案文化资源分为狭义和广义两个层面,狭义层面指以档案作为载体的各类具有文化属性的资源,包括传统文化、民俗文化等反映人类思想和价值的各种形式的原始记录;广义层面指一切档案文化产品的总称,包括以狭义档案文化资源为基础的二次开发的成果,如数据库、音视频等。

三、数字化转型背景下的档案文化资源建设模型

为了更好地顺应数字化转型的时代发展要求,寻求数字化转型背景下档案文化资源的新建树,笔者以新视角切入研究,提出数字化转型背景下档案文化资源建设逻辑框架,理清档案文化资源的内在联系与转化关系,充分挖掘档案文化资源的价值,为其开发利用提供参考。

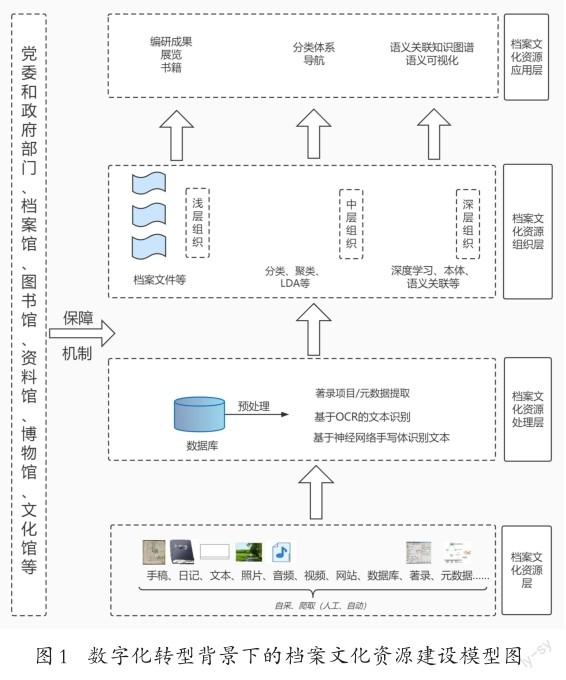

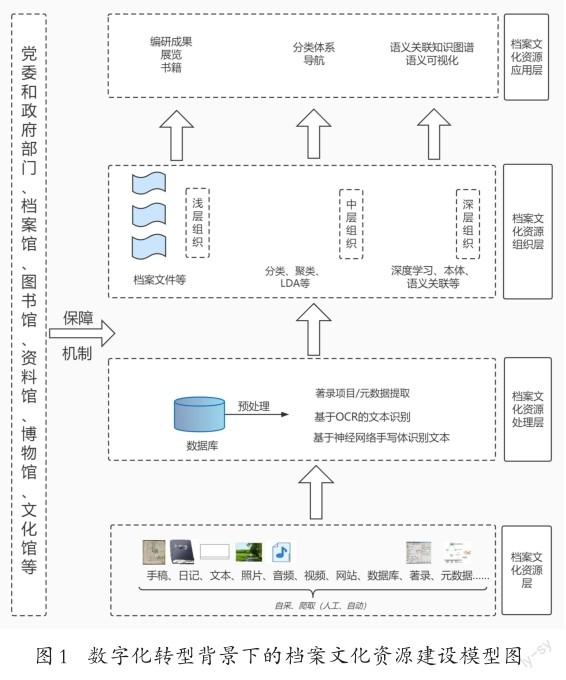

笔者借鉴已有成果,梳理档案文化资源之间的关联,为构建模型提供基础,具体如图1所示。从结构上看,该模型分为档案文化资源层、处理层、组织层、应用层以及保障机制层五个部分;从功能角度看,涵盖数据的来源、数据预处理、数据分类存储和数据可视化应用。

(一)档案文化资源层

档案文化资源层指档案文化资源的数据来源,如手稿、日记、文本、照片、数据库等。资源层则是将散落的资源征集整合,为后续的处理、组织应用提供资源保障。由于资源海量丰富及类型多样,在纳入资源时,要确保档案资源的完整性、真实性、可用性和安全性,从源头保证数据的质量。对通过二次组织已经形成的数据化资源如著录项目、元数据等亦可在资源层获取,为后续数据化分析提供保障和支持。此外,在资源纳入的过程中还需解决用户无法获取数据描述的底层逻辑问题,可通过使用爬虫等数据挖掘工具来提取利用有价值的资源。

(二)档案文化资源处理层

档案文化资源处理层即对数据库中的资源进行预处理,这是定量数据化處理的前提。对资源层中已有的元数据,可直接存储到待处理区域,方便后续资源整合分析。对于原始档案,可通过著录项目、元数据提取、OCR识别、神经网络手写体识别等方式进行资源层的数据处理。其中著录是档案工作的重要环节,其对档案的内容和形式特征进行分析、选择和记录,从而为计算机检索系统准备数据,提高检索效率[16]。元数据提取需要规范其仓储模式,利用数据转化技术来调整异构资源之间的差异并存储,可在节约系统存储空间的同时还能提高资源的可用性。基于OCR的文本识别是档案实现数据化的关键技术,它能按照要求对文本型的数字图片进行全文复制、索引、检索等操作,将相关图像信息转化为可供计算机输入的形式,从而实现档案数字化建设。数据预处理过程中还包括使用神经网络手写体识别技术,该技术解决了因手写字体笔迹差异大造成的样本类别繁多、特征提取困难等问题。通过利用概率神经网络进行分类识别,不仅能加快识别速度,还提高了识别的准确率,便于档案文化资源后续的开发利用。

(三)档案文化资源组织层

档案文化资源组织层即对各种方式采集而来经过预处理后的数据进行编目、分类,使之系统化、有序化。根据需要,本研究将组织层次划分为浅层组织、中层组织和深层组织三个层次。其中,浅层组织包含档案文件形式的组织,档案纸质版文件进行数字化处理后生成档案电子文件,元数据的数量随着电子文件的产生、使用次数的增加而增加,因此,对于档案文件的组织工作而言,需做好元数据的组织管理。

中层组织是在浅层组织基础上更细粒度的组织方式,包括分类、聚类、LDA等。在数字化转型背景下,档案资源一般以电子文件的形式存储于计算机上,以往的手工分类归档难以适应,聚类作为新的文本处理方式,能将存在语义或主题管理的数据依据某种特定结构进行分类,具有运行速度快、便捷等优点,有利于实现数据分类的高效性。LDA是一种主题挖掘模型,面对档案文化资源处于碎片化、建设不足的现状,LDA可通过挖掘资源间的隐含联系,实现档案信息资源的主题提取,是目前使用较为广泛的主题模型。

深层组织是数字技术系统的核心,深度学习、本体、语义关联等都是其层次所涵盖范围。相对于中层组织的文本分类、聚类,深度学习的优势体现在能够处理档案内容复杂的数据,通过数据的深层网络结构及文本数据特征进行分布式采集,从而实现准确的数据分类。此外,深层组织中的本体也是档案文化资源组织的重要方法。一方面,本体能对多源异构的资源进行知识组织,实现分类;另一方面,本体可作为档案数字资源服务系统的底层数据库,为用户提供语义的知识及智能化服务。档案语义关联是指档案资源数据存在于档案汇集的不同层级,并且不同层级的内容、背景、结构可能与其他层级的数据存在关联,因此,通过语义关联建立不同层级的数据和语义网是实现档案数据化的核心环节,是实现档案机器可读的关键一步。[17]

(四)档案文化资源应用层

档案文化资源应用层是指通过组织层中的分类、聚类、深度学习、语义关联、本体等方式对数据进行有序组织后再次应用的档案文化资源。它包括由浅层组织中的档案文件转化而成的档案文化资源书籍、展览、编研成果;中层组织对应的分类体系、导航;深层组织方式对应的语义可视化、语义关联知识图谱等。其中档案编研成果是档案工作的重要内容,其本质是基于档案内容的收集、加工整理,目的是挖掘、梳理档案文化资源中蕴含的有价值的信息。在数字化转型背景下,档案编研成果大规模引入数据组织,信息编研、数据编研的特征日渐突出,成了档案文化资源的重要内容。此外,展览也是档案文化资源的一种呈现方式。将整合成果以展览的形式呈现给公众,以及虚拟技术的融入,极大程度还原了相关资源的场景、情景及历史内容,使观众能更直观地了解档案文化资源。除此之外,日常生活中使用率较高的导航也被用于档案文化资源建设,其系统集合了不同馆藏资源。多维度、多功能的导航系统可以将各类资源生动地呈现在用户眼前。知识图谱能提炼不同档案的核心词,将有语义关联的内容进行整合,当用户输入单一的知识点,便能由知识图谱获取与知识点相关的其他知识点,同时图谱还能自动扩展相关内容,提高用户的检索效率与资源的使用率,为档案文化资源的开发和利用提供技术支持。

(五)档案文化资源保障机制层

档案文化资源保障机制层即在政策、资金、资源基础、技术等方面为资源建设提供保障的机构,包括党委和政府部门、档案馆、图书馆、资料馆、博物馆、文化馆等。党委和政府部门能为资源的建设提供政策支持和资金保障,尤其是数字化转型背景下,档案文化资源的开发利用需要大量人才与技术设备作为基础,对资金的保障提出了更高要求。档案馆、图书馆、资料馆、博物馆及文化馆等均为档案文化资源保存的重要机构,是提供内容支持、助力档案文化资源建设的主体力量。

四、数字化转型背景下档案文化资源建设策略

基于上述档案文化资源建设模型,本文从重视档案文化资源整合、创新开发方式、推进深度开发及加强开发主体协同合作四个层面提出档案文化资源建设对策。

(一)重视档案文化资源整合

面对档案文化资源处于零星散落、数据标准不统一的现象,首先,档案部门应采取多样化的方式对档案文化资源层的资源进行收集,将线上收集与线下征集相结合。线下收集可通过调研、走访、举办座谈会等形式展开;线上征集应大力发挥网络平台的传播力量,鼓励有资源的群众积极参与。其次,相关部门通过调研各文化机构对档案文化资源的著录情况,找到统一的元数据标准,对著录项目进行转换,实现资源的统一整合。目前,档案元数据核心集系统的元数据包括扩展元数据和核心元数据,其中,扩展元数据可归纳为文件题名、保管期限、密级、关键词、责任者、分类号等12项元数据;核心元数据包括来源标识、来源名称、全宗号、来源关联标识、事件标识等27项元数据。[18]最后,根據词表的转换,实现档案文化资源从浅层到深层的整合,为资源的开发利用提供优质的信息。

(二)深度挖掘档案文化资源价值

目前对档案文化资源价值的挖掘与表达主要停留在宏观层面的呈现,为了更好地开发利用其价值,应推进资源的深度开发。一方面,通过采用档案文化资源处理层和组织层中的方法和技术,例如,利用文本挖掘、机器学习等将文本数据中所隐含的、潜在有用的模式进行抽取,以结构化的方式表示出有价值的信息,其中文本挖掘技术还能细粒度挖掘档案文化资源的特点,有利于后续的资源管理与利用。另一方面,通过知识图谱技术将档案文化资源的内在联系以可视化的形式呈现,实现信息从孤立走向联系。此外,知识图谱技术还能有效提升资源的组织水平,优化用户检索服务的同时还有利于档案文化资源的开发共享。

(三)创新档案文化资源的开发方式

目前档案文化资源的开发方式较为单一且资源受众度相对较低,为了更好地开发其价值,提升利用率,相关主体部门可参考档案文化资源应用层中的形式,制定多样化的开发机制。一方面,丰富档案文化资源的传播方式,可利用多媒体技术将文字、图像、音视频等档案信息进行编辑整合,以可视化的形式呈现给用户。另一方面,深入挖掘用户群体较多的平台,将整合好的档案文化资源上传至新媒体平台,以扩大资源的受众面。目前,国内越来越多的高校档案馆、综合档案馆、档案杂志等相继开通了微信公众号,以自助查询、预约、信息推送等方式为用户提供服务,从而提升档案文化资源的开发利用价值。

(四)加强开发主体协同合作

在数字化转型背景下,档案文化资源的开发主体虽逐渐趋于多元性,但其协同合作还不够紧密。为推动档案文化资源的建设,首先,要对档案工作人员进行定期培训,更新其知识储备、加强其责任意识。其次,党委和政府部门、档案馆、图书馆等主体应加强协同联动,建立有效合作机制,发挥各自的优势资源,实现资源互补。例如,加拿大的国家图书档案馆就是将图书馆与档案馆进行了合并,在企业、高校等管理权力集中的单位,通常也采取合并模式。[19]最后,在数字化转型时代下,技术成为影响档案文化资源建设的关键因素,各主体技术部门应提供自然语言分析、文本挖掘、数学建模等技术支持,有效推进档案文化资源在资源获取、处理、组织、应用等各方面的建设,从而发挥保障机制作用。

在“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念指导下,加强档案文化建设是推进国家治理体系和治理能力现代化战略、增强新时代文化自信的一项重要工作,而档案文化资源的开发是档案文化建设体系中的重要一环。面对数字化转型,信息技术对档案文化资源的建设产生了前所未有的影响,同时也为其开发利用提供了重要保障。本文在界定“档案文化”与“档案文化资源”的概念及关联的基础上,构建数字化转型背景下档案文化资源建设的模型,详细阐述模型的构建内容及内部联系,并为更好地推进档案文化资源建设提出对策,为档案领域学者研究档案文化资源相关内容提供参考,为推进国家档案文化资源建设贡献力量。

注释及参考文献:

[1]新华社.党的十九大报告(全文).[2017-10-29].http:// military.cnr.cn/gz/20171029/t20171029_524004019_3.html.

[2]王新才,张静文.国外档案界利用社交媒体话题活动传播档案文化的实践与启示——以Twitter中的#Ar? chivesAtoZ话题活动为例[J].档案学通讯,2022(2):28-38.

[3]许红婷.大数据背景下档案文化建设的创新研究[J].档案学研究,2017(2):38-40.

[4]黄新荣,马云.基于整体性治理的地域文化档案资源建设[J].北京档案,2021(2):5-10.

[5]聂云霞,左琦.新《档案法》背景下档案文创产品开发:问题与策略[J].山西档案,2022(1):5-13.

[6]冯惠玲.档案记忆观、资源观与“中国记忆”数字资源建设[J].档案学通讯,2012(3):4-8.

[7][9]任汉中.档案文化:一个十分纠结的论题——浅述档案文化研究的几个问题[J].档案管理,2012(2):10-13.

[8][10]蒲婧翔,吴建华,袁研.档案文化产品及其相关概念的界定[J].中国档案,2017(8):72-73.

[11]马素萍.关于档案文化建设若干问题的思考[J].北京档案,2012(8):48-50.

[12]杨茜茜.档案文化数据的整体性治理初探[J].浙江档案,2021(1):25-27.

[13]王健.互联网视角下档案文化建设新思考[C].//第十五届沈阳科学学术年会论文集(经管社科),2018:217-200.

[14]任越,路璐.数字创意产业融合视域下档案文化产品开发路径研究[J].档案学研究,2022(1):97-102.

[15]郑勇,张敏.数字人文视域下档案文化资源开发整合研究[J].山西档案,2020(2):109-112.

[16]房小可,王巧玲.档案著录、知识关联与社会记忆重构[J].档案学通讯,2021(3):27-33.

[17]祁天娇,冯惠玲.档案数据化过程中语义组织的内涵、特点与原理解析[J].图书情报工作,2021(9):3-15.

[18]杨文刚,崔杰,田伟.档案元数据核心集系统的设计研究[J].北京档案,2016(7):12-15.

[19]张卫东,孙振嘉.馆际合作视阈下我国档案文化资源整合路径研究[J].档案学通讯,2017(4):63-67.

作者單位:北京联合大学应用文理学院