翁德汉散文小辑

翁德汉

脆壳的蛏子

阳春三月,冬眠的蛇开始苏醒了。中午,食堂里的一盆蛏子让我意识到,吃蛏子最好的季节已经来了。

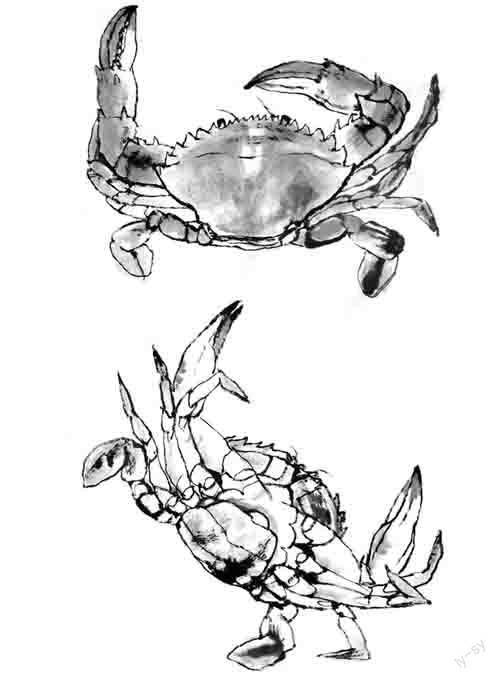

小区边上的大菜场搬走了,一些海鲜贩子乘虚而入,在侧门口开了一家专门卖螃蟹、虾、各类海鱼和带壳的货物的店。像我这样只会把小黄鱼放锅里蒸而不懂其他烹饪之事的人,对卖海鲜的人和事本不感兴趣。但是这个店将大量的脏水扫到了小区门口的路上,远远地就闻到了让人难以忍受的臭味。如果天气好,太阳一晒更使人崩溃。我在想,如此缺德的人卖海鲜,这海鲜能入口吗?于是早上和晚上路过这个店,我都进入瞧一瞧。好坏看不出来,但此店生意的确不错,不知道是地段的原因,还是海鲜的原因。进店次数多了,我注意上了滾在污泥里的蛏子,一个个伸出自己的“舌头”在寻找食物或者感兴趣的东西。店里的人看我盯着蛏子看,就问我:“鲜蛏要称一些吗?”

鲜蛏是温州人对蛏子的叫法,当然也有叫蛏子的。这主要看个人的习惯,若是个乐观的人,看世间人和事都积极向上,那么往往会称“鲜蛏”。反之,一个人死板,或者看淡人事,就会一本正经地称其本名为“蛏子”了。而卖海鲜的人,自然说自家的货物好,总称之为“鲜蛏”。而我最终,只是甩甩手,盯着看一会儿就走了。我这人认死理,就算这家蛏子真的好,我也不买,况且我更缺乏买的意愿。

暮春和初夏时的蛏子是一年中最肥的,因为蛰伏了一个冬天后,蛏子在美好的春天里狂吃,吃得胖胖的。温州人在海鲜方面,优质的称之为“胖”。那些从污泥里伸出“舌头”的蛏子,都是“胖子”。“胖子”总是活跃一点,而“瘦子”则显得忧郁了。“胖瘦”不同,吃的体会也完全不同了。

蛏子在浙江和福建沿海分布非常普遍,也是全国最重要的产区,而温州正好在这两个省的中间,从孩提起,我就拥有很多关于蛏子的记忆。令人忍俊不禁的是,我脑海里蛏子的影像都是白白的、胖胖的。

简陋的桌子上,一盘蛏子虽然摆放有点杂乱,但是每一个双壳张开的距离都恰到好处,露出白色的肉,这是最简单的盐水煮。海鲜能盐水煮的,必须是“胖子”,尤其是虾最明显。这和清蒸螃蟹一个道理:一人在菜市场买螃蟹,问海鲜贩子:“我买螃蟹回家是打算清蒸的。你这里的螃蟹可以吗?”海鲜贩子看自家螃蟹情况有两种答案,一是,当然可以啊。一是,我家螃蟹炒着吃比较好。只有“胖”螃蟹才可以蒸得住矣。蛏子亦是如此,不“胖”煮不牢。“胖”蛏子还有一个特点,两边像触角的入水口和排水口会很坚挺,要不然就蔫掉了。

对于小时候的我来说,蛏子不但好吃,还好玩。我夹起一个蛏子,将一头伸到嘴里,咬下入水口和排水口后吐出弃之。然后用手拿住嘴外的部分,吸螺蛳肉一样吸起来,吸几下后,一块白白的肉就露出身体来,上下唇一夹,送进嘴里,鲜而纯粹。用手拿出,还未吃的那头再伸进嘴,重复一次,一只蛏子两片肉完成了使命,避开了有的说不好吃,有的说不能吃的内脏。而如今,就算碰见优质的蛏子,我也都是翻开壳,夹起肉直接伸到嘴巴里吧唧几下下肚了,不管肉里黑黑的那道线,和装满沙子的黑袋。虽然说暮春初夏时的蛏子最优质,但我在食堂吃到的蛏子,一个个好像饱经风霜的老人。当然,这也不能怪食堂,同样的食材,不同质量,自然会有所差别。面对这样的食材,食堂烧蛏子直接用炒,或者用葱油,和“我家螃蟹炒着吃比较好”一个道理。

我可以忍受蛏子肉的干扁和无味,但面对裂成无数片的壳,吃的欲望马上降到零。在各类带壳的软体动物里,蛏子的壳因其长且脆弱,在锅里炒的时候,容易碎。若从市场上买来的时候就已经碎了,再炒几下,就成壳炒肉了。如果还有耐心,可以掀开碎壳,夹出肉,用牙齿咬则要小心翼翼。对生活要求高,或者更细致的人,把一小块一小块的壳夹起来扔掉。其实,大部分人直接不吃,成为剩菜。

这让我想起二十年前在学校当老师时,去乐清培训,当地一同行邀请我到他家吃饭。乐清这个地方得天独厚,被温州湾和乐清湾夹在中间,盛产各种海鲜,而蛏子只是最普通的一种。餐中,同行端上一个八九十年代大口喝茶用的老式瓷杯,上面还盖得严严实实的。我目瞪口呆地看着这个瓷杯,正在咀嚼的嘴巴也张成了“O”形,刹那似乎变成一个傻子,因为我从来没见过用茶杯盛菜的情况。同行掀开盖子,一股海洋的盐味扑鼻而来,只见和杯口差不多同一个水平的位置上密密麻麻地挤着一个个蛏子。几个问题不由自主地冒出来:整个杯子里都是这样整整齐齐的蛏子?如果不是,那么蛏子下面是什么?但是我的想法还未圈上句号,同行已经夹出一个蛏子放到我碗里,而瓷杯里多出了一个洞。原来,这些蛏子都是插在粗盐里面的,而这道菜的名字叫“盐焗蛏子”。干干的蛏子吃起来,是海洋的味道,我一连吃了好几个。以此下酒,我不敢肯定是啤酒好喝,还是蛏子好吃。

人生好像一个炮弹,打出去了,就奔着死亡这个目的而去,边上的人和风景不停地转换。这个曾经的同行,我还没离开教育界的时候,就已经联系不上了,只留下瓷杯里蛏子的味道。人是奇怪的动物,我有时候也不理解自己为什么会做出一些瞠目结舌的事情来。比如有段时间,我喜欢上了吃蛏子生。蛏子生这个名称,是我按照温州人对江蟹生的叫法延伸而来,也就是生吃蛏子,正式的名称是咸蛏。而网络上的购物平台叫卖声则称之为“温州咸蛏”,大多来自乐清和瑞安。咸蛏一般装在塑料罐子里,可以称之为蛏子罐头了,想吃时捞出来,不想吃时盖上盖子可以保存比较久。

做咸蛏的蛏子都是几经挑选的,所以壳基本完整,轻轻地就可以剥开。蛏子肉大概被里面的溶液泡久了,软绵绵的,颜色暗淡,品相难看。既然称之为咸蛏,自然是很咸的,也还带一点点似乎与生俱来的鲜味。若重口味,连续吃两个也没问题,但是一般人会有点难受,所以中间得夹杂着吃点什么。在温州,这也是家常下饭的小菜之一。

有一天,我突发奇想:自己做咸蛏吃。那天傍晚,从菜市场一个摊子上的污泥里,一个一个地翻拣,买了 30 个蛏子。看着摊贩用自来水冲掉污泥,提回家后拿旧牙刷一个一个地刷壳,还不能用力。然后放入加了一些盐的水里,让其浸泡一天一夜。第二天傍晚,我捞出蛏子,用剪刀将背后连接的韧带轻轻剪断。处理好后,再准备一个能放 30 个蛏子的大碗,里面倒进已经凉透的白开水,放一大把盐、白酒和姜。最后,蛏子投入碗里,没入水中,密封起来,塞到冰箱的一个角落里。

一周以后,我打开大碗,取出蛏子摆到盘子里,倒入白酒和醋,一盘咸蛏成型了。在一边的妻子趁我在做扫尾工作时,夹了一个送到嘴巴里,哪知道马上吐出来了,大叫一声:“咸天苦!”

这一刻,我知道白忙活了:盐放太多,咸到极致就是苦了。

流连的花蛤

夏天的早晨。

东方晓白,光线刚刚照出黑黑的脸。

菜市场的摊子上,三大盆完全带泥的花蛤依次排开,仔细看,原来是按个头大小来区分的,价位次第相差五元。几个活跃的花蛤张开嘴巴,最调皮者使劲伸出“大舌头”,习惯性地寻觅食物。而胆小的花蛤,大概饿坏了,张开一点点,露出一条缝。在黑黑的泥里,这白红相透的肉分外妖娆,客人往往先将这几个活力十足的花蛤撿走。只要客人走过,摊主就不停地说:“花蛤要不?我家的花蛤鲜兮鲜。”

同样是三大盆,隔壁摊位的花蛤则不带一丝泥,冲洗得白白的,贝壳纹路清晰,放射肋上颗粒状结节甚至可以一颗一颗数着。摊位前的年轻人很疑惑:洗这么白,会不会不新鲜?摊贩同样在吆喝着:“花蛤要不要?买回家可以直接下锅。”

第三个摊位上的花蛤黑白分明,摊贩直接问:“你要哪个?带泥的不带泥的都可以。”并且悄悄地说,她的花蛤都是用水管冲洗的,不是水枪冲洗的。按摊贩的意思,是顾客自己选,选清洗好的可以直接带走,选带泥的则马上帮助冲洗。

摊贩对付花蛤是专业的,三两下就解决问题了,但在家里就不同了。在瑞安一带,女子怀孕快要生孩子了,娘家要送“快便肉”的。这“肉”里,有一样即为花蛤。一水桶里,装满了与泥拌一起的花蛤,清洗起来不轻松。于是家里人把花蛤从桶里捞出来,放到一塑料盆子里,端水龙头下冲,但只能把泥冲走。双手端起盆子,左右摇动,“沙沙”声不绝于耳,构成了厨房奏鸣曲。长期生活在滩涂的泥里,花蛤上布满了泥垢,这就需要板刷刷。粗一点,则对着所有的花蛤刷;细一点,则一个一个刷。

所谓花蛤,是温州人的叫法,瑞安人则称其为丝蛤,一年四季都可在菜市场里买到,非常方便。开水烫十余秒,剥开壳,会看见血一样的分泌液,真正的名字是血蛤,“花蛤”二字占用了别的“蛤”名了。

花蛤与大部分双壳类一样,有左右相等两贝壳。贝壳坚厚,卵圆形,壳表褐色,具明显生长轮脉。壳顶凸出,尖端向内卷曲,表面有发达的瓦轮状的放射肋 18—21条,肋上具有极明显的颗粒状结节,背部两端呈钝角腹缘圆。在东南亚和江苏、浙江、广东、福建沿海一带认为这个东西很滋补,能补血,所以成为温州人的“快便肉”之一。

我比较喜欢吃花蛤,满满的一盘,三两下就吃光了,带血的壳则成丘。有一天,爱人迟归,我偏偏对花蛤有了吃的欲望,遂购买摊位上最便宜的那种,以满足腹欲。

“你家洗净的花蛤怎么卖啊?”

“28,25,20。”

“这种20的给我来半盘。”

摊贩动作麻利地用一个塑料漏筐插进花蛤堆,举高,掂一掂,感觉少了点,又捞几个。置电子秤上,说:“18块钱。”

到家,第一时间将开水烧开,关火。用笊篱将部分花蛤潜入水中,心里默念:“1、2、3……”到 10 了,是不是念太快?那到 12吧。起,随手拿一个,食指和中指垫壳顶,大拇指按住其身,左右俩大拇指剥开壳,红色的汁液往手上流去,胖墩墩的肉显眼地露了出来。张嘴,递进来,伸出舌头吸,温润如春,嗯,火候恰当。

第二把装起来,再潜入水中,又默念:“1、2、3……”,刚才那次是数到 12,好像多了点,那就数到10吧。

最后一把,依旧如此操作,我心里想:水已经用三次了,水温不够了吧,那就默念到12?好,捞起。

端到饭桌上,当零食,剥一个,哎呀,怎么都不开?这下郁闷了。我想,第一次烫出来的应该正适合,于是一个个剥着试试,结果只有那三分之一的花蛤剥开了,其余的剥不了。不甘心,向儿子借了一个硬币,从壳顶部分试图撬开,或捏硬币的手痛了,或只把壳顶撬破,手忙脚乱的,双手都是汁水,狼狈极了。

水再烧开,全部倒进去。不用默念了,马上捞出来,一个个都已经张开嘴巴,血蛤的“血”消失了。以厨房为地盘的人告诉我说,六七分熟的花蛤味最佳,掰开后血汁横流,若烫得时间太长,肉缩成一小结,苍黄干瘪,老涩难嚼,寡淡少味。而我自己买的自己做的花蛤,再怎么难吃,也要吃光。

其实所谓的烫十余秒的说法,是针对我这样的厨房菜鸟的。

有人说血蛤没有彻底煮熟,里面会有寄生虫。1988 年上海甲型肝炎大暴发,据说因为食用半生血蛤引发。我也曾经看到一张旧照片,80年代末,温州街头挂有一横幅:为了防治肝炎,禁食花蛤。有人说,花蛤只是放在滚开水里烫上 8—10 秒,寄生虫幼虫根本就没有灭,食用后到达肠道,容易引起急性肠胃炎,容易引起寄生虫病。但是,我们都这样吃的啊,你看,在火锅店里,拿几个花蛤用笊篱装好伸汤里,心中默念十下,马上吃。习惯如此,美味如此,其他可抛矣,我亦从未见到有人食花蛤而拉肚子生病的。有人“极度不建议为了鲜嫩食用半生血蛤,血蛤需要绝对煮熟后方可食用!”这肯定不是温州人说的。

当然,花蛤除了烫几下的这种白灼,还有其他各种各样的烧法,但是皆不可取。北方草原来客人,设宴待之。席间遇冷盘花蛤,遂问:“此为何物?浑身是壳。”好客者回答曰:“此乃血蛤。”抓一个,怎么也剥不开,又问:“我的技术不好,还是此物不待见?”边上本地陪客接过来说:“我来试试。”结果未改变。连试二三人,那个花蛤还是剥不开。有人问哪位身边有一元硬币,一女士说现在大家身边连钱都不带了,谁还带硬币啊。主人叫服务员过来,要求拿个花蛤钳。钳的前端插入壳顶之间,稍用力,撬开了,一看,居然肉质依然圆润。因此,那盘花蛤成了客人的专属菜。

尽管温州及其周边地区盛产花蛤,但不泛滥。如今虽然可以随意买方便煮,但是记忆里,小时候家里从来没有煮过。只记得,亲戚里有人结婚时,桌子上有装在红色高脚碗里的花蛤,背部朝下,以塔的形式往上叠。与碗相配,红白分明,好像刚出炉的艺术品,晶莹璀璨。我们小朋友围着数来数去,总是数不清个数。桌上的菜不能随便吃,花蛤也不能随便拿,若小朋友伸小手过去拿,大人的大手马上拍过来。于是,小朋友只能眼巴巴地望着花蛤,等酒席进行得差不多了,会有一大人提出:“我们吃得差不多了,把花蛤分了吧。”先是每个人分两个,霎时,桌子上就响起花蛤落桌子的“咚咚”的美妙声音,或者花蛤和花蛤碰撞时发出的可爱的“吱吱”声。碗里若有还没分完的,则小孩们多分一个。尽管分到花蛤了,小朋友们还是盯着那些没带孩子的大人们的花蛤。如果这些大人马上将花蛤吃掉,小朋友会问:“叔叔,花蛤壳可以送给我吗?”但很多人总是将花蛤装进口袋里,带回去给孩子。

这桌没要到花蛤壳,但是其他桌人吃了的,往往会随手丢地上。小朋友蠢蠢欲动,大人拦也拦不住,跑去捡了。只见摆酒的道坛里都是小孩在穿梭着,每个兜里都装得沉甸甸的。

回到家以后,我选择家门口一块平整的岩石处,再寻一块称手的石头。把花蛤壳压在岩石上,右手拿石头用尖锐的角砸壳顶,“啪”,趴了,全裂了。再拿一个,看准一个点,轻敲下去,壳顶那一小块掉了,形成一个明显的洞。将所有的花蛤壳敲了,成功率有一半。拿根绳子套起来,摇几下,一阵“哗哗”声传来,甚是悦耳。戴在手上和脖子上,就是链子了,大摇大摆地出去炫耀,一炫吃了花蛤,二炫能做出链子来。

这大概是世界上最“奢侈”的链子了。

夏天的河蚌

人间草木皆有情。但是如果没有了雨水,一切都无情可言了。

我家本在温瑞平原中部一半山腰上,在山脚下温瑞塘河畔,我们村拥有一大片水田。这些水田有完整的灌溉设施和水渠,把塘河里的水引到各家田地,成为稻谷的生命线。抽水机器有两台,一是移动的,装在水泥船上,哪个位置最需要水,船就开到哪里。此水泥船并不是用螺旋桨推动的,而是用一种神奇的力量作动力。一次,我在岸上看到,水泥船一边在抽水,一边往水的反方向前进。我问父亲为什么要把水从河里抽上来,然后冲到河里去?这不是浪费油吗?父亲告诉我:“水不抽,船不动。”我当时不明白,一直藏在心里,直到读了初中物理以后才醒悟,原来,这叫反冲力。

我从小在水里折腾着长大,但是那水都是盛放在小溪所打的结里,山上的水库,也从来没去过,哦,我指的是我从来没有下去游泳过。面对一头连着飞云江,一头连着瓯江的温瑞塘河,我只能望“河”兴叹了。站在塘河边,一眼能看到水里的螺蛳、小鱼和河蚌,我一向认为大鱼都待在河中间,只有大人的鱼竿能对它们起作用。尽管看得见,却拿它们没办法。我有下水的冲动,但是绝对不敢下去,因为我胆子小,到如今还是这样,如果没有重大变化,轻易不会改变自己。

小鱼游来游去,难以盯住。螺蛳个头太小,盯着盯着,会盯重复了。只有河蚌在我们注视下,泰然自若地张开双壳呼吸,甚至还悄悄地移动身子,壳在泥水上留下的轨迹依稀可见。我们对着河蚌数数,把能看见的都数一次,从左边数到右边,和从右边数到左边的数字总是不一样。

那年夏天,温瑞平原上空的乌云都消失了,河流里的水慢慢地减少了,一些本该在水下安逸活着的东西露了出来,河蚌是其中之一。

在河里跑的水泥船已经搁浅了,和泥水混在一起,彼此分不清楚了。我惊恐于水的消失:好好的一条大河,如今成了小水沟。其实我更兴奋,水位低了以后,可以下到河里去。只要脚踩得住,弯下腰,好像我就是会飞的猎人,很容易抓小鸟了,河蚌、螺蛳都是我的猎物了。母亲告诉我,河里的螺蛳要在清水里泡好长一段时间的,远远不如山上水库里的好吃,让我不要抓。这下,我的目标明确:只抓河蚌,个头小的不要抓,里面的肉太少;个头太大的也不要抓,肉太韧不好吃。其实所谓的大小只是自己心里的认知而已,抓过来的都是适合的,没抓的都是不合适的。

母亲交代好之后,去水田里劳作了,而我也开始大展身手。我把鞋子脱了,卷起裤脚到膝盖以上,拿着一个大水桶,沿着他人从岸边硬泥土挖到河里的小路,小心翼翼地走进去。到河底了,我慢慢地将脚伸到看上去硬硬的泥上。的确,这泥是硬硬的,原来作为淤泥的一部分的泥,被太阳晒成了“水泥板”,我稍微用力试试,纹丝不动,这下彻底放心了。

整条河,其实没有自然的芳香了。河里,尸横遍野。当水退却时,小鱼和一些稍微大点的鱼来不及撤退,被困在小水堆里,其腐烂需要一个过程。在这过程里,腐臭之气一直伴随着。螺蛳行动慢,更有不计其数的被晒干在泥土里了。一些河蚌也无法逃脱命运,壳张开,肉不见了,有的壳甚至碎了,算不算家破人亡?其他的小动物则更多了,连岸边的草也被晒枯萎了。对于生活在乡下山头的我来说,这些现象司空见惯了,无论对大自然,还是对生活在其中的动植物来说,这都是一种循环,那句“出来混迟早要还”是有道理的。

刚走几步,脚就已经陷到软泥里了,但我的目标是水下的河蚌,还得继续往前走。除了曝尸荒野的河蚌,还有一些合着双壳却不动的,我不知道这种是不是还活着,所以也不捡拾。等我的双脚踩进水里,就看见一个张着双壳,白嫩的某个器官伸出体外寻找食物的河蚌正使劲为活着而努力。这种河蚌就是我的目标了,因为它活着,因为它为活着而展现自己的活力。对于我而言,它活着,意味着新鲜,意味着好吃。我用手在河蚌伸出体外游荡的肉上触一下,我的手还没缩回,那肉好像倒射的箭,已瞬间回到壳里。一个连续动作,我顺手将其从泥里毫不费力地拔出,握着并在水里左右荡几下去泥,扔到桶里去,“咚”的一声,注定了被吃的命运。

只要脚站稳了,弯下身,从左边开始捡,到最右边,几无遗漏。很多河蚌其实只是微微张开两片壳,不断地吸水呼水,不用力也可以将它们拔起。忽然看见一个张开很大缝隙的河蚌,我打算伸一根指头进去,看它会不会咬我。后来想想,觉得一根手指不保险,那么就两根手指好了。我将中指和食指紧紧地贴在一起,过了牙口,但是没有触到河蚌,其壳不见动静。等稍微碰上,壳好像机械门,马上自动关上,结果卡在我的手指上。手指传来一阵压迫感,却无甚大的疼痛,用力伸回来,河蚌也跟着离开泥,被带离了水面。我的手来到水桶的上空,抖一下,河蚌也就掉到了桶里,发出“噗”的一声。

河蚌抓多了,我也兴奋了起来。从那一头抓到这一头,渐渐地,我发觉也没那么难,所以脚步快了,抓河蚌的速度也快了许多。本来是抓一个扔一个,后来觉得太麻烦了,应该有所创新,抓几个一起扔。右手抓一个,放在左手储存着。再抓一个,左手上可以并排着摆两个,再添一个,合起来三个。两只手合拢,转一下身子,将三个河蚌一起扔向水桶。因为惯性所致,三个河蚌朝着三个方向飞去,没有一个是掉水桶里的,我也冲进泥地里,身上沾满了污泥,泥臭直冲鼻子。对这样的事情,我是有经验,因为帮父母在田里插秧苗时,不摔几次是出不了师的。我站了起来,先把双手伸水里左右甩几下去污泥,然后捡起三个河蚌扔桶里。最后,双手往河里沾水,用所带出来的水把衣服上的污泥草草地洗去,再继续作业。

河蚌占的空间大,不一会儿,一桶满了。依照母亲的话,抓一桶就够了,多了挑着累,也吃不了。母亲对我身上的污泥视而不见,只把河蚌倒出来,然后一个个地重新洗一次,外壳上干净多了。

回到家以后,父母在整理他们认为重要的东西,而我最重要的东西就是河蚌了。我打了一桶水,将河蚌倒入,母亲说要养一天。我不知道为什么要养一天,母亲只说养了才好吃。现在想来,应该是让河蚌泡一天,让其吸水呼水,把双壳里面的泥和沙吐出来。然后,我出门去招呼小伙伴们来看看我的“俘虏”,他们要我下次带他们一起去抓河蚌。

其实河蚌肉不好吃,这也是河里有那么多河蚌,抓的人却少的原因之一。第二天,母亲将养了一天的河蚌倒入装了水的锅里,烧开,河蚌双壳纷纷自己张开。捞起来后,母亲将壳里的肉摘出来。肉重新投到清水里,来回洗,然后拿出来沥干。如此重复几次,水慢慢清了。最终,母亲将河蚌肉炒咸菜。我的记忆里没有咸菜的味道,但 是 河 蚌 肉 里 沙 的 感 覺 ,仿 佛 历 历 在“牙”。到最后,河蚌肉基本上被父母吃掉了。

物极必反,雨好久不下后,台风来了,大雨覆盖了整个温瑞平原。雨停后,打算在小伙伴们面前好好表现的我催着父母再去山下田里。母亲告诉我,塘河里的水位和河岸一样高了……