全面抗战时期国民政府防疫体系研究

张 格

(重庆师范大学 历史与社会学院, 重庆 401331)

环境混乱、社会动荡的战争时期容易爆发各种公共危机,疫病流行便是最为典型的一种,它的出现给民众的生命与健康造成极大威胁,因此在全面抗战时期,防疫工作成为国民政府关注的重点,目前学术界对此已有部分研究成果,如吴郁琴《公共卫生视野下的国家政治与社会变迁——以民国时期江西省为中心》,郭京湖《论抗战时期成都的防疫行政与地方实践》,李全权《抗日战争时期重庆的疫病与国民政府的应对》,翟亮《南京国民政府时期甘肃医疗卫生研究》,邓铁涛《中国防疫史》等均论述了全面抗战时期国民政府的防疫工作,但这些成果对国民政府防疫机构,防疫政策,防疫工作的效果及原因等并未深入分析。有鉴于此,本文以档案与民国报刊为基础,分析全面抗战时期国统区传染病的分布与危害,国民政府防疫的主要机构与重要政策,揭示国民政府防疫工作不利的原因以及这些原因带给我们的启示。

一、全面抗战时期国统区重大疫病概况

疫病是一类传染性极强,可造成大面积流行的疾病,现代社会亦称传染病,特征是起病急,危害大[1]①。全面抗战爆发之后,中国东部沿海各省向大后方内迁的难民以及国统区的下层贫民因生活没有保障,营养不良,卫生条件恶劣,缺医少药,时常患上传染病。而前线奋战的军人受伤后得不到及时救治,也容易感染各种疫病。国民政府从众多疫病中指定霍乱、杆菌性及阿米巴性痢疾、伤寒、天花、流行性脑脊髓膜炎、白喉、猩红热、鼠疫、斑疹伤寒、回归热等十种疫病为法定传染病[2]。这些疫病的传播区域、患病与死亡人数等均不尽相同。

鼠疫、霍乱及流行性脑脊髓膜炎为全面抗战时期国统区死亡率较高的疫病。鼠疫以老鼠为媒介,传播速度快,福建省一度成为鼠疫的重灾区。1937年5-6月,闽南福清等八县地区发生鼠疫[3],疫病传播迅速,仅1939年7月,该省就有467人感染鼠疫,408人丧生。1941年,鼠疫由闽北邵武、光泽向江西省蔓延。至1943年,福建鼠疫已经造成8525人感染,死亡6504人,死亡率76.6%[4]。在西南地区,1940年7月,滇缅交界处的垒允以及四川剑阁等地爆发鼠疫[5]。1944-1945年,云南腾冲、龙陵等地爆发鼠疫[6]。1937-1945年,国统区鼠疫患者达到36 213人,死亡人数达到24 916人,死亡率68.8%[7]。霍乱最初发源于印度,为烈性传染病,患者往往上吐下泻。全面抗战爆发后不久,上海随即出现霍乱,9月,华界患病者136人。至1938年,上海霍乱已经造成11 365人患病,死亡2246人[8]。1939年,霍乱在西南多省出现,其中云南省共有26个县市的4700多人患病,3487人死亡[9]177。川渝地区则以重庆为中心向自贡、成都、德阳等地传播,自贡疫情最严重,死亡5000余人[10]516。霍乱一度波及整个川北地区。详见图1:

1942年4-11月间,云南省再度爆发霍乱,5953人患病,3041人死亡[9]177。1943年夏,贵州安顺出现霍乱,并向贵阳蔓延。据统计,1938-1945年,国统区霍乱患者总人数达到221 553人[11]。流行性脑脊髓膜炎主要的爆发地区为江西省。1937年7月,江西省宜春等县出现流行性脑脊髓膜炎[12]。此后几乎每年均会出现。1940年1-7月,江西全省共有21个县爆发该疫病,患者825人,死亡92人[13]。1939-1945年,国统区流行性脑脊髓膜炎患病者共23 137人,死亡5379人,死亡率23.2%[14]349。

伤寒与痢疾均属于急性肠道传染病。伤寒的影响范围很广。1937-1945年之间,江西省每年都会爆发伤寒,平均每年死亡977例[15]173。1939年,河南商丘境内发现伤寒。1943年10月,伤寒在成都爆发且来势凶猛[16]。痢疾是全面抗战时期感染人数最多的疫病,社会各阶层无不遭受摧残。全面抗战爆发初期,在上海交战的军人中就频频出现感染痢疾的现象。1939年8月,晋南及晋西前线战事不断,痢疾蔓延剧烈。1941年9月,资中县城乡爆发痢疾,患者以贫民最多,有人患病数小时内即死[17]。1942年夏秋之交,恶性痢疾在重庆流行,造成多人感染,死者相枕,其中不乏杨庶堪等政界要人[18]。

斑疹伤寒与回归热都是以虫为媒介传播的急性传染病。斑疹伤寒主要集中在重庆、云南等地。1940年,成都的驻防军队中出现斑疹伤寒。1940-1945年,云南省安宁县每年得此病者数人至数十人不等。1941年9月,万县附近发现斑疹伤寒[19]。1939-1945年,国统区斑疹伤寒患者达27 627人,死亡1580人[20]99。回归热的患者主要以无业游民与军警为主。江西省自全面抗战爆发之后,屡屡出现回归热,仅1939年4-6月,吉安就有感染者22例[21]。同年7月,鄂豫陕各省患回归热病人爆增,其中以平民最多。自1938年大量外省内迁难民将回归热带入广西桂林后,1939年与1942年,桂林爆发了两次大规模的回归热[22]。

猩红热与白喉均属于急性呼吸道传染病,小儿最易传染。猩红热多在冬春季节爆发。1938年4月,湖北省卫生事务所报称军队及难民收容所中,时有猩红热病例出现[23]。1939年3月,昆明爆发猩红热,仅一个月之内患者增至百余人[24]。1940年6-12月,四川省立传染医院共收治猩红热患者10人。1944年6月,福建省福清县流行猩红热,10日内死亡130余人[25]。白喉与猩红热往往同时出现。1937年8月,上海港有9人查出患有白喉,其中2人死亡。1938年4月,北碚白喉流行。1939年4月,温江县百余人感染白喉,死亡3人[26]。据广西省1941年疫病报告显示,该年爆发的疫病中白喉及脑膜炎影响很大[27]。

天花是历史最古老的传染病之一。全面抗战爆发不久,上海、杭州相继出现天花患者数例[28]。1938年5月,广西省博白县内天花流行,传播甚为剧烈[29]。1940-1941年,天花在桂林传播甚巨,仅1941年1月已经发现50余例[30]。从1941-1944年,天花病毒由成都开始向周边的彭县、邛崃、遂宁、简阳蔓延,1944年5月波及重庆。成都的天花直到1945年仍未能彻底消灭[31]。

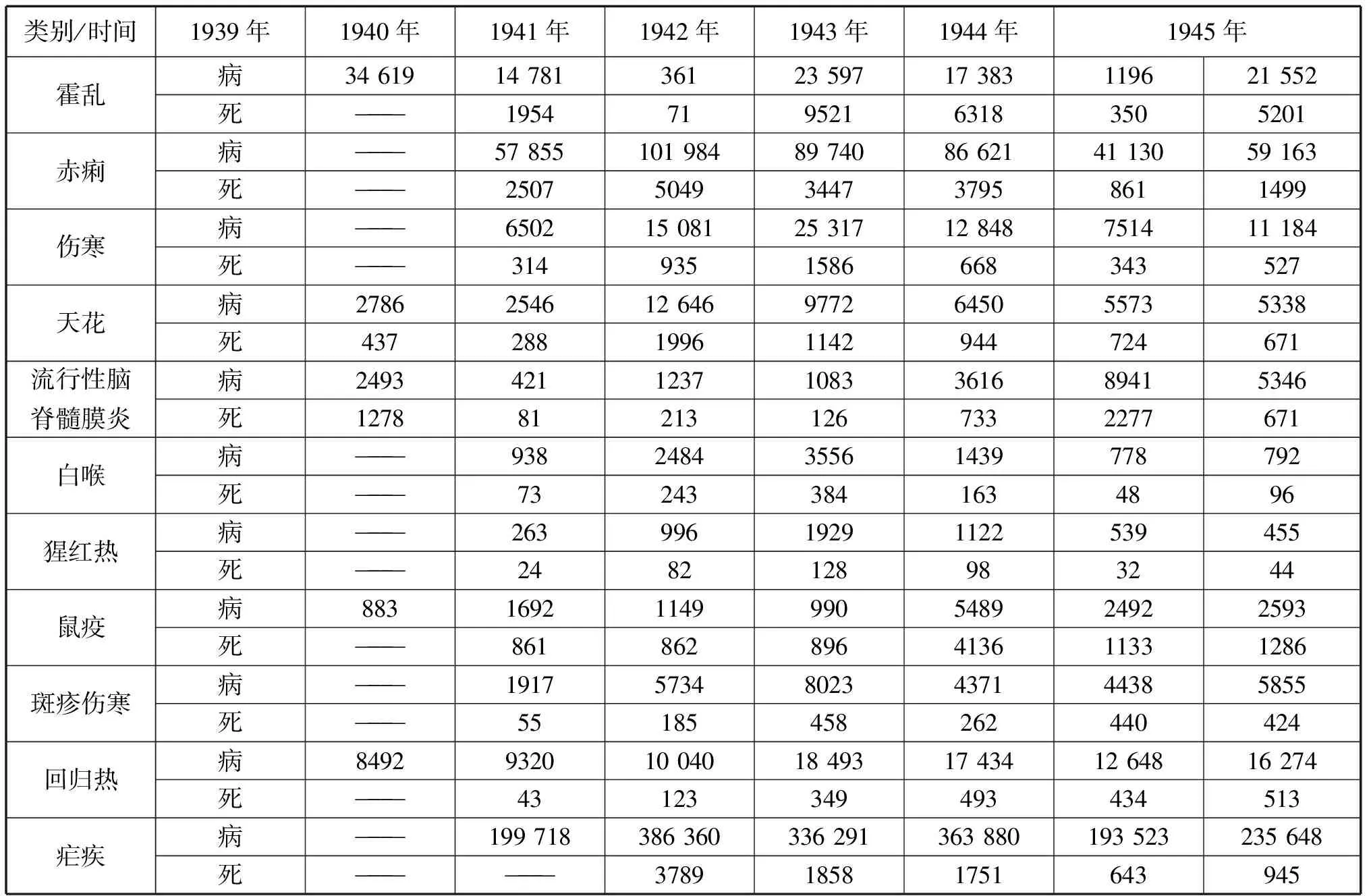

以上十种疫病在整个国统区频繁爆发,造成了国统区极大的人口损失。如表1所示:

表1 1939-1945年国统区重大传染病统计表

疫病流行不仅造成国统区劳动力减少,在经济与社会方面也产生了不安定因素。抗战期间,西南各省疫病普遍流行,患疾时所需的金鸡纳霜、痢特灵等十分缺乏,疫病难以治疗,商家囤积居奇,药价高昂[32]。重庆等大城市奸商欲获高利,开始制造假药,部分药房将混合物掺入成药中,再行制成丸片出售。病人以高价购得伪药, 不仅药力大减,无法治病,甚至有害[33]。疫病爆发往往导致社会秩序动荡不安。1941年5月,广东省遂溪、麻章等县发生鼠疫,蔓延迅速,当地居民大为恐慌[34]。1943年11月,江西邵武县学生感染鼠疫,全城的学校被迫集体疏散[35]。军队里常有疫病流行,伤兵容易感染各种病症,非战斗减员严重,使得军队的战斗力下降,这使得抗战前线的形势更加严峻[36]。

二、国民政府的战时防疫体系

鉴于疫病对战时国统区造成的破坏,国民政府采取了完善防疫机构、出台防疫政策法规、强化检疫工作与防疫宣传、训练防疫人员与增加药品生产、争取国际援助等多种举措进行防疫,在此基础上形成了战时防疫体系。

(一)完善防疫机构,建设卫生行政系统

国民政府中央直属的防疫核心机构为卫生署,成立于1931年。全面抗战爆发之后,卫生署规模不断扩大,中央卫生试验处于1938年1月划拨该署领导。1940年,国民政府在卫生署下设立战时医疗药品经理委员会,负责药品与器材的购置、保管、运输、分发以及内地平价销售[37]。鉴于战时防疫任务日益紧迫,1940年12月,国民政府发布《战时防疫联合办事处组织办法草案》,将卫生署、军医署、后方勤务部卫生处及中国红十字会总会救护队定为集中防疫力量,组成战时防疫联合办事处,卫生署署长指导监督该处工作[38]。同年,西北防疫处正式划归卫生署统管。根据1940年4月颁布的《卫生署组织法》规定,卫生署分为总务、医政、保健、防疫四处。其中防疫处专门负责战时防疫事宜。防疫处主要掌握事项九点:1.传染病防止及处理;2.指导协助防治特殊地方病;3.督促各种防疫设施的建设;4.视察、设置与改善各地水陆检疫所;5.检疫各种传染病及疫区调查通告;6.水陆港埠流行病的调查统计;7.国际检疫事项;8.生物制品的指导监督;9.其他防疫事项[39]。

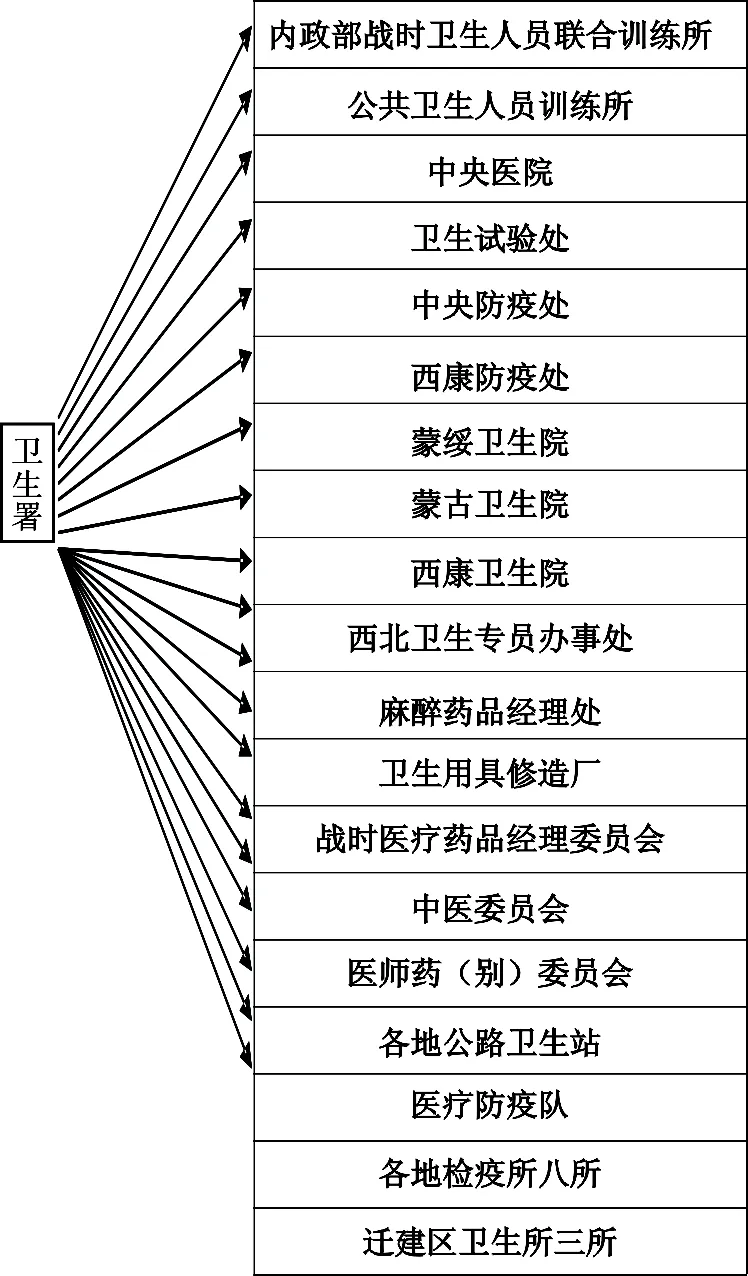

在卫生署下属的机构中,中央防疫处、西北防疫处等为主要的防疫执行机构。中央防疫处成立于1919年,国民政府于1928年接管该处,将其划拨给卫生署管理。根据1930年3月公布的《中央防疫处组织条例》,中央防疫处下设三科,主要负责生物制品检查鉴定、研究免疫学以及各种疫苗、血清的制作、传染病病理学研究实验以及兽疫预防研究[40]。全面抗战爆发之后,中央防疫处内迁昆明并一直在此办公。除条例规定的工作外,为推广防疫工作及获得资金,该防疫处在成都等地设立经销处,将大量防疫药品委托各地经销商销售[41]。西北防疫处于1934年8月在兰州成立,全面抗战时期一直在此。主要负责西北地区的人畜防疫、职业病调查、环境卫生改进、疫苗制造等[42]。除此以外,卫生署下属的机构还包括医疗防疫队、各地检疫所等。其组织架构参见图2:

图2 卫生署附属机关图(1940年)

在中央直属防疫机构进一步完善的过程中,各省、市、县的基层防疫机构建设也在积极开展。为适应战时防疫卫生的需要,全面抗战爆发之后各省卫生处在数量与隶属上均有所变动。广东、福建、贵州、四川四省,在1938-1939年相继设立卫生处。1940年6月,国民政府公布《省卫生处组织大纲》,将各省卫生处划归省政府管理,并承办一切本省卫生事宜[43]。各市、县卫生局数量也进一步增加,陪都重庆设立了卫生局。1940年5月,国民政府公布《县各级卫生组织大纲》,规定各县、区、乡、保分别增设卫生院、卫生分院、卫生所、卫生员。县卫生院隶属县政府,主要负责全县的卫生、防疫、医疗等事宜[44]。1944年3月,国民政府颁布《全国卫生行政系统大纲》,对中央直属、省、市、县各级医疗防疫机构的关系进行了明确规定。具体情况见图3:

图3 国民政府战时防疫机构关系图

《全国卫生行政系统大纲》的颁布标志着国民政府从中央到地方的战时防疫机构体系完全建立。至1944年6月,后方已有17个省市设立卫生处或卫生局,省市级卫生机构达308个。后方1361县中已设立卫生院者共903个,区分院已设140所,乡镇卫生所1357所。边疆及西北卫生防疫事业也积极推进,乌兰察布、伊克昭盟、阿拉善旗及四昌、会理、雅安、富林、拉卜楞分别设立医院,西北卫生专员办事处1944年改为西北卫生实验院,从事研究西北卫生防疫工作。新疆公医制度发展良好,该省有10个院22个所,为病者免费诊疗,各公路中心地点亦均有卫生站[45]。可见,该卫生行政系统在全面抗战后期已经颇具规模。

(二)出台防疫政策法规

战时人口伤亡众多,传染病猖獗,防疫较平时更紧迫,国民政府也相应地制定了很多防疫政策。尤其在1940年之后,新定与修订的政策陆续出台。1942年5月,为加强国统区的检疫工作,国民政府颁布《非常时期交通检疫实施办法》,在病疫流行区限制交通,及时对已染疫的舟车飞机或行李货物进行消毒,对患病旅客以及交通人员采取隔离措施并尽快送交附近医院进行救治[46]188。因防疫人员工作强度大,危险系数高,1942年6月《卫生署发给疫区防疫工作人员奖励金暂行办法》正式出台,奖励参与消灭疫病的卫生员、医师与其他工作人员,奖金200-600元不等[46]189。对于在防疫战线中牺牲的工作人员,《防疫人员染疫死亡特给补助金办法》做出了明确的规定。中央与地方公务人员与杂役在执行防疫任务中染疫死亡者在基本抚恤金之外,还可获得补助金,数额在3000-30 000元不等[47]313。为预防天花等疫病,保证民众健康,国民政府特于1944年3月修订《种痘条例》,规定负责办理种痘的机构,将种痘人群造表上报,疫区民众一律强制种痘,并由当地保甲长监督执行[47]287。鉴于战时疫病种类增多,国民政府于1944年12月修订了《传染病防治条例》,将法定传染病数量增加至10种,规定中央、地方的卫生主管机关对于防疫担负的责任,传染病病人与尸体的处理,国际传入疫病与国内疫病的检疫工作[47]283-285。这些政策法规的陆续出台,为战时防疫工作提供了指导方向与法律依据。

(三)强化检疫工作与防疫宣传

检疫能够防止疾病的迅速扩散。在抗战时期的国统区,医疗防疫队与各地检疫所负责对人员与物资检疫。1938年3月,为防治疫症、救护难民、安定秩序起见,行政院通过设置医疗防疫队的计划,规定卫生署设置医疗防疫队100队,编成7大队,于各省区与地方卫生机关协同防疫。另设置防疫医院3所,用于隔离传染病人,防止疫病蔓延。医疗防疫队主要负责传染病预防注射、诊断与隔离病人、水源消毒与灭虱、宣传卫生与防疫知识、协助地方医疗机构等[48]。医疗防疫队工作路线分为18路,每路以一个大城市作为工作中心。该年6月,内政部颁布《卫生署组织医疗防疫队办法》,防疫队正式开始组建,并以总队部统筹各队的日常工作事务。医疗防疫队的防疫注射、检查、宣传、消毒等工作一度十分顺利。仅1939年1-6月,卫生署就完成霍乱疫苗注射293 812人,伤寒疫苗注射64 917人,鼠疫疫苗注射8670人,另有427 114人倾听了卫生署员工的防疫卫生演讲[49]。与此同时,各地的防疫站与检疫所也相继建立起来,至1940年,国民政府已在甘肃平凉、陕西汉中、四川内江、贵州毕节、云南腾越等地建立防疫站与检疫所共27个[50]。

防疫宣传与演讲是医疗防疫队的主要任务之一。除该机构以外,各地方政府也纷纷加强卫生防疫知识的普及。如1938年5月,武汉市政府举行防疫宣传周,由市政府、教育厅、省市民众教育馆派员现场演讲,卫生署、省市党部等机构官员进行广播演讲,宣传疫病知识,鼓励民众定期大扫除和卫生检查[51]。报刊同样是进行防疫宣传的重要平台,国统区的《西南医学杂志》《广西健社医学月刊》《广东卫生》《医事汇款》《卫生通讯》等隶属于私人或政府的主要报刊杂志纷纷登载文章宣传疫病知识与防疫技巧。

(四)训练防疫人员与增加药品生产

因全面抗战时期疫病的感染率与死亡率均高于平时,防疫人员的数量以及自身的技术能力急需提升。1938年5月,卫生署为给医疗防疫队、各省卫生救护机关提供医护与防疫人员,在长沙成立“内政部卫生署战时卫生人员训练班”,不久迁入贵阳。1938-1939年,该班共训练1 432人[52]。1940年8月奉行政院令,最终定名为军政部战时卫生人员联合训练所。该所共分为4班,主要培养军医、护士等。教职工合计21人,所内分为医师、助产士、护士、讲习、研究5个班[53]。每年均向防疫战线输送人才。与此同时,国民政府还根据实际需要,兴办各地方卫生干部人员训练所,重点培养战时医疗防疫的领导人才。1941年7月,国民政府开设西北卫生干部人员训练所,并颁布组织规程,其内部架构分为医师、护士、卫生稽查员、检验技术4个班[54]。此训练所建成之后又有多个卫生干部人员训练所成立。如1943年成立的陕西省卫生处卫生干部人员训练所[55]。贵州省卫生干部人员训练所亦于同年12月成立。通过这些训练所,国民政府构建起了战时医疗防疫人员的训练培养体系。

全面抗战时期对药品需求加大,强化防疫药品生产势在必行。防疫药品的制造主要由中央防疫处、西北防疫处及其附属制造所负责,其中中央防疫处最早开始制药且产量最多。主要品种有各种疫苗、血清、抗毒素、牛痘苗、诊断液等。仅1937年7月至1938年6月,中央防疫处生产各类药品50种,其中霍乱伤寒混合疫苗达2 680 000公撮[56]。西北防疫处则在西宁等地增设制造所,赶制各种血清、疫苗、牛痘苗[57]3。此外,江西等省的卫生试验所也生产少部分防疫药品。但从总体上来看,这些机构生产的药品仍不敷使用。防疫制品产量如表2所示:

表2 防疫生物制品产量(1939-1945年)

(五)争取国际防疫援助

争取国际防疫援助是全面抗战时期国民政府防疫工作的重要策略之一,用以弥补防疫技术与防疫设备药品产量的不足。国民政府外交部与国联达成防疫技术合作方案,双方共同设立国联防疫委员会。国联派出的三组医疗队于1938年1月到达中国,先后分赴西安、长沙、广州、南宁等地[58]。各医疗组使用推广群众免疫法、隔离疫病患者、设立注射药剂实验室、宣传防疫知识与发放药品等技术手段开展防疫工作。与此同时,国际上增援的防疫物资也源源不断地输入中国。1938年,丹麦政府赠送防破伤风针血清5000份,预防白喉血清100万份。丹麦红十字会赠送防破伤风针血清10 000份,预防白喉血清200万份。德国拜尔药房以亚迭补灵药(Atebrine)二公斤赠送。半岛东方轮船公司免费运送药物用具至中国,英国香港渣甸洋行为防疫团接收、积存并转寄一切卫生材料[59]。同年12月,国联应国民政府请求捐赠天花疫苗200万针剂,土耳其国红十字会亦捐赠霍乱血清100万单位。1941年7月,美国医药助华会捐赠霍乱疫苗200万针剂,20万针鼠疫疫苗直接运用于闽浙疫区[60]。此后数年,国际对我医药协助有增无减。1943年输入药品器材25吨,连同旧存者共计40吨,分配于各省1260个卫生医疗机关,不仅对我后方有所裨补,亦对我前方战士大有助益[57]3。

除上述策略外,为打击奸商对药品等物资的囤积居奇,国民政府于1939年颁布《非常时期评定物价及取缔投机操纵办法》与《取缔囤积日用必需品办法》,对于囤积居奇者强制以平价收买其商品,本人处以5年以下有期徒刑,并按照其所获利益1-3倍进行罚款[61]603-610。1942年卫生署出台《战时医疗药品售销登记管理办法》,强制药商与药厂进行药品登记,严禁擅自抬高药价,囤积居奇,违者严办[62]。同时,各地政府纷纷打击假药。1940年1月,重庆市政府查获欧洲、美华等药房制售假药。1941年11月,云南假药数量越发增多,省政府规定按照《修正管理药商规则》严格取缔,切实查禁[63]。可以看出,国民政府建立起的战时防疫体系及其诸多措施在一定程度上保护了病患的生命,延缓了疫病的扩散。同时,对稳定战时国统区社会与经济秩序有一定的效果。

三、国民政府战时防疫体系无法根除疫情的原因

战时防疫体系的构建体现出国民政府对于防疫工作的重视。但从实际情况来看,全面抗战时期国统区每年仍有数万至数十万疫病患者,该体系并没有起到根除疫情的作用。究其原因主要包含国统区经济衰落、国民政府腐败与防疫技术落后等方面。

(一)国统区经济衰落

全面抗战八年,战事绵延时间长,财政赤字越发严重,国民经济陷入困境,流民问题严重,民众生活水平不断下降,卫生条件日益恶化。1940年之后,国民政府战时经济逐渐衰落,各种原材料消耗殆尽,社会生产力严重下降。工业方面,1941年工业原材料价格较1937年上涨426%。1942-1943年,国营作业机器工业产量指数从130.50降至89.01。民营机器工业产量指数从402.34下降至321.57,化工工业从493.79下降至428.83[64]。农业方面,耕地、农产品与劳动力因战事绵长而不断减少,交通运输不畅阻碍了原料与产品的运输,社会秩序的动乱更使得农业发展持久低迷。1943年,抗战大后方各省粮食均呈现不足之象,全年亏损粮食4000余万市担[65]。经济衰退导致国民政府税收枯竭,财政赤字从1940年的3 963 000 000元,飙升到1945年的1 106 696 000 000元[66]80。无奈之下,国民政府采用滥发法币的恶性通货膨胀维持抗战,结果物价飞涨,亿万百姓实际收入减少,生活水平下降。1940年5-12月的重庆大米价格指数从213上涨至1004[66]17。面对高昂的物价,民众流离失所,生活困苦不堪。陕南地区农民逃亡者不下十分之三,他们吃的饭没有盐,以野菜充饥。衣不蔽体,只有腹部团着一片残破的麻布。没有被子盖,一堆杂草便是他们的被褥。出门时轮流穿一条破裤子成为常事。在川东恩施道上,到处可以看到身上穿着短掛,下身赤裸着的孩子。农民每日辛苦劳作,但却只能以糠麸充饥[67]。城镇公务员们几乎很难维持最低限度的生活水准,衣服补充很难谈到,伙食质量低劣[68]。在如此恶劣的环境中生活,卫生自然难以保证,营养不良成为常态,疫病泛滥自然难以避免。而经济衰落也导致卫生防疫体系缺乏资金保障,无法全面处理各地的疫情,至于根除疫情更是无法完成。

(二)国民政府内部的腐败

全面抗战时期的国民政府腐败与低效,很多防疫政策落实不到位,在防疫的工作中,很多地方当局并没有落实政策,而是仅仅高唱口号,粉饰外表[69]2。医疗官员时常卷入贪污案,如1942年8月,江西省卫生试验所所长查良钟伙同会计徐宗诚贪污一事遭人弹劾。更有甚者,防疫物资与药品被腐败官员囤积出售牟利。战时经济越衰落,国民政府内部的腐败程度越高。1940年之后,随着通货膨胀的恶化,城镇公务员们的工资无法维持生活,不少人开始无视法纪,工作懈怠,腐败渐多。1944年4-8月,国统区财政、税务、学校、医疗、邮局等政府机构中,报道的官员贪污消息就有50多则,可见贪污问题已经不是个别问题[70]。1942年1月,因各地公务人员及公营事业机关人员,每多利用职位,私营商业与囤积居奇。国民政府行政院就决定通令全国彻查究办,但公务员兼营商业与囤积居奇者仍不乏其人,各级机关对于此项法令,不能严格执行[71]。监管卫生的官员或机构开始将药品囤积居奇并转入黑市交易,部分医生也图谋高利,对病人危言耸听,大敲竹杠,利用病人治病机会发财[72]。孔祥熙任董事长的中央制药厂于1944年8月被查出囤积红矾等药品[73]。1945年6月,重庆出现霍乱。国民政府虽空运疫苗至重庆,但因特权阶层囤积居奇,致使疫苗短缺,病患达千人以上,死者四五百人[74]。这些违法腐败行为对防疫工作起着十分负面的作用。

(三)战时防疫技术与防疫药品的产量始终难以满足需要

国民政府的防疫技术与防疫药品产量与战前相比确有提高,但仍然难以应付全面抗战的需要。每次战役之后,因防疫技术落后或防疫药品的缺乏,伤亡的军民得不到妥善处理,战区随即成为疫区。1944年,衡阳所属卫保,四个月内害痢疾症死去十分之三。20万人口的韶关,害疟疾有一年半,江西中正大学因伤寒流行而停课。而这些地方缺乏对疫病的预防技术,同时药品又短缺,市面大多流行伪药,向中央卫生署请求的奎宁却无法到达[75]。无论前线亦或后方,药品与器材均存在短缺情况。虽然卫生用具制造厂与中央制药厂已经全速生产,以求药物自给,但一般民众在患病时,多采用药物代替品[76]。各处战地医院,不仅需要麻醉止痛剂及消毒药品等物,各种医疗器械时常感到短缺,考察现在药品短缺的情形,不仅前方如此,而后方亦然[77]。1942年桂林爆发霍乱并逐渐蔓延,可以反映出桂林甚至整个抗战大后方医药问题的严重。医药问题一年比一年困难,药品大部不能自制,医院缺乏药品而无法施救,以至于不敢收容危重病人[78]。纵观整个全面抗战时期,洋药输入不易,民营制药虽逐渐兴旺,但终因战事影响,原料人才缺乏,发展缓慢。国营制药厂因经费限制,不能大量生产[14]350。而此种局面对战时防疫工作的最终结果有很多不利影响。

另外,1937-1945年天灾不断,水灾、洪涝、台风、泥石流、地震滑坡等自然灾害后,大批灾民生活无着,极易爆发各种次生灾害,疫病便是其中之一。1938年5月,黄河泛滥造成大面积水灾,黄泛区灾民人数达70多万,灾民生活无靠,流离街头,靠施舍生存。1942年,河南连遭水灾、旱灾、蝗灾、风灾、雹灾,灾民乏食。1943年7月,韶关大水成灾,灾民无所食,抓老鼠充饥[79]。如此情况,卫生与健康无从谈起,疫病蔓延也就不足为奇了。

四、结论

全面抗战时期,鼠疫、霍乱、天花等多种疫病的爆发给国统区造成了很大的破坏与混乱。为解决此问题,国民政府在战前防疫机构的基础上不断增补与完善,形成了以中央与地方防疫机构、防疫政策法规、防疫宣传、训练专业人员与增加药品生产、国际防疫支援五部分为核心的,以防止防疫药品囤积,打击假药为外延战时防疫体系。该防疫体系有着自身的特点:首先,该防疫体系以被动防疫为主,疫病爆发之后才能全面发挥其作用,而其预防疫病的功效则明显不足。这固然与战时复杂的环境有一定联系,而当时民众受教育程度低,缺乏相关的卫生防疫知识,忽视防疫的重要性则是更重要的原因。虽然全面抗战时期国民政府对防疫知识进行了宣传,但大多数人,特别是农村人口对于疫病的预防显然缺乏常识。而因为缺乏基本的防疫知识与意识,难以自己主动预防疫病,生病后又只能指望国民政府的救援,从而形成了此种被动局面。抗战大后方各地鼠疫频发,但老鼠依然随处可见。人们不讲究环境卫生,缺乏防疫意识,满地吐痰,随风传染,以为毫不足怪,早成普遍现象。得病之后,病人往往不重视病情,不找医生,疫病随即流行。因此政府应该使所有城市乡镇的同胞,都能明了防疫卫生的重要,纠正民众的不良习惯,使其重视住宅清洁[69]2。次之,该防疫体系理论上较为全面,但缺乏资金投入,导致该体系内的机构实际运转不畅。1942年7月,衡阳地区霍乱流行,但相关机构“无人、无钱、无药”,群相观望,以致防疫工作未见具体表现[80]。

尽管国民政府构建起战时防疫体系,但最终结果表明该体系无法从根本上完全消除各种传染病,更无法起到预防疫病爆发的作用。这给了我们以下启示:(一)政府应该着重发展社会经济,把民生搞上去,只有百姓生活富足,身体健康,才能从根本上远离疫病伤害。(二)及时提高民众卫生健康的意识,提升民众素质,加强防疫知识的宣传与教育是政府防疫工作的重要环节。(三)在疫病爆发之后,政府应该清廉高效,针对疫情以及随之而来的社会问题制定相应的法令与章程,同时树立社会与行业道德,打击违法乱纪现象,这样才能在疫病到来之时尽快将其消除。(四)国家需要投入足够的资金,不断提高防疫技术,促进制药产业的良性发展。(五)在自然灾害爆发之后,国家应积极防止疫病等次生灾害的出现。