椰毒假单胞菌酵米面亚种在湿米粉及其原料中的生长产毒规律及风险分析

陈荣桥,陈汉金,胡均鹏,冼燕萍,吴玉銮,梁明,侯向昶,王莉

(广州质量监督检测研究院,广州市食品安全风险动态监测与预警研究中心,广州市食品安全检测技术重点实验室,广东广州 511447)

椰毒假单胞菌为革兰氏阴性短杆菌,易在食品表面生长,最佳生长温度为36 ℃,最佳产毒温度为26 ℃,主要产生剧毒毒素米酵菌酸,米酵菌酸通过作用细胞线粒体膜,抑制线粒体中腺嘌呤核苷酸转位酶,影响细胞正常代谢[1-3]。米酵菌酸耐高温,无法通过烹煮消除其毒性。人或动物误食含有米酵菌酸食物后,米酵菌酸会快速的损害肝肾功能,进而导致全身多脏器的衰竭,最终导致死亡[4,5]。米酵菌酸中毒发病潜伏期一般为30 min~12 h,少数长达1~2 d,主要表现为上腹部不适、恶心、呕吐、腹泻、头痛、全身无力,轻则腹泻、重则休克死亡,至今尚无有效解毒药[4],事故死亡率很高,某些案例死亡率高达100%[6]。

20世纪30年代荷兰学者首次在椰子制品中分离出椰毒假单胞菌[7],此后非洲和我国分别在发酵玉米粉饮品和酵米面中毒事件的相关样品中分离出了椰毒假单胞菌和检出米酵菌酸[8,9]。2018年以前我国引起米酵菌酸中毒的食品主要有酵米面、糯米粉、吊浆粑、浸泡的木耳和银耳等[10-14],均为家庭自制食品。2018年和2020年,广东发生了多起因食用企业生产的湿米粉引起米酵菌酸中毒事件[15,16],导致多人死亡。在湿粉相关污染研究中,发现生产湿米粉的原料米中椰毒假单胞菌的检出率为7.7%[17],是主要污染源,并建立了灵敏准确的、适用于米和湿米粉基质中痕量米酵菌酸的液相色谱串联质谱检测方法[18],以及研究了浸洗米工艺对椰毒假单胞菌的去除作用[19]等。此外,目前相关文献报道主要集中在研究毒素生物合成基因簇的进化和形成过程[20]、市售米面制品、淀粉及其制品中椰毒假单胞菌的污染情况调研[15]等,缺少椰毒假单胞菌污染原料米、米浆和湿米粉后的生长与产毒规律研究,导致从工厂防控到政府监管缺乏科学的理论指导。

因此,本研究根据湿米粉的生产工艺,通过在原料米、浸泡后湿米、米浆和湿米粉中接入不同浓度椰毒假单胞菌,考察不同培养温度和时间下椰毒假单胞菌的生长与产毒规律,并进行风险分析,为企业和监管部门进行风险防控提供科学技术支持。

1 材料与方法

1.1 菌株

实验用2株菌株编号为S12-7和L2-2,从2个不同产地的湿米粉原料米中分离得到[17],并根据GB/T 4789.29-2003《食品卫生微生物学检验 椰毒假单胞菌酵米面亚种检验》,经过viteck 2 compact和毒性试验鉴定为椰毒假单胞菌。

1.2 原料

原料米样品采自湿粉生产企业[17],米浆和湿米粉样品通过该原料米样品自制。

1.3 试剂与设备

马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)培养基,广东环凯微生物科技有限公司;米酵菌酸标准品(1 mg/mL),Sigma Aldrich;甲醇和乙腈(HPLC级),德国Merck公司;甲酸(HPLC级),德国CNW公司;氨水(分析纯),广州化学试剂厂;MAX固相萃取小柱(6 mg/3 mL),Waters公司;超纯水(18.2 MΩ·cm),实验室Milli-Q自制。

生物安全柜,Thermo Scientific;高压灭菌锅,Hirayama HVE 50;恒温培养箱,Binder;天平,PL6001E;移液枪,transfepette;ACQUITYTM超高效液相色谱仪和Waters XevoTMTQ MS三重四极杆串联质谱仪,Waters公司;FE28-Standard pH计,METTLER TOLEDO。

1.4 实验方法

1.4.1 湿米、米浆和湿米粉的制备

模拟企业生产湿米粉工艺,选择同一批次原料米制备浸泡后湿米、米浆和湿米粉样品。称取1000 g米于2500 mL烧杯中,加入1500 mL水浸泡1 h,弃去浸泡液,再用1500 mL水冲洗1次,弃去冲洗液,最后加入1500 mL水,将米和水置于磨浆机中研磨成米浆,混匀并调节米浆波美度至16~16.5。获得湿米和米浆样品。由于米、湿米和米浆在高压灭菌后会发生很大的性状改变,因此采用不灭菌进行接种实验。

取适量米浆平铺于蒸煮平板,厚度约为2 mm,沸腾蒸汽蒸煮2 min成型,冷却后切成1×1 cm的湿米粉方块,重复制备,约制得500 g湿米粉样品。将湿米粉样品放置于高压灭菌锅中121 ℃灭菌20 min,待接种实验。

1.4.2 样品接入椰毒假单胞菌与培养

分别挑取菌株L2-2和S12-7于灭菌生理盐水中涡旋震荡,配制比浊度为1.8~2.2的菌悬液,再通过梯度稀释法将菌悬液稀释成7个梯度。各选取三种浓度(103cfu/mL、105cfu/mL和107cfu/mL)的菌液进行后续接种操作。

(1)湿米粉接种组

1)接种试验A:分别称取6组(编号为A1、A2.....A6)、每组20份(2 g/份)灭菌后的湿米粉样品于50 mL无菌离心管中,在A1和A2组、A3和A4组、A5和A6组分别接入浓度为103cfu/mL、105cfu/mL、107cfu/mL的L2-2菌株悬液200 μL,把A1、A3和A5组放置在36 ℃恒温培养箱中连续培养5 d,把A2、A4和A6组放置在26 ℃恒温培养箱中连续培养5 d,培养湿度为40%~65%,每天从每组样品中取出4份样品,其中2份用于检测米酵菌酸含量、2份用于菌落计数。研究不同污染水平、不同培养温度和时间下湿米粉中椰毒假单胞菌的生长和产米酵菌酸的规律。

2)湿米粉空白对照组:称取2组各10份(2 g/份)湿米粉样品,分别加入200 μL灭菌生理盐水作为空白对照组。将两组样品分别放置于26 ℃和36 ℃恒温培养箱中连续培养5 d,培养湿度为40%~65%,每天各组取2份,分别做米酵菌酸检测和菌落计数。

3)接种试验B:称取24份(2 g/份)灭菌后湿米粉样品于50 mL无菌离心管中,接入浓度为105cfu/mL的L2-2菌株悬液200 μL,放置于4 ℃冰箱中连续培养6 d,每天取出2份检测米酵菌酸含量,第6 d结束时将剩余样品中的6份放置于26 ℃恒温培养箱中连续培养3 d,另外6份样品放置于36 ℃恒温培养箱中连续培养3 d,培养湿度为40%~65%,每天各取2份检测米酵菌酸。研究低温冷藏、最佳生长温度和最佳产毒温度对湿米粉中椰毒假单胞菌产毒的影响。

对于菌株S12-7,也按照上述相同步骤进行接种实验。

(2)米接种组

1)接种试验C:分别称取6组(编号为C1、C2…...C6)各4份(2 g/份)浸泡后湿米样品和6组(编号为C7、C8.....C12)各4份(2 g/份)原料米样品于50 mL无菌离心管中,在C1、C2、C7和C8组接入浓度为103cfu/mL的L2-2菌株悬液200 μL,在C3、C4、C9和C10组接入浓度为105cfu/mL的L2-2菌株悬液200 μL、在C5、C6、C11和C12组接入浓度为107cfu/mL的L2-2菌株悬液200 μL,把C1、C3、C5、C7、C9和C11组放置在36 ℃恒温培养箱中连续培养2 d,把C2、C4、C6、C8、C10和C12组放置在26 ℃恒温培养箱中连续培养2 d,培养湿度为40%~65%,每天从每组样品中取出2份样品,检测米酵菌酸含量。研究不同污染水平、不同水分含量、不同培养温度和时间对米中椰毒假单胞菌产毒的影响。

2)米空白对照组:分别称取2组(编号为C13和C14)各2份(2 g/份)浸泡后湿米样品和2组(编号为C15和C16)各2份(2 g/份)原料米样品于50 mL无菌离心管中,加入200 μL灭菌生理盐水作为空白对照组,把C13和C15组放置在36 ℃恒温培养箱中连续培养2 d,培养湿度为40%~65%,把C14和C16组放置在26 ℃恒温培养箱中连续培养2 d,每天各取1份检测米酵菌酸。

3)接种试验D:称取2组(编号为D1和D2)各26份(2 g/份)原料米样品于50 mL无菌离心管中,接入105cfu/mL的L2-2菌液200 μL,把D1组放置在36 ℃恒温培养箱中连续培养35 d,把D2组放置在26 ℃恒温培养箱中连续培养35 d,培养湿度为40%~65%,定期各取2份检测米酵菌酸。考察被椰毒假单胞菌污染的原料米在长时间存放过程中米酵菌酸含量的变化规律。

对于菌株S12-7,也按照上述相同步骤进行接种实验。

(3)米浆接种组

1)接种试验E:分别称取6组(编号为E1、E2......E6)各4份(2 g/份)波美度为16.5的米浆样品于50 mL无菌离心管中,在E1和E2组接入浓度为103cfu/mL的L2-2菌株悬液200 μL、在E3和E4组接入浓度为105cfu/mL的L2-2菌株悬液200 μL、在E5和E6组接入浓度为107cfu/mL的L2-2菌株悬液200 μL,把E1、E3和E5组放置在36 ℃恒温培养箱中连续培养2 d,把E2、E4和E6组放置在26 ℃恒温培养箱中连续培养2 d,培养环境湿度为40%~65%,每天各取出2份检测米酵菌酸。研究不同污染水平、不同培养温度和时间下米浆中椰毒假单胞菌的产毒规律。

菌株S12-7按以上试验方法同样处理。

2)米浆空白对照组:称取米浆样品2组各2份(2 g/份)于50 mL无菌离心管中,加入200 μL灭菌生理盐水作为空白对照组,将两组样品分别放置在26 ℃和36 ℃恒温培养箱中连续培养2 d,培养环境湿度为40%~65%,每天各组取1份检测米酵菌酸。

1.4.3 椰毒假单胞菌的计数实验

按照GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》对菌落总数进行计数。

1.4.4 米酵菌酸的测定

米酵菌酸测定:首先采用100 ℃蒸汽对各培养后样品灭菌30 min,再参考GB 5009.189-2016《食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定》进行样品前处理,采用液相色谱-质谱法对样品进行检测[17],方法检出限为0.2 µg/kg。

1.4.5 样品中水分含量的测定

参考GB 5009.3-2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》,称取原料米、浸泡后湿米、米浆、湿米粉各2~10 g,采用直接干燥法测定水分,平行试验2次。

1.4.6 米浆pH值的测定

按1.4.2中米浆的接种浓度,配制三种接种浓度的米浆各2份(100 mL/份),混匀后采用pH计测量米浆初始pH值,然后,每种接种浓度各取1份分别放置于26 ℃和36 ℃培养箱中培养,测量培养24 h和48 h时米浆的pH值。

1.4.7 数据处理

数据图片均采用origin 2021进行处理。

2 结果与讨论

2.1 试样的水分含量

湿米粉水分含量为60.1%,符合广东省食品安全地方标准DBS44/ 012-2019《食品安全地方标准 湿米粉》规定的水分含量(≤70%)要求。原料米、浸泡后湿米、米浆的水分含量分别为11.83%、29.86%和68.39%。

2.2 椰毒假单胞菌在原料米和浸泡后湿米中的产毒规律

2.2.1 原料米存放过程中椰毒假单胞菌产毒规律

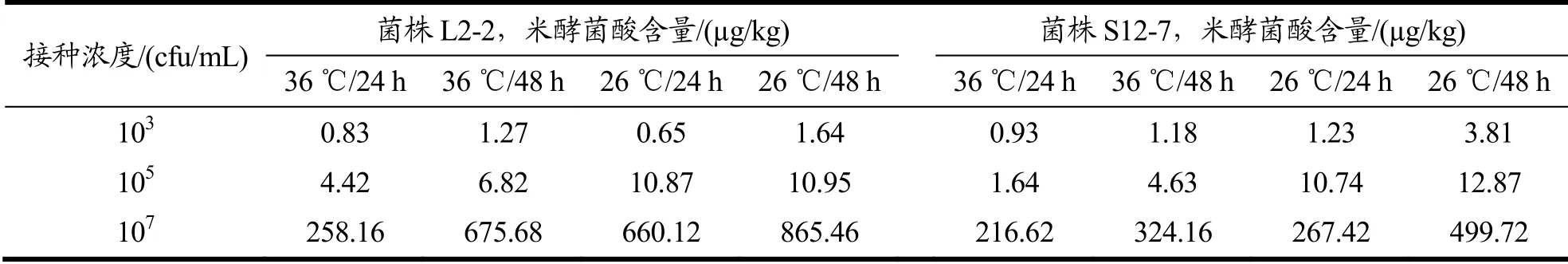

原料米中接入3种浓度椰毒假单胞菌在不同温度/时间条件下培养产生的米酵菌酸量如表1所示。2株椰毒假单胞菌虽然来源于不同产地的米,但在同一条件下产生米酵菌酸的量差异不明显,产毒能力表现相似,米酵菌酸的产量均与椰毒假单胞菌的量呈正相关,接种浓度为107cfu/mL时,米酵菌酸含量最高,在36 ℃和26 ℃两种温度下米酵菌酸含量可以达到216~865 μg/kg,是接种浓度为105cfu/mL时的25~135倍。由于米在接种前没有灭菌,米样中微生物体系复杂,可能含有与椰毒假单胞菌竞争生长或抑制椰毒假单胞菌产米酵菌酸的微生物,因此,在接种量较小时,椰毒假单胞菌可能难以成为优势菌,故米酵菌酸产量较少;当接入椰毒假单胞菌量较大时,可能较易生长成为优势菌,从而产生较多的米酵菌酸。

表1 原料米中3种浓度菌株在不同温度/时间条件下产米酵菌酸量Table 1 Bongkrek acid production of three concentration strains in rice with different temperature/time

表1数据显示,在相同培养时间下,26 ℃的米酵菌酸含量高于36 ℃,这是因为椰毒假单胞菌的最佳产毒温度为26 ℃,但椰毒假单胞菌在最佳生长温度36 ℃下也同样会产毒;在相同接种浓度和培养温度下,米酵菌酸含量均随时间呈增加趋势,因此实验进一步考察了原料米被椰毒假单胞菌污染后长时间存储过程中米酵菌酸含量变化规律(具体实验操作见1.4.2的米接种实验D)。实验结果见表2,2株菌株污染原料米后,在35 d的存储过程中产毒表现基本一致,在2种温度下米酵菌酸含量均低于20 μg/kg,且随着存储时间的延长并无明显增长,这与本项目组前期在湿粉生产企业采集到的原料米中检出的米酵菌酸含量水平基本一致[17]。米在种植过程中可能易受环境中椰毒假单胞菌污染,椰毒假单胞菌虽可以在米表面存活[17],但推测可能由于米水分含量较少,质构致密,且微生物体系复杂,椰毒假单胞菌生长产毒能力可能受到抑制,所产生的米酵菌酸处于较低风险水平。

表2 原料米中接种105 cfu/mL后放置35 d米酵菌酸含量的变化Table 2 Changes of bongkrek acid content in rice with 105 cfu/mL strain during 35 days

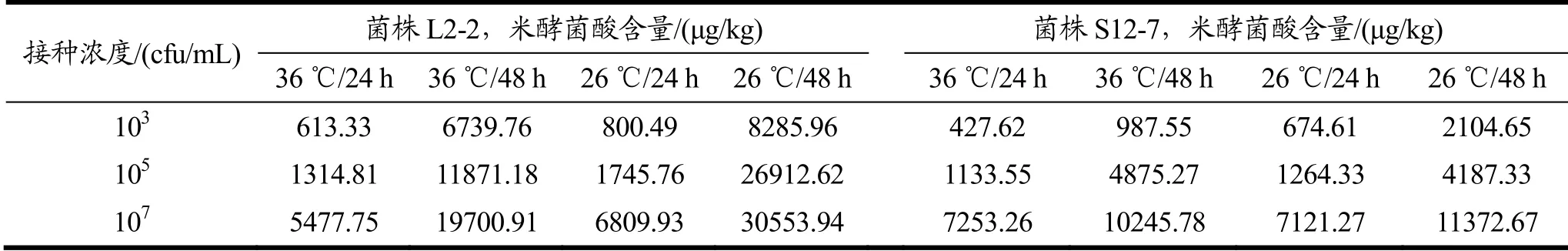

2.2.2 椰毒假单胞菌在浸泡后湿米中的产毒规律

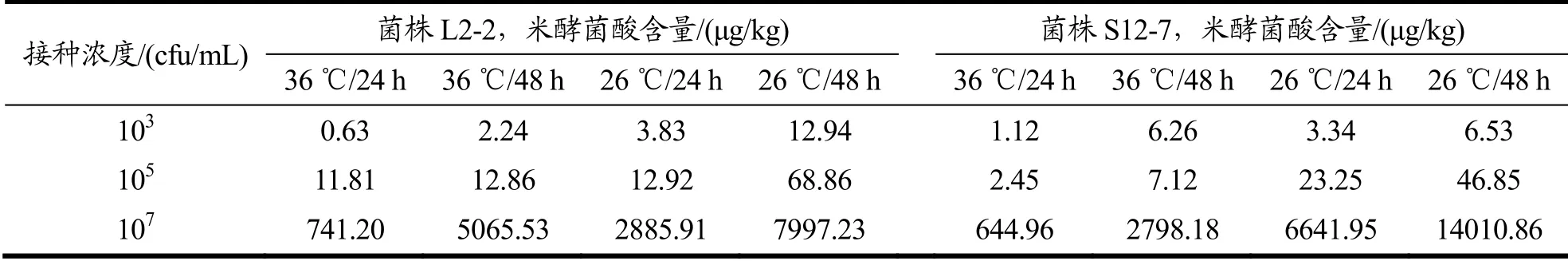

分别在浸泡1 h后湿米中接入3种浓度的2株椰毒假单胞菌,在不同温度/时间培养下米酵菌酸检出值如表3所示。由表3可见,2株椰毒假单胞菌在湿米中整体产米酵菌酸的趋势与在干米中的趋势类似,即米酵菌酸的含量与椰毒假单胞菌的量呈正相关、接种浓度为107cfu/mL时米酵菌酸含量最高、26 ℃时米酵菌酸含量高于36 ℃,但是,椰毒假单胞菌在湿米中米酵菌酸含量比在干米中高,接种浓度为107cfu/mL时米酵菌酸含量最高可达到14 mg/kg,这已是一个相当高风险水平。推测可能由于湿米含水量(29.83%)比干米含水量(11.86%)高,米表面质构软化,更利于椰毒假单胞菌生长繁殖,这可进一步推测如果已被椰毒假单胞菌污染的原料米存放不当,被雨淋或受潮,就有可能为椰毒假单胞菌生长繁殖创造了一个有利的环境,增加风险隐患,非洲发生的玉米粉饮品米酵菌酸中毒事件也主要是由于原料玉米粉在存放过程中曾被洪水浸泡[9]。由于湿米在26 ℃和36 ℃下存放2 d后已发生腐败,本研究没有开展长时间放置实验。

表3 浸泡后湿米中3种浓度菌株在不同温度/时间条件下产生米酵菌酸的量Table 3 Bongkrek acid production of three concentration strains in soaked rice with different temperature/time

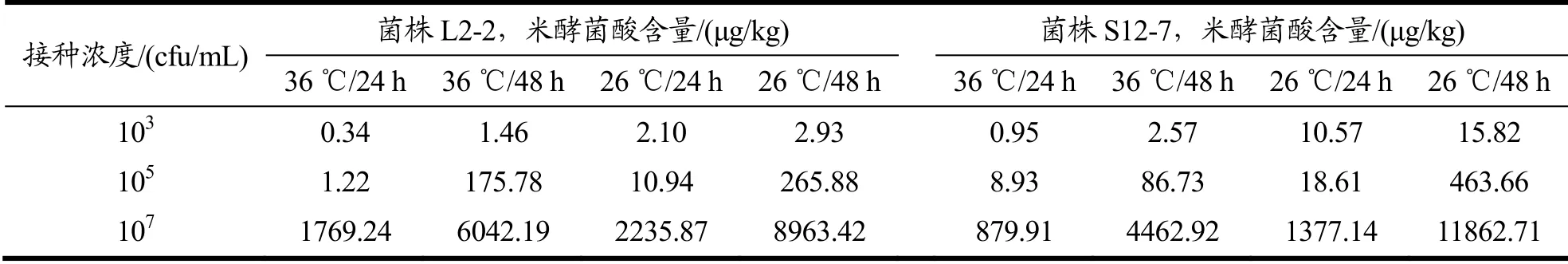

2.3 椰毒假单胞菌在米浆中的产毒规律

分别在米浆中接入3种不同浓度的2株椰毒假单胞菌,在不同温度/时间培养下米酵菌酸含量如表4所示。可见,2株椰毒假单胞菌在米浆中整体产米酵菌酸的趋势与在湿米、干米中的趋势类似,即米酵菌酸的含量与椰毒假单胞菌的量呈正相关、接种浓度为107cfu/mL时米酵菌酸的含量最高、26 ℃时米酵菌酸含量高于36 ℃,但是,椰毒假单胞菌在米浆中米酵菌酸含量比在湿米和干米中高,接种浓度为105cfu/mL、培养48 h后米酵菌酸含量比在湿米和干米中的高一个数量级,接种浓度为107cfu/mL时米酵菌酸含量最高约为12 mg/kg,这已是较高风险水平。推测可能由于米浆水分含量高,且在性状质构上比湿米和干米更适于椰毒假单胞菌生长繁殖,导致产生更多的米酵菌酸。

表4 米浆中菌株L2-2和S12-7在不同温度和时间条件下产生米酵菌酸量Table 4 Bongkrek acid production of L2-2 and S12-7 strain in rice pulp with different temperature/time

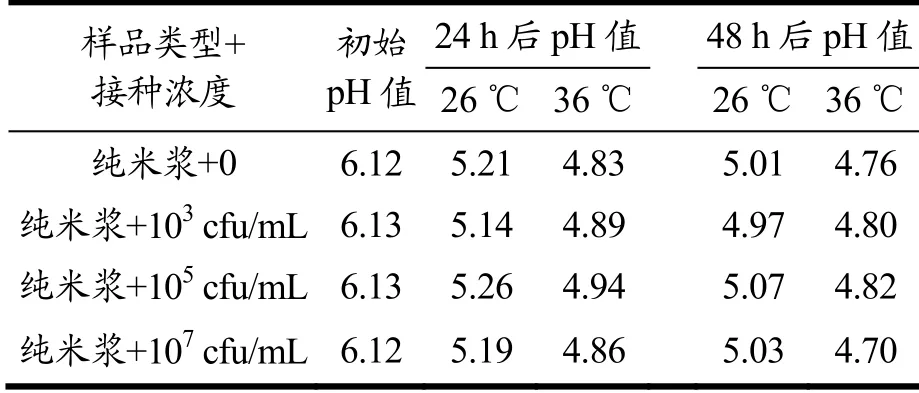

本研究在不同pH值的培养基中接入椰毒假单胞菌进行试验,发现培养基pH≤4.5会抑制椰毒假单胞菌生长,培养基pH 3.8时椰毒假单胞菌基本不生长,这与赵梦馨[21]和Buckle等[22]的研究结论一致。米浆中营养物质丰富、微生物体系复杂,在室温放置过程中,各种微生物易大量生长繁殖产酸,导致米浆pH值下降。本研究考察了接入不同浓度椰毒假单胞菌的米浆分别于36 ℃和26 ℃放置培养2 d的米浆pH值的变化情况,实验结果见表5,可见米浆及接种后的米浆放置2 d后pH值的变化情况相似,26 ℃时pH值由原来的6.1下降到5.0左右,36 ℃时pH值下降略快,2 d后pH值下降到4.7左右,但这个pH值尚未对椰毒假单胞菌生长繁殖产生很大影响。因此,在湿米粉生产中,应尽量阻遏原料米中可能存在的椰毒假单胞菌向下端工艺(浸泡米和米浆等)传递或交叉污染。

表5 米浆pH值随温度/时间的变化Table 5 Changes of rice pulp pH with temperature/time

2.4 椰毒假单胞菌在湿米粉中的生长产毒规律

2.4.1 椰毒假单胞菌在湿米粉中的生长规律

椰毒假单胞菌在湿米粉基质中分别于26 ℃和36 ℃中培养5 d的生长规律如图1所示。可见,不同浓度的菌株L2-2与菌株S12-6在湿米粉基质中生长规律一致,均符合典型微生物的生长曲线[23];24 h内,椰毒假单胞菌在36 ℃的生长速度明显快于26 ℃;接种浓度越高,椰毒假单胞菌越快达到稳定期,接种浓度为107cfu/mL时,在24 h内就可以达到稳定状态(109cfu/g~1010cfu/g)。

2.4.2 椰毒假单胞菌在湿米粉中的产毒规律

分别在湿米粉中接入3种浓度椰毒假单胞菌,在不同温度/时间培养下米酵菌酸检出值见表6。可见,湿米粉中米酵菌酸含量与椰毒假单胞菌的量呈正相关、与培养时间也呈正相关,26 ℃时米酵菌酸含量高于36 ℃,接种浓度为107cfu/mL、培养24 h后米酵菌酸含量最高可达30 mg/kg,远高于在米浆、湿米和干米中的含量。推测可能由于湿米粉水分含量高,表面粘性大,在性状质构上比米浆、湿米和干米更利于椰毒假单胞菌生长繁殖,导致产生更多的米酵菌酸。《美国毒理学手册》研究表明,人体血液中米酵菌酸浓度达到200~300 µg/L时就可以中毒致死,一般成人的血液量相当于人体重量的7%~8%,以60 kg体重计,若湿粉中含有约30 mg/kg米酵菌酸,则只需食用约50 g湿米粉就可以中毒身亡,且微生物在自然界通常表现为典型的群居特征,可能就是聚集在几克或十几克的食物范围内。因此,湿米粉被椰毒假单胞菌污染后,在较高室温下放置较长时间后存在很大的食用中毒风险。

表6 湿米粉中菌株L2-2和S12-7产米酵菌酸量Table 6 Bongkrek acid production of L2-2 and S12-7 strain in rice noodle

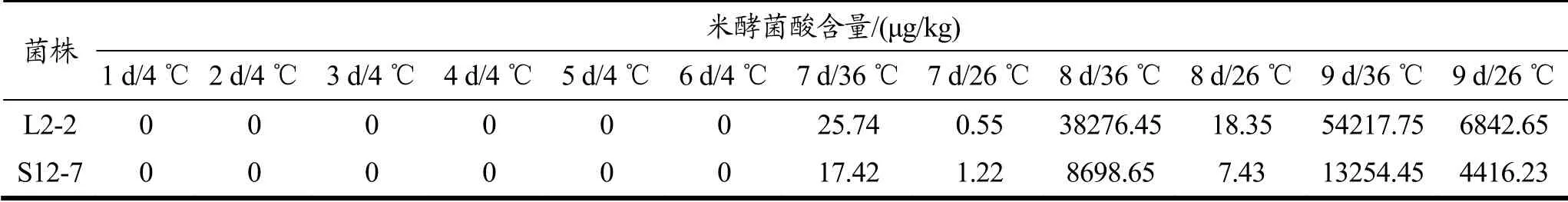

有研究报道椰毒假单胞菌在4 ℃基本不生长。本研究进一步考察了在湿米粉接种105cfu/mL后,置于4 ℃冷藏6 d再分别转置于26 ℃和36 ℃培养3 d的米酵菌酸含量情况,结果如表7所示。可见,湿米粉于4 ℃存放6 d中均未检出米酵菌酸(方法检出限为0.2 μg/kg);将湿米粉转置于36 ℃和26 ℃分别放置1 d后,开始检出米酵菌酸,36 ℃放置2 d(即表7中8 d/36 ℃)检出米酵菌酸含量最高约为38 mg/kg,26 ℃放置3 d(即表7中9d /26 ℃)检出米酵菌酸含量最高约为6.84 mg/kg。实验结果表明,在较低温度4 ℃以下可以抑制椰毒假单胞菌生长产毒,但若离开冷藏条件放置在室温下,适宜的温度就会促进椰毒假单胞菌生长产毒,因此建议流通和消费环节全程严格按照湿米粉产品保存条件存放,并在保质期内食用,避免存储过程污染风险。

表7 湿米粉中椰毒假单胞菌(105 cfu/mL)在温度变化过程中米酵菌酸含量变化Table 7 Bongkrek acid production changes of Pseudomonas cocovenenans subsp farinofermantans in rice noodle with temperature

3 结论

本研究采用在食物基质中接入椰毒假单胞菌培养的方式进行实验,结果表明:(1)椰毒假单胞菌在湿米粉中的生长规律符合微生物生长模型,在2 d内达到对数生长静止期;椰毒假单胞菌在湿米粉及其原料米、湿米、米浆中产生米酵菌酸的量与椰毒假单胞菌的量呈正相关,与培养时间和食品水分含量也呈一定的正相关,米酵菌酸产量由高到低依次为湿米粉、米浆、湿米和原料米。(2)原料米接菌105cfu/mL、26 ℃和36 ℃培养35 d,期间米酵菌酸含量约在0.7~16 µg/kg,表明原料米被椰毒假单胞菌污染后,在干燥通风条件下仓储过程中产生米酵菌酸的量一般较低,风险较低;当原料米浸泡后或磨成米浆后,水分含量增加,质构发生变化,这可能更有利于椰毒假单胞菌生长繁殖,产生更多米酵菌酸,增加风险隐患,故要尽量阻遏椰毒假单胞菌进一步向湿米生产的下端工艺传递和交叉污染。(3)湿米粉被椰毒假单胞菌污染后,在低温4 ℃以下冷藏可以抑制椰毒假单胞菌生长,在室温或较高温度下存放时椰毒假单胞菌则会快速生长繁殖并大量产毒,存在很高风险;椰毒假单胞菌在湿米粉基质中产毒效率比在米浆、湿米和干米中的高(最高约5000多倍),这可能与湿米粉的水分含量、性状质构以及微生物菌群等因素有关。因此,湿米粉的椰毒假单胞菌污染风险防控需从原料、生产、储运、经营和消费全链条来加强管控。