基于最佳尺度的城市生态空间景观格局梯度和方向分异特征: 以长沙市为例

周冬梅,陈存友①,王明佳,罗紫薇,康丽婷,吴 随 (.中南林业科技大学风景园林学院/ 湖南省自然保护地风景资源大数据工程技术研究中心/ 中南林业科技大学城乡景观生态研究所,湖南 长沙 40004;.东方农道建筑规划设计有限公司,湖南 长沙 4003)

景观格局的形成和动态变化及其与生态学过程的相互关系是景观生态学研究重点。格局和过程通常指不同地理或景观单元的空间关系和响应的演变过程,其相互关系可以表达为格局影响过程和过程改变格局,两者相互作用,驱动着景观整体动态[1]。近年来,随着城市化进程不断深入,城市人口高度密集,经济活动强度增大,土地利用结构变化剧烈。城市生态空间由原本均质、连续的自然景观逐渐演变为异质、不连续的混合景观,其格局特征越来越复杂,生态过程和功能亦在不断发生变化[2]。生态空间景观格局特征变化在一定程度上影响生态过程的变化方式和方向,间接改变生态系统格局。探讨格局-过程的相互关系,有利于理解生态空间时空变化的内在机制,对城市生态空间保护具有积极意义。

城市生态空间景观格局特征的诸多问题已成为学者们关注的重点,现有研究主要集中在结合3S技术与景观格局分析生态空间格局演变[3-4]、分析生态空间的区域分异特征及驱动因素[5-6]、构建模型预测生态空间规模及格局[7]等。也有部分学者采用梯度分析方法将地理学与景观生态学相结合,研究自然空间与生态系统内部功能存在的联系。如张玲玲等[8]根据研究区形状特征,分别沿干流和支流设置4条样带,探究岷江干旱河谷景观格局梯度变化;殷嘉迪等[9]探究20世纪90年代以来中国生态空间演化的时空格局,结果表明中国生态空间演变过程表现出一定的区域差异和梯度效应。以上研究表明,城市化过程对生态空间景观格局的影响存在一定的梯度和方向差异,分析特殊样带或城市化梯度上的景观格局特征可以采用梯度分析方法。梯度分析方法常常与景观指数和移动窗口法相结合,研究城市化地区特定景观类型和景观格局的空间分异情况[10]。然而,景观生态学强调空间格局、生态过程与尺度之间的相互作用,若要正确理解景观格局与生态过程的关系,就必须确定其所依赖的空间尺度。陈永林等[11]通过分析长沙市土地利用格局变化,发现研究区景观格局最佳分析粒度为90 m;温永斌等[12]探讨了不同尺度下景观格局与水分利用效率的相互作用规律,结果表明景观格局与生态过程的耦合受到不同幅度的影响。已有学者意识到不同区域景观格局适宜尺度并不具有普适性,分析粒度或幅度改变会显著影响景观格局空间异质性特征[13],但多数研究只是单方面探讨适宜粒度或幅度的选取,鲜有研究涉及两者的对比和整合分析。另外,城市化过程对生态空间景观格局的影响存在一定方向差异,研究区不同方向的空间形态、地形地貌、景观特征和人为影响等基础条件不同,景观格局梯度分异特征也将随之发生改变。

长江经济带地貌类型复杂,生态系统类型多样,快速化城市进程对生态系统格局产生了深刻影响。长沙市作为长江中游和长江经济带的重要节点城市,其生态空间景观格局关系到区域生态系统平衡。基于此,在格局-过程理论与方法指导下,确定研究区景观格局分析最佳尺度,采用梯度分析、空间分析和RS/GIS技术,揭示长沙市景观格局梯度带演变及方向分异特征,重点阐述快速城市化过程对生态空间格局的影响,以期为同类地区可持续生态空间规划和建设提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

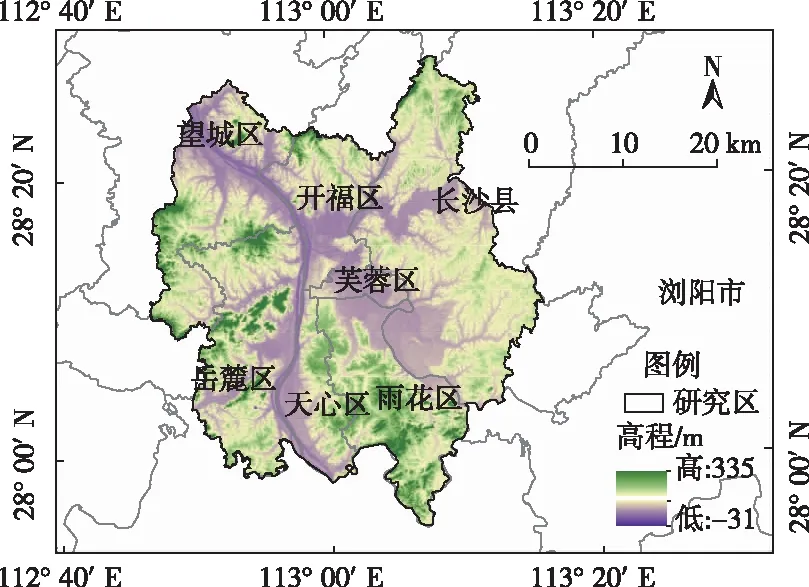

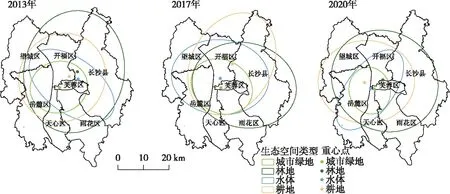

长沙市位于湖南省东部偏北,湘江下游和长沙盆地西缘,介于27°51′~28°41′ N、111°53′~114°15′ E之间。长沙市具有“山-水-洲-城”的生态空间结构,自然生态资源丰富,生态空间要素类型多样化,在城市建设集中的主城区仍然保存大量天然水面和自然山体等生态资源。随着近年来区域整体的生产、生活功能不断强化,生态空间不断被侵蚀,生态功能有所减弱。为更好反映城市化对生态空间格局变化的影响,研究范围以《长沙市城市总体规划(2003—2020)》界定的都市区为基础(图1),这是长沙市城市化和生态环境变化最显著区域。

1.2 数据来源

以Landsat卫星影像作为基础数据,选取2013、2017和2020年3幅Landsat 8 OLI影像作为数据源,影像数据均来源于美国地质调查局(https:∥earthexplorer.usgs.gov/)。其他相关资料包括长沙市数字高程模型(DEM)、长沙市行政区矢量数据和Google Earth高分辨率影像,用地分类标准参照GB 50137—2011《城市用地分类与规划建设用地标准》和CJJ/T 85—2017《城市绿地分类标准》。

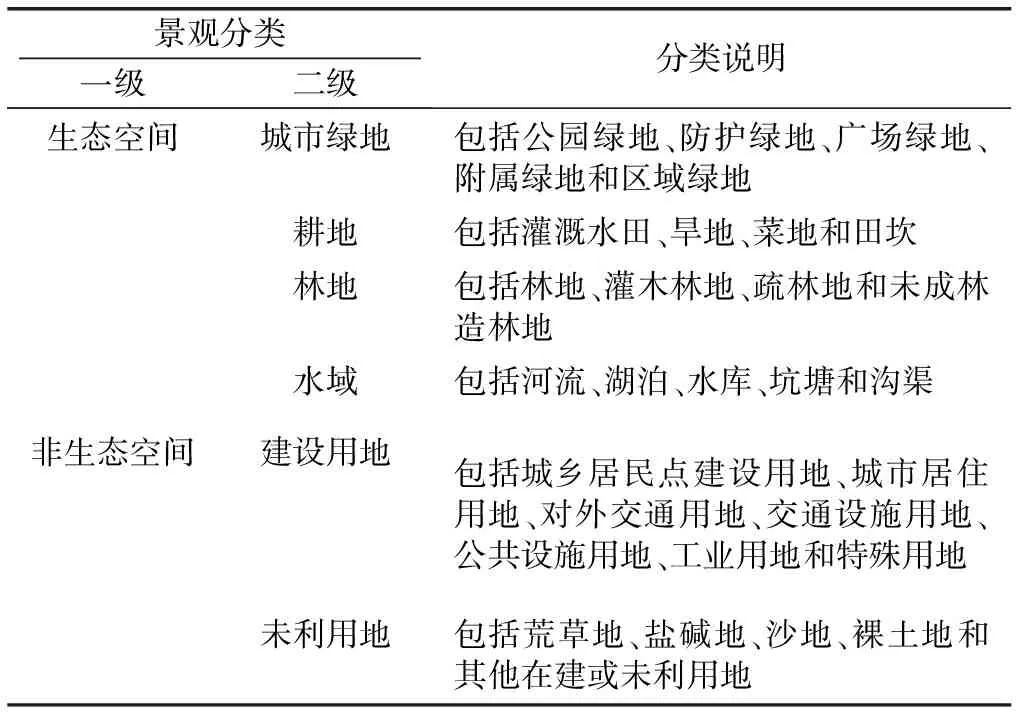

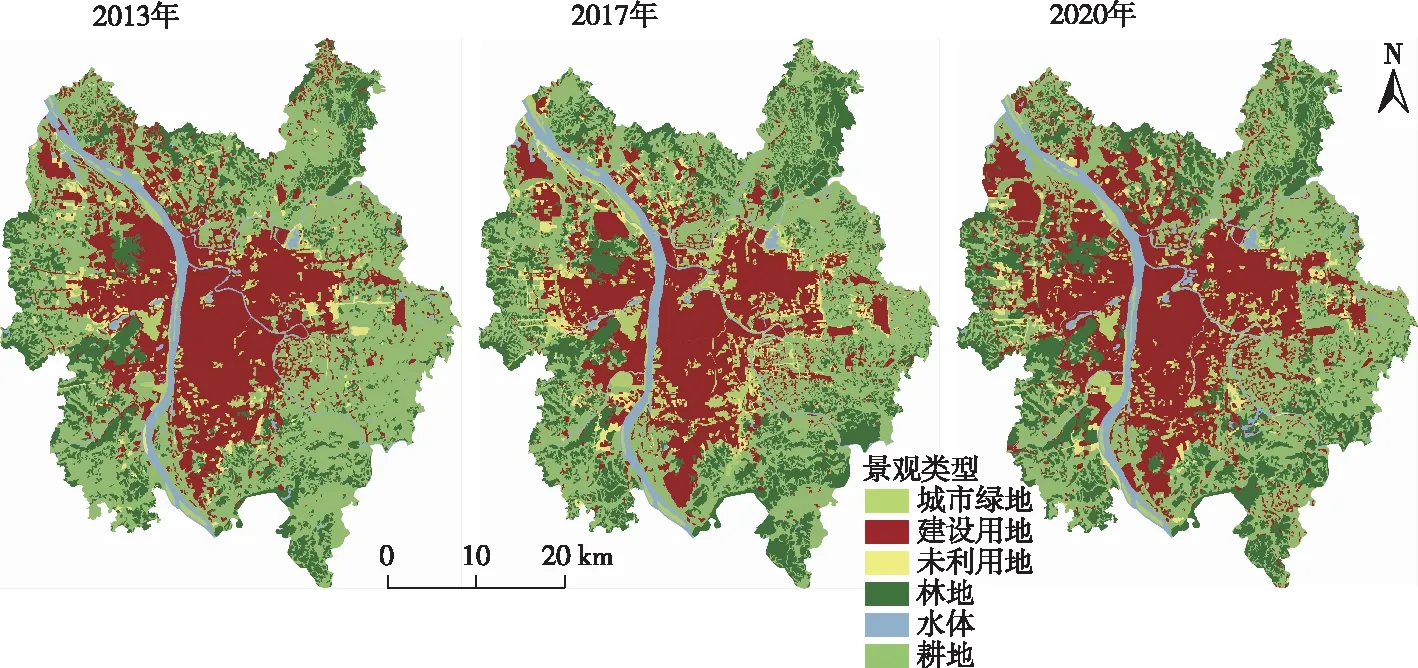

影像预处理主要包括辐射定标、大气校正、波段融合和影像裁剪。根据用地分类标准,对照Google Earth同期高分辨率影像在研究区内均匀选取200个训练样本,采用监督分类法中支持向量机法划分景观类型,为提高精度,在景观类型辨识和判读过程中参照Google Earth同期高分辨率影像,通过目视解译进行修订。根据景观类型分类标准(表1),将长沙市城市景观划分为生态空间和非生态空间(图2)。经监督分类,采用ENVI 5.3软件建立误差混淆矩阵,计算得到3个年份总体精度在91.05%~95.76%之间,Kappa系数均大于0.8,满足研究需求。

图1 研究区位置

表1 景观类型分类及说明

图2 2013—2020年长沙市都市区土地利用类型时空分布

2 研究方法

2.1 分析尺度的选取

(1)分析粒度的选取

采用景观指数粒度效应分析[14]和基于均方根误差模型的区域土地面积变化指数[15]2种方法,选取适合研究区的景观格局指数分析粒度效应,依据景观格局指数粒度效应曲线选取合适的粒度空间,并结合区域土地面积变化评价指数变化情况,对尺度转换后区域整体的面积损失情况进行评估,其计算公式为

(1)

(2)

式(1)~(2)中,Li为面积损失相对值;Ai为尺度转换后某土地类型面积,m2;Abi为尺度转换前该土地类型面积,m2;Si为区域土地面积变化指数;n为区域土地类型数量。Si越大,表明区域各类型土地面积变化越大,尺度转换后各类型土地面积精度就越差。

(2)分析幅度的选取

半变异函数是地统计学中关于数据点变异值和数据点距离的函数,用于揭示变量空间异质性[16]。在分析粒度的基础上确定分析幅度,采取移动窗口法与半变异函数相结合的方法,通过设置不同移动窗口半径,计算每个窗口内景观指数,得到相应的景观指数栅格图,然后采用半变异函数方法确定适合研究区的景观格局分析幅度,其计算公式为

(3)

式(3)中,γ(h)为半变异函数;h为样本间距,m;z(xi)和Z(xi+h)分别为xi和xi+h对应的景观指数,i=1,2,…,N(h);N(h)为h时样本对总数。

在半变异函数曲线上有2个非常重要的点,即间隔为0时的点和半变异函数趋势平稳的拐点,由这2个点产生块金值(C0)、变程、基台值(C+C0)和偏基台值(C)4个参数。块金值与基台值比值即为块基比,记为C0/(C+C0)。C0/(C+C0)大小代表空间变异程度高低,其值越小,说明空间自相关越明显,也越稳定[17]。基于8条样带,选取60个样点,模拟在不同移动窗口半径条件下各景观指数的半变异函数和相应块基比,进行幅度分析。

2.2 景观格局指数的选取

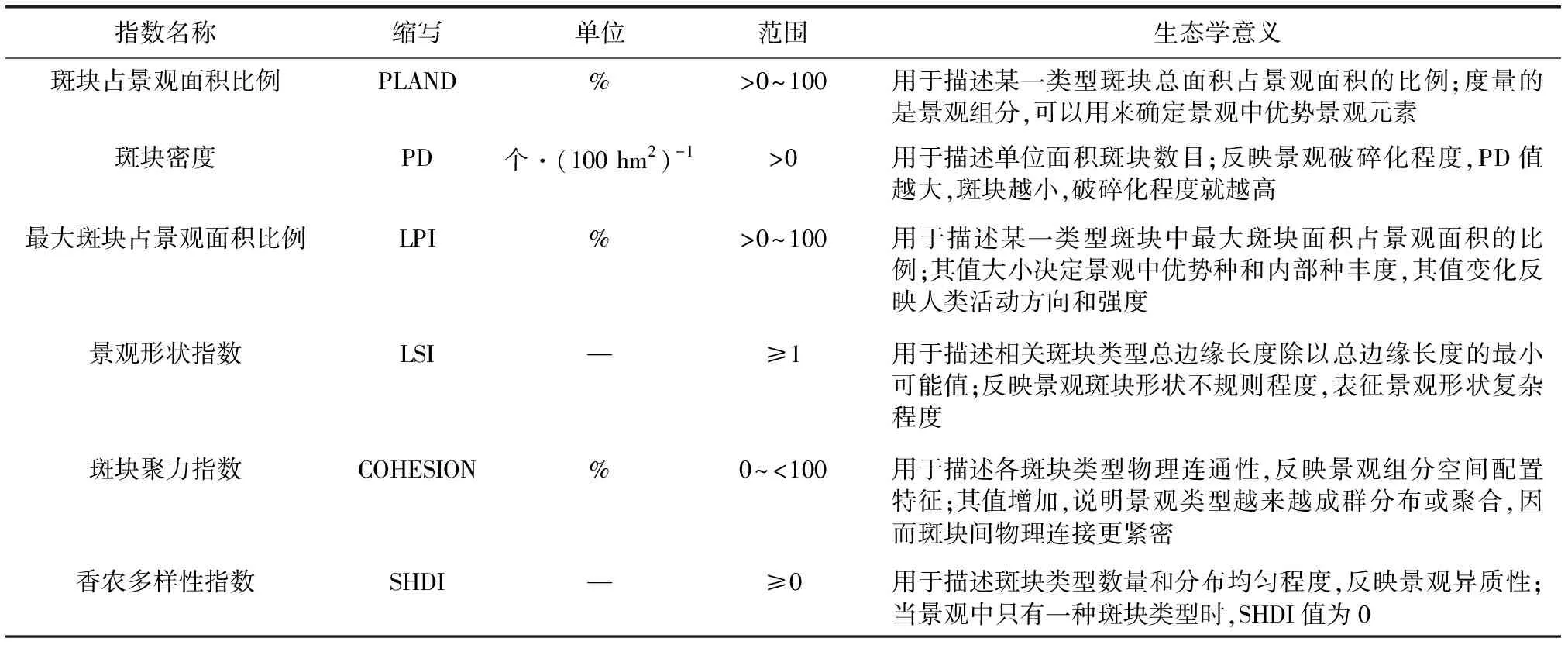

景观指数能高度浓缩景观格局信息,用来检测和描述景观空间格局变化,是理解和分析格局-过程关系的有效工具[18]。参照文献[19],选取斑块占景观面积比例(PLAND)、斑块密度(PD)、最大斑块所占景观面积比例(LPI)、景观形状指数(LSI)、斑块聚力指数(COHESION)和香农多样性指数(SHDI)6个景观格局指标,基于遥感影像解译分类图,采用ArcGIS 10.2和Fragstats 4.2软件进行景观指数计算。各景观指数生态学意义见表2。

表2 景观格局指数及其生态意义

2.3 样带与梯度带的选取

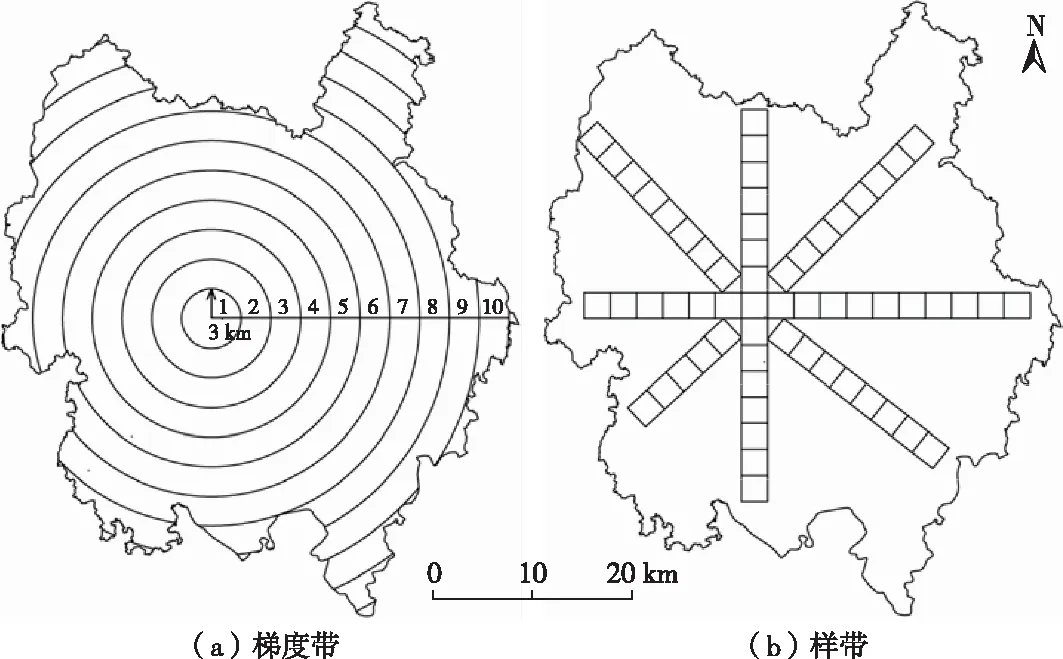

道路交通是社会经济发展的重要影响因素,交通路网密度与城市建设用地的扩张之间存在空间耦合关系[20],交通网络的牵引加快了城市用地向主导方向扩张,长沙市交通性主干道路网间距约为3 km。因此,为具体反映城市空间变化特征,以3 km作为梯度指标,从城市中心五一广场向郊区延展,设立10个跨度为3 km的同心环形梯度带,进行景观格局梯度分析〔图3(a)〕。为研究景观格局方向分异特征,从五一广场向8个方向设立样带;同时为与环形圈层梯度分析相呼应,设立63个边长为3 km的采样框,以确保采样区能覆盖研究区主体部分〔图3(b)〕。

图3 研究区梯度带和样带设置

2.4 标准差椭圆方向分析

标准差椭圆(standard deviational ellipse,SDE)是地统计方法中能够精确揭示各类地理要素空间分布特征的一种方法[21],可以较好描述一组地理要素在空间分布上的方向偏差。SDE分析可以计算加权标准偏差椭圆的椭圆中心、长轴、短轴和方位角4个参数。椭圆长半轴表示数据分布方向,短半轴表示数据分布范围。长、短半轴值差异越大(扁率越大),表示数据方向性越明显。方位角确定以x轴为准,正北方向为0度,椭圆长轴顺时针旋转的角度,方位角变化表示数据方向性的变化程度[22]。

3 结果与分析

3.1 景观格局的尺度效应

3.1.1粒度效应

该研究转换粒度范围为30~210 m,以10 m为间隔,对解译的矢量数据进行栅格化。选取PD、LPI和SHDI 3个指数进行景观指数粒度效应分析,归一化处理后得到景观格局指数随粒度变化趋势(图4)。

图4 2013—2020年景观指数随粒度的变化

由图4可知,随着粒度增加,各景观指数出现尺度转折点。从景观格局指数随粒度变化的趋势来看,2013年PD、LPI和SHDI指数在50~80 m粒度区间内趋于平缓,其他粒度SHDI指数波动较大;2017年3个指数在40~80 m粒度区间内趋于平缓,80~110 m粒度区间内各指数波动剧烈;2020年3个指数的值在粒度为80 m时出现明显拐点,在60~80 m粒度区间内趋于平缓,粒度>80 m时PD和SHDI指数持续减小。综合考虑2013、2017和2020年各景观指数拐点分布情况和研究区面积,确定研究区景观格局分析的适宜第1尺度域为40~80 m。

由图5可知,面积信息损失评价模型结果显示,当粒度达到60 m时,3个年份区域面积变化指数趋于平缓,而当粒度大于70 m时,2017年面积变化指数值迅速增大,此时景观类型信息丢失情况较为严重。综合粒度效应分析和面积损失情况评估结果表明,60~70 m为景观格局分析的适宜粒度范围。综合考虑研究区域面积和分析精度,最终确定60 m为最适合研究区景观格局分析的粒度。

图5 区域土地面积精度随粒度的变化

3.1.2幅度效应

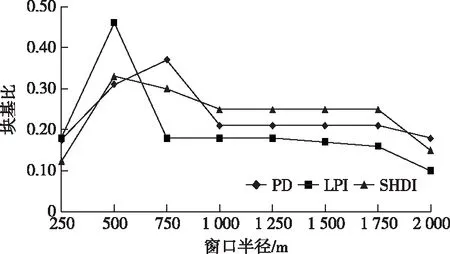

基于60 m粒度计算最佳幅度,为减少计算冗余,以最接近当前城市变化趋势的2020年景观分类数据为例,选取移动窗口为250~2 000 m,以250 m为间隔,计算不同窗口条件下样点PD、LPI和SHDI指数,得到相应景观指数栅格图,并在此基础上计算半变异函数和块基比(图6)。

如图6所示,随着窗口半径增加,PD、LPI和SHDI指数块基比均先上升后下降,到一定数值后逐渐趋于稳定。当窗口半径为500、750和1 000 m时,曲线上出现明显拐点。当窗口半径为250~500 m时,各指数块基比均随窗口半径增加而明显上升;当窗口半径为500~750 m时,LPI与SHDI指数块基比随窗口半径增加开始下降;当窗口半径达1 000 m时,各指数块基比趋于稳定,表明1 000 m窗口半径可以反映研究区景观格局空间变异特征的内在尺度。

PD为斑块密度,LPI为最大斑块占景观面积比例,SHDI为香农多样性指数。

3.2 生态空间景观格局整体特征

3.2.1生态空间面积变化特征

由表3可知,2013、2017和2020年耕地PLAND指数分别为66.62%、41.31%和40.79%,远高于其他景观类型,是研究区景观基质景观类型。2013—2020年耕地PLAND值由66.62%减至40.79%,建设用地PLAND值由15.21%增至38.13%,城市化进程促进耕地景观向建设用地景观的单向面积转换。2013—2020年林地PLAND值总体增加6.40个百分点,城市绿地PLAND值增加3.10个百分点,水域面积并无明显变化。总体来看,2013—2020年研究区城市生态空间面积大幅减少。

3.2.2生态空间形态变化特征

由表3可知,2013—2020年耕地COHESION值减少13.45个百分点,耕地斑块间连接度降低,其他景观类型COHESION值都有不同程度增加。2013—2017年各景观类型LSI指数均表现出增长趋势,说明城市生态空间形态呈离散化,而2017—2020年各景观类型LSI值出现下降,表明在控制用地规模政策等影响下,长沙市城市生态空间和建设用地均呈集聚形态发展。

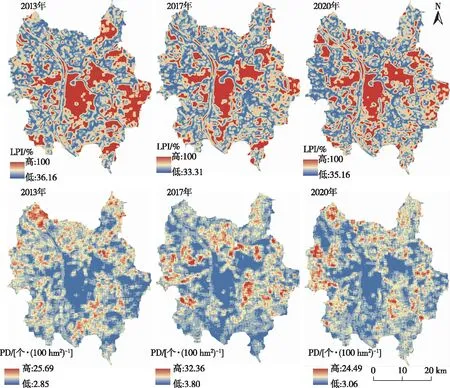

3.2.3生态空间破碎化分布特征

2013—2020年都市区景观破碎化空间分布见图7。2013年LPI指数高值中心主要集中在老城区以及长沙县西北部安沙镇、西南部干杉镇和黄花镇。老城区高值区景观类型较为单一,主要为城市建设用地,破碎度较低;长沙县高值区所处区域景观类型以耕地和林地为主,人类干扰因素少,景观格局较完整。2017和2020年LPI高值区域面积缩小,LPI最小值由36.16%降至33.31%。2013年PD最高值分布在望城区书塘山和丁字湾区域,该区域人类经济活动剧烈,出现大面积建设用地;2017和2020年PD高值分布更为集中,分布范围更广,最小值由2.85个·(100 hm2)-1上升至3.06个·(100 hm2)-1,高值区以未利用地和建设用地为主。

表3 2013、2017和2020年景观格局整体特征

PLAND为斑块所占景观面积的比例,LSI为景观形状指数,COHESION为斑块聚力指数。

LPI为最大斑块占景观面积比例,PD为斑块密度。

3.3 生态空间景观格局梯度分异特征

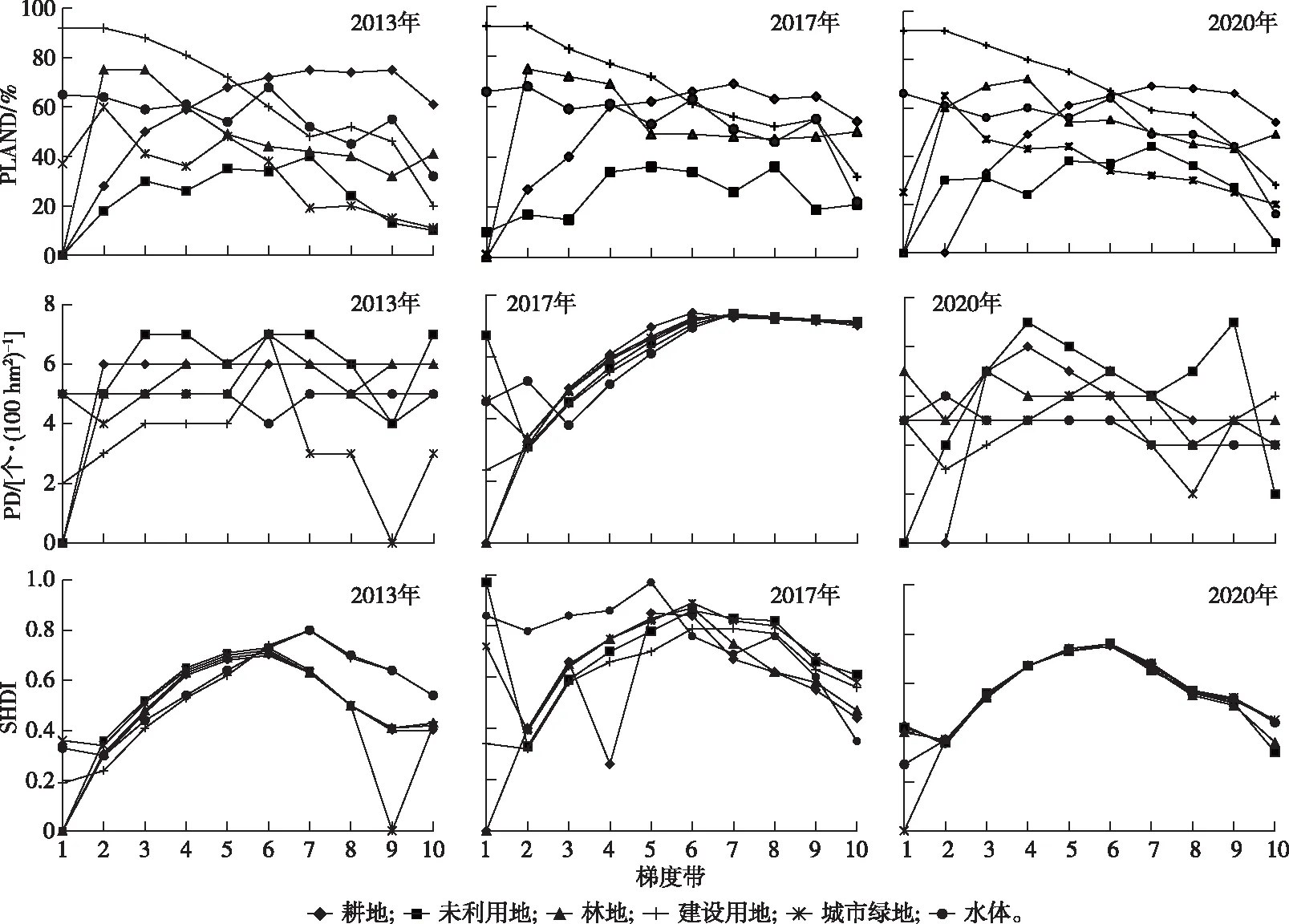

各景观类型PLAND、PD和SHDI指数随梯度变化呈现不同特征(图8)。基于城市化特征和景观格局指数变化情况,将长沙市从中心城区到外围区域划分为以下4类:(1)城市中心区为1~2梯度带;(2)城市副中心区为3~5梯度带;(3)城乡过渡区为第6梯度带;(4)生态保育区为7~10梯度带。

3.3.1城市中心区景观格局特征

由图8可知,城市中心城区人为活动密集,建设用地PLAND值最大,构成城市中心区主导景观组分,景观均质性强。2013—2020年城市中心区耕地PD值增加3.30个·(100 hm2)-1,表明中心城区建设化进程不断推进,使原本均一化的耕地景观趋于破碎。城市绿地PLAND值增加4.02个百分点,主要是由于第2梯度带中老城区“见缝插绿”的绿地规划取得成效。

3.3.2城市副中心区景观格局特征

由图8可知,随距中心城区距离增加,城市副中心建设用地PLAND值不断下降,PD值不断增加。耕地、林地和水域PD值并无明显变化。该区域各景观类型SHDI值呈现直线上升趋势,景观异质性不断增强。

3.3.3城乡过渡区景观格局特征

由图8可知,2013—2020年城乡过渡区建设用地PLAND值增加7.00个百分点,耕地PLAND值减少6.45个百分点,建设用地PD值增加1.48个·(100 hm2)-1,表明由城市中心到城乡过渡带,建设用地面积虽有所减少,但破碎化程度却越来越高;2013—2020年研究区各景观类型SHDI值均呈现先上升后下降趋势,城乡过渡区SHDI值最大,破碎化程度较高,是城市扩张典型区域,景观异质性强。

3.3.4生态保育区景观格局特征

由图8可知,2013—2020年林地PLAND值在7~10梯度带有所增加,构成都市区生态屏障。水域PLAND值在各区域都有所减少,其中,生态保育区减少6.55个百分点,最为明显。城市绿地PD值减少1.38个·(100 hm2)-1,表明郊区城市绿地分布更加集中。

PLAND为斑块类型面积比,PD为斑块密度,SHDI为香农多样性指数。

3.4 生态空间景观格局的方向分异特征

3.4.1生态空间时空演变方向分异趋势

采用ArcGIS 10.5软件,利用标准差椭圆法和平均中心法定量分析2013、2017和2020年不同生态空间类型时空分布动态变化(图9)。由图9可知,2013—2020年都市区生态空间整体上呈东北-东南偏移趋势,空间重心呈现东-西转移趋势,不同生态空间类型分布主趋势存在明显差异。2013—2020年耕地呈现东北-东的偏移趋势,短半轴减少88.58 m,说明耕地分布范围在缩小,扁率增加0.24,偏移方向性明显,空间重心呈现中-东北-西北的转移趋势。2013—2020年林地呈现北-东南的偏移趋势,扁率减少0.68,方向性趋于模糊,空间重心呈现东北-中-中的转移趋势。2013—2020年城市绿地和水域分别呈现东北-东南和东南-西的偏移趋势,但两者方向性不明显,空间重心主要分布在城市中心区。

3.4.2生态空间破碎化水平方向分异趋势

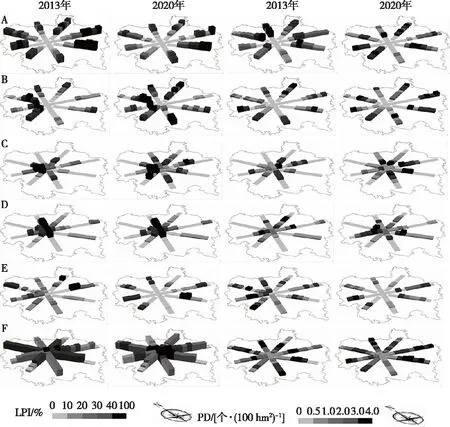

选取最大斑块占景观面积比例(LPI)和斑块密度(PD)对2013—2020年景观类型在8个方向上的景观格局变化情况进行分析,结果见图10。

图9 生态空间分布格局的离散趋势

A为耕地,B为林地,C为城市绿地,D为水域,E为未利用地,F为建设用地。

由图10可知,2013—2020年耕地在郊区的分布范围明显缩减,耕地LPI值在东北、东、西南、西和西北方向样带中大幅下降,表明在城市化进程条件下,耕地是受冲击最严重的景观类型。林地LPI值在中心城区增加,且各方向林地景观均有增加,林地LPI值在北、东北、东南和南方向样带中增长趋势最为明显。林地PD值整体减少,破碎化程度降低。2013—2020年城市绿地LPI值在各方向都有明显增加,中心城区附近LPI值增加最为明显,表明湘江中部东西两侧区域生态功能明显增强。中心城区城市绿地LPI值增加的同时,斑块密度也在增加,以湘江东侧老城区最为明显。水域LPI值在各方向上变动不大,但水域PD值在各方向上均呈上升趋势,表明城市发展对水域造成不同程度的影响。建设用地由内向各方向蔓延,以南北、东西和东北方向最为明显,这与长沙市都市区沿多条轴线拓展城市空间的空间规划一致。未利用地LPI和PD值都呈明显减少,表明截至2020年,研究区城市建设化水平趋于稳定集约发展。

4 讨论

4.1 景观格局特征具有尺度效应

尺度是景观生态学中理解格局-过程关系的基础,景观格局对尺度的依赖性主要体现在不同景观的格局特征不同,对尺度变化的响应也不同,许多实证研究从不同角度定性或定量地论述景观格局指数随尺度变化规律以及尺度分析方法选择与模型构建[8,23],为分析景观格局尺度效应提供了理论支持。大多数景观指数对空间范围、空间分辨率的变化很敏感,且敏感性因指标和研究区域而异[24]。一些研究人员对给定区域不同斑块进行分析,大多数仅针对单一粒度或幅度对景观分类、景观信息表达影响的异同进行对比分析,往往忽略了两者能共同影响尺度效应的表达。该研究综合分析粒度和幅度的尺度效应,以便更加准确地揭示长沙市景观格局时空异质性及其变化规律。

移动窗口法广泛应用于城乡梯度带上景观异质性的研究。在移动窗口分析中,每个斑块都与周围空间窗口中的景观模式相关联,窗口大小决定分析比例。在传统研究中,移动窗口半径的选取大多基于主观经验,缺乏定量评估。半变异函数充分考虑了区域化变量在空间上的随机性和自相关性[25],能够对比揭示景观指数在不同尺度上的空间变异特征。该研究模拟分析不同移动窗口下半变异函数模型。根据各景观指数块基比的变化规律,当窗口半径较小时,块基比值变动较大,当窗口半径大于1 000 m时,块基比值达到稳定状态。景观指数在空间的变异达到稳定状态,说明1 000 m的窗口半径能够反映长沙市都市区景观格局空间变异特征的内在尺度。这与以往对城市的尺度效应分析结果[10,15]基本一致。但由于半变异函数计算量大、耗时长,当研究区面积较大时,其数据处理能力有所下降,因此,需要进一步探索适合研究区特征的高效尺度分析方法。

4.2 生态空间景观格局梯度演变特征及驱动因素分析

采用景观格局指数量化景观空间格局特征,有助于理解城市化对生态空间的影响。从研究结果来看,长沙市都市区生态空间景观格局变化呈现以下2个特点:(1)格局总体上呈现面积缩减化、斑块破碎化和空间集聚化特征,空间分布呈现东北-东南偏移趋势;(2)景观格局破碎化特征呈现梯度和方向差异,这主要受社会经济活动的指向和强度影响。

景观格局变化与城市化强度和土地利用结构存在密切关系,生态空间格局变化是一个复杂性、综合性、阶段性问题,在演变过程中受社会、经济、政策和生态等驱动力的综合影响。笔者发现研究阶段政策因素在驱动土地利用结构和格局变化方面具有重要影响,主要体现为以下2点:(1)区域发展战略。长株潭城市群一体化和两型社会改革试验区建设促进了长沙城市建设用地向东和南方向扩展,都市区东部以平坦地势、耕地景观为主。2013—2017年长沙都市区内开发区和工业园的建设,湘江新区重点项目建设以及长株潭城际铁路的修建促使城市快速扩张,由此造成大量耕地和林地景观被占据,生态空间破碎化严重,空间形态呈离散化。由于《长株潭城市群生态绿心地区总体规划》的实施,2017年之后,长沙城区用地扩展逐渐趋于理性和集约,地方政府对生态空间的保护和利用日渐重视,加强了绿心生态空间管制和修复,林地面积在东南、南方向上开始增加。但长沙县西北部和望城区东南部经济建设活动依然剧烈,该区域在生态空间保护方面面临严重压力。(2)城市总体规划。2014年修订的长沙市总体规划中,将都市区规划为“一轴两带多中心”,城市副中心(包括岳麓片区和星马片区)和城乡过渡区(包括暮云组团、金霞组团、坪浦组团、空港组团和黄黎组团)的快速发展,促进城市建设用地扩张和配套基础设施完善;但由于追求经济建设的同时,未能很好地兼顾生态空间保护和长远发展,从而造成生态空间面积锐减。此外,填充式城市扩展模式也使得生态空间斑块变得更小,甚至消失。

4.3 生态空间景观格局优化建议

通过分析研究区城市化梯度与方向的格局变化特征,对长沙市都市区生态空间格局提出以下优化建议:

(1)保护生态空间用地规模。2013—2020年都市区生态空间规模大幅减小,以耕地和林地景观面积变化最为明显。因此,应保护生态空间用地规模,控制建设用地扩张,尽量减少耕地占用,确保永久基本农田数量不减少,质量不降低;同时要严格保护林地和生态水域,加强对湘江、浏阳河、捞刀河、靳江河、雷锋河、岳麓山、谷山森林公园、象鼻窝森林公园和松雅湖湿地公园等重要生态空间管控,构筑城市外围以林地为主的生态保护屏障,坚守生态保护红线,限制各类建设项目占用林地和生态水域,控制河流周边建设用地开发强度。

(2)增加生态空间用地面积。中心城区发展基本定型,大规模将建设用地置换为绿地并不现实,因此,建议旧城区和建筑密度大、绿地少的建成区采取“见缝插绿”“拆墙见绿”的方法,开辟适当规模公园绿地,缓解城市内部人均绿地面积不足的状况。加强湘江和浏阳河风光带绿化建设,发挥生态水域与城市绿地的综合生态效益。

(3)强化生态空间格局连通性。长沙都市区生态空间破碎化较严重,连通度较低。一方面,城市内部各类绿地彼此隔断,呈片段化;另一方面,城市内部绿地与城市外围生态圈并不连通,绿地斑块间缺少廊道连接。因此,建议整合现有生态空间资源,将都市区内外大型林地与小面积零星分布的耕地、绿地、河流和湖泊等生态空间进行连接,将零散的生态空间集中化,减少生态空间破碎度,提高生态空间连通度。

5 结论

利用区域土地面积变化指数模型和半变异函数对景观格局尺度进行定量评估,选取适宜研究区的最佳分析尺度,研究生态空间的景观格局时空分异特征,结合标准差椭圆分析法研究生态空间景观格局的方向分异特征。主要结论如下:

(1)综合景观指数粒度效应分析和区域面积变化评价指数模型,确定60 m为适合粒度,1 000 m窗口半径适宜用来反映研究区景观格局空间变异特征。

(2)从都市区生态空间景观格局整体特征来看,2013—2020年研究区生态空间总体面积减少,城市绿地和林地最大斑块面积和聚集度整体呈上升趋势,破碎化水平减弱;水域面积比例和破碎化水平无明显变化。2013—2017年城市生态空间呈现离散化发展趋势;2017—2020年在控制用地规模政策等影响下,长沙市城市生态空间呈集聚形态发展。

(3)梯度带分析结果表明,城市中心城区人为活动密集,建设用地为城市中心区主导景观组分,景观均质性较强;城市副中心建设化水平发展较快,生态空间破碎化和多样性程度较高;城乡过渡区香农多样性指数最大,破碎化程度较高,是城市扩张典型区域,景观异质性强;耕地和林地构成都市区生态保育区生态屏障。

(4)2013—2020年都市区生态空间整体上呈现东北-东南偏移趋势,空间重心呈现东-西转移趋势。各方向林地最大斑块占景观面积比例不断增加,且破碎化程度降低。城市绿地最大斑块占景观面积比例增加,湘江中部东西两侧区域生态功能明显增强。

致谢:感谢中南林业科技大学风景园林学院袁峰和陈媛媛同学在遥感监督分类景观类型数据提取上提供的帮助。