北京知青与延安地区农村的相互影响浅析

李凌禾芮

(中国国家博物馆,北京100005)

引言

知识青年“上山下乡”运动涉及了约2000 万人的社会流动,①这一运动起源于二十世纪50年代中期,在60年代开始兴起,并在“文化大革命”中形成席卷全国的高潮,到七十年代末停止,前后大概有三十年,运动持续时间之长,规模之大,影响之深远,在中国现代史甚至在世界现代史上都堪称一个极不寻常的现象。

从1969年到1976年,28000多名北京知青响应上山下乡的号召,告别城市和亲人,到延安地区农村插队落户。延安人民在经济困难的情况下,热情接纳了这些青年学子。轰轰烈烈的上山下乡运动成为了一代人的集体记忆,永远镌刻在北京知青心中。北京知青在延安地区农村艰苦的环境中铸就了吃苦耐劳的坚韧,忠贞不渝的执着,大公无私的奉献精神,改变了延安地区农村的落后面貌。同时,延安人民对北京知青的影响也是深刻和久远的,为国家培养造就了一批懂国情,接地气的建设人才。分析研究知识青年“上山下乡”这一史无前例的历史事件,对于我国农业农村现代化建设和乡村振兴战略的实施,也有一定的现实意义。

一、延安地区农村的落后面貌及北京知青到延安插队时的状况

(一)北京知青插队时延安地区农村的落后面貌

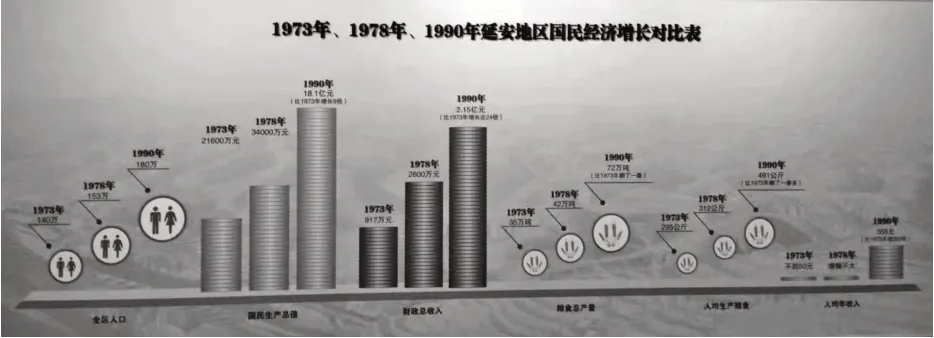

陕北黄土高原,梁峁起伏,沟壑纵横,土地贫瘠,村落偏僻,信息闭塞,经济文化落后,百姓生活向来贫困。北京知青来延安插队的初期,延安地区农民的生活相当艰苦。从图1 的主要指标分析来看,1973年,延安地区有14 个县,130 多万人口,然而国民生产总值仅有21600 万元,财政总收入917万元,粮食总产量35 万吨,人均生产粮食295 公斤。至1978年,延安粮食生产和人均年收入都一直处于徘徊不前的状况。农业靠天吃饭,广种薄收,旱、涝灾害频繁,粮食亩产百十斤左右,人均年收入不到50 元,农民的温饱问题没有解决,常常填不饱肚子,吃粮靠返销,花钱靠救济,春荒季节讨吃要饭的现象时有发生。延安人民就是在这样艰难的岁月中热情接纳了北京知青。

图1 1973年、1978年、1990年延安地区国民经济增长对比表(来源于延安北京知青博物馆)

1970年春节,周恩来总理在与从延安回京探亲的北京知青周秉和、何立群等人的交谈中,了解到了延安群众生活的实际情况和插队知青管理教育中的一些问题。延安的贫穷落后使周总理寝食不安。在周总理的直接关怀下,1970年3月,国务院召开了“延安地区插队青年工作座谈会”。会议深入讨论研究解决插队知青的管理教育工作和迅速改变延安贫穷落后面貌的问题。

(二)北京知青到延安地区农村插队的具体情况

1969年1月7日至2月10日,26200名北京知青来到延安,分别安置在12 个县的124 个公社,1602个生产大队,3454 个生产队插队。1974年、1975年、1976年,又有三批北京知青来延安插队。至此,延安地区14 个县(市)全部有了北京知青。具体分布情况如图2:

当时,延安地区各级革委会对知青插队工作十分重视,在不到一年的时间内、地区革委会就如何做好知青工作,先后召开了7 次会议、下发了8 个文件。地、县两级成立了知青安置办公室,配备100余名干部。130万延安人民对北京知青表现出了前所未有的热情,把知识青年当作自己的亲人,关心他们,爱护他们。生产队在社员生活困难的情况下,采取建房、腾房、打窑洞等办法,为北京知青解决了住房问题;按一个半人的标准分给知青口粮;发现他们在生活和生产方面的实际困难,及时地帮助解决。

北京知青初到延安时,大都借住在社员家里,有的住在生产队的饲养室里。不久,在各级政府支持下,生产队开始为北京知青修窑洞、盖房子。据1970年8月统计,延安地区为北京知青修建窑洞4318孔,房屋619间。

二、北京知青给延安地区农村带来的新变化

北京知青到延安地区插队,对延安地区农村的经济、文化、科技、医疗卫生等方面产生了积极的影响,极大地改变了当时延安农村的落后面貌。

(一)促进文化教育的发展

延安地处黄土高原腹地,沟壑纵横,干旱少雨,植被稀少,水土流失严重,属于少见的贫穷落后地区。加上交通不便闭塞,不重视教育等多方因素,导致农村人口受教育水平低,缺少文化。北京知青到延安插队后,充分发挥自身优势,为改善延安地区农村人口的精神文化生活做出了积极贡献,提高了延安地区农村人口的文化水平。

北京知青在农闲时,教社员群众写字,建立识字组,办识字班,出板报,办夜校,为农民传播文化知识。

北京知青创办了广播站,将广播引入延安地区农村。据统计,到1975年,延安全区有广播放大站的公社已达到90%,有广播的生产队已达到100%,安装喇叭的农户已达到91%。

北京知青还成立电影放映队,组建了文艺宣传队。北京知青们带来了普通话、对时事的看法、体育、音乐知识及报纸等,客观上影响着农村人的价值观,开化了当地的民风民智。知识青年充满青春活力,很好地带动了插队所在地的农民,与他们经常聚在一起举行文艺活动。受知青影响或者他们直接指导的当地小学、中学,每学年都搞文艺表演。如延长县杨道塬小学任教的知青孙靖萍,她教的音乐课很受欢迎。他们组织指导的文化活动,对宣传党的方针政策、移风易俗和丰富当地群众的文化生活等方面起到积极作用。

北京知青在旧窑洞里创办“窑洞小学”,方便延安地区的农村儿童接受教育。他们经常组织孩子们到田间地头去学农,到社办企业去学工,到当地驻军营区去学军。很多北京知青担任了当时社办队办学校的人民教师,为延安地区农村孩子的健康成长打下良好基础,如民办教师李惠英、陈延红等,就是优秀代表。1971年,全区担任民办教师的北京知青有763名。到1973年,担任民办教师的北京知青已达到1010 人。到1975年,延安地区在校学生人数达到33.9万,儿童入学率由1960年代的65%提高到97.1%。

(二)给予科学技术支援

北京知青对延安地区农村,给予了科学技术支援。据统计,从事各项技术、文化工作的知青约占知识青年总数的10%。1971年,延安地区有1470余名北京知青担任生产队技术员。

北京知青是当时延安地区农村科学技术革新的有力推动者。甘泉县知青杨传智利用柴油机联动电锯进行工作,大大提高了木工效率。甘泉县大庄河知青,改装废旧电动机为发电机,实现脱粒和碾米等工序的机械化。南泥湾公社的孟祥升使用小钢磨为农民加工粮食,取代了驴拉磨的传统方式。志丹县向阳沟的知青,在1970年办了农科站。

在农业科技方面,北京知青成为一支重要力量。甘泉县的知青温东方、李浙阳等创办农场,试制型号为“九二〇”的生长激素,培养生物育种,开阔了农民的眼界。河庄坪公社的北京知青是科学种田的先进典型,他们培育出高产的红薯,高粱,谷子,小麦。宜川县后峪沟生产大队的知青张革,广开肥源,大搞基建,试验选种,三年就让亩产翻两倍多。北京知青选育良种,制造菌肥,盖沼气池,科学种田,这些革新带来了粮棉高产,还激发了社员群众的创新意识。

(三)提升延安农村医疗卫生水平

延安地区农村落后的医疗卫生面貌,让北京知青为之揪心。很多知青自学成才,成为赤脚医生,减轻了人民病痛,赤脚医生孙立哲、王建(女)、李霞等就是典型代表。截止1975年9月份,从事医疗卫生的北京知青人数达到6420人,大大提升了延安地区农村的医疗卫生水平。

“赤脚医生标兵”孙立哲从1969年1月开始,在延川县插队十年。他听到一位大妈生的八个孩子,因为生病夭折了六个,大感悲痛。孙立哲通过自学医疗卫生知识,做了一名赤脚医生,他对照着病人的具体情况,不断探索完善医疗技术。1970年,他在组织的支持下,在北京的某所医院系统学习人体医疗知识,还熟悉了外科知识。他创办了延川县关家庄合作医疗站,十年里,和医疗站的同事做了3000多例手术,治疗人次高达28万。1972年,孙立哲创造了世界医学史上的奇迹。他徒手结扎好破裂的卵巢动脉,在宫外孕手术中抢救了大出血严重休克的郝玉英。1973年,通过北京相关医学院组成专家组的考察鉴定,孙立哲已经具有医科大学毕业生的医疗技术并且有三年临床经验的水平。1975年,年仅23岁的孙立哲被中国医学科学院院长黄家驷教授,破格邀请担任《外科学》的正式编委。

甘泉县王坪公社大庄河大队北京知青,在中草药方面进行试种,还专研建立医疗站。甘泉县插队的彭延用自己做针灸的试验品,研究把脉技术。这些北京知青往返于乡村之间,行医救人,深受延安地区农村群众的爱戴。

(四)传播知识,播撒文明

“知青的优势在于他们有现代知识和现代意识,农村、山区、边疆最需要的就是这些。”[1]北京知识青年插队的延安地区山大沟深、土地贫瘠、交通不便、信息闭塞,经济文化落后,因此在风俗习惯和日常生活中仍保留了很多封建陋习,普遍存在着不卫生和不文明的生活习惯,迷信和宗教对当地农民影响较大。在城市文明中成长起来的北京知青们,一方面顽强地坚守文明的生活方式,另一方面又潜移默化地影响着当地农民。

知青们充分发挥自身特点优势,组建北京知青的小乐队、文艺宣传队等,在政策宣传、提升当地农民的精神文化生活等方面做出了积极贡献。北京知青激活了农民心底潜藏着的、对现代文明的美好向往,激活了农村沉寂的局面。女知青们勇于打破旧传统,干着传统上只有男人才干的活,如砍柴或捕鱼、插秧等[2]。在延川县张家河大队插队的北京知青阮忠健,担任饲养员时,自学兽医书,治好了毛驴的皮肤病。郭秀荣和黄新萍两位北京女知青开上东方红拖拉机,郭秀荣在耕地结束后还去县城做运输服务。歌曲《延河畔上女石匠》的原型知青张平妮,冲破女人不能打石的习俗,带领十六七位北京女知青,与村里的姑娘们,一起组建“铁姑娘石工队”,在延河畔上修筑了1200 米的水渠。北京女知青的做法,被延安地区农村妇女纷纷效仿。

北京知青扩大了延安地区农村人民群众的视野,让他们见识到现代生活方式,包括丈夫带孩子和做家务等。延安地区农村的许多孩子们,通过北京知青才知道飞机、火车,接触到了乒乓球、篮球、排球、足球。1973年,志丹县组建了第一支少年足球队,16 名11-12 岁队员来自县城及周边农村小学,教练员就是双河公社北京知青张小键,他执教的志丹男、女足球队,分别于1984年,1988年获得延安地区足球联赛冠军。知青身上的文化气质,都对那时延安地区农村的青少年产生了影响。北京知青为延安落后的农村吹进新风,扫荡了很多陈规陋习,一定程度上为提高农民的文明程度做出了贡献,向农业和农村发展注入了活力。

(五)注入科学和民主精神

知识青年到农村去,与农民群众相结合,是建设社会主义新农村的重要举措。其关键是扩大基层民主、营造民主氛围。

生产队是公社的基层单位,有一定自主权,社员的参与只有在生产队里,才最有意义。生产队作为一个自然的存在,具有高度团结一致的特征。冯庄公社康坪生产队的知青在与群众交流时,听到社员们对队干部有意见、对财务有怀疑,有的提出要换干部,知青组长经过深入了解、认真考虑、觉得换干部不是解决问题的办法,关键是要村务公开。经过队干部会议讨论决定,实行村务公开,并推举知青组长做账务监督员。知青组长与驻队北京干部、社员代表对康坪生产队农业、副业及知青安家费的每项开支情况,进行了严格的审核查对、张榜公布、并在社员大会上逐项作了解释和说明,村务公开给了社员们一个明白、还了队干部一个清白。

北京知青到延安农村后,揭露和批判各种封建迷信现象,用各种抗争方式撕下巫婆神汉们的伪装,宣传科学知识,在推动延安地区科学民主的思想传播过程中起到了积极作用。

三、延安地区农村对北京知青的影响

北京知青的到来,使得延安地区的农业劳动力增加,也为落后农村吹进新风,传播了现代意识和先进知识,缩小了延安地区城乡的“三大差别”。同时,延安地区农村对北京知青的影响也是深刻和久远的。

那时的延安仍然闭塞、贫穷落后、缺衣少食。强烈的反差并没有吓倒这群朝气蓬勃的北京知青,他们在延安地区感知了农村,锻炼了自我,认识了那时中国社会里最基层的部分,对民族和国家的未来产生了深刻的思考。他们融入延安地区农村,磨练出勇往直前的坚韧、独立自强的精神和踏踏实实的作风,与当地的人民群众建立了终身难以割舍的情谊。

(一)农民的关怀和帮助使北京知青对黄土地产生了深厚的感情

中国自古以来就是农业大国。由于历史原因及建国后二元制经济结构等因素影响,城乡之间存在巨大隔膜。北京知青对农村的认识只是概念式的,在中小学读书时,他们中偶尔有部分人去农村社队参加劳动锻炼,也只当作猎奇、参观,并未真正了解农村。

在延安插队的知青被直接分到生产队。当他们落户之后,亲身投入耕耘,长年同农民一起劳作,一起在地头炕头拉家常、谈天说地,一起经历丰收的喜悦和天灾人祸的痛苦。农民们教知青们推磨、锄草、犁地、拾粪、做饭,从生产到生活,从物质到思想都给予了他们无微不至的关怀和帮助。延安地区每年都要召开一次北京知青先进分子代表大会,表扬先进,树立典型,鼓励他们接受贫下中农再教育。同时也积极为他们寻找出路,每遇征兵、招生、招工、转干、提干等就业和升迁的机会,都要在同等条件下优先考虑北京知青。农民手把手地教知青生产和生活,知青从农民中学到了纯朴、韧性和勤劳,与农民建立起了终身难以割舍的情谊,对延安的黄土地产生了深厚的感情。

(二)农村现状使知青们了解国情,思考深邃

一代青年,通过上山下乡运动的锤炼,熟悉了中国社会的基层面貌。面对困惑他们一次次地探索,开始变得敏锐,学会洞察社会。

二十世纪六、七十年代,延安地区农村生活十分艰辛。北京知青到延安才发觉,农村并不是他们想象中的样子。知青卜大华说,“我当初参加红卫兵,真诚地相信,戴上红袖标,喊几声‘反修防修’的口号,在社会上冲几冲,就能破坏一个旧世界,建设一个新世界。当初,我是从‘天上’看世界。到乡下后,我第一次发现,中国还有这么落后、贫穷的地方!”[3]还有知青说,“农村是最好的锻炼人的地方,许多东西是工厂和学校里学不到的。”[4]

到延安地区农村插队的北京知青,理智、深刻地认识到了中国的国情,特别是中国农村的实际情况。他们切身感受到,中国的农村如此贫穷,城乡差异如此之大,区域发展如此不平衡,他们立志要改变延安地区农村现状,并为之抛洒汗水和热血。对中国城乡的差别,他们有了特殊感受,明白自己该做什么,清晰地知道自己肩负着的历史使命。

(三)锻炼意志,造就了一大批人才

在将近20年的时间里,到延安地区农村插队的北京知青中造就了一大批人才。北京知青成为延安地区农村的“赤脚医生”、农业技术革新者、民办教师等,成为延安地区农村发展的领军人物。据1971年统计,北京知青中有2600 多人在延安地区任大队党支部书记、会计、生产队长,超过1470人担任生产队技术员、参与乡村农业科学试验,仅担任“赤脚医生”的人数就有335 名,还有763 人担任民办教师。如延长县安沟公社知青孙宏,1973年在张家滩中学担任英语教师,后考入西安外国语学院。在美国进修时,以自己在中学、大学的教学经验撰写了对中美两国教育制度进行全面研究的博士论文。一大批知青在插队实践中,逐渐成长起来,显露出领导才干,担任各级领导干部,到1981年,有2895 名北京知青担任延安地区县、社、队各级行政领导干部职务。这些北京知青担任农村基层干部,的确有一大批干得非常出色,为延安地区农村建设做出了重要贡献。

不平坦的道路铸就了一代北京知青的特殊人格和气质。他们磨练出勇往直前的坚韧、独立自强的精神和踏踏实实的作风。他们成为奋力开拓、继往开来的一代,学会了思考,冷静豁达,练就了谋生技艺,更激发了开拓进取、不甘沉沦的人生信念,和体察民情国情、关心民族命运的深沉。梁晓声在《我加了一块砖》中写到:“千百万知识青年……是极其热忱的一代,真诚的一代,富有牺牲精神,开创精神和责任感的一代。”[5]曾经在延安插队7年的习近平同志也认为:“上山下乡的经历对我们影响是相当深的,形成了一种情结——黄土地情结。在遇到困难时想到这些,就会感到没有解决不了的问题。”[6]

结语

知识青年上山下乡,是共和国历史上史无前例的特别现象。北京知青到延安插队落户,给予延安地区农村科学文化支援,革新陈旧的农业技术,提升农村医疗卫生水平,传播知识,播撒文明,注入科学和民主精神,培养了北京知青对延安农民的深厚感情,密切城乡间的联系,促进知识青年与农民农村的结合。北京知青来延安地区农村插队,增强了延安和北京的友谊,从而拉开了北京市在人、财、物力上全面支援延安的序幕,大大加快了延安经济建设的步伐。

尽管如此,客观上北京知青到延安插队也一定程度地加重了延安人民的负担,更加突出了人多地少的矛盾,同时也把城市里不良的风气带到延安地区农村。

新时期倡导的“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶”、第一书记、乡村振兴专员等,使青年们深入农村实践,磨炼自我,服务社会,不仅可以实现自身价值,还可以在奉献社会、服务农村的实践中实现“人的全面发展”。

注释:

①《全国知识青年上山下乡工作会议纪要》指出:在1968~1978年上山下乡“知青”近1700万,而“文革”前上山下乡“知青”的人数无统计,由此大多数学者估计上山下乡期间的“知青”为2000万。