基于数据挖掘的中药治疗卒中后睡眠障碍的用药规律研究

刘 娴,金佳欣,何丽丽,马鹏珍,马苏苏,杜雨轩,谢颖桢

(北京中医药大学东直门医院,北京 100700)

脑卒中具有高发病率、高致残率、高复发率等特点[1,2],严重威胁广大脑卒中患者的生命健康。睡眠障碍是脑卒中患者常见的并发症之一,据报道称卒中后睡眠障碍(post-stroke sleep disorders,PSSD)的发生率约为76%~82%[3]。其主要表现有入睡困难、总睡眠时间减少、过度睡眠、睡眠呼吸障碍、夜间入睡后常伴有精神症状等[4,5],对患者神经功能恢复及预后产生严重的不良影响[6-8]。中医药对于卒中后睡眠障碍的治疗具有疗效好、副作用少、多靶点等优势[9],可明显改善患者的临床症状,提高患者的生活质量。本文搜集、整理了近20 年来中药治疗卒中后睡眠障碍的相关文献,挖掘其组方用药配伍规律,以期为卒中后睡眠障碍的中医药治疗提供思路。

1 资料与方法

1.1 文献来源

本研究以Cochrane Library、PubMed、EMbase、中国知网、万方数据库及维普网等为检索源,以“stroke”、“apoplexy”、“cerebrovascular disease”、“insomnia”、“Sleep disorders”“traditional Chinese medicine”为 英 文 检 索 词,以“中 风”、“卒 中”、“脑 血 管病”、“失眠”、“睡眠障碍”、“中 医药”为中文检索词。检索年限为2000 年1 月~2021 年1 月。

1.2 文献纳入标准

(1)研究对象为临床患者,且具有国际或国内公认的临床诊断标准;(2)以中医药复方内服为主要干预措施;(3)研究方式为临床随机对照试验(RCT),样本量≥30 例且疗效确切;(4)被选处方中药味及药量记载完整。

1.3 文献排除标准

(1)研究对象无明确诊断标准的文献;(2)以中药外用、药氧、注射液等为主要干预措施的文献;(3)无明确方剂组成及剂量的文献;(4)回顾性研究、病例报道、文献综述、动物或细胞实验研究、医案总结等非临床研究文献;(5)未注明随机分组;(6)一稿多投或方剂组成药味完全相同者仅纳入其中1 篇。

1.4 数据预处理

1.4.1 数据的规范化 中药名称统一参照依据《中华人民共和国药典》[10]及全国高等中医药院校“十三五”规划教材《中药学》[11]对中药名称和功效分类进行规范化处理,例如“桂圆肉”统一为“龙眼肉”,“首乌藤”规范为“夜交藤”,“丹皮”规范为“牡丹皮”等;若炮制方式不同而作用相似的中药,以原名称进行记录,如炮附子、制附片统一为附子;法半夏、清半夏和姜半夏统一为半夏。

1.4.2 数据库的建立 根据纳排标准,由双人独立筛选文献,将符合要求的方剂录入Microsoft Excel 2019 工作表,以此建立方药数据库。中药字段采用二值量化处理,此药物出现记为“1”,没有出现记为“0”。为保证数据的真实性及可靠性,本研究数据由双人分别录入,交由第3 方进行审核校对,保证数据的准确性。

1.5 统计学处理

运用Excel 表格对数据里的药物使用频次、功效类别、性味归经等进行描述统计分析。运用IBM SPSS Modeler 18.0 软件绘制中药关联分析网状图,并使用Apriori 算法,以支持度≥13%,置信度≥80%为标准,进行中药关联分析,挖掘出同时契合最小支持度阈值和最小信任度阈值的样本组。运用IBM SPSS 22.0 软件对使用频次排名前30 位中药进行系统聚类分析,根据其所表现的数量特征,按相似程度的大小加以归类。

2 结果

共检索出文献347 篇,将题录导入Note Express 2.0 软件,筛选出重复文献86 篇,通过阅读摘要和题目剔除医案总结、动物试验、中医非内服药物治疗等研究145 篇。全文下载剩余符合条件116篇文献,进行全文阅读,剔除诊断标准不明、非随机分组方式、药味组成不全、多篇文献运用同一方剂等文献共49 篇,经过反复审核,最终符合要求67 篇。

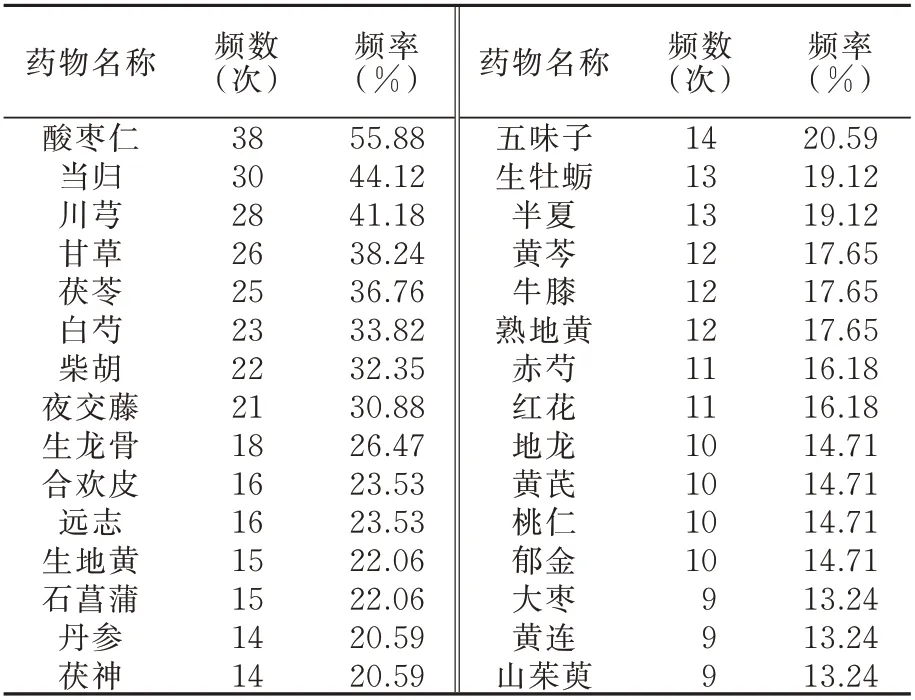

2.1 药物频次分析

在纳入的67 篇文献中,共涉及69 首方剂,涵盖131 味中药,药物总频数766 次。按照出现频率从高到低排序,其中排名前30 位的中药见表1。

表1 排名前30 位的中药频数统计Tab 1 Frequency statistics of the top 30 traditional Chinese medicines

2.2 中药功效频次统计

全国高等中医院校“十三五”规划教材《中药学》将中药功效分类共21 类,按照各类药物使用频数(某类药物在方剂中出现的次数总和)和频率(某类中药频数与中药总频数之比)高低排序。研究结果显示,总频次为766 次,其中使用频次最多的5 类中药依次是补虚药、安神药、活血化瘀药、清热药、平肝息风,累计使用频率达72.72%,见表2。

表2 中医药治疗卒中后睡眠障碍药物类别统计Tab 2 Statistics on drug categories of traditional Chinese medicine for treating post-stroke sleep disorders

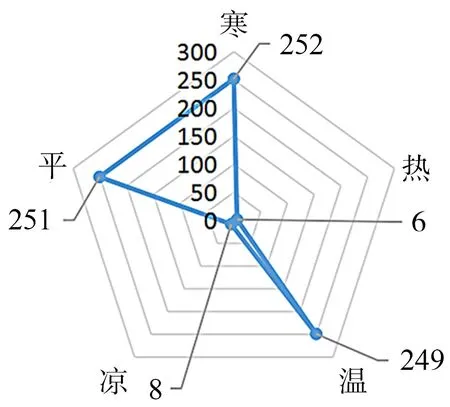

2.3 中药药性统计

中药按药性可分为寒、热、温、凉、平5 类,每一味中药对应一种药性。统计131 味药的药性总频次为766 次。药物以寒、平、温性药为主,其中寒性药物频次252,占比为32.90%,平性药251 次,占比为32.77%,温性药物频次249,占32.51%,凉性药8次,占比1.04%,最少的是热性药6 次,占比为0.78%。见图1。

图1 中药四气频次图Fig 1 Frequency diagram of the four qi of traditional Chinese medicine

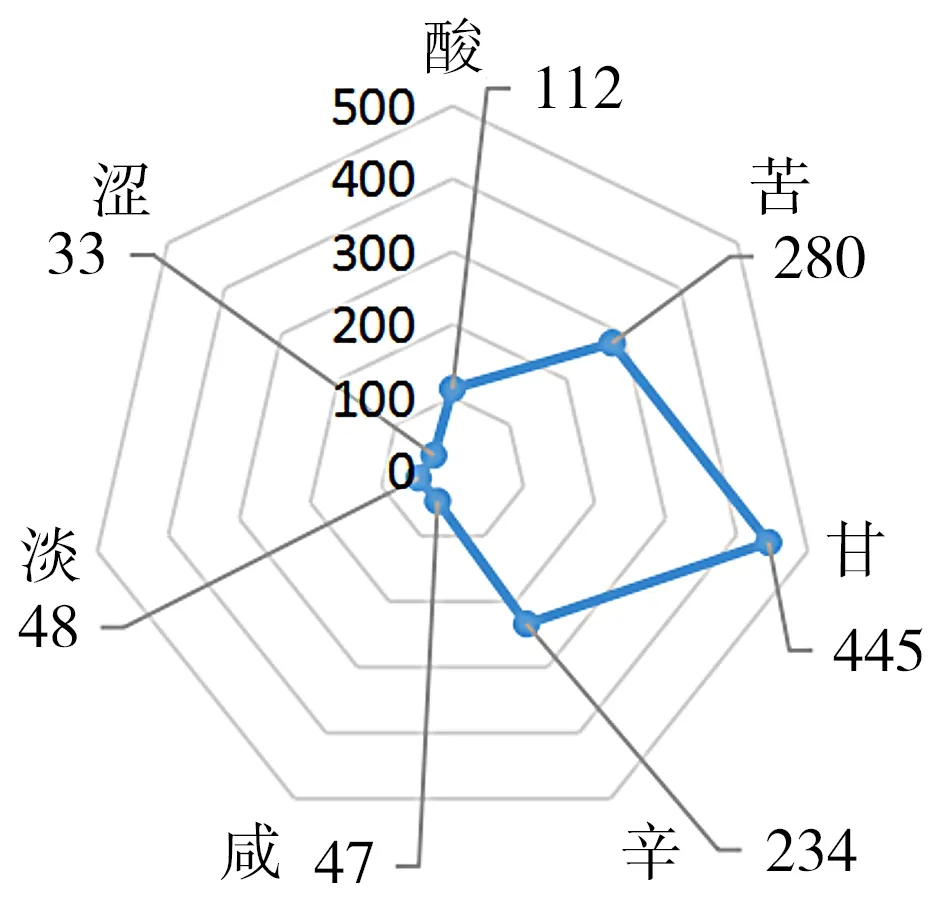

2.4 中药药味统计

中药按药味可分为辛、甘、苦、咸、酸、涩、淡7种,每一种中药可对应多种药味。统计131 味中药药味总频次1 199 次。其中以甘味药为主,频次445,占比39.77%,其次是苦味药,频次280,占比25.02%,辛味药234 次,占比20.91%,酸味药112次,占比10.01%,淡味药48 次,占比4.29%,咸味药47 次,占比4.20%,涩味药最少,频次33,占比2.95%。见图2。

图2 中药五味频次图Fig 2 Frequency map of five flavors of traditional Chinese medicine

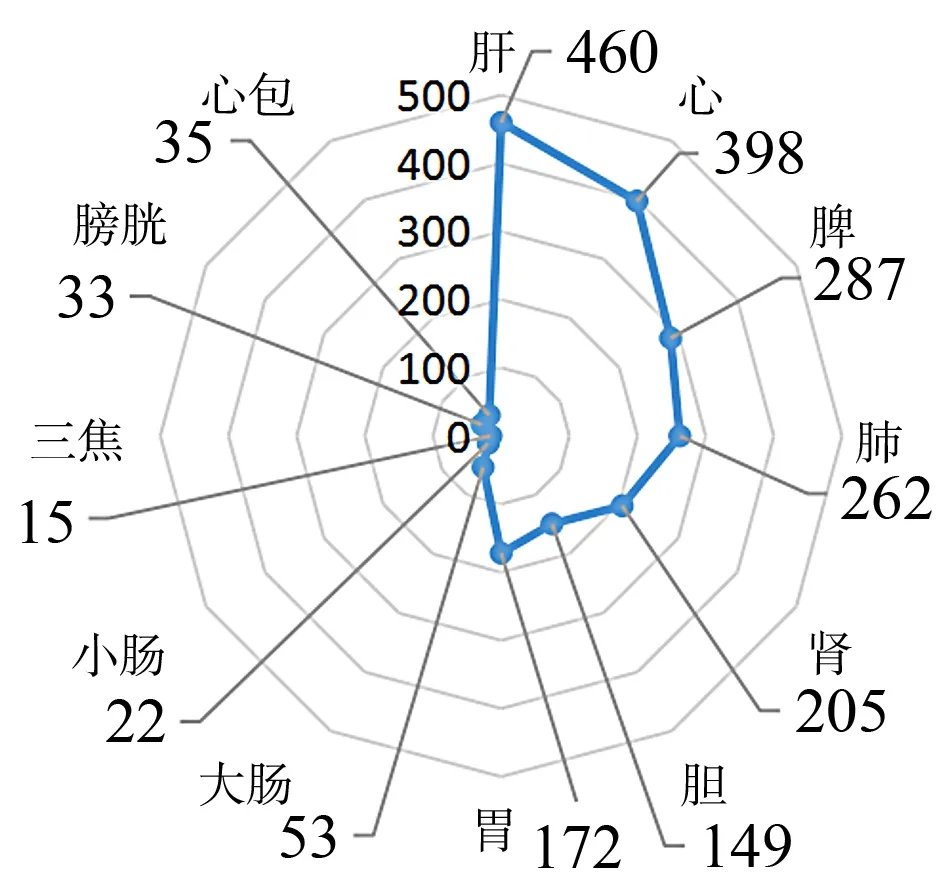

2.5 中药脏腑归经统计

药物归经以藏象、经络理论为基础进行划分,每味中药可归属多条经脉。统计131 味中药归经总频次为2 901 次。归经频率位于前3 位的依次为:肝经460 次(22.00%),心经398 次(19.03%),脾经287次(13.73%),肺经262 次(12.53%),其余中药归经频率皆小于10%,见图3。

图3 中药归经频次图Fig 3 Frequency map of meridian entry traditional Chinese medicine

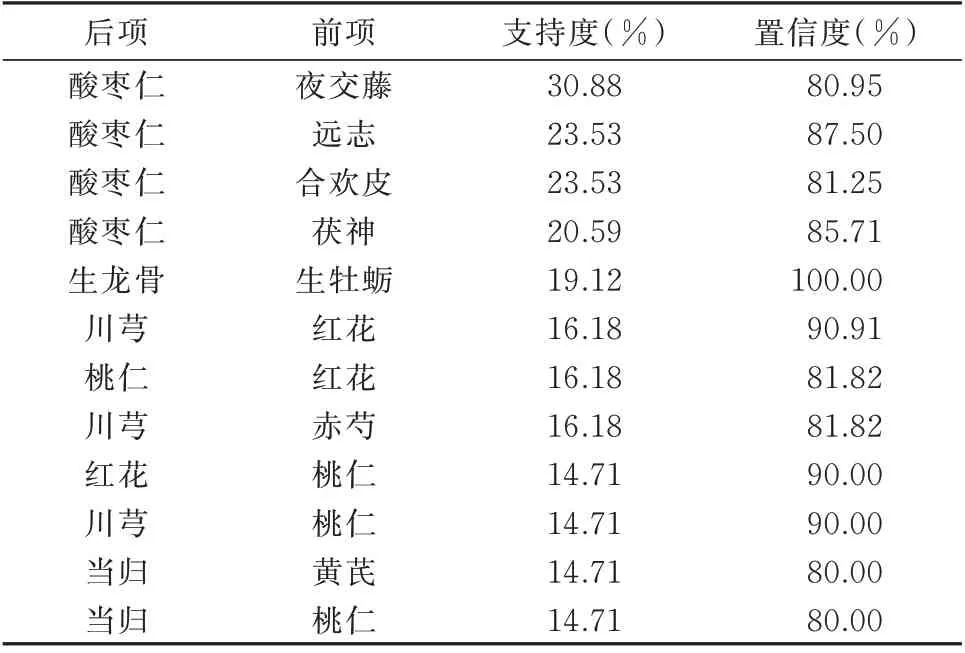

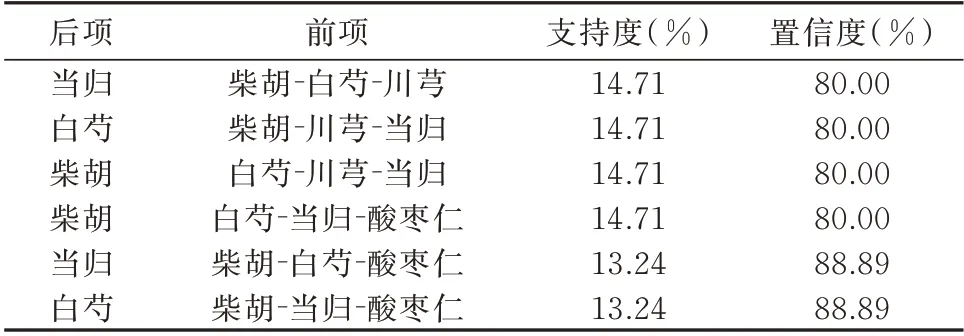

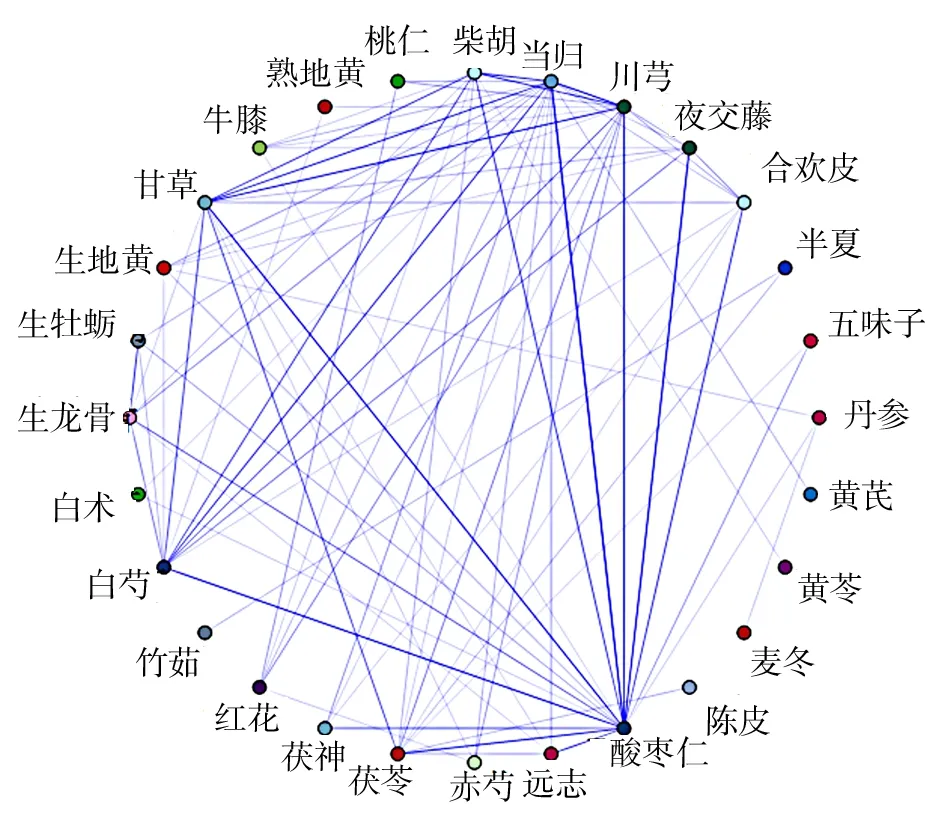

2.6 关联规则分析

运用IBM SPSS Modeler 18.0 软件将所纳入中药进行分析,得到中药关联规则网状图,见图4。运用Apriori 算法,设置“最低条件支持度”13%,“最小规则置信度”80%,最大前项数3,分别进行二项、三项、四项关联分析,共得药对及药组关联规则33 条,见表3~5。

表3 中药二项关联规则分析结果Tab 3 Analysis results of binomial association rules of traditional Chinese medicine

表4 中药三项关联规则分析结果Tab 4 Analysis results of three association rules of traditional Chinese medicine

表5 中药四项关联规则分析结果Tab 5 Analysis results of four association rules of traditional Chinese medicine

图4 中药关联规则网状图Fig 4 Network diagram of association rules of traditional Chinese medicine

2.7 聚类分析

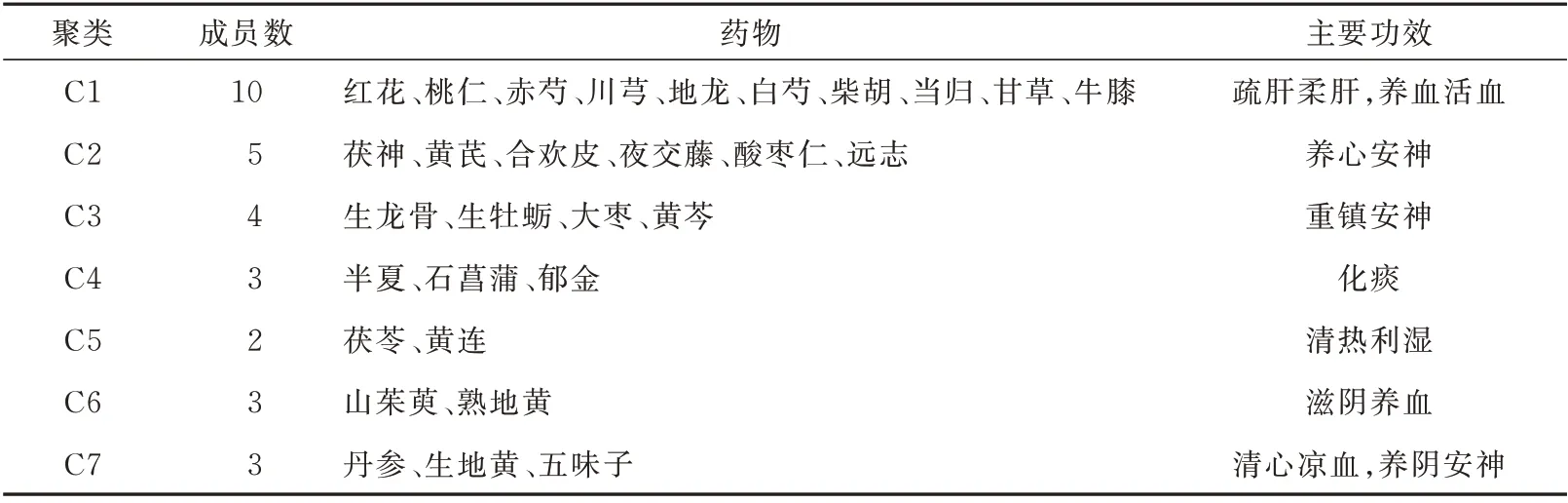

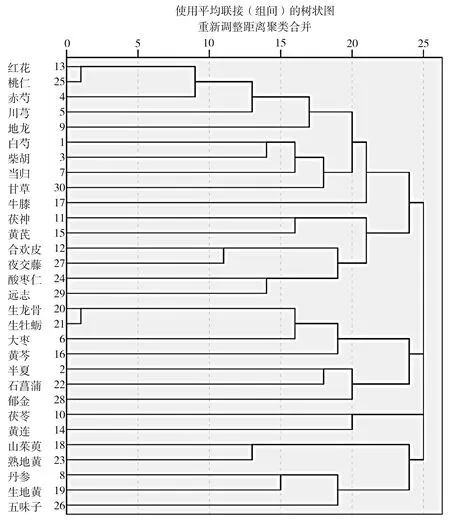

运用SPSS Statistics 22.0 对频数排名前30 位的中药进行系统聚类分析。聚类情况见图5,聚类结果见表6。

表6 排名前30 位的药物组合的聚类分析Tab 6 Cluster analysis of the top 30 drug combinations

图5 中医药治疗卒中后睡眠障碍高频药物聚类分析树状图Fig 5 Cluster analysis tree diagram of traditional Chinese medicine for treating sleep disorders after stroke

3 讨论

睡眠障碍属中医学“不寐”、“嗜眠”等范畴,其病机多属营卫脏气失衡、气血逆乱、神失所司[12]。《灵枢·大惑论》:“卫气……不得入于阴则阴气虚,故目不瞑矣”。《灵枢寒热病》:“阳气盛则瞋目,阴气盛则瞑目”[13]。说明了营卫正常运行、阴阳调和是睡眠形成的基础,若营卫运行失常,阳不入阴则引发睡眠障碍。有学者认为,年老体衰、劳逸失调、情志不合或外感邪气致脏腑功能受损,营卫失和,是脑卒中和卒中后睡眠障碍的共同病因病机[14]。故相应的治疗原则为补虚泻实、调和营卫、平衡阴阳。现代研究表明[15-19],卒中后睡眠障碍的发生与5-羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)、去甲肾上腺素(norepinephrine,NE)、γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)、褪黑素等神经递质分泌失调及传递受阻有关。此外,卒中后患者出现焦虑、抑郁等社会心理因素也是影响睡眠的重要原因[20]。

3.1 中药治疗睡眠障碍的药物频次、功效、性味及归经分析

中药治疗卒中睡眠障碍的高频药物主要有酸枣仁、当归、川芎、甘草、茯苓、白芍、柴胡、夜交藤、生龙骨、合欢皮等。酸枣仁、夜交藤可养心安神,当归、川芎补血活血,甘草、茯苓健脾益气,柴胡疏肝解郁,白芍敛阴柔肝,生龙骨重镇安神,合欢皮解郁安神。其中,酸枣仁、当归两味药频次最高,且从功效来看,以补虚、安神为主,可见心血亏虚是睡眠障碍的主要内在因素,治疗上应重视养血安神等治法。从药性来看,多以寒、平、温并用,三类药比重大致相当[21]。《灵枢·大惑论》有云:“卫气不得入于阴,常留于阳则阳气满,阳气满则阳跷盛,不得入于阴则阴气虚,故不得眠也。”治疗卒中后睡眠障碍以寒温平并用,根据阴阳偏胜偏衰选择相应药物。从药味来看,多用甘味药、苦味药,因甘能补能和能缓,苦能泄能燥能坚,二者并用,可奏补虚泄实之功效。从中药的归经结果来看,治疗睡眠障碍的药物多归肝、心、脾经。肝主疏泄,心主藏神,脾主运化,若情志不舒,日久可致肝失疏泄,气机郁滞;或年老体衰,脾气虚弱,失于健运而生痰浊,久则郁而化热,上扰心神,发为不寐[22]。故睡眠障碍可从养心、疏肝、健脾以安神来论治。

3.2 中药治疗睡眠障碍的高频药对分析

关联规则结果显示,二项关联规则以“酸枣仁-夜交藤”“酸枣仁-远志”“酸枣仁-合欢皮”中药组合支持度最高,三项关联规则以“当归-柴胡-白芍”中药组合支持度最高,四项关联规则以“当归-柴胡-白芍-川芎”为主要组合。酸枣仁、夜交藤、合欢皮、远志均入心经,具有宁心安神之功效,可用于阴血亏虚所致失眠;当归入心、肝经,可养血活血,柴胡、白芍入肝经,可疏肝柔肝,诸药相伍,共奏养心疏肝以安神之效,可用于肝郁气滞所致失眠。

此外,其他关联规则中健脾养心安神组合“酸枣仁-茯苓-甘草”、重镇安神组合“生龙骨-生牡蛎”、养血活血组合“当归-红花-川芎”等亦比较常用。综上,药对分析可见酸枣仁汤、归脾汤、逍遥散等结构。可见,酸枣仁是治疗睡眠障碍中的核心药物。现代研究[23-25]表明,酸枣仁皂苷类成分在镇静安神、抗焦虑、抗抑郁等方面表现出显著的活性。夜交藤提取物有神经抑制作用,并可改善线粒体超微结构,可使睡眠潜伏期明显缩短,从而改善睡眠[26,27]。合欢皮、远志等提取物具有镇静催眠、抗焦虑抑郁等作用[28,29]。

3.3 中药治疗睡眠障碍的聚类分析

经聚类分析可将用药频次前30 的中药聚类为7组。C1:红花、桃仁、赤芍、川芎、地龙、牛膝、当归养血活血化瘀,白芍、柴胡疏肝柔肝,甘草健脾益气,诸药合用,共奏疏肝柔肝、养血活血之效,寓血府逐瘀汤之意加减,可用于气滞血瘀之睡眠障碍;C2:茯神、黄芪、合欢皮、夜交藤、酸枣仁、远志,五药均有养心安神之功效,寓归脾汤之意加减,适用于心脾两虚者;C3:生龙骨、生牡蛎为平肝潜阳、重镇安神之药物,大枣养血安神,黄芩清热,寓柴胡龙牡汤之意加减,有安神泄热之效,适用于肝阳上扰者;C4:半夏、石菖蒲、郁金,三药合用具有行气化痰之功,适用于气滞痰阻者;C5:茯苓健脾安神,黄连清心热,二药合用可补虚泻实,具有清热健脾安神之效,适用于脾虚兼有心火者;C6:山茱萸、熟地黄,二药可滋阴养血,补益肝肾,适用于肝肾阴虚者;C7:丹参、生地黄清心凉血、除烦安神,五味子补益心肾、宁心安神,诸药合用可清心凉血,养阴安神,适用于心阴亏虚,虚火扰心所致失眠。

综上所述,本研究通过数据挖掘方法探析中药治疗卒中后睡眠障碍的规律,较为符合历代医家对本病的认识。中医药治疗本病以宁心安神为治疗大法,同时根据证型不同兼以相应的治法,这为临床治疗提供了一定的参考。

作者贡献度说明:

刘娴:确定检索词,文献检索、筛选、数据收集处理及论文写作;金佳欣:检索、筛选、数据的收集、采集和分析;何丽丽、马鹏珍:数据的采集和分析,文章内容的完善与修改;马苏苏、杜雨轩:检索、筛选、数据收集及核对信息;谢颖桢:选题、设计与审阅。