福利改革的政治分析:制度设计、制度绩效与政治信任

孟天广

(清华大学 社会科学学院, 北京 100084)

一、引言:分配政治视角下的“民生导向”福利改革

改革开放以来,我国的福利制度在经济发展的不同阶段经历了多次变迁。在确立了社会主义市场经济制度后,我国采取了一系列有利于实现经济增长的政策选项(1)参见Feng Chen, Economic Transition and Political Legitimacy in Post-Mao China: Ideology and Reform, Albany: State University of New York Press, 1995, pp.4-5.,实施“效率优先,兼顾公平”的分配政策。从转型结果来看,我国经济增长迅速,已经成为世界第二大经济体,然而,伴随着人均国民生产总值的几何级增长,经济不平等却有所上升,形成所谓的“不均等的增长”(2)参见Dennis Tao Yang, “Urban-Biased Policies and Rising Income Inequality in China,” American Economic Review, vol.89, no.2, 1999, pp.306-310;Dali L.Yang, “Economic Transformation and Its Political Discontents in China: Authoritarianism, Unequal Growth, and the Dilemmas of Political Development,” Annual Review of Political Science, vol.9, no.1, 2006, pp.143-164.。面对转型期经济和社会不平等的积累,公众对福利制度偏好的提升,我国政府自20世纪末即着手调整发展模式以回应不平等,开展了一系列“民生导向”的福利制度改革,引起国家—社会关系在“分配政治”维度上的历史回归。

“民生导向”的福利改革反映了我国治理转型的演变趋势。一方面,伴随着改革深入,不平等正在从“客观事实”向“社会事实”转变。近年来,不平等为社会各界广泛关注,成为公共舆论的热门话题,要求反思“效率与公平”之关系的声音此起彼伏。民意调查发现,贫富差距扩大、收入分配等议题被公众广泛视为社会转型的重要挑战,应得到政府的优先重视(3)参见沈明明等:《中国公民意识调查数据报告》,北京:社会科学文献出版社,2009年,第86页。。另一方面,快速的社会转型为国家治理提出了新需求。转型社会中,政治经济制度的快速变革驱动着社会偏好的转变,公众评价政府作为的标准大幅提高。在转型国家,急剧变化的经济转型通常产生了意料之外的财富分配后果,一些社会群体的基本需求未得到满足(4)参见Gabriela Catterberg and Alejandro Moreno, “The Individual Bases of Political Trust: Trends in New and Established Democracies,” International Journal of Public Opinion Research, vol.18, no.1, 2006, pp.31-48.,长此以往会导致人们改革愿景的幻灭。国际经验表明,伴随着经济发展和工业化的加强,公众对教育、医疗等公共品的需求会大量增加,政府面临的首要任务是提供基本公共品以保证政治支持。

近年来我国政府试图通过重构福利制度以有效回应公众对不平等日益加剧的关切。从国家—社会关系的角度来看,福利改革正是我国政府以发展“民生”来获得政治支持的治理调适(5)参见房宁、周少来:《民主民生共促和谐发展的制度之路——杭州市“以民主促民生”战略的民主治理意义》,《政治学研究》2010年第5期。。福利制度被认为可以为公众提供社会保障和风险保护,为维持社会稳定、加强社会团结和保障社会公正提供制度保障。通过福利改革,我国政府试图在维持经济发展的同时,尽可能地将经济增长的成果溢出到所有社会成员,确保经济增长和转型公正“兼得”,从而获得广泛的政策共识和政治支持,其最终目标是在新时代构建政治信任的福利制度基础,这正是福利制度改革背后的政治逻辑。

政治信任作为一种理论概念,对于理解转型中国的国家—社会关系至关重要(6)参见肖唐镖、赵宏月:《政治信任的品质对象究竟是什么?——我国民众政治信任的内在结构分析》,《政治学研究》2019年第2期。。政治信任体现着人们对政府的认可和支持程度(7)参见G. Almond and S. Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton: Princeton University Press, 1963, pp.63-68;D. Easton, A System Analysis of Political Life, New York: John Wiley and Sons, 1965, p.224.,被视为政治合法性的实证测量。它是联系个体公民与政治系统的纽带,是政府公信力的微观基础(8)参见Margaret Levi, Audrey Sacks and Tom Tyler, “Conceptualizing Legitimacy, Measuring Legitimating Beliefs,” American Behavioral Scientist, vol.53, no.3, 2009, pp.354-375.。现有研究对我国政治信任的解释涉及政治文化(9)参见Tianjian Shi, “Cultural Values and Political Trust: A Comparison of the People’s Republic of China and Taiwan,” Comparative Politics, vol.33, no.4, 2001, pp.401-419;马得勇:《政治信任及其起源——对亚洲8个国家和地区的比较研究》,《经济社会体制比较》2007年第5期。、政府绩效(10)参见胡荣等:《社会资本、政府绩效与城市居民对政府的信任》,《社会学研究》2011年第1期;孟天广、杨明:《转型期中国县级政府的客观治理绩效与政治信任》,《经济社会体制比较》2012年第4期。等方面,本文试图在福利改革背景下讨论“民生政治”的政治效果,即福利制度是否以及如何促进政治信任。简言之,本文将通过实证研究回答下列问题:(1)“民生导向”的福利改革对政治信任产生了什么影响?(2)福利项目的类型及其生产政治信任的异质性效应是什么?(3)再分配生产政治信任的作用机制是什么?本文考察福利改革的政治效应,从制度绩效、福利偏好和公正效能感三个维度检验机制性效应。探讨这些问题不仅有助于理解民生政治的政治逻辑,更为通过福利制度调适实现共同富裕提供了实证证据和理论依据。

二、福利改革与政治信任:一个理论框架

(一)福利制度的政治功能

经济史学家波兰尼(Polanyi)指出,市场经济制度的构建是由两大截然相反的力量所推动的:其一是市场力量的释放;其二则是社会保护(福利)体系的构建(11)参见Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Boston: Beacon Press, 2001, pp.2-4。市场经济体系与社会保护体系的二元发展是发达国家社会经济可持续发展的奥秘。市场经济尽管空前地释放了物质和人力资本,优化了资源配置的效率,然而它同时也历史性地加剧了个人和社会所面临的风险,而社会保护体系便是人类社会抵御市场风险不可或缺的制度安排。除了为人们提供风险保护和强化再分配的功能外,福利制度更作为一种基础设施性制度安排为现代国家提供了必要的构造,这种构造不仅强化了国家解决社会问题和促进经济发展的能力,更为维护社会稳定、加强社会团结、保障基本公民权和社会公正提供了制度保障(12)参见Peter H. Lindert, Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century,Vol.II, New York: Cambridge University Press, 2004,pp.210-211;Bo Rothstein, The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective, Chicago: University of Chicago Press, 2011,p.127.。

改革开放以来,我国福利制度经历了剧烈转型。改革前确立的单位福利制度逐渐解体。改革早期选择了生产主义式的福利制度(13)参见Roger Goodman and Ito Peng, “The East Asian Welfare States: Peripatetic Learning, Adaptive Change, and Nation Building,” in Gøsta Esping-Andersen, ed., Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economics, London: Sage Publications, 1996, pp.192-224.,“生产主义”福利制度服务于经济增长目标,重视家庭和非正式社会保障网络的作用,政府在社会福利领域的投入相对较少。过去十多年中,我国政府强调发展“民生”的政治目标(14)参见刘勇:《试论中国共产党的民生政治建设及基本经验》,《政治学研究》2011年第6期。。近年来我国在民生领域相继实施了一系列改革,目标是通过社会福利来再分配改革收益,确保经济增长的成果惠及大众,尤其对转型中利益受损群体、经济和社会弱势群体实施再分配以改善其生活水平和发展机会。简言之,实施“民生政治”充分反映了近年来我国国家—社会关系在“分配政治”维度上的历史回归。

现阶段“民生政治”的发展主要表现在两方面。一方面,我国政府自1998年起加快了福利制度建设的步伐,连续启动了教育、医疗、住房、养老、低保等领域的福利改革,在养老和医疗领域重建了社会保险制度,而教育和住房领域则选择了市场化和社会救助结合的制度,对于贫困人群实施精准扶贫,设立了最低生活保障等社会救助项目。另一方面,我国政府逐步确立了政府在社会福利供给中的核心地位。我国长期以来的财政支出结构偏向经济建设,而在民生领域的财政支出总量较小,比重较低。近年来这种局面有所改善,政府从公共财政上在民生领域大规模增加投入,社会支出占GDP的比重和占公共支出的比重得到大幅增长(15)参见顾昕、孟天广:《中国社会政策支出增长与公共财政结构性转型》,《广东社会科学》2015年第6期。。

(二)福利制度与政治信任

社会福利与政治信任的关系在政治学界引起较多关注(16)参见K. Newton, “Political Support: Social Capital, Civil Society and Political and Economic Performance,” Political Studies, vol.54, no.4, 2006; Bo Rothstein, The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective, Chicago: University of Chicago Press, 2011, p.127.,然而对这一主题的实证研究仍然非常有限。现有研究表明,社会福利政策的实施对于促进人们对政治系统的信任至关重要,是现代国家政治合法性的基础之一(17)参见Bo Rothstein, The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective, Chicago: University of Chicago Press, 2011,pp.121-123.。再分配与信任存在彼此强化的关系:被高度信任的国家对弱势群体也承担高度责任,这些国家更易于再分配财富,因而也就越能提高信任,而信任又反过来促进财富的再分配。反之,如果公众缺乏对国家的信任,福利制度也将失去政治支持而难以为继(18)参见Staffan Kumlin, The Personal and the Political: How Personal Welfare State Experiences Affect Political Trust and Ideology, New York: Palgrave Macmillan, 2004, p.42.,甚至任何福利制度的改革尝试都将陷入僵局。

一些研究讨论了个体再分配经历对政治信任的影响。Tyler等发现当人们从政治机构接受公共服务时会变得更信任政治机构(19)参见T. R. Tyler, K. Rasinski and K. McGraw, “The Influence of Perceived Injustice upon Support for the President, Political Authorities, and Government Institutions,” Journal of Applied Social Psychology, vol.15, no.8, 1985, pp.700-725.,Kumlin检验了福利经历对政治态度的影响,发现再分配的受益者比未受益者更信任执政党和政府。通过建设强有力的福利国家,瑞典、芬兰等欧洲国家赢得了公众对政府的广泛信任(20)参见Lina Svedin, Accountability in Crises and Public Trust in Governing Institutions, London and New York: Routledge, 2012.,新近研究将这一结论推广到大多数福利国家(21)参见Steffen Mau and Benjamin Veghte, Social Justice, Legitimacy and the Welfare State, London: Routledge, 2007.。

发展中国家的研究也表明福利项目在强化执政地位和维护政府合法性上具有重要作用。拉美的研究发现,在那些政府未能有效提供教育、公共卫生和打击犯罪的地区,政府的合法性因为公众不满而大打折扣(22)参见John A. Booth and Mitchell A. Seligson, The Legitimacy Puzzle in Latin America: Political Support and Democracy in Eight Nations, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp.24-27.,现金转移等扶贫计划是墨西哥执政党赢得选票的重要手段(23)参见Ana L. De La O., “Do Conditional Cash Transfers Affect Electoral Behavior? Evidence from a Randomized Experiment in Mexico,” American Journal of Political Science, vol.57, no.1, 2013, pp.1-14.,而对非洲国家的研究表明,可信的再分配承诺及再分配政策实施是执政党获得公民支持的关键(24)参见Philip Keefer, “Inequality, Collective Action, and Democratization,” PS: Political Science and Politics, vol.42, no.4, 2009, pp.661-666.。现有研究还强调再分配项目异质性的影响。不同再分配项目对信任施加着不同影响(25)参见Cheol-Sung Lee, “Welfare States and Social Trust,”Comparative Political Studies, vol.46, no.5, 2013, pp.603-630.,对技能培训的公共投入强化了信任的积累,而消极的社会转移则削弱了信任。Kumlin根据风险的可见性区分了两种再分配经历:转移支付和人力服务,转移支付对政治信任的影响强于人力服务,因为通过转移支付接受再分配的风险更易于识别。

(三)福利制度影响政治信任的机制

如果再分配能够强化政治信任,那么发挥作用的机制是什么呢?现有研究提供了诸如政府绩效解释、福利偏好解释和程序公正解释等。首先,政府绩效解释认为政治信任是人们对政治制度和政府的绩效和可信性的理性评估,是人们对政府作为是否促进自我利益的理性评估,是一种策略性信任。当人们觉得政府工作优秀时,或者政府绩效与公众期望一致时,他们就相信政府(26)参见A. Miller and O. Listhaug, “Political Performance and Institutional Trust,” in Pippa Norris, ed., Critical Citizen: Global Support for Democratic Governance, Oxford: Oxford University Press, 1999.。我国的相关研究也支持政府绩效提升政治信任的假设(27)参见胡荣等:《社会资本、政府绩效与城市居民对政府的信任》,《社会学研究》2011年第1期。,并讨论了经济绩效(28)参见Zhengxu Wang, “Before the Emergence of Critical Citizens: Economic Development and Political Trust in China,” International Review of Sociology, vol.15, no.1, 2005, pp.155-171.、公共产品和社会福利绩效的影响,政府在社会福利领域的客观绩效和主观绩效都有助于政治信任的形成(29)参见孟天广、杨明:《转型期中国县级政府的客观治理绩效与政治信任——从“经济增长合法性”到“公共产品合法性”》,《经济社会体制比较》2012年第4期。。从这个意义上,再分配实际上促进了受益者的自我利益,使其感受到政府作为与其期望一致,提高了对政府实施再分配绩效的评价,进而形成政治信任。

其次,福利偏好也构成人们信任政治机构的原因,因为偏好政府承担福利责任的前提是政府具有可信性(30)参见Bo Rothstein, The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective, Chicago: University of Chicago Press, 2011, pp.121-123.,能够胜任提供社会福利的职能。此外,福利偏好影响公众对政治体系之态度的另一个解释与“福利依赖”假说有关。福利依赖(31)参见C. Saraceno, Social Assistance Dynamics in Europe: National and Local Poverty Regimes, Bristol: Policy Press, 2002, p.12.假设接受了社会福利的公众会出于自利的动机依赖政府持续的福利供给,他们信任政府是指望政府能够不断加强社会福利的供给,从而确保他们从再分配中持续获益。

再次,再分配质量尤其是程序公正在生成政治信任时发挥着关键性作用。只有实施再分配的政治过程反映出高水平的政府质量(32)参见Bo Rothstein, The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective, Chicago: University of Chicago Press, 2011, pp.121-123.,确保再分配的实施具备Tyler等人提出的“过程公正”原则,政治信任才能形成(33)参见T. R. Tyler and Y. J. Huo, Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts, New York: Russell Sage Foundation, 2002.。政治效能感被用来衡量公众对政治过程的认知,反映公众对政治过程和输出是否公正的判断(34)参见S. C. Craig, R. G. Niemi and G. E. Silver, “Political Efficacy and Trust: A Report on the NES Pilot Study Items,” Political Behavior, vol.12, no.3, 1990, pp.289-314.,而公正效能感指公众在社会公正领域的政治效能感,反映人们体验社会福利相关经历的认知。本文利用公正效能感这一概念来衡量公众对程序公正的判断。

三、研究设计:数据、测量与方法

(一)数据来源

本文使用的数据来自2009年“不平等与分配公正调查”和2015年“中国城市治理调查”。前者由哈佛大学怀默霆教授和北京大学国情中心设计并实施。该调查旨在了解我国公众对分配正义和再分配的态度、对福利改革的认知和再分配参与状况,为检验本文理论提供了独特数据(35)参见Martin K. Whyte, Myth of the Social Volcano: Perceptions of Inequality and Distributive Injustice in Contemporary China, Stanford: Stanford University Press, 2010, pp.33-34.。2015年“中国城市治理调查”由清华大学数据治理研究中心联合北京大学国情中心设计并实施,旨在了解城市空间的公共参与和社会治理。两项调查均采用分层多阶段的GPS/GIS辅助区域抽样方法,这种抽样方法有效解决了传统户籍抽样中人户分离等问题。2009年“不平等与分配公正调查”在全国23个省市区共抽取4279位受访人,完成访问2866位,应答率为66.98%;2015年“中国城市治理调查”覆盖24个省级单位、50个市级单位,抽取样本5525个,完成样本3513个,有效完成率为63.6%(36)参见王薪喜、孟天广:《中国城市居民的互联网使用与政治参与 基于介入方式与信息消费的类型学分析》,《社会》2021年第1期。。

(二)变量界定及测量

“福利项目”是自变量。2009年的调查测量了公众是否享有养老保险、医疗保险、义务教育免费和最低生活保障(简称“低保”)等福利项目的情况,若享有则编码为1,否则为0。2015年的调查考察了城市居民享有养老保险、医疗保险和最低生活保障等福利项目的情况。

“政治信任”是结果变量。根据现有文献,本文采用机构信任测量政治信任。本文定义的“政治信任”反映公众对中央、省、县市和村/居委会等各级政府的信任程度。为便于分析,本文将上述各项等权重加总得到“政治信任”指标。与先前观察一致,2009年公众对四级政府机构信任度的分布存在“差序信任”(37)参见Lianjiang Li, “Political Trust in Rural China,” Modern China, vol.30, no.2, 2004, pp.228-258;李艳霞:《何种信任与为何信任?——当代中国公众政治信任现状与来源的实证分析》,《公共管理学报》2014年第2期。,公众对各级政府均持有较多信任,最信任中央政府,信任度为87%,然后依次是省政府、县市政府和村/居委会,信任度分别为80%、70%和58%。2015年的调查仅测量了公众对中央政府和地方政府的信任度,其中中央政府信任度(包括“非常信任”和“比较信任”)达到88.3%,地方政府信任度为73.95%。

中介变量包括福利制度绩效、福利偏好以及公正效能感三项。其中,福利制度绩效指公众对医疗、中小学教育和养老工作的绩效评价,数值越高表明评价越好;福利偏好指公众对医疗、中小学教育、大学教育、就业、住房和养老事务应该“由政府负担,还是由个人负担”的偏好,数值越大表明越偏好政府负担;公正效能感测量社会公正领域的政治效能感,反映人们对社会公正相关政治经历的认知。公正效能感通过询问公众对“无法改变现状,讨论社会公正没意义”,“难搞清楚公正和不公正”和“政府官员不关心老百姓的想法”的态度来测量,数值越大表示公正效能感越强。2015年的调查仅测量了福利制度绩效和福利偏好两个机制性变量,覆盖的政策领域包括最低生活保障、医疗保险和养老保险。下文将基于2015年的数据开展稳健性分析。

(三)分析方法

1.识别因果效应:倾向值匹配分析

社会科学中大多数研究属于观察研究,原因(或干预)并非在研究对象间随机分配,样本不可避免地存在“选择偏误”(38)J. J. Heckman, H. Ichimura and P. Todd, “Matching as an Econometric Evaluation Estimator: Evidence from Evaluating a Job Training Program,” Review of Economic Studies, vol.64, no.4, 1997, pp.605-654.,这危害着因果推论的内在效度(39)参见S. Guo and M. W. Fraser, Propensity Score Analysis: Statistical Methods and Applications, Thousand Oks: Sage Publications, 2009, pp.11-12.。回归分析难以处理选择偏误和混淆变量的影响,倾向值匹配分析是近年来提出的应对选择偏误的有效方法(40)参见P. R. Rosenbaum and D. B. Rubin, “The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects,” Biometrika, vol.70, no.1, 1983, pp.41-55.。

基于反事实框架,倾向值匹配的基本思想是:要评估干预对因变量的效应,就要创建一个与干预组在可观测协变量上尽可能接近的反事实(控制)组。倾向值代表样本在给定可观测协变量的条件下入选干预组的概率,研究者可以根据估计的倾向值匹配干预组成员与控制组的类似成员。此时比较匹配的干预组和控制组在因变量上的平均差异就是“平均干预效应”。倾向值匹配分析的第一步是估计倾向值。在满足无混淆和共同支持假定时,基于倾向值的匹配可以实现与基于协变量X的匹配一样好的效果。第二步是基于倾向值匹配干预组和控制组,常见匹配方法包括分层匹配(Stratification Matching)、核心匹配(Kernel Matching)和邻近匹配(Nearest Neighbor Matching)等。第三步是利用匹配样本估计因果效应,即分析干预组的平均干预效应。本文分析也通过以上三步,倾向值预测模型利用probit模型,干预为公众接受某种福利项目,匹配方法采取分层匹配和核心匹配(41)分层匹配和核心匹配能尽可能多地保留样本用于因果效应评估。为获得有效、无偏的标准误,根据已有研究的建议(Heckman.,etc, 1997),本文倾向值匹配分析的平均干预效应的标准误使用重复抽样100次的自助法估计。。

2. 探索因果机制:因果中介效应分析

因果机制是社会科学研究的核心,它反映解释变量和被解释变量的关系机制。传统上,因果机制借助结构方程模型来检验,然而这种路径存在并非源于因果推论框架、难以扩展到非线性模型等局限(42)参见K. Imai and T. Yamamoto, “Causal Inference with Differential Measurement Error: Nonparametric Identification and Sensitivity Analysis,” American Journal of Political Science, vol.54, no.2, 2010, pp.543-560.。Imai等提出因果中介分析(Causal Mediation Analysis)解决上述问题。本文基于该方法讨论福利生成政治信任的因果机制,并比较不同机制的解释力。

因果中介分析的目标是在因果推论框架下识别因果机制。假定观测处于干预(Ti=1)或控制状态(Ti=0),干预状态下第i个观测的结果为Yi(1),或者更广义为Yi(Ti)。事实上只能在一个状态下观察到特定观测,这意味着单个观测的干预效应是不可观测的,研究者只能估计平均干预效应。因果中介分析超越了对平均干预效应的估计,而要估计干预通过特定机制对结果的效应。在这里,Mi(t)表示干预状态Ti=t时,观测i的中介变量的潜在取值;Yi(t,m)指干预为t、中介变量为m时的潜在结果。同样只能观察到一个潜在结果Yi,Yi同时依赖于干预状态和观察到的干预状态下中介变量的水平。此时,干预变量对结果变量的效应被中介变量所传递的部分(间接效应),被Imai称为因果中介效应。

当每个干预状态t=0或t=1,δi(t)表示干预状态为t时,中介变量从控制状态下的值Mi(0)到干预状态下的值Mi(1)的一个变化相应的结果变量的变化。因为干预状态是固定的,只有中介变量在变化,因而可以单独识别中介机制。而剩余效应则为直接效应,代表干预通过其他机制对结果变量的效应。

(四)福利项目及其受益分析

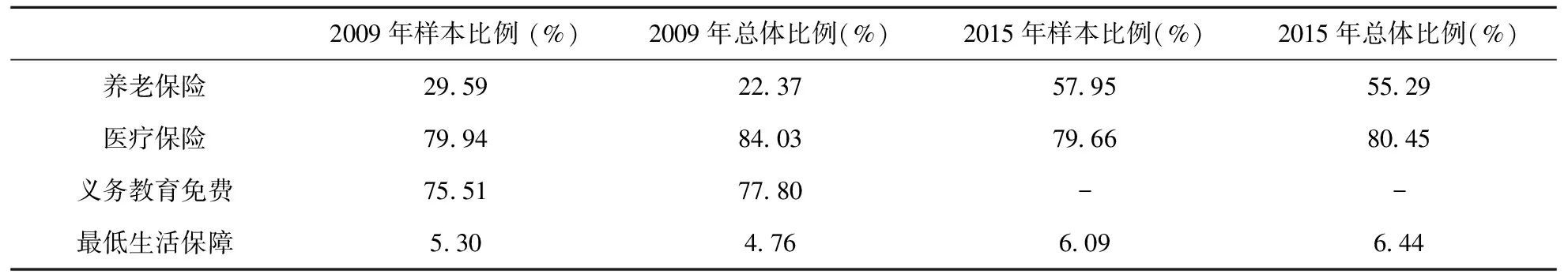

利用2009年和2015年的调查数据,本文从微观层面分析各类福利项目的参与情况(43)传统统计分析假定样本是简单随机(SRS)样本。实际调查中通常基于复杂抽样设计(如分层多阶段抽样等)收集数据,如果统计推论不考虑抽样设计的影响,会对总体做出有偏、不精确的估计,因此对调查数据的统计分析应该考虑到复杂抽样设计的影响。本文将抽样权重、层、群等抽样设计信息纳入统计误差估计以获得精确、无偏的统计推论。(见表1)。2009年,医疗保险的参与率最高,达到84.0%;其次是义务教育免费,77.8%的公众或其家庭从义务教育免费中受益;养老保险参与率为22.4%;低保只覆盖贫困人口,参与率为4.8%。2015年的调查仅限城市居民,其中养老保险覆盖面有大幅上升,参与率达到55.3%;医疗保险覆盖面稳定地保持在80%以上,表明医疗保险基本实现全覆盖;低保在精准扶贫政策推进下有所提升,达到6.4%。总之,比较两次调查数据发现,我国政府近年来不断拓宽福利制度覆盖面,为福利制度促进共同富裕奠定了微观基础。

表1 主要福利项目的参与率(2009,2015)

福利项目的受益分析不仅对于评估政策目标的实现程度十分必要,而且对于理解福利制度的政治回报颇具启发。本文分析了福利项目的受益者在人口学和社会经济变量上的分布。首先,养老保险的受益者显著偏向社会优势群体,如非农户口、高教育和高收入人群,且优势群体与弱势群体在养老保险的参与率上差异很大。第二,医疗保险在各群体分布相对均等,只在不同户口、年龄组和教育组间略有差异。医疗保险的享有反映“广覆盖”的政策目标,表明新农村合作医疗保险和城镇居民医疗保险得到了较好落实。第三,义务教育免费属于“普惠性”福利,通过免除义务教育阶段学杂费来实现再分配,其受益者在各人群间的分布略有差别,但这种差别源于公众对义务教育产品的需求。第四,最低生活保障是对贫困人口的社会救济,是基于收入标准的选择性福利,受益者基本与政策目标一致,是经济弱势群体,然而,一些经济上的相对优势群体竟然也享有低保,这可能与低保实施中“瞄准”机制失灵和腐败有关(44)参见仇叶、贺雪峰:《泛福利化:农村低保制度的政策目标偏移及其解释》,《政治学研究》2017年第3期。。以上分析显示,福利项目受益与否受到户口、就业、教育、年龄乃至收入的复杂影响,存在明显的选择性偏误。因而考察福利项目对政治信任的影响需要在研究方法上排除选择偏误的影响。

四、福利制度与政治信任:倾向值匹配分析的发现

(一)研究发现

本部分检验本文的核心问题“福利制度能否提高政治信任”,即福利项目的受益者是否较非受益者的政治信任更高。本文尽可能地将可观测协变量纳入倾向值预测模型,譬如性别、年龄等人口学变量,教育、家庭人均收入和户口等社会经济变量,因为这些变量对公众接受福利项目有重要影响。再分配对政治信任的影响效应(即干预组的平均干预效应)为福利项目的受益者与匹配的未受益者在政治信任上的平均差异。

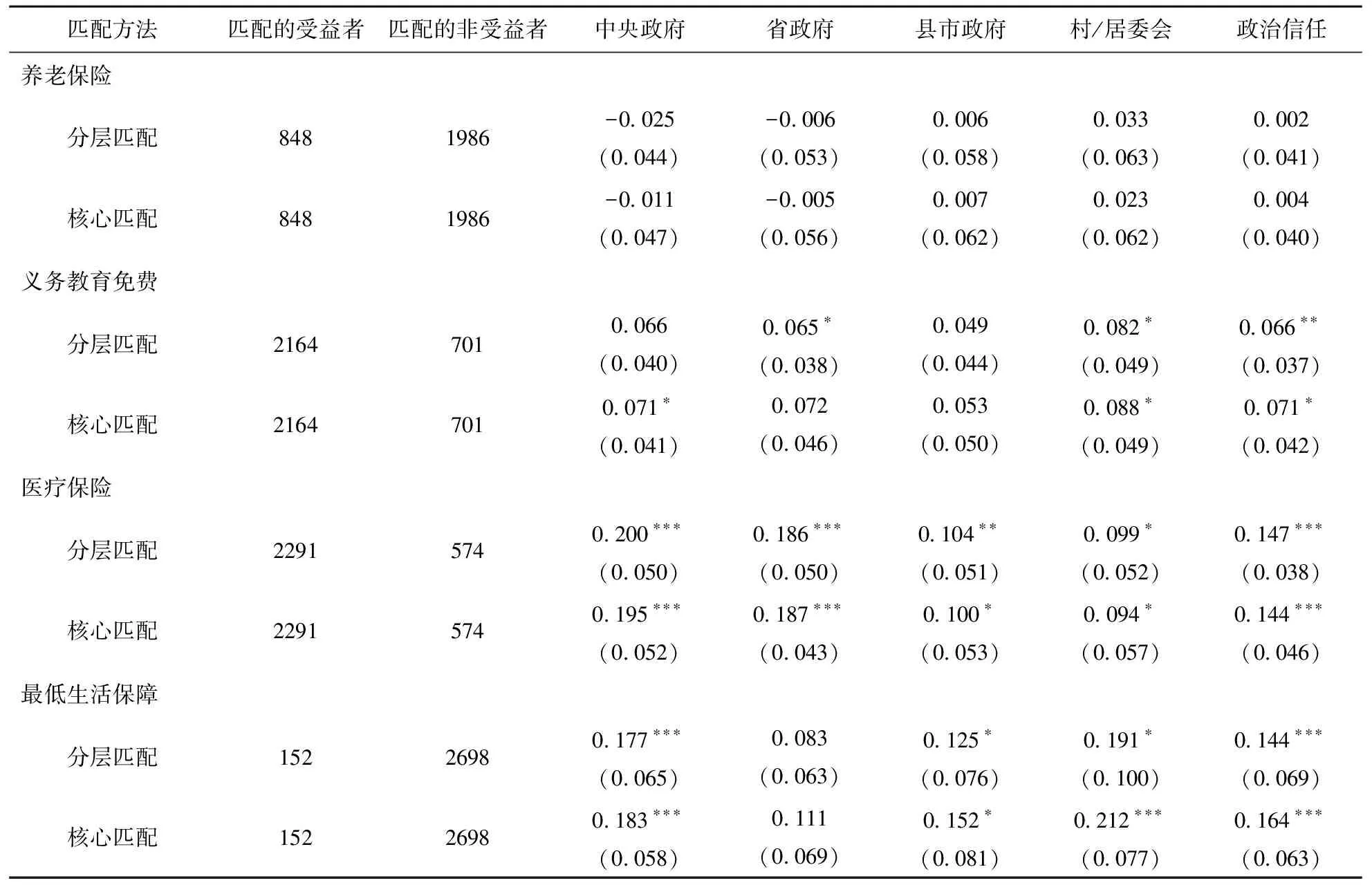

养老保险。根据表2(45)四类再分配项目的倾向值匹配将大多数样本保留在因果效应的估计中,且分层匹配与核心匹配的发现基本一致,本文对倾向值匹配分析结果的解释采用核心匹配。,倾向值匹配分析表明,养老保险不影响政治信任。现有养老保险制度下,养老保险的受益者主要是政府和国有企事业单位的“体制内”成员、城市正式就业者等社会优势群体,他们对公共产品的要求更高,养老保险未能发挥提升其政治信任的效应。

表2 福利项目对政治信任的平均干预效应

义务教育免费。总体上义务教育免费的受益者表达了对政治机构的更多信任,其政治信任比非受益者平均高0.071。义务教育免费的受益者表达了对中央政府、省政府和村/居委会的更多信任。从影响幅度来看,受益者比非受益者对中央政府、省政府、村/居委会的信任度分别高0.071、0.072和0.088。上级政府从义务教育免费中回报更高,而承担主要筹资责任的县市政府则未得到显著回报。

医疗保险。医疗保险对政治信任有很大且显著的促进作用,医疗保险的受益者比非受益者的总体政治信任高0.144。医疗保险有力地促进了对各级政府机构的信任,受益者对各级政府的信任度显著地高于非受益者。医疗保险的政治回报存在一个从“中央”到“基层”的阶梯状分布,即受益者对越接近中央的政府机构表达越多信任,而对越接近基层的政府机构表达越少信任。简言之,中央政府从推广医疗保险中获益最大,而越往基层获益越小,中央政府的政治回报是村/居委会的两倍还多。

最低生活保障。低保的受益者比非受益者的政治信任平均高0.164,影响幅度大于其他福利项目,表明对贫困人口的救助具有收获政治支持的效应。低保显著提高了对中央、县市政府、村/居委会的信任,受益者比非受益者对这三级政府的信任度依次高0.183、0.152和0.212。尽管低保的政治回报也存在“层次化”效应,但村/居委会的回报高于中央和县市政府。上述影响是合乎逻辑的。中央政府在低保实施中贡献了政策启动和一定比例的财政支出,省政府承担的具体职能较少,县市政府既提供大量财政,又是低保事务的管理者。村/居委会直接接受低保申请,并协助民政机构来实施收入调查,对于申请人是否享受低保具有决定性影响,由此可理解为何低保对村/居委会的信任度促进最多。

(二)再分配的制度设计与政治信任

尽管福利总体上提高了政治信任,但不同福利项目对政治信任的效应差别很大,这源于制度设计的差异。制度主义强调制度设计的关键性影响,不同的制度安排产生不同的政治输出,形成公民与政府的不同关系模式。尽管处于同一体制,但四类福利项目的制度设计差异巨大,这种差异除了政策属性的影响外,实质上反映了不同社会群体的政策偏好和利益取向,因而必然产生不同的政治回报。

首先,选择性福利与普惠性福利。我国同时提供选择性福利和普惠性福利。义务教育免费和医疗保险接近普惠性福利,只要是公民即可享受,而养老保险和低保属于选择性福利,满足一定条件才可享有。同样是选择性福利,低保是对穷人的救助,而养老保险的制度安排则基于政治或社会身份。受益分析表明义务教育免费、医疗保险等普惠性福利的受益群体主要是“中产”和“穷人”,而养老保险的受益者偏向社会和经济上的“富人”,低保由于其政策特性而主要补贴“穷人”。

义务教育免费和医疗保险两大普惠性福利有力地提高了政治信任,而选择性福利养老保险则无此效应。简言之,普惠性福利的政治回报大于补贴“富人”的选择性福利,这取决于福利项目对受益者经济福祉改善的边际贡献。普惠性福利补贴了中低收入群体,对于他们来说,福利水平较低的补贴对经济福祉改善的边际贡献也很大,因而政治回报也更大;对于“富人”来说,养老保险对于改善经济福祉的边际贡献较小。普惠通常意味着扩大再分配,而且普惠性福利通常基于程序公正原则,制度本身要求所有人被平等对待,其制度动机是将政府干预降至最低(46)参见Bo Rothstein, The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective, Chicago: University of Chicago Press, 2011, p.156.,这有利于促进公众对政府公正性的认知。总之,无论是从应然还是实然的角度,普惠性福利比补贴富人的选择性福利更符合民生政治的政治逻辑,采取普惠性福利提供民生产品更能收获政治信任。

其次,豁免性福利与转移性福利。福利的递送可以是豁免性的,也可以是转移性的。当前我国的豁免性福利包括免除农业税、义务教育免费等,而转移性福利包括通过养老保险、医疗保险等社会保险实现的现金转移支付,也包括低保等社会救助。二者的最大区别在于政府干预的范围和程度,以及由此滋生的寻租和腐败问题。豁免性福利通过免除公共品使用费来实施再分配,减少了政府干预,限制了管制者的权力,受益者不需要寻租即可获益,而管制者的腐败收益也大幅下降,削弱了福利腐败的可能性。反之,转移性福利要求强大的公共部门,客观上强化了国家干预的范围和程度。

伴随着民生政治的落实,我国的社会保障机构大幅扩张。社保部门掌握着接受社会福利申请、管理和发放社保基金的权力,在缺乏有效监督的情况下,社会福利领域的腐败现象逐渐显现,成为影响公众情绪的“腐败增长点”(47)参见Tony Saich, Providing Public Goods in Transitional China, New York: Palgrave Macmillan, 2008, p.87.。本文发现,义务教育免费等豁免性福利对政治信任发挥了稳定的促进作用,而养老保险、医疗保险等转移性福利的影响比较复杂。养老保险没有政治回报,医疗保险虽然总体上收获了政治回报,但中央和省政府从中获益更大,而县市政府和村/居委会获益较少,反映了公众对基层政府递送福利能力的较低评价。福利递送制度的合理设计对民生政治的实施效果至关重要,总的原则是对于能够豁免性递送的福利产品应尽可能地采取豁免性福利,对于转移性福利要加强再分配过程的监管。

再次,民生政治中的“中央—地方”关系。我国的福利责任主要由地方政府负担,地方(基层)政府在社会福利的筹资、管理和递送中占据支配地位,中央政府只对特定地区、特定项目提供财政配套。现有福利制度对央地权责的安排产生了一系列后果,其中之一即是福利项目对各级政府的“层次化”政治回报。除低保外,其他福利项目的政治回报均凸显出“中央”高于“地方”的态势。义务教育免费主要促进对上级政府的信任,医疗保险的政治回报存在明显的从“中央”到“基层”逐级下降的阶梯状分布,低保提高了对县市政府和村/居委会的信任,但这与县市政府、村/居委会在低保落实中的重要角色密不可分。

福利项目的层次化政治回报客观上加剧了地方(基层)政府在民生政治实施上政治激励的缺乏。民生政治的确提高了政治信任,然而这种政治回报主要体现在中央层面,而原本就相对缺乏信任的地方政府(48)参见高学德、翟学伟:《政府信任的城乡比较》,《社会学研究》2013年第2期。受益很少。简言之,中央和地方的层次化政治回报与民生责任的中央—地方承担并不相称。作为民生责任的主要承担者,地方政府在福利供给上投入大量资源,但政治回报却很低,未能达到改善地方政民关系的目标,这导致地方缺乏推动福利的政治激励,削弱地方政府推进福利制度的动力。

五、福利制度生产政治信任的因果机制:因果中介分析的发现

本部分检验再分配影响政治信任的具体机制,尤其是福利制度绩效、福利偏好和公正效能感的机制性作用。因果中介分析法由两个方程构成:方程(1)在控制了控制变量后估计干预变量对中介变量的影响;方程(2)在控制了控制变量后同时估计干预变量和中介变量对因变量的影响。干预变量通过中介变量对因变量的中介效应就是(1)中干预变量的回归系数乘以(2)中中介变量的回归系数。

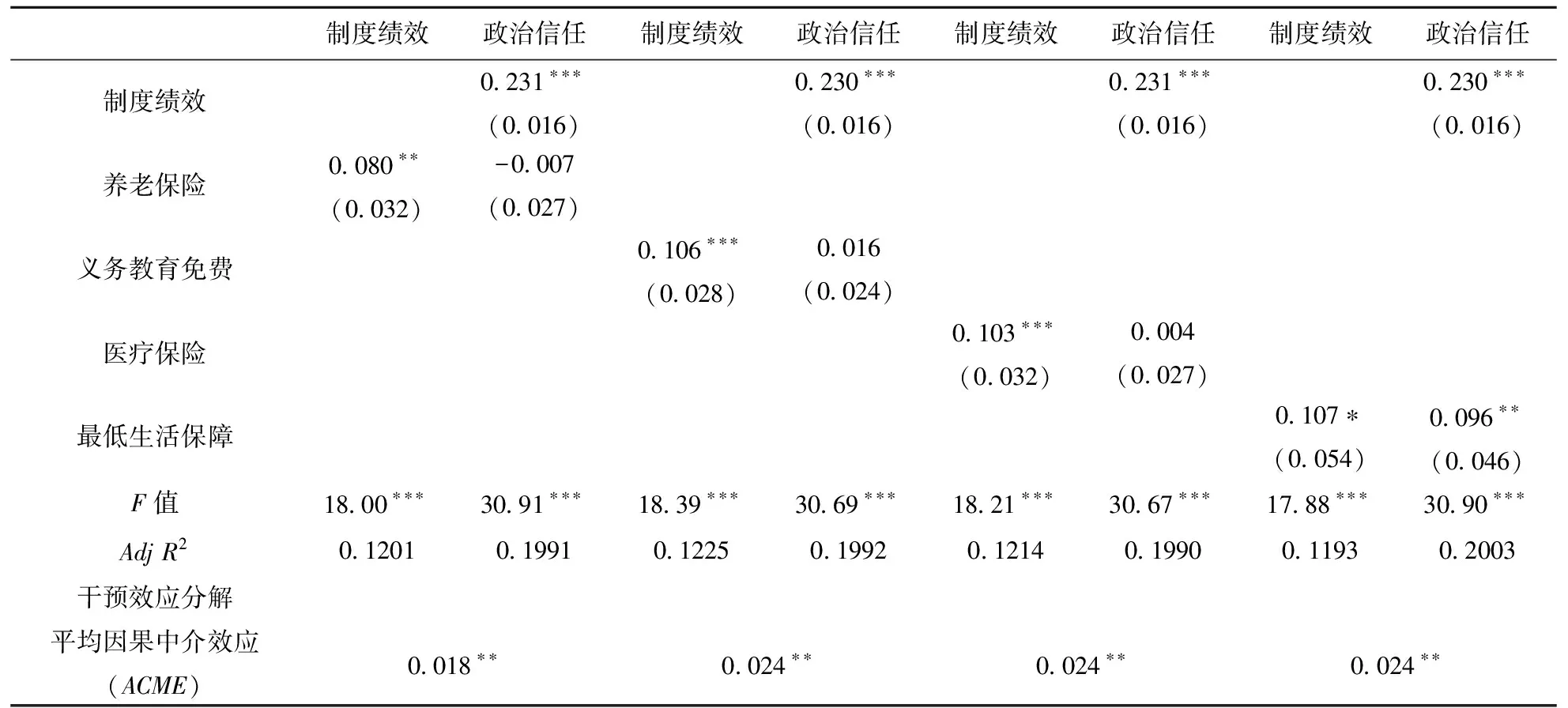

(一)制度绩效与政治信任

表3呈现了再分配通过制度绩效对政治信任的影响,总体上制度绩效显示了强大的中介效应。所有福利项目均显著地与制度绩效正相关,养老保险、义务教育免费、医疗保险和低保的受益者比未受益者的制度绩效评价分别高0.080、0.106、0.103和0.107。同时,制度绩效显示了很强的政治信任促进效应,制度绩效每提高1分,政治信任上升0.230分。所有模型拟合水平较好,调整的R2达到20%左右。

表3 福利项目、制度绩效与政治信任

续表

表3下半部分呈现了干预效应分解的结果。首先,所有福利项目通过制度绩效对政治信任的平均因果中介效应统计显著,除养老保险的平均因果中介效应为0.018外,其余福利项目的平均因果中介效应均为0.024。其次,养老保险对政治信任的直接效应为负,其余福利项目的直接效应为正,只有低保统计显著。低保对政治信任的直接效应为0.095,大于通过制度绩效的间接效应。比较中介效应与总效应,可以获得中介效应的影响幅度:医疗保险通过制度绩效之中介效应的影响幅度最大,占总效应的61.7%,义务教育免费次之,中介效应为总效应的58.2%,养老保险的中介效应占总效应的46.7%,低保的中介效应占比最小。概括起来,制度绩效解释了一半及以上养老保险、义务教育免费和医疗保险对政治信任的影响,发挥了重要的中介效应。相对而言,制度绩效只传递了五分之一低保对政治信任的影响,表明低保还存在其他重要的传递机制。总之,制度绩效无疑是再分配强化政治信任的核心机制。

(二)福利偏好、福利依赖与政治信任

表4提供了再分配通过福利偏好影响政治信任的分析结果。除低保外,福利偏好发挥了一定程度的中介效应。大多数福利项目的受益者显著地偏好政府承担社会福利责任,养老保险、义务教育免费和医疗保险的受益者比未受益者的福利偏好分别高0.079、0.074、0.053。福利偏好与政治信任显著正相关,福利偏好每提高1分,政治信任上升0.063分。这表明接受福利有效回应了其福利需求,从而强化了政治信任,不过模型拟合水平低于制度绩效模型,调整的R2为14%。

表4 福利项目、福利偏好与政治信任

考察干预效应分解的结果发现:首先,除低保外,其他福利项目通过福利偏好对政治信任的平均因果中介效应均统计显著,养老保险和义务教育免费的平均因果中介效应为0.005,医疗保险的平均因果中介效应为0.003。其次,在排除了间接影响后,所有福利产品对政治信任的直接效应为正,仍然只有低保统计显著。再次,福利项目通过福利偏好对政治信任的中介效应的幅度均较小。养老保险通过福利偏好的中介效应占总效应的比例最大,为12.5%;其次是义务教育免费和医疗保险,其中介效应占总效应的比例分别为10.8%和8.5%;而低保的中介效应占比最小。简言之,相较于制度绩效,福利偏好只发挥了一定程度的中介效应,是再分配加强政治信任的相对次要的作用机制。

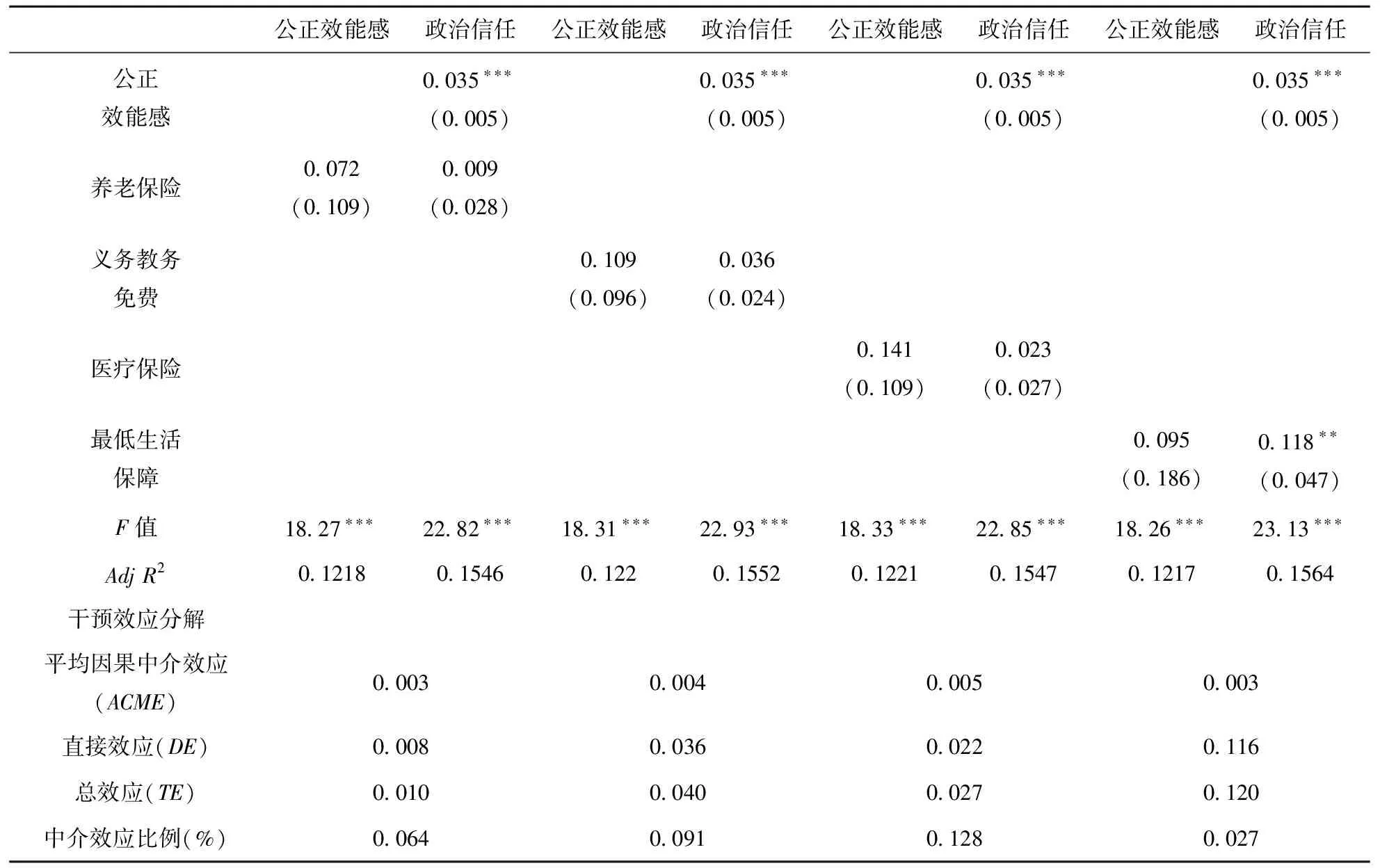

(三)公正效能感与政治信任

表5呈现了公正效能感的中介作用,公正效能感在福利项目促进政治信任时未发挥中介作用。公众的福利经历与公正效能感没有关系,表明福利受益者并未感受到过程公正,因而不会通过公正效能感生成政治信任。然而,公正效能感对政治信任有显著的促进作用,公正效能感每提高1分,政治信任上升0.035分。公正效能感影响政治信任的模型拟合水平较好,调整的R2在15%以上。

表5 福利项目、公正效能感与政治信任

考察干预效应分解的结果发现:所有福利项目通过公正效能感对政治信任的平均因果中介效应均不显著。福利项目对政治信任的直接效应为正,只有低保的直接效应统计显著。此外,福利项目通过公正效能感对政治信任的中介效应的幅度均很小,表明公正效能感不构成福利提高政治信任的中介机制。这表明,公正效能感对政治信任形成有重要影响,只不过这种影响并非福利经历的后果。这与我国福利制度的实施密切相关,多轨制福利导致再分配的受益者在获得福利产品时感受到较低公正感,因而未发挥再分配通过公正效能感加强政治信任的中介效应。

六、稳健性分析

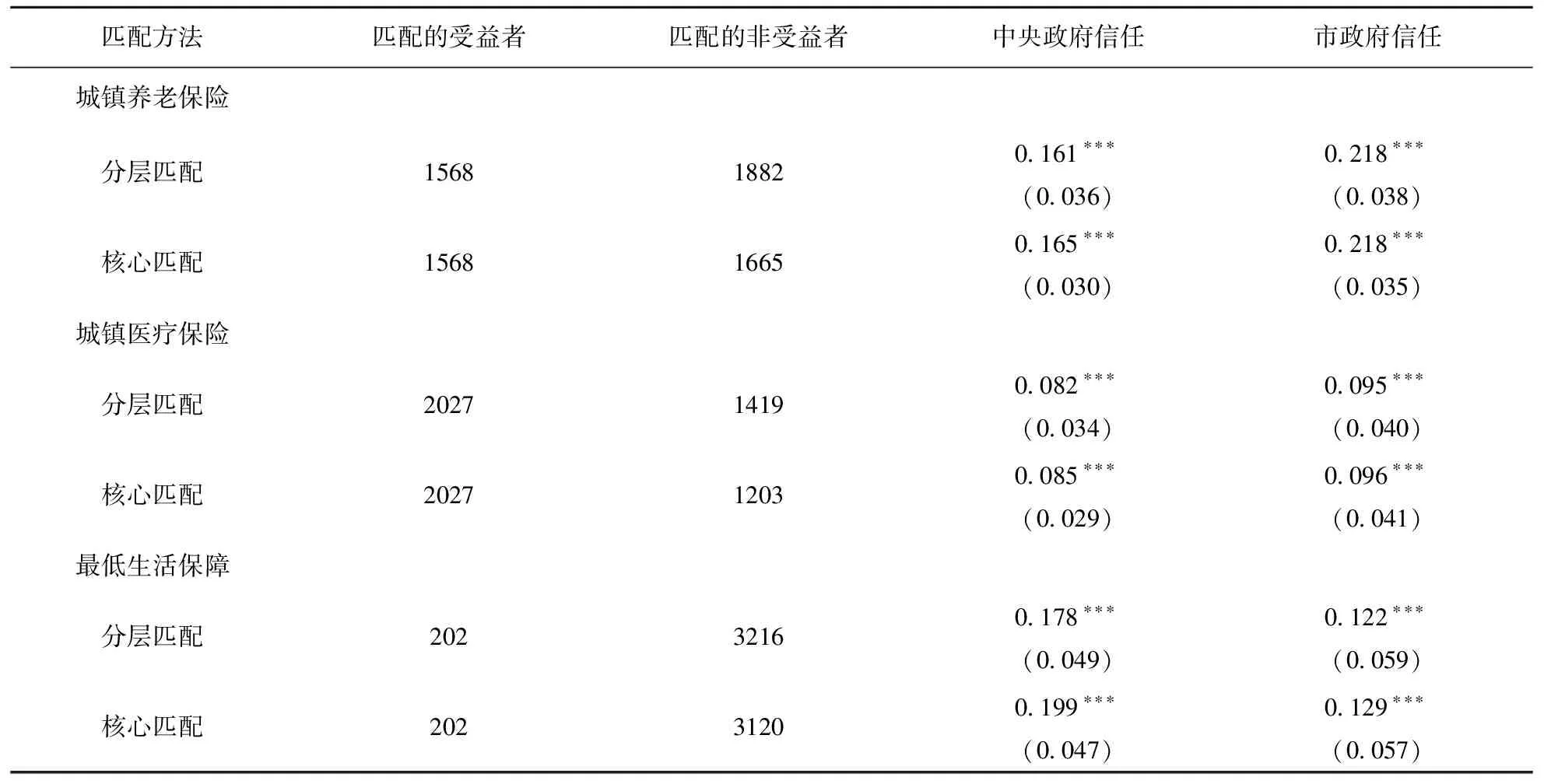

本部分利用2015年“中国城市治理调查”数据开展稳健性分析,该数据在本文核心变量的测量上保持了最大程度的一致性,这使得我们可以对2009年和2015年数据的分析结果进行跨时比较。我们首先考察不同福利项目对政治信任的影响效应。考虑到2015年的调查只测量了城镇居民接受养老保险、医疗保险和最低生活保障的情况,因此本文也只检验这三项福利项目的因果效应。倾向值匹配分析发现:城镇养老保险、城镇医疗保险和低保均显著带来了公众对中央政府和市政府信任水平的提升(见表6)。具体而言,近年来城镇养老保险的扩张显著地同时促进了公众对中央政府和地方政府的信任度,地方政府从提供养老保险中接受的政治回报强于中央政府;城镇医疗保险也显著地促进了中央政府信任和地方政府信任,但其政治回报相对低于城镇养老保险和低保,而且中央政府和地方政府的政治回报趋于一致;低保的政治回报仍然呈现出“央强地弱”的层次化状态,其对中央政府信任度的影响明显高于地方政府。

表6 福利项目与政治信任(2015)

比较表2和表6可以发现,福利项目对政治信任的影响既存在长期稳定的模式,也伴随着福利制度的扩张有所调适。一方面,福利项目凸显出对政治信任的正向效应,且该效应跨时保持较高水平。近年来养老保险从城镇职工拓宽到城镇居民和农村居民,其覆盖面显著提升,这使得养老保险更趋近普惠性福利,因而成为政治信任的增长源之一。另一方面,福利项目的政治回报与制度设计密切相关。低保制度受到中央政府的直接投入,因而低保所带来的政治信任主要归于中央政府;养老保险主要由地方政府筹资、管理和递送服务,因此养老保险受益者将更多信任归于地方政府;医疗保险尽管也主要由地方政府管理和递送服务,但中央政府对城乡居民医疗保险实施了财政补贴,因此中央和地方政府从实施医疗保险中获得的政治回报基本趋同。

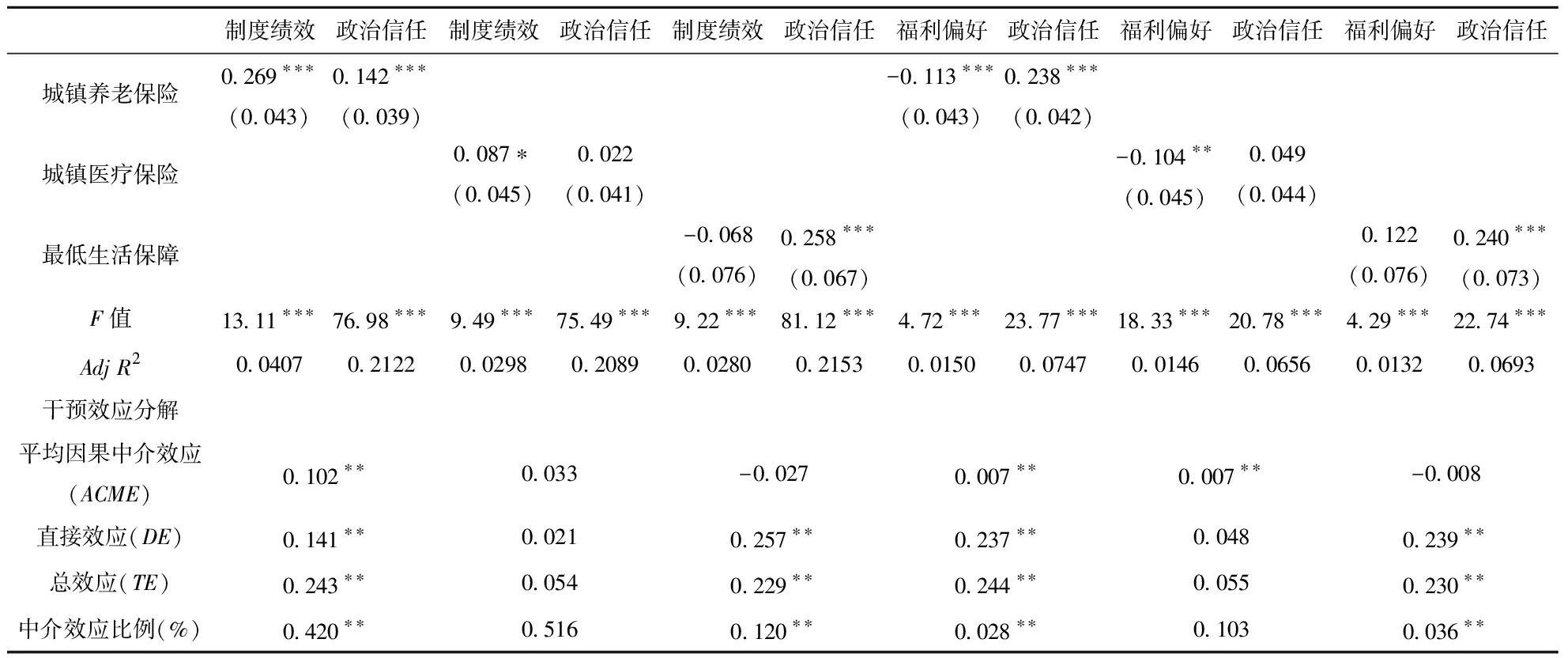

本文进一步考察福利项目通过不同机制影响政治信任的情况。2015年的调查数据测量了福利制度绩效评价和个体福利偏好。稳健性分析也检验福利项目通过制度绩效和福利偏好影响政治信任的两个因果中介分析。表7呈现了结果。总体上福利制度绩效和个体福利偏好均发挥着福利项目形成政治信任的机制性作用,且福利制度绩效的中介效应明显强于福利偏好的中介效应,这与2009年的发现基本一致。具体而言,养老保险、医疗保险和低保通过福利制度绩效对政治信任的平均因果中介效应分别占到总效应的42%、51.6%和12%;相反通过福利偏好影响政治信任的平均因果中介效应分别占到总效应的2.8%、10.3%和3.6%。养老保险和低保还存在其他重要机制促使其形成政治信任。

表7 因果中介效应稳健性检验(2015)

续表

七、结论与讨论

现代福利制度既是国家建设的成果,又构成国家建设的成因,影响着国家—社会关系的调整。一方面,福利制度离不开国家建设。福利国家发展史表明,福利国家的建设离不开强有力、公众信得过的政府。只有具有公信力的政府才有能力建设并维持公正高效的福利制度,因为福利制度赖以运行的筹资、递送和政治支持都离不开公众对政府的持续信任(49)参见Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1992, pp.525-526.,如果福利制度运行不良,那么现代国家中发挥着重要政治、经济和社会功能的福利制度在现实政治中会饱受挫折(50)参见Bo Rothstein, The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective, Chicago: University of Chicago Press, 2011, p.144.。另一方面,福利制度加强了公民与国家的关联,为公众提供了经历政治过程的不可多得的机会,因而福利经历对政治态度发挥着日益重要的作用(51)参见孟天广:《福利制度的过程治理:再分配、政府质量与政治信任》,《行政论坛》2022年第1期。。简言之,福利制度建设与政治信任存在互相依存和相互强化的关系。

本文在我国福利改革的语境下考察再分配的政治效果及作用机制。福利制度总体上提升了政治信任,然而福利项目的类型差异对政治信任形成了异质性效应。义务教育免费显著提升了对上级政府和村/居委会的信任,医疗保险对信任各级政府均发挥促进作用,低保强化了对中央、县市政府、村/居委会的信任。再分配的制度设计是政治回报异质性的根源:首先,补贴中低收入群体的普惠性福利的政治回报大于选择性福利,因为普惠性福利对改善相对弱势群体福祉的边际贡献更大;其次,豁免性福利由于降低了政府干预而消除了福利腐败的机会,为政治信任提供了稳定基础,而转移性福利则强化了政府干预,且监管不足和福利腐败的发生限制了其政治回报;再次,再分配的层次化政治回报与民生责任的中央—地方承担并不相称,中央从民生政治中获益更多,而付出更多的地方政府则获益较少,加剧了地方在民生政治实施上政治激励的缺乏。

福利制度生成政治信任的主要机制在于制度绩效和福利偏好。制度绩效解释了一半及以上养老保险、义务教育免费和医疗保险对政治信任的影响,发挥了至关重要的中介效应,表明良好的制度绩效是当前政府通过再分配提升政治信任的核心机制。此外,福利偏好解释了10%左右的养老保险、义务教育免费和医疗保险对政治信任的影响,发挥了一定的中介效应,是一种再分配获得政治回报的次要作用机制。以公正效能感测量的公众对再分配之政治过程的认知基本不承担中介作用,其根源在于再分配的受益者难以从再分配相关政治经历中感受到程序公正等政府质量要素,因而难以形成政治信任。

综上所述,本研究表明福利制度在生产政治信任时存在两种值得深入思考的政治逻辑。一方面,再分配的制度设计对福利制度的政治回报有重要影响,福利制度的完善应考虑制度设计与我国政治实践的匹配。福利制度设计必须贯彻政治平等、政府效率和权责匹配等制度逻辑,从这个意义上,实施适度的普惠性福利和豁免性福利是最优制度选择,而确保中央和地方在民生责任承担上权责匹配是提高地方激励的有效手段。另一方面,再分配生成政治信任的机制主要来源于绩效评价而不是满足公众的福利偏好,公正效能感甚至不发挥作用。这与我国实施再分配的治理模式密切相关,尽管政府大幅提高了福利制度的覆盖面和受益水平,但仍需提升福利制度的回应性和公正性。总之,作为共同富裕的基础性制度,福利制度调适迫切需要优化再分配的制度设计,并加强对福利制度运行过程的治理。