COVID-19疫情前后长三角城市群人口流动结构变化研究

詹庆明 ,张伟杰 ,袁晓妍

1.武汉大学 城市设计学院,湖北 武汉 430072;

2.武汉大学 数字城市研究中心,湖北 武汉 430072;

3.自然资源部 第二地理信息制图院,黑龙江 哈尔滨 150081

0 引 言

人口流动被认为是生产要素在空间上的重新分配,在特定空间范围内的合理迁徙和移动,既在一定程度上推动了社会、经济要素的重新集聚,也提升了整体的生产力水平、优化了资源配置[1]。21世纪以来,伴随我国经济高速增长和城市化进程的快速推进,城市间的人口流动规模也急速增长,成为我国乃至世界范围内最为深远的地理进程之一[2]。在2000-2010年,我国流动人口规模由1.2亿人次增长到了2.6亿人次,约增加了109%[3];2010-2020年,我国流动人口规模增长到了4.9亿人次,约增长了89%[4],虽然增速出现下降,但仍然是我国城镇化发展的持续动力,是改变人口分布格局的重要推手[5]。因此,对现代化进程中的人口流动进行合理的引导,是当前我国协调发展道路上所面临的一个重要问题。

国内外学者关于人口流动的传统研究方向主要是基于“推拉”理论、新古典经济学理论、特征向量空间滤波等理论[6],而这些理论方法往往容易忽略空间的相互作用。进入新世纪后,国内学者的视角开始从传统视角转向人口迁徙流模式,并引入社会学中的网络分析进行研究。如侯贺平(2013)和王珏等(2014)分别基于乡镇尺度和城市群尺度,采用人口普查数据,研究了城市间人口流动网络的空间格局特征[7-8];刘望保[9]、蒋小荣[10]、潘竟虎[11]等人,基于互联网平台提供的迁徙大数据[12],运用社会网络分析法,探究了春节、国庆等特殊节点的人口流动特征与空间格局。在前人的基础上,本文采用高德平台的人口迁徙数据进行研究,避开节假日等特殊时间节点,用以表征城市间常态化的人口流动,是对以往研究的一个补充。

2019年底出现的新型冠状病毒肺炎(COVID-19),对我国城市间的人口流动造成显著影响。各城市同时面对病毒感染检测、感染者收治、医务资源调度、贯彻管控政策等多重挑战,城市的经济发展水平、医疗卫生资源水平以及公共管理能力等多维度的差异使不同城市在面对疫情时展示的城市韧性出现明显差异[13]。说明我国城市系统在面对新冠这类重大公共卫生安全事件时,与理想中的健康城市目标仍然存在差距。截至目前,全球范围内仍然有日均近60万的新增感染人数,在未来一段时间内,我国将不得不适应这种疫情管控政策下的人口流动。因此,研究疫情前后城市间人口流动的变化,可以为我国城市未来面对类似事件时采取的措施提供参考[14]。长三角城市群作为“一带一路”和长江经济带的重要交汇点,是我国经济发展的重要引擎,在我国现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位[15]。该地区是全国范围内吸纳外来人口最多的区域之一,人口流量巨大且集聚迅速。因此,对长三角城市群的研究,能够有效揭示疫情对城市间人口联系的影响程度。

1 数据来源和研究方法

1.1 数据来源和处理

本文采用的人口流动数据由高德提供,数据展示指标为实际迁徙指数,基于高德地图和第三方用户的定位服务(LBS)所获取,可以显示人口跨地级市的迁徙轨迹,数据已经由平台预处理,和用户迁徙量成正比[16]。研究对象为长三角城市群,共26个地级市。为了防止春运、节假日及寒暑假等节点对常态化人口流动的影响,本文选择的研究时间为2019、2020年及2021年的3月,用来代表疫情前、疫情发生后和疫情稳定后3个节点。利用网络爬虫技术,获取对应时间长三角城市群26个地级市间的实际迁徙指数求其均值,经筛选后作为城市间人口流动的关系数据,最终得到一个26×26的有向人口流动关系矩阵。

1.2 社会网络分析法

社会网络分析法是通过分析网络的结构和属性判断网络内部节点的关系,该方法源于社会学,目前在经济联系、交通联系、地理联系等领域已经广泛应用,但在人口流动领域的研究分析还比较少。人口流动网络是以城市为节点,以城市间的人口流动为桥梁,可以反映城市间人口流动方向与强度的网络结构。

网络密度。用来测量网络的数量指标,是网络中实际存在的联系和理论上最大联系数量的比值,反映了各节点间的密集程度,取值范围为[0,1]。数值越大,表明网络各节点之间的联系越紧密,人口流动性越强[17],计算公式如下:

式中,L为人口流动网络中的实际关系数;N为区域内城市数目。

网络中心性。用来刻画节点重要性和影响力的指标,本文选择点度中心度和中间中心度作为主要指标,并用标准化值进行衡量。其中,点度中心性是指社会网络中,节点与其他节点存在的联系与网络中最高联系数量间的比值,中心度越高则意味着该城市节点在网络中越靠近中心位置[17]。中间中心度是指如果一个节点位于许多其他节点间的最短网络路径上,则其具备控制其他节点间的联系能力。中间中心性越强,则意味着该节点城市在网络中控制其他城市的人口迁徙能力越强[17]。

凝聚子群。是用来发现城市间实际存在的或者潜在的关系,当网络中某些城市之间的关系特别紧密,以至于结合成一个次级团体时,社会网络分析称这样的团体为凝聚子群。本文利用Ucinet6.0提供的迭代相关收敛法(CONCOR),进行非重叠性的聚类分析。

2 人口流动网络结构时空演化分析

2.1 网络总体格局

由于全国城市间人口迁徙指数差异较大、联系复杂,本文采用人口迁徙指数均值后数值大于1的数据作为研究对象,其余的数据归为弱水平的人口联系,不在文中展示。其次,为了突出长三角城市群人口流动的变化特征,本文采用自然断裂点法将2019年各城市间的迁徙指数分成4个等级,并以此为标准,对2019、2020、2021年长三角城市群的迁徙指数进行划分(表1),可视化结果如图1所示。

表1 2019-2021年长三角城市群人口迁徙指数相关参数Tab.1 Parameters related to the population migration index of the Yangtze River Delta urban agglomeration,2019-2021

图1 2019-2021年长三角城市群人口联系强度空间分布Fig.1 Spatial distribution of population connection intensity in the Yangtze River Delta urban agglomeration,2019-2021

由表1可知,长三角城市群人口迁徙指数均值由2019年的49.55先降到了46.52,后上升至73.60,极差由2019年的472.85先降到了339.56,后上升至630.48,表明在疫情发生后城市群整体人口流动水平受到一定负面影响,各城市间的差异显著缩小,疫情稳定后城市群人口流动水平显著上升,城市间的差异也提升显著。从各个时间节点城市间人口流动轴线的数量来看,有效轴线数量的变化较小,疫情发生后有小幅下降,疫情稳定后超过疫情前,不同等级轴线数量在疫情前后的变化较小,但疫情稳定后一二三级轴线数量显著上升。综合其他学者得出的长三角城市群人口流动强度仍然逐步提高的结论[18],可见疫情的出现暂缓了这种人口流动升级的趋势。

由图1可以发现,长三角城市群人口流动空间格局的变化有以下特征。长三角城市群人口流动强度地区差异明显,东部城市间人口联系较为紧密,而西部和北部城市间人口联系松散,空间上呈现出东部人口联系强度高于西部的非均衡特征;疫情发生后,城市间的人口流动网络更加均匀,避免了疫情前不同区域通过少数城市连接的情况,缓解了这些城市过于集中的交通压力;杭州和周边城市湖州、嘉兴、绍兴的人口联系强度显著提升,由二级轴线上升至一级轴线,这可能和浙江省2020年3月基本完成本地病例清零,并率先实现复工复产有关;长三角城市群人口流动网络在疫情稳定后整体水平提升明显,高值轴线在空间上分布稳定,形成了以苏州、上海、杭州为核心,无锡、常州、湖州、嘉兴、绍兴为外围的高值区,以南京、合肥为核心的局部集聚中心,并逐步形成以三级和四级轴线串连整个城市群的空间格局。

2.2 网络密度演变分析

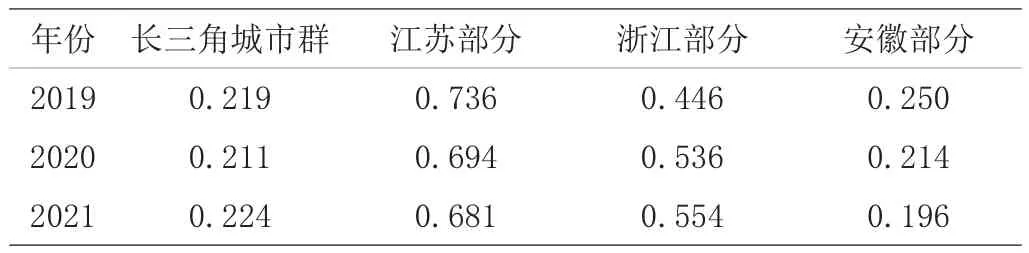

本文对长三角城市群整体以及城市群中属于江苏、浙江和安徽的城市分别进行了网络密度的计算,结果如表2所示。可以看到,2019—2021年,城市群整体网络密度由0.219先下降至0.211,后增长到0.224,表明疫情对于城市群人口流动的紧密度有一定负面影响,但这种影响有限,且在疫情后基本恢复。

表2 长三角城市群内各城市人口迁徙的网络密度Tab.2 The network density of population migration in each city in the Yangtze River Delta urban agglomeration

从长三角城市群中属于江苏、浙江和安徽各省份城市间的网络密度可以看出,不同地区差异较大且疫情前后的变化趋势也不同,不同省份网络密度呈现江苏>浙江>总体≈安徽的层次格局。其中,江苏的人口流动网络密度领跑3省,疫情前已经达到0.736,疫情出现后受到影响显著,降低至0.694,2021年进一步下降至0.681。可以看出,疫情对江苏的人口流动有明显的负面影响,且这种影响在疫情稳定后仍然存在,但同比下降的幅度减小。浙江省内人口流动网络密度位于3省中位,疫情前为0.446,疫情发生后上升至0.536,2021年进一步上升至0.554,是唯一在疫情爆发后出现上升趋势的省份,可以看出浙江人口流动相较城市群内其它城市受疫情影响较小。安徽人口流动网络密度为3省末位,疫情前为0.250,略高于长三角城市群整体网络密度,疫情发生后下降至0.214,与总体持平,2021年继续下降至0.196,低于总体网络密度。可以看出安徽人口流动性较低,人口流动的韧性较差且受疫情影响较大。

从长三角城市群不同省份内部人口流动的网络密度来看,城市群人口流动受到行政边界和区域界线影响明显,人口流动主要发生在同省份城市间,省际间人口流动性相对薄弱。疫情发生后,城市群整体的网络密度受到一定负面影响,其中江苏、安徽两省人口流动网络密度下降明显,浙江地区由于较早实现本地病例清零,因此人口流动网络密度逆势上升。2021年,疫情进入常态化后,长三角城市群整体网络密度出现一定回升,基本恢复至疫情前水平,其中江苏、安徽两省省内城市间人口流动网络密度继续下降,浙江保持上升,但3省的变化幅度同比都出现了下降。可以看出:疫情对于长三角城市群整体网络密度有一定负面影响,但影响有限,且在疫情稳定后基本恢复。疫情对于省份内部人口流动网络密度的影响显著,不同省份间的差异明显,且在疫情稳定后这种影响仍然存在,但因为疫情得到有效控制,影响程度的同比下降。江苏和安徽省内城市的人口流动网络密度受疫情影响明显,出现持续下降趋势,因此需要切实支撑两省城市人口流动性,确保在疫情防控有效的前提下,能够迅速实现复工复产,避免对企业用工、居民生活造成负面影响。

2.3 网络中心性分析

2.3.1 点度中心度

2019-2021年,点出度均值由22先降至21.5再上升至21.8,极差由56降至48再上升至56,两者均先降后升,表明疫情的出现导致各城市的整体点出度有所下降,同时也降低了城市群内部的差异,疫情稳定后,整体点出度得到恢复,但还未达到疫情前水平,城市群内部的点出度差异上升至疫情前水平。点入度均值由22先降至21.5再上升至21.8,极差则由疫情前的48上升至疫情后的60,表明疫情对于城市群整体点入度的影响和点出度影响类似,但城市群内部的点入度差异在疫情发生后显著增大。

从点出度来看,在3个不同的时间节点下,上海、南京、苏州、无锡、杭州等城市都一直位于城市群的前列,这些城市均为长三角城市群内经济发达地区。上海、苏州、无锡3市地理空间临近,人口流动一体化趋势明显,南京和杭州则分别是江苏、浙江两省的省会,对省内城市人口具有较强的辐射作用。从点入度来看,在3个不同的时间节点下,上海、苏州、南京、无锡、杭州同样位于城市群的前列,其中上海和苏州保持在前两位,杭州由疫情前的第五位上升至第三位,南京和无锡相应下降一名。总体来看,在疫情前后,点出度和点入度位于前5的城市都是长三角城市群内经济最发达的地区,疫情发生后,苏州、常州、嘉兴、湖州等长三角地区核心腹地城市,点度中心性城市在城市群内的排名有显著提升,南京、盐城、扬州由于受到地理区位的影响,点度中心性在城市群内的排名出现略微下降(图2)。

图2 2019-2021年长三角城市群各城市点出度及点入度空间分布Fig.2 Spatial distribution of point-out and point-in degrees of each city in the Yangtze River Delta urban agglomeration,2019-2021

综上,长三角城市群中,上海、苏州两个城市在疫情的前中后期对城市群内其他城市的人口吸引和辐射能力均非常显著,是城市群中人口联系的核心城市。南京和无锡在疫情的前中后期对城市群其他城市的人口辐射能力均较强,疫情前的人口吸引能力也较强,但受疫情影响,在疫情发生和稳定后人口吸引能力相对下降。杭州的人口辐射能力在疫情前中后期影响有限,主要集中在省内地区,人口吸引能力在疫情前也集中在省内地区,但在疫情发生和疫情稳定后显著提高。合肥由于加入长三角城市群的时间较短,且处于城市群的西部边缘位置,对周边城市的辐射和吸引能力相对较弱,但在疫情期间辐射和吸引能力都有一定上升。

2.3.2 中间中心度

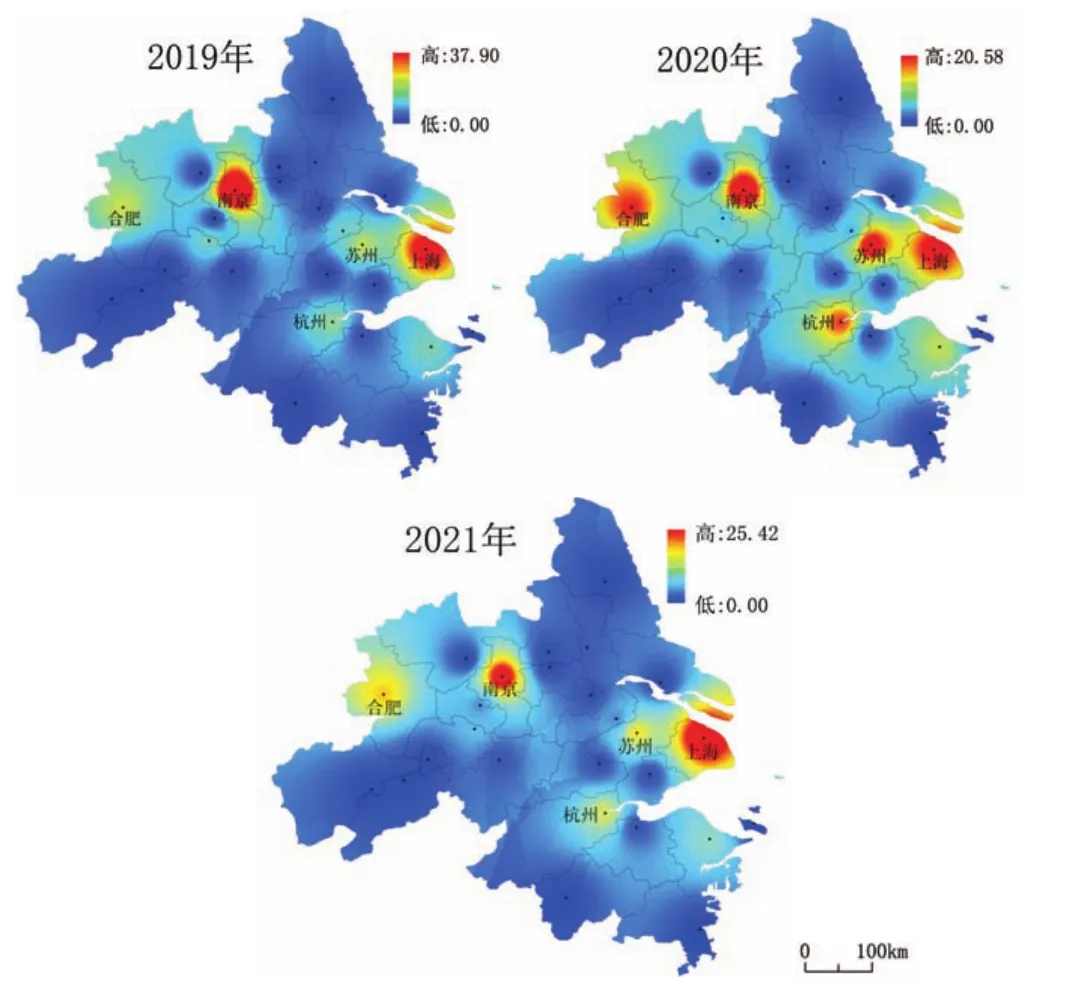

2019-2021年,中间中心度的最大值由37.92降到20.60再上升到22.45,中心势由34.58下降至17.23再上升至22.13。这一现象表明城市群人口流动网络,疫情前,城市群人口流动对个别城市的依赖程度较高;疫情发生后,城市间人口流动普遍减弱,因此对节点城市的依赖程度降低;疫情稳定后,这种依赖程度有一定回升,但未达到疫情前水平。

从各年份中间中心度空间分布来看,2019年,长三角城市群中间中心度高值点为南京、上海,次一级节点为合肥、苏州和杭州,表明疫情前城市群人口流动对南京和上海的依赖程度较高,苏州、合肥以及杭州作为次级节点,能够一定程度上控制周边城市与城市群内其他城市的人口流动,多数城市需要通过节点城市到达其他城市。2020年,高值点为南京、苏州、上海、合肥、杭州,高值城市增多,但数值降低,表明在疫情发生后,长三角城市间的人口流动模式由通过少数节点城市联系,转换为多节点网状联系模式,上海、南京由于面临较大的疫情风险采取严格的防疫政策,致使中间中心度显著降低,苏州、合肥、杭州等城市则承担起了人口流动的桥梁作用。2021年,高值点为上海、南京,次级节点为合肥、苏州、杭州,疫情稳定后,上海、南京作为人口流动网络中的核心城市,恢复至前两位排名,同时合肥、苏州以及杭州等次级节点和核心城市间的差距相较疫情前有明显缩小。总的来看,长三角城市群的人口流动网络经历疫情后,城市间的人口流动对中间节点的依赖程度有显著下降,人口流动也由通过少数中间节点与其他城市联系的模式,向通过多节点网状模式转变(图3)。

图3 2019-2021年长三角城市群各城市中间中心度空间分布Fig.3 Spatial distribution of the centrality of each city in the Yangtze River Delta urban agglomeration,2019-2021

2.4 凝聚子群分析

本文利用Ucinet6.0软件中的Concor算法,最大分割深度为2,集中标准为0.2。基于长三角城市群的人口流动关系矩阵对各地级市进行子群划分,结果如图4所示,得到的凝聚子群密度矩阵见表3。

图4 2019-2021年长三角城市群凝聚子群空间分布Fig.4 Spatial distribution of agglomerated subgroups in the Yangtze River Delta urban agglomeration,2019-2021

表3 2019-2021年长三角城市群人口联系网络凝聚子群密度表Tab.3 Density of population connection network cohesion subgroups in the Yangtze River Delta urban agglomeration,2019-2021

结合凝聚子群的空间分布和密度矩阵来看,长三角城市群内出现了明显的集聚现象,在二级分割深度下共形成了4个凝聚子群,且子群间在地理空间上有显著的邻近特征。在不同时间节点,子群数量未发生变化,但子群内部城市构成的变化较大,尤其是第一、二子群间。子群内部的人口联系,相对子群间的人口联系更加紧密。从不同时间节点来看,2019年,第一子群为南京以及南京周边的安徽中部城市,该子群与第二子群联系紧密,与第三子群有弱联系,子群内部城市间的联系较弱,反映了南京对安徽中部城市的人口流动具有带动作用,但由于地理位置位于子群边缘,因此作用有限;第二子群为合肥、铜陵和宣城,子群内部密度为0,与其他子群间除第二子群外也为0,是城市群中边缘孤立区域;第三子群为上海与江苏除南京外城市构成,子群内部联系十分紧密,但与外部子群间联系较弱;第四子群为城市群中的浙江部分,子群内部联系较为紧密。2020年疫情爆发后,子群间的划分和地理位置之间的关系更加显著,第一二子群的构成均为安徽城市,其中第一子群包含安庆、池州、铜陵以及芜湖,内部密度为0,且仅与第二子群有一定的联系,该子群在城市群中通过第二子群和其他城市联系,为城市群中的边缘型区域;第二子群为合肥、滁州以及马鞍山,第三子群为江苏部分城市与湖州市,第四子群为浙江除湖州外城市与宣城,二三四子群城市内部的联系紧密,但和周边子群间的联系较弱,表明在疫情期间长三角城市群的人口流动形成了子群内部强联系和子群间带状弱联系的空间结构。2021年,疫情稳定后,仅有第二子群增加了原属第一子群的安庆市,其余子群城市构成不变,从密度上看,子群间人口联系的空间结构也没有发生明显变化。

综上,疫情的出现,使得长三角城市群的人口流动形成了4个不同的子群,除边缘孤立型子群外,其余子群内部联系紧密,且子群间联系薄弱,空间上形成了弱联系的人口流动带状结构。在疫情依旧紧张的当下,形成内部联系紧密区域有助于预防疫情出现后的扩散,但区域间的带状结构不利于长三角城市群人口流动网络的整体发展,区域间需要打破组团和行政界线,增强要素流动,拓展联系渠道,推动城市群发展。

3 结 论

本文运用了GIS空间分析和社会网络分析的方法,对长三角城市群人口流动网络结构的特征及其时空演变展开了研究,主要得到以下结论:

1)长三角城市群人口流动强度在疫情发生和疫情稳定后,出现了先降后升的趋势,且疫情后的水平高于疫情前,在研究时间节点内,省份间人口流动水平差异较大;长三角城市群人口迁徙指数轴线的高值区相对稳定,在疫情出现后,形成了以苏州、上海、杭州为核心,南京、合肥为局部集聚中心,三级和四级轴线串连整个城市群的空间格局。

2)长三角城市群人口流动网络密度整体先降后升,省份间差异较大,整体上呈现“江苏>浙江>总体≈安徽”的层次格局;不同省份在疫情前后变化的差异也较大,其中浙江省网络密度上升而江苏、安徽下降。

3)长三角城市群各城市点出度和点入度均先降后升,中间中心度有一定降低。表明疫情的出现,使得长三角城市群人口流动网络对中间节点的依赖程度显著下降,人口流动模式由通过少数中间节点建立联系,向多节点网状模式联系转变。

4)长三角城市群内部集聚现象明显,存在4个子群,除边缘孤立型子群外,其余子群内部联系紧密,但子群间联系薄弱,在空间上形成了依次连接的人口流动带状弱联系结构。

本文利用高德数据提供的迁徙指数研究了长三角城市群人口流动空间格局的演变趋势,综合考虑了网络联系和地理联系。研究成果显示疫情一定程度上提高了区域人口流动网络拓扑结构的复杂性和稳健性,但当前省际间的人口流动相较省内流动存在不足,安徽与城市群其他地区间的人口流动仍然有明显割裂,城市群建立高水平的人口流动网络依旧任重道远,今后将在此基础上进一步研究不同地区间协调发展的有效机制,为长三角城市群人口流动一体化提供参考。