北窗问学记

—— 回忆陈志华先生的教诲

赖德霖

我1980 年进入清华大学建筑系,从此获得了当时并不多见的“三清”教育,即清华本、硕、博士共12 年的训练,之后又有超过两年时间在建筑历史教研组乡土建筑研究室的工作经历。前前后后,我作为清华的一分子超过15 年,至今和一些师友也还有联系。清华人才荟萃,用“群星灿烂”一词来形容并不为过。我也很幸运,在校期间和离校之后都接触过很多优秀的老师,他们各有所长,敬业尽责,令我非常感念。如若说起能够全面做到韩愈所说的“传道、授业、解惑”,特别是愿意在专业之外,引导学生独立思考,认识历史,直面社会,承担起对于国家、人民和文化的责任这一大道,并不断以自己的道德文章、嘉言懿行为后学树立人生楷模的老师,陈志华教授无疑是最令我感怀的先生之一。

2022 年1 月20 日陈先生辞世的消息传遍了我的校友和朋友圈。他的朋友、学生,以及读者纷纷留言和撰文纪念。我曾发表过有关先生著作的读后感①,也曾蒙商务印书馆信任,与李秋香和舒楠这两位先生的合作者或学生一起为该馆出版的先生12 卷文集撰写作者小传。②但一周多来,我在清华读书和工作期间以及之后向先生问学的经历依然不断从记忆深处浮现,令我欲罢不能。这些经历曾让我在他的文字之外,近距离感受到他的理想、思想、智识、修养和情怀。在这里,我想把它们也写下来与所有关注他的道友们分享。

我第一次见到陈先生是在大学三年级上《外国建筑史》课,但读他的文章却是早在刚上大学就已开始。当时清华大学建筑系出版的《建筑史论文集》第三辑刚刚面世,我和很多同学一样都买来看,其中就有陈先生用笔名 “窦武”所写的长篇论文《中国造园艺术在欧洲的影响》。这篇文章共有63 页,是我自会读书以来阅读的最长一篇学术性论文,能读下来才感到自己是一名大学生了。我更敬佩的是,这位老师知识如此渊博,对中西历史、思想史、艺术史能如此了解,还能熟练运用英语和法语文献进行研究,令我心生“高山仰止”之感。从此“窦武”之名就烙印在我的脑海里。之后,我又读到更多他在《建筑师》杂志的《北窗杂记》专栏发表的杂文。这些杂文批判建筑行业中的长官意志和形式主义,反对保守复古,提倡设计创新,观点鲜明,文笔犀利,都令我这个刚从中国的“文革”时代进入改革开放时代的建筑后生倍感振奋。问过几位高年级学长,才知道“窦武”就是教科书《外国建筑史(十九世纪末叶以前)》的作者陈志华先生,他也被很多专业人士视为“建筑界的鲁迅”。陈先生的《北窗杂记》于是成为我每期《建筑师》杂志中必看且必先看的文章,我也因此更加期待上他的课。

1981 年冬,陈先生到联合国教科文组织(UNESCO)的国际文物保护研究所参加了为期半年的研修,所以他在第二年秋回国后才给我们开课。他讲西方建筑史的第一堂课就给我留下了难忘的印象。当时“文革”意识形态还令人心有余悸,社会上和学校里很多人都反感谈马克思主义,好像一说就是“极左”,可是陈先生一开场就直言自己是马克思主义者,毫不隐讳。他强调生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑这些马克思主义观念,所以第一堂课他谈建筑历史发展的动因,就批评布鲁诺·赛维(Bruno Zevi,1918—2000)从空间的发展看建筑发展的观点。赛维的著作《建筑空间论》由西安冶金学院(西安建筑科技大学前身)的建筑史教授张似赞先生翻译成中文,从1980 年1 月开始在《建筑师》杂志连载两年,是当时中国不多见的西方建筑理论译著。陈先生认为这种从空间的角度写建筑史的方法忽视了社会历史因素对建筑的影响,所以他不认可。陈先生不是党员,但因为他受到过社会学训练,极为重视从社会的角度,历史地和动态地看问题,所以谈论马克思主义时比我认识的很多党员教师讲得更生动、更容易理解,他在研究和写作中运用得也更自觉。将近40 年过去了,我现在虽然知道历史书写可以有多种可能,但我依然认为陈先生坚持的马克思主义是认识历史的一个重要方法,而他所撰写的教科书也堪称是社会主义中国贡献于世界建筑史叙述的一部经典。

陈先生讲课从不照本宣科。他对学生说,你们都是大学生了,教科书可以在课下看,不需要我课上重复,有问题可以带到课堂上来讨论。他给我班讲课的内容有很多是他去意大利进修和在欧洲考察的新见和新思,其中也包括文化遗产保护。他有几次放幻灯片都说到意大利的西耶那,赞赏这座古城的保护之好。还有一次他谈到,曾经有一个时期,很多希腊古代建筑的石料、雕像被拆去烧石灰。他说这是一个伟大的文明衰落后发生的悲剧,令人非常痛心。我记得当时陈先生说课前有同学问了这个问题,所以他才要在这堂课上回答。但我猜想他实际上是有感而发,因为他看到当时中国很多遗产建筑没有得到应有的保护,甚至遭到破坏,于是想用希腊的教训唤起国人对于文化遗产的重视。

那时建筑系在主楼8、9 两层。虽然大楼东西两侧都有电梯供全楼师生使用,但不知何故,管理者通常只开一侧,所以每天上下班和上下课时间电梯都格外拥挤。碰到这种情况,我多选择走楼梯,权充是一种锻炼。我注意到已经年过半百的陈先生也经常这样做,而且他是一步两台阶,走得很快。

我较为直接地接受陈先生指导是在大学四年级测绘实习之时。当时我班负责测绘颐和园万寿山西侧的云松巢和劭窝殿两处建筑,由他和楼庆西先生担任指导。我发现任教西方建筑史的陈先生对于清式建筑的做法竟也非常熟悉——他曾在草图纸上随手勾画,示我古建筑额枋在角柱处出头部分的装饰处理“霸王拳”的画法,造型极为准确。日后我得知他自1950 年代留校任教起就多次指导本科生的测绘实习,所以在表现中国古代建筑方面,他不仅能动口,也能动手。在他过来看我画的测图时,我说起自己对云松巢门外的假山和台阶的叠石印象深刻,感到非常自然。他马上告诉我,莫宗江先生对这处叠石也十分欣赏。听到这话,我当即表示要去测绘。我很快骑车从清华到颐和园,对这里的石头做了更详细的速写记录,当天回来后就加画在测绘图上。或许是从这件事开始,陈先生注意到了我。

大学毕业后读研,我考入著名园林史家周维权教授门下。当时周先生的编制在设计组,而我考取的专业是建筑历史与理论,归历史组,所以经常和师从徐伯安先生的两名研究生同学宣建华和徐健在8 楼历史教研组的办公室上课和画图,也因此有更多机会见到陈先生并聆听我视为课外教诲的“聊天”。先生的时间安排好像是上午上课或备课,下午锻炼,晚上看书或写作(后据陈师母告知,先生经常工作到凌晨两点)。他非常喜欢打乒乓球,据说也打得非常好,他通常的搭档是主楼7 楼土木工程系的资深教授龙驭球先生。每次锻炼之后,他要么去9 楼系资料室整理幻灯片,要么到教研室小坐休息。两个地方都有喜欢听他聊、他也愿意对聊的年轻人。承他不弃,我也忝列其中。他不是我们任何人的导师,但却比教研室里任何其他老师都容易见到。

陈先生聊天的话题非常广,有时事的、社会的、学术的,乃至个人经历的,每次都令我深受启发或深有感触。其中一次是在我刚成为研究生不久,话题是关于当时正在热播的电视剧《新星》。那次聊天虽然已经过去有36 年,但我至今记忆犹新。《新星》讲述了李向南—— 一位颇有改革理想的年轻县委书记,为造福一方民众,勇敢挑战旧有的官僚体制和既得利益者的故事。这个故事呼应了中国社会改革开放的意愿,所以播出后很快家喻户晓、广受好评,我们年轻人看了更是兴奋。那天下午先生像往常一样在打完球后到教研室休息,我们的话题无意中聊到了这部热剧。记得当时在场的除宣、徐两位同学外,还有高我们两班的研究生师姐吕江。我们都异口同声地对之赞扬,不料先生却大不以为然。他说李向南的改革仍然是依靠个人、针对个人,而不是反思制度并触及制度,剧中百姓称李向南为“李青天”而完全没有民主的意识,所以这部剧不过是传统清官故事的翻版,骨子里依然颇为封建,并不值得赞扬,更不能成为中国现代改革的方向。先生的观点完全颠覆了我们先前的看法,几个准硕士一时竟无言以对。我还记得他说,现代化应该表现为新时代的自由民主、科学理性对于旧时代的专制特权与宗教迷信的取代。这些话对于当时的我来说真如醍醐灌顶,不,应该说是启蒙,ENLIGHTENMENT!

类似的聊天经常有,不仅在我读研和读博期间,而且一直延续到我回校工作,以及我从域外回国探亲和看望老师;地点也不仅是在教研室,而且还有先生的家中,以及陪先生行走的路上。有一次说起当时国家提出的发展工业、农业、国防和科技的“四个现代化”目标,先生说现代化不能只有四个,必须是全面的现代化。他打比喻说,这就像是在一条高速公路上,每辆车都不能慢,如果允许马车同行,所有的汽车就都开不起来。

又有一次是关于1990 年代初的“散文热”,我们说起当时一些文学批评家盛赞周作人散文的恬淡含蓄和与世无争,进而认为鲁迅的文风太过犀利直率而不够平和。先生愤慨地批评这些评论家说,他们一点历史感都没有——周作人在中国已经面临亡国灭种的危险之时还能无动于衷,这样的人不是无情就是冷血,怎么能与鲁迅相提并论!

还有一次聊起“文革”中清华遭受的破坏。他说清华学堂,即曾经的建筑系馆,保存有很多石膏像以及中国营造学社收集的秦砖汉瓦等文物。“文革”中工宣队要把这些宝贵的资料清除掉,名曰“搬家”,但实际上就是扔和砸。他们从二楼收藏室直接将这些艺术品和文物扔出窗户,十分享受地听着它们破碎的声音。陈先生自己和美术教研组的女教师梁鸿文(1934—2022)先生拼命加快搬的速度,希望能赶在工宣队摔砸之前救下一些,为此梁先生的脚指甲都被碰掀。

陈先生也有很多感怀。他在历史教研组,甚至在建筑学院大概都可称是著作最丰的教师;他不仅是国内外国古代建筑史和外国园林史研究的权威学者,而且在西方现代建筑思想与美学和文物建筑保护理论的译介、中国乡土建筑的研究,以及建筑评论等诸多领域都做出了足令同侪称羡的成绩,并以极富基础性、开创性和思想性的工作,在中国建筑界内外影响广泛。然而直到1990 年他已年过花甲之后才获得了指导一名研究生的资格。1983 年至1988 年,四川一些大熊猫栖居地因竹子开花并死亡而导致大熊猫失去主食。这事经媒体报道,曾引起全国上下的关注和捐款热潮。陈先生看到后极为感慨,他说自己也是“大熊猫”——仅说他会英、俄、法加一些日文这三门半外语,国内建筑界就没有第二人,更不用说他还有几十年历史研究的积累,所教过的每门课都有自己编写的教材、讲义和编配的幻灯片。他感叹自己已近退休年龄,可是谁来接班学校却从没有人关心。他看到学院正在设计新馆,就羡慕地说起在国外参观过的一所学校,它的走廊里有很多沙发和座椅,可供师生休息和交流,退休教师也可在那里给学生答疑、发挥余热。他说从学校建筑的这种空间设计就可以看出主事者的办学理念和对学者的重视。他听说有设计教师认为建筑历史研究对于当下现代建筑创作没用,就反驳说,历史研究好比酿酒,李白喝了能“诗百篇”,而鲁智深喝了却是“醉打山门”——酿出的酒有用没用、喝了之后的结果是好是坏,问题不在酒,而在于喝酒的人。

这样大大小小的话题很多,有不少先生在之前或之后都写成了文章,收入《北窗杂记》《北窗集》等书,包括那篇他以另一个笔名“李渔舟”为一本杂志赶写的纪念埃菲尔铁塔建成100 周年的文章。他当时曾示我手稿,还说希望后人面对这座纪念碑时,能够知道他这代人此时的想法。

除了听先生自己说之外,我也常常带着自己在学习、研究以及论文写作中遇到的问题向他请教。如他一直提倡建筑创新,但一次我在看书时发现,赖特(Frank Lloyd Wright)的建筑设计中有一些母题可以说是沙里文(Louis Sullivan)作品的变体,所以就向先生说起自己体会到的继承关系。他马上回答,同一个现象你可以从不同角度进行解释,就好比面对一个已经被喝掉一半的水瓶,你可以说里面还剩半瓶水,也可以说已经少了半瓶。建筑问题也是如此,从继承的角度你可以说赖特设计保留有多少沙里文影响,但从创新的角度我们就要说他有多少突破,而评价他对现代建筑的贡献,我们的重点不是看他还保留有多少“旧”,而要看他做出了多少“新”。

我硕士论文初定的研究方向是皇家园林。1987 年寒假,我因一个机缘并征得导师周先生的同意,将方向转为云南大理白族地区的村落形态。③启程调研之前,我去向陈先生告别。这时他还没有开始研究乡土建筑,得知我新的研究方向,他凭着早年社会学训练的基础,指示我注意文化人类学方法的可能。周先生对此极为赞同。我按照他们指点的方向,阅读参考书、进行实地调研,并在论文中借助人类学和社会学的方法,对血缘、地缘和志缘三种社群关系影响下的大理村落建筑和空间的关系进行了解析。拙作在答辩中得到了评委们的一致认可,其中徐伯安教授曾提议推荐参加院级优秀论文的评选,陈先生也在1993 年将它推荐到台湾的《空间》杂志发表。不能忘记的是,论文写作过程中,我不仅得到了导师周先生的悉心教导,也多次得到陈先生的提点。他曾以毛泽东的《中国社会各阶级的分析》一文为例,告诉我写论文要有问题意识,设问要开门见山,文章要多用短句,文字要尽量清晰直白而具有可读性。多年后我在美国受到更为系统的学术论文写作训练,发现陈先生给我的这些经验之谈也是这边老师所强调的写作要点。

硕士论文的顺利完成和通过答辩增强了我继续从事学术工作的信心。我继续报考同一教研室的建筑理论教授汪坦先生的博士生,参加了由他主持的中国近代建筑史研究,从此进入这一当时尚属年轻的研究领域。陈先生与汪先生的年龄相差超过一轮,但他们亦师亦友,相互尊重。我日后跟随汪先生多年,很少听他夸奖哪位同行读书多,但陈先生却是一个例外。而陈先生则在赠汪先生的著作中题“汪公师尊赐正”,并自署“学生陈志华敬呈”。虽然我在进入汪门之前曾有多次机会听他讲座和与他见面,但他对我并无深入了解。我相信教研组的老师们都曾向他做过介绍,而他也一定会非常重视他们的意见,特别是陈先生的意见。

进入博士生学习阶段,我仍然经常向陈先生请教,他也多次给我重要指点。当时国内兴起“哲学热”,结构主义、语言学、符号学、现象学等风行一时。建筑界有很多学者希望通过借鉴各种哲学的理论或概念来提高建筑研究的理论层次。一些近代建筑史研究的同行也认为,我身为汪坦先生的学生,也应能像外校一位先已毕业于名师之门的建筑理论博士那样,建构出足够宏观大气的历史理论框架。针对这个问题,我曾询问陈先生的看法。他说,历史研究从微观的考证到宏观的叙述可以有多个层面,做微观研究要避免“见木不见林”和“有意思但无意义”,而做宏观研究则要避免先入为主、以论代史。他说哲学理念可能会对建筑产生影响,但从思辨性的概念到操作性的营造,中间有许多复杂的因果环节,历史研究必须揭示这些因果而不能跳过它们,否则就会导致简单化和概念化。他还说,“框架”固然可以提供某种整体性认识,但它具有封闭性,在史料还不够充分的情况下构筑起来的框架要么会难以兼容新史料带来的新认知,要么会导致削足适履。所以他建议我从史事出发,做中观研究,并使自己的论文架构具有开放性。我听从了他的建议,通过大量阅读文献和实地调研,选择了制度、教育、思想三个专题作为自己博士论文的内容。我在研读上海公共租界工部局的报告、档案和其他文献的基础上完成第一个专题研究《从上海公共租界看中国近代建筑制度的形成》之后,曾请陈先生审阅。他仔细读过,帮我改正了几个错别字,然后鼓励说:“就这么做!”之后他又把拙文推荐到《空间》杂志发表。

在建筑学院,甚至在建筑圈的很多人眼里,陈先生都是一个不苟言笑、特立独行的人。但事实上他非常重感情,富有同情心,平易近人,也非常风趣,对待自己的老师、学生,以及年轻人和一般工作人员尤其如此。他曾跟我讲起他在社会学系读书时的老师。讲到潘光旦先生对学生们说“我女儿的学业、工作、恋爱都由太太管,我只管你们的学习”时他竟禁不住动容哽咽。最近季元振先生在纪念陈先生的文章中提到的那个学生忍饥测绘颐和园建筑的故事先生同样是没齿不忘④,也曾对我说起。我还记得,有一年先生生日,台北《汉声》杂志编辑部的年轻朋友们寄来带有大家签名的贺卡,贺词是“欢喜做,甘愿受”,他引以为知音,非常开心。学院资料室的赵湘君、郑竹茵、李春梅等小年轻也喜欢跟陈先生开玩笑。一年学院要改选领导班子,她们就跟长期不获升等的先生逗趣:“教授,我们选你当头儿。”先生大笑,说“那真成了床底下拉出一个大总统”——他用的是武昌起义之后旧军阀黎元洪被革命党人黄袍加身、推上新的军政府都督高位的典故。还有一年,设计组的行政秘书白玉珍老师的小孙子出生,她过来请陈先生帮助取名字。孩子父亲姓马,先生就给他取名“之野”。事后先生不无得意地对我说:“‘马之野’,多自由!小孩子就是要能到处跑!”

先生的家居陈设也颇能反映他的生活爱好,这就是朴素但不失雅洁、简单却富有书香和人情。我在清华读书和工作期间,他的家在校内西南区13 号楼1 单元一套三室一小厅的公寓里。“三室”除朝南的起居室和卧室外,还有一间朝北的小屋,它被用作书房,书桌就摆在窗前,这就是先生的系列杂文《北窗杂记》和《北窗集》之名的由来。先生平时看书、会客、见学生和休息看电视(他最爱看球赛)都在起居室,那里也有一张写字台,风格是20世纪70 年代的,很简朴,上面贴面的角部已经破损。起居室靠西壁摆放沙发,其他三面都有书柜和书架,上面不仅有书刊,还摆放着一些照片和工艺品。照片有先生与文保专家谢辰生前辈参观北京胡同时的合影,他在意大利进修时结识的忘年交费尔顿爵士(Sir Bernard Feilden,1919—2008)的肖像,还有多张他考察乡土建筑时与村民的合影,是先生师友之情和乡土之情的记录。工艺品多是朋友送先生的小礼物或他参观、旅行时购买的小纪念品,都不贵重,但都颇符合他的审美。其中最大的一件是先生去浙江楠溪江考察带回的当地妇女洗衣所用的木盆。木盆带有提钩,可以跨在肘上,方便提携。提钩外形做成回曲的鹅颈,令人感受到普通百姓在生活中对于美的追求,对此先生曾在书文中大加赞赏。另有一个尺余高的梅瓶,据他告知是《汉声》杂志的朋友们所赠,造型简洁,外施红白色釉泼彩,颇有现代感。我还记得一个长宽高都不到10cm 的日制小牙签架。说是“架”,其实就是一个由几个小木块和横竖交叉摆放的牙签等体、面、线元素拼搭的几何构成,不着油漆,却显出材料、构造和工艺之美。先生告诉我,说这是他出国参观在一个机场用剩余的外汇买的。他又说:“我怎么舍得用!”

先生去世后的这些天,我在微信朋友圈里一篇来自徽州的纪念文章中看到一张合影照片⑤(图1),它又让我想起追随先生做乡土建筑研究的一件往事。照片是1994 年春天先生在安徽黟县考察时李秋香老师所拍,除先生和我之外,其中还有清华乡土组1989 级本科生江斌,以及陪同前去的屯溪(现黄山市)城乡建设委员会的年轻工程师陈继腾。我记得那次在南屏村我们看到因拍摄电影《菊豆》而被改成为摄影棚的叶氏宗祠。虽然电影拍摄已经过去了好几年,但这座祠堂大门之上依然高挂着电影中“老杨家染坊”的牌匾,内部也依然保持着染坊的场景,成为当地旅游参观的一个“打卡地”。陈先生看到当地政府和村民为了经济收入而任由祭祀自己祖先的祠堂被改名换姓,不禁大为感慨,认为这是中国文化遗产悲剧命运的一个缩影。

图1: 1994年于皖南黟县关麓村。左起:陈继腾、江斌、陈先生、赖德霖。李秋香摄,来源:注释⑤

那次黟县之行是我跟随先生所做的唯一一次乡土建筑考察。“绿满山原白满川,子规声里雨如烟”的江南春色令人陶醉,粉墙黛瓦、雕梁刻栋的徽州建筑也令人称羡。不过那次考察更令我难忘的还是其间的一个小插曲,它让我些许体会到先生所经受的艰辛。在去皖南之前,先生一行先是在江西婺源调研。我当时已毕业离校,但受先生的感召,自愿前去效力。团队师生住在县城里的招待所,每天雇车去不同的村落调研。记忆最深的一次是在结束了村里的考察之后因雇不到回城的车,只好求一位下乡办案的公安局警察用他开的囚车带我们回去。陈先生和李老师必须照顾,所以请他们与司机坐并不宽敞的驾驶室,我和江斌等六名学生则沙丁鱼般挤在后面押送犯人的“囚笼”车厢里。乡间道路泥泞坑洼,车颠得很厉害,我也晕得非常厉害,但车窗伸不出头,车门更打不开,只能强撑着熬到目的地,待被“释放”之后跳下车,冲到路边,呕吐了好一会儿才缓过劲来。陈先生是美尼尔氏综合征患者,李老师也一直很怕坐长途车。我后来才知道晕车对他们来说是家常便饭,只有靠吃乘晕宁药才能减轻一些痛苦,而很多次,吃药也并不有效。

我在1997 年离开清华到芝加哥大学接受“再教育”。第一次回国是在2002年,此时业师周先生和汪先生都已离世,清华校门口多出了很多商业办公大楼和旅馆,校园内部被草坪、喷泉、雕刻装点一新,甚至建筑馆的公厕也被重新装修。我去乡土建筑研究室拜见陈先生,只见原本不大的办公室还是按原样摆放着四张办公桌(桌上可以升降的画图板还是我1994年秋回校工作之初请家具供应商加制的),只是显得更加拥挤——每张桌子侧旁的书柜都满满当当地塞着书、文稿、图纸和邮包,柜门上还贴着各地友人和学生寄来的年节贺卡。先生和李秋香老师,以及新留校加入乡土建筑研究团队的罗德胤博士正在忙碌。我为先生拍了几张工作照,但他要我和他一起到院馆门厅的梁思成先生铜像旁,请李老师为我们拍了一张合影(图2)。我懂得他的意思。

图2: 和先生在清华大学建筑馆门厅的梁思成先生铜像旁合影,2002年,李秋香摄

工作之后我回国的次数稍多,每次也都要去清华到先生家请安。只见他一年年衰老,腰背渐渐佝偻,走路开始拖沓,说话也开始不太连贯。我还注意到他会重复问我“你现在在哪儿呢”,直至一次说到“文革”,他突然惊悸地说:“他们来抓我了!”……但只要他思维还算清晰,他的话就永远是对社会、对学术、对遗产保护,以及对他牵挂的乡土建筑发出的感慨。他也总会叹息说:“嗨,干到哪儿算哪儿吧。”我忘不了一次他用文天祥的绝命诗自我安慰:“读圣贤书,所学何事?而今而后,庶几无愧!”这首诗的前几句是:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至。”其实陈先生早已仁至义尽,他就是曾子所说的那种以仁为己任,死而后已的“士”,一位现代中国的“士”,一位无需任何形容词的“士”,他也早就可以无愧于国家、无愧于历史、无愧于后人了。

春节就要到了,这是一个万家欢聚、普天同庆的时刻。我想用32 年前我为先生的书架补加的一张照片与读者分享与他在一起时的喜悦。那是1990 年寒假的一天,我与几名先生的博硕“粉丝”和历史组的李秋香和廖慧农两位年轻教师带着家人去先生家拜年,临别时我提出给老两口拍照。先生说他与老伴的合影的确很少,于是拉过一把椅子和自己写字台后的旧藤椅招呼师母一起坐好,又任我指挥摆好姿势。我端着自己的佳能AE1,弯身取景,对好焦距,嘴里数着“一二三,笑——”,然后自信地按下快门。却没想到,相机发出的不是咔嚓的拍照声,而是嘀嘀的倒计时声。原来我之前拍照时给相机设定了自拍模式,用后却忘了调回。我除了不好意思地说了声“抱歉”就只好继续保持身姿,手端相机在嘀嘀声中尬等。老两口开始愣了一下,恍然明白之后,不禁大乐。就在这时,相机“咔嚓”响了……(图3)

图3: 先生和师母,1990年,赖德霖摄

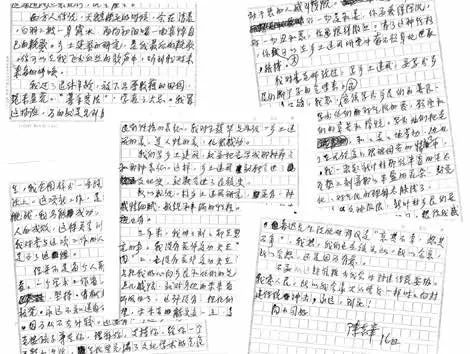

春天也到了,这正该是柳青草绿、燕飞莺啼的时节,也曾是先生启程开始新的乡土建筑考察的时节。此时此刻,他的在天之灵一定正在密切关注着这片他热爱的故土,并想对他的朋友、学生、读者和追随者们再说上几句。就让我用他自己的话来结束这篇文章吧。这是1992 年我博士毕业之前,正在台湾探亲的他托师母转给我的信中的文字(图4),它们体现了先生对民族、对事业的爱,也寄托了他对后学的期待。他说:

图4: 1992年冬,正在台湾探亲的陈先生托夫人转交给快要博士毕业的赖德霖的信。赖德霖收藏

……西方人传说,天鹅将死的时候,会在清晨,白羽上披一身露水,面向初阳唱一曲哀悼自己的挽歌。乡土建筑的研究是我最后的挽歌。可以在我飞出血丝的歌声中,听到我对未来者的呼唤。

我过了退休年龄,放下只等收获的田园,跑来垦荒。“暮年变法”,学者之大忌。我冒这场险,为的就是见到肥沃的土地上荆棘丛生,我企图辟出一条路,好让未来者开发这块沃土。这项新工作,是对我的学术生涯的最大挑战,我只能成功,不能失败。这不是我个人的成败,这将关系到一番学术事业的兴衰。……

但并不是每个人都能成为这项事业的未来者。一个学术工作者,要有个人的禀赋:聪明、认真、坚持,有献身精神。不怕坐一辈子冷板凳。永远不知道自己是吃亏了还是赚了便宜。因为不去计较,还要有一个适当的家庭,老婆孩子尊重你,理解你,支持你,给你一个平静的生活,生活里充满了文化学术的气氛。……

但是,要在乡土建筑研究里做出成绩,具备这些条件还不够,还要有一个感情充沛的性格。你要能为贫苦的农民把扁担做出那么优美流畅的曲线而感动得热泪盈眶,你要能在轻柔飘逸的屋顶前不禁手舞足蹈,“如鸟斯飞(革)”。你要为那些面对美好的乡土文化无动于衷的人感到愤慨。对一切美和善,你要爱得深沉,一切丑和恶,你要恨得激烈。有了这种性格,你才可以在乡土建筑研究中奋不顾身地进取、拼搏。

我对李【秋香】老师说过:乡土建筑要写出乡民们脚丫子的气味来。

这不够,我想,还应该写出乡民们的善良、淳朴、热情。写出他们对生活的爱、愿望和追求,写出他们的辛苦和愉悦,写出他们把老婆抱回家,和和美美地劳动、过日子,写出他们在无论多么艰难困苦的情况中,都不忘记美。我一想起新叶村那位半盲的老太太,搓麻绳的瓦垫上刻着那么丰盈的花朵,就觉得我们对文化、对生活的理解太肤浅了。

经历过40 年的各种风浪,新叶村乡民们居然还保持着那么醇厚的性格和风习,让我感到意外,于是心里充满了喜悦,觉得我自己也非像他们那样真诚淳厚不可。

乡土建筑,是乡民们的生活的舞台,是乡民们性格的表征。对王镇华先生(按:

台湾著名建筑和文化学者)说乡土建筑的美,是人性的美!他很感动。

我们写乡土建筑,就要把它写成那种舞台和那种表征。这样,乡土建筑就融合进了文化史,就融合进了民族史。

所以我说,搞乡土建筑研究要有一种感情细腻、敏锐和丰满的性格。……

三年来,我时时刻刻都在思考乡土建筑研究的事。我没有花许多功夫在“空间”或“构图”上,也没有花许多功夫在“哲理”上,我只把我的心向乡民和他们的先人贴近。每每有点儿感悟,就对身边的未来者说说,也许他们听明白了,也许没有,但他们都很认真。我希望,未来者能更多一点,多了才能成气候。

……

我不是民粹主义者,不想说乡民们一切都是那么美好,不想说民族文化一切都那么健康。鲁迅先生说他对阿Q 是“哀其不幸,怒其不争”,我想,我们也应该如此。所以会“哀”,所以会“怒”,还是因为有爱。

不要从这封信推出我会对封建传统妥协。我爱人民,所以我会向火山爆发一样,时时向封建传统冲击,永远,到死!

2022 年1 月30 日初稿于路易维尔,3 月再改

注释

①赖德霖.《外国建筑史(十九世纪末叶以前)》书评——致敬陈志华[J].建筑遗产,2019(3):123-129;赖德霖.为改革开放时期的中国建筑而思考:《北窗杂记》导读及其所反映的陈志华思想初探[J].建筑师,2019(4):24-33.

②赖德霖,李秋香,舒楠.作者小传[M]//陈志华文集·第1卷.北京:商务印书馆,2021:1-15.

③赖德霖.纪念恩师周维权先生[J].中国园林,2008(2):25-26.

④季元振.陈志华先生走了,但他仍然活在我们心中[EB/OL]. THU建筑学院校友会,2022-01-29[2022-01-30].

⑤刚逝世的这位清华名教授,与黟县关麓有不解之缘[EB/OL].新安眼,2022-01-22[2022-01-30].