建筑形体光热性能耦合设计

——以寒冷地区高校教学楼建筑为例

原野

郭彬彬

徐宗武

刘刚

一、引言

建筑是人类应对气候和调控环境的复杂产物,作为此过程中的首要调节手段,形体的选择与塑造会显著影响建筑光热性能[1-4],而且此影响往往呈现出相互制约的关系。例如,增加建筑进深可节约建筑能耗[5],但同时也会降低天然采光效果[6];将主要功能房间布置在北向可获得高质量的均匀光线,但在采暖期又会造成过量热损失[7];形体自遮挡可减少夏季空调能耗,但也会降低天然采光效率[8]。因此,通过形体操作实现建筑光热性能提升,应对二者进行兼顾并统筹。

建筑光热性能改善的需求在高校教学楼建筑中尤为迫切。一方面,良好的采光环境可提升学生的社交能力和注意力[9],缓解学习压力[10],提高学习效率[11,12];另一方面,迅速扩张的高校规模使建筑能源需求不断上升[13],只占全国人口3%左右的高校在校生人均能耗却为全国居民人均能耗的4倍[14]。但考虑到目前对光热性能的多目标优化设计主要集中于窗墙面积比、窗户材料、遮阳等围护结构构件,故如何在设计伊始,从建筑形体出发探究采光与能耗性能共同驱动下的建筑形体原型,将更有利于发挥建筑对环境的适应与调控潜能。

二、建筑形体优化方法

建筑形体光热性能耦合设计是在兼顾并统筹建筑采光与能耗双重性能的前提下,寻找形体最优解的过程。该过程的探究依赖于特定优化设计方法的构建,鉴于现有形体优化研究多基于简化后的几何体块而并未考虑建筑内部空间组织关系的影响[15-18],本文将通过建立外部形体与内部空间协同变化的参数化模型以弥补该部分研究内容缺失,并在此模型基础上根据光热性能评价指标完成具体设计目标函数确定,进而最终借由光热性能联动模拟实现形体优化设计。

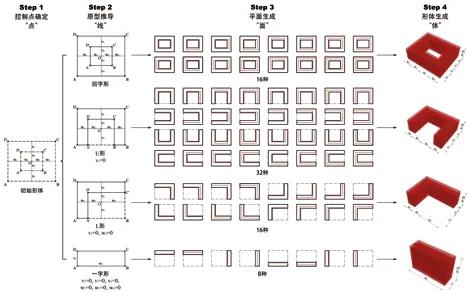

1. 形体模型生成

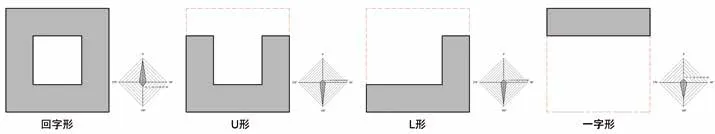

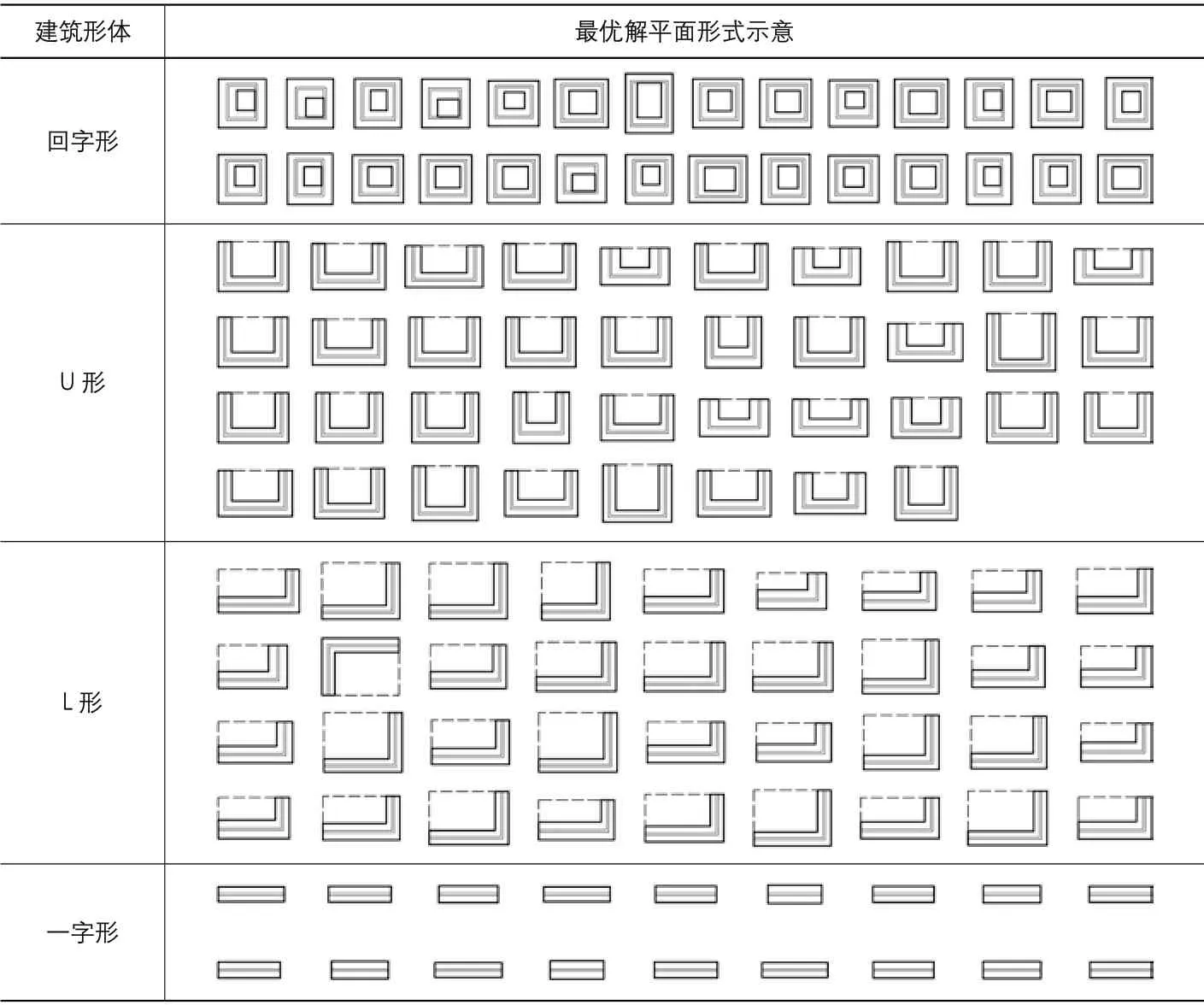

建筑形体优化设计应首先建立形体参数化模型。在对30 座已建成高校教学楼建筑方案图纸统计后发现,典型高校教学楼建筑形体可分为回字形、U 形、L 形和一字形四大类。研究将基于Rhinoceros 和Grasshopper 参数化平台,并通过Python编程语言按照“点—线—面—体”的生成逻辑,首先完成四类典型形体模型的生成过程(图1):

图1: 四种典型建筑形体模型生成过程

(1)控制点确定。为保证研究的普适性,根据图纸统计结果以6000 人容量教学楼为例,并根据规范中综合性大学每人2.88m2使用面积为基准,可将建筑规模限定为17288m2。为避免场地环境与用地形状的干扰,暂不对二者进行设定,仅确定统一的可建设范围以便不同形体间进行横向比较。初始建筑形体选择回字形,以其几何中心O 为原点构建坐标系,可根据建筑规模倒推出图中各几何参数w1、w2、w3、w4、v1、v2、v3和v4取值,进而定义初始形体各控制点坐标。

(2)原型推导。以上述回字形建筑形体为基准,通过变化参数取值可分别演化出其他三种建筑形体:当v4=0 时,形体为U 形;当v4=w4=0 时,形体为L 形;当v2=v3=v4=0、w2=w3=w4=0 时,可得到一字形形体。设定初始回字形形体为五层,受限于统一的可建设范围和建筑规模,U形、L 形和一字形形体建筑层数应分别为五层、六层和十层。故根据各形体标准层面积可推导形体控制点坐标,进而将各控制点连线得到四种典型形体建筑轮廓。

(3)平面生成。建筑形体平面生成包括建筑方位以及内部空间组织两部分。对于建筑方位,该参数可由各初始形体与北向夹角θ来控制,当θ取值分别为0°、90°、180°和270°时,可涵盖形体所有朝向及位置变化。至于内部空间组织,应考虑当形体进深变化时走廊与教室间的位置关系改变。根据已建成图纸统计结果,教室进深取值范围为6~12m,走廊宽度多为3m,据此可依据建筑进深取值区间得到单廊式与内廊式两种典型空间组织形式,即当进深为9~15m 时生成单廊式平面,而当进深为15~27m 时生成内廊式平面。综合各形体内四种方位角度和两种平面形式,可分别得到形体变化过程中如图所示回字形、U 形、L 形和一字形相对应的16、32、16 和8 种不同形体平面布局形式(图中红色实线为走廊)。

(4)形体生成。根据所生成平面及建筑层高(图纸统计结果显示常见层高为4.2m),可最终得到包含外部形体构形及内部空间组织的形体体量模型。但应注意的是,四类形体中回字形、U 形和L 形均含有室外庭院,应结合室外空间感受对庭院尺度进行判定。由于当室外庭院高宽比大于1 时会造成压抑感,小于1/3 时又会产生空旷、离散的感受,因此将此高宽比限定为1/3-1,可对各参数取值范围进行约束。

综合上述形体生成过程可以看出,除建筑形体的类型选择外,各形体变化所带来的影响主要体现在建筑方位、平面形式以及教室进深三方面。因此,对建筑形体优化设计的过程即是对此三个设计参数最优取值进行求解的过程。

2. 设计目标确定

为量化具体光热性能设计目标,将分别使用有效天然采光照度(Useful Daylight Illuminance,UDI)和建筑用能强度(Energy Use Intensity,EUI)对建筑光热性能进行评价。

UDI是用来判断工作面全年天然采光照度是否在所设定舒适范围区间的指标,评价时具体使用UDI100-2000作为依据,表示工作面天然采光照度满足100~2000lx 时长占全年总工作时长的比例。EUI 是目前建筑能效评价领域广泛使用的评价指标,指单位面积建筑全年能耗,本文具体包括空调系统的制冷和供暖两部分能耗。基于上述评价指标,可将建筑形体光热性能耦合优化转变为二者指标同时达到最优时的方案求解过程。考虑到UDI100-2000取值越大越好,优化中可对其求倒数,即使用1/UDI100-2000和EUI同时达到最小值作为设计目标函数。

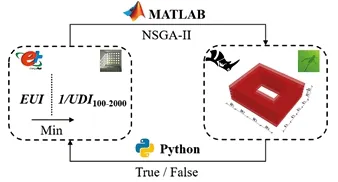

3. 性能模拟与优化

建筑采光和能耗性能的模拟均基于Rhinoceros 和Grasshopper 参数化平台,并使用Ladybug 和Honeybee 插件对模拟参数进行设定,在设定完成后通过调用Radiance与EnergyPlus 计算内核分别完成建筑采光与能耗性能的联动模拟。模拟采用天津标准年气象参数,具体模拟参数设置依据《公共建筑节能设计标准GB 50189—2015》以及图纸统计结果完成(表1)。

光热性能模拟参数设置 表1

最终所构建的建筑光热性能多目标优 化 流 程 是 在MATLAB、Rhinoceros 和Grasshopper 共同集成的参数化平台上实现的(图2)。优化时,MATLAB 会首先在变量取值范围内随机生成变量初始取值,并将其传送给Rhinoceros 和Grasshopper 完成形体几何模型生成。之后,对所生成的形体模型将通过Python 编程模块判断室外庭院比例(一字形形体除外),并将判断结果(True/False)发送给Ladybug 和Honeybee 插件。当结果为True 时,插件将调用Radiance 和EnergyPlus 分别计算建筑采光与能耗性能;当结果为False 时,则使用惩罚函数干预变量取值。为提升运算速度并保证解集质量,将采用非支配排序遗传算法(NSGA-II)作为优化算法,通过将上述优化过程进行不断循环,直至程序寻找到建筑形体光热性能的多目标最优解。

图2: 建筑形体光热性能多目标优化设计流程

三、优化结果与设计反思

在优化设计完成后,可得到各建筑形体在光热性能多目标驱动下的帕累托最优解(以下简称最优解),优化所得每一个最优解均为在兼顾并统筹建筑采光和能耗两部分性能后的方案最优决策,只是不同解中采光与能耗性能所占比重不同。这些最优解所形成的集合称为帕累托前沿(Pareto Front)(图3),对该前沿中各最优解方案及所对应设计参数取值进行分析,可得到高校教学楼建筑形体的决策方法以及相应建筑方位、教室进深和平面形式具体参数的设计策略。

图3: 四种建筑形体优化设计帕累托前沿

1. 形体决策

建筑师在进行形体决策时可根据优化结果以及实际方案需求,通过权衡采光与能耗二者性能比重选择合适的最优解作为最终方案。当二者比重不同时,方案的侧重点也会有所差异。以图3最优解集合中三类特征解为例:当方案侧重于建筑低能耗设计时,可选择能耗性能最优解形体方案,此时形体方案为所有最优解中能耗最低;当方案以采光性能为侧重点时,则可选择采光性能最优解,即方案采光效果达到最优;而当光热性能二者比重相同时,又会得到综合性能最优解,此时该最优解为图中与坐标原点距离最近(Dmin)的解。

将此三类特征解进行汇总可得到表2 所示各形体具体方案。对比可发现,能耗性能最优解属于集约型形体,方案体型系数在三类特征解中最小,该形体主要通过减少建筑与室外环境的接触面积而实现降低建筑得热与失热以节能;采光性能最优解为松散型形体,方案体型系数较大,此类形体通过增大建筑外表面面积、减小空间进深,从而争取更充足的天然光以提升采光性能;综合性能最优解则为适中型形体,是前二者方案的折中,该形体较好的兼顾了采光与能耗性能。此外,将四种建筑形体的三类特征解进行横向对比发现,能耗性能最优、采光性能最优以及综合性能最优解分别对应于U 形、一字形和回字形建筑形体。说明U 形形体更有利于建筑节能,一字形形体更有利于建筑采光性能提升,而回字形形体则更适宜于实现二者间平衡,该结论可用以指导建筑师在方案阶段的形体选择。

优化过程中,所有最优解UDI100-2000最大值与最小值分别为89.45%和36.65%,EUI最大值与最小值分别为145.83kWh/m2和133.39kWh/m2。即通过对建筑形体多目标优化可明显改善建筑光热性能,实现有效天然采光效率提升52.80%,建筑全年能耗降低接近10%。

2. 建筑方位

根据最优解中变量θ取值,可得到四种形体建筑方位设计策略。结果显示,回字形形体最优解为0°无需旋转,其他三类形体U 形、L 形和一字形则均在旋转180°后达到最优(图4)。

图4: 四种建筑形体建筑方位最优解示意

四种建筑形体设计特征解及相应性能计算结果 表2

建筑方位优化结果与形体自遮挡情况以及形体旋转所带来的窗墙面积比变化有关。为避免形体自遮挡,同时最大化南向有效面积以促进形体对天然采光和太阳辐射的利用,U 形形体在设计时应将U 形开口向上,L 形形体应将建筑主体布局于场地的南侧与东侧。此外,根据图纸统计结果,各初始形体中西向窗墙面积比略大于东向(表1),所以为减少夏季西晒作用以节能,一字形形体在建筑方位设计时应控制西向窗墙面积比;而回字形形体由于本身即存在明显自遮挡现象,所以为在天然采光和太阳辐射中取得平衡,应采用西向窗墙面积比大于东向的设计。

3. 平面形式

最优解中U 形、L 形和一字形三种形体均采用内廊式平面布局,回字形形体中也仅有少数方案局部采取外廊式平面布局(表3)。因此方案设计中,不同建筑形体均宜采用内廊式平面布局,该布局形式更有利于兼顾并统筹建筑光热性能。内廊式布局的优势主要体现在两方面,一是当建筑规模确定时,内廊式布局可使建筑形体更加集约,进而有利于控制建筑体型系数以节约能耗;二是采用内廊式平面布局可便于控制教室进深,进而促使建筑天然采光效果更佳。

对于少数出现单廊平面的回字形形体,其具体方案以内廊与单廊组合的形式呈现,且单廊形式多出现在所围合庭院内部的建筑西向与北向。这是由于当走廊在西向时可避免教室在夏季受到西晒以节能,而北向走廊则可以在不损失南向采光与太阳辐射的前提下减少建筑冬季北向热损失。

四种建筑形体最优解中平面形式 表3

4. 教室进深

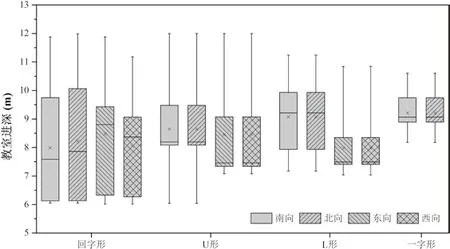

教室进深设计对光热性能的影响呈相反趋势,为在二者间取得平衡,可同样根据最优解中教室进深取值区间对各相应形体设计提供依据(图5)。相较而言,受形体自遮挡影响,在不同庭院比例条件下,回字形形体教室进深的变化范围最为广泛,可选设计区间为6.1~10.1m,且南北向教室进深略大于东西向。对于U 形和L 形形体而言,二者南北向教室进深的设计区间分别为8.1~9.5m 和7.8~9.9m,且明显大于其各自东西向教室进深取值7.3~9.7m 和7.4~8.4m,说明此类形体平面布局中应将大进深教室布置于南北向,而将小进深教室采用东西向布局。此外,由于先天的良好采光条件,一字形形体教室进深设计区间的可变范围较小,但具体进深取值相对较大,为8.9~9.7m。

图5: 四种建筑形体最优解中教室进深取值分布

四、建筑形体设计应用

从形体决策到具体设计参数选择,在光热性能耦合作用的设计语境下,对高校教育建筑形体进行优化设计可明显提升其采光与能耗性能。基于上述结论,本节将以国家“十三五”重点研发专项“目标和效果导向的绿色建筑设计新方法及工具”的示范工程张家口学院新校区核心教学组团为例,探讨具体设计实践过程中的建筑形体设计策略应用。

张家口学院新校区位于张家口市新城洋河新区,项目总建设面积为33.45 万平方米。整个校区规划贯穿集约设计的理论思想,通过统筹建筑功能,实现校园资源的均匀分布,进而在各组团内部实现自我循环。

核心教学组团位于整个校区中轴线上,由公共教学楼、师范楼和文科楼三座建筑组成(图6)。在制定任务书阶段即与校方协商,通过“物以类聚”的方式聚合相似建筑功能,将基础教学空间统一集中于公共教学楼,从而削减各个学院公共教学空间以提供更多专业性教室,提高空间使用效率。故在初始形体决策阶段,根据各教学楼功能属性差异,以上课为主的公共教学楼选择采光性能最优的直线形形体以提供优质的采光环境,而另外两座专业性教学楼则更多考虑光热性能的平衡选择回字形形体。随着方案不断深化,根据各教学楼具体场地环境以及功能需求,通过“量体裁衣”调整形体进而与场地发生对话。在公共教学楼北侧,结合场地水景设计两座报告厅指向校园内不同景观,同时在两个直线形形体之间采用玻璃中庭进行联系形成公共休闲空间;在师范楼回字形形体内部,通过将可能产生噪音的功能空间进行整合,使琴房和舞蹈排练厅集中布置于庭院内部并进行隔声处理,结合植满树木的静谧庭院为学生增添创作灵感;对于文科楼,考虑到后期将由数信学院、外语学院和文法学院共同使用,所以将初始回字形形体调整为三部分直线形形体,并借由庭院内部公共报告厅建立形体间联系,实现三个学院功能上相对独立但又紧密相连的关系。经过上述形体操作,最终实现建筑组团内形体、功能、景观与场地之间的相辅相成,并达到“引人入胜”的空间设计效果(图7)。

图6: 张家口学院新校区核心教学组团

在形体决策完成后,具体形体设计参数选择同样基于研究所得结论而开展。其中,建筑方位的选择除尽量设计为南北向外,也适当与建筑场地形状产生呼应,如公共教学楼北侧直线形体量(图7)。至于各形体内部平面形式,三座教学楼均采用更有利于实现建筑光热性能平衡的内廊式平面布局。而且在公共教学楼中,为尽可能给学生提供良好的采光环境并同时实现节约能耗,建筑内所有教室空间均布置于南向,而将休息室、中庭、交通等公共空间布置于北向,在最大化利用南向天然采光与太阳辐射的同时,也利用北向辅助空间抵御冬季严寒(图8)。此外,对于各形体内不同朝向教室进深,设计同样按照优化研究所得回字形与直线形形体所适宜的进深尺寸结果完成设计。

图7: 建筑组团形体生成过程

图8: 公共教学楼内廊式平面布局示意

五、结语

通过形体设计改善建筑光热性能,是从建筑外部构形与内部空间同时出发对形体进行优化设计的过程。本文所构建的建筑形体优化研究方法是以建筑师视角,在天然采光和建筑能耗共同驱动下得到的量化设计方法架构。此架构的提出不仅适用于高校教学楼建筑,也可以推广到其他建筑类型。以定量化性能评估推导定性化设计决策,可促进建筑师在设计实践中将传统建筑形象思维与理性思维进行交融,从而构建更加科学高效的建筑观。

以高校教学楼四种典型形体为原型的探究,是对整个建筑形体设计过程中具体设计策略的反思。形体决策是方案初始阶段对形体类型的选择,建筑方位是对所选形体在场地中方位布局的考量,平面形式是对建筑内部空间典型单廊式与内廊式平面布局的抉择,而教室进深则是对各朝向具体功能空间尺寸的确定。作为气候和环境最基本且敏锐的应对和调控手段,建筑形体设计对高校教学楼光热环境性能影响显著,在形体操作中兼顾并统筹建筑光热性能,可为学生营造健康的学习环境并同时改善高校教育建筑高能耗的现状。