制造业价值链攀升能否成为我国节能减排的动力?

陈浩 郑洁

内容提要:在“双循环”新发展格局下,中国制造业价值链攀升能否同时实现节能和减排,达到相得益彰的效果,是实现绿色转型发展的关键。本文在梳理制造业价值链攀升影响碳排放强度的内在机理与传导机制的基础上,构建动态空间面板杜宾模型对相关的理论假说和中介传导机制进行识别检验,研究发现:中国区域制造业价值链攀升可以成为节能减排的动力,二者之间存在典型的“倒U”型关系,具有显著的“时间惯性”和“空间溢出效应”;制造业价值链攀升与碳排放强度之间的“脱钩”状态受制造业不同能耗强度和要素密集度的异质性影响。进一步传导机制分析发现,处于不同攀升时期的制造业在给予中介效应非线性冲击后,能源强度效应、产业高级化效应、产业合理化效应在传导路径中起到积极的促进作用,而技术进步效应的中介作用并不显著。

关键词:制造业价值链攀升;节能减排;碳排放强度;动态空间面板杜宾模型

中图分类号:F114.1;X321 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2022)02-0067-11

收稿日期:2021-05-15

作者简介:陈浩(1964-),男,湖北黄石人,中南财经政法大学经济学院教授,博士生导师,经济学博士,研究方向:人口、资源与环境经济;郑洁(1994-),本文通讯作者,女,新疆哈密人,中南财经政法大学经济学院博士研究生,研究方向:环境经济、计量经济。

基金项目:国家社会科学基金项目“城市群战略下中心城市人口集聚的时空演变与空间效应研究”,项目编号:20BRK019;中南财经政法大学学科统筹建设项目“就业创业与乡村振兴机制体制研究”,项目编号:XKHJ202117。

一、引言

制造业是实体经济的主体,党的十九届五中全会提出要在“双循环”中将制造业价值链地位重塑放在全局发展的突出位置。然而,制造业攀升既要面临资源和环境双重内部压力的约束,还要应对来自国际市场外部环境形势的变化冲击,推动国内国际“双循环”的有效运行面临“多重考验”。摆脱传统制造业“三高一低”的粗放型发展模式,以竞争优势为导向,通过攀升全球价值链中高端来推动我国制造业高质量发展,已成为构建现代化产业链、实现可持续发展、适应“双循环”发展新格局的重大战略举措。其中,制造业价值链攀升和节能减排作为中国经济转型发展的重要推力和目标函数,如何能够真正实现结构升级与环境效率“互惠互利”的良好状态?制造业价值链攀升与节能减排之间究竟是顺势而为还是背道而驰,其影响机制为何?是亟待研究的问题。

已有相关研究多是集中于行业层面考察制造业价值链攀升与节能减排关系,缺乏基于省域层面考虑二者非线性特征和双向因果关系的实证研究,也较少清晰提供二者间传导机制的规范分析;另外,污染排放是一个连续、累积的调整过程,邻近地区空气污染物会在大气环流作用下发生跨界蔓延,大多数研究忽视了路径依赖和空间溢出效应会造成回归结果的偏差。本文的主要内容和边际贡献在于:首先,以能源强度效应、技术进步效应、产业结构高级化效应和产业结构合理化效应为视角,构建理论模型厘清制造业价值链攀升和节能减排的内在机制。其次,将制造业攀升的一次项和二次項、碳排放强度的时间和空间滞后项均作为解释变量引入动态空间面板杜宾模型中,以求刻画模型的时空依赖效应和控制双向因果问题;进而,从不同能耗强度、要素密集度制造业异质性角度探究制造业攀升对碳排放强度影响的差异性。最后,构建中介效应模型对制造业价值链攀升和节能减排的传导机制进行识别检验,以验证理论假说。

二、理论分析与研究假设

制造业价值链攀升能否成为节能减排的动力?具体的作用机制是怎样的?本文尝试把技术进步效应、能源强度效应、产业结构升级效应作为传导路径,探讨制造业价值链攀升对碳排放的内在影响机制。

价值链攀升是由价值链的低端向高端乃至顶端长期攀升并不断提升自身比较优势的一种过程[1]。改革开放初期,我国制造业整体发展水平表现落后,凭借丰富低廉的劳动力、能源禀赋等比较优势初步嵌入全球价值链体系,只能选择壁垒较低、生产技术含量不高且较为简单的加工组装等弱战略性环节,极易被跨国企业横向压榨和纵向挤压,以牺牲资源为代价的发展带来了连锁的环境污染问题[2]。随着包括我国在内的部分新兴经济体经济变得相对成熟和稳定,其中一些优秀的企业打通了技术梗阻甚至对发达国家的产品进行替代,在个别领域已经处于领先地位。当嵌入程度和位置到更高阶段时,更多地涉及研发、品牌销售和运营等高科技、高附加值的活动,资源消耗需求水平降低、能源利用率提高[3];企业已具有规模效益和进行技术溢出,会提高产品产出、带动产品附加值的提升,以技术资本代替人力与物质资本的投入,逐渐减少污染物的排放。从我国改革开放初期“以物为本”渐进到当下“以人为本”的制造业发展进程表现出,处于不同攀升时期的制造业可能会对碳排放表现出不同的作用方向,二者并非简单的线性关系。由此提出第一个理论假说。

假说1:制造业价值链攀升与碳排放之间存在先增后降的“倒U”型关系。

对假设1进行具体分析,制造业价值链攀升对研究减排影响的作用机制是沿着以下传导路径实现的。

技术进步效应。制造业攀升过程中我国等发展中国家本土企业会对发达国家主导企业进口关键零配件的先进技术、工艺进行模仿、学习,并吸收形成自身的技术创新效应(“进中学效应”)。而绿色技术进步则更有利于促进清洁生产和末端治理。但是制造业价值链攀升对技术进步的影响也不都是线性增加的,“波特假说”也提出企业进行研发活动本身具有对环境保护的“成本补偿”效应,但部分企业不愿为环境保护去挤占原本的研发创新投入而支付额外的成本,碳排放的增长速度会快于产出的增长速度。此外,发达国家为维护其国际市场垄断地位,会通过采取“技术锁定”和“再工业化”战略遏制发展中国家的技术进步和产品创新,迫使发展中国家的本土企业锁定在低附加值、创新水平较低的生产组装环节,以此来达到收缩部分国际业务的目的[4]。不仅如此,价值链嵌入位置和水平相近的国家亦有可能会对本国出口商品形成“挤出效应”。上述抑制性因素会引发企业行为短视化、抑制本土企业吸收先进外资环境技术,进一步制约可持续发展,形成粗放型增长模式的锁定。综合上述观点,技术进步效应是否推动减排效应是不确定的,其结论有待本文实证部分进行验证。由此进一步提出以下假说。

假说2:价值链攀升技术进步效应的双重作用效果,导致制造业价值链攀升通过技术进步效应对碳排放的影响可能呈非线性相关。

能源强度效应。制造业攀升对碳排放的影响还取决于在攀升过程中是否会产生更多的化石能源消费。传统制造业发展对化石燃料等能源资源存在着显著依赖性,不仅造成巨大的环境污染还将自身锁定在低端困境。在制造业价值链攀升初期,因煤炭资源丰富且市场准入门槛较低,煤炭消费量占比不断上升,经济体处于以高能耗、高排放为主要特征的工业化快速发展阶段,工业结构调整是基于保障能源供给缺口来满足能源需求,能源结构没有得到优化甚至可能进一步恶化。在此阶段不仅新能源开发成本过高无法实现对传统能源的替代效应而且节能减排技术还没有取得实质性突破,可能会存在进口方绿色技术吸收能力不足的现象。随着新经济发展及社会绿色意识的提高,制造业价值链攀升到成熟阶段,能源结构向低能耗低排放的方向调整,在此阶段,进口方对发达经济体嵌套在产品中的知识技术深入剖析,产生学习效应和竞争效应进行模仿吸收,进一步通过绿色技术创新等多种途径降低能源生产成本、提高能源利用效率、降低能源消费碳排放强度、减少污染成本[5]。综上进一步提出以下假说。

假说3:制造业价值链攀升通过能源强度效应影响碳排放,制造业攀升与能源强度呈 “倒U”型曲线关系对碳排放产生非线性影响。

产业结构升级效应。制造业价值链攀升过程中会伴随着产业结构的升级,具体表现形式一般有纵向高级化必然过渡,也有劳动、资本、技术等要素密集型逐渐转变,无论是哪种转换形式,中间必然会伴随着产品附加值的提高。制造业价值链攀升过程中,要素区际自由流动会产生“进口学习”效应。在没有市场分割制约下,要素会自发向高效生产部门集聚,推动产业结构高级化,但可能不利于产业间的均衡发展,产业结构偏离合理化。从另一角度看,发达经济体为维护自己的分工地位及高额垄断利润,会对其代工厂的产业链和功能升级制造阻碍,尤其是劳动密集型产品出口为主的国家最易被链主“结构封锁”形成“俘获”,迫使发展中国家被锁定在低附加值、高污染的技术生产路径,极易陷入困境和“陷阱”之中造成结构失衡、产能过剩,难以实现产业结构合理化升级和产业结构高级化升级、也难以对碳排放规模的扩张发挥有效地抑制作用进而加剧环境污染。综上进一步提出以下假说。

假说4:价值链攀升产业结构升级效应的双重作用效果,导致制造业价值链攀升通过产业结构高级化效应和产业结构合理化效应对碳排放的影响可能呈非线性相关。

三、模型设计、变量测度与数据说明

(一)模型设计

现有文献已经表明制造业价值链攀升和碳排放强度均存在显著的空间相关性,碳排放存在时间上的路径依赖特征[6]。因此,本文将碳排放强度、制造业攀升的空间滞后项作为工具变量纳入模型,并引入碳排放强度的时间滞后项,基于(1)式构建动态空间面板杜宾模型,同时对双向因果导致的内生性问题和时空依赖效应予以控制。

lnciit=β0+β1lncii,t-1+α1∑ni=1wijlncijt+β2gvcit+β3gvc2it+α2∑ni=1wijgvcjt+∑Xit+θ∑ni=1wijXjt+μi+φt+εit(1)

其中:下标i为省份,t为年份;ciit为碳排放强度,cii,t-1为碳排放强度的时间滞后项,wijcijt为碳排放强度的空间滞后项;gvc为制造业价值链攀升,根据假说1,将制造业攀升gvcit2的二次项也引入模型;β0~β3为待估参数,μi为地区固定效应,φ为时间效应,εit为随机扰动项;wij是用来刻画地区间空间关系的空间权重矩阵,空气污染的空间溢出效应与地区间的经济体量和地理距离均有联系,因此本文构建了基于地理距离空间权重矩阵wijd和经济距离权重矩阵wije的嵌套权重矩阵wij,令wij=0.5×wije+0.5×wijd,其中,wijd=1/dij,dij为地区i和地区j最近公里里程,wije=wijd×diag(Y1/Y-,Y2/Y-,…,YN/Y-)(diag即对角矩阵),Y-i表示地区i在考察期内的平均实际GDP;X为影响碳排放强度的控制变量(具体内容见后文)。

(二)变量测度

1.被解释变量:碳排放强度(ci)。指单位国民生产总值的增长产生的碳排放量,可以通过增加GDP或减少CO2排放达到碳减排目标。考虑到中国属于世界第二大经济体,对产出规模扩张更为迫切,基于这种国情定位来看,使用碳排放强度来表征碳排放污染比碳排放数量更符合中国经济发展阶段的特点[7]。

2.核心解释变量:制造业价值链攀升(gvc)。已有研究多以出口技术复杂度、出口价格指数、垂直专业化指数、上游度表征制造业价值链攀升。本文欲从区域角度探索制造业攀升与碳排放强度的关系,故借鉴余泳泽等(2019)[8]和石喜爱等(2018)[9]的方法,通过制造业行业出口产品的修正技术结构来表征该产品在国家或地区出口中的位置,以此构建制造业价值链攀升指标(gvc)。一般认为,一个國家的产品出口复杂度越高,所得附加值会相应提高,在经济竞争中的力量越强,价值链中的地位也就越高。因此制造业行业产品k出口技术复杂度受出口国人均GDP正向影响,权重xck/Xc/∑cxck/Xc是用制造业各行业产品的出口额比总出口额计算得来,表征国家c在k行业产品的出口显示性比较优势。

prodyk=∑cxck/Xc∑cxck/Xc×pgdpc(2)

gvci=∑kxikXi×prodyk(3)

其中,xck和xik分别为c国家和i地区制造业行业产品k的出口额;Xc和Xi分别为c国家和i地区制造业行业产品总出口额;pgdpc表示c国家实际人均GDP;prodyk为k行业产品出口技术复杂度;gvci为i地区制造业攀升位置。一般而言,不同国家或地区的出口产品质量差异普遍存在较大差异,为保证测算结果稳健性,本文借鉴Xu(2010)[10]采用单位产品价值衡量产品质量水平的做法修正产品出口技术复杂度。首先,计算c国家制造业行业产品k的出口相对价格qck,即qck=priceck÷∑nρnk×pricenk,priceck为c国家制造业行业产品k的出口产品价格,ρnk为n国家占全球制造业行业产品k出口总额的比重。进一步,将参数φ设为0.2,并使用qck对prodyk进行修正得到调整后的出口技术复杂度。最后,以此计算经质量调整的2002-2018年中国大陆地区30个省区市的制造业价值链攀升位置。

prodyadjk=qckφ×prodyk(4)

gvcadji=∑kxikXi×prodyadjk(5)

上述世界其他国家出口数据主要来自CEPII的BACI 数据库,省区市数据来自国研网对外贸易统计数据库,将其5000多种贸易产品的6位HS编码与《2017国民经济行业分类》中制造业C13-C43的二位代码商品一一对应,并将货币单位按照当年平均汇率进行计算。

3.控制变量。参考邵帅等 [6]关于碳排放的重要影响因素选择的控制变量。(1)城镇化(ur),采用城镇人口占总人口比重来表示。城市化进程加速过程中促进人口的集聚,进而引致更多的生活垃圾、能耗需求,带来碳排放规模扩张[11]。但当城市化发展到成熟的紧凑型城市阶段,连续的城市区域提高城市连通性和活动集中度来降低能源消耗和污染排放。因此,本文引入城市化的一次项和二次项并预期二者呈 “倒U”型的非线性关系。(2)经济发展水平(pgdp),以2002年不变价格的人均GDP表征,根据EKC假说,本文引入pgdp的一次项和二次项,验证二者关系。(3)能源消费结构(es),采用煤炭消费和能源消费总量的比值进行衡量,比值越高碳减排难度越大。(4)对外开放度(fdi),以FDI占GDP比重衡量,按平均汇率折算为人民币数值。(5)环境规制(er),采用各省份排污收费总额与工业增加值之比表示。

4.中介变量。通过上述传导机制的理论分析,选取以下中介变量。(1)能源强度(ei),指单位国民生产总值的增长产生的能源消费量,可以通过增加GDP或减少能源消费量达到节能目标。考虑到中国的城市化和工业化的快速推进带来了经济快速增长,但也导致了能源结构处于以煤炭为主、消费快速刚性的局面。将能源强度作为节能目标比能源消费量更有实际意义,也符合我国的经验研究[12]。根据假说3,将能源强度的二次项引入模型。(2)技术进步(rd),以平均每百人研发从业人员拥有的专利授予数量表征。(3)产业结构高级化(ois),表示产业由低级向高级阶段发展的过程,本文采用第三产业与第二产业的比值来表征。(4)产业结构合理化(ris),反映生产要素在产业间资源配置和协调情况,测算公式见式(6)。

RIS=∑ni=1YiYlnYiLi/YL=∑ni=1YiYlnYiY/LiL(6)

其中,i表示三大产业中的第i产业,n为产业部门数,Y和L分别为三大产业产值和就业人数。数值越大,产业结构越偏离均衡状态,产业结构越不合理。

(三)数据说明

上述的变量指标除制造业价值链攀升和碳排放强度外,均可从相关统计资料报告的数据中整理计算而得。制造业价值链攀升的相关数据主要来自于CEPII的BACI数据库以及国研网对外贸易统计数据库,而碳排放数据则需要通过IPCC(2006)中的参考方法并结合官方公布的相关参数对其进行估算。其中,考虑的能源种类有煤炭、焦炭、焦炉煤气、其他煤气、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气和天然气等化石能源,并对消费的各种能源剔除掉能源加工转换过程中的投入量、损失量以及工业生产中用作原料和材料的部分,从而得到30个省区市在2002-2018年的(净)消费量。

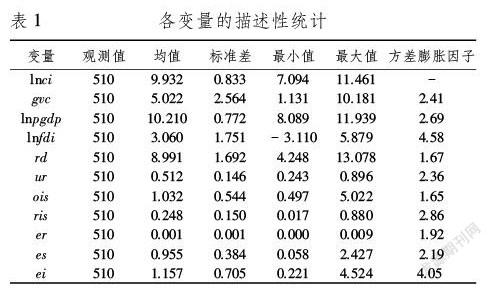

鉴于数据的可得性和确保统计口径的一致性,本文将研究样本设为2002-2018年中国30个省区市的平衡面板数据。对于个别缺失数据采用插值法进行补齐,数据主要来源于2003-2019年的《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》、各省区市统计年鉴与统计公报等,其中为消除价格影响对所有价格变量以2002年为基期进行平减调整。本文还对相关数据进行取对处理来降低样本数据的离散程度。表1报告了各变量的描述性统计结果,同时也对各变量之间的相关系数进行了检验。观察表1容易发现各变量均值和标准差均在合理的置信区间范围中,数据波动较小且未存在异常值,各变量之间的方差膨胀因子均小于4.58并且相关系数最大值为0.61,说明后文的回归分析可忽视解释变量间的严重共线问题。

四、实证结果与讨论

(一)初步统计观察

1.空间相关性检验结果 。CO2作为环境污染气体既会受大气环流等自然环境所影响,也会通过污染产业转移在地区间“自由流动”。进而,有必要通过对OLS回归的残差进行检验空间相关性估计结果。由碳排放强度与人均碳排放的莫兰散点图(图1)可以清晰地看出30个省区市的碳排放强度与人均碳排放多集中在一三象限,马太效应显著;同时对2002-2018年期间碳排放强度与人均碳排放的Morans I指数进行了测算,发现Morans I指数至少在5%的水平下显著且指数值不断增大。表明被解释变量具有明显的空间相关性且关联程度不断增强,采用空间面板模型是有意义的。

2.回归方法的选择与说明。表2汇报了选择空间面板模型的判别结果,依次进行的LM、Hausman、LR和Wald检验结果充分验证了选用时空双固定的SDM模型最合适。为了方便结果对比,本文报告了可行广义最小二乘法(FGLS)普通面板模型①、非空间动态面板(系统GMM)模型、时空双向固定的空间面板杜宾模型(SP-DM)以及动态空间面板杜宾模型(Han-Phillips GMM)的估计结果(见表3②)。

(二)制造业价值链攀升对碳排放强度的影响考察

由表3整体上来看,3种模型设定下不同变量估计系数的符号和大小相差不大,结果具有较高稳健性。具体来看模型1-4的制造业攀升一次项与二次平方项估计系数符号和显著性变化和理论预期有所出入,表明不考虑内生性问题和空间相关性将导致估计精准度下降。进一步看,碳排放强度的时间和空间滞后项均在1%的置信水平下呈现出显著的正相关性,表明中国区域碳排放强度具有顯著的“时间惯性”和空间溢出效应。综上,在下文中只重点讨论理论解释和计量结果更为优良的(Han-Phillips GMM)动态空间面板杜宾模型。

从模型7和模型8可以看出碳排放强度的时间滞后项显著为正,即表现为在时间维度上有一定动态连续性(“滚雪球效应”),强调轻易不要形成碳排放累积的“环境遗留问题”。碳排放强度的空间滞后项亦在1%的显著性水平上显著为正,存在空间依赖效应,这是因为空气污染会受大气环流等自然因素影响,地理距离邻近更意味着方便对污染物进行转移。在地方政府“谋利型”特性下,“中国式分权”驱使我国地理距离相近的地区之间的环境规制在支出和管理上采取相互模仿的博弈行为,策略互动向“低水平”均衡发展[13]。

从核心解释变量来看,制造业价值链攀升的一次项和二次项系数显著为正、负,且通过了U test检验,说明制造业价值链攀升确实与碳排放强度之间存在“倒U” 型关系,拐点值为8.3767,验证了假说1。在制造业价值链攀升初期企业制造业产值的增加是以牺牲环境质量为代价的,选择较为简单的加工组装等弱战略性环节去推进制造业发展。而在制造业攀升到更高阶段时,此阶段日趋严格的环境规制、专业化分工和清潔技术的改善,将对碳排放强度的快速增长发挥有效的抑制作用。制造业攀升的空间滞后项w×gvc在1%的水平上显著为正,显著的正外部性说明制造业攀升受经济活动地理相关性存在的影响。一个国家或地区商品生产,一般会就近选择转移污染密集型生产环节,邻近地区的制造业生产活动一定程度上会加剧本地区碳排放强度的增加。该结论隐喻表明不能片面局部地追究重污染地区的责任。

能源结构中煤炭消费比重系数显著为负,这可能与中国目前刚性的高能耗结构有关。环境规制的回归系数为负值但却不显著,可能原因是政策出台会产生“跟随成本效应”增加企业的污染控制成本,这样会导致企业利润下降、减少投资,不利于抑制碳排放规模。对外开放度系数显著为负,说明外国直接投资通常有助于减少中国当地的污染排放。外资涌入、出口扩大会刺激内外资企业吸引节能减排政策和环境友好型产品开展更加“绿色”的生产活动。人均GDP一次项回归系数显著为正,二次项系数不显著为负,且未通过U test检验,不满足传统的EKC假说。进一步说明不能盲目追求经济增长,否则容易导致严重的环境污染问题和资源危机。城市化对碳排放强度的一次项和二次项回归系数表现为显著为正和负,但未通过U test检验。表明我国绝大部分城市的城市化进程尚处于碳排放污染加剧的阶段(破碎化城市阶段),大多尚未达到紧凑型城市阶段。

(三)稳健性检验

为了证明上述回归结果的有效性,本小节基于动态空间面板杜宾模型进行了替换空间权重、工具变量、被解释变量和缩尾处理的稳健性检验,见表4。模型1采用地理邻近距离权重矩阵作回归;模型2选用制造业价值链攀升最高二阶的空间滞后项作为工具变量进行回归;模型3选取人均碳排放为被解释变量进行回归;模型4采用winsor对所有原始数据进行1%的缩尾处理并进行回归。可以看出,回归模型1-4的检验系数的符号和显著性均无明显变化。lnlpc和lnci依旧存在着路径依赖和空间溢出效应特征。这些估计证实了先前表3的估计结果,具有较高的稳健性。

(四)异质性分析

在制造业价值链攀升过程中,各要素不断从制造业低端行业向高端行业流动,制造业各行业的能源依赖度、污染排放度、生产要素密集度、技术水平差异巨大,不同制造业行业攀升对节能减排效应的影响效果必将相差甚远。基于此,有必要进一步分行业异质性研究制造业价值链高端攀升对节能减排可能产生的影响。

1.制造业能耗强度异质性分析。表5报告了不同能耗强度制造业对碳排放强度影响的空间动态面板模型的估计结果,本文替换了地理邻近距离矩阵的空间权重矩阵(模型2、5、8)及消费行为角度的被解释变量人均碳排放(模型3、6、9)以确保结果稳健性。三类行业内部模型回归系数的符号和显著性均无异常波动,表明基准结果具有较高可信度。

由表5可见,不同于全国整体的分析结果,对于低、中能耗行业而言,其制造业攀升对碳排放强度影响的一次项和二次项系数依旧分别在1%的置信水平下显著为正、负,与总体回归结果基本一般无二,二者之间仍表现为显著的“倒U型”曲线关系。即碳排放强度随中、低能耗强度的制造业攀升呈现出先升后降的趋势。对于高能耗行业而言,制造业攀升与碳排放强度间尚未形成显著的“倒U”型关系。该结果表明,制造业价值链攀升对节能减排的影响存在阶段性特征,二者之间的“脱钩”状态受行业能耗强度异质性的影响。低能耗制造业对碳排放强度的推动力较高,减排空间巨大。高能耗制造业的存在和发展有其客观性和必要性,其作为地方传统优势产业、主导产业往往更加依赖当地的资源禀赋,会消耗更多中间投入的资源性产品(石油、矿物、水电等自然资源),直接能耗系数较大[14]。

2.制造业生产要素密集度异质性分析。表6报告了不同要素密集度制造业对碳排放强度影响的空间动态面板模型的回归结果,本文替换了地理经济距离矩阵的空间权重矩阵(模型2、5、8)及消费行为角度的被解释变量人均碳排放(模型3、6、9)以确保结果稳健。可以看出三类行业内部模型的回归系数的符号和显著性均无明显差异,表明基准结果具有较高可信度。

从回归结果可以发现,制造业价值链高端攀升过程中对节能减排路径中具有行业要素密集度的差异性。不同要素密集型制造业的一次项和二次项系数符号均为正、负,但显著性却不同。具体来看,劳动密集型行业的系数是显著的,与全样本模型结果一致,这意味着随着价值链的攀升,碳排放强度表现为先升后降的演化态势;而资本密集型的一次项和二次项系数却不显著,无法有效推动我国节能减排效应的实现。这是因为,资本密集型行业是我国工业规划发展的传统部门,主要分布在基础工业和重加工业,对能源消费依赖较高。根据比较优势理论,中国出口产品主要定位在初级、低端产品,中国会强化从事劳动密集型产业,加工贸易模式快速扩张,使低加工水平的出口规模不断扩大。这一结论隐含的启示在于,中国制造业主要集中在劳动密集型低污染生产上,且其价值链将长期处于中低端的地位这一现实,需要加强模仿学习能力获取技术外溢效应,促进产品深加工和产业链附加值的提高,进而提高能源效率,助推节能减排。技术密集型制造业的二次项回归系数是在5%的置信水平下显著为负的,一次项显著为正, “倒U”型关系存在,且显著程度较资本密集型制造业更高。这一结论隐含着技术密集型制造业的清洁生产技术和投入产出效率有助于减少资源消耗和环境污染。

(五)传导机制分析

理论机制部分提出了制造业价值链攀升可以通过能源强度效应、产业结构高级化和合理化效应、技术进步效应四种途径对碳排放产生影响的假说,接下来,本文要对提出的假设进一步识别检验,探究二者之间是否存在这种机制。构建了如下3个方程所组成的中介效应模型:

lnciit=θ0+θ1lncii,t-1+α1∑ni=1wijlncijt+θ2gvcit+θ3gvc2it+α2∑ni=1wijgvcjt+θ4Cit+α3∑ni=1wijXCjt+μi+φt+δit(7)

Mit=β0+β1Mi,t-1+ω1∑ni=1wijMjt+β2gvcit+β3gvc2it+ω2∑ni=1wijgvcjt+β4Cit+ω3∑ni=1wijCjt+τi+εt+it(8)

lnciit=γ0+γ1lncii,t-1+ρ1∑ni=1wijlncijt+γ2gvcit+γ3gvc2it+ρ2∑ni=1wijgvcjt+γ4Mit+ρ3∑ni=1wijMjt+γ5Cit+ρ4∑ni=1wijCjt+ζi+κt+εit(9)

其中,C為控制变量组成的向量集;M为可能的中介变量,包括能源强度(ei)、产业结构高级化(ois)、产业结构合理化(ris)和技术进步(rd);gvc和ci分别代表制造业价值链攀升和碳排放强度。中介变量的检验原理为:先判断解释变量对被解释变量的影响系数θ2是否显著,在θ2显著的基础上判断β2和γ4是否显著,若三个系数均显著,则存在中介效应。若γ2不显著则存在完全中介效应,相反则存在部分中介效应。为避免 “假阳性”结果出现,另增加Sobel检验。

由表7可见,当能源强度效应为中介变量时,模型1-3的制造业攀升系数均显著且模型3显著小于模型1的制造业攀升系数,也显著通过了sobel统计检验结果,证明能源强度的部分中介效应存在,制造业价值链攀升可以同时实现节能和减排。同理可证产业结构高级化和合理化效应均符合部分中介效应的标准。而模型12中技术进步的回归系数为负却不显著,且未通过sobel检验的统计结果,据此可以判定技术进步并非制造业攀升影响碳排放强度的中介变量。这表明了我国制造业整体上不能对依附在价值链上技术创新有效吸收,而内部很多企业无法合理有效地配置行业间技术资源的投入和使用。很大程度上是“低端锁定”的结果,发达经济体的跨国企业在我国的布局大多定位为初级、低端加工制造工序,对其代工厂的产业链和功能升级制造“结构封锁”形成阻碍。而发达经济体利用其先进技术、销售渠道和设计能力,压缩中国技术学习和赶超的空间。极易形成低附加值、高污染产业的单向线性国际转移,陷入价值链非对称、结构失衡、产能过剩的困境当中,难以对碳排放规模的扩张发挥有效抑制的作用。这与假说3和假说4一致,与假说2有异。值得注意的是,观察模型2、5、8、9的gvc的一次项和二次项系数正负和显著情况,意外地发现,制造业价值链攀升与能源强度、产业结构高级化、产业结构合理化和技术进步二者之间并非简单的线性关系,除能源强度外,其余均呈现显著的“U型”曲线关系,处于不同攀升时期的制造业可能会对中介变量表现出不同的作用方向。

五、结论与建议

本文基于2002-2018年中国30个省区市的面板数据,采用动态空间面板杜宾模型和中介效应模型,系统地考察了制造业价值链攀升对碳排放强度的影响及其传导机制,并检验了不同能耗强度、要素密集度的制造业攀升对碳排放强度的异质性影响。研究结论总结如下:(1)假说1“制造业攀升与碳排放强度之间在全国层面存在典型的‘倒U型关系”得以验证,二者具有显著的“时间惯性”和空间溢出效应。(2)制造业价值链攀升与碳排放强度之间的“脱钩”状态受行业异质性影响。着眼于能耗强度,低能耗制造业对碳排放强度的推动力较高,减排空间巨大;高能耗制造业直接能耗系数较大,具有广阔的节能空间。着眼于要素密集度,劳动和技术密集型制造业对碳排放强度具有显著的促降作用;而资本密集型制造业则不利于碳减排。(3)处于不同攀升时期的制造业在给予中介效应非线性冲击后,假说3和假说4得以验证,能源强度效应、产业高级化效应和产业合理化效应对节能减排的偏效应产生正向绿色作用,对碳排放强度的抑制作用增强;而假说2不成立,技术进步效应的中介作用并不显著。综上,制造业价值链攀升能够同时实现节能和减排,可以成为我国节能减排的动力。

上述结论为中国开展低碳转型提供了理论和实践依据。为构建国内国际“双循环”相互促进的新发展格局,实现以实体经济(制造业)为主的未来发展战略与节能减排政策的有效融合,提出以下建议:首先,中国制造业应充分抓住构建“双循环”新发展格局的机遇,以供给侧结构性改革为主线,鼓励制造企业加强基础技术攻关,超前布局前沿技术研发,扩大先进技术设备和关键零部件进口,加大对国外引进技术、设备的贷款支持力度,通过创新驱动倒逼制造业价值链向中高端迈进,以抵御贸易摩擦带来的逆全球化风险。其次,升级巩固技术含量高的劳动密集型产业,在确保原有比较优势的基础上尽可能增加新的比较优势,依托国外循环提高中国劳动密集型产品在全球产品空间中的地位,而不是对其进行地消极地摒弃。再次,改变传统以高能耗商品出口的贸易格局,中国制造业需要走低能耗、高附加值的集约式发展道路,积极开发节能降耗技术开发与推广,对高能耗高污染产业进行着重改造升级,才能顺利步入拐点下行的环境友好型经济增长阶段。最后,切实做好区域联合环境执法监督,从省域内部出发重点找寻符合碳排放强度和能源强度“稳定”及“跃迁”特征的目标责任主体,根据不同违法行为处以具体处罚措施。在此基础上,将空间关联效应计入政策制定考量当中,从区域规划层面推进省域间在绿色低碳转型上的协同创新,合力加强全国统筹、内部纵深的节能减排联防联控机制。

注释:

① 结果表明随机扰动项存在组间异方差、组内自相关和截面相关,采取可行广义最小二乘法(FGLS)修正估计。模型1:修正Wald检验值为2049.91[0.00],Wooldridge检验值为5.109[0.03],Pesaran检验值为7.984[0.00];模型2:修正Wald检验值为457.87[0.00],Wooldridge检验值为4.112[0.05],Pesaran检验值为6.468[0.00]。

② 表3中,遵循“从一般到特殊”的建模思想,模型1、3、5、7仅考虑了重要变量对碳排放强度的影响,模型2、4、6、8在此基础上加入了其他变量;模型1-2未考虑内生性问题和空间效应,模型3-4为考虑空间效应,模型5-8综合考虑了内生性问题和空间效应;所有模型均引入了制造业价值链攀升、城市化、人均GDP的二次平方项来验证与被解释变量的非线性关系。

参考文献:

[1] Humphrey J, Schmitz H. How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?[J]. Regional Studies,2010,36(9): 1017-1027.

[2] 王玉燕,王建秀,阎俊爱.全球价值链嵌入的节能减排双重效应——来自中国工业面板数据的经验研究[J].中国软科学,2015(8):148-162.

[3] JU J D, YU X D. Productivity, Profitability,Production and Export Structures Along the Value Chain in China[J]. Journal of Comparative Economics,2015,43(1): 33-54.

[4] 吕越,陈帅,盛斌.嵌入全球价值链会导致中国制造的“低端锁定”吗?[J].管理世界,2018,34(8):11-29.

[5] 史丹.绿色发展与全球工业化的新阶段:中国的进展与比较[J].中国工业经济,2018(10):5-18.

[6] 邵帅,张可,豆建民.经济集聚的节能减排效应:理论与中国经验[J].管理世界,2019,35(1):36-60,226.

[7] 钟娟,魏彦杰.产业集聚与开放经济影响污染减排的空间效应分析[J].中国人口·资源与环境,2019,29(05):98-107.

[8] 余泳泽,張少辉,杜运苏.地方经济增长目标约束与制造业出口技术复杂度[J].世界经济,2019,42(10):120-142.

[9] 石喜爱,李廉水,程中华,等.“互联网+”对中国制造业价值链攀升的影响分析[J].科学学研究,2018,36(8):1384-1394.

[10]Bin Xu. The Sophistication of Exports: Is China special?[J]. China Economic Review,2010,21(3):482-493.

[11]Sadorsky P. Do Urbanization and Industrialization Affect Energy Intensity in Developing Countries?[J]. Energy Economics,2013,37(1):52-59.

[12]Fan Y, Liu L C, Wu, et al. Changes in Carbon Intensity in China: Empirical Findings From 1980-2003[J]. Ecological Economics,2006,62(3): 683-691.

[13]张华.地区间环境规制的策略互动研究——对环境规制非完全执行普遍性的解释[J].中国工业经济,2016(7):74-90.

[14]董梅,徐璋勇,李存芳.碳强度约束下的节能减排效应分析——基于能源和部门结构视角[J].软科学,2018,32(8):86-90.

[15]沈能,赵增耀,周晶晶.生产要素拥挤与最优集聚度识别——行业异质性的视角[J].中国工业经济,2014(5):83-95.

Abstract:Under the new development pattern of “double cycle”,the key to realize green transformation and development is whether China′s manufacturing value chain can achieve energy saving and emission reduction at the same time,and achieve the complementary effect. On the basis of combing the internal mechanism and transmission mechanism of the rising manufacturing value chain affecting carbon emission intensity,this paper constructs a dynamic spatial panel Dubin model to identify and test related theoretical hypotheses and intermediary transmission mechanisms. The research shows that the rising of manufacturing value chain in China′s regions can be the driving force of energy conservation and emission reduction,and there is a typical inverted U-shaped relationship between them,with significant “temporal inertia” and “spatial spillover effects”;the state of “decoupling” between the rise of the manufacturing value chain and carbon emission intensity is affected by the heterogeneity of different energy consumption and factor intensity in the manufacturing industry. Further analysis of transmission mechanism shows that after the manufacturing industry in different climbing periods gives nonlinear impact to the intermediary effect,energy intensity effect,industrial upgrading effect and industrial rationalization effect play a positive role in promoting the transmission path,while the intermediary effect of technological progress effect is not significant.

Key words:manufacturing value chain climbing;energy saving & emission reduction;carbon emission intensity;dynamic spatial panel Durbin model

(责任编辑:李江)