商文化在鄂东南与赣西北地区兴衰的时间与通道*

唐际根

(南方科技大学 文化遗产研究中心,广东 深圳 518000)

公元前16世纪,商文化随着商王朝崛起而南下,约在二里冈下层晚期抵达长江中游,随后沿江并跨江发展,向西进至湖南岳阳一带,向东则进至江西九江地区。商王朝中期,商文化在江西的分布达到顶峰,其影响力已深入到赣江中游。然而盛极而衰,大致在洹北商城晚期,商文化突然急剧退出长江中下游地区。殷墟一期以后,长江流域已完成了本土文化重新崛起的过程[1-2]。

对于商文化南渐,上述轮廓性总结已是共识,但对南渐过程的具体描述,学术界仍有分歧。关于商文化南下与北归的具体时间和路线、商文化滞留鄂东南-赣西北期间对此区域本土文明的影响等,都还需进一步论证。本文聚焦鄂东南与赣西北的商文化,就商文化的南进北归问题作一次局部观察。

一

在研究商文化南进的课题时,需要扎实的基础研究。近20年来,与商文化南进北归课题相关的区域,以鄂东南、赣西北进展最大,无论是资料还是基础研究均如此。资料方面,湖北大冶铜绿山[3]、武汉盘龙城[4]、阳新大路铺[5]三个重要遗址的发掘报告均已正式出版,还有黄陂鲁台山郭元咀[6]、黄梅意生寺[7]为代表的新材料。与此同时,江西的商代考古工作也有了长足长进。除了早年发掘的九江神墩[8]、龙王岭[9]、德安石灰山[10]、陈家墩[11-12]等遗址外,近年在九江荞麦岭发现了大量商文化遗存①,并且,近年还重新发掘了瑞昌铜岭遗址[13-16]。科研方面,主要进展表现在以下几个方面:一是提出“大路铺文化”[5,17];二是找到了铜绿山遗址的开采年代可以提前到商代甚至更早的证据[18];三是深入分析发现,原本认为是西周时期的两个重要考古遗址——蕲春毛家咀和新屋塆,可以毫不怀疑地改订为商代晚期[19]。除此之外,各地调查所获材料也逐渐引起人们重视[20-22]。湖北武穴雨山垴、涂望山、螺丝山,江西瑞昌余家山、大路口以及德安黄牛岭等地也有新的调查资料。更重要的是,永修燕坊乡发现器形与新干大洋洲商墓出土的形制相同的铜铙。这些发现,都使得我们可以聚集鄂东南、赣西北的商文化研究。

此外,湖北、江西两地的史前文化研究也取得进展,山背文化[23-24]、樊城堆文化[25-27]研究的深入,以及鹰潭角山遗址[28]、靖安郑家坳遗存[29]的发掘,使得我们有可能深入研究商文化遗存中的本地因素。

考古学上的“商文化”,具体表现在物质遗存上。考古实践中,许多遗址特别是大遗址,其文化构成都呈现多源的特点。许多遗址常常可以观察到遗址所在地的“本地陶器”,同时还能观察到来源不同的“外来陶器”(包括外地输入的陶器,或者遗址所在地受外来文化影响制造的陶器)。“外来陶器”的源头可能不止一处。学术界流行的“文化因素分析”,往往将某遗址的陶器分为几组,每组都有不同来源。就鄂东南、赣西北商时期遗址而言,要完全搞清楚各遗址全部陶器的来源有一定困难,但从遗址中甄别商式陶器则相对容易。由于中原商王朝的考古发现与研究相对充分,典型商式陶器的特征容易辨认。例如常见于郑州商城、小双桥、洹北商城的分裆高足根绳纹鬲、卷沿绳纹甗、浅腹盆、深腹罐、假腹豆、瓿、爵等。

利用商式陶器易于识别的特点,可将鄂东南、赣西北遗址中的“商式陶器”与“非商式陶器”区分开来,以观察前者在鄂东南、赣西北诸遗址中的变化。研究分两步实施。

(一)文化构成研究

选择经过正式发掘的遗址,将其出土陶器区别为“商式陶器”和“非商式陶器”。 就某个具体的遗址而言,关注如下两点:

1)商式陶器(或非商式陶器)在某遗址的出现时间、兴盛时间、大致消亡时间。

2)观察遗址以商式陶器为主,还是非商式陶器为主。

(二)商式陶器的兴衰时间

本文采用考古学文化编年来甄别商式陶器的出现时间、兴盛时间和消亡时间。

考古学的年代有多种表述,我们将商文化分为早商、中商、晚商三大时期[1,30-31],三大时期再进行若干分期,将分期串联起来,可得到完整的商文化编年框架。商王朝考古学文化的编年与分期[32],如表1所示。下文讨论所使用的分期或年代概念,均已列入表中。

表1 商王朝考古学文化的编年与分期

二

鄂东南、赣西北已发现的商文化遗址近百处。经过发掘的遗址有:武汉盘龙城、黄陂郭元咀;大冶铜绿山;蕲春毛家咀、新屋湾;阳新大路铺;黄梅意生寺;江西瑞昌铜陵、檀树岭;九江神墩、龙王岭、荞麦岭;德安石灰山、陈家墩;永修县燕坊乡青铜器。

清江盆地是商时期赣江流域的政治中心。牛城、吴城两处商时期城址,是观察商文化构成及出现时间的重要遗址。对这两处城址商文化因素变化的观察,有助于理解商文化南渐的历史,故本文将这两处城址也列入观察对象。

(一)盘龙城

盘龙城遗址经过多次发掘。《盘龙城1963—1994年考古发掘报告(上、下)》将盘龙城遗址的商文化遗存分为七期。如报告所指出的,尽管盘龙城遗址中确有二里头遗存(第一期),但遗址的主体是从二里冈下层二期阶段开始的,其中宫殿基址、城垣与城壕基本在第四期同时出现。

盘龙城出土陶鬲,有分裆鬲和鼎形鬲两种。前者为商式鬲,后者为本地鬲。以中原商王朝考古学文化的分期标准看分裆鬲,其年代均早于殷墟一期。甗、斝亦如是。被报告列入第六、七期的封口斝同样是商中期的。被报告列入第七期的陶簋、陶爵、陶浅腹盆,则是洹北商城晚期的形制,即中商三期。假腹豆和粗直柄真腹豆同样相当于洹北商城时期。即使年代略晚的折肩瓮(PYWM 11:40),也晚不到殷墟一期。

张昌平、孙卓论述说:“盘龙城城垣、城壕以及宫殿基址并未在兴起之初出现,第一、二期出现的遗存主要是小型房址、灰坑、窑址以及墓葬等反映普通社会生活的遗迹,此时盘龙城尚未形成中心城市,宫殿基址和随葬青铜器的贵族墓葬也未出现。”[33]

他们以大型公共建筑的使用为标志,将盘龙城聚落的布局变化分为三个阶段,大型基址出现之前的第一、二期为第一阶段,宫殿基址使用的第三至五期为第二阶段,宫殿基址转移到杨家湾为第三阶段。第三期盘龙城开始作为中心城市,社会等级得到了提升,并开始出现随葬青铜器的贵族墓葬。

简言之,第一阶段,城址尚未建起;第三阶段,城址不复存在。第二阶段是盘龙城作为中心城市的繁盛时期,第三阶段是盘龙城作为中心城市的衰落时期,高等级贵族墓地也相应迁移到杨家湾一带。

我们整理盘龙城“商式陶器”的结果与张昌平、孙卓的研究完全一致:盘龙城商代考古遗存的主体,其年代在早商二期至中商三期之间,或者此时间段为盘龙城的兴盛阶段。不仅如此,在盘龙城遗址的文化构成中,虽然有一定的本地因素,但整个早商二期至中商三期之间,商文化完全居于主导地位。商式陶器占主导地位,青铜器亦如此。此外,墓葬的葬俗、建筑的结构与建筑技术均反映了商人的主导地位。

(二)郭元咀

郭元咀的重要性在于发现大量铸铜遗迹。虽然发掘报告尚未正式公布,但通过媒体以及其他形式透露的材料表明,遗址中出土有早商二期的卷沿高足鬲,中商一期的浅腹锥足鼎,以及相当于中商二期和三期的方唇高裆鬲、直壁粗柄直腹豆。我们认为,此遗址的兴盛时期是早商二期至中商三期,而且商文化占据主导地位。

(三)铜绿山

铜绿山是商代并沿用至春秋战国以后的矿冶遗址,历年有多次发掘。近年陈树祥成功找到能够证明此遗址始采于商代甚至更早的多种证据[18]。此遗址出土包括陶鬲、带附耳的陶甗形器、器形酷似吴城文化一期的折肩尊、带“十”字纹的青铜锛等。更值得注意的是,在铜绿山遗址VII号矿体和XI号矿体支护木等碳样标本的碳十四测年数据中,有7个数据经校正后,年代都落在了早商和中商年代范围内。说明铜绿山开采的黄金时间是早商和中商时期,甚至更早,并且因铜绿山特殊的地理位置,需要重新认识其学术价值[34-35]。

(四)蕲春毛家咀及新屋塆

毛家咀遗址年代曾被认定为是西周时期[36]。最近牛世山有力论述了这是一处晚商遗址[19],且与之相近的新屋塆遗址年代也属晚商[37]。实际上,毛家咀遗址的年代并不限于商晚期。遗址中至少斝(II2/2:2B:30)和卷沿商式鬲(II7/1:3:27)两器应是中商三期,或者说洹北商城晚期。

毛家咀遗址的文化构成以本地成分为主。

(五)阳新大路铺

阳新大路铺遗址发掘面积较大,已有正式报告出版[5]。报告将遗址分为四期,第一期囊括了很长的时间范围,年代相当于二里冈上层二期晚段至殷墟四期早段。

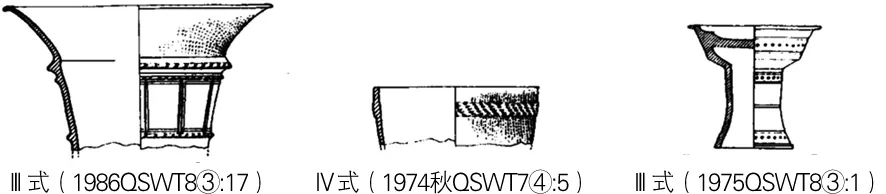

我们注意到,报告第一期的两件卷沿鬲(03EH103:3、03EH103:4),其形制特征明显早于二里冈上层二期晚段,甚至可能早到二里头文化晚期(如图1所示)。

图1 阳新大路铺出土的中原式陶鬲

由此可判定,大路铺遗址的年代可能比原先估计的要早。不过,大路铺的文化面貌显然以本地文化为主,典型商文化因素并不彰显,本地因素则极为浓烈[17]。

(六)黄梅意生寺

意生寺陶器标本丰富。遗址中的AI式斝(T1⑤:16)和BII钵(T1⑤:13)出自同一探方同一地层。两件器物的形制表现出中商一期或二期的特点。遗址中的部分卷沿鬲(H1:1)、卷沿深腹甗(H1:7)明显属于二里冈下层二期,即早商二期(如图2所示)。

意生寺遗址的文化构成,既有非商文化因素,也有商文化因素,但以商文化因素为主。

图2 黄梅意生寺出土的商式陶甗与陶鬲

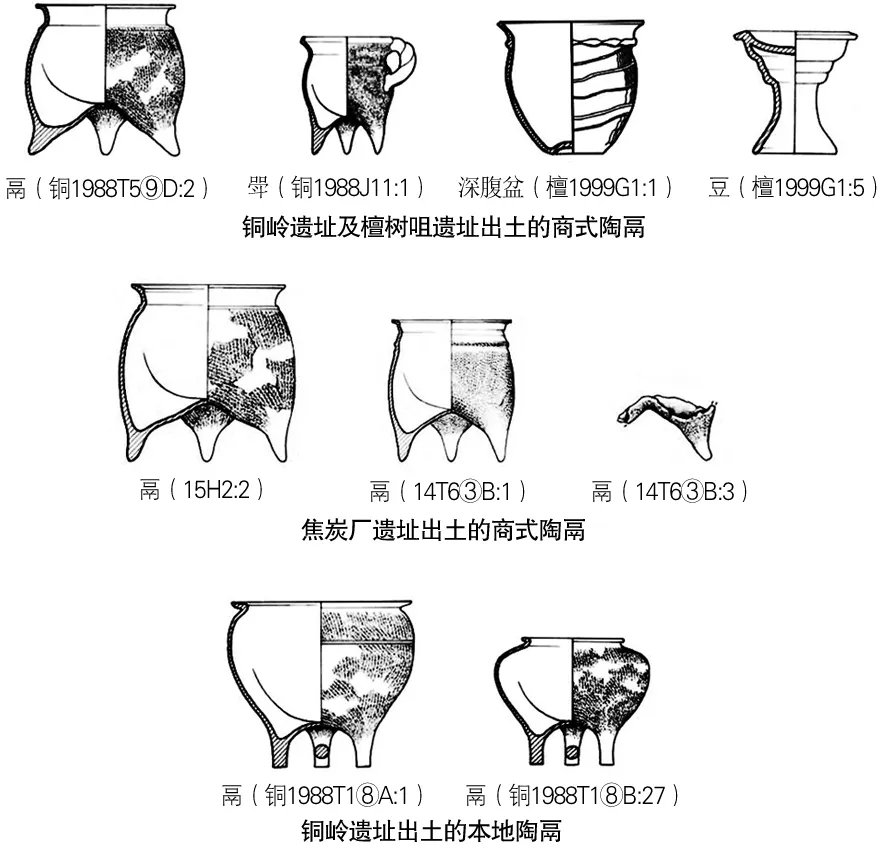

(七)瑞昌铜岭

瑞昌铜岭是商代以来的铜矿遗址,其发掘点并不限于铜岭一地[38-39]。1988年,檀树咀、焦炭厂等地也发掘到商代陶器标本[13-16]。

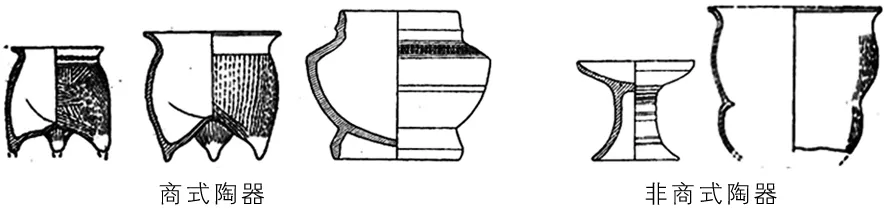

铜岭、檀树咀、焦炭厂等发掘点取得的陶器标本情况基本相同:都开始于早商三期,中商一期的标本则最为丰富,标本以商式折沿鬲、商式假腹豆为代表,也有本地因素甗形器为代表(如图3所示)。可知瑞昌铜岭及其附近的遗址,以中商时期为兴盛期,文化构成则以商文化为主,但也有一定量的本地文化。铜岭遗址发现的鼓肩平足根鬲,是本地文化或者非商文化的反映。

图3 瑞昌铜岭、檀树咀、焦炭厂等遗址

出土的商式陶器与非商式陶器

(八)神墩

神墩遗址是江西境内商代考古的重要发现,其重要意义在于提供了商文化叠压于本地史前文化之上的地层证据[8]。其上层堆积属于商代,商式因素明显,包括商式鬲、瓿等。除商式陶器外,神墩遗址中还出土有斜腹浅盘喇叭柄豆、鼎式鬲、附耳甗等本地因素(如图4所示)。无论鬲、瓿、圜底罐,器形特征都属于早商二期至中商三期。早商二期以卷沿分裆鬲为代表,中商三期则以折肩尊为代表。

图4 九江神墩遗址出土的商式陶器

与非商式陶器

(九)龙王岭

龙王岭遗址发掘时期早,出土陶器标本比较丰富[9]。此遗址中年代最早的商文化因素,以卷沿分裆鬲为代表,代表性遗迹为1号水井。此井不仅出土有商式卷沿高裆鬲,并且出土有尖锥足陶鼎(如图5所示)[9]。龙王岭陶器既有商式陶器,也有非商式陶器,遗址年代始于早商三期而终于中商三期。

图5 龙王岭遗址出土的商式陶器

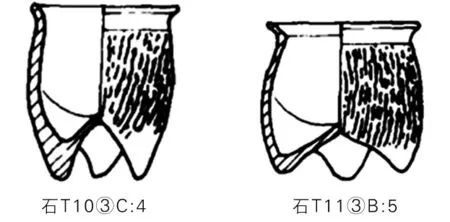

(十)石灰山

石灰山属发掘较早的遗址,出土陶器标本比较丰富[10]。整理者将石灰山遗存分为两期。遗址中出土的商式陶器,以卷沿和折沿分裆鬲最易分辨(如图6所示)。其中一期约相当于早商三期(二里冈上层一期),第二期约相当于中商三期(洹北商城晚期),两期均早于殷墟。

图6 石灰山遗址出土的商式陶鬲

豆海锋曾以石灰山作为典型遗址,提出“石灰山文化”的概念,并将石灰山、檀树咀、陈家墩、神墩、猪山垅等遗址均纳入“石灰山文化”的范畴,又将石灰山文化分为三期五段[40]。实际上其1~5段的年代相当于早商三期至中商三期。

(十一)陈家墩

陈家墩出土有商式鬲、商式鼎,也有本地折肩罐、附耳甗[11-12]。其中商式鬲年代最早者相当于中商一期或略早,最晚者属中商三期,与神墩情况相同。

(十二)吴城与牛城

吴城遗址和牛城遗址是江西境内商代考古的重大发现[41-42]。关于两处城址,学术界展开过比较充分的研究。2005年出版的《吴城:1973—2002年考古发掘报告》(简称《吴城报告》),将遗址分为三期七段[41]。《吴城报告》对各期段的年代推定在二里冈上层一期至殷墟晚期之间。

《吴城报告》对吴城遗址的分期序列是完整而严密的,但对各期段年代的判定,或可略作调整。微调之后,《吴城报告》各期段的年代如表2所示。

表2 《吴城报告》的分期与年代

从出土陶器看,《吴城报告》所列吴城二期早段,完全可以判定为中商时期遗存。《吴城报告》所列举的陶器中,有腹部带条棱的大口尊、直壁浅盘的假腹豆(如图7所示),均是典型的洹北商城阶段常见器物。

图7 《吴城报告》所列二期早段陶器

从文化构成看,吴城、牛城两遗址均包括商式陶器和非商式陶器,前者有鬲、瓿、镂孔豆、大口尊,后者有折肩罐、甗形器、小底大口缸。两相比较,两遗址中非商式陶器的数量远多于商式陶器。需要特别指出的是,商式陶器在两遗址中仅限于早期。例如吴城遗址中,吴城一期陶器中的鬲、豆、大口尊等显示相对较强的商式风格,但吴城二期以后,商式风格几乎消失殆尽。不过即使是在吴城一期,非商式陶器仍然处于主导地位,至少与商式陶器平分秋色。这也是为什么诸多学者将吴城文化受商文化影响的独立地方性文化的原因[43]。

与牛城文化关系密切的新干大洋洲商代墓[44],虽然青铜器无论是器形还是铸造技术都明显受中原商文化影响,但本土特征仍然十分明显。关于商文化从吴城、牛城两遗址消退的时间,根据《吴城报告》,可以确定为殷墟一期以前。

三

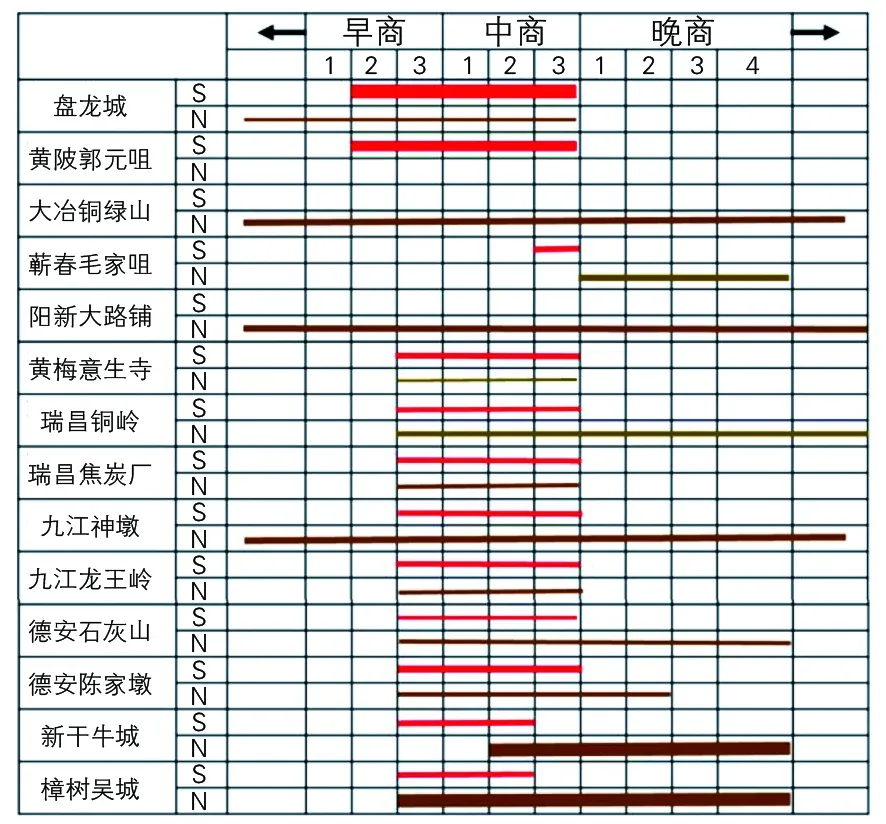

鄂东南和赣西北做过考古工作的遗址显然不止上述15处。例如湖北境内有黄梅陆墩[45],江西境内还有九江八哥山、德安猪山垅、黄牛岭、米粮铺、蚌壳山等[46-48]。但上述15处遗址发掘相对充分,对各自遗址来说标本具有代表性。总结此类遗址中商式陶器的出现与消亡以及商文化与非商文化的兴衰,如图8所示。

从图8中可以明确看出,商式陶器出现在鄂东南的时间大致是早商二期,九江的德安一带商式陶器的出现时间是早商三期,前者略早于后者。

图8 商文化在鄂东南、赣西北地区商代遗址中的

兴衰年代与文化构成表现

说明:表中红色表示“商式陶器”流行时间;褐色表示“非商式陶器”的流行时间;线段粗细与所代表陶器的比例相关。粗线段表示占据主导地位;“S”表示“商式陶器”所代表的文化因素;“N”表示“非商式陶器”所代表的文化因素。

商文化进入鄂东南和赣西北后,都在中商阶段进入鼎盛时期。然而却在中商三期之后、殷墟一期之前从两地消失。至于清江盆地,商文化虽然施加了影响,但一直都以江西本土文化为主(至少是以非商文化为主)。

鄂东南-赣西北地区商代遗址中的考古学文化构成,因遗址不同而有所差异。不同遗址商式陶器的含量差别,或与此遗址对于商王朝的意义相关联(如图9所示)。

近年由于阜南台家寺遗址[49]的发现,以及此前考古学界在六安众德寺[50]、含山大城墩[51]等地的考古工作,有学者认为商文化南下江西的通道,或系安阳经阜南到安徽后,沿安徽西南进入九江地区[52]。

本文整理鄂东南-赣西北诸遗址商文化的结果,则将商文化进入江西的路线指向了黄石-九江一线。黄石-九江系长江干流,沿途商代遗址呈“夹江分布”的特点,而且年代上似乎越靠近湖北境内年代越早,越偏离长江往南年代越晚。由此几乎可以确证商文化进入盘龙城之后,系沿长江进入江西境内。从黄石至九江的文化通道,或可称为“黄九通道”(如图10所示)。

图9 鄂东南、赣西北典型商代遗址分布位置图

图10 黄九通道示意图

正是因为黄九通道的存在,才有了后来商文化大范围影响江西[53],从而出现清江盆地的吴城与牛城遗址。当然,黄九通道的存在并不排斥部分商文化通过安徽进入江西境内的可能性②。

注 释

① 荞麦岭遗址资料未发表,本文暂不引用荞麦岭遗址资料。

② 鄂东南-赣西北的考古发现中,九江荞麦岭遗址极为重要。发掘成果表明,荞麦岭遗址属商式陶器为主、非商式陶器居从属地位的遗址。考虑到该遗址的资料并未正式发表,本文暂不将其纳入正文讨论。文章写作过程中,诸多同仁提供了帮助。张昌平、万琳、陈树祥、饶华松先生分别陪同作者实地考察了武汉盘龙城、大冶铜绿山遗址,以及九江地区的多处商时期遗址。常淑敏协助整理了相关考古资料,并参与讨论了写作思路。在此一并致谢!