士医之交:程敏政《篁墩文集》中医者的形象书写

高加康 吴大昕

医疗社会史①国内有关医疗社会史的研究已颇具规模,对于这一学科方向的展望与探索具体可见余新忠:《中国疾病、医疗史探索的过去、现实与可能》,《历史研究》2003年第4期。概念自20世纪80年代传入中国以来,作为社会史的一部分,经过学界30多年的努力耕耘,已经取得了一定的成果,解决了一些以前学界未曾关注过的问题,也建立了历史学、医学和社会学等多学科相互交流的桥梁。中国古代医者社交网络的形成与发展是当今医疗社会史中的一个重要话题。在与医者交往的各色人群中,“士人”群体一直扮演着重要角色,自宋以来,医者群体中有许多弃儒从医或儒医兼通者,他们都具有一定的儒学功底,因此很方便结交一些官员、儒生,从而形成医士社交圈。

在“医士交往”问题上,学界历来关注医者角度,缺少士人角度的分析。目前国内的医疗社会史研究成果主要集中在疾病史、医疗环境史、医疗制度史等方面,这三方面虽然成果较为丰富,在其中也有部分涉及医疗交往的问题,但是对于医者交往问题的专门研究成果却较少,②关于这方面的研究,主要有易素梅:《宋代的士人与医方——以苏沈内翰良方为中心的考察》,《人文杂志》2016年第11期;余新忠:《扬州“名医”李炳的医疗生涯及其历史记忆——兼论清代医生医名的获取与流传》,《社会科学》2011年第3期。尽管这一方面的研究所关照的对象各不相同,分析的问题也各有所重,但它们更多是以医者为主要分析对象,士人只是作为医者社交圈中的一环。王敏对清代医者何其伟进行的个案研究,主要介绍了以医者何其伟为中心的医士社交圈①王敏:《清代松江“医、士交游”与儒医社交圈之形成——以民间医生何其伟为个案的考察》,《社会科学》2009年第12期。 关于这方面的研究,主要有苏卫平:《明清以来徽州区域的疾病与医疗卫生体系研究》,上海师范大学硕士学位论文,2009年;唐力行、苏卫平:《明清以来徽州的疾疫与宗族医疗保障功能——兼论新安医学兴起的原因》,《史林》2009年第3期;张兰兰:《明清时期的徽州医学》,兰州大学硕士学位论文,2010年。;周剑在《元代医士交游现象初探》中分析了元代士医交往有其思想基础和现实因素,但依旧是以医者为中心进行的探讨②周剑:《元代医士交游现象初探》,《黑龙江史志》2014年第23期。;另外,王涛锴则将医士交往归纳为儒化、医学化的斗争,认为士大夫以其儒家立场对当时的医德伦理进行了塑造③王涛锴:《明前期士大夫的医学化与医、儒互动》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)2018年第5期。。

讨论“医士交往”话题时,绕不开“儒医”这一特殊群体。对于中国古代“儒医”的研究④对于“儒医”的研究,除历史学界外,中医文献学界对儒医的研究则多停留在具体个案的医学思想分析之上,不在本文分析范围之内,因此对其不做过多陈述。,起发轫之功的当推陈元朋的《两宋的尚医士人与儒医:兼论其在金元的流变》,陈在本书中论述了“儒医”在宋元时期的发展流变;⑤关于陈元朋“儒医流变”的观点,具体可参见陈元朋:《两宋的尚医士人与儒医:兼论其在金元的流变》,台北:台湾大学出版中心,1997年。陈在该书中写道“儒医价值标准的发展圆熟,大概在南宋与金代已然确立,而专业医者之得此称谓,则不啻是个明显的标示。至此以迄于元代,这称谓所蕴含的意义,大抵没有太大的更易。不过这并不意味元代的相关例证,便对我们的探索毫无价值。因为元代的个案不仅足以说明儒医概念在宋以后持续存在的事实,更告诉我们这种儒、医不分的现象还有着世代相传的特点,元代众多医家因家世儒医而得称儒医的个案,便是最好的说明。”冯玉荣对明末清初儒医地位及其生存状况的研究也颇具代表性,认为“儒医”是士人与医者交汇融合的一种特殊职业;⑥参见冯玉荣:《医籍、医名与医理:明末李中梓的儒医形象及知识传承》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2014年第4期;冯玉荣:《医与士之间:明末清初上海李延昰的边缘人生》,《复旦学报》(社会科学版)2014年第5期;冯玉荣:《医学的正典化与大众化:明清之际的儒医与“医宗”》,《学术月刊》2015年第4期;冯玉荣:《上医医国:一位晚明医家日常生活中的医疗与政治》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2018年第3期。狄鸿旭则以华北地方志为主要史料,具体分析了儒医群体在行医之外还兼具处理地方公共事务的能力;⑦狄鸿旭:《清代华北儒医的形象与社区角色——以地方志记载为中心》,《中国地方志》2019年第5期。孙新红则将儒医放置在新仁学视域中,重新审视这一群体形成的内在思想逻辑;⑧孙新红:《新仁学视域下的儒医新论》,《孔子研究》2017年第4期。吴琦认为明清时期的儒医已呈现初一种知识群体化的现象,体现了近世知识群体的内部变化及其与社会的互动关系。⑨吴琦:《近世知识群体的专业化与社会变迁——以史家、儒医、讼师为中心的考察》,《学习与探索》2012年第7期。从这些对儒医的研究中可以看出,学界在这一领域的研究已深耕许久,在儒医思想、形象、地位等方面的研究都有一定的成果,但仍然缺少儒医与士人阶层互动的研究。

此外,学界对程敏政的研究点主要是以他的著作为基础,从而分析与其著作相关的问题,包括著作内容、著作背景等,对程敏政的思想主张与宗族观念着墨颇多。⑩关于这方面的研究,主要有:解光宇:《程敏政、程曈关于“朱、陆异同”的对立及其影响》,《中国哲学史》2003年第1期;解光宇:《程敏政“和会朱陆”思想及其影响》,《孔子研究》2002年第2期;刘彭冰:《程敏政年谱》,安徽大学硕士学位论文,2003年;常建华:《程敏政〈新安程氏统宗世谱〉谱学问题初探》,《河北学刊》2005第6期;徐彬:《程敏政的家谱编修及其影响》,《淮北师范大学学报》(哲学社会科学版)2011年第5期。在医疗社会史方面,对程敏政的研究则主要集中在他所在的家族——徽州程氏家族的族医问题上,⑪王敏:《清代松江“医、士交游”与儒医社交圈之形成——以民间医生何其伟为个案的考察》,《社会科学》2009年第12期。 关于这方面的研究,主要有苏卫平:《明清以来徽州区域的疾病与医疗卫生体系研究》,上海师范大学硕士学位论文,2009年;唐力行、苏卫平:《明清以来徽州的疾疫与宗族医疗保障功能——兼论新安医学兴起的原因》,《史林》2009年第3期;张兰兰:《明清时期的徽州医学》,兰州大学硕士学位论文,2010年。对于程敏政个人的医疗社会研究较少。因此,以程敏政为中心,研究其与医者的社交问题,可以在一定程度上促进学术界对程敏政的进一步完善研究。

本文从士人角度,以程敏政《篁墩文集》为中心文本,具体分析程敏政在文集中涉及的医者身份、程敏政与医者的交往方式、程敏政的书写手法等内容,窥探明代中后期士人交往活动中,士人是怎样与医者这一特殊群体展开交往的?士人所交往的医者有什么共同特点?医者在与士人的交往过程中有何诉求?出现这种诉求的原因是什么?以期发现这一时期医者群体在士人生活中占有怎样的地位,并尝试推进陈元朋对中国古代“儒医”发展流变的研究。

一、程敏政与《篁墩文集》

程敏政(1446—1499)字克勤,中年后号篁墩,又号篁墩居士、篁墩老人、留暖道人,南直隶徽州府人,后居歙县篁墩(今屯溪篁墩),时人称为程篁墩,是明代成化、弘治年间的一位官员、学者,其父为南京兵部尚书程信。程敏政在十岁时,以“神童”身份被荐入朝,并由皇帝下诏,就读于翰林院。成化二年中一甲二名进士,并授翰林院编修,开始了他的仕官生涯,并最终官至礼部右侍郎。程敏政一生著作丰富,诸如《篁墩文集》①《篁墩文集》共93卷,汇集了程敏政一生的心血,在《四库全书总目》中录作《篁墩集》,亦有称之为《篁墩先生文集》者。黄虞稷的《千顷堂书目》著录曰:“《外集》12卷、《别集》5卷、《行素稿》1卷、《拾遗》1卷、《杂著》10卷。”这些作品应单独成集,今却未见其传。但是文渊阁四库全书本《篁墩文集》后有《拾遗》1卷,应是《千顷堂书目》中的《拾遗》。《篁墩文集》卷1至卷8是经筵讲章、讲义之内容,卷9至卷60是诗歌创作,卷61至卷93是古文创作,后附诗文合一的《拾遗》。、《新安文献志》、《明文衡》等,在文献学、理学及文学等领域取得了诸多成就,对明代中期学术思想风气的转变起到了重要作用。他作为一代文学家,且其为官时间很长,因此在其一生中,交游者众多,这些交游者的身份也多种多样,其中就包括“医者”这一特殊群体。

《篁墩文集》涉及20 余位医者,其中既包括当时知名的太医医官,也包括身份卑微的乡野医者,这些医者在其文集中的集中出现反映了程敏政一生与医者之间存在着紧密的联系。这种现象固然与他身为官员意图扩大社交圈,巩固官场地位有关,但也与其身边亲人的过早离世有着密切关系。程敏政与大学士李贤长女育有二子一女,但只有长男程埙长大成人,次男程圻(1481年,5岁逝)和小女儿月仙都是在五岁时便早夭,其二弟程敏行(1478年,35 岁逝)和三弟程敏德(1487年,25岁逝)也都未及中年便离世。除此之外,自宋以来,文人士大夫大多喜爱钻研医学,并有许多独特的见解,保持与医者的联系,不仅可以探讨医理、切磋医术,还可以在自己以及家人患病时得到比较可靠的较好的医疗资源。

有关医者的文章大多集中在传记、诗歌等篇章,其他篇章鲜有涉及。从这些文章题材可以看出,程敏政与医者的交往并非只是一种简单的模式,而是存在着多种模式。这些模式的存在恰恰说明医者群体在程敏政交游网中占有重要地位。

从宏观的时代背景看,程敏政生活在明朝中期,这一时期的明王朝承平已久,在经济、思想等方面发生了巨大改变。一方面,社会经济在经历了上百年的休养生息后,得到了恢复与发展,在明中期,由于东南沿海地区商业、手工业的快速发展,各种商业市镇蓬勃兴起,社会物质财富也日渐积累。另一方面,随着整体社会财富的增加和阶层间贫富差距的增大,这一时期又产生了新的社会思想和社会矛盾,但传统的儒家学说仍占据重要地位。受自身仕官经历和家庭言传身教等影响,程敏政始终对居于正统地位的儒家学说抱有积极肯定的态度,并且对程朱理学进行了深入的研究和探讨,在他存世的著作中就有许多关于程朱理学的篇目,这使得他对当时出现的诸多社会现象及社会问题都有着自己的思考与认识。

程敏政不仅在朝堂政务中积极发挥自己的政见,而且还主导了其徽州宗族谱系的重构,试图树立程氏家族在徽州举足轻重的地位。①章毅:《理学、士绅与宗族宋明时期徽州的文化与社会》,杭州:浙江大学出版社,2017年,第202-220页。倡导社会影响,重视宗族观念,推崇儒学思想以及繁杂的交游网络,这些不仅是程敏政自身独特的身份符号,同时也是明代中后期传统以儒入仕的文官的典型特点。

且不可否认的是,有明一代儒学一直在发展之中,这不仅是因为元朝灭亡后,科举制度再次回归正轨,熟背四书五经的“儒士”们大量进入统治阶层,而且由于儒学传统在社会生活中的影响愈来愈重要,社会上对儒学的尊重与向往的风气也直接影响了医者这类群体的价值取向。

二、《篁墩文集》中的医者分类

程敏政《篁墩文集》中主要涉及医者的文章、诗词共计23 篇,根据程敏政在文中对医者的描述,所记载的医者大致可以分为族医②有关“族医”一词的发展由来以及具体研究,参见唐力行、苏卫平:《明清以来徽州的疾疫与宗族医疗保障功能——兼论新安医学兴起的原因》,《史林》2009年第3期。、医官、乡野医者和其他医者四类,由于这些医者直接或间接都与程敏政有过交集,因此这些医者生活的年代大致都在明前中期,与程敏政生活的年代基本相同。

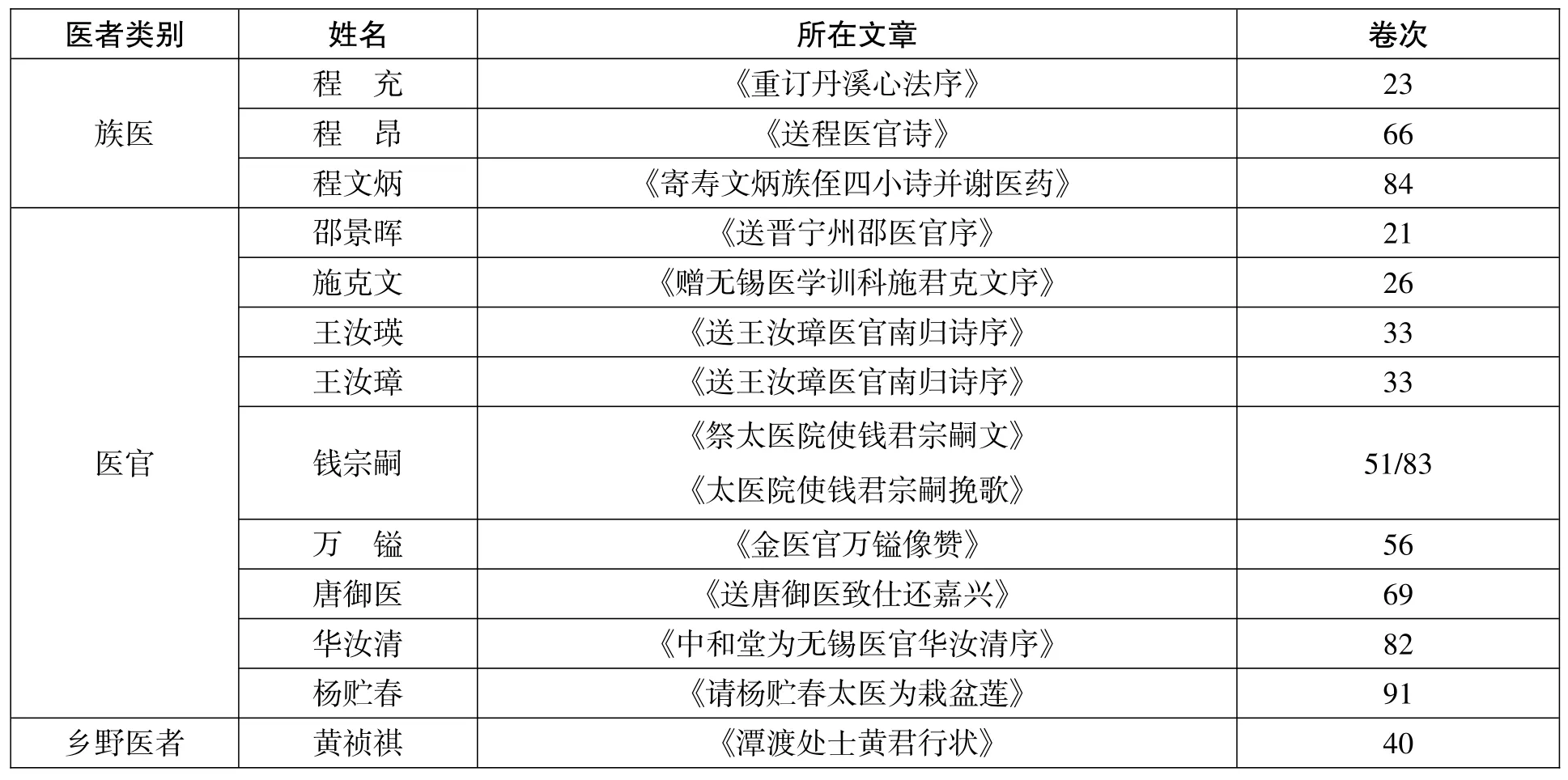

表1 医者分类表

资料来源:程敏政:《篁墩文集》卷二十三,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1252、1253册。

(一)族医

明清时期徽州地区的医学异常发达,突出表现为医生数量众多。中国古代医术的传承大致有三种途径:师承、私淑自学和家传。其中,师徒相传是古代医学教育的主流方式,私淑自学者则占少数,而以家族为纽带的家传是中医学术传承的特殊方式。徽州医学的传承中就表现出明显的家族传承特色。

自宋代以来,徽州医学出现了父子相传、兄弟相授、祖孙相承、世代业医等形式的家族传承,涌现出了新安张氏家族、新安陆氏家族、歙县余氏家族、澄塘吴氏家族以及程敏政所在的休宁程氏家族等医学家族。不仅如此,为保障族人的生命健康,照顾较为贫弱之人,程氏家族借助宗族力量,使族医成为宗族体制的一部分,将其放在宗族事务的重要位置,并成为一种“族规家法”①休宁程氏宗族的族规家法中规定在族长之下“立司礼一人,以有文者为之,俾相族人吉凶之礼;立典事一人,以有才干者为之,俾相族人之凡役事;择子弟一人为医,以治举族之疾,择有德而文者一人,以为举族之师。”参见程一枝:《程典》卷19《宗法志》,明万历二十七年刻本,第22页。。

程氏家族族医的设立使得其家族的医者数量众多,人才辈出,因此这也使得与程敏政交往的医者中有很大一部分是属于其同族的,像程充、程昂和程文炳等人。这些族医占据了程敏政交往医者中较大一部分比例。

在程敏政撰写的《重订丹溪心法序》中提到同族之医程充。程充,字用光,其家世代以儒为业,但程充也喜好医学,并熟读医书,因发现当时所存《丹溪心法》有版本错误,恐后世混淆,故自亲自订新版《丹溪心法》。因为程充与程敏政同为休宁“陈将军忠壮公后”,故而程充请同族之人程敏政为该书写序,而程敏政虽“余故以多病好医而未能也”,但为“使业医者知其道本出于圣人,其书本足以比《易》,而非可以自卑”,所以写作了此序。②程敏政:《篁墩文集》卷23,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1253册,第403页

在《篁墩文集》中有两首诗提及休宁程氏家族的两位族医,一位是族内医官程昂,另一位是其族侄程文炳。程敏政在《送程医官诗》序中再次提到“同出忠壮公谱”。程昂是时任河南参政程用元之子,程敏政在京师,而“乡人在京师者无不喜昂之克自立也”,此次程昂因被举荐为医官,到京师接受太医院考试后,赴吏部授为医学训科,授官后,程昂拜访程敏政,并给程敏政送达父亲程用元的书信,求其为“两夫子之新祠”作记,故而写作此诗。①程敏政:《篁墩文集》卷66,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1253册,第443页。

在另一首诗《寄寿文炳族侄四小诗并谢医药》中,程敏政不但表达了对程文炳在自己生病时寄药的感谢之情,还赞扬程文炳有相国之风。②《寄寿文炳族侄四小诗并谢医药》:“林下相随麋鹿群,一春多病思纷纷。参苓有药能投我,不废勤耕与售文。绿槐分影到堂东,人物犹存相国风。胜日有期开寿燕,沙溪春酒一尊同。”参见程敏政:《篁墩文集》卷84,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1253册,第656页。此诗本身称赞程文炳医术高超,从题目可以看出程文炳是程敏政族侄,而且程文炳还曾在程敏政生病时向其赠送医药。

由上可以看出,这三位族医都是程敏政家族内的晚辈,交往不仅仅涉及医疗活动,更多的是宗族内长辈对晚辈的提携与鼓励。而且这些所谓的“族医”其身份具有双重性:一方面是保障其宗族医疗活动的族医;另一方面也担任当地政府的医学官员,如医学训科等。

(二)医官

程敏政官至礼部右侍郎,其父同样在朝为官几十载,出生在官宦世家以及多年为官经历等原因,使程敏政形成了自己的士人交往圈,因此,与其交往的医者中医官的比例也较大。这些医官主要可以分为两类,一是医学训科,二是御医。

首先,《篁墩文集》中所涉及的医学训科,其任职地点主要集中在无锡、新安等江南地区,但也有地处远疆的云南,值得注意的是,这些医学训科与程敏政之间的交往全非依靠医疗活动建立的,而是通过官员之间相互引荐、文人之间相互唱和等方式建立的。

明代医学训科是明代在地方设置的医政官员,③明朝洪武时期继承宋元在州县设立医学的制度,并于洪武十七年下令,在地方府州县均设置医学:“府,正科一人,从九品;州,典科一人;县,训科一人。”“设官不给禄”。这使得地方衙门多设立医学。参见《明史》卷75《志第五十一·职官四》,北京:中华书局,第6册,第1853页。但由于除了府医学之外,其他更低下的医官皆不入流,并常受到当地官员的指挥差遣,这使得这些医学训科经常往来于其他官员之间,并建立起交往关系。

在《送晋宁州邵医官序》中,程敏政提及晋宁州医学训科邵景晖,此人为尚宝司丞邵士钦之父,因敏政与邵士钦游玩,故而结识邵景晖。当邵景晖“受荐起为典科于晋宁州医学”时,“士钦相率来请一言赠之行”,④程敏政:《篁墩文集》卷21,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1252册,第368页。程敏政出于友谊之情,写作了这篇文章。

在另一篇文章《赠无锡医学训科施君克文序》中,程敏政记述了施彦清、施克文父子。施克文是施彦清从子。施彦清本是无锡医学训科,后应诏进京,无锡医学训科遂缺,因施彦清医望甚高,乡人请其推荐新的医学训科,施彦清推荐了从子施克文,后经太医院考核通过后,施克文正式任无锡医学训科。程敏政写作这篇文章是因为“盛君舜臣方为礼部官属,于克文有亲好,请余一言为贺”。⑤程敏政:《篁墩文集》卷26,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1252册,第453页。但值得一提的是,施彦清与程敏政是好友,两者之间多有唱和。①例如《上巳日秦廷韶、方伯与、施彦清、盛舜臣饯至惠山》:“倚棹寻源到薜萝,任催斜日下林柯。游人不减吴庄盛,题字还疑宋刻多。万树野红真绚画,一泓寒渌未盈科。石床他日如堪借,来听松风和醉歌。”参见程敏政:《篁墩文集》卷88,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1253册,第701页。

其次,御医这一医官身份在《篁墩文集》中出现也颇多。其中与太医院使钱宗嗣相关的文章有两篇,分别是《太医院使钱君宗嗣挽歌》和《祭太医院使钱君宗嗣文》。值得注意的是,这两篇文章都是在钱宗嗣去世后写的。另外提及的御医还有《送唐御医致仕还嘉兴》中的唐御医以及《请杨贮春太医为栽盆莲》中的杨贮春。

除以上两类之外,还有知道是医官,但由于程敏政记述过于简单,在其他文献中也暂未见记载,并不知所任具体是何官职的医者,诸如《金医官万镒像赞》中的万镒与《中和堂为无锡医官华汝清序》中的华汝清。

(三)乡野医者

乡野医者的记述集中在《篁墩文集》中的40卷到49卷,主要是人物传记、墓志铭等体裁。

在《潭渡处士黄君行状》中,程敏政记述了歙县潭渡乡医者黄祯祺的一生。该文赞扬了黄祯祺善待继母、团结弟兄、关爱晚辈、与邻和睦等美德淑行,还提及黄祯祺作为一名乡间儒医,为医时不计较个人得失,一心只为解决病者痛苦的高尚节操。但在此篇文章中,程敏政并未提及写作该文的动机。一般而言,“行状”③“行状”是一种叙述死者世系、生平、生卒年月、籍贯、事迹的文章类型,常由死者门生故吏或亲友撰述,以留作撰写墓志或为史官提供立传的依据。之文,家人为突显逝者的地位和品行,一般会花钱请较为显贵之人写作,而明代文人也很乐意为他人写作“行状”,一方面可以提高自己的声望,另一方面也可获得不菲的润笔费。故而,该文很大可能是程敏政受人钱财后,为他人写作的。程敏政身居高位,写行状虽索润笔,然对传主仍会有人品、出身的要求,他写行状也要挑选人,在该文中可以窥见其要求大体为:贤良淑德之人、同乡之人。

同样的,还有记述镇江乡间儒医钱宝的《复斋钱君墓志铭》和记述长洲世医顾俊的《医顾翁墓表》。

赫美斯曲轴磨CBN砂轮的卓越性能,在对曲轴关键部位连杆颈和主轴颈的磨削应用中,表现尤为突出。赫美斯应用于外圆切入式磨削的超硬砂轮,其砂轮速度可以达到200 m/s, 在获得极高的材料去除率的同时,仍能避免在工件表面上产生过多的热量。与普通磨料砂轮相比,超硬砂轮显著提高了其使用寿命,降低了工具成本。赫美斯能够提供这种高性能的超硬砂轮,其最大直径可以做到750 mm。

但《医顾翁墓表》与前两者有一个显然的不同。程敏政在该文中记述了写作缘由,虽然该文的主人公并未与程敏政之间有过医疗活动,但其子顾珍治愈过程敏政之妻李氏的疾病,两者在医疗活动中建立了联系,程敏政应顾珍要求为其父写下这篇文章。①原文为:“成化己亥秋,走奔先少保襄毅公之讣也。室人病,不能俱。明年以赐葬成,入谢于朝时病少间,乃挈家而南。既渡江,又与其幼子皆病。闻吴故多医,日夜趋吴。盖至之日而幼子死,室人病危,进诸吴医弗效,大以为忧。郡守刘侯汝器亟称顾珍氏之良,致之而效。既月病愈,乃去吴。珍泣拜以请曰:先翁亦终于己亥之秋,葬而无表,惟执事者矜异之,走亦为之泣曰呜呼,悲夫子之用情犹我也,忍不有以副子之志哉!”参见程敏政:《篁墩文集》卷43,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1253册,第53页。

与上述三篇文章不同的是记述四明世医祝仲宁的《橘泉翁传》。相比于其他涉及医者的文章,《橘泉翁传》最大的特点便是程敏政详细地记述了橘泉翁行医时所展现的高超医术,尤其是其“传奉”京城时,为许多达官显贵医治各种疑难杂症。但吊诡的是,这样一位为太傅、尚书等重要官员医治过的名医,所流传至今的传记只有程敏政所写的《橘泉翁传》。此外,这篇传记也收录在李濂的《医史》、焦竑的《国史献征录》、李榳的《医学入门》等书中。不但如此,就连该文中祝仲宁行医用药的记述也被各类中医学专著拿来做典型医案,诸如明代江瑾的《名医类案》、清代张温的《张氏医通》、清代沈源的《奇症汇》以及清代陆以湉《冷庐医话》等都有记载,甚至就连日本人丹波元简所著的《伤寒论辑义》也对此有提及。②李濂的《医史》与焦竑的《国史献征录》都直接引用了程敏政此文,并注有作者。李榳《医学入门》、江瑾《名医类案》、张温《张氏医通》、沈源《奇症汇》、陆以湉《冷庐医话》、丹波元简《伤寒论辑义》等书中都间接引用了程敏政的《橘泉翁传》。

但在详细记录祝仲宁高超的医术之外,程敏政在评价祝仲宁时,将其奉行李东垣和朱丹溪的学说比作儒者引用唐虞三代的行为。并且在评论的最后,程敏政感叹祝仲宁医术不显的遭遇实际上已经将祝仲宁当作儒者来写了,他成功地将医者行医用药与儒者著书立说完美贴合起来。③“近世有儒名者立说斥东垣丹溪之书为不足观,曰二家动引素难犹儒者动引唐虞三代,何益于事。噫,为此言者亦悖之甚矣,唐虞三代之治术岂误人家国者,邪患人不能为耳,然人虽莫能为而犹幸其在口也,若禁之不言则岂复人理也哉,宜乎,橘泉翁之不获遇也,迹此观之。世之抱古道而不获遇者,岂特翁邪。”参见程敏政:《篁墩文集》卷49,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1253册,第104页。

(四)其他医者

除以上三种分类之外,还有一些医者,受限于文献的原因,无法将其归于族医或者医官之中,但从《篁墩文集》的记载中,仍可得到一些信息。

在《题所校脉经后》这篇文章中,程敏政记述自己因先父受到皇帝赐葬,故而要从新安进京谢恩,但行至淮阴时,适逢淮河水位升高,因此寄宿在驿站中,并从当地一位医者那里借阅十卷《脉经》。④程敏政:《篁墩文集》卷36,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1252册,第629-630页。由此可知,程敏政所校《脉经》是从淮医朱鑑处所得,尽管根据文中记载以及其他资料(未见其他记载朱鑑的相关资料),我们无法准确判断这位程敏政所谓的“淮医”是位医官还是世医抑或是其他类型的医者,但是既然这位医者家中所藏有《脉经》这类医学典籍,在很大程度上就可以说明朱鑑至少是看得懂医学著作的,他并非是目不识丁,依靠坑蒙拐骗行医的“草泽铃医”,他应是一位能识字、懂医学典籍的乡野医者。

在《赠陆彦功医士》中提及的陆彦功医士,《篁墩文集》中记载了这首诗写作的缘由,但并未对陆彦功其人做介绍。“亲家汪君克成尝有疾,承陆君彦功药之而愈,克成深德之,请予一言为谢,予素多病,其所以德彦功者,盖有甚于克成也,因赋此律附见鄙意。”①程敏政:《篁墩文集》卷92,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1253册,第752页。尽管《篁墩文集》对其未做过多介绍,但据李榳的《医学入门》载,陆彦功是安徽歙县人,医术高明,世代为医,曾受征召为太医,但未曾回应。②“陆彦功,国朝歙人。世医,至公尤精。征太医不拜,晚年编《伤寒类症便览》十卷。”参见李榳:《医学入门》,南昌:江西科学技术出版社,1988年,第43页。此外,《江南通志》、《古今医统大全》、《中国医籍考》对陆彦功也都有记载。③关于陆彦功其人,《江南通志》中记载了其所著的《伤寒便览》,并注明为“歙县陆彦功”所著;《古今医统大全》亦记载了陆彦功的《伤寒类证》,并注明为“黄仲理着,新安陆彦功重编”;《中国医籍考》中则有“弘治己未岁菊月之望。晓山后裔陆彦功识”记载。由这些记载可以看出,陆彦功是位世医,还曾“征太医”,但“不拜”,被征召为太医可以证明其医术确实属于上乘,而“不拜”则可见其品行之高。

在《赠世医詹宗惠》中提及的詹宗惠也是一位世医。因其治愈了程敏政及其长子的病,故而写作了该诗:“休宁詹氏世以医授,官至宗惠君益修其业,持善轻利,人以为良,顾与予往还甚稔,予病,君药之,屡奏功,近埙子病足,君复来,针之而痛立愈,予方德君,君乃欲予之诗,予诗岂足当君之惠哉!”④程敏政:《篁墩文集》卷86,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1253册,第738页。由此可见,这位世医其实也是一位医官,而且是世代都为医官。

除以上医者之外,还有两位医者无法分析出身份,分别是《舟中病请医者刘宗祐与俱至德州赠别》中的刘宗祐,以及《送周文良医从兴王之国》中的周文良。但是从这两首诗的具体内容看,还是能发现一点有关于他们身份的内容的。《舟中病请医者刘宗祐与俱至德州赠别》⑤“临清河下识刘郎,脉理名家本凤阳,语次爱君医术正,行边宽我客愁长,丹溪自喜传新学,金匮何须说异方,坐想到门应几日,熏风吹满杏林香。”参见程敏政:《篁墩文集》卷88,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1253册,第705页。中写道刘宗祐为“脉理名家”,从这一词看,程敏政不会用这种词去形容一个毫无名气的地方小医生,而且从诗的内容看,刘宗祐此人应该是位在山东、河北交界处比较有名的医者。在另一首诗《送周文良医从兴王之国》⑥“辇下儒医正数君,城东为别思纷纷,黄花香入离觞饮,白雁声随客棹闻,焚券有名看续传,曵裾无事好论文,萍踪落落仍多病,金匮余方得见分。”参见程敏政:《篁墩文集》卷90,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1253册,第729页。中,程敏政则直接称呼周文良是一位“儒医”,周文良或许是位与程敏政私交较好的儒医。

从以上对《篁墩文集》中所涉及的医者的具体分析中可以看出,程敏政交往的医者群体,身份多样,数量众多。但值得注意的是,从医者分类上看,《篁墩文集》所涉及的医者群体中医官、儒医、世医占据了绝大多数,而其他的医者却相对较少,并且没有僧医、道医、草泽铃医之类的医者。

尽管对程敏政笔下涉及的医者做了一个大概的分类,但通过后文的分析可以发现,不仅祝仲宁在程敏政的“妙笔”之下转变成一位“儒者”,其他的医者在程敏政笔下也神奇地成了一位位“儒者”,那些族医、医官、乡野医者在程敏政的巧妙构思之下,都成了与程敏政有着相同追求的“同道中人”,无甚区别。

三、程敏政与医者的交往方式

在《篁墩文集》涉及医者的文章中,我们大体可以发现,程敏政与这些医者的交往方式不仅是惯常以为的在“医疗活动”中建立交往的方式为主,而且其他交往方式也有很多。因此,笔者将具体分析程敏政与这些医者的多种交往方式。

(一)在医疗活动中建立的交往

按照常理讲,无论哪一类人在与医者的交往方式中,在医疗活动中建立起来的交往应该是最普遍的。这一类交往方式在程敏政这里确实有许多。可以确信是在医疗活动中建立的交往的医者有三位,分别是:程文炳、詹宗惠与刘宗祐。

程文炳是其族侄,在程敏政患病时寄送医药,程敏政因此写了首小诗给他。世医詹宗惠则是治愈了程敏政及其儿子,使得程敏政心生感激之情,从而写诗相赠。对于刘宗祐,虽然程敏政并未详细交代他们之间的医疗活动,但就诗的题目《舟中病请医者刘宗祐与俱至德州赠别》来看,程敏政与刘宗祐之间认识的途径就是通过医疗活动而相识的,且程敏政对刘宗祐的医术特别佩服,才使得程敏政写下“临清河下识刘郎,脉理名家本凤阳,语次爱君医术正,行边宽我客愁长”①程敏政:《篁墩文集》卷88,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1253册,第705页。之类的诗句。

(二)由他人引荐而认识

这类交往虽是医者,但更多的其实是士人与士人之间的交往,因为由他人推荐的这些医者本身就是医官,是通晓儒学传统的士人,而推荐者也是士人。这种交往方式在本质上还是士人之间的一种交往,只是恰巧这位士人是位医者。

这类医者包括邵景晖、施克文以及同族医者程昂。在这种交往方式中,交往的内容主要是诗词唱和、议论实时、探讨古今,而这些身为医官的士人们的医术则通常不会被提及。在程敏政对这三人的描写中,他们是典型的具有丰富儒学传统的士人,他们的行医也是为了“教将大行于一州”、“远人蒙其休也”②程敏政:《篁墩文集》卷21,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1252册,第369页。,而不仅仅只是医者的本分。他们首先是士人,其次是官员,最后才是医者。

(三)受人所托为医者撰写传记、墓表

除以上两种交往方式之外,在《篁墩文集》中还有一种较为特殊的交往方式,就是受人所托为医者撰写传记、墓表。程敏政写这类文本,可能与文章中所涉及的医者都未曾见过,但这更能反映出程敏政在书写医者时,对其“儒”与“医”部分的取舍。

《医顾翁墓表》的主人公就不曾与程敏政相识,但程敏政与其子相识,如前所叙,这篇文章其实带有一定的答谢意味。尽管文中的主人公顾俊是位世医,但在行文时,程敏政依旧用“翁又以其余力读儒书及星数堪舆长生久视之说,亦皆窥其肯綮”③程敏政:《篁墩文集》卷43,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1253册,第54页。来表现这位“医者”的儒学传统。

程敏政与医者的交往方式与明代中后期的另一位官员祁彪佳有极大的相似之处,与祁彪佳有过交往的医者也多是其亲朋好友,或是在医疗活动中相识。①有关祁彪佳医病关系的研究,参见:蒋竹山:《疾病与医疗——从〈祁忠敏公日记〉看晚明士人的病医关系》,疾病的历史研讨会,台北,1997年6月;蒋竹山:《晚明江南祁彪佳家族的日常生活史——以医病关系为例的探讨》,《都市文化研究》2000年第1期。其实这也反映出,在程敏政这里出现的与医者的交往方式并非是其所独有的,而应是明代中后期士人与医者交往中的一种普遍现象。

四、程敏政对医者的书写方式

程敏政在《篁墩文集》中书写有关医者的文章时,并非只是记述对方在医学上的成就,相比于这些医者的医术,他似乎更注重他们在儒家传统方面的成就,其中最典型的例子就是记述歙县潭渡乡医者黄祯祺一生的《潭渡处士黄君行状》:

君讳祯祺,字仲禧,世居歙之潭渡乡,人无少长,皆称为潭渡处士......君天性孝友不凡,年十二丧母,十七丧父,即奋然有立不落人下识者,卜黄氏当有后。时家道中窘,日不暇给,君昼则服贾力,农归读书不辍,口有不省者,走乡先生质问之。家日以裕,事继母如生已,每谓人曰,世率谓继母不慈,特孝之弗力耳,用是继母安君之养,曰是真吾子。乡邻亦久而相忘,不知其为继母也。事兄祯祖如事父,处二弟祯视、祯祥尤笃爱。祯祥之子华少聪颕,君抚其首曰,是必亢吾宗诸子不及也,取为郡学生,又遣之淳安从学士商先生游,举成化乙酉乡荐力学,唯谨恒恐失欢于世,父先生两贤之君,平生操履一毫不苟,乡人或病其太执,弗顾也。然事有越理者,即相戒曰:毋令潭渡处士知。其为人严惮如此。居丧奉祀一用朱氏礼,或劝其少从俗者,君正色曰,吾生朱氏之乡,而用其礼何从违之?......周困乏振,寡弱惟日,不足乃更为医,有以疾告,虽地险僻,天大寒暑,走应之,无倦,报以泉币,则笑而却之曰:吾岂射利哉。晚岁喜宾客至者,日相对燕乐,剧谈抵夜分不休,子弟多以劳劝止,曰,吾自有乐地,女曹乌足以知之。道路桥梁有司不能令下,君一语倡之,不期而集至,以不预为耻,岁时,聚族人于先祠,谆谆以继述为言,然独君孝不愧于旌,君隐不愧于德庵,读书不愧于郡博,惠人不愧于儒医,可谓一乡之善士矣。②程敏政:《篁墩文集》卷40,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1253册,第13-14页。

如前文所叙,这是一篇“行状”,尽管程敏政与黄祯祺可能从未谋面,但是细读内容,不难发现,在这篇文章中,这位主人公虽“惠人不愧于儒医”,可我们并不清楚他的医术水平是怎么样的,因为通篇都在讲述黄祯祺善待继母、团结弟兄、关爱晚辈、与邻和睦等美德淑行,对于其医术的提及却只有“不足乃更为医”和“惠人不愧于儒医”两句。由此可见,程敏政这位士人在对医者的描写时,尤其是被称之为或被认为是“儒医”的医者,他更偏重于描写医者身上具有“儒”的那一部分,而对于“医”的部分,则要视情况而定。

如果说上述这篇文章是一篇“行状”,行文内容有一定局限性的话,那再看《篁墩文集》中其他涉医文章(如下图),则会很清晰地发现,程敏政在书写这些“医者”时确实是在着重的突出其“儒”的身份,而对于“医”的部分,虽然曾提及,但相比于“儒”的部分相差甚远。

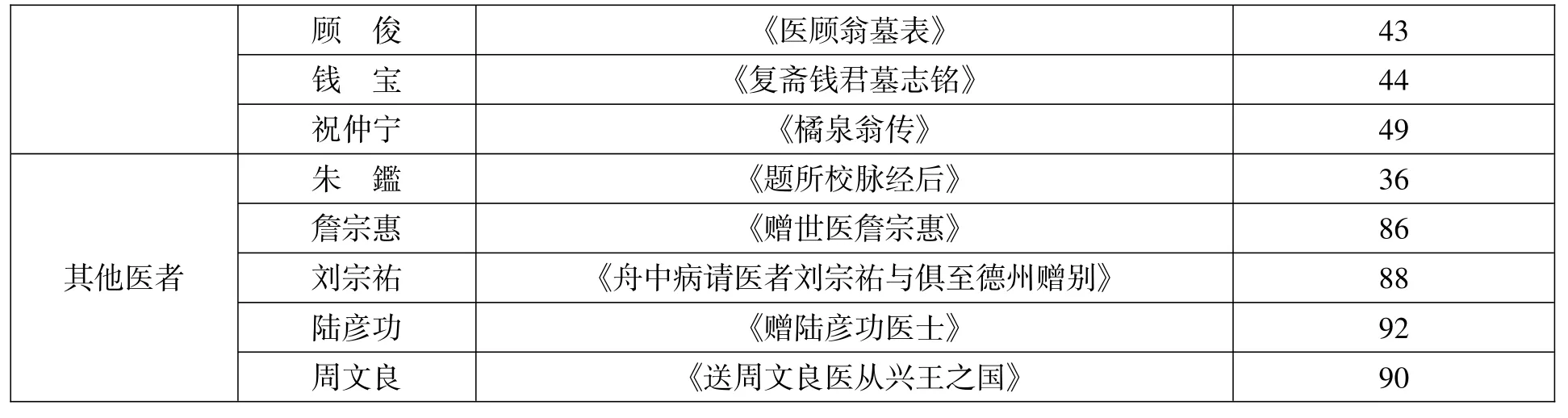

表2《篁墩文集》中医者品行用语表

资料来源:程敏政:《篁墩文集》卷二十三,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008年,集部,第1252、1253册。

由上表可知,无论是医官,还是世医,抑或是儒医,程敏政在对他们书写时,都较为侧重的书写了其身上“儒”的部分,这正体现了程敏政在与医者这类人的交往过程中,其价值取向是在“儒”之上,而非“医”。这种“重儒轻医”的价值取向恰恰反映出明代那些医者的尴尬处境:自称或被称为“儒医”,但他们的身份不如有科举功名的士大夫,但又自认为其社会地位较高,且当时士人亦是如此看待他们的。

自宋以来,“儒医”就被为医者视为与士大夫地位不相上下的一种身份,医者一改秦汉时依附巫和隋唐时依附佛、道的传统,自宋以后,转而依附儒这一阶层。①有关医与巫、道、儒之间关系的论述,具体可见杜正胜:《从眉寿到长生:医疗文化与中国古代生命观》,台北:三民书局,2005年,第16-18页。陈元朋在《两宋的尚医士人与儒医:兼论其在金元的流变》中论述了“儒医”一词在宋、金、元等时期的流变,指出“儒医价值标准的发展圆熟,大概在南宋与金代已然确立,而专业医者之得此称谓,则不啻是个明显的标示”。②陈元朋:《两宋的尚医士人与儒医:兼论其在金元的流变》,台北:台湾大学出版中心,1997年,第306页。其实,这种改变不仅仅体现在医者自身的认同,而且也表现在外界对这一词的肯定。祝平一在《宋明之际的医史与“儒医”》中阐释了明代医史编写者对“儒医”这一身份的极力赞扬和广泛应用,③祝平一:《宋明之际的医史与“儒医”》,《历史语言研究所集刊》第77册,2006年,第401-443页。而且,从程敏政书写医者的方式中可以看出,士人阶层对于“儒医”一词也有着极大地好感,或者说,士人评价一个医者最重要的尺度就是医者是否拥有儒学传统。

虽然,在《篁墩文集》中所涉及的23 位医者并非全然是“儒医”,但在程敏政的笔下,无论是同为一族的程充、程昂,还是身为医官的王汝璋、王汝瑛兄弟,抑或是世代为医的詹宗惠、陆彦功之辈,他们的形象中都或多或少的带有儒学传统的影子,他们为人处世、行事作风俨然体现着儒学的价值取向。从这种士人对医者形象的书写方式中可以看出,尽管医者从宋代开始就在不断比附儒学传统已达到提高自身地位的目的,但直到明代中期,他们依旧还在比附儒学传统,而提升自身地位的目的却仍然没有达成。这种现象,不仅明代,一直到晚清,到西医广泛传入中国之后的有清一代,一直存在着。中国古代医者虽“悬壶济世”,士大夫虽提倡“不为良相,则为良医”,但医者们终究未曾脱离比附他者阶层的命运,他们的社会地位依旧处在一种十分尴尬的境地。

结 语

依上所述,《篁墩文集》中涉及的医者种类繁多,涉及医官、世医、儒医等多种身份,尽管有些医者具有多重身份,就医者种类来说,程敏政交往或认识的医者种类确实很丰富,但却仍旧缺少道医、僧医以及草泽铃医等社会下层的医者。而且,程敏政在《篁墩文集》中书写这些医者时,更加侧重的是书写他们身上所具有的儒学传统,相比之下,对于他们本身与医相关的部分却退居到次要位置。从以上分析中我们可以得到下面两个结论。

第一,程敏政笔下医者的特点是虽为“医”,但更偏“儒”。在《篁墩文集》中,无论是医官还是世医,程敏政都把他们身上具有“儒”的部分放大了,而“医”的部分则被放在不那么重要的位置上。从程敏政对各类医者的描述中可以看出,与“儒”这一词有关的内容所占比重确实很大,这反映了士人在选取医者时,在忽略现实原因的情况下,具有儒学传统的医者是其首选,而作为衡量医者最重要的标准的医术却成了次要条件。或许从士人的角度看“儒医”一词在明代中后期的流变仍然是一个可以深入探讨的问题,只是碍于篇幅与主题限制,这个问题只能另作别论。

第二,程敏政笔下的医者在明代中期仍旧依附儒。程敏政在书中对各类医者的书写方式明显是“重儒轻医”,虽然这种书写方式有程敏政自身作为士人的价值取向,但行状、传记、墓表等文本类型也反映出当时的医者们自身对“儒医”一词的向往,他们让写作者在文本中强调自身“儒医”的身份,正表明他们无法成为有科举功名的真正“儒者”的现实。诚如祝平一所言,士人所界定的文本传统虽有助于辨认儒医与其他医者的不同,却也将这些儒医定位在医者的固定位置,他们毕竟没有进入士人主导的正统儒学传统中,虽然号称为儒医,但终究还是医,儒医的名号,虽有助于他们与僧医、道医之类的下层医者划清界限,却无法在现实上拉近他们和士人的距离。①祝平一:《宋明之际的医史与“儒医”》,《历史语言研究所集刊》第77册,2006年,第442-443页。这依然反映出他们在明代中期仍旧依附儒、社会地位无法向上提升的窘境。

不仅如此,在与士人的交往中,普通医者很难发出属于自己的声音,也很难主导两者间的交往活动,类似何其伟那样在士医交往活动中影响官员们的政治决策的医者实在是寥寥无几,②何其伟曾向林则徐进献的《东南利害策》和《救迷良方》,帮助林则徐解决水利、禁烟等难题。参见王敏:《清代松江“医、士交游”与儒医社交圈之形成——以民间医生何其伟为个案的考察》,《社会科学》2009年第12期。大多数医者依旧比附“儒”,想借此提高自己的社会地位。

明代士人注重医者的儒学传统以及医者比附“儒”等历史现象的出现是与传统社会特定的文化氛围密切相关的。而随着社会文化内涵的变迁,近代以来传统儒学不再拥有以往至高无上的地位,旧的文化标杆被折断,但之后形成的新文化内涵依旧难以摆脱以往儒学传统的影响。而在当今医患关系日益紧张、医疗活动高度技术化的状况下,重新审视过往历史中影响医者自身价值标准的外部因素,对缓解医患关系、呼唤以人为本的医疗活动或有特殊意义。