全球秩序及其转型:基于转型框架的分析

景

近年来,受到国家间权力流散、国际格局变迁、国际体系转型等政治要素的影响,国际资本循环、国际产业链调整、劳务流向及技术扩散方向变迁等生产要素的推动,以及社会运动兴起、文化思潮涌现、不同观念碰撞等价值要素的扭转,全球秩序正处于转型与重组的阶段。然而,大多数针对其转型的研究都仅仅停留于全球政治的表象,并且缺乏一定的时代性。因此,本文从全球秩序的内涵、全球秩序转型的理论框架、全球秩序转型的具体过程以及未来思考等方面着手,致力于从整体上解决“全球秩序何以转型”的中心问题。

一、秩序的变革与全球秩序的内涵

“秩序”是一种基于某种目标之上的社会安排设定和具体的行为模式。1Hedley Bull,The Anarchical Society:A Study of Order in World Politics (The 4th Edition),Palgrave Press,2012,p.4.秩序具有双层内涵,即作为事实的秩序和作为价值的秩序。其中,作为事实的秩序是对于相对整齐而又有规则的事实的描述,与无序、混乱等词相对立;作为价值的秩序则反映着对“‘确立和维持规则’的期待”2赵可金:《从国际秩序到全球秩序:一种思想史的视角》,载于《国际政治研究》2016年第1期。,暗藏着支撑其建构的秩序观念和价值目标。需要说明的是,“要把秩序作为事实和秩序作为价值区分开来,通常是很困难的”3[英]安德鲁·赫里尔:《全球秩序与全球治理》,林曦译,中国人民大学出版社2018年版,第2页。。

当前,世界正处于一种混乱中,世界秩序也正经历着深刻变革。传统大国超群优势的终结以及新兴国家的群体性崛起,打破了既有秩序的稳定性,国际秩序正在向着世界秩序乃至全球秩序转型,其既可能演变为巴里·布赞(Barry Buzan)笔下的“去中心化”,表现为“合作性世界秩序”1彭云、刘伟:《合作性世界秩序:欧盟的全球治理构想》,载于《世界经济与政治》2003年第11期。;又可能“指向某种‘错误秩序’,出现某种“霍布斯”状态的回潮;亦或是在多重秩序的共在中更为复杂,呈现出区域性世界和全球协作并存下的“多重复合秩序”。当秩序变化仍处于复杂的演变时,“国际秩序”(International Order)、“世界秩序”(World Order)以及“全球秩序”(Global Order)三个不同层级的概念之间也出现交织覆盖的情况。例如,雷蒙·阿隆(Raymond Aron)曾将国际秩序看作是解决了人类如何“能够不仅仅是避免毁灭,而且还能够在一个星球上较好地共同生活在一起?”的问题,此时,国际秩序与全球秩序是同义的;2Hedley Bull,The Anarchical society:A Study of Order in World Politics,Macmillan Press,2003,pp.3-12.约瑟夫·奈(Joseph Nye)在研究美国领导力和自由主义国际秩序的未来时指出,英国早在19世纪就居于全球秩序的核心,但是却将美国主导下的自由主义秩序称为国际秩序或世界秩序;3[美]约瑟夫·奈:《美国的领导力及自由主义国际秩序的未来》,崔志楠译,载于《全球秩序》2018年第1期。张宇燕从经济学的角度出发,认为无论是天下秩序还是新世界主义都“几乎等价于世界秩序,或者说就是所谓的全球治理”等等。4张宇燕:《全球治理:人类共同利益与冲突利益并存》,载于《探索与争鸣》2016年第5期。因此,在开展全球秩序转型的分析之前,有必要对以上三个概念进行辨析。

其中,“国际秩序”是“国际关系行为主体在特定实力对比基础上围绕彼此利益分配达成或明确或暗含的共识,并由此形成一套约束和规范各自行为及彼此关系的安排(包括习惯、规则和制度)”5刘丰:《国际利益格局调整与国际秩序转型》,载于《外交评论(外交学院学报)》2015年第5期。。国际秩序的主体是国家,目标是实现国家的生存和共存,其关切是维护国家主权地位和自身利益,具体表现为国家之间的互动。国际秩序的研究思路大体是遵从威斯特伐利亚体系——维也纳体系——凡尔赛体系——雅尔塔体系的历史沿革所进行的;“世界秩序”以人类大社会中的个体——个人——为基本单位,其在道义层面要更加优先于国家间秩序。6参见[英]赫德利·布尔:《无政府社会:世界政治秩序研究》,张小明译,世界知识出版社2003年版,第17页。其中,世界秩序的主体构建可以通过除国际体系之外的其他政治组合形式予以实现;世界秩序的目标设定更加关注共同利益的实现以及“和平、福利和正义”的分享;世界秩序的表现形式并不止于单纯的互动,而是旨在通过主体间更高阶的合作来实现秩序的建构;同时,其更多的表现为一种理念、构想和愿景,这与既有的国际秩序不尽一致;7袁鹏:《全球大变局与世界新秩序》,载于《现代国际关系》2016年第10期。而全球秩序则是以全球化及其内含的主体间互动关系和利益协调机制的生成为基础。如果说国际秩序更多的依赖均势这一规定性原则,那么全球秩序则更强调紧密的相互依赖关系。8姚璐:《全球化背景下的跨国公司与全球秩序——基于三维的分析框架》,吉林大学博士论文,2012年。与前两个概念相比,全球秩序的主体更加多元复杂,目标更集中于治理和解决全球性问题,并以更为宏大的人类整体利益和全球可持续发展为主要关切。全球秩序强调秩序背后所蕴含的全球性,是从思维模式和行动出发上对于现代性、国家性、区域性的超越,其“以人类为主体,以全球为舞台,以人类共同利益与价值为依归,体现出人类作为一个主体所具有的整体性、共同性、公共性新质与特征”9蔡拓:《全球主义视角下的国际秩序》,载于《现代国际关系》2014年第7期。。

就“国际秩序”“世界秩序”“全球秩序”三个概念之间的关系意涵而言:一方面,三者之间呈现出次级上升的关系,全球秩序的意蕴更加广泛,其既涵盖了以国家为主体的国际秩序的内容,又体现着世界秩序中公共利益的表达和实现,同时还囊括了全球化时代中的危机应对与全球问题治理。全球秩序既包含了国家间的互动关系,同时也关注那些助推全球联接的内容;另一方面,全球秩序在本质上与国际秩序和世界秩序存在不同。全球秩序依据全球问题的出现而产生,其作为一种“全球性安排”,在特定领域空间内呈现出更大的秩序性;同时,全球秩序所依托的全球体系是一个“有自己规律和意志的体系”,全球秩序表现出更加浓郁的建构和能动色彩。1陈玉刚:《全球关系与全球秩序浅议》,载于《外交评论(外交学院学报)》2010年第1期。

表1:国际秩序、世界秩序与全球秩序的对比

二、全球秩序转型的分析框架构建:对转型理论的借鉴

亨利·基辛格(Henry Kissinger)指出,秩序建立在两个因素之上——一个是明确规定了行动界限且被普遍接受了的规则,另一个则是在规则被破坏时,能够进行自我克制和约束的权力均势。2Herry Kissinger,World Order:Reflections On The Character of Nations And The Course of History,Penguin Press,2014,p.9.其中,规则是秩序赖以存在的基础性要素,其以公共性、权威性等特征对行为体或某一特定组织内部的行动者之间的关系予以协调,使秩序中的规则要素以一种实体化的制度方式得以显现。从秩序的规范性预设内涵看来,其本身就是高度制度化的结果。在全球秩序的建构过程中,全球治理制度为井然的秩序构建提供了重要的分配性(收益分配以及成本分担)贡献;而权力则是秩序运行的构成性要素。全球秩序作为对某一特定时期内相对固定的全球关系的描述,本身就包含着全球范围内较为稳定的权力关系和权力结构。在全球政治中,权力(强制性权力)的强制性作用能够改变行为体行为以实现对秩序的维护,而权力(制度性权力、结构性权力)的关系性作用也可以通过改变权力结构以实现对秩序的重塑。可以说,秩序中的规则与权力要素在现实中以实体化的制度和其背后的权力结构之间的互动予以体现,并且制度的生成为权力这一先验性因素增添了路径依托和进程条件。3罗伯特·基欧汉(Robert O.Keohane)指出:自由主义并未对国际关系提供全面的解释,大部分的自由主义者仍然接受了现实主义的大部分解释,然而自由主义的强大之处其实在于,它在现实主义所建构起的国际政治结构的基础上,对政治进程进行了深入的思考,为其增添了进程要素。因此,制度能够通过凭借一定的塑造意识与预期目的对既有的权力关系进行刻画。参见[美]罗伯特·O.基欧汉:《局部全球化世界中的自由主义、权力与治理》,门洪华译,北京大学出版社2004年版,第87页。因此,“在最终的意义上,秩序赖以存在的基础是规则,而不是权力”4张农寿:《多元责任与制度秩序——全球治理的制度性分析》,吉林大学博士论文,2006年。。一方面,制度是对权力的实体反馈,制度建立于特定时期的权力关系和结构的直观反映,权力为制度的构建坚定了基础;另一方面,制度建立的过程实际上也是权力集中和再分配的过程,其通过对行为体“讨价还价空间”的限定以及对“交易成本”的影响,5Robert O.Keohane,"International Institutions:Two Approaches",International Studies Quarterly,Vol.32,No.4,1998,p.387.一定程度上对绝对的权力产生了约束。制度正是因为其能够推动社会集体理解与权力关系的协调,而被看作是维护秩序的工具。当全球问题日渐凸显时,各主体将更多地依赖制度以解决相关问题。

在厘清秩序中制度与权力因素之间的关系之后,本文拟借鉴转型理论中的多层次视角对全球秩序转型过程进行具体分析。在该视角影响下,全球秩序的转型是多层级因素之间相互作用和选择下的动态迭代过程。

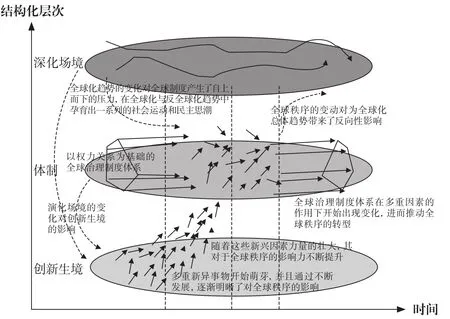

根据多层次视角对转型因素在宏观——中观——微观层面的路径划分:其中,宏观层面的演化场境(Landscape)是对系统所处的整体环境——包括政治形态、经济趋势、社会价值以及政治文化等的描述。6需要指出的是,这里的宏观——中观——微观的划分依据的是事物或因素产生、发展的形态大小,而不是依据传统意义它们产生或存在的环境大小。此类因素的变化通常较为缓慢,然而一旦发生则将对系统本身产生施压,甚至造成颠覆性影响;中观层面的体制(Regimes)在整个系统中占据支配地位,常常体现为物质或非物质的基础性结构,例如,行动者网络、权力关系、规则、惯例等,其建制化的结构为系统的整体稳定提供了保护,并且通过这些规则规范指导着行为体的决策和行为,预防系统的结构性变革;微观层面的创新生境(Niches)是新异事物的集合体,包括新的技术、规则、思想以及组织形式等,是催生现有制度转型的“变异种子”。总体而言,演化场境的变化将对现有制度产生压力,打破系统内部的稳定结构,并为创新生境的发展开启机遇窗口;创新生境通过学习过程实现力量的累积,进而形成新的、具有竞争力和挑战性的发展路径,对现有制度产生冲击;而体制正是在这二者的双重压力下,通过渐进式调整触发具有适应性的路径变化和转型。

在全球秩序的系统内,全球化是宏观层面的演化场境。“全球化所造成的全球问题催促了全球治理的出现,必需要有相应的全球秩序安排来解决这些问题。”1邓远秀:《浅论全球化时代下的世界新秩序》,载于《湘潮(下半月)》2011年第11期。可以说,全球化时代的全球共治为全球秩序的产生奠定了基础,而全球化所蕴含的全球危机则为全球秩序的构建提出了现实需求;全球治理制度在中观层面为全球秩序提供了赖以生存的制度框架。“全球主流秩序的中心特征就是该体系中行为体间的相关度,而这种相关度又是不同秩序的制度安排的标志。”2[美]詹姆斯·N.罗西瑙:《没有政府的治理》,张胜军等译,江西人民出版社2001年版,第13页。各主体间紧密的相互依赖关系是全球政治的主要特征之一,这种紧密的相关性通过全球治理中的制度予以统合,在无政府状态中,以全球共同利益为基础的全球治理制度使得各类行为主体“都承认游戏规则,而且以可以预见的方式采取行动”3[瑞士]彼埃尔·德·塞纳克伦斯:《治理与国际调节机制的危机》,冯炳昆译,载于《国际社会科学杂志(中文版)》1999年第1期。;而新兴国家群体性崛起、网络信息技术发展、政治思潮涌现以及全球危机浮现等新兴事物构成了全球秩序中微观层面的创新生境,它们以一种突现的、不可预测的方式冲击着既有的制度,促使全球秩序进行调整与转型。

图1:全球秩序的分析框架建构——对转型理论的借鉴

三、全球秩序的转型过程

全球秩序的转型是一个动态的持续过程,涵盖着不同的价值目标与形式内容,是在多元性和复杂性的交织下阐发的变化。对于宏观的演化场境而言,全球化趋势本身正在发生着改变。在其初始阶段,“全球化是一把双刃剑”的论断显得过于程式化。当时“全球化在为超国家组织和国际机制提供合理性基础的同时,也为超级大国提供领导世界和霸权主义的借口和机遇”4曹泳鑫:《国际政治秩序与世界霸权——国家、地区、全球秩序的三重构建》,载于《世界经济与政治》2004年第6期。,此时的全球化拥有绝对的支持者和拥护者,它呈现的是“西方对非西方的‘遮蔽’状态”。发达工业化国家在经济全球化中占据了主导地位,在随后所建立的“中心—边缘”结构中,中心国家凭借其主导性在军事、经济、政治、文化等领域不断扩张,塑造了以经济影响力为基础的政治、文化霸权。从宏观层面来看,此时的全球秩序被自由霸权所支配,全球化并未对秩序相关制度安排产生负面冲击,其所构建的“中心—边缘”结构尽管存在高度的剥削性和压迫性,但是对于当时的全球秩序构建和全球问题解决而言,反倒为其提供了一种较为稳定的总体环境。

然而,随着全球化的发展,其带来的不确定性日益增强、碎片化逐渐加深、风险范围逐渐扩大、边界日益模糊等,其自身的负面效应开始显现,“海洋情绪”开始在全球范围蔓延,无论是发达国家还是发展中国家,无论是全球化的拥护者还是受害者,都受到了全球化的冲击,一种无助感油然而生。5[美]罗伯特·莱瑟姆:《漂移世界中的政治——对全球治理的一种批评》,载于俞可平编《全球化:全球治理》,社会科学文献出版社2003年版,第203-204页。尽管各国的地位、利益、追求各不相同,但却都在“被抛弃、排斥、失落、彷徨的共同感受中通过抗争和暴力方式发泄”6程倩:《论全球化中的治理创新》,载于《太平洋学报》2012年第10期。对全球化的焦虑,甚至通过激进的反全球化行为,例如,奉行单边主义,威胁“制度退出”或极端恐怖主义等行动来实现自我保护。反全球化的趋势开始蔓延,此时作为演化场境的全球化背景开始出现波动,对既有制度产生了一种自上而下的压力,要求全球秩序中的中观制度进行相应调整。

对于微观的创新生境而言,新异事物正在以全新的内容或影响方式萌芽和发展。一是网络技术的发展改变了权力的转移路径,全球政治的门槛被降低,传统秩序的基础被动摇。一方面,国家对资源所有权和掌控力的下降导致了主权国家政治权力的松动,全球政治不再是国家的专属领域;另一方面,技术的进步开启了全球政治觉醒,那些被传统政治所排斥的社会群体逐渐有能力对政府的权力掌控进行冲击;1Zbigniew Brzezinski,Strategic Vision:America and the Crisis of Global Power,Basic Books Press,2011,pp.26-36.二是全球社会运动的新进展为全球秩序带来了全新的力量。对于全球秩序的发展来说,全球社会运动的作用是双向的,它既能以一种悲观或激进的情绪引导冲击现有秩序的稳定性,同时又有机会成为对国家制度遵守的督促与推动力量,反向推动秩序的良性变革;三是国家“黑箱化”的破除增强了国内政治动荡对秩序的扰动作用。过去全球秩序的建构很大程度上依赖于“黑箱化”的国家,很少考量国内发展的差异性,但是随着主权国家对政治掌控力和绝对性权威的下降,国内政治的影响性作用不断增强,国内政治逐渐成为了撼动全球秩序的关键力量;四是发展中国家的群体性崛起所引发的权力转移从根本上牵动了全球秩序的基础,使全球秩序的转向成为必然。新兴国家在理念和事实层面的贡献旨在为全球提供一个“大家都能舒适地居于其中的秩序屋顶”2参见傅莹:《在失序与重建秩序之间》,《人民日报》,2016年07月08日;郭树勇、于阳:《全球秩序观的理性转向与“新理性”——人类命运共同体的理性基础》,载于《世界经济与政治》2021年第4期;李茗茗:《中国全球秩序观的变迁与当代价值优势》,载于《西部学刊》2019年第22期。,为全球秩序的未来注入了新的活力;五是全球突发性危机的蔓延为全球秩序转型提出了迫切的需求。一方面,国家重要性的凸显与国家内顾倾向的加剧成为了秩序演进的矛盾性阻碍;另一方面,危机中产生的所谓“确认偏差”,再一次肯定并放大了社会情绪,为秩序的稳定带来了巨大冲击。

在演化场境的压力和创新生境的挑战之下,中观层面的全球治理制度暴露出明显的滞后与局限。“物质性权力的分布与制度性权力的分布之间出现了明显落差”3秦亚青:《关于世界秩序与全球治理的几点阐释》,载于《东北亚学刊》2018年第2期。。一方面,制度未能反映全球政治现实,既无法满足制度创设者的利益需求,又无法容纳制度参与者的新兴诉求,滞后的制度成为了横亘在全球秩序与全球政治现实之间的一道围墙;另一方面,制度的有效性有所欠缺,其既无法彻底解决长期以来的若干全球问题,又无法应对传统大国地位缺失(如退群)带来的窘境。

作为中观层面的制度创设,未来一方面要重视反全球化趋势背后所体现的全球发展和正义分配问题,摒弃对超级全球化的狂热追求,思考全球化存在的真正价值和意义所在;另一方面,面对创新生境中多角度的“变异种子”,要认真区分其带来的机遇与挑战。马克思、恩格斯曾经指出,“一切划时代的体系的真正的内容都是产生这些体系的时代的需要”4《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第544页。,新异事物的产生必然有其根源和依据,并非所有对既有秩序产生挑战的因素都是不利的因素,今后该如何尊重这些变化、契合这些变化,才是对全球秩序未来的审慎思考。

图2:全球秩序的转型过程示意图(作者自制)

四、以能动性全球治理构建新的全球秩序

全球秩序不仅是对既有格局和规律的反映,同时还可以作为基于特定目标的追求与安排。5[英]赫德利·布尔:《无政府社会:世界政治秩序研究》,张小明译,世界知识出版社2003年版,第4页。这种目的性决定了它并不仅仅受制于全球发展的客观规律,而是在某种程度上具有了一定的可塑性,表明其可以在能动性全球治理的作用下得以全新塑形和建构,从而更好地施展秩序对外围环境的塑造和构建功能。

一方面,全球治理与全球秩序之间具有紧密的联系性。第一,全球治理内含的制度创设内容与全球秩序所依赖的制度规则要素相互重叠,全球治理所依托的权力基础与全球秩序构建的核心要素相一致,二者具有结构上的连通性;第二,全球治理与全球秩序均建立在解决全球性问题的考量基础之上,全球性问题所暗含的风险存续使得全球场域内多元主体随时面临一种“处于恐惧、无知、困惑等因素而面临的不确定性”1Brian C.Rathbun,"Uncertain about Uncertainty: Understanding the Multiple Meanings of a Crucial Concept in International Relations Theory",International Studies Quarterly,Vol.51,No.3,2007,pp.533-557.,二者具有逻辑上的连通性;第三,全球治理作用的发挥能够为全球秩序的构建奠定基础,而当秩序以一种稳定态势得以延续和发展时,其本身也具有了一定的治理效能。二者具有内容上的连通性。

另一方面,全球治理与全球秩序之间具有一定的差异性。其中,全球秩序主要倾向的是全球范围内的权力分配,而全球治理则主要解决的是全球责任的分担。2阎学通:《无序体系中的国际秩序》,载于《国际政治科学》2016年第1期。这种差异的存在决定了全球治理对全球秩序构建的积极作用。对于全球秩序而言,现有的秩序该如何适应变化,如何应对来自不同层面的机遇与挑战,未来的全球秩序该走向何处,以及该如何引导全球秩序朝着人们所期待的方向转型,都将依赖于全球治理的作用发挥。此时的全球治理实际上被赋予了一种主动性的行为内涵,其不再仅仅作为一个描述性或概括性的客观词汇存在,而是以“能动性全球治理”的形态发挥具有主动性、意识性和目的性的功能和引领作用。全球秩序以全球层面的公共安全与和平的获致为基本目标,各种形式的全球治理都有赖于全球秩序的先行在场,因此,如何证成全球秩序就成为了全球治理的首要理论任务。3参见蒋小杰、杨镇宇:《全球治理秩序的证成逻辑探析》,载于《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2020年第3期。对于全球治理而言,它的意义不仅仅在于对当下及未来可能出现的全球性问题的解决,同时还作为一种具有明确意识和目标的行为,代表了全球范围内人们对自身生活方式和存在意义的清晰审视,能够为未来的全球社会建构提供一种能动性作用。全球治理承载着人们对未来秩序的希冀——“全世界各国人民可以管理他们的相互依存关系,制定、展开和落实新的规则,为我们必须共同居住的地球村提供一个灵魂,一种意义,一些规则,一种公平和一种前途”4[法]皮埃尔·卡蓝默:《破碎的民主——试论治理的革命》,高凌瀚译,生活·读书·新知三联书店2005年版,引言第1页。。

因此,能动性全球治理在未来新的全球秩序的构建中将发挥至关重要的作用,通过加速构建较为完善和有效的全球治理体系,可以在一定程度上保证全球治理制度的稳定运行,进而稳固全球秩序,防止其在宏观趋势的波动和微观事务的扰动中陷入失序的可能。首先,能动性全球治理的运行要承认权力的作用,权力是影响治理效能的重要指标。但是,在以往的研究和设计中,权力的重要意义被刻意回避,以此来凸显治理区别于统治的优势。这样的合作必然是一种停留于理论层面的设定,存在于传统政治关系中的权力不会因为全球空间的开辟而自我消解,其仍然在制度创设、资源分配、共识形成以及公共物品提供等方面发挥着重要的作用;其次,能动性全球治理的运行要增强对多元主体关系的协调。过去,全球治理强调对多元和多样的包容。然而,治理的运行不应仅仅止步于此。对于真切进行着的治理而言,多元主体之间有效的协调往往比个体的数量更为重要;最后,能动性全球治理的运行要打破既有的传统思维。一方面,要理性地看待全球化的发展,收起对全球化蓬勃表象的盲目推崇,打破对“超级全球化”的迷思,使全球化真正成为“世界走向合作社会的桥梁”,客观的认知“全球化本身并不是目的”,而通过全球化构建全球的联合、提升危机应对的能力、维系良好的全球秩序,才是推行全球化的初衷;5参见张康之:《行政伦理的观念与视野》,中国人民大学出版社2008年版,第463页。另一方面,要创新性地开拓治理思维,在坚定维护《联合国宪章》和国际基本原则共识的基础上,不拘泥于固化的标准,为治理设定评判的底线,而不是树立仿效的标杆。接受全球治理中的“功能分化”,接纳“功能政治”6参见Mathias Albert and Lena Hilkermeier,"On the Morden Systems Theory of Society and IR",in Mathias Albert and Lena Hilkermeier,eds.,Observing International Relations:Niklas Luchmann and World Politics,Routledge & Kegan Paul Press,2004,p.25;Oliver Kessler,"World Society,Social Differentiation and the Time",International Political Sociology,Vol.6,No.1,2012,p.80.,构建国家的“负责任主权”7参见[美]布鲁斯·琼斯等:《权力与责任:构建跨国威胁时代的国际秩序》,秦亚青等译,世界知识出版社2009年版,第8-9页。,倡导“主权义务”8Richard N.Haass,"The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S.Deminance",Foreign Affairs,Vol.187,No.3,pp.44-56.,等等。通过灵活多样的内容和形式来保障能动性全球治理效能的发挥,为新的全球秩序提供助力。

五、结语

对于当前的全球秩序而言,仍有三个需要澄清的问题。第一,全球秩序的转型总体呈现出一种前向式的轨迹,而非秩序的回退。制度的规制性表明,一旦加入制度则无法轻易摆脱。1参见[美]约翰·伊肯伯里:《自由主义利维坦:美利坚世界秩序的起源、危机和转型》,赵明昊译,上海人民出版社2013年版,第81-83页。因此,全球秩序的制度路径只能是前向的,其很难回退到最初的原始状态。第二,新的全球秩序尚未完全形成。全球秩序在多重力量的驱动下正在发生变化,为新秩序的生成投射来一缕“曙光”。但是,由于全球秩序本身从宏观到微观的因素仍然处于剧变或萌芽状态,全球治理体系也仍然处于转型和重塑的过程之中,当前环境中不稳定和不确定因素的加剧,决定了具有明显阶段性的、全新的全球秩序并未完全确立。第三,那种“不以个体的利益为取向,而以集体和全球社会利益为终极取向,追求全球范围内资源与价值分配的合理性与平等性”2宋静:《范式的变迁:从国际政治到全球政治》,载于《东南大学学报(哲学社会科学版)》2011年第S2期。的理想化的全球秩序目标当前并无法实现。对于当前的全球政治体系而言,国家仍然是最基础和重要的主体构成,自身利益的实现仍然是国家的首要考量。这种以整体利益为目标,摒弃个体利益的秩序形态的实现,仍将经历漫长的过渡。因此,如何适应这种调整、如何推动其朝着更加公正合理的方向转型是当前时代需要考量的问题。