中医内外同治法对慢性肾脏病3~4期患者“肠-肾轴”的影响

王祎熙,李 霞,冯珍凤,须 冰

(1. 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院,上海 200437;2. 上海市闵行区中西医结合医院,上海 200241;3. 上海市嘉定区中医医院,上海 201800)

随着人口老龄化以及糖尿病、高血压发病率的不断增高,全球范围内慢性肾脏病(CKD)的发生率逐年上升,我国CKD总患病率高达10.8%,预计CKD患者近1.2亿[1]。由于肾脏功能衰退不可逆转,因此透析治疗、肾移植的肾脏替代治疗方案是所有终末期肾病(ESRD)患者赖以维持正常生命的必需选择,且新增患者和在透析患者呈逐年增多的趋势,这无疑给国家、社会和患者带来了沉重的经济负担。胃肠道与肾脏之间具有相互作用,胃肠道与肾脏任何一方发生变化都可以通过能量物质代谢、免疫炎症、肠道黏膜、肠道菌群等多方面影响另一方甚至产生不良后果,并可互为因果[2]。结肠是产生尿毒症毒素的重要器官之一,肠源性尿毒症毒素不仅能够加快CKD的进展,更与CKD的死亡密切相关。益肾泄浊方是上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院治疗CKD的经验方,先期研究表明,该方能有效抑制肾脏纤维化[3],延缓CKD患者肾功能恶化[4]。中药保留灌肠属中医外治法,可使药物直达病所,作用迅速。本研究观察了益肾泄浊方口服联合中药保留灌肠的“内外同治”一体化方案治疗脾肾阳虚证CKD 3~4期患者的临床疗效及对肠源性尿毒症毒素、肠道黏膜屏障功能的影响,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1病例选择

1.1.1诊断标准 西医诊断标准[5]:肾损害≥3个月,有或无肾小球滤过率(eGFR)降低。肾损害系指肾脏的结构或功能异常,表现为下列之一:肾脏病理形态学异常;或血、尿成分异常或肾脏影像学检查异常;GFR<60 mL/(min·1.73 m2)≥3个月,有或无肾损害表现。中医“脾肾阳虚证”诊断标准[6]:主症为畏寒肢冷,倦怠乏力,气短懒言,食少纳呆,腰膝酸软;次症为腰部冷痛,脘腹胀满,大便不实,夜尿清长,舌淡有齿痕,脉沉弱。

1.1.2纳入标准 ①年龄18~70周岁,性别不限;②符合上述西医、中医诊断标准;③2周内未服用过同类中药汤剂、中成药,采用结肠透析及(或)中药保留灌肠治疗方法;④理解、同意参加本研究并签署知情同意书。

1.1.3排除标准 ①合并肠道内及肛区出血、痔疮出血、直肠狭窄、结肠炎、肠道肿瘤等肠道病变者;②合并急性肾损伤者;③严重过敏体质者;④合并重度心肺功能不全、肝功能衰竭、血液系统疾病等严重内科疾病者;⑤糖化血红蛋白>7.0%者;⑥妊娠期或哺乳期妇女。

1.1.4剔除、中止和脱落标准 ①误排、误纳者;②依从性差,未按规定进行治疗者;③受试者自行退出;④受试者试验过程中发生了严重不良事件或因疾病进展不适合继续参加本研究;⑤受试者发生了某些合并症、并发症和特殊生理变化,不再适合继续参加本研究;⑥研究者认为不适合继续参加本研究者。

1.2一般资料 入选2019年6月—2020年9月上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院及上海市闵行区中西医结合医院收治的CKD 3~4期患者64例。采用SPSS 22.0统计学软件生成随机数字表,将患者随机分为治疗组及对照组,每组32例。治疗组中男19例,女13例;年龄(66.2±5.7)岁;病程(72.13±24.38)个月;CKD 3期15例,CKD 4期17例;CKD原发病:慢性肾小球肾炎9例,糖尿病肾病9例,良性肾小动脉硬化症9例,尿酸性肾病2例,慢性肾盂肾炎2例,梗阻性肾病1例。对照组中男18例,女14例;年龄(65.2±6.8)岁;病程(69.74±22.61)个月;CKD 3期16例,CKD 4期16例;CKD原发病:慢性肾小球肾炎11例,糖尿病肾病9例,良性肾小动脉硬化症7例,尿酸性肾病3例,慢性肾盂肾炎1例,病因不明确1例。2组患者性别、年龄、病程、CKD分期、CKD原发病等一般情况比较差异均无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。本研究经上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院伦理委员会批准(2019-069)。

1.3治疗方法 2组患者均给予优质低蛋白、低盐、低磷、低脂饮食,补充必需氨基酸等支持治疗,并予控制血压、血糖、血脂,纠正贫血,调整钙磷代谢紊乱等一般治疗。血压控制选用钙离子拮抗剂类降压药物,血压控制≤130/80 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。

1.3.1对照组 给予药用炭片(每片含量0.3 g)口服联合药用炭片保留灌肠,疗程6周。具体方案:药用炭片每次5片,每日3次;药用炭片30片碾碎成粉末状加入生理盐水200 mL中,加热至37~38 ℃混匀,一次性输液管插入肛门20~30 cm,缓慢灌入药液,保留30 min,隔日1次。

1.3.2治疗组 给予益肾泄浊方口服联合中药保留灌肠,疗程6周。益肾泄浊方组成:黄芪30 g、太子参20 g、仙灵脾20 g、生地10 g、黄精20 g、红花9 g、水蛭6 g、制大黄3~30 g(根据大便情况调整剂量,保持大便1~2次/d),水煎至200 mL,每日1剂,早晚分2次温服,由岳阳中西医结合医院药剂科制备;中药保留灌肠药物组成及方法:生大黄30 g、丹参30 g、煅龙骨30 g、煅牡蛎30 g、积雪草30 g、六月雪30 g,上述药物由岳阳中西医结合医院药剂科浓煎至200 mL,温度为37~38 ℃,一次性输液管插入肛门20~30 cm,缓慢灌入药液,保留30 min,隔日1次。

1.4观察指标及方法

1.4.1实验室生化指标 分别于治疗前后抽取2组患者空腹静脉血,全自动生化仪检测肾功能[肌酐(SCr)、尿素氮(BUN)、尿酸(UA)]、血红蛋白(Hb)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、门冬氨酸氨基转移酶(AST)、血电解质(K+、Ca2+、P3+)。

1.4.2血清肠源性尿毒症毒素 分别于治疗前后抽取患者空腹静脉血5 mL,分离血清,采用高效液相色谱法检测血清硫酸吲哚酚(IS)水平,委托上海卓知生物科技有限公司检测。

1.4.3肠道黏膜屏障功能 分别于治疗前后抽取2组患者空腹静脉血5 mL,采用无热源试管收集血液,2 h内分离血清,采用鲎试验三肽基质显色法检测内毒素水平,采用改良的酶学分光光度法检测D-乳酸浓度。

1.4.4中医症状积分 治疗前后参照《中药新药临床研究指导原则》[6]中相关标准,采用积分法评价受试者畏寒肢冷、倦怠乏力、气短懒言、食少纳呆、腰膝酸软症状轻重。按无、轻、中、重分别计0,1,2,3分,舌脉具体描述,不计分,计算总积分。

1.4.5临床疗效 参照《中药新药临床研究指导原则》[6]慢性肾衰竭的临床指导原则制定疗效判定标准。显效:临床症状积分减少≥60%,内生肌酐清除率增加≥20%和(或)SCr降低≥20%;有效:临床症状积分减少30%~59%;内生肌酐清除率增加10%~19%和(或)SCr降低10%~19%;稳定:临床症状有所改善,积分减少<30%,内生肌酐清除率无降低或增加<10%,SCr无增加或降低<10%;无效:临床症状无改善或加重,内生肌酐清除率降低和(或)SCr增加。

2 结 果

2.12组病例脱落情况 2组共3例患者在入组后因无法耐受保留灌肠治疗脱落,其中治疗组1例、对照组2例,最终治疗组31例、对照组30例符合标准,总脱落率4.7%。

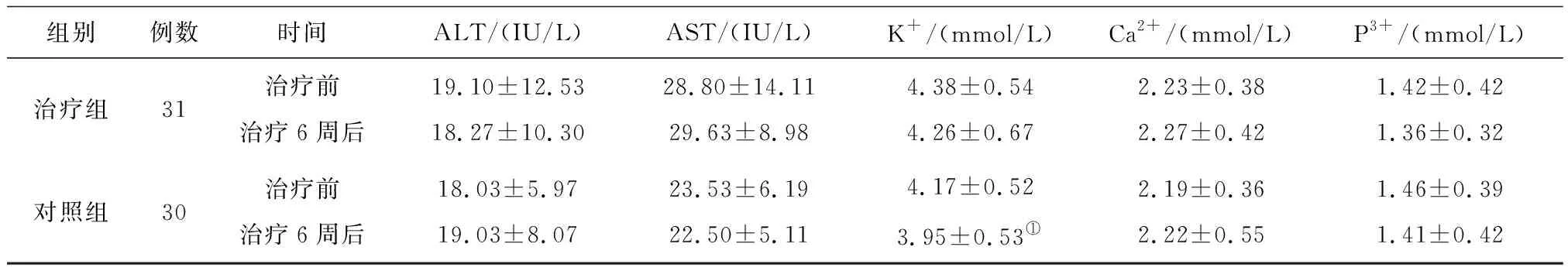

2.22组治疗前后生化指标比较 治疗后治疗组SCr、UA、eGFR和对照组BUN、UA、eGFR、K+均有显著改善(P均<0.05),治疗后各指标2组间比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。见表1。

表1 2组慢性肾脏病3~4期患者治疗前后生化指标比较

组别例数时间ALT/(IU/L)AST/(IU/L)K+/(mmol/L)Ca2+/(mmol/L)P3+/(mmol/L)治疗组31治疗前治疗6周后19.10±12.5318.27±10.3028.80±14.1129.63±8.984.38±0.544.26±0.672.23±0.382.27±0.421.42±0.421.36±0.32对照组30治疗前治疗6周后18.03±5.9719.03±8.0723.53±6.1922.50±5.114.17±0.523.95±0.53①2.19±0.362.22±0.551.46±0.391.41±0.42

2.32组治疗前后血清IS及肠道黏膜屏障功能指>标比较 治疗后2组IS、内毒素、D-乳酸水平均较治疗前明显下降(P均<0.05)。治疗后组间比较,治疗组血清IS、内毒素水平均明显低于对照组(P均<0.05)。见表2。

表2 2组慢性肾脏病3~4期患者治疗前后血清IS及肠道黏膜屏障功能指标水平比较

2.42组治疗前后中医症状积分比较 治疗后治疗组中医症状总积分及畏寒肢冷、倦怠乏力、腰膝酸软积分和对照组中医症状总积分及倦怠乏力、腰膝酸软积分均明显降低(P均<0.05)。治疗后组间比较,治疗组中医症状总积分及畏寒肢冷积分均明显低于对照组(P均<0.05)。见表3。

表3 2组慢性肾脏病3~4期患者治疗前后中医症状积分比较分)

2.52组临床疗效比较 治疗组总有效率为77.4%,对照组总有效率为60.0%,2组疗效比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

3 讨 论

CKD是指各种原因引起的慢性肾脏结构和功能障碍(肾脏损伤病史大于3个月),本病为进展性疾病,具有不可逆性,可引起心血管、消化、内分泌、骨骼、神经等多系统并发症,严重危害人类的健康。虽然目前对CKD的原发病及相关危险因素有了较好的控制,但仍有大部分患者最终发展为ESRD,因此如何有效延缓肾功能的恶化是临床亟须解决的问题。

既往认为“肾小球血流动力改变学说”“足细胞损伤学说”“转化生长因子-β过度表达学说”“肾小管上皮细胞转分化学说”“蛋白尿毒性学说”“微炎症状态学说”等是导致肾小球硬化、肾间质纤维化,从而导致CKD进展所存在的一些共同的机制。而近年研究表明,CKD发病过程中肾脏可与肠道产生相互作用,一方面CKD/ESRD尿毒症毒素可影响肠道微生物的组成和代谢;另一方面,重要的尿毒症毒素由肠道微生物代谢产生[7],两者形成恶性循环,并由此提出了“肠-肾轴”理论。

正常肠道微生态中厌氧菌、兼性厌氧菌占细菌总数99%以上,其中专性厌氧菌与双歧杆菌占90%以上。而在CKD的病理状态下,由于肠道生化环境改变及肠道低灌注缺血缺氧可造成肠黏膜充血、水肿,从而导致肠道屏障破坏、肠道菌群紊乱等病理改变,其总体表现为益生菌减少和致病菌大量繁殖[8],大量含氮化合物进入肠腔,代谢产生多种肠源性尿毒症毒素。肠道代谢产生的肠源性尿毒症毒素有小分子尿毒素(BUN、Cr、UA)、中分子尿毒素(β2微球蛋白)和蛋白结合类毒素[IS、磷酸对甲酚(PCS)]等[9]。正常情况下,IS主要通过肾小管分泌排出体外,而当肾功能受损时,肾脏无法将其排出,导致在体内蓄积。IS水平在CKD 2~3期即开始增高,且与肾功能呈负相关,在尿毒症患者中IS水平可高达40~494 μmol/L[10-11]。IS能显著上调转化生长因子-细胞间黏附分子、单核细胞趋化蛋白等促纤维化因子的表达,激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统,通过氧化应激等多种机制促进肾小球硬化、肾间质纤维化,从而加速CKD的进展[12]。心脑血管事件是引起CKD/ESRD死亡的主要原因,研究表明IS的高表达与心脑血管疾病密切相关,IS可诱导全身氧化应激状态造成血管内皮细胞活性降低,抑制内皮细胞生长和创伤修复,促进主动脉钙化、主动脉壁增厚,引起心肌纤维化和心肌细胞肥大,参与心脏重塑,加速心肌损伤[13],显著增加CKD患者的病死率[14]。

随着CKD患者病情进展及血BUN水平的增高,可引起肠道黏膜损伤,肠道通透性增加,同时由于益生菌的减少和致病菌大量繁殖,尤其是革兰阴性杆菌及其产生的内毒素移位,可导致机体呈炎症状态,是CKD强有力的独立死亡预测因子[15]。内毒素血症是CKD和透析患者的共同特征,大量内毒素的产生可诱导Toll样受体4/髓样分化因子88信号转导通路及下游炎症细胞因子的表达,最终引起促炎细胞因子白细胞介素-1(IL-1)、IL-6等的释放,从而导致全身炎症反应及免疫失调,进一步加重肾脏损伤[16-17]。D-乳酸是细菌发酵的代谢产物,血中D-乳酸水平可及时反映肠道通透性变化及肠道黏膜损伤程度,CKD患者体内血清D-乳酸水平明显升高,与肾衰竭程度呈正相关[18]。

IS、PCS分子量均在500 kD以上,在体内90%以上与蛋白结合,即使血液净化治疗也难以清除[19]。目前西医对于肠源性尿毒症毒素的清除及肠道微生态的调控措施局限于:限制蛋白质的摄入;调整肠道菌群以减少毒素的生成;口服肠道吸附剂吸附肠源性毒素及其前体,减少毒素的吸收,促进其排泄。然而上述干预措施的治疗效果还有待进一步评价。

CKD属中医学“水肿”“虚劳”“关格”“癃闭”等范畴。其病因病机为本虚标实、虚实夹杂,其病位在脾肾,风邪、湿热、瘀血、浊毒之标贯彻始终。各种因素导致的脾肾虚弱,水液内停,血行不畅,或脾肾阳虚、推动血行无力,停而为瘀,从而导致气机升降开阖失常,浊毒内停,五脏虚损,六腑胃肠腑气不通,大肠传导糟粕功能障碍。疾病后期,脏腑功能衰败,毒邪不得从小便排出,因此根据“去菀陈莝”之法,可通过通腑导泻之法使毒邪湿浊从大便排泄而出,开启脾胃,促使溺毒排出体外,祛邪以安正,这也正与“肠-肾轴”理论不谋而合。

中药保留灌肠属中医外治法,可使药物直达病所,通达气机,调节阴阳,祛邪扶正,具有作用迅速、疗效独特、简便廉验的特点。现代研究证实,当肾功能受损后,原本约75%主要经肾脏代谢的BUN、SCr等代谢产物,会由正常情况下的25%增加至80%分泌到肠道,经粪便排出体外[20]。同时中药保留灌肠除了具有通腑泻浊作用外,通过不同的药物配伍可调节肠道菌群、修复肠道黏膜损伤,具有调节“肠-肾轴”的功能[21]。益肾泄浊方由黄芪、太子参、仙灵脾、生地、黄精、红花、水蛭、制大黄组成,广泛运用于CKD患者的临床治疗中。该方攻补兼施,扶正祛邪,滋温并用,补而不留邪,泻而不伤正,滋不伤阳,温不伤阴,调整脾肾之阴阳平衡,恢复机体“阴平阳秘”的状态。中药保留灌肠方主要由生大黄、煅龙骨、煅牡蛎、积雪草、六月雪等组成,具有通腑泄浊、清热利湿之功,推测其对于“肠-肾轴”的调控作用可能是直接吸附肠道中尿毒症毒素,并通过增加肠蠕动、促进肠源性尿毒症毒素的排泄,从而减少内毒素移位有关。

本研究发现,2组患者治疗后eGFR均增加,血清IS、内毒素、D-乳酸水平均降低,且治疗组血清IS、内毒素水平较对照组降低更为显著;治疗组患者中医症状有显著改善,特别是畏寒肢冷、倦怠乏力、腰膝酸软症状,且总有效率高于对照组。提示相较于药用炭片口服联合保留灌肠治疗方案,益肾泄浊方联合中药保留灌肠的中医一体化治疗方案在降低脾肾阳虚证CKD 3~4期患者肠源性尿毒症毒素IS水平,减轻内毒素血症,延缓肾功能恶化以及改善患者临床症状方面更具优势。治疗后患者肝功能、Hb、血电解质未见明显变化,无不良反应发生,表明该方案安全有效。

总体来说,益肾泄浊方联合中药保留灌肠的中医“内外同治”一体化治疗方案能够有效改善患者临床症状,促进肠源性尿毒症毒素排出,减轻内毒素血症,保护肠道黏膜屏障功能,能通过调节“肠-肾轴”起到延缓CKD进展的作用。该方案具有良好的安全性,在CKD患者的临床治疗中具有一定的价值。然而,本研究样本量较少,观察时间较短,故循证证据强度仍需提高。由于大黄含有蒽醌等成分,临床长期应用可引起结肠黑变病等不良反应,能否长期应用仍需探讨。同时如何提高患者对于中药保留灌肠的耐受性及依从性也应引起重视。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。