郑文焯“鹤”情结探析

刘尊明 吴亚萍

作为清季词坛上重要人物的郑文焯(1856—1918),是21世纪以来词学研究的一大热点。学界大多考察郑文焯的生平、词作、词论、词史意义,对其在词籍批校和词社活动上的贡献也有探讨,但对郑文焯与鹤关系的考察较少,对其众多的鹤号也缺乏关注。考察郑文焯的作品和相关文献,会发现鹤在郑文焯的生活与创作中扮演了重要角色。郑文焯有着浓郁的鹤情结,他爱鹤成癖,不仅养鹤、梦鹤、画鹤、咏鹤,还琢鹤砚、镌鹤印、制鹤笺,用鹤为斋堂命名,并以鹤自况,其以鹤为名的自号就达十多个,如“郑大鹤”“大鹤”“鹤”“鹤公”“鹤翁”“大鹤山人”“鹤道人”“老鹤”“大鹤天隐者”“大鹤天居士”“大鹤尊者”“大鹤遗老”等,而尤以“大鹤山人”最为著名。对于“自号”的功用,《闽人自号录·叙例》曾指出:“自号云者,人之有所寄况,而托名为标识,以示其志尚,见其行藏也。”又云自号乃“出诸于己之别署”。可见,自号与时论给予的褒美之号或他人所取雅号不同,它是自号者的一种自我标识和定位,自号者往往以自号或隐或显地表达自己的心志。好鹤并以鹤为号,正是郑文焯以鹤来寄托人生感遇、彰显个人情志与气节的表现。考察郑文焯生活中密集出现的有关鹤的名物和符号,有助于了解词人的人品性情、美学追求,并从中窥探其创作心态与思想的发展历程。

一、清雅名士的标签(1880—1898)

从光绪六年(1880)被江苏巡抚吴元炳聘入幕府起,到光绪二十四年(1898)参加最后一次科举止,郑文焯用鹤符号来打造自己清雅名士的形象,以鹤的孤冷、清高、超逸尘外来类比自身的仙气,展现清逸的人格和卓尔不群的美学追求。这一时期的鹤符号是郑文焯清雅名士形象的标签。

(一)养鹤

光绪十四年冬,郑文焯《瘦碧词》二卷刻行,俞樾为《瘦碧词》作序时描述了郑文焯养鹤一事:“余每入其室,左琴右书,一鹤翔舞其间,超然有人外之致,宜其词之工矣。”其居室琴书齐备,鹤舞其间,俞樾认为这种超逸出尘之致对郑文焯词的创作大有裨益。叶德辉《大鹤山人遗书序》也有对郑文焯蓄鹤的记载:“性爱鹤,尝蓄一鹤,见客则鼓翼舞迎阶下,因自号‘大鹤山人’。”

郑文焯好鹤,饲养的鹤不止一只。在其画作《归鹤图》的题跋中,郑文焯记其在壶园居住期间,“尝蓄六鹤,驯知人语,皆就掌取食,应声起舞”,“又以诗换得一滇鹤,翅足硕异”,其斋堂号“七鹤堪”当因此七鹤而名。易顺鼎在《吴波鸥语叙》中也特别提到郑文焯壶园之鹤:“叔问所居小园,命之以壶……有鱼,有鹤。”除“七鹤堪”外,郑文焯以鹤命名的斋堂号还有“梅鹤山房”“大鹤山房”等,以“大鹤山房”最为知名。光绪十四年郑文焯刊刻《瘦碧词》,在序中云:“岁在徒维大梁月,文焯叙于大鹤山房。”沈瑞琳在光绪二十二年为《冷红词》作序时亦云“去年因过大鹤山房”。“大鹤山房”的斋堂号在词集之序中屡被称引,说明郑文焯的鹤情结已广为人知。

养鹤为郑文焯的生活和创作带来诸多雅趣。据戴正诚所撰《郑叔问先生年谱》(下文简称《年谱》)记载,光绪十三年秋,“壶园旧豢华亭鹤忽化去,瘗之丽娃祠右”。同年冬天,彭翰孙向郑文焯乞题,诗成,彭以白鹤相报,郑文焯欣然寿之以《瑞鹤仙》词,有“笼鹅漫拟,却胜数、山阴故事”之句,词前小序曰:“是冬大雪中,茧园主人乞题其先世仁简先生志矩斋图。诗成,以白鹤见报,欣然寿之以词。”“以诗易鹤,吴士艳称”,几乎就是晋人“应写黄庭换白鹅”的翻版。这说明郑文焯的鹤癖名播一方,吴地人士向其求取诗文,竟以鹤代润笔之资。鹤给郑文焯带来生活和创作上的清气和雅意,也带来良好的声誉。

鹤还为郑文焯打造了仙气飘飘的人设。郑文焯跋《归鹤图》引王闿运之语云:“壬翁以为有太白巢大匡养奇禽之风。”吴昌硕为郑文焯的指画《寒山子》题赞曰:“一指蘸墨心玄玄,且园而后大鹤仙。我画偶然拾得耳,对此一尺飘馋涎。鹤与梅花一屋住,有时与鹤梅边遇。”可见郑文焯的斋堂号“梅鹤山房”并非杜撰,有梅有鹤,与梅、鹤同住,“大鹤仙”的形象呼之欲出。郑文焯还用“鹤”名物为其“大鹤仙”形象加持。光绪十六年,郑文焯得到一方晋代古砖,琢而为砚。他在《石芝西堪札记》中详述了此砚的来历:“吴郡西南之横山,多晋代名流冢墓,如旧经所纪袁山松、张翰皆葬此山。余尝升眺岩际,得古砖,有‘太康九年’隐起文,左侧有一鹤,画象甚奇,不知谁冢中物,因琢为砚。”戴正诚深知郑文焯对此方鹤砚的珍视,在《年谱》中特别提到此砚,并强调鹤画之奇云:“庚寅年横山崩,出晋太康九年砖,背有鹤,画像甚奇,因琢为大鹤山房画研。”郑文焯以晋砖为砚,除了他在金石学上的兴趣以外,当是珍爱偶得的古砖鹤画,奇遇如是,大鹤山人焉有不用之理?

郑文焯的“鹤仙”形象受到了时人的普遍认可,张祥龄在《瘦碧词序》中说:“予友瘦碧……当夫虚檐写月,古帘听雪,情往兴来,似赠如答,君才挥洒,将与梅鹤俱仙矣。”亦以“梅鹤”并举而赞之为“仙”。卢前在《饮虹簃论清词百家》中评其曰“俊逸望如仙”,“一鹤在中天”,同样以“鹤”喻“仙”。鹤为郑文焯营造了清逸高蹈的仙人形象,这与姜夔的“世人唤作白石仙”“白石老仙”,如出一辙。“仙”也是郑文焯的自诩,他在《有会而作并序》诗中云“我画自成水墨仙”,《还京乐》(放愁地)词云“想旧纱笼句,白云笑我,仙才空费”,《念奴娇》(小山丛桂)词云“仙才谁惜,世间空舐丹鼎”,可见郑文焯养鹤,除爱鹤带来的清逸之趣外,亦有以鹤为标签来张扬自身的仙气与才华之意。

(二)梦鹤

郑文焯有著名的“游石芝崦”之梦,他特地作诗记此梦,并在诗前小序中对梦境详加描述:

光绪辛巳秋七月十三日癸酉,夜梦游一山,洞西向,榜曰“石芝崦”,山虚水深,乱石林立,石上生如紫藤者,异香发越,坚不可采。屐步里许,闻水声潺潺,出丛竹间,容裔滉瀁,一碧溶溶,世罕津逮。时见白鹤横涧东来,迹其所至,有石屋数间,题曰“瘦碧”。摄衣而入,简帙彪列,多不可识。徘徊久之,壁间题“我欲骑云捉明月,谁能跨海挟神山”十四字,是予去年在西湖梦中所得旧句也。尝欲补为,卒卒未果,今复于梦中见之,其觉所接者妄,梦所为者实耶?列御寇曰:“神凝者想梦自消。”吾勿能勿为梦咒也。翌日,瑞其梦而述以诗。

梦游石芝崦之事发生在光绪七年郑文焯二十六岁时,是他艺术生涯中的一件大事。其婿戴正诚为其作《年谱》时,说他的“鹤道人”“大鹤山人”等号皆因梦境而来。除作诗记梦外,郑文焯还请名画家顾若波绘《石芝西梦图》,遍征交游题词。其中,王闿运的题词“最饶风趣”:“尘人必无仙梦,终身无此想而已矣……乃其心仙,则其梦仙,石芝瘦碧,随所寓而皆是。”其和诗亦云:“清鹤偶一声,寥想出云天。”以为是郑文焯有清逸远尘之心,方能有此仙梦,梦中的“白鹤”与“石芝”“瘦碧”一样,都是词人仙心幻化之意象。

郑文焯梦鹤的另一原因当与他寓居苏州有关。姑苏古称鹤市,典出《吴越春秋·阖闾内传》:吴王阖闾葬女于西阊门外,“乃舞白鹤于吴市中,令万民随而观之,还使男女与鹤俱入羡门,因发机以掩之,杀生以送死,国人非之”。此后,人以鹤市称苏州。光绪六年,郑文焯被江苏巡抚聘为幕宾,携眷南下。赴苏后,郑文焯“性好山水,吴中名胜,游迹殆遍”,光绪七年秋即有游石芝崦之梦,梦中的“山虚水深”“紫藤”“丛竹”,是典型的江南风光,可见吴地山水对他的熏染之深。

戴正诚在《年谱》中说梦鹤对郑文焯的自号有很大影响,实际上在梦鹤之前一年即光绪六年郑文焯作指画《寒山子》(图1)时,落款已别署“大鹤居士”。郑文焯籍贯是铁岭,词中常有“南飞”“南鹤”之句,他当以辽鹤自比,王闿运在给郑文焯的赠别诗中亦指其“南飞同海鹤”,可为印证。寓居苏州后,他又有游石芝崦之鹤梦,更强化了这种鹤情结和以鹤自况之意。以此梦为契机,郑文焯改用多种别署并使用终身,如“鹤道人”“鹤”“大鹤”等,鹤号在受众中的传播和接受度也最高。这一时期的鹤是白石词“清空骚雅”的美学符号、仙气飘飘的人设标签和清雅名士的象征。

图1 郑文焯 寒山子1880 刻石拓本 106×54cm 私人藏

二、江南退士的符号(1898—1911)

从光绪二十四年(1898)春闱结束到宣统三年(1911)辛亥革命,郑文焯绝意仕进,继续幕宾生涯,隐居于吴小城东,灌园著书。这一时期郑文焯的创作中每以“归鹤”自喻,突显自己的退士身份,鹤嬗变为江南退士的符号。时大清国运衰微,危机频生,郑文焯亲历了戊戌政变和庚子事变,这给他的林泉生活带来强烈的感情震荡,词人的悯时之悲、忧国之痛在这一时期的词集《比竹余音》和《苕雅集》中有比较集中的流露。

(一) 画鹤

图3 郑文焯 自画归鹤图小像 约1910 镜片 纸本设色 24×30cm 私人藏

根据画面内容和钤印“大鹤天隐者”推断,《自画归鹤图小像》创作时间当与《归鹤图》相去不远。两幅画皆以平远法构图,有藏有露,有隐有显。在国画的“三远”法中,平远法最适宜表现平淡冲和的境界。从郑文焯创作两幅内容相近的画作来看,他是十分爱赏这种平淡的归隐之境的。画面中主人公侧身倚坐,只露背影和侧脸,无任何面部特征,却名为“归鹤图小像”,说明画像并非面目写实,而是纯以神遇,以意会,取“归鹤”之意来表现自身的心志与风神。

图2郑文焯 归鹤图1910立轴 纸本设色96×33cm私人藏

图4 郑文焯鹤笺手札 年代不详(郭伟主编:《郑文焯书风》,重庆出版社1999年版,第4页)

(二)咏鹤

但郑文焯最具代表性的咏鹤作品当属两首题画的咏鹤词:《瑞鹤仙·题自画大鹤天归隐图》和《祭天神·题归鹤图为彊村翁作》。先录前者如下:

《瑞鹤仙·题自画大鹤天归隐图》乃感遇身世之作,宣统二年前后作的《祭天神·题归鹤图为彊村翁作》则将兴亡之感并入身世,把个人际遇与末世乱离糅合,以词写史,骨力峭健,厚重苍劲:

三、前清遗民的代号(1912—1918)

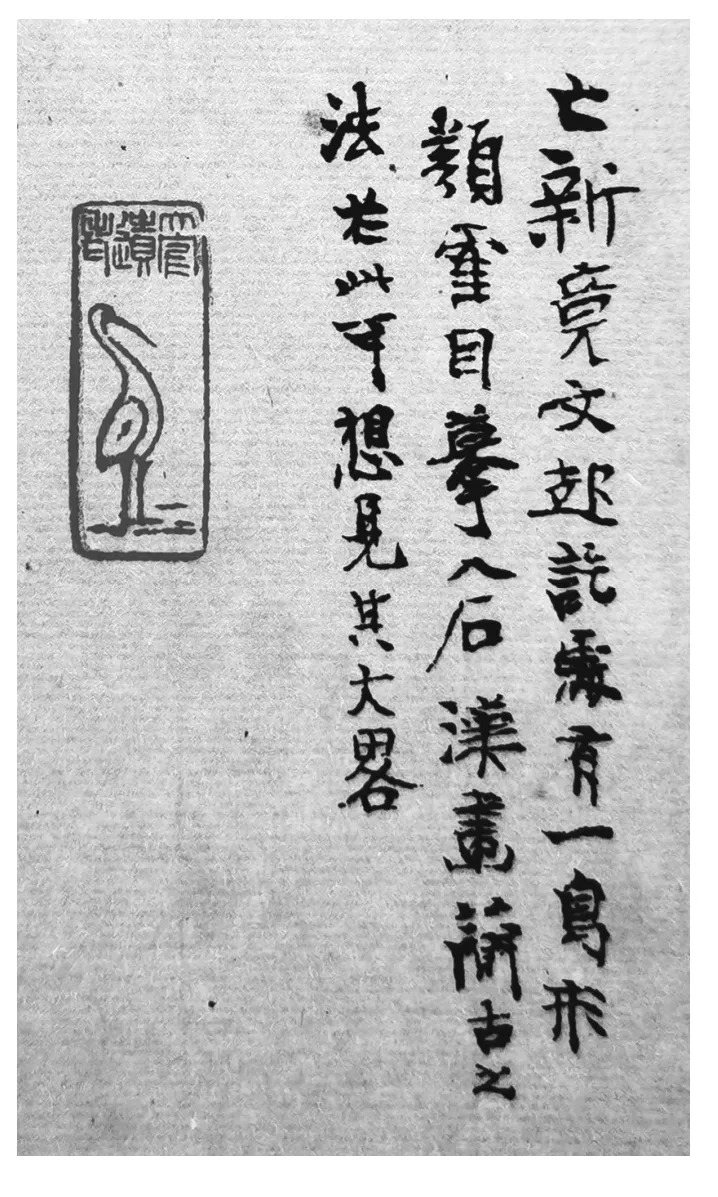

图5 “大鹤遗老”鹤形印和印跋(《王冰铁印存》附编,文明书局1926年版)

(一)鹤唳

(二)化鹤

总之,从郑文焯入幕苏州府到他离世的近四十年间,各种有关鹤的名物和符号密集地出现在其生活和创作中。词人充分利用中国文化比兴、象征的表意手法,将不同时期的人生感慨、情志气节寄寓于众多“鹤”符号之中。“鹤”符号的内涵也随着其人生经历和时代变化而不断嬗变,从清雅名士一变为江南退士,再变为前清遗民。探析“鹤”符号的丰富内涵及其嬗变历程,有助于深切了解以郑文焯为代表的晚清民初文人的风尚志趣,一窥清末遗民在朝代鼎革之际痛苦而复杂的心路历程和思想轨迹,更好地研究这一时期的作家作品与文化现象。本文只是初步的尝试,期望更多同行重视起这种从微观角度切入、以小见大的研究理路。