意象的文体分裂

——以诗歌、小说中的“驴”为例

李能知

在中国古代文学中,一些物象经过历代文人的陶铸、书写,成为带有一定情感倾向和思想内涵的经典意象。它们作为一种公共流通的“货币”,为不同作家在不同文体的写作中共同使用,如“雁”“杜鹃”“长亭”等。但是,也有一些物象比较特殊,在不同文体中生成意象的情感倾向和思想内涵迥然不同,我们不妨把这种现象称为“意象的文体分裂”,“驴”意象就是典型的例子。文学作品中的驴在唐代以后出现了有趣的文体分裂:诗歌中的驴与诗人紧密联系在一起,正如钱锺书所谓,“仿佛使驴子变为诗人特有的坐骑”;小说中的驴则多展现出蠢笨丑恶的一面,与卑鄙淫邪的人事相关联,甚至形成了许多污言秽语。“意象的文体分裂”并非天然如此或一蹴而就,它受到诸多因素的影响,经历了复杂的演变。本文以“驴”为例,尝试探讨意象在诗歌和小说两种文体中的分裂问题。

一、诗歌中的“驴”:从“蹇驴”到“诗人特有的坐骑”

驴在先秦典籍中未见踪影,大抵秦朝时从匈奴传入中国。《说文解字》云:“驴,似马,长耳。”段玉裁注:“驴、骡……太史公皆谓为匈奴奇畜,本中国所不用,故字皆不见经传,盖秦人造之耳。”司马迁认为驴是在秦朝由匈奴地区引进中国的。据顾炎武考证:“自秦以上,传记无言驴者,意其虽有,非人家所常畜也。”可见,驴从秦朝起,被当作家畜广泛蓄养。驴被写入诗赋,最早在汉初。贾谊《吊屈原赋》云“腾驾罢牛兮骖蹇驴,骥垂两耳兮服盐车”,称驴为“蹇驴”。《楚辞》中的汉人诗歌也有多处写到驴,如王褒《九怀》“蹇驴服驾兮,无用日多”,刘向《九叹》“却骐骥以转运兮,腾驴骡以驰逐”。由这些诗赋可知,在汉代,驴多被用作交通工具,能驮载重物长途运输。因为驴和马外形相像,功用也相类,而中国人饲养马的历史远比驴要悠久,所以,当驴子被蓄养、使用时,人们会很自然地将其与马进行比较。与马相比,驴体型偏小、走路晃荡、速度不快等缺点就显露出来了,故被称为“蹇驴”,也就是跛足、驽劣而弱小的驴子。先唐时期诗歌中的“蹇驴”意象正是基于这样的认识。当诗人用“蹇驴”暗喻自身失意的处境时,便放大了驴速度慢的缺点,以与其自身“行路难”的际遇相呼应,借以抒发消极负面情绪,如东方朔《七谏》:“驾蹇驴而无策兮,又何路之能极。”后世诗人所用“蹇驴”意象,内涵大致如此。

初盛唐时期,诗中的驴意象除了延续“蹇驴”的意蕴外,开始展现新的面貌,不再是单纯抒写消极负面情绪的载体。如王绩《病后醮宅》“白驴迎蒯子,青牛下葛仙”,描写神仙蒯子训骑驴的超凡脱俗气度。特别是,这一时期驴子与诗人结合的整体意象开始出现,给人以积极正面的印象。如李白《赠闾丘宿松》“阮籍为太守,乘驴上东平”,用阮籍骑驴的典故表现潇洒的名士风度。到了中晚唐,驴和诗人实现了深度捆绑,产生了“骑驴诗客”的经典审美意象。从此,诗歌中的驴成为积极正面的意象,由马的附属、替代物跃升为诗意的承载物,在诗歌中和马实现了文、武分工,甚至品位优于马。这一转变,由三个因素促成:第一,著名诗人骑驴故事成为典故广为流传,这个因素最为重要;第二,大量骑驴诗的出现;第三,“蹇驴”与晚唐诗人处境高度契合。

说到唐代著名诗人骑驴故事,流传最广的当数孟浩然骑驴踏雪行吟、李贺骑驴觅句和贾岛骑驴推敲。这三个故事,第一个发生在盛唐,后两个发生在中唐。王维画有《孟浩然骑驴图》,题咏者甚多,影响颇大,于是孟浩然雪中骑驴行吟成为典故,如晚唐唐彦谦《忆孟浩然》:“郊外凌兢西复东,雪晴驴背兴无穷。句搜明月梨花内,趣入春风柳絮中。”李贺骑驴觅句的故事,唐人多有记载,如李商隐《李长吉小传》:“长吉……骑距驴,背一古破锦囊,遇有所得,即书投囊中。”李贺也自称:“关水乘驴影,秦风帽带垂。”(《出城》)贾岛骑驴推敲故事产生最晚,然流传最广,最终促成了“诗人骑驴”意象的完成。据说,贾岛在驴背上思索诗句,因过于专注不小心冲撞了京兆尹韩愈,唐诗所谓“骑驴冲大尹,夺卷忤宣宗”(安锜《题贾岛墓》)。贾岛对晚唐五代诗歌影响巨大,以至于晚唐五代被闻一多称为“贾岛时代”。崇拜贾岛最狂热的李洞即有多首诗写贾岛骑驴,如“年年谁不登高第,未胜骑驴入画屏”(《过贾浪仙旧地》),“敲驴吟雪月,谪出国西门”(《赋得送贾岛谪长江》)。他甚至把贾岛骑驴推敲吟诗故事缩减为“敲吟”一词:“蹇驴秋毙瘗荒田,忍把敲吟旧竹鞭。”(《毙驴》)

除了孟浩然、李贺、贾岛三个最著名的骑驴故事外,唐代其他诗人也有一些骑驴故事,对驴意象在唐代的升华起到了推波助澜作用,如《合璧事类》所载李白“骑驴”逸事:

李白游华阴,县令开门方决事,白乘醉跨驴过门。宰怒,引至庭下:“汝何人?辄敢无礼!”白乞供状,曰:“无姓名,曾用龙巾拭吐,御手调羹,力士脱靴,贵妃捧砚,天子殿前尚容走马,华阴县里不得骑驴!”

李白通常是骑马的,因为马高大俊美,能为主人的身份、地位增光。李白骑驴比较罕见。这种醉酒状态下摇摇晃晃的骑驴画面,更能体现李白随意洒脱的个性。

以上这些诗人骑驴轶事,为驴披上了诗性的外衣,在社会上广为流传,将驴与诗人紧密联系在一起,大大地改善了驴作为家畜的低贱形象。

唐代大量骑驴诗与骑驴画的出现,对于诗人骑驴意象亦有强化作用。据笔者统计,唐以前诗歌中出现最多的动物是马,其次是鸟,驴比较少,合计出现在10首诗中。到了唐代,驴在诗歌中出现的频率大幅增加,合计出现在111首诗中。唐诗中的驴,在继承前代“蹇驴”的基础上,又增添了“策蹇”“乘驴”“骑驴”“跨驴”等诗人骑驴的意象,如:

访人留后信,策蹇赴前程。(孟浩然《唐城馆中早发寄杨使君》)

阮籍为太守,乘驴上东平。(李白《赠闾丘宿松》)

骑驴三十载,旅食京华春。(杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》)

日暮独归愁米尽,泥深同出借驴骑。(白居易《酬寄牛相公同宿话旧劝酒见赠》)

减粟偷儿憎未饱,骑驴诗客骂先行。(元稹《酬张秘书因寄马赠诗》)

长江飞鸟外,主簿跨驴归。(贾岛《谢令狐相公赐衣九事》)元稹“骑驴诗客”的表述,说明至晚到中唐时期,诗人骑驴意象已经定型。

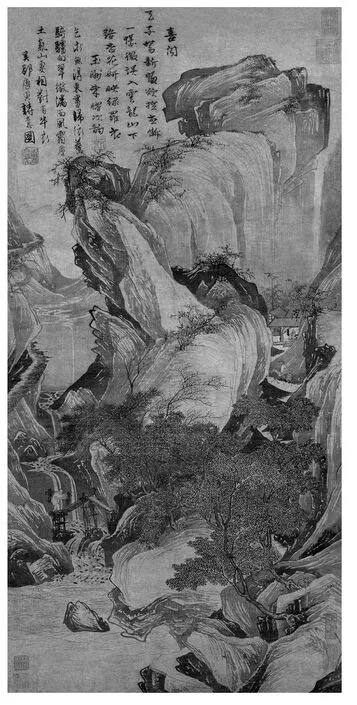

驴文化所具有的“蹇驴”内涵,与晚唐诗人处境高度契合,促使他们更自觉地接受与认同诗人骑驴意象。贾岛、李贺影响下的晚唐,是一个寒士诗人“普遍苦吟的时代”,“蹇驴”十分契合他们寒酸的生活处境。“蹇”是六十四卦之一,《周易·蹇》曰:“蹇,难也,险在前也。”晚唐寒门出身的文人仕途坎坷,要想官运亨通,就要获得贵族王公的提携,所以干谒之风盛行,入幕文人众多。“蹇驴”所包含的在艰难困苦中负重而行的意蕴,与晚唐文人的处境及心态十分契合,这促使他们更自觉地接受与认同诗人骑驴意象。晚唐郑綮的名言“诗思在灞桥风雪中驴子上”(图1),说明驴背诗思已成为晚唐诗人喜爱并主动追求的审美意象。至此,驴在诗歌中彻底实现了诗意化,变为“诗人特有的坐骑”。

图1 吴俊臣 灞桥风雪图宋代 立轴 绢本设色191×94.4cm 美国弗利尔美术馆藏

唐代以后,诗歌中的驴意象进一步雅化。驴与诗歌或诗人的关系,最值得注意的有三点:第一,骑驴作为象征诗人身份的典故,在诗歌中频繁使用;第二,孟浩然骑驴踏雪寻梅故事的经典化;第三,诗人骑驴画的大量涌现。

诗中骑驴意象频繁出现,作者未必真骑驴,大多只是为了象征诗人身份的用典而已,如南宋大诗人陆游的名句“此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门”(陆游《剑门道中遇微雨》)。其实,宋代文人生活优越,大多骑马,较少骑驴,但诗人仍然喜用骑驴意象突显自身的诗人身份。他们还常常将骑驴与醉酒、寻梅、赏雪、听雨等意象组合在一起,共同营造优美的诗境。

宋、元、明三朝吟咏、演绎孟浩然骑驴踏雪故事的诗词、绘画作品很多。北宋苏轼《赠写真何充秀才》:“又不见雪中骑驴孟浩然,皱眉吟诗肩耸山。”《大雪,青州道上,有怀东武园亭,寄交代孔周翰》:“又不是襄阳孟浩然,长安道上骑驴吟雪诗。”南宋刘克庄《孟浩然骑驴图》:“坏墨残缣阅几春,灞桥风味尚如真。”此外,南宋牟山献有《王维画孟浩然骑驴图》,宋末方回有《孟浩然雪驴图》、戴表元有《题孟浩然霜晓吟行图》等诗。金朝皇帝曾御笔画《孟浩然骑驴图》,李俊民《孟浩然》咏道:“破帽蹇驴风雪里,新诗句句总堪传。”元代袁桷《金主画孟浩然骑驴图》咏道:“生前明主已遭嗔,身后君王为写真。家国总缘诗句废,灞陵犹胜蔡州尘。”明代高启有《题孟浩然骑驴吟雪图》诗。有意思的是,人们将唐宋时期流传的孟浩然骑驴踏雪吟诗,演绎为骑驴踏雪寻梅,引入高雅的梅花,把骑驴进一步美化了。元代马致远的名作《青衫泪》说孟浩然是“灞陵桥踏雪寻梅客”,钟嗣成《录鬼簿》“马致远”条记载马致远著有《踏雪寻梅》杂剧(今佚),明代朱有炖亦有长篇杂剧《孟浩然踏雪寻梅》,明代于谦、李昌祺均写有《题孟浩然踏雪寻梅》诗。孟浩然踏雪寻梅故事进一步经典化,甚至成为成语,常用来形容文人风雅生活(图2)。

图2 佚名 踏雪寻梅图明代 立轴 绢本设色99.9×42cm 美国弗利尔美术馆藏

宋以后,诗人骑驴画大量涌现,显示出诗人骑驴意象的跨界传播。除了上述多种孟浩然骑驴图外,宋代吴俊臣和夏圭、明代吴伟、清代董邦达皆有灞桥风雪图传世。宋代画家画有《李白醉骑驴图》,当时有诗人题诗云“压折老驴腰”(释绍昙《李白醉骑驴图》)。此外,还有宋代牧溪(传)《杜子美图》(图3)、许道宁《潘阆倒骑驴图》、李公麟《王荆公骑驴图》,元代王冕《贾浪仙骑驴图》,明代唐寅《骑驴归思图》(图4)、徐渭《驴背吟诗图》(图5)等等。许多著名诗人的人物画都绘有骑驴姿态,说明骑驴作为诗人身份的象征已成共识。

图3 牧溪(传) 杜子美图 宋代 立轴 纸本水墨 88.3×31.1cm 日本福冈市美术馆藏

图4 唐寅 骑驴归思图1506 立轴 绢本设色77.7×37.5cm 上海博物馆藏

图5 徐渭 驴背吟诗图明代 立轴 纸本水墨112.2×30cm 故宫博物院藏

二、小说中的“驴”:从“驴鸣”到“蠢驴”“淫驴”

如果说诗是“阳春白雪”的雅文学,那么小说则是“下里巴人”的俗文学。在中国传统文学观念里,小说长期是不登大雅之堂的“小道”。晋、唐文言小说虽比后来的白话小说地位稍高,但都是以叙事为主的俗文学,仍然不能与同时代的以抒情为主的雅文学诗文相提并论,所以这里笔者将文言小说和白话小说放在一起观照。概括而言,小说中的驴意象,经历了从“驴鸣”到“蠢驴”再到“淫驴”的发展历程。

追溯驴意象在小说中的滥觞,首先值得注意的是魏晋文言小说。《世说新语》中有两则驴鸣故事,分别叙述王粲、王济“好驴鸣”之事,前者云:

王仲宣好驴鸣。既葬,文帝临其丧,顾语同游曰:“王好驴鸣,可各作一声以送之。”赴客皆一作驴鸣。

王粲、王济“好驴鸣”是他们不拘礼法、特立独行之名士风流的表现和象征。在这些故事中,驴以比较正面的形象,与“魏晋风流”挂上了钩。

到了唐代中后期,小说中的驴发生了重大变化,呈现出负面的样貌,典型例证便是柳宗元的《黔之驴》。《黔之驴》虽然属于寓言,但具备虚构故事的小说性质。在这篇影响巨大的著名作品中,柳宗元将驴描绘为外强中干、愚蠢无能、自取灭亡的可悲形象。驴体型较大,还能发出响亮的叫声,似乎很厉害,然其本领仅止于“蹄之”而已,无能却不知藏拙,在暴露可怜的技能后,便被老虎吃掉。文末,柳宗元议论道:

噫!形之庞也类有德,声之宏也类有能,向不出其技,虎虽猛,疑畏,卒不敢取。今若是焉,悲夫!

柳宗元认为,驴貌似有德而实无德、貌似有能而实无能,如果它不暴露那点可怜的技能,老虎虽猛,在疑畏心理的作用下,终究不敢攻击它。现在得到这样一个结局,真是可悲呀!在这里,驴是不值得同情的负面形象。

此后,小说中的驴被烙上了德才低下和愚蠢的印记。如段成式《酉阳杂俎》载:

世有村人供于僧者,祈其密言,僧绐之曰:“驴。”其人遂日夕念之。经数岁,照水,见青毛驴附于背,凡有疾病魅鬼,其人至其所,立愈。后知其诈,咒效亦歇。

故事中的驴虽然只是一种点缀,但明显是在象征愚蠢的被欺诈者,属于负面意象。再如,宋代李昉等编《太平广记》里所记驴故事:

武后初称周,恐下心未安,乃令人自举供奉官,正员外多置里行。有御史台令史,将入台,值里行御史数人,聚立门内。令史不下驴冲过。诸御史大怒,将杖之。令史云:“今日之过,实在此驴。乞先数之,然后受罚。”许之,谓驴曰:“汝技艺可知,精神机钝,何物驴畜,敢于御史里行。”于是御史羞惭而止。

这则故事中令史指桑骂槐,借骂驴骂诸位里行御史,驴在此处是被讥贬的对象。

《太平广记》中还载有板桥三娘因为作恶多端被变成驴子受尽惩罚的故事,驴子成为推动故事情节发展的主要线索。此后,驴蠢笨、颟顸、贪婪、卑劣、低贱……的特性在小说中被描绘得越来越丰满、形象。不少小说家将驴的动物性特征投射到人身上,创作出了一系列具有贬低、讽刺意味的意象,乃至形成了许多与驴有关的骂人脏话。譬如,《醉翁谈录》中有《王次公借驴骂僧》;《醒世恒言》里有一个破落户的浑名叫“扯驴”;《水浒传》第九十三回写了鲁智深的粗话“留下那两个驴头罢,等他去报信”;《西游记》第五十六回强盗骂孙悟空“穷秃驴”;《说唐三传》和《反唐演义全传》中有“驴头太子”这一人兽合一的怪物意象;《儒林外史》第五十六回里有骂人粗话“你睁开驴眼看看”;《红楼梦》第四十一回妙玉打趣宝玉喝茶用大盏说:“岂不闻‘一杯为品,二杯即是解渴的蠢物,三杯便是饮驴了’。”由此可见,驴蠢笨、低贱……的负面形象,是唐宋以来小说作者和读者的共识。

从宋代起,随着青楼、瓦肆等娱乐场所的兴盛,小说中的驴在蠢笨、贪婪、低贱等特性之外,还衍生出淫邪的特性。如话本小说《张生彩鸾灯传》中有“少不得潘驴邓耍,离不得雪月风花”,即将驴与性联系起来,暗示淫秽之事,是《金瓶梅》中“潘、驴、邓、小、闲”的初版。托名唐寅所作的艳情小说《僧尼孽海》记载了许多僧尼的荒淫之事,其中《六驴十二佛》将六个淫僧比作六头“秃驴”。

明代奇书《金瓶梅》彻底将小说中的驴从“蠢驴”转变为“淫驴”。驴意象在该书中频繁出现(图6),据笔者统计,整部小说共有59处写到驴,且常常和性相关。如第三回中,王婆对西门庆说要偷情成功需要满足五个条件,即“潘、驴、邓、小、闲”,其中“驴”即“驴大行货”,像驴子那样的器官成为行苟且之事的必备条件之一。

图6 兰陵笑笑生 《新刻绣像批评金瓶梅》第八十九回回前插图(北京大学出版社1988年影北京大学图书馆藏明崇祯刻本)

再如第六十八回,西门庆派玳安寻文嫂以勾引林太太,玳安和文嫂之间一段关于驴子的对话甚是有趣。起先玳安寻至文嫂家,文嫂因家里会茶令儿子谎称不在家,玳安道:“驴子见在家里,如何推不在?”而后作者借题发挥,描写了一大段关于驴子的对话:

玳安道:“你老人家放着驴子,怎不备上骑?”文嫂儿道:“我那讨个驴子来?那驴子是隔壁豆腐铺里驴子,借俺院儿里喂喂儿,你就当我的驴子?”玳安道:“我记得你老人家骑着匹驴儿来,往那去了?”文嫂儿道:“这咱哩,那一年吊死人家丫头,打官司,为了场事,把旧房儿也卖了,且说驴子哩。”玳安道:“房子倒不打紧处,且留着那驴子和你早晚做伴儿也罢了。别的罢了,我见他常时落下来好个大鞭子。”那文嫂哈哈笑道:“怪猴儿,短寿命!老娘还只当好话儿,侧着耳朵听你什么好物件儿。几年不见,你也学的恁油嘴滑舌的,到明日还教我寻亲事哩。”……一面教文糹堂将驴子备了,带上眼纱,骑上。玳安与他同行,径往西门庆宅中来。

此处玳安借驴的性器官与文嫂污言秽语,文嫂说他也学得油嘴滑舌了,其实就是说他跟西门庆学的。所谓“上梁不正下梁歪”,玳安是西门庆的心腹仆人,跟主子久了自然也受其影响。经过一番周折,文嫂终于骑上驴子,成为西门庆做淫邪之事的帮手。

综上所述,驴意象在诗歌和小说中沿两条线索发展,在诗歌中逐渐提升,在小说中逐渐堕落,分化点在中晚唐时期。诗歌中的驴,动物性被逐渐削弱,到中唐时期和诗人结合成为一个整体的审美意象,逐渐变为“诗人特有的坐骑”。而小说中的驴,动物性被逐渐放大,到中唐时期定型为“蠢驴”,到明代进一步堕落为“淫驴”。后来人们在文学作品中写到驴,要么是阳春白雪的“骑驴诗人”或“驴背诗思”,要么是愚蠢、荒淫的“蠢驴”或“淫驴”,大致不出这两者限定的范围。

三、意象文体分裂之原因及意义

诗歌中的驴,从困顿的“蹇驴”逐渐升华为“骑驴诗人”的美好意象;小说中的驴,从展现名士风流的“驴鸣”逐渐堕落为“蠢驴”“淫驴”的丑恶意象。同一物象,为何在不同文体中出现了意义和情感的分裂?试析原因如下。

第一,物象本身在现实生活中具有多面性,诗歌、小说各撷一面,于是便造成了分裂。物象自身没有善恶美丑之分,因为与人的生产、生活发生联系,所以人就会将一定的思想、情感倾注其中,从而产生善恶美丑之别。驴是我国古代普通民众最为熟悉的家畜之一。一方面,古代清贫文人出行以驴为主,他们用诗笔美化自己的坐骑和生活,这样,驴意象便在诗中得到了升华。另一方面,驴似马但没有马高大俊朗,显得比较低贱;与任劳任怨的牛相比,驴天性倔强,脾气上来往往会忤逆主人,不听使唤,显得很蠢笨。这一特点为小说家所关注并描写出来。诗歌、小说分别聚焦于人们对驴一方面之印象,并进行升华或夸张,这便造成了文体分裂。

第二,中国古代诗歌与小说的反向发展推动了意象的文体分裂。中国古代诗歌发展的总体方向是由俗向雅,而小说发展的总体方向是由雅向俗。中国古代诗歌主流之五七言诗,从汉乐府的民间俗文学,发展到文人拟乐府,再到汉魏晋文人徒诗,再到南朝唐宋的格律诗,越来越精致、典雅,对作者和读者文化层次的要求也越来越高。而小说从汉唐著名文人的文言小说,降而为宋元不知名文人的话本小说,再到明清流行的难以考知作者的章回小说,作者和读者的文化层次越来越下移,由雅入俗的发展路向十分清晰。上文所总结的驴意象在诗歌中有个逐渐提升的过程,在小说中有个逐渐堕落的过程,正与诗歌与小说反向发展的历程同步,交叉点都在中晚唐时期。从此,一些意象在诗歌中明显雅化和正面化,在小说中则明显俗化和负面化。

第三,诗歌、小说审美趣味的雅俗差异导致了意象的文体分裂。诗歌和小说虽分别具有由俗向雅或由雅向俗的发展过程,但就主流或者发展成熟的状态而言,无疑诗歌属雅,小说为俗。一般来说,雅和俗是基于不同社会阶层的审美趣味和风格特色,前者较多地服务于精英阶层,通常要对现实生活进行审美提升,后者服务于占人口多数的普通民众,体现基层民众的生活方式和风俗习惯,更接近于原汁原味的真实生活。雅俗文体审美趣味的差异,也影响到了这些文体中意象的思想、情感等内涵的呈现。姚斯认为:“在这个作者、作品和大众的三角形中,大众并不是被动的部分,并不仅仅作为一种反应,相反,它自身就是历史的一个能动的构成。一部文学作品的历史生命如果没有接受者的积极参与是不可思议的。”在中国古代,诗歌创作和接受的主体都是接受过良好教育的精英文人,他们中的不少人能够写诗,有着浓厚的诗人情怀,故诗中之驴升华为“诗人特有的坐骑”。而小说则起源于街谈巷语,创作主体主要是下层文人,接受主体主要为普通市民,自然要铺排世态人情,迎合通俗的审美趣味。刘永济认为宋元以来的章回小说“必辞谐于俗耳,而义洽夫庸情……盖以宣听众之劳倦”,精准地指出了小说迎合基层民众生活、情感、语言的特点。职是之故,小说中驴意象的内涵,自然要与基层民众日常生活中的印象保持一致。

第四,中唐出现的“审丑”思潮促进了意象的文体分裂。刘熙载说“昌黎诗往往以丑为美”,揭示了中唐之后文人的审美转型。初盛唐国力强盛,文人整体精神面貌昂扬向上,诗歌气势恢宏,倾向于选择高大、美好、正面的意象。中唐之后,国家积病日深,文人普遍感叹时运不济,开始关注以前诗歌中很少书写的奇特、怪异、阴暗的物象,出现了“审丑”思潮。驴这个在民众印象中比较丑陋、蠢笨的物象,也受到文人关注。正如雪莱所云“诗给最丑陋的东西添上了美”,罗丹也说“自然中认为丑的,往往要比那认为美的更显露出他的‘性格’”,唐代诗人“以丑为美”,对驴进行诗意提升,创构出略显寒酸却富有个性的诗人骑驴的经典意象。小说家则通过描写驴的丑陋来讽刺和鞭挞现实人事,发掘“实际生活中某些人的丑恶的人性而生成意象”,《黔之驴》就是典型。这形成了驴在诗歌、小说中思想、情感等意蕴的差异。

图7 广百宋斋主人《聊斋志异图咏·彭二挣》插图[中国书店1981年影清光绪十二年(1886)同文书局石印本,第1240页]

意象的文体分裂为我们认识意象在不同文体中的特性提供了独特而有趣的观照视角。诗歌和小说中的意象有一些共同性,如象征性、多义性、情感性和沿袭性等,但是也有不少差异性。从文体分裂视角着眼,约有如下数端。

第一,“表现”与“再现”。虽然文学艺术一般来说都是表现与再现的统一,但诗词本质上是一种抒情艺术,其意象更注重主观“表现”,而小说是叙事艺术,其意象更注重客观“再现”。吴乔所谓“诗中须有人在”,即说明诗歌更加强调主观表现。如同样是月,诗歌多用来“表现”诗人的思乡怀人之情,而小说写到月,通常是为了说明时间已进入夜晚,“再现”事件发生时的环境,烘托氛围。同样是驴,在诗歌中是诗人“表现”风雅情怀和个性的符号,在小说中则主要“再现”驴在生活中的原貌。小说评点术语常见的“传神”“如生”“若活”等,即在夸赞小说作者描绘物象之逼真,这亦说明小说意象更追求客观“再现”。

以上四种对立关系,只是就诗歌、小说两种文体中意象的差异性大端而言。在同一文体内部,则又体现为不同程度的统一,也就是说,意象无论是在诗中还是在小说中,都是“表现”与“再现”、“变形”与“自然”、“自由”与“约束”、“疏”与“密”的统一,只是以某一面为主导而已。