乡土的情感与记忆

——论孙为民、聂鸥对路遥小说《人生》的连环画改编

朱慧珍,易 瑛

(湖南师范大学,湖南 长沙 410081)

新中国成立后,绝大多数的文艺创作践行革命现实主义和革命浪漫主义相结合的原则,“文革”时期盛行的“三突出”创作原则培养了人们固化的审美习惯。到了20世纪80年代,伴随着解放的春风拂过,文学艺术工作者普遍倾向于写实主义的审美思想,《伤痕》《人到中年》等一批闪耀着人道主义光辉的文学作品先后产生,此时的连环画等美术作品也呈现出“以一种基本的人道眼光来观察普通人的普通生活,以一种自己熟悉的艺术语言来描述这种观察的结果和感受,使中国的艺术在僵死的废墟里透出了人的气息”[1]的崭新品格。路遥的乡土小说《人生》是反映现实中乡村人民普通生存状态的力作,发表不久即被改编成多个版本的连环画。由孙为民、聂鸥绘画,纪元琪改编的连环画《人生》则“展示出连环画领域中,现实主义创作观已经由关注革命的宏大主题全面转向对普通社会生活的真正关切”[2]。《人生》连环画凭借图像叙事反哺小说,对小说原著中陕北人民的生活、陕北风情进行了最大程度的再现与补充,巧珍、德顺爷爷等乡土人物形象在连环画中得到细致描摹,因而强化了作品朴素的乡土情感。但是由于艺术表达方式的差异,连环画的叙述重心位移至小说中的爱情悲剧演绎,从而无法传达原著意蕴的丰富性。

一、陕北风情展览与乡土情感的隐喻性表达

路遥是从黄土地中走出的现代知识分子,其所讲述的故事基本发生在黄土地上,文字中渗透着一定的陕北风情。然而,小说对于陕北地区的地貌、生活与民俗的着墨是有限的,画家凭借精彩的图像叙事对原文中的陕北农村做了高度的还原与精致的补充,使农村的生活、整体面貌具象地表现在画面每一处细节上,极大地增加了原著作品的生活容量。同时,画家忠实于原著,力图运用隐喻性的绘画语言传达出朴实而深沉的乡土情感。

连环画最为引人注目的是画家对陕北农家生活场面的成功还原。一切种类的文学艺术源泉终究离不开社会生活。孙为民和聂鸥虽是东北人,但他们都有上山下乡的经历,长时间的农村生活经验与数年的写生训练,使他们在刻画农村时显得游刃有余。在画家的写实主义笔触下,成片的庄稼地、晾晒瓜果的农家院舍与炕头,堆满柴草的棚屋与茂密的大槐树等构成了陕北农村地区的典型景观。翻开连环画,浓厚的生活气息扑面而来。肩扛茅草的农夫,土墩上的母鸡、花猫,农民手中牵着憨态的驴,无不体现着一种质朴的情趣。细节上的刻画体现着画家对于生活的忠诚。如图1,高加林居住的是一孔土窑,画面采用斜线平行 构图法,两条斜线将画面分成三个部分,具有很强的视线导向性,突出了画面的空间感。近处高加林站于简陋的木制门上,农具错落地摆放于低矮的石墙边,一黑一白两只母鸡蹲在墙上点缀画面;中间一位妇人跪地,匍匐于生机勃勃的菜地上忙活着;最远处的农民肩扛长柄镰刀,向右上方行走准备干农活。画面一片祥和,富有动态感与生活的真实感。真实的生活氛围还体现在连环画对陕北婚俗的展览上,图2、图3叙述巧珍出嫁的情节,横式S型构图表现出场景的宽广,有助于营造一种喜气洋洋的热烈气氛。左边庭院的墙上贴着大红喜字,男人手持酒壶、妇女端着一盘盘蒸馍和豆腐从厨房里鱼贯而出,小孩的聚集增添了几分活泼与灵动感。在图3中,被红丝绸盖头蒙面的新娘,骑在披红挂彩的高头大马上,居于画面中心位置。唢呐手鼓着大腮帮子奏乐渲染画面,竹竿撑起的爆竹点缀着婚礼的主题,表现出陕北人善于制造热闹喜庆氛围的特性。它们既显示着画家扎实的绘画功底,又如评论家所言,“将陕北质朴厚重的人文景观展现得淋漓尽致”,为连环画读者带来了丰富的视觉体验。

图1 农家生活场景

图2 陕北的婚俗

图3 巧珍出嫁

深具人文主义关怀的画家孙为民与聂鸥本人因长时间的下乡经历而对农民、对土地心生一种天然的亲近,“在我的作品中,始终有一种情在里面。而这种情往往是在创作的过程中自然而然的情感流露。但是这种流露,正是因为和土地、农民亲近,所获得的那种感受”[3]。画家对农村的观察、与农民的亲近、在农村获得的真切体验,使他们自己得以与路遥共情。路遥是乡土的忠实歌唱者,他以厚实的笔触在小说中倾洒着对陕北这片黄土地执着、深沉的爱,这种情感又是极为复杂的。画家在深入理解与遵循原著的基础上,力图表达出小说《人生》中流露的乡土情结,令连环画作品滋生出一条真诚、质朴的情感流,脉脉流淌于画幅之中。汪晓曙在《绘画语言论》中提到一种“隐喻”性的绘画语言,它的生成“是借某一事物来暗示画家更为深刻的思想与感情倾向”[4]。连环画画家在重点篇幅的绘制上,精心安排人物的活动背景这一极具感染力的表达元素,别具深意,不失为一种巧妙的隐喻处理,既传达了作品思想,又表现了画家自己的创作理念。

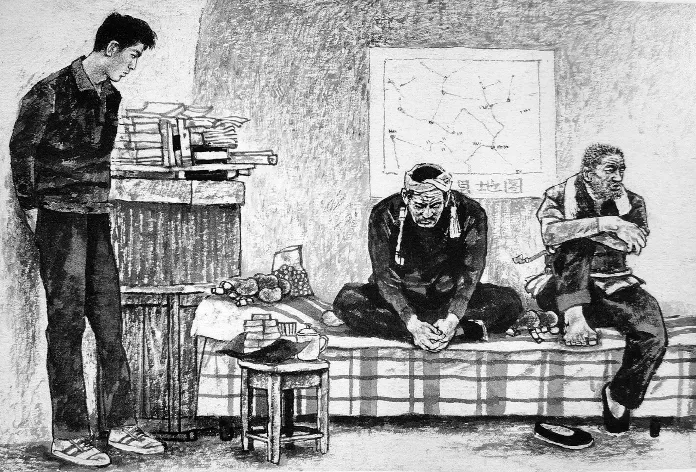

从故事的开头高加林回到农村(图4)、中间得到机会进城(图5)、结尾再度回归农村(图6)的三幅图可见画家精心的绘制与深刻的用意。苍莽的黄土高原、纵横的沟峁、延绵的黄土地,在连环画中不仅仅作为展现陕北地区的地形地貌的背景而存在,还是画家构图时融合作品情感的隐喻手段。三幅图的后景都是陕北的标志性景观。那么画家是如何选择视觉元素,以及如何构图的?如图所示,每幅图中的人物与环境这两个元素视觉分量有所差异,给人的视觉效果也不尽相同。在连环画的开篇,高加林的教师岗位被顶、被迫返回农村,其赤裸的上半身凸显出天气的燥热与内心的烦躁不安。画家采用远视距构图,在厚厚的笔触之下,图中的场景既宏大广阔又显粗犷苍凉。黄土高原占据着画幅巨大的面积,几近铺满画面;主人公身形短小,与黄土高原紧紧相靠。在巍峨雄伟的高原衬托之下,渺小的主人公相形见绌。这种背景对高加林无疑造成了一种威压之感,大有山雨欲来之势,传递出高加林面对农村时心中无限的苦闷与义愤。同样,当高加林得到进城的机会与巧珍告别时,画家采用和图4同样的构图法,以主人公高加林的视角,不仅描绘了河湾上如白杨树一样小巧可爱的农村姑娘,更是精心勾勒出巧珍背后的大马川河道、高家村窑洞与黄土高原。在依依惜别之余,主人公与景物的远视距暗含着他在情感上对生养他的农村的背离与割舍。高加林进城的隐情被揭发而回到农村时,连环画采用三角式构图,人物在画面中的占比变大,易于观者感受人物的细腻情绪。前景中的高加林单脚跪于地上,把头深深埋下,一只手紧抓着黄土,表现出满满的自责与愧疚感;德顺老人坐在黄土地上,双手抱腿,低下头望着眼前的土地,额上的皱纹写满了岁月的沧桑,浓烈的悲凉感顿时从画面荡漾开来。后景不再是给人造成威压感的千沟万壑,而是以纵向构图式表现出平坦的黄土地,它无限绵延,气势磅礴,产生一种透视效果,极具空间纵深感。弯曲的线条粗细有致,又表现出土地的肌理特征。即使高加林曾经狠心抛下生养他的家乡,以德顺老人、巧珍为代表的黄土地人民又以足够宽博的心接纳了他,画面上的人物与脚下深沉的大地、身旁的一捆捆麦秸紧密相融,有一丝安定的寓意,暗含着高加林对乡土的皈依情感。从相依、背离再到相融,传递着乡土人民面对土地既想逃离又深爱着它的复杂情绪,更暗示着人与土地血脉深处的紧密联系,又传达了作品挥之不去的乡土情愫,这样的隐喻性语言别有一番韵味。

图4 高加林回到农村

图5 高加林得到机会进城

图6 高加林回归农村

二、陕北人物形象绘制与乡土情感的强化

连环画是叙事性的作品,从创作总体而言,塑造人物是重中之重,是一部作品艺术上成败的关键所在,但更重要的是正面人物的形象塑造,这样才能实现连环画的教育功能,达到“寓教于乐”与“寓教于美”的统一。连环画对小说进行改编时,删减了大多的次要人物(这里主要指城里人),剩下的城里人(比如张克南与其母亲)在画中出现次数也不多,因而笔墨绘制主要集中于乡土人物之列。路遥本就是乡土作家,生于斯,长于斯,巧珍和德顺老人在路遥的小说中也占有显而易见的分量,他们可谓是乡土的化身。连环画精心绘制巧珍的形象,对于普通人物德顺老人也颇费笔墨,连环画的乡土情感故而得到强化。

首先,增加细节完善陕北女性的淳朴善良特性。在连环画的创作过程中,有时会出现脚本文字没有提到,而需要在画作创造中添加情节或充实细节的情况,这样有助于说明问题或者加强效果。高加林进城卖馍时巧珍其实是一路跟随着的,小说在描述高加林进城的过程中没有提及,而是把这一点放在后文作集中揭示。但是,画家在刻画高加林进城的几张图幅中均运用了细节补充的方法,即融入巧珍的隐秘的身影,从而将巧珍的形象加以完善。如图7所示,当高加林置身于拥挤的赶集人潮之中,画面上同时出现了巧珍的半截身体,巧珍悄悄地跟着他挤在人群里,双目凝视着他,而他浑然不知。在图8中,当画面描述痛苦失意的高加林疲乏地倚靠于一根水泥电杆上时,他无精打采的面庞后面,藏着刘巧珍对他默默关切与悲伤的眼神。而当高加林坐在文化馆的阅览室,一下午都沉浸在报纸的世界时,窗外露出刘巧珍的衣服一角。脚本文字没有直接描述出来,画家则运用这种细节补充突出巧珍的善良与痴情。正是有着画面上细致入微的情感铺垫,当高加林告别巧珍走向城市,巧珍的悲惨结局也牵动着读者的心,高加林彻底断绝二人关系时,她的牺牲与奉献精神也才能引起读者最大程度的惋惜。

图7 巧珍悄悄跟随加林进城

图8 巧珍默默关注加林

其次,绘画者依靠或者运用次要人物的活动侧面地表现主要人物的处境与心情。“因为有时主要人物虽有活动却难以用自己的动作来充分表达,这时用次要人物来做文章就可以作出非常好的补充”[5]。自从和高加林赶集归来后,巧珍对高加林的追求可谓勇敢、炽烈。刷牙、公然与男性进城这两件事情对于农村女孩巧珍来说可谓“出格”之举。在图9中,巧珍刷牙举动被围观,为了表现一个勇于对抗旧习俗的乡下女孩形象,绘画者让围观的人群充当画幅的主体。绘画者采用环形式构图,一群村人围绕着一口大石磨站立,村民不理解的眼神集体望向左上方的巧珍,凸显出巧珍的勇敢之举。当巧珍与高加林公然对旧道德观念发起挑战时,绘画者并没有遵循常规,通过描摹面部神态来反映他们心里的得意之情,反而直接将主要人物删减,选择了村民加以表现。在图10中,画家采用中景,拉近观者与他们的距离,可以清晰地看见男女老幼皆驻足停留,好奇地望着眼前的巧珍。大人停止劳作,放下农具,或面露微笑,或凝神注视,小孩把手里的箩筐环绕头顶,呈现出匪夷所思之态。这样的安排看似有喧宾夺主之嫌,却是意在以“看者”的集体讶异目光衬托出“被看者”的反常之举,曲折地表现出巧珍恋爱时的欢欣、自得与无畏,既强化了巧珍的人物形象,又使作品产生了别样的画面意趣。

图9 巧珍刷牙被村民围观

图10 加林带巧珍进城买漂白粉

此外,通过身形勾勒与服饰展示,连环画成功地表现出陕北人民的质朴形象,对特定时代农民的精神气质做了精微记录。巧珍是连环画中被刻画得最频繁的女性形象,她的整体样貌得到画家的细致勾勒。图11是巧珍的初次出场,她的眼睛大而有神,嘴角微微上扬,娴静动人,这样美丽的脸庞显示了巧珍的善良天性。臂挎篮子的她身姿绰约,极富神韵。勾勒身形的线条笔触较为鲜明,运转自如,显示出一定的流畅感。巧珍的背后是林立的树木,人与景的相融,产生了一种流动的、富有生命的美,鲜明地体现了画家对这位农村姑娘的喜爱与亲近之情。巧珍为了取悦高加林,曾换了不少样式各异的低领偏襟式“长襟襟”,然而其裤子无一不是纯色的粗布大裆裤,脚上始终是一双“千层底”布鞋,画里的巧珍俨然被传统女性勤俭节约的光环环绕。相较而言,黄亚萍的服饰偏向现代化,时而收腰短裙,时而衬衣搭配西装裤,高跟鞋也样式不一。陕北“面朝黄土背朝天”的农民形象塑造尤其出彩,画家多次采取特写,将农民突出地加以描摹,有意识地刻画出人物的身形与表情。在这些特写中,德顺老人和高玉德老汉是重要的刻画对象。如图12所示,画面上的德顺身材高大、壮硕,脚掌宽而厚实。笔触曲折顿挫,用色较深,面部爬满了岁月沧桑的痕迹,人物额上的皱纹刻画尤其分明,神情无一不显凝重与严肃,流露出一种难言的苦涩感,又有无可否认的憨厚质朴。头戴“羊肚手巾”,身穿便于上山、下沟劳动的大裆裤,脚上一双黑帮白底的千层底布鞋,则是陕北农民一种特有的身份标识。在连环画中,高玉德老汉、德顺爷爷等老一辈农民的头上围着羊肚手巾,给人一种稳重、朴实、憨厚之感。陕北自古以来便是游牧文化与农耕文化的结合地带,羊在人们的生活中几乎如同好朋友般相依相伴,从审美角度看,“羊肚子毛巾”还暗含着陕北人一种尊羊、爱羊、惜羊的文化心理。因而,连环画中的陕北农民给人极致的亲切感,不啻为“善”的化身。

图11 巧珍的肖像

图12 高玉德老汉和德顺老人

画家夫妇对陕北农民形象的成功塑造不仅得益于他们在青年时期累积的大量人像写生经验,更为重要的是,画家夫妇因在农村经历过几年的插队落户生活,他们与农民朝夕相处,对劳动农民的艰辛生活有过深入体察,这就增加了画家与农民的熟悉感、亲密度,画家自然而然地滋生出对乡村与农民的依恋之情。画家将这种情感投注在画作中,画面上的人物塑造饱含真情实感,充满了感染力,成功地传达了原著作者强烈的人文主义关怀。

三、爱情悲剧的演绎与叙述重心的位移

由于连环画“是以连续的图画叙述故事的一种文艺形式,它首先要有一个吸引人的故事,使读者有兴趣看下去;其次,这个故事的情节要适合用连续的画面来表现,使画家能画出来”[6]。因而,一些议论过多、情节较少、故事性不强的作品被改编成连环画时需要有所取舍,即需要对原著的故事情节重新梳理。这种取舍与梳理在一定程度上显现着改编者对文本意蕴的理解与阐释向度。对照小说文本和连环画,不难看出,连环画改编者经过叙事压缩、削减旁枝,把图文叙事的焦点汇聚在人物爱情故事的绘制上面。

首先,削减旁枝,以凸显爱情线。与一般连环画脚本强调概括性的、平实的叙事不同,《人生》连环画的脚本编写采取的方法基本上是对原作的节录,且偏向描述型,带有一定的抒情风,维持了小说著作的原汁原味。同时,为凸显连环画的故事性,确保情节的整体连贯,纪元琪选择了高加林与两位女性之间的情感纠葛作为其脚本编写的主要内容。130幅图画中讲述高加林与两位女性爱情纠葛的篇幅占据三分之二,而高加林和巧珍的恋爱过程又是连环画脚本表现的重点。不论是高加林与巧珍在树林子初遇、巧珍和高加林卖完馍一同走在回村路上的表白过程,还是高加林在村中与巧珍甜蜜又倍感痛苦的热恋过程,抑或是高加林选择与黄亚萍远走高飞,遂把巧珍约到大马河桥头决定解脱两人之间关系的情节,纪元琪均保留了大量的人物对话,细致地刻画了二人的情感嬗变过程。

其次,在图像绘制上,画家毫不吝惜笔墨,采用了构图形式不一的多幅连续性图画来表现高加林与巧珍爱情的发生、发展过程。构图是为主题思想和创作意图创造结构形式的过程。关于构图,南齐谢赫发现和总结了“六法论”,其中第五法“经营位置”就是构图,“确定可能发生事件的环境,通过人物的关系、表情来确定他在这一环境中的地位,和他们之间的矛盾冲突,这一切必须根据主题进行苦心的‘经营’”[7]24。具体来说,画家或采用中景,多幅画面让人物置于画面的主体,通过改变人物的动态以及人物之间的距离来暗示情感沟通的过程;或采用俯视角度,以环境景物为主体,枝叶婆娑的大槐树几乎铺满画幅,恋爱中的男女主人公置身其间,甜蜜的爱情潮水在美好的画面上缓缓流动。通过编排画面中的视觉造型,增强了画面的艺术感染力,观者也产生相应的心理震动。

再者,画家为刻画出人物内心情感的千回百转,还在画面上设置空白来引导读者体悟人物的愁肠百结。“‘空白’是艺术技巧中的一种虚实表现方法,空白所强调的是虚,思之则实”[7]84。连环画在对悲伤的情感进行绘制时,均采用了中国画的“空白”技法。图13是德顺老人驾车带高加林、巧珍进城掏粪的路上,讲述自己浪漫又辛酸的往事。画家郑重地刻画了一幅虚实交错的旷野行车图,苍茫广袤的黄土高原只占画面三分之一,上方仅有一排大雁凌空翱翔,产生了一种美妙阔远的意境。这种意境将读者带入德顺爷爷的记忆与情感之中,含蓄隽永,委婉深沉。迟暮的老人对爱情的伤怀同时与男女主人公情意绵绵的内心世界形成照应。图14是高加林经过一番思想斗争,断然抛弃了巧珍后一个人留在公路的场景,除渺小的高加林站在一条黄带子般空荡荡的黄土路上之外,画面中别无他物,这就为读者体悟高加林内心被刀捅了一般的痛感留下了思考的空间。相同的技法表现同样曲折的爱情悲剧,使连环画达到了以“情”动人的艺术效果,在质朴的陕西风情衬托下,画中细腻绵密的情感绘制演绎了一出淳朴动人又荡气回肠的爱情悲剧。这大大满足了连环画读者对于曲折有致爱情故事的阅读需求。

图13 老德顺驾车时回忆往事

图14 高加林抛弃巧珍

需要提及的是,叙述重心的位移不可避免地削弱了小说原著意义的丰富性。小说寄寓着路遥对于个人价值、主体价值的思考,正如原著小说所引柳青的话:“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。”这一主旨或许能在连环画爱情悲剧的演绎中得到表达,但小说中的丰富意蕴,比如隐含着作者对现代化的呼唤,“对于城乡二元结构的反思和批判的内涵”“对现代文明与城市憧憬的主题”[8]等这些不适于连环画表达的、较为抽象的内容,则不可避免地被淡化了。

总的来说,孙为民、聂鸥绘画,纪元琪改编的连环画遵循严格的现实主义手法,围绕高加林的情感故事展开图文叙事,成功地将小说涉及的生活通过图文结合的艺术形式再现出来。画家把艺术的目光聚焦于农村生活状态与农村中的普通人物,精准地刻画了改革开放初期陕北的特有景观,揭示了丰富的地域文化意蕴,演绎了细腻动人的爱情悲剧,传达了原著的乡土情结。对乡土的写实,对普通人的关注,对原著的忠诚也反映了画家自身崇高的艺术精神,使得连环画挥发出无穷韵味,留存了一个时代的乡村记忆,这对于乡土题材绘画艺术流脉的嬗变研究有一定的参考价值。同时,它延续了路遥《人生》的生命力,对于路遥作品在跨媒介领域的研究也有一定的创新意义。

——碧麟湾