从载体、功能到物化:徽州古民居宏村承志堂室内装饰设计考释

谢 亮,王国瑞,郭延龙

(安徽大学艺术学院,安徽 合肥 230002)

明清时期的徽州,因受到“第一等好事为读书”的崇儒观念影响,培养出大量具有高文化水平的商人,其无论是在富甲一方之后,还是在发迹之前,都以儒学思想作为指导和规范商业经营的准则,后被人们称其为“儒商”,因此徽州又被世人称之为“儒商”故里。

学术界对徽派建筑装饰的研究可谓积简充栋,对徽商的研究自明清以来也硕果累累。但对二者之间的关系则较少关注,如姜晓樱探讨了特定的历史条件与人文背景对徽州民居建筑的影响等问题[1],谢涛讨论了徽州古民居的建筑与装饰风格[2],程波涛从徽州建筑雕饰表现的思维模式、民俗观念、生存意愿、生活追求、精神需求等方面进行解析[3],但都没有将徽商作为徽州民居的主体影响因素进行深入探索。本文将研究重点集中在宏村承志堂室内装饰,从背景、载体、功能、文化四个方面对其进行剖析,进而揭示徽商与徽州民居室内装饰之间的深层次关系。

一、徽州民居室内装饰产生背景

1.徽商商业资本的回流

徽商自发迹之后,荣归故里斥资修建各类建筑,客观上为徽派建筑的形成打下了强有力的经济基础,刺激了建筑装饰的发展。其萌发于东晋,崛起于明中叶,兴盛于明末清初,清末民初后逐渐衰落。明清时期的徽商创造了“钻天洞地遍地徽”“无徽不成镇”的商业神话[4]。据文献记载:“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右。……新安之大贾,藏镪至百万者;其它二三十万,则中贾也。”[5]“商人致富后,即回家修祠堂,建园第,重楼宏丽”[6]。以上记载说明,明清中叶后的徽商依靠自身的优势和努力在商界获得了空前的成功,发迹后的徽商,在面对巨额商业利润在封建经济重围中无处可去的情况下,只有另寻消费渠道,而归故里、兴建家庙则是其最好的归宿。究其原因,在官本位以及宗族观念的影响下,兴建家庙不仅可以回归田园、安享晚年,更可以借此光前裕后。徽商在兴建建筑的同时,因“财不外露”的商人思想影响,导致其外在建筑的装饰造型朴素,反而将大量的财力和精力放在建筑内部装饰上,通过雕梁画栋彰显其身份,表达其喜好。该群体特有的思想促进了徽州古民居室内装饰的发展,也为后人对徽文化的研究提供了大量的物化材料。

2.“贾而好儒”思想的影响

徽州作为陈朱理学的发源地,其文化氛围致使徽商幼时均以“业儒”为终身理想,但因“徽州介万山中,地狭人稠,耕获三不瞻一即丰年亦仰食江楚,十居六七,勿论岁饥也”[7]的现实条件限制,导致其不得不弃儒就贾,使得整个徽商群体具有“贾而好儒”的风气,他们依儒学、行贾事,在行贾业之中以儒家思想来规范自己的行为准则,改变了世人眼中传统商人的社会形象。

徽商的“贾而好儒”不仅规范了其行为准则,而且在其建造建筑之时无不将儒家思想融入其中,彰显其身份,教化其子孙。儒家思想的核心是人与人之间的道德规范,其中具体体现为“忠”与“孝”。在徽州古民居装饰中则有大量以“忠孝”为母题的装饰,如“卧冰求鲤”“郭巨埋儿”“郭子仪拜寿”“木兰从军”等。另外,为彰显其文人情怀,室内则出现“梅兰竹菊”“渔樵耕读”等装饰图案,如古民居中堂装饰中的楹联、中轴字画等书画装饰,均为模仿吴地士大夫群体特有的书画文化进行室内装饰,徽商以此类装饰表明自己对儒士身份的向往。徽商对儒士身份的执着也反映在对子孙教育的关注中,该思想在古民居装饰中展现得淋漓尽致,宏村承志堂书房和南湖书院室内都雕有冰梅图,寄托着对子孙后代“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”的训诫与期望。

3.封建政权的等级制度

自战国起,以“礼”为中心的意识形态就指导人们行为以及社会活动,强调忠孝人伦,明确了不同人群的等级制度。该思想在封建社会始终被贯穿,在百姓的衣食住行之中皆有体现,其中对庶民的建筑也有明确规范,徽商在大兴土木、建宅邸的同时也要遵守建筑形制规范。因此,徽商在不违反官方制度之时,将其财力和精力充分集中在室内装饰和布局之上,其建筑外貌则保持简单朴素的造型。如木雕装饰,徽州古民居的木雕装饰一般都不鎏金施彩。究其原因,自周朝开始,建筑色彩就有等级之分,其中赤、金、黄为皇室宫殿建筑的专用色彩,庶民建筑则不可。据《春秋谷梁传注疏》记载:“礼楹,天子丹,诸侯黝,大夫仓,士黈”[8],明代《舆服志》中规定:“庶民庐舍不过三间五架,不许用斗拱饰彩色。”

另外,在封建统治下的徽州,四民之论与重本抑末导致商人社会地位低下。无论徽商的资本多么雄厚,但身份仍为“四民”之末,骨子里作为商人的自卑感在资本膨胀之后心态也发生了改变,越是遭受压迫,其越希望通过别的方式进行反抗,法制规定庶民之宅不可超过三间五架,他们就在有限的空间之中进行大量的雕饰,法制规定庶民之宅不可饰彩色,徽商则就地取材,以名贵的木材装饰其建筑。长此以往,为了弥补固有阶级的心理落差,同为徽商的邻里之间日渐产生严重的攀比之心,甚至出现了雕刻竞赛的形式,如此也变相地促进古民居室内装饰的加速发展和变化。特别在清乾隆以后,封建制度式微,对建筑形制的管理也逐渐失去控制,部分徽州民居也出现了突破规制的实例。与此同时,徽商之间的炫耀攀比之心日趋严重,徽州的雕刻风格也从明代的拙朴粗犷转变为后来的精雕细刻,更有甚者在其建筑构件上施彩。如宏村承志堂之木雕,其木雕色彩也受清末奢靡之风影响;其用色并不满足于材质本身的色彩,均在木雕之上大量施以朱漆与涂金,以彰显其资本之雄厚。

二、徽州古民居室内装饰的载体与功能

1.徽州古民居室内装饰载体

(1)木雕

徽州地处山峦之中,木材的盛产致使徽人将其作为建筑建造中的主要材料。木雕作为徽州建筑最主要的装饰载体之一,在徽州古民居的室内空间中无处不在,无论是实用的建筑构件还是繁复的装饰构件,以及传统的明清家具,均可一睹木雕之风采。建筑构件中的木雕一般出现在斗拱、雀替、梁托、华板、住棋等处,其中木雕装饰最出彩之处位于天井周围的程板之上,如承志堂的《跳加冠》《唐肃宗宴官图》就是徽州木雕装饰中的精品。室内的装饰构件主要为门窗木雕,大多集中在门扇、窗扇、栏板等处。雕刻技艺大多以漏雕和透雕为主,其雕刻题材之广泛,有自然山水、戏曲故事、飞禽走兽、缠枝花卉、八宝博古等。木雕纹饰受程朱理学等儒家思想的影响,其中大多反映徽人崇儒兴文之倾向,强调儒家“仁”的核心与“礼”的行为规范。如几何类中有敦促子孙勤勉上进的冰梅图;植物类中有象征崇尚品格的“梅兰竹菊”;人物类中有强调忠孝的“郭子仪上寿”和“苏武牧羊”等;还有体现读书科甲的“五子登科”和“状元及第”等。徽州木雕雕刻技法有圆雕、浮雕、透雕、平雕、线雕、镶嵌雕等表现手法。徽雕在不同时代下也产生了不同的雕刻风格,采用了不同的雕刻手法,明代的风格古拙大气,注重整体效果,颇有秦汉遗风,在雕刻技艺上以浅浮雕和圆雕为主。入清以后,因徽商财力日趋雄厚,受其攀比之心影响,木雕风格也转为精雕细琢,追求其装饰细节效果,雕刻技艺也转为线雕、阴雕、透雕、多层雕为主[9]。

(2)木板彩画

除木雕外,彩画在徽州民居室内装饰中也占比颇多。在徽州古民居室内空间中,彩画大部分施彩木板与天花之上,因而又将其称之为徽州木板彩画。木板彩画大多绘制于民居建筑中的天花、门扇、窗扇等部位,所处位置大多处于私密的厢房以及光线较弱的天花藻井之处,因而相较于徽州木雕所处的显眼部位,徽州彩画并不引人注目,其内容则会更加代表徽商之情怀志趣,内心所盼。

正如清代民间流行的唱词《十二愁》中所唱:“油漆先生画大厨,泥工搭架画墙头。”清代建筑彩画大部分都并非职业画师所画,而是由民间工匠所绘。但徽州彩画则不同,受明清时期的新安画派和徽州版画以及景德镇瓷画的影响和熏陶,绘制徽州彩画的画匠技术相对较高。徽州彩画的装饰主题与其位于的空间区域和部位有着密切的关系,其所处的区域不同,装饰主题也会有所区别。如承志堂厅堂所处的会客区域,作为好儒的徽商为彰显其品位与格调,表达对士族阶层的向往,其彩画内容大多为庄周梦蝶、渊明采菊、琴棋书画等,含蕴着翰墨书卷之气。而位于厢房的彩画则不同,其位置处于私密空间且又关系着子孙繁衍,彩画内容则寓意着屋主对美好生活的向往以及对其子孙后代的教化。承志堂书房的彩画则以“崇儒重教”为主题进行设计(图1)。因而,徽州木板彩画虽不如木雕一般为世人所熟知,但作为徽州特有的一种装饰形式,其对徽商思想的研究也颇有价值。

图1 承志堂厅堂彩画 作者拍摄 2021年

(3)陈设摆件

在古民居室内空间中,除了建筑构件上的装饰之外,其陈设摆件也有其徽州地区特有的营造意义与法则。徽州古民居的厅堂摆件深受徽商好儒思想之影响,如中堂挂画,其发源于吴地,倍受士大夫阶级的推崇和喜爱,而苏、扬等地区作为徽商的聚集之地,徽商为向士族靠拢也自然而然地接受了中堂挂画的装饰形式,并将其运用在自己的住宅之中。中堂挂画下侧则放置太师椅与八仙桌,其后条案左侧摆放一件瓷瓶,右侧放置一座镜,居中放置一座钟,寓意“终身平静”。另外,厅堂、书房等以对称形式悬挂楹联,其内容大多为教化子孙、人生准则等,如承志堂书房悬挂的“欲高门第需为善,要好儿孙必读书”。又如其书房之中的笔、墨、纸、砚等器物,除其实用功能外,也是对自己“儒贾”身份的一种昭示。纵观徽州民居中陈设摆件和家具摆放方位,凸显了徽商亦儒亦贾的价值追求。

2.徽州古民居室内装饰功能

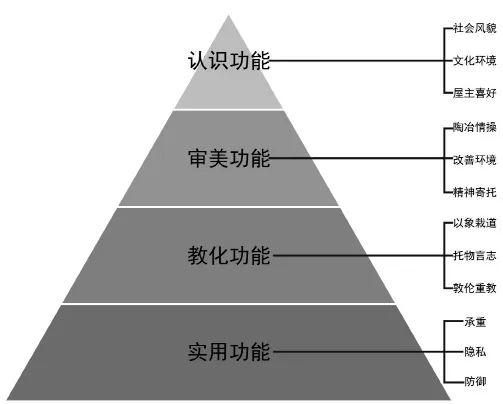

从图 2来看,徽州民居室内装饰是承载实用、教化、审美、认识四种功能的载体,其始于实用、忠于教化、成于审美。其最初由原始的实用构建进行演化,后为满足礼制与图腾崇拜等需要,产生具有象征意识的教化图案,最终经过艺术手法的提炼,生成具有审美功能的装饰图案。其承载着丰富的历史与文化信息,反映了当时的社会背景与造物思想,体现了屋主的情怀志趣与人生追求,为后人对徽州文化的认识提供了大量的物化材料。

图2 室内装饰功能关系图

(1)实用功能

梁思成先生在其著作《中国建筑史》中指出:“建筑之始,产生于实际需要。”[10]室内装饰作为建筑中必不可少的一部分,其产生原因必然也出自实际需要。徽州古民居室内装饰元素之多不计其数,正所谓“有堂皆设井,无宅不雕花”,但我们可以发现其中纯粹的装饰构件不多,它们大多为具有实用功能的建筑构件,如承载室内木雕装饰的门扇、窗扇、栏板等处,均有划分空间、阻隔视线的实用功能,实用功能才是它们作为建筑构件的价值所在。又如位于室内顶棚的徽州彩画,其底大多为纯白色勾绘,则是因室内光线弱,故借用白色底改善昏暗环境。

(2)教化功能

徽商受儒家理学长期濡染,并深谙教育的重要性,对于其子孙后代的教化,亦是选择装饰主题时的着重关注。在装饰主题的选择上也大多遵循儒家思想的指导,以无处不在的“人格图像”通过用图说话的方式影响着子孙后代,寓教于图,如岳母刺字、卧冰求鲤、苏武牧羊等具有“忠孝”主题的装饰图案。在厢房、书房等空间中雕刻有大量关于读书好学的历史典故,如囊萤照读、买臣负薪、苏秦刺股等,鼓励和激励子孙刻苦读书。还有悬挂于承志堂后厅的《百忍图》,也是通过图像教化子孙“能忍者则全身保命,不忍者丧家取祸”的为人处世法则,相较于文字而言,将大量历史故事通过画面艺术的形式表达出来,其教化功能更为显著。而大部分徽州古民居的建筑空间处处都有着具有教化意义的建筑装饰,建筑装饰因其固有的物质性和图式性,构建出一个由图像组织而成的教化空间,在潜移默化之中对居住者产生价值观和行为方式的影响,塑造出一个又一个具有共性特征的徽州人。

(3)审美功能

徽州民居室内装饰之精巧,题材之丰富,用色之简洁,具有独特的美学意蕴。徽商在营建民居之时,大多会将其喜好与审美情趣融于装饰之中,而徽商大多“贾而好儒”,其发迹之后大量收藏历代书法名画,且好客尊士,因此吸引了大量书画名家与其长期交流,长此以往使其审美境界得以提升。其所居住的建筑装饰之中也无不受到新安画派、新安版画的影响。如承志堂天棚彩画,其图像主题偏向文人生活,山水意境寓意深长,用色淡雅,颇具新安画派之遗韵,美学特征明显。纵观民居装饰,可发现在装饰之中充分运用了对立统一的美学法则,如木雕装饰的繁与简,天棚彩画的聚与散,陈设摆件的巧与拙,无不将传统中庸之辩证思想贯穿其中。

(4)认识功能

通过对民居装饰载体的研究,可对建筑所处时代的社会风貌与文化背景产生更加深刻的认识。首先,从徽州古民居的装饰题材可以发现其室内装饰的共性和个性特征,以个性特征来看,从不同的民居装饰可以认识到不同屋主的兴趣喜好、人生理想、经济情况等。其次,将各个民居的装饰特征提炼总结,进而可以从其表现手法和画面题材上认识到不同时代背景下徽州民居具有的共性特征,如明清时期徽商财力发达,奢靡之风增长,这一时期的建筑构件大多趋向繁琐的雕刻方式,而到晚清时期徽商逐渐没落,耗资较少的建筑彩画则逐渐开始取代三雕在徽州建筑中的装饰地位。

三、承志堂室内装饰中儒商文化的物化

宏村承志堂(图3)始建于清宣统元年,为清末徽商汪定贵所建。整栋建筑占地约2800平方米,共有7个楼阁,9座天井,大小房间66间,结构木柱136根[11],其内装饰母题近乎囊括已知徽州装饰的绝大部分,具有极高的艺术价值。承志堂的装饰在很大程度上代表着徽州民居的装饰特色,在对该建筑装饰图像细细揣摩后发现,其装饰寓意并非单一角度演绎,而是多角度进行表达,出现了一图多意的情况,而主人的人生观、价值观、文化观皆通过这些装饰图像告诉世人。

图3 承志堂 作者拍摄 2021年

1.崇儒重教的物化

徽商因长期受到儒家文化的浸染,致使“崇儒重教”成为其所遵循的人生准则。承志堂的屋主汪定贵也不例外,从其生平之中我们可知,汪定贵在发迹之后于晚年捐得朝议大夫,其捐官行为则反映了其对仕途的深切向往。在承志堂书房和前厅的装饰中,我们都能看到“崇儒重教”思想之体现,其通过木雕、彩画、陈设摆件等装饰载体物化出来。

承志堂书房之中的装饰大量体现了读书入仕的题材。其对联为:读书执礼,孝第力田;欲高门第需为善,要好儿孙必读书;几百年人家无非积善,第一等好事只是读书[12]。承志堂书房中的装饰不仅反映了主人在教育上对子孙后代的期望,还通过图像强化了对儒学的认知。如书房中的六扇格扇门中的图案,在每扇格栅门中部雕有一花瓶内插三支短戟的装饰图案,此寓意为“平升三级”[13],瓶与“平”,戟与“级”同音,表达了屋主希望子孙后代将来能科举成名、仕途腾达。位于书房天棚上则画有大量彩画装饰,其中画有钟与鼓,寓意为“暮鼓晨钟”,寓教于图,告诫后代急景流年,应勤奋苦读。“暮鼓晨钟”出自南北朝庚信的《陪驾幸终南山和宇文月史》,也从侧面反映了屋主较高的儒学修养。另外,书房彩画层次之丰富,面积之大仅次于厅堂,如此侧重之举也体现了“尊儒”之心。其梁下雀替雕刻母题为狮,狮谐“太师”“少师”之音,太师为古代官职,位列“三公”之首,而“少师”官位仅次于“太师”,借此题材装饰书房是希望后代子孙都金榜题名,飞黄腾达。

承志堂厅堂的装饰题材也反映其主人“崇儒”的倾向。其厅堂之上的木板彩画采用琴棋书画、诗文会友、文人山水等出自古代文学典故的题材和宁静淡雅的色彩风格,由此不难看出其受文人画影响颇深,从客观角度反映了主人对文人生活的向往和对士族的追求,也是徽商“贾而好儒”的真实写照。再看雕于前厅横梁上的《唐肃宗宴官图》(图4),其画面场景塑造了唐肃宗宴请一众官员之前琴棋书画的娱乐场景,画面将达官贵人的聚会活动平民化,在图像上拉近主人与精英阶层的精神距离。再看雕于中门上方内容为九名孩童围绕一名高举官帽的少年的《跳加冠》,取“冠”谐音为“官”,又为“加官”,表达了希望子孙未来步入仕途,世代簪缨之意。厅堂作为徽州民居中规格最高的空间,位于其前后的两幅木雕题材相互呼应,皆有“官”字,充分体现其内心对仕途的崇尚和对子孙的企盼。通过研究承志堂的装饰形式及题材,即可发现其充分反映出徽商在儒家思想的浸润下将读书致仕称为第一等好事,并且希望子孙学有所成、光宗耀祖的“崇儒重教”思想内涵。

图4 《唐肃宗宴官图》(图片来源:《中国徽派建筑》)

2.宗法礼制的物化

徽商对“宗法礼制”的认同在承志堂装饰题材的选择与布局方位皆有体现。徽州作为朱子之邦,其居民均“一尊文公家礼”,思想上长期受宗法礼制的影响,使得徽州人在日常生活之中遵守着“礼”的标准,而这种思想也同样物化在徽州民居的室内装饰之中。纵观承志堂彩画布局,其主要施彩于厅堂、书房、厢房等处,而前厅等辅助用房均未施彩,由此可看出彩画主要分布于中轴线之上,而厅堂位于建筑中心区域,其上彩画的丰富程度与施彩面积为整个建筑之最,以此强调了厅堂作为徽州民居中的主要地位;再看其主要叙事性木雕之布局,从前厅的《唐肃宗宴官图》到后厅的《九世同堂图》,无不以中轴线为基准布置,充分反映了宗法礼制的实践;承志堂后厅之中的木雕《郭子仪上寿图》与《九世同堂图》则将画面主体人物着重塑造,凸显了画面的主次尊卑关系。由此可看出,承志堂从整体到局部的布局遵循了“尊者居其中”的方位意识,体现了主人对礼制的遵循与认同。另外,中堂挂画也保持着中轴对称的礼制结构,在祭祀节日之时,徽州人将祖容像挂于中堂之上,如此行为则是在宗法礼制影响下“敬天奉祖”的物化。

纵观整个承志堂的装饰题材,可发现其对儒家礼制的认同也是其一大主题。其前厅天井周围雕有《战长沙》《战宛城》《三英战吕布》等戏曲故事,其主题思想都是以儒家倡导的“忠、孝、义、节”为主,将该思想转化为雕刻图像,不仅是对其的追求,更希望后人也以此为准。而位于其后厅之中的《九世同堂图》不仅体现了儒家价值观中“敬老尊长”的社会风尚,画面中的百忍也体现了儒学所提倡的忍让、中庸思想。承志堂的主人通过一系列的图像弘扬儒学礼制观念,既标榜了徽商好儒的心态,也体现了儒家的伦理道德和价值体系对徽商的深刻影响。

3.求吉纳福的物化

承志堂作为徽商斥资建造的民居建筑,其内以“五福”为主的求吉纳福装饰母题同样被着重表现。人类自古而来都有着对幸福的追求,因此“福”也是人们最乐于表现的装饰母题之一。《尚书》作为儒家五经之一,对“五福”做了具体归纳,据《尚书·洪范》记载,“五福:一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命”[14]。首先从“寿”来看,位于后厅天井前后的《郭子仪上寿图》与《九世同堂图》,叙事主题均为累世同居的家庭形式,而长者长寿、子孙兴旺、家族昌盛则是其必不可少的条件,这样一种场景叙事也是对五福之中寿、富、康宁的图像转译,其中《郭子仪上寿图》中的“上寿”在强调“寿”之主题的同时,也强调了传统儒家礼制中的“忠孝”观念。而位于《九世同堂图》左右两侧梁柱之上,均以圆雕手法雕刻了寿星雀替。再看后厅柱础,雕有“寿”字图案,也是整座建筑之中唯一将文字作为装饰母题的雕刻。整个后厅空间从上到下、从左到右、由点到面构成了以“寿”为主题的立体空间,突出了寿之主题。其次是“富”,承志堂其彩画底纹与挂落雕刻大量采用花卉缠枝进行装饰,而花卉纹样大多象征着屋主对家族兴旺、多子多福的美好期盼。再次为“康宁”,位于厅堂条案之上的“终生平静”摆件,以及前厅之上以“渔、樵、耕、读”为主题的四组雀替,都同样传达了主人对其晚年回归田园、平安幸福生活的美好期盼。而“好德”,其前文所说的宗法礼制与崇儒重教之中皆有体现,如前厅中以三国故事为主题的木雕,其目的皆为强调儒家思想中的“忠、孝、节、义”而设。

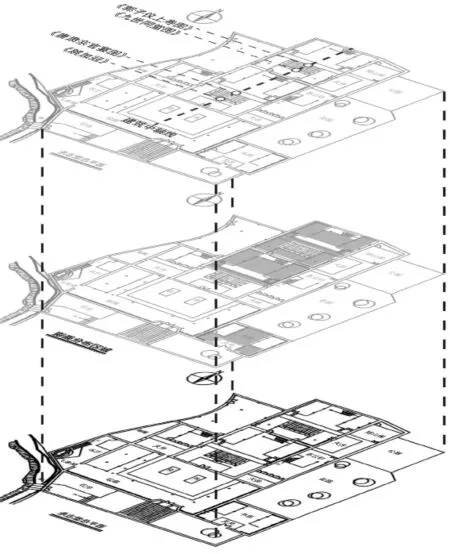

图5 承志堂总平面分析图

四、结语

通过对承志堂室内装饰的研究,我们可发现,其内装饰主题的形成与布局,皆是受到中国传统儒家文化的影响,是徽商精神的见证和儒商文化的物化的一个缩影。因受其长期浸染和徽商在建筑建造时的主体作用,使得对崇儒重教的坚持、对宗法礼制的遵守以及对求吉纳福的期盼皆成为徽州特有的建筑装饰特征。为室内装饰赋予了多角度的寓意,将实用、认识、教化、审美等功能均融入建筑装饰之中,使其成为建筑不可或缺的有机组成部分,充分反映了当时的社会背景与徽商复杂的心理写照,为当今徽派建筑研究提供了不可多得的研究材料。

承志堂作为徽州古民居设计的集大成者,它的设计思想是在兼顾实用性的基础上,通过“经营位置”“托物言志”“以象载道”等表现手法将主人作为“儒商”的心理画像表现得淋漓尽致,并且具有独特的美学意境,为当今文化复兴背景下的中国设计提供宝贵的创意源泉,其空间布局、装饰造型、图像制造均与空间主题完美契合,其中的设计方法与思想也对现代空间设计具有极大的借鉴意义。

——以安徽蚌埠“湖上升明月”项目为例