基于改进AHP 法的乡村居住环境适老性研究

——以南昌市新建区乡村居住环境为例

陈佐江 ,唐世斌 ,覃盟琳 ,b

(广西大学,a.林学院;b.土木建筑工程学院,南宁 530004)

2020 年第七次全国人口普查数据显示,中国60岁及以上老年人口达到2.64 亿,占总人口数的18.7%,中国人口老龄化程度进一步加深,预计到2035 年中国人口老龄化水平将超过30%,步入重度老龄化社会,2053 年升至39.5%,跨入全球人口老龄化水平最高的国家方阵[1],老年人口也将在2054 年达到峰值5.4 亿[2]。从城乡分布看,随着中国城市化进程的加速,大量农村青壮年劳动力转移到城市,农村人口老龄化程度和速度均高于城市,老龄化城乡倒置情况加剧,农村面临比城市更加严重的老龄化问题[3]。一方面农村生活主体发生剧烈更迭和异位,另一方面中国现阶段城乡发展不平衡,农村建设和发展水平还远低于城市。因此,有必要对农村新生活主体的居住环境展开调查和研究,以评估普通型乡村居住环境的适老化建设水平,为积极老龄化和银发经济在乡村振兴中发挥效用奠定理论基础和提供数据支撑。

1 研究概述

1.1 研究区域

选取新建区作为本次调查研究区域。新建区隶属于江西省南昌市,2015 年撤县并区,位于南昌市中心城区西北,地处东经 115°31′—116°25′,北纬28°20′—29°10′,属亚热带季风气候,天气潮湿温润,年均降水量1 630 mm,年均气温17.1~17.8 ℃。其东邻赣江,西连梅岭及西山山脉,北抵鄱阳湖,南接高安、丰城。全区面积2 121.1 km2,辖17 个乡镇以及1个经济开发区,区内常住人口81.00 万人,其中城镇户籍人口20.55 万人,乡村户籍人口50.41 万人。

1.2 研究对象

物理空间研究对象为南昌市新建区乡村居住环境。从新建区内的17 个乡镇和1 个经开区选择9 个作为研究对象,以对各行政村的调查研究推导出各乡村适老化建设水平,进而推导出全区乡村适老化建设水平;行为个人研究对象为南昌市新建区各乡村生活的准老年人(50≤年龄≤59)和老年人(年龄≥60)。以行政村作为界别对村内生活的老年人发放调查问卷,共发放问卷600 份,回收有效问卷581份,问卷回收有效率为96.8%。

1.3 研究方法

AHP(Analytic hierarchy process)法即层次分析法,是美国匹茨堡大学运筹学家T.L.Saaty 提出的一种将定性和定量相结合,系统化、层次化的决策分析法[4],该方法将与决策有关的元素分解成目标、准则、指标等层次,在此基础上进行定性和定量分析[5]。POE(Post occupancy evaluation)法即使用后评价法,是从使用者的需求角度出发,对经过设计并正被使用的项目进行评价的一类调查法[6],以一种规范化、系统化的程式收集使用者对环境的评价数据信息,经过科学的分析了解他们对目标环境的评判[7]。Likert scale 法即李克特式量表等级法,其起源于Likert[8]提出的“要求受访者在多项选择中给出一项选择”的方法,采用李克特式量表进行评价的重要一步是对量表的等级赋值,如在5 等级量表中,可以将科技创新环境设置为“非常好”“好”“一般”“差”“非常差”[9],并分别赋值为 5、4、3、2、1 分。

2 建立乡村居住环境适老性评价模型

2.1 构建评价指标体系

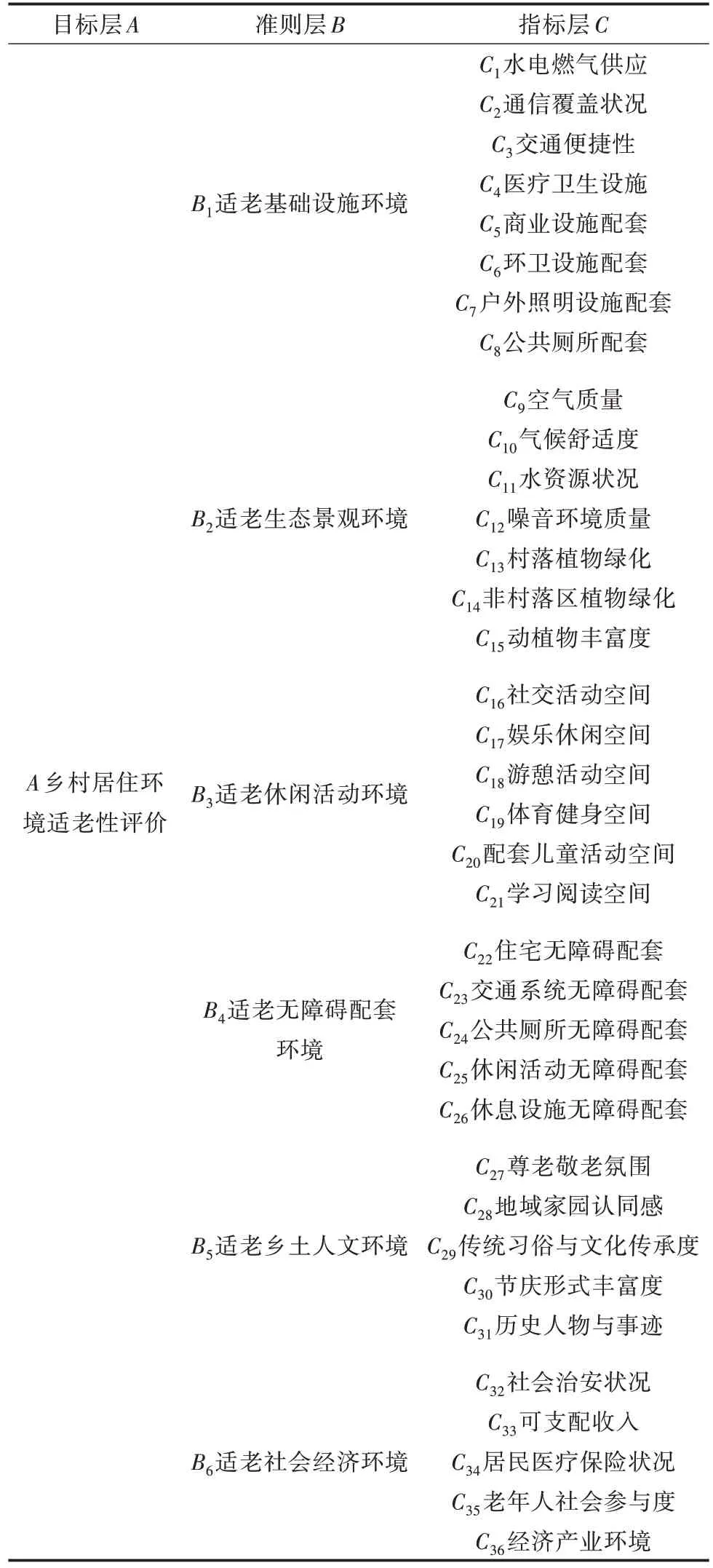

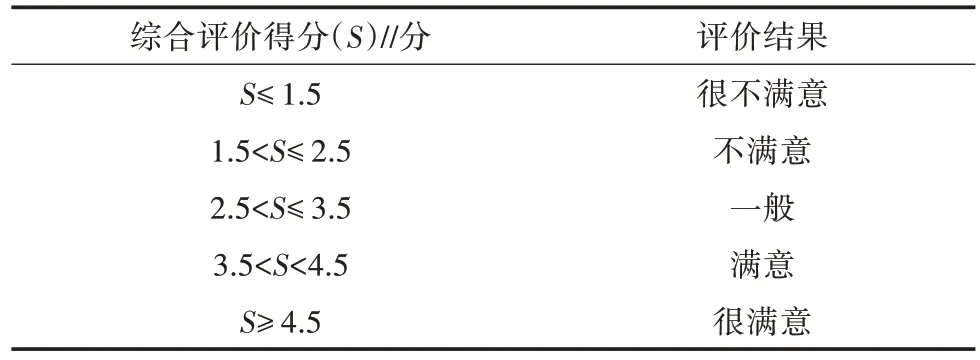

通过查阅有关适老化建设、乡村规划设计、使用后评价等类型文献资料[10-13],同时参考《老年人照料设施建筑设计标准(JGJ 450—2018)》《养老机构等级划分与评定(GB/T 37276—2018)》等相关法律法规及行业标准,收集各类评价指标形成总指标库,再依据科学性、适用性、可行性、可操作性等原则,筛选出可用于本研究的评价指标,在实地考察、走访、研究之后,依据各乡村现实情况增删相应指标,最终确定新建区乡村居住环境适老性评价指标体系(表1)。

表1 新建区乡村居住环境适老性评价指标体系

2.2 改进AHP 法权重计算

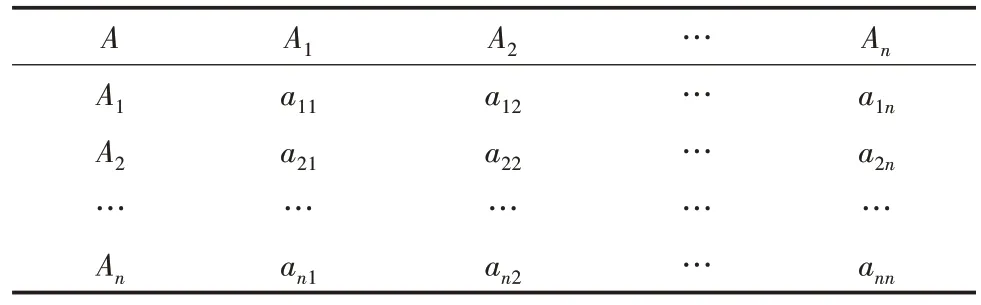

2.2.1 构造判断矩阵 采用设置两两比较表专家问卷的方式,邀请若干专家对相应指标进行比较分析,并采用1~9 比率标度法比较指标的相对重要性[14],将各项指标评价等级进行量化,最终得到指标判断矩阵(表2)。

表2 判断矩阵

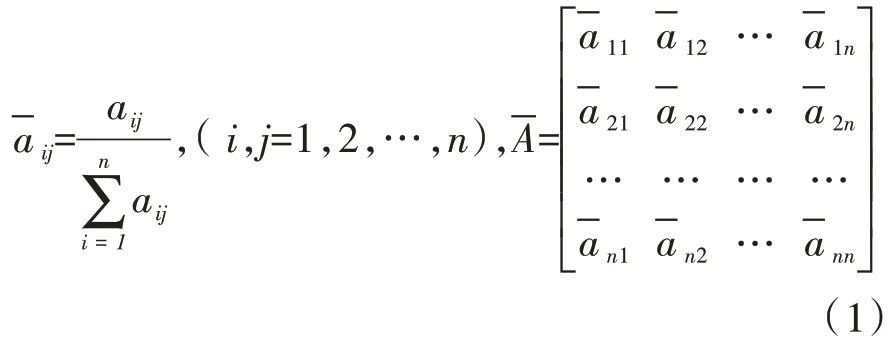

2.2.2 传统AHP 法权重计算分析 传统AHP 法权重计算是在得到各专家判断矩阵(表2)之后,按照一定的运算规则,计算出每位专家对应的判断矩阵权重赋值,然后取所有专家权重赋值的平均值,得到每个指标的最终权重赋值。采用层次分析法计算指标权重,主要有熵权法、和积法和方根法等[15],本次指标权重计算采用和积法,具体步骤如下。

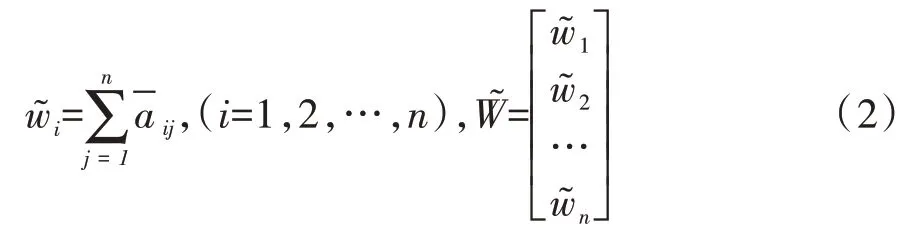

式中,aij表示判断矩阵第i行第j列数值表示判断矩阵按列归一化后第i行第j列数值表示按列归一化得到的矩阵,n表示指标项目数量。

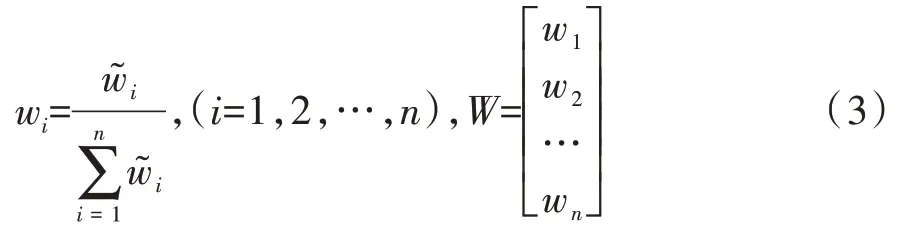

式中,wi表示第i个指标的权重,W表示权重矩阵。

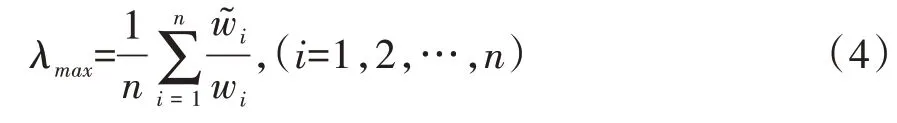

第四步,计算判断矩阵的最大特征根λmax,过程如下:

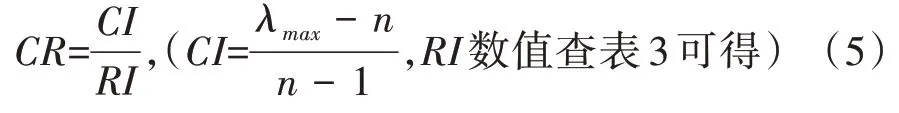

第五步,对判断矩阵进行一致性检验,若CR<0.1则认为该判断矩阵通过一致性检验,通过该判断矩阵求得的权重W具有有效性,反之则不具有有效性,过程如下:

式中,CR表示一致性比率,CI表示一致性指标,RI表示随机一致性指标。

第六步,通过以上5 个步骤即可求得每位专家对指标体系的权重赋值W,再将所有专家对指标体系的权重赋值取平均值,即得到指标体系的最终权重,过程如下:

式中,wij表示第j个专家对第i个指标的权重赋值表示第i个指标的综合权重赋值表示综合权重矩阵,n表示指标项目数量,m表示专家数量。

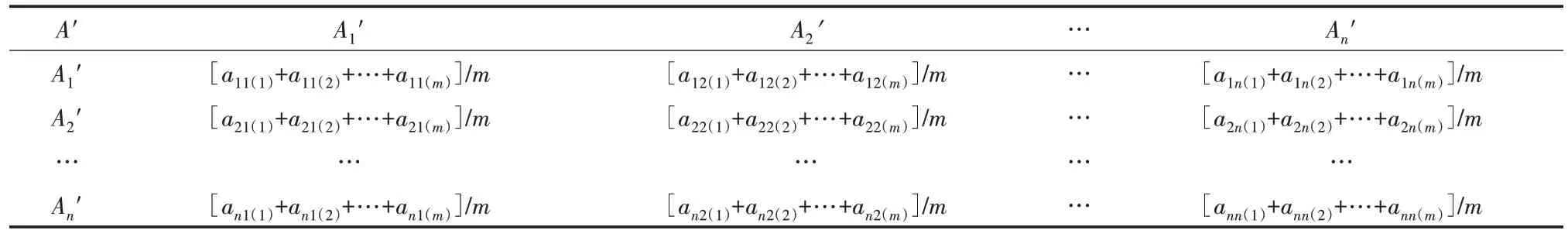

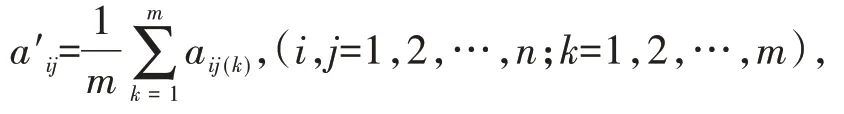

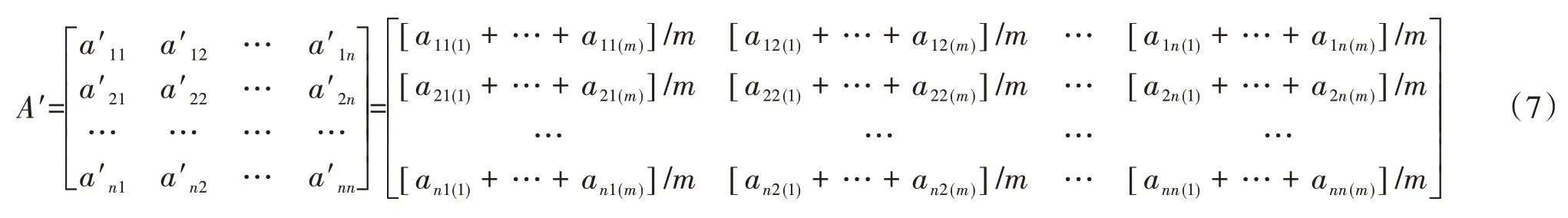

2.2.3 改进AHP 法权重计算分析 改进AHP 法权重计算的过程与传统AHP 法权重计算过程类似,只是在得到所有专家的判断矩阵后并不逐一进行权重计算,而是将所有专家判断矩阵按指标进行叠加后取平均数(其实质就是在指标的两两比较中取各专家的平均标度赋值),得到综合反映所有专家意见的总体判断矩阵A′(表4),再依照总体判断矩阵计算指标的综合权重,具体步骤如下。

第一步,求得反映所有专家意见的总体判断矩阵A′(表4),过程如下:

表4 改进AHP 法判断矩阵

式中,a′ij表示总体判断矩阵第i行第j列数值,aij(k)表示第k个专家在单个判断矩阵第i行第j列的赋值,A′表示总体判断矩阵。

第二步至第六步即为传统AHP 法权重计算的第一步至第五步(详见“2.2.2”)。

使用改进AHP 法进行权重计算的优点即在不增加专家工作量的情况下最大限度降低判断矩阵赋值误差大,大大改善判断矩阵一致性检验通过率过低的情况,提升了工作效率;中和并抵消个别专家出现的失误情况,形成总体判断矩阵,从整体上反映问卷设置的合理性。

2.3 确立评价分数计算方法和评价标准

2.3.1 各层级综合评价得分计算

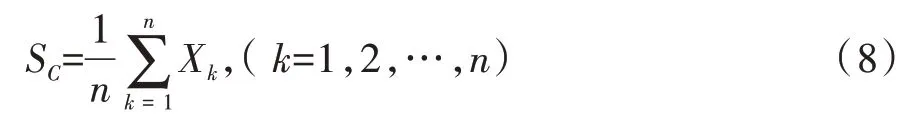

1)指标层综合评价得分SC计算公式如下:

式中,SC为指标层综合评价得分,Xk为问卷填写者的直接评分,n为填写评价问卷的总人数。

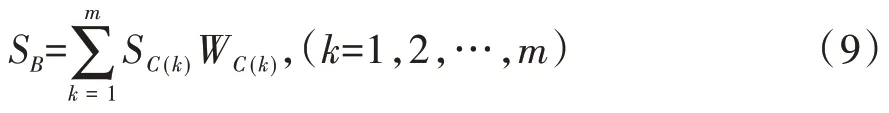

2)准则层综合评价得分SB需要依靠指标层的综合评价得分SC推导出来,其计算公式如下:

式中,SB为准则层综合评价得分,SC(k)为对应准则层的指标层综合评价得分,WC(k)为对应准则层的指标层综合权重,m为对应准则层的指标层个数。

3)目标层综合评价得分SA也需要依靠准则层综合评价得分SB推导出来,其计算公式如下:

式中,SA为目标层综合评价得分,SB(k)为对应目标层的准则层综合评价得分,WB(k)为对应目标层的准则层综合权重,f为对应目标层的准则层个数。

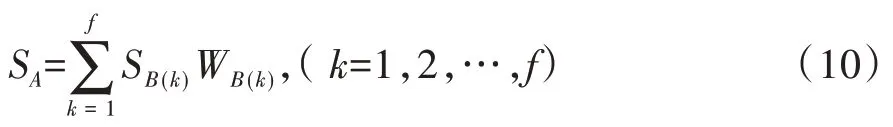

2.3.2 乡村居住环境适老性满意度评价标准 采用以上方式即可计算得到各指标层、准则层、目标层的综合评价得分,进而得到各乡村、各乡镇以及全区的乡村居住环境适老性满意度综合评价得分,将所得到的综合评价得分按照一定的评价标准(表5)进行归类,即可得到对应评价对象的评价结果。

表5 乡村居住环境适老性满意度评价标准

3 乡村居住环境适老性评价指标权重分析

由表6 可知,6 个准则层的综合权重赋值及其排序为B1适老基础设施环境(0.368 1)>B2适老生态景观环境(0.204 2)>B4适老无障碍配套环境(0.180 7)>B3适老休闲活动环境(0.140 0)>B5适老乡土人文环境(0.061 6)>B6适老社会经济环境(0.045 4)。作为一切生活行为发生的基本支持元素,B1、B2的高权重占比符合一般人的常态认知及农村老年人的现实生活需求,也反映了专家们对生态环境的重视;B4权重排在第3 位,较高的权重赋值反映出乡村无障碍环境建设的紧迫性和必要性,与当今中国乡村老年人高龄化、劳动力空心化的特点相呼应;B3、B5、B6权重排在最后3 位,权重赋值偏低,体现出乡村适老化建设的优先级次。

表6 乡村居住环境适老性评价指标权重

4 乡村居住环境适老性评价结果与分析

4.1 问卷信度和效度检验结果

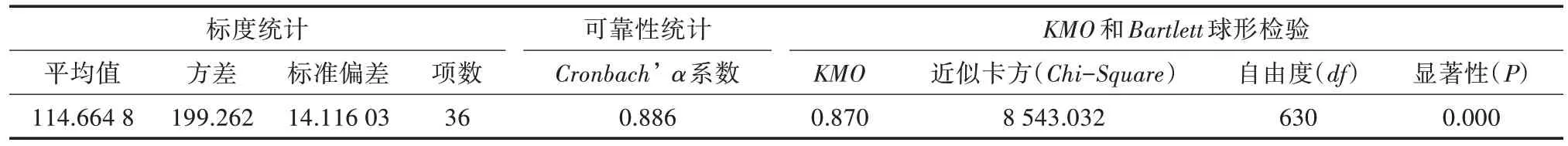

使用数据分析软件(IBM SPSS Statistics 26)对设计的指标问卷进行信度检验,结果显示Cronbach’α系数=0.886>0.700,问卷信度良好;效度检验结果显示KMO=0.870>0.600,且Bartlett球形检验P=0.000<0.05,表明该问卷数据适合做因子分析(表7)。

表7 问卷信度和效度检验

4.2 南昌市新建区乡村居住环境适老性评价结果分析

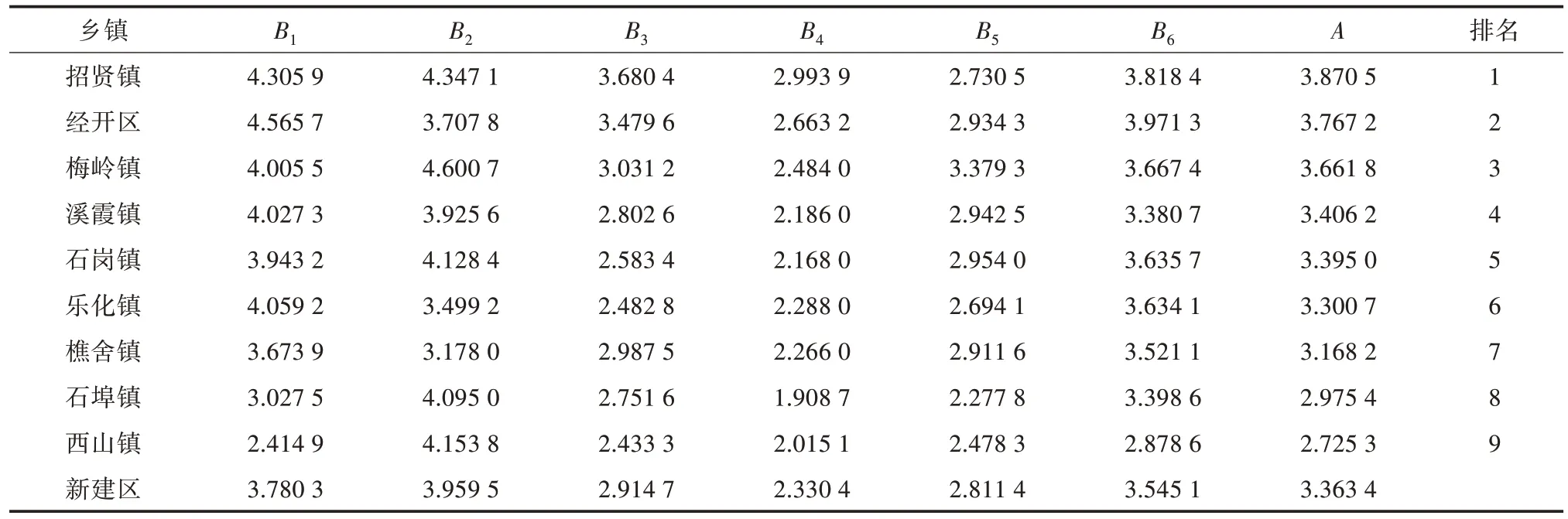

4.2.1 各乡镇乡村居住环境适老性评价 依照前文所述权重以及指标评分计算方法,得到新建区各乡镇(以调查的8 镇1 开发区为例)乡村居住环境适老性综合评价得分(表8)。由表8 可知,9 个调查乡镇的乡村居住环境适老性综合评价得分及其排序为招贤镇(3.870 5 分)>经开区(3.767 2 分)>梅岭镇(3.661 8 分)>溪霞镇(3.406 2 分)>石岗镇(3.395 0分)>乐化镇(3.300 7 分)>樵舍镇(3.168 2 分)>石埠镇(2.975 4 分)>西山镇(2.725 3 分)。按照乡村居住环境适老性满意度评价标准(表5),9 个乡镇中适老化建设达到“满意”及以上评价标准(S>3.5)的乡镇有招贤镇、经开区和梅岭镇3 个,三地开发程度均较高,经济发展水平较好。其余6 个乡镇适老化建设满意度评价仅达到“一般”标准(2.5<S≤3.5),且均为开发程度较落后或没有开发的乡镇。由此可见,地区经济发展水平与其乡村适老化建设满意度评价结果高度耦合且明显相关。

表8 新建区九乡镇乡村居住环境适老性综合评价得分 (单位:分)

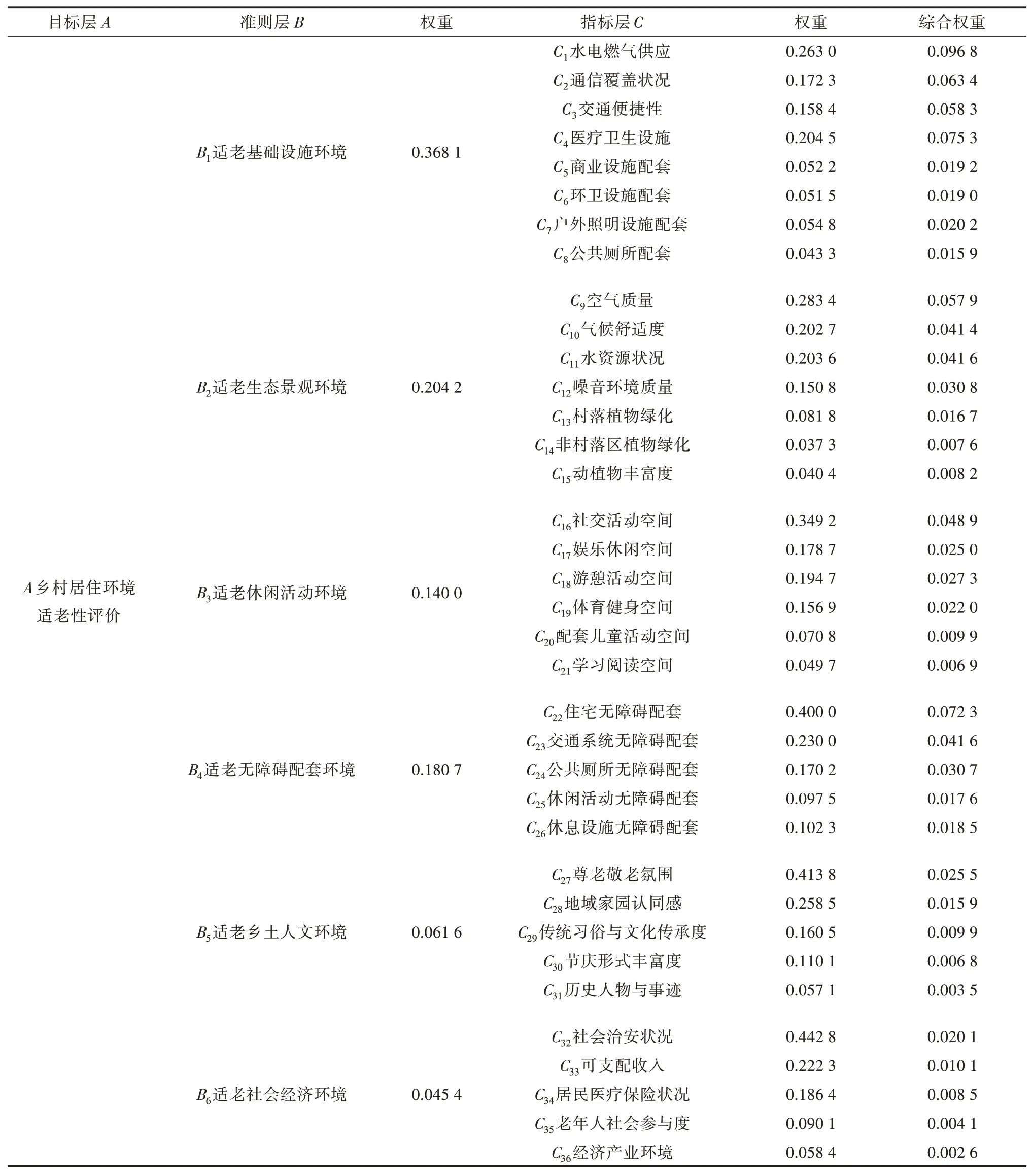

4.2.2 全区乡村居住环境适老性评价 6 个准则层综合评价得分及排序为B2(3.959 5 分)>B1(3.780 3分)>B6(3.545 1 分)>B3(2.914 7 分)>B5(2.811 4 分)>B4(2.330 4 分)(表9)。其中达到“满意”(3.5<S<4.5)评价标准的准则层有3 个,分别是B1适老基础设施环境、B2适老生态景观环境和B6适老社会经济环境。总体来看,新建区乡村适老化建设在以上3 个方面做得比较完善和充分,其评价结果符合该区乡村居住环境老化实际建设水平;B3适老休闲活动环境和B5适老乡土人文环境满意度评价结果均为“一般”(2.5<S≤3.5),可见新建区除在保障老年人基本生活方面做得稍好以外,在其他乡村适老化建设方面还较为不足;得分最低的是B4适老无障碍配套环境,老年人对其满意度评价结果为“不满意”,表明新建区乡村无障碍配套环境建设还存在很多不足,但这并不是乡村特例,城市与农村都存在此类问题,受制于经济发展水平,农村则表现得更为突出和严重,也从侧面印证乡村老年人对无障碍配套环境建设的需求较为强烈,正是由于有强烈的需要但同时现阶段又比较短缺,才会让老人们感到“不满意”。

表9 新建区乡村居住环境适老性各指标综合评价得分 (单位:分)

综合9 个调查乡镇、6 个准则层、36 个指标层的评价得分,可知新建区乡村居住环境适老性评价(A)综合得分为3.363 4 分,评价结果为“一般”(2.5<S≤3.5),32 位专家以及 581 位乡村老年人所得结果符合现阶段新建区乡村适老化实际建设水平。

5 讨论与建议

本研究对南昌市新建区乡村居住环境进行适老性调查,是为探究当前中国普通乡村居住环境的适老化建设情况,为积极老龄化和银发经济在乡村振兴中发挥效用奠定理论基础和提供数据支撑。因此,在选取调查乡村时要有计划性、分等级,使调查样本既有经济发展和开发程度较好的拆迁还建村、城郊村和观光旅游村,也有较为一般的国道沿线村和产业进驻村,亦有较差的传统农耕自然村和山区远郊村。调查样本的多元性、普适性,使得借由本次针对县区层面的调查研究,一窥中国乡村居住环境的适老化建设成为可能。

5.1 乡村居住环境适老性调查研究的结果讨论

5.1.1 地区经济发展状况与其乡村居住环境适老化建设水平高度耦合 新建区各乡镇适老化建设评价得分与排名为招贤镇(3.870 5 分)>经开区(3.767 2分)>梅岭镇(3.661 8 分)>溪霞镇(3.406 2 分)>石岗镇(3.395 0 分)>乐化镇(3.300 7 分)>樵舍镇(3.168 2分)>石埠镇(2.975 4 分)>西山镇(2.725 3 分),排名靠前的均为经济发展水平较高的乡镇,排名靠后的均为经济发展水平较低的乡镇,可见地区经济发展状况与其乡村居住环境适老化建设水平高度耦合。

5.1.2 乡村老年人对其居住环境适老性直观评价呈显著的“短板效应” 乡村老年人对其居住环境适老性整体评价的好坏,往往取决于重要单项适老化建设的下限,如樵舍镇因有众多污染型企业进驻,看似只影响C9空气质量1 项指标,对整体评价结果影响应不大,按本研究所采用的评分计算方法,也确实如此,其适老化建设水平按评分(3.168 2 分)可归类为“一般”,但实际上却违背了当地老年人的评价意见,当地老年人对其居住环境整体评价极低,甚至到了不能居住生活的地步,这也正是采用AHP 法进行适老性评价的弊端与不足。

5.1.3 同一地区不同乡镇适老化建设的成就与不足之处高度重叠 由调查结果可知,9 个调查乡镇的B1适老基础设施环境只有1 个被评价为“不满意”及以下,B2适老生态景观环境只有2 个被评价为“一般”及以下,B3适老休闲活动环境只有1 个被评价为“满意”及以上,B4适老无障碍配套环境和B5适老乡土人文环境均被评价为“一般”及以下,B6适老社会经济环境有3 个被评价为“一般”及以下。可见各乡镇虽然经济发展状况各有不同,分布区域各异,与主城区距离亦远近有别,但在适老化建设的成就与不足之处却高度重叠,表现出“好皆好,差皆差”的特点,区域赋能特征明显。

5.2 乡村居住环境适老化建设的建议

5.2.1 乡村居住环境适老化建设的先后顺序与侧重应有所区分 需要优先进行适老化建设的应该是老年人评价打分低但专家权重赋值高的项目,对保障老年人基本生活需求的项目也应该有所侧重和强调,如适老基础设施环境、适老生态景观环境等。

5.2.2 乡村居住环境适老化建设应具有配套与规模效应 老年人对居住环境适老性的直观评价往往取决于重要单项适老化建设的下限,各单项适老化环境需要相互配合并形成规模效应才能发挥最大作用,某一个或少数几个适老化单项建设的突出与否,并不会带来整体适老化环境使用效果与评价结果的显著改变。