从上海交通大学化学化工学科的发展史看学科发展(下)

杨蓉 李侠

二、新中国的建设期

(1949—1979)

1949年5月,上海解放。交通大学由中国人民解放军上海市军事管制委员会接管,学校的发展进入了新阶段。交通大学坚决贯彻新民主主义教育方针,以培养新民主主义社会建设人才为办学目的,积极参与新中国的高等教育建设。

1952年,全国高校院系进行调整,交通大学被定为“多科性工业大学”[1]。院系调整的重点之一是进行工科院校的调整,而化工院校建设又是重中之重。当时,交通大学的理、工、管学院被撤销,数、理、化等系也先后被撤销。将交通大学理学院的数、理、化三系调整至复旦大学、华东师范大学,其中大部分在复旦大学;交通大学化工系与大同大学、东吴大学、震旦大学、江南大学和山东工学院化工系一起组成华东化工学院(华东理工大学前身),成为中华人民共和国第一所化工学院。由此,交通大学化学系和化学工程系两系完全迁出,但“学校基于化学学科的必要性和重要性考虑,1953年成立了化学教研室。化学教研室承担起为全校各专业教授普通化学课、基础化学课和有关专业化学课的任务。”[2]

在这次院系大调整中,交大两系对中国化学化工高等教育的发展作出了很大贡献。复旦大学依托原交通大学化学系设立了化学系及相应的教研室,负责教学和科研工作。复旦大学化学系本科生的教学计划分为:“公共必修课、专业基础课及实验(无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、结晶化学、物质结构等)和专门化课及实验,并有毕业论文及生产实习课。”[3]在化学学科课程的设置上,与原交通大学化学系课程设置基本一致,并在原基础上增设了一些实验课程。复旦大学化学系沿袭交通大学化学系以理论联系实践的教学理念,同样注重培养学生的实验操作能力及实际应用能力。

另外,在1952年院系调整后,据全国13所综合性大学所设化学专业的统计,在教学计划中规定,“化学专业的基础课程有无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、结晶化学、物质结构、胶体化学、化学工艺学和化学史。第三、第四学年安排6周的生产实习,四年级开设专业必修课和专门化课,最后是毕业论文。如无机化学专业的必修课有无机合成和无机选读,专门化学课程有稀有元素化学、物理化学分析、络合物化学和同位素化学。”[4]化学学科高等教育体系随着全国高校院系大调整后,进入了快速发展阶段,这也为之后的交通大学化学学科的重建提供了理念与实践线索。

1955年,国务院决定将交通大学内迁西安,1956年交通大学化学教研室随校迁入西安。上海交通大学提出“学校今后长期任务是提高教学质量,开展科学研究;学习苏联要与中国实际相结合;要大胆创造,主要专业课的教材要自己编写。为配合学校的战略发展,由上海造船学院和南洋工学院的化学教研室合并,重建交通大学化学教研室,属校基础部。”[5]1958年,学校成立物化分析教研室,上海交通大学化学学科开始恢复建设。

1961年,中共中央决定由国防科工委领导上海交通大学,按照社会主义国防建设的需要,学校积极、主动地将交通大学建设成为一所国防工业大学。上海交通大学在贯彻教育部文件中,对基础理论和基本知识课程的教学大力加强推进。1963年,“国防科委批复同意上海交通大学恢复基础课教学部,负责全校数学、物理、化学、工程画图、外语及体育等课的教学。”[6]上海交通大学化学学科仍以基础部中的化学教研组教授各系学生化学课程,《物理化学》教材由孙璧媃(女,化学家严东生院士的夫人)教授参与编写,成为当时国内第一套物理化学的教材。在讲授过程中除了统一教授基础理论、基本知识的课程外,化学教研组还加强了对学生的个别辅导,例如:“‘普通化学中‘电化学一章,理论性强,教材内容过于简单,学生普遍反映较难接受,讲课教师针对该章中的重点难点部分,着重讲透它们的基本概念及其相互联系。”[7] 化学教研组为学校理工科院系提供了高质量的化学基础知识,也为1952年全国院系大调整后一度中断的物理化学提供了新的教学方式,为化学学科的复建提供了较好的基础。

在1966年5月至1976年10月“文革”期间,大批知识分子、学校教职工遭到批斗、迫害,原本的正常教学工作处于停滞。但是,交大人坚持发扬求真务实、爱国荣校的优良传统,许多教研工作者攻坚克难,坚持开展国防工业等领域的科学研究,取得了较多的成果,为我国社会主义现代化和国防现代化事业作出了重要贡献。期间,上海交通大学化学学科一直贯穿在上海交通大学各院系的基础学科课程中,从未间断。可以说,交大的发展是离不开化学学科的。

1976年10月,党中央粉碎了“四人帮”,结束了长达10年的内乱。上海交通大学制定了《上海交通大学发展规划》,提出以“综合性理工科大学”为建设目标,恢复理科专业,实行理工结合。学校师生发奋图强,投入到学校的建设中,上海交通大学化学学科的建设也迎来了春天。

三、改革开放的发展期

(1979—2016)

1979年3月,上海交通大学党委为贯彻党的十一届三中全会精神,正式下达《把工作着重点转移到教学、科研上来的措施》的文件,以理工结合为主线,大力发展科研,奋起直追,争取尽快达到世界发达国家的高等教育和科学技术水平。交通大学化学学科开始进入新的发展阶段。这一时期是上海交大化学化工学科的全面发展阶段。1979—1996年,是应用化学系的成立、建设和发展阶段;1997—2016年,是以化工学院为实体的建设和发展阶段。

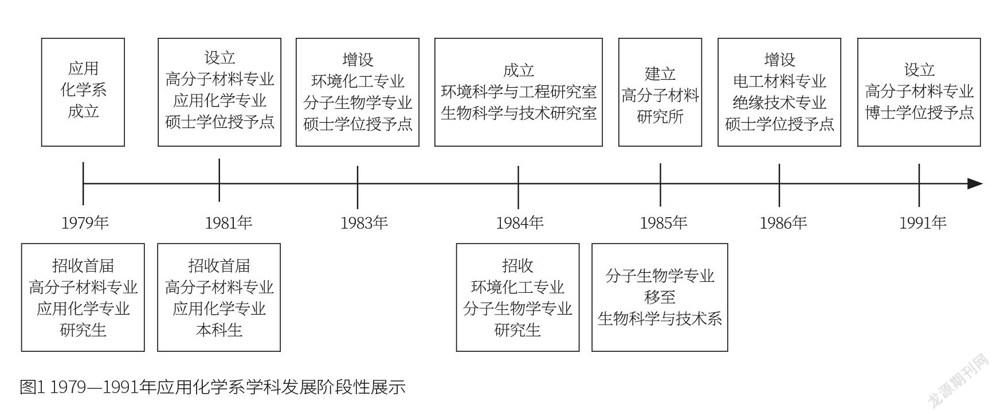

(一)应用化学系的成立和建设

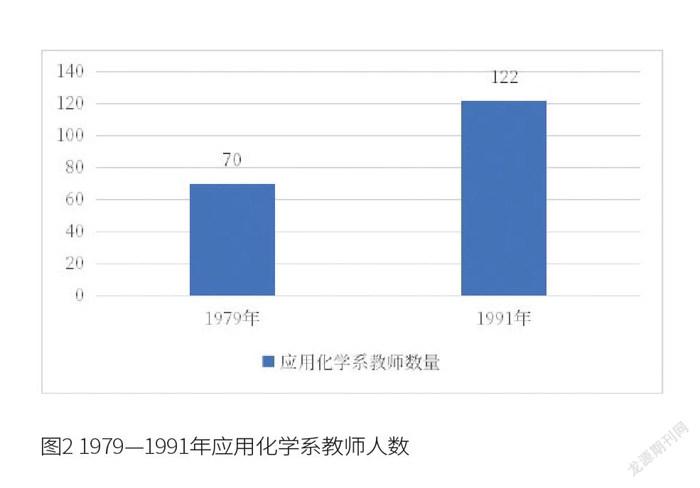

1979年,交大应用化学系正式成立,由基础部化学教研室、材料科学及工程系物化分析教研室、电工及计算机科学系高分子材料研究室组建而成。孙璧媃担任系负责人,教职工约70人。同年,该系先行招收首屆高分子材料专业和应用化学专业的研究生。1981年,开始招收首届应用化学专业本科生,同年设立高分子材料、应用化学2个硕士学位授予点。[8]

1983年,应用化学系根据学校发展战略的部署,增设环境化工、分子生物学硕士学位授予点。1984年,应用化学系成立了环境科学与工程研究室和生物科学与技术研究所,并招收环境化工专业和分子生物学专业研究生,此举奠定了两个新兴学科群(现环境科学与工程学院、生命科学与技术学院)的发展基础。[9]1985年,建立高分子材料研究所,下设有高分子电介质与功能材料研究室、高分子合金研究室和特种高分子材料研究室。[10]同年,“分子生物学专业移至新成立的生物科学与技术系。1986年,增设电工材料及绝缘技术硕士学位授予点。1991年,设立高分子材料博士学位授予点。”[11]

对照1982年上海交通大学建设目标来看,应用化学系在建设初期就以重视科研为己任,在随后的学科发展中,增设专业、申请硕士学位授予点、建设研究所等方面,为交通大学成功地从工科大学转向综合性大学作出了重要的贡献。

此一阶段,在孙璧媃、徐祥铭历任系主任的领导下,交大化学学科建设出现了教学与科研、师资与人才,齐头并进的可喜局面。据相关统计,1979—1991年期间,化学系共培养本科生593名,硕士生144名。截至1991年,全系共有教职工122人,其中教授8人,副教授17人。科研成果方面,应用化学系在1979—1993年间,分别在电化学、环境科学、生物科学、高分子材料、精细化学等学科领域,取得了国家级和省部级的科技进步奖、发明奖50项。1994年,学校成功进入国家“211工程”一流大学建设序列,精细化工学科被列入建设名单,标志着化学学科是交通大学迈入一流大学建设不可或缺的重要学科之一。

(二)化学化工学院成立、建设和发展阶段

1997年7月,上海交通大学设立化学化工学院。学院是在原应用化学系的基础上与化工部上海化工研究院合并而成的,下设有高分子材料科学与工程系、材料化学与物理系、化学工程与工艺系、应用化学系。学院秉承“严谨、务实、博学、创新”的传统,励精图治、团结奋进。

1.在学科点建设上,发展快速、布局完善。

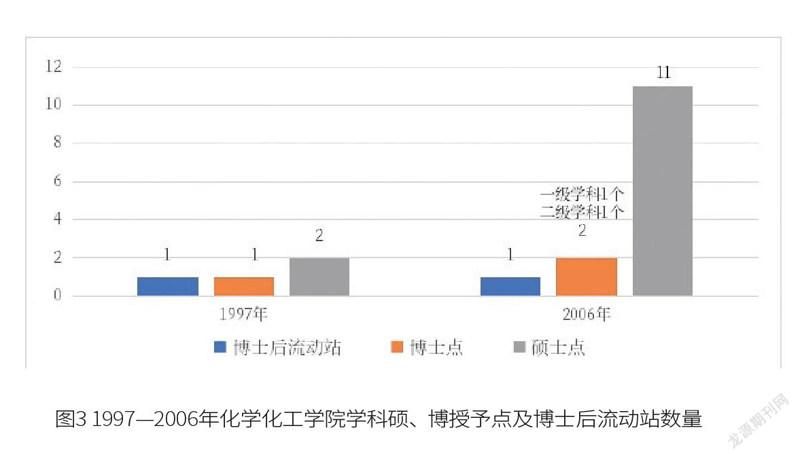

学院起步时建有化学工程与工艺、应用化学本专科专业,1个博士后流动站(合作),1个博士点(合作),2个硕士点。共有教职工106人,其中教授10人,在院学生497名。2001年,《上海交大学科建设“十五”规划》明确将化学(高分子化学与物理、物理化学)、化学工程(生物化工、应用化学)作为上海市重点学科建设。至2006年底,化学化工学院拥有1个一级学科博士点、1个二级学科博士点、2个一级学科硕士点、9个硕士点。共有在职教职工144名,其中教授26名(包括两名中科院院士:徐僖、颜德岳)、副教授42名、正副高级技术职称者14名。化学化工学院从建系初期的合作博士学位授予点到拥有完全独立的(一级、二级学科)博士学位授予点,以及多专业的硕士学位授予点(见图3),在学科评定上处于学校学科建设的前列。

至2016年,化学化工学院已形成布局完整的学科体系,拥有化学一级学科博士后流动站,化学、化工两个一级学科博士点,化学、化学工程与技术两个一级学科硕士点和化学工程领域一个专业硕士点,以及化学和化学工程两个本科招生专业,其中高分子化学与物理是上海市重点学科。

2.在科研基地建设和科研成果方面,获得了长足进步和重大突破。

上海交通大学化学化工学院在恢复建设的应用化学系的基础之上,锐意进取,开拓创新,充分利用国家发展的契机,加快学科发展进程。在学科组织结构上设立了化学系、化学工程系和高分子科学与工程系3个系,以及7个研究所(高分子材料研究所、精细化工研究所、流变学研究所、手性化学与技术研究所、电化学工程与技术研究所、平野材料创新研究所和动力电池材料研究所),另外还设有分析測试中心和基础教学实验中心作为学科发展与人才培养的支撑。同时,化学化工学院建有5个省部级研究基地:“电气绝缘与热老化”上海市重点实验室、上海市手性药物分子工程重点实验室、“功能材料组装”上海高校重点实验室、“电化学能源器件”上海市工程技术研究中心、“电化学能源系统及应用”上海高校工程研究中心;并与企业共同建设4个国家级研究基地:“聚烯烃催化技术与高性能材料”国家重点实验室、“含氟功能膜材料”国家重点实验室、“炼焦煤资源开发及综合利用”国家重点实验室以及“金属基复合材料”国家重点实验室。

学院教师和科研人员共同努力、钻研学术,致力于基础研究、响应国家战略需要,取得多项重大的科研成果和荣誉。2002年,马紫峰教授负责的“质子交换膜燃料电池膜电极材料关键技术研究”获国家863计划重点项目;2004年,颜德岳教授发表上海交大首篇Science论文——Supramolecular Self-Assembly of Macroscopic Tubes;车顺爱教授发表上海交大首篇Nature论文——Synthesis and characterization of chiral mesoporous silica。另外,颜德岳院士负责的“超支化聚合物可控制备及自组装”项目成果,获得国家自然科学二等奖(2009)及何梁何利基金科学与技术进步奖(2011)。由学院合作负责的“全氟离子膜制备技术”突破国际垄断,取得了国家技术发明二等奖(2012)、何梁何利基金科学与技术进步奖(2012)。自2009年以来,学院共计获得14项科研成果,包括“国家自然科学”二等奖2项、“国家科技进步”二等奖1项、“国家技术发明”二等奖2项、“教育部自然科学”一等奖3项、“上海市自然科学”一等奖5项、“上海市科技进步”二等奖1项。

为响应国家战略需求,化学化工学院积极探索,取得了大量突破性的应用技术成果。除了取得超支化聚合物的可控制备和自组装、手性化学和光电转化材料、全氟离子膜制备技术等重大技术成果外,学院发明的潜艇消声材料、火箭推进剂技术,为国防事业和关键技术突破作出了突出的贡献。如氯碱用含氟离子分离膜关键技术成功突破了国际垄断,成功应用于万吨氯碱生产装置。抗疟类药物青蒿素高效人工合成、活性天然产物及药物分子全合成、大规模高纯硅烷生产技术研究和开发、超高性能光刻胶工艺的突破,以及高性能沥青路面新材料及制备技术的开发等方面获得重大突破等。

3.在教学与人才培养方面,化学化工学院坚持以“教书育人、立德树人”为使命,建构以学生为中心的人才培养体系。

学院坚持从五个方面着手:(1)夯实基础、凝聚专业,模块化设置课程体系;(2)整合课程,理顺层次,加强内涵,经典理论与现代科技相结合;(3)按照培养目标进行分类培养,扩大学科交叉;(4)宽、深并重,强化专业选修课,部分课程实现本硕贯通;(5)遵循理科化学发展趋势,培养方案及课程体系与国内外名校匹配。

学院在课程和教学建设上,也取得了不俗的成绩。《大学化学(含实验)》课程被评为国家精品课程(2008);《有机化学》课程被评为上海市精品课程;《无机与分析化学》《物理化学》《实验化学》课程被评为上海交通大学校精品课程;《应用催化》《化工原理》《计算机在化学中的应用》被评为上海交通大学校一类课程。化学化工学院还承担了面向全校学生授课的大学化学、无机与分析化学等化学类课程12门的教学任务,全年累计课时数约7000小时(含实验近3000人次),真正做到了授课量大、面广、质量高。至2021年,化学化工学院共计有国家精品课程1门、上海市精品课程2门;获得全国教学成果二等奖、上海市教学成果一等奖;指导学生获全国优秀博士论文4篇、优秀博士论文提名奖6篇、首届上海交通大学优秀博士学位论文成果2篇(全校共14篇);同时在各类学科竞赛创新创业大赛摘金夺银,获得多项佳绩。2005年印杰教授负责的“高分子材料领域高质量博士研究生培养的探索与实践”项目,获国家级教学成果二等奖以及上海市教学成果一等奖;同年,高超同学的博士毕业论文《超支化聚合物的分子设计、合成、表征及功能化研究》,获得国家百篇优秀博士论文奖等。此外,在学科国际化建设上,学院设立了海外游学院长奖学金激励计划,启动7个国际化联培项目并全面对接国际一流学科——密西根大学化学系与化工系,构建了国际交流合作新平台。

上海交通大学化学化工学院,始终坚持育人为本,始终将人才培养作为重点领域改革的推进的中心,以一流学科建设带动一流专业建设,助力人才培养,在持续深化对化学专业本科教学综合改革中,稳步推进专业结构优化、动态调整,充分促进了学科的内涵式发展。

四、新时代的跨越期

(2017—今)

2017年,进入中国特色社会主义新时代以来,上海交通大学化学化工学院的建设也开启了新的发展阶段。同年,教育部、财政部、国家发展和改革委员会联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,上海交通大学首批被列入世界一流大学和一流学科(A类)双一流建设队伍中。交大的化学、化学工程和技术被正式纳入“双一流”学科建设名单,并计划、开启了“前沿化学与绿色化工”学科群的建设。该学科群由化学、化学工程与技术系和环境科学与工程系合力组成,力求在绿色合成与计算化学、生命健康化学与技术、材料化学与工程技术、能源化学与工程技术、环境化学与工程技术等方面,进行深度探索,力争取得前沿性的引领国际水平的先进成果。与此同时,积极对接张江科学园的三中心两平台,推进“变革性分子前沿科学中心”的建设。该中心将致力于建成“超快科学中心”“同步辐射诊疗和医学影像科学中心”“未来材料创制中心”。

在师资队伍建设上,化学化工学院以打造高水平、一流的师资队伍为目标,不断优化师资队伍结构。至2021年,学院现有教师158名,其中正高职称教师59名,副高职称教师63名;中国科学院院士5名,双聘院士3名,教育部长江学者9名,国家973计划首席科学家3名,国家杰出青年基金获得者14名,国家优秀青年基金获得者8名,各类人才计划获得者68名,教育部创新团队1个。现已形成了较为成熟的高层次、高水平的师资队伍。

在学科点的建设上,亦日趋完善。上海交通大学化学学科进入ESI全球前1‰学科行列;化学和化学工程与技术两学科,均进入QS全球TOP50。在第四轮学科评估中,化学位列A-,化工位列B+。至2021年,化学化工学院在学科布局上更为完整:拥有化学、化学工程与技术两个本科专业,化学一级学科硕士授予点5个(有机、无机、物化、分析与高分子),化工一级学科硕士授予点3个(化学工程、应用化学、工业催化),化学、化工一级学科博士授予点8个,博士后流动站2個(化学、化学工程)。2021年,化学专业入选国家级一流本科专业建设点。

近几年来,学院的科研工作开始走质量发展路线。2020年,高被引论文数(ESI)126篇,呈现逐年递增趋势(2017年74篇、2018年85篇、2019年98篇)。其中,全球高被引科学家榜化学化工学院有5名教师入选;中国高被引学者榜学院有11名教师入选。同时,科研项目再创新高,2020年获得国家自然科学基金项目共计40项、发表顶级期刊高水平论文共计43篇。2020年,化学化工学院的国家级科研平台“变革性分子前沿科学中心”成立,中心以解决“国家重大需求,促进科学进步,实现行业技术引领或改变人类生活”为目标,建成特色鲜明、国际一流的变革性分子前沿科学中心。

回顾上海交通大学化学学科一个多世纪的曲折发展历程,大体可以总结出一些学科健康发展的具有普遍性的规律:其一,学科发展需要和平的社会环境,抗日战争期间交大化学学科的遭遇就是最好的说明;其二,学科发展需要稳定的政策环境,新中国成立后院系调整对于学科的破坏是相当严重的,由此可知学科建设上的削峰填谷以及专门化(苏联模式的专科性大学往往不利于学科的发展,缺少其他学科的有力支持)发展路径,其后果是不确定的;第三,连续性与学术传统对于学科的健康发展至关重要,交大今天的化学学科是1979年重建后取得的成果,几乎是白手起家,之所以能在短短40年时间里重新快速发展起来,关键在于其悠久的学术传统以及历史上办学的连续性。从交大化学学科近年来的发展,我们还可以得出一个有趣的推论:科学发展的新趋势都是隐藏在学科母体上的,比如环境工程、生命科学等的发展,从这个意义上说,如果一个学科能有一个稳定的社会、政策环境,那么它的发展就会演化出很多新兴的学科领域。反之,如果一个学科总是处于不确定环境中,那么,它的发展就会受到极大的抑制,从而导致知识生产与扩散的停滞。这也是我们考察学科史所得到的一条看似普通,实则是学科发展最本质的规律。

注释:

[1]中共中央党史研究室著:《中国共产党历史第二卷(1949—1978)(上册)》,中央党史出版社,2011年版,第283页。

[2]上海交通大学化学化工学院校友口述史编委会:《因化而聚——上海交通大学化学化工学院校友口述史汇编》,上海交通大学出版社,2018年版,第10页。

[3]中国科学技术史学会编著:《中国化学学科史》,中国科学技术出版社,2010年版,第181页。

[4]中国科学技术史学会编著:《中国化学学科史》,中国科学技术出版社,2010年版,第182页。

[5]上海交通大学化学化工学院校友口述史编委会:《因化而聚——上海交通大学化学化工学院校友口述史汇编》,上海交通大学出版社,2018年版,第12页。

[6]王宗光主编:《上海交通大学史第六卷1959—1978》,上海交通大学出版社,2016年版,第63页。

[7]王宗光主编:《上海交通大学史第六卷1959—1978》,上海交通大学出版社,2016年版,第65页。

[8][9][11]王宗光主编:《上海交通大学史第七卷1978—1991》,上海交通大学出版社,2016年版,第94页。

[10]《上海交通大学统计资料汇编(1991年)》,上海交通大学档案馆:永久1622。

(杨蓉为上海交通大学科学史与科学文化研究院博士后,李侠为上海交通大学科学史与科学文化研究院教授)

责任编辑:张茜