五音四声与南北曲变迁

张志峰

(燕山大学 文法学院,河北 秦皇岛 066004)

明代正德之后党争空前频繁,大量科举不第或仕途失意之人开始从事戏曲创作,借助剧中人物之口抒发不平之气。但摆在这些人面前的一个迫切问题就是戏曲作为一门综合性艺术,需要兼顾文字与音乐创作,只有二者高度契合方能打动人心。而科举出身的文人,虽然因为诗文创作熟悉四声平仄,但许多人对音乐并不精通,这样他们便渴望把音乐问题转化为文字问题,即将依腔行字转化为依字行腔,以方便其创作。

万历时期,沈璟(1553—1610年)编纂《增订南九宫曲谱》时,在魏良辅“五音以四声为主”的曲论基础上,结合朱权《太和正音谱》之法,首次全面标注南曲四声。这样一来,晚明文人创作传奇、评论戏曲便主要限定在这一框架内,他们讨论的曲谱更多时候是一种文字四声之谱,如王骥德(1540—1623年)《曲律》中专列《论平仄》《论阴阳》两节。文字的四声和音乐的五音配合问题,更是直接引发了明代剧坛上的汤沈之争。

毫无疑问,依字行腔、规定四声平仄,可以让更多文人加入戏曲创作队伍,从整体上提升南戏的编剧水平。但是,五音与四声之间如何转换?沈璟这种四声制谱的依据何在?只有厘清这些问题,才能对晚明以来的曲论作出公允的评价。

一、五音四声相配原则

学界一般认为,四声的发现、运用与沈约(441—513年)有密切关系,而据笔者考察,沈约亦是最早提出五音四声搭配关系的人。他在《答甄公论》中回应甄琛的质疑时说:

昔周、孔所以不论四声者,正以春为阳中,德泽不偏,即平声之象;夏草木茂盛,炎炽如火,即上声之象;秋霜凝木落,去根离本,即去声之象;冬天地闭藏,万物尽收,即入声之象:以其四时之中,合有其义,故不标出之耳。

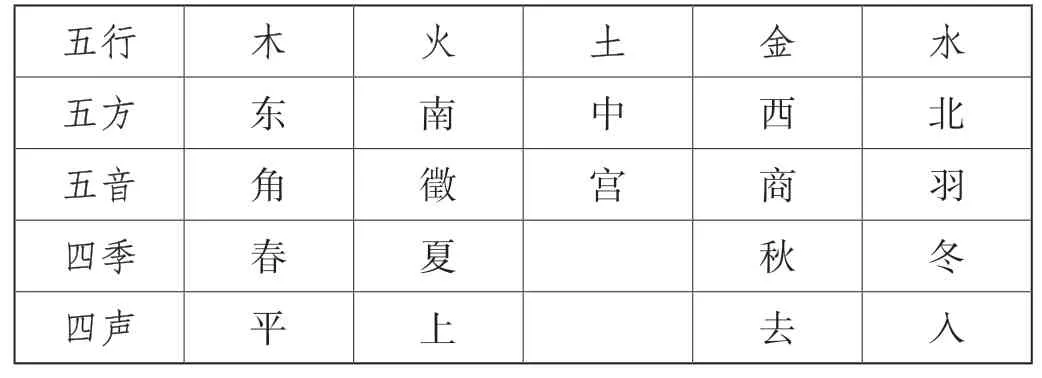

依沈约的说法,春为平声,夏为上声,秋为去声,冬为入声。如果再结合传统五行、五音理论,则可以归纳出沈约五音四声对应规则(表1)。

表1 沈约五音四声对应规则

这样可以推导出沈约五音四声关系:角为平声,徵为上声,商为去声,羽为入声。其搭配原则为四音、四声相应,即五音中宫音并不使用。

针对这一情况,齐太子舍人李㮣(字季节)在《音韵决疑》中,又依据《周礼》提出了火土同位说。刘善经《四声指归》高度评价这一发现:

齐太子舍人李(按,应为“季”之误)节,知音之士,撰《音谱决疑》(按,即《音韵决疑》)。其序云:“案《周礼》,凡乐,圜钟为宫,黄钟为角,大簇为徵,姑洗为羽,商不合律,盖与宫同声也。五行则火土同位,五音则宫商同律,暗与理合,不其然乎。……平上去入,出行闾里,沈约取以和声之律吕相合。窃谓宫商徵羽角,即四声也,羽,读如括羽之羽,亦之和同,以拉群音,无所不尽。岂其藏埋万古,而未改于先悟者乎。”经每见当此文人,论四声者众矣,然以其五音配偶,多不能谐。李氏忽以《周礼》证明,商不合律,与四声相配便合,恰然悬同。愚谓钟、蔡以还,斯人而已。

西周初期编钟确无商声,但并非商声不合律。《周礼》的这种小三度、四声音阶作乐方式,实际是四象理论下的产物,且已为现代音乐考古学所证明。但当声律发展到五声音阶时,便是五行理论支撑下生发出的一种全新的组织规则,二者不能混同。

李㮣发现了沈约乐论无宫声之弊,又考西周初期编钟无商声,于是提出了错误的宫商同律理论,对应到四声上便为宫商同声。其实宫商五音相生原则,早在《管子》中便有记载:

凡将起五音,凡首,先主一而三之,四开以合九九,以是生黄钟小素之首以成宫。三分而益之以一,为百有八,为徵;不无有,三分而去其乘,适足以是生商。有三分而复于其所,以是成羽。有三分去其乘,适足以成是角。

李㮣的这一理论在初唐时被元兢继承。元兢在《诗髓脑》里说道:

声有五声,角徵宫商羽也。分于文字四声,平上去入也。宫商为平声,徵为上声,羽为去声,角为入声。

元兢在李㮣基础上,又提出一种四声相配法。元兢虽曾任协律郎,但他主要在沈约基础上立论。又, 《诗髓脑》主要针对诗歌创作谈四声平仄,而非专门的音律之作,所以对词曲实际创作并没有产生多大影响。

但元兢的这种说法,之后又为协律郎徐景安所继承并创新。徐景安《历代乐仪·五音旋宫》称:“凡宫为上平声,商为下平,角为入,徵为上,羽为去声。”元兢五音四声系统中宫商同声,皆对应平声,而徐氏为中晚唐人,其所处时代已经平分阴阳,据周祖谟《关于唐代方言中四声读法的一些资料》一文:“唐代大多数的方言中平声已经分为两个调类”,所以徐氏在元兢理论的基础上,将宫商剥离,实际成了五声和五音之间的关系。

但从段安节《乐府杂录·别乐识五音轮二十八调图》来看,徐景安的这一理论在当时并没有产生太大的影响:

太宗朝,三百般乐器内挑丝、珠为胡部,用宫、商、角、羽,并分平、上、去、入四声。其徵音有其声,无其调。

平声羽七调……上声角七调……去声宫七调……入声商七调……上平声调为徵声,商角同用,宫逐羽音。

《乐府杂录》一书专论唐太常、教坊乐部及演出。段安节的父亲段成式曾任太常少卿,该书所言可信度非常高,引文中的宫调部分是研究隋唐以来燕乐必不可少的资料。段氏论述的背景也是平分阴阳,只不过他和徐景安所说并不相同。

上述数人之间的差异,详见表2。

表2 诸家五音四声相配关系

从表2看,各家论述皆互有出入。正如沈括《梦溪笔谈》批评宋代声律时所言:“皆后世声律渎乱,各务新奇,律法流散。”

不过,好在姜夔(1154—1221年)《白石道人歌曲》部分附有曲谱,以《王禹吴调(夹钟宫)》为例:

林南林,仲夹林。南无黄,林仲夹。黄清 太清 黄清,无南黄清。无南林,夹仲林。

登崇邱,怀美功。窋䆛在,云其蒙。 享 维 德, 辑万 国。 辙轇轕,蹇时宅。

仲太黄,夹仲林。无黄清 太清 黄清,南无南林。

珠为橇,玉为车。报 我 则 腆, 不当厥拘。

仲夹林,仲太黄。林仲林,无南林,黄清 太清 黄清,林仲夹。

王旆返,风偃偃。山鸟呼,觚棱晚。 丰 予 谌, 菲可荐。卷二a

夹钟宫的宫、徵、商、羽、角、变宫、变徵七音,依次为夹钟、无射、仲吕、黄钟、林钟、太簇、南吕。如果将姜夔曲谱中十二律转化为七音,则宫商羽角四声例字及对应声调如下所示:

宫:美(上)、蒙(平)、蹇(上)、玉(入)、旆(去)、荐(去)。

商:怀(平)、其(平)、时(平)、珠(平)、为(平)、王(平)、风(平)、鸟(上)、可(上)。

羽:在(上)、享(可平、可上)、德(入)、国(入)、橇(平)、腆(上)、偃(上)、谌(平)。

角:登(平)、邱(平)、功(平)、云(平)、轕(入)、宅(入)、车(平)、拘(平)、返(上)、山(平)、呼(平)、晚(上)、菲(平)。可以看出,五音和四声之间并没有一个对应关系,不仅宫声对应为平上去入四声,而且相同的字也搭配了不同的五音,如“珠为橇,玉为车”之“为”,前者为变宫,后者为商声。“风偃偃”之“偃”,前者为变宫,后者为羽声。

上引《王禹吴调(夹钟宫)》皆为一字一音。汉语各方言声调数目虽然不同,但每一调类毫无例外皆有相对的走向和调值。汉语的声调对应音乐的音阶,二者共同点是都有高低、升降、曲直、长短变化等。单个的音符属于点概念,只有绝对的音高意义,是无法描述声调的。汉语各声调的调值,需要两个或两个以上音符才能进行描述。以普通话去声为例,其调值为51,音乐要模拟这种调值,必须要用两个相差四度的音符。所以,在一字一音阶段,单独的五音是不能和四声对应的。

二、五音四声在南北曲中的运用

(一)早期南北曲不重五音四声相配

早期北曲,比较注重押韵和字数的多少,即一支曲子有相对固定的韵脚和字数,而曲中单字的四声没有一定的规则。以《元刊杂剧三十种》所收【点绛唇】曲子为例(表3):《西蜀梦》《拜月亭》《单刀会》《调风月》为关汉卿所作,《陈抟高卧》《任风子》为马致远所作。以首四字为例,关汉卿《西蜀梦》为“去上平入”,《拜月亭》为“上去平平”,《单刀会》为“去入平平”,《调风月》为“去去平平”;马致远《陈抟高卧》为“去上平平”,《任风子》为“平上平平”。同一作家不同作品之间毫无四声规律可循,不同作家的作品之间四声亦不相同,这充分说明早期杂剧属于依腔行字,即不管一个字本身的声调为何,最后都要跟着乐谱走。文字上的限制主要在押韵、字数,这种演出类似今天迷胡戏、秦腔的演出,对唱词中间四声平仄要求并不谨严,作家在创作时可选用的词语更多,能尽量避免因照顾四声而“词不达意”的问题出现。

表3 《元刊杂剧三十种》中的【点绛唇】[11]①本文对于衬字不作四声分析,皆以〇作标注;原文残缺处以□表示,四声亦以□标注,后文不再特别说明。表3引文中“觑那”“子争”刻本原为小字,其他衬字为笔者析出。

个别作家为了追求多样化,可能还会加入衬字,这样会导致字数进一步发生变化。同一支曲子单句字数多寡不同,都是可以理解的。古代交通相对不便,作家、艺人、班社要想在有限空间内长期吸引观众,不被其他作家、班社、艺人代替,就必须不断对旧有艺术进行继承、革新。这样,同样的一支曲子,因为不同人的加工,慢慢就呈现出了地域流派。以迷胡曲子【金钱】为例,周至、长安、华县、高陵、渭北虽然主旋律相近,但细微处皆有差异。这种音乐上的节奏,对应到文字上就是字数,所以不同地域、不同作家对同一曲子的配字可能会不同,平仄也会略有差异,长时间积累后就成为一种范式。

早期南戏与北曲类似,也属于依腔行字,文字上的限制相对较少,创作时关注点主要在曲子的节奏、押韵,一般来说一个曲子句数是相对固定的,但并不限制四声平仄。以《永乐大典戏文三种》中的【锁南枝】为例(表4):

表4 《永乐大典戏文三种》中的【锁南枝】甚至有些作家可以突破句数的限制,如 “张协本是秀才”,从词意角度来讲属于一个不可分割的整体,如果按照一般意义上的三字一断,则会割裂词意。

表4 《永乐大典戏文三种》中的【锁南枝】[13]57,232,308,317

(二)明代南北曲对五音四声的规范

词曲最大的差别在有无尾声。《唱论》称:“有尾声名‘套数’”。受尾声理论影响,周德清(1277—1365年)《中原音韵》特别注重尾声和末句,他称:“末句,诗头曲尾是也”,并提出了一些末句范式,如【太平令】,要用“平仄仄平平平去”。末句之后,还附录了一些曲子范式,并对其作了点评。以《迎仙客·登楼》为例:

雕檐红日低,画栋彩云飞,十二玉阑天外倚。望中原,思故国,感慨伤悲,一片乡心碎。

评曰:妙在“倚”字上声起音,一篇之中,唱此一字,况务头在其上。“原”、“思”字属阴,“感慨”上去,尤妙。【迎仙客】累百无此调也。美哉,德辉之才,名不虚传!

除了特别注重四声平仄,从《中原音韵》其他点评看,周德清还将诗文修辞、对仗之法运用到戏曲上。

周德清的这一审美理论对朱权产生了深远的影响,《太和正音谱》对于每一曲牌皆选一例曲范文,旁列声调。如【点绛唇】,他便以乔吉(字梦符)《金钱记》为例曲:

【点绛唇】 乔梦符《金钱记》头折

书剑生涯,几年窗下,学班马。吾岂匏瓜,待一举登科甲 。

平去平平,上平平去,作平声平上。平上平平, 〇作上声上平平作上声。

这样,朱权通过摒弃之前相对宽泛的格律要求,在曲牌和乐谱之间建立了一一对应的关系。

对于大多数文人来说,他们虽不懂音乐但熟悉四声平仄,有了四声这个规则后,文人新作之词便从之前的书会、艺人作品中独立出来,不但使文人之曲成为一种身份和地位的象征,更重要的是创造了一种新的创作手法。这种规则不仅将一批文化水平较低、没有音韵基础的编剧排斥在外,而且为文字赢得了其与音乐之间的主导权,将传统的依腔行字改变为按谱填词,提高了文字在作词、作曲中的重要性。

不过,制定一种规则相对简单,在实践中完整遵循这套规则,写出高质量的作品则是一件难事。朱权杂剧,今存有《冲漠子独步大罗天》《卓文君私奔相如》二剧。以【点绛唇】曲为例:

冲漠子独步大罗天

这其间万籁无声,九霄风静,承天命。 足 蹑 神霆, 别 却 三清境。

〇〇〇去去平平,上平平去,平平去。入作上 入作去平平,入作上 入作上 平平上。

卓文君私奔相如

静守芸窗, 僻 居陋巷,空惆怅。怎做得世 乏 贤良,兀的不屈沉沙豪气三千丈。

去去平平,入作上平去去,平平去。〇〇〇去入作平平平,〇〇〇〇〇〇平去平平上。

从这两支曲子看,朱权虽然尽量在向自己制定的曲谱靠近,但仍然有许多出律之处,以第一支曲子为例,“万”去声,曲谱为平声;“命”去声,曲谱为上声。“足蹑”,上去,曲谱为平上。

之后,朱有燉(1379—1439年)也在一定程度吸收了朱权这一曲谱。以《辰钩月》《仗义疏财》《花月神仙会》中的【点绛唇】曲为例(表5):虽然一支曲子难免有出律现象,但朱有燉的创作整体表现出与朱权谱很大的趋同性。另外,有些差异或许与音乐的改变有关,如朱有燉每一句最后一个字无一例外都是去声字。

表5 朱有燉【点绛唇】曲与朱权谱对照[17]3,625,745

这一曲谱在内廷的传播是否与朱权、朱有燉这两位藩王有关不甚清楚,但有确切记载的是,该谱至迟在正德时期影响了内廷乐人。何良俊(1506—1573年)《曲论》介绍北曲教坊乐工顿仁时说:“老顿于《中原音韵》、《琼林雅韵》终年不去手,故开口、闭口与四声阴、阳字,八九分皆是。”《琼林雅韵》即为朱权所编,顿仁这种明分四声,显然也受了《太和正音谱》的影响。而顿仁对北曲技法的学习,据何良俊记载主要来自北教坊:

余家小鬟记五十余曲,而散套不过四五段,其余皆金元人杂剧词也。南京教坊人所不能知。

老顿言:“顿仁在正德爷爷时随驾至北京,在教坊学得,怀之五十年。”

顿仁学习北曲是在正德时,考虑到皇家礼仪的严肃性和规范性,内廷对杂剧四声的注重应早于正德时。

正德之后,《太和正音谱》在文人层面的传播主要与康海、王九思等人有密切关系。嘉靖七年(1528年)康海序刻本《太和正音谱》,删去了曲论及元人创作目录部分,称:“虽搜括甚多,而于后作,初无少益,今悉删去”,可见康海的关注点主要在四声等字谱部分。康海尊《太和正音谱》为作词范式并亲为之作序,使该谱影响日渐扩大,被北曲创作者奉为圭臬,之后陆续出现了许多刻本。关于康海刻本《太和正音谱》的意义,龙赛州、陈艳林《康海刻本〈太和正音谱〉及其戏曲史意义》一文称:“康海与王九思二人正是通过具体创作与理论指导的方式,开启了明杂剧的新时代。”

风气所及,传统南戏也进行了改革。南戏原多散板干唱,之后虽然配入了笛管,但究其演奏形式,属于“乐包人”,即先有词后有曲,演出时依字行腔。何良俊《曲论》称:

余令老顿教伯喈一二曲,渠云:“伯喈曲某都唱得,但此等皆是后人依腔按字打将出来,正如善吹笛管者,听人唱曲,依腔吹出,谓之‘唱调’,然不按谱,终不入律。况弦索九宫之曲,或用滚弦、花和、大和钐弦,皆有定则,故新曲要度入亦易。若南九宫原不入调,间有之,只是小令。苟大套数,既无定则可依,而以意弹出,如何得□,□□管稍长短,其声便可就板;弦索若多一弹或少一弹,则□板矣,其可率意为之哉!”

南戏和北曲的依字行腔最本质的差别在于:北曲是在乐谱基础上依字行腔,即不论字音和音乐如何搭配,都要在遵循宫调、音乐节拍的前提下进行。而南戏曲子多散板,很难划出节拍,而且有时会犯调,乐队无法为之伴奏。之所以出现这种情况,与俗曲没有经过乐工和文人加工有关。对此,《南词叙录》亦称:

永嘉杂剧兴,则又即村坊小曲而为之,本无宫调,亦罕节奏。徒取其畸农市女,顺口可歌而已,谚所谓随心令者,即其技欤?间有一二叶音律,终不可以例其余,乌有所谓九宫?

早期南戏有大量的民间俗曲,这些所谓“随心令”的曲子,从音乐角度讲有可能会出现犯宫现象。故此,南戏虽有一部分继承前代教坊的合律之曲,但从整体上来说呈现出不入律的现象。

嘉隆时,魏良辅(1525?—1582?年)在融合南北曲基础上改革南曲,创造出昆山腔,不仅匡正旧有宫调、节奏问题,“尽洗乖声”,而且充分将昆山腔行腔较慢、一字数拍的特点和苏州方言结合起来。对此,沈宠绥《度曲须知》称:

嘉隆间有豫章魏良辅者,流寓娄东、鹿城之间,生而审音,愤南曲之讹陋也,尽洗乖声,别开堂奥,调用水磨,拍捱冷板,声则平上去入之婉协,字则头腹尾音之毕匀,功深熔琢,气无烟火,启口轻圆,收音纯细。

昆山腔特别注重四声,魏良辅本人在《曲律》中也申述过这一主张:

五音以四声为主,四声不得其宜,则五音废矣。平上去入,逐一考究,务得中正,如或苟且舛误,声调自乖,虽具绕梁,终不足取。其或上声扭做平声,去声混作入声,交付不明,皆做腔卖弄之故,知者辨之。

讲究五音和四声搭配,从“上声扭做平声”“做腔卖弄”来看,魏良辅主张依字行腔。以《九宫大成南北词宫谱》卷二【皂罗袍】首句为例(表6):

表6 《九宫大成南北词宫谱》【皂罗袍】曲谱上谱中“雾”“绕”,苏州话皆为阳去,今方言调值为31,昆山调阳去为52,二者皆为降调,似乎和工尺谱不符。昆山调“雾”为阴上,调值52,也为中降;而“绕”则为阳去,调值223,则为低升,与乐谱有相似性。其实方言也在不断变迁,今调值只能为了解当时的方言做一参照,不能完全等同于明代中后期的方言。而“红”“云”“环”三字皆为阳平,苏州、昆山方言调值皆为24,工尺谱中三者皆为中升,汉语声调与音乐音符的走向比较契合。这样通过两个及两个以上音符,五音与四声之间就可以建立起一种对应关系。

表6 《九宫大成南北词宫谱》【皂罗袍】曲谱[24]340

魏良辅在当时的改革,主要是用昆山、苏州等地方言和五音结合,在当时并没有得到南曲界全面认可,故《南词叙录》称“昆山腔只行于吴中”。而弋阳腔更与之背道而行,《客座赘语》称弋阳腔“错用乡语,四方士客喜阅之”。之后吴江人沈璟(1553—1610年)在《旧编南九宫谱》和魏良辅曲论的基础上,借鉴《太和正音谱》的做法,编撰《增订南九宫曲谱》,在每一支南戏曲子唱词旁附四声。这样,在昆山腔文字和音乐之间也建立起了一种映射关系,即便是不懂音乐的作家,通过沈谱规定的四声、用韵、句数也可以作曲。

万历中后期党争空前激烈,大量南方官员仕途失意回归故里后,便开始借戏曲消自己心中之块垒,自觉加入传奇创作队伍中。而平仄、用韵对于以诗文起家的文人来说原是当行之事,故沈谱极容易被接受。文人们对沈谱的践行无疑扩大了沈谱的影响。

由于字谱派的崛起,传统南曲演出便逐渐分化为依腔行字、依字行腔两大阵营。依腔行字演化为戏工派,依字行腔逐渐发展为清工派。按理说,这种经魏良辅、沈璟等人规范后的依字行腔理论,可以促进地方戏的发展。因为各地方言不同,对应的工尺也会发生变化,这样逐渐促进了地域流派及不同剧种的出现。但当那部分致仕回家的文人接受魏良辅、沈璟等人南曲五音四声相配的理论后,逐渐形成了一批吴中作家群(或者更扩大一点称江浙作家群),开始排斥昆曲以外的四声和旋律。他们虽然热衷曲律,但并没有创作出和汤显祖《牡丹亭》一样脍炙人口的作品,故当《牡丹亭》横空出世后,他们在欣赏作家卓然不群的才情的同时,对其不合昆曲曲律表现出了惋惜与批评。如臧懋循(1550—1620年)《玉茗堂传奇引》称:

今临川生不踏吴门,学未窥音律,艳往哲之声名,逞汗漫之词藻,局故乡之闻见,按亡节之

弦歌,几何不为元人所笑乎?

臧懋循兴之所至,还对《牡丹亭》进行了整体改编。其实,臧氏所谓“故乡之闻见”“亡节之弦歌”,正说明汤作与昆曲各有系统,别是一家。

汤显祖早在《答凌初成》中,就对此类观点进行了反驳:“不佞《牡丹亭记》,大受吕玉绳改窜,云便吴歌。”而凌濛初(1580—1644年)《谭曲杂札》更称:“至于填调不谐,用韵庞杂,而又忽用乡音……则乃拘于方土。”根据五音四声搭配理论,五音和四声之间要呈一个正相关关系,方言不同,曲子、填词都会有差异。

苏州方言,据汪平《苏州方言的声调系统》,单字调有七个:阴平44,阳平223,上声51,阴去523,阳去231,阴入43,阳入23。抚州片方言,据郭敏《资溪(鹤城镇)方言语音研究》,阴平31,阳平13,上声35,阴去53,阳去22,阴入3,阳入5。苏州方言阴平为高平,抚州阴平则为中降;苏州上声为高降,抚州为中升。虽然古今方言都在演变,但一般而言,同类声调演变是有规律的。即便二者平仄相同的地方,由于各地方言不同,真正配字也会有差异。

而持昆曲为正者,则拘泥于五音四声理论,把五音四声的动态平衡凝固为绝对静止的平衡,并以此标准去衡量所有南戏。这就难免会出问题。曲谱制作者在利用昆曲一字数拍的特点,将多个音符和单个汉字进行五音四声搭配时,要综合考虑方言对地方戏的影响。换言之,在五音四声理论下,方言才是保持地方戏不断出现、百花纷呈的一个主要原因,这对今天的地方戏发展也不无借鉴作用。