17世纪关帝图像东传日本研究

施 錡

(复旦大学 文史研究院,上海 200433)

一、关帝信仰传入日本

根据学者文静的梳理,关羽崇拜传入日本有几种推论。第一,唐时为了祈求航海平安,渡海商人将民间信仰中的关帝和妈祖当作航海的保护神,称其为“船菩萨”。商人在日本卸完货物之后,就将菩萨暂时移居寺院供奉。但韩森认为,中国妈祖信仰的兴起始于1123年,大致是两宋之交。目前留存的关于日本妈祖信仰的证据,多在17世纪的长崎。笔者在《长崎名胜图绘》(長崎史談会編『長崎名勝図絵』,長崎史談会,1931)、《长崎港南京贸易绘图》、《长崎土产》(磯野信春『長崎土産』,大和屋由平寿櫻,1847)中都发现了迎接天后(妈祖)的图像(图1—3),这种仪式被称为“妈祖扬”。据《长崎土产》中关于“妈祖扬”的记载,妈祖从船上的“妈祖棚”被请出,一商人手捧神案,其上是妈祖和两名小侍女,一人持幡舞蹈,二人敲小锣,二人提灯笼,一人持伞盖于后。第二,有说法认为日本人信仰关帝,是利用关羽的勇武忠义训导武士忠君重义。目前,京都东福寺(亦称灵芝山大兴寺,芝药师堂)收藏的一尊足利尊氏(1305—1358年)所献关帝像为日本最古。另,元代渡日禅僧清拙正澄(1274—1339年)在《关大王赞》中介绍关羽为佛教护法:“蜀帝熊虎之将,义勇武安之王。受智者大师戒法,护普庵古佛道场”。第三,从明代郑若曾(1503—1570年)撰于嘉靖辛酉年(1561年)、刻于壬戌年(1562年)的《日本图纂》中一处标示“关王祠”的图像(图4)来看,此时的五岛列岛已有了关帝崇拜。

图1 《长崎名胜图绘》中的迎接妈祖

图4 《日本图纂》插图

关帝崇拜涉及中国道教和民间信仰。日本在7至8世纪时学习中国的律令制,在中务省下设置了阴阳寮。日本的阴阳道在占法和祭法方面,都吸收了中国道教的因素。早期传入日本的道教题材绘画有《地藏十王图》,元代颜辉的《虾蟆仙人图》《李铁拐图》,以及《钟馗图》,等等。但目前可见的关帝形象,大致出现在17世纪后。此前,关帝崇拜虽在文献中有部分载录,但未能盛行。关于禅宗伽蓝神,目前所收集到的资料中也尚未见到明代以前的关帝图像。关西大学的二阶堂善弘在论文中提起,如果南宋佛寺祭祀关公的话,日本佛寺一定有关公神像。但现在曹洞宗与临济宗的佛寺都没有关公神像。京都东福寺传为镰仓时代的关羽木像上“南宋武幹谨书”中的“南宋”,实际上是“南窗”,可能指日本江户时代的书家武村(号南窗)。从形象来看,笔者认为,东福寺关帝木像应为明清时代的关公雕刻风格(图5、图6)。

图5 京都东福寺关帝神像

图6 清代乾隆年间的关帝铜像

二、长崎华人的关帝崇拜

随着中日贸易的往来,17世纪中国商人聚居的长崎成为关帝信仰的中心。长崎画师矶野信春(?—1857年)在《长崎土产》(1847年)中记载:“关帝乃蜀汉之关羽,字云长。元明以来代代尊奉,州县皆有其祠庙,普受祭祀,称关帝圣君。唐三寺(兴福寺、福济寺、崇福寺)皆奉祀。”明末东渡长崎的福清县(今福建省福清市)文人俞直俊(1681—1731年),乃唐通事俞惟和(1605—1674年)的孙子,曾担任大通事。他刊行的《关帝君遗训》,收藏在长崎县立图书馆中,是当年关帝诞辰祭祀时必须诵读的经文,也是关帝被长崎华人供奉为儒教和道教神祇的实物证据。

根据二阶堂善弘的论文,现在日本横滨的关帝庙(1871年)、神户的关帝庙(1888年)、函馆的关帝庙(1910年),都是明治时代(1868—1912年)华人来日本后开始建设的。江户时代的中日贸易据点,在长崎有“三福寺”,即崇福寺(福州寺)、兴福寺(南京寺)、福济寺(漳州寺)。若算上圣福寺(广东寺,图7),就是“四福寺”。福济寺毁于原子弹爆炸,崇福寺和兴福寺都有妈祖堂,前者供奉妈祖、三官大帝、关公(旁有关平和周仓,图8),后者供奉关公、关平、周仓。1675年,福冈黄檗宗千眼寺亦安置中国佛工龙涧和尚所造中国风格的“关圣大帝菩萨”木造座像。

图7 圣福寺关帝堂

图8 长崎崇福寺关帝像

1623年,长崎三江帮建兴福寺(俗称“南京寺”)。所谓“三江”,指的是中国江南(今江苏、安徽)、浙江、江西三地名中的“江”。兴福寺属于三江帮,以兴福寺为中心,形成了来自中国南京、宁波的华人社会。《重建崎阳东明山兴福寺碑记》载:“真圆禅师,俗姓刘,江西浮梁巨商也,时中华不靖,于明泰昌庚申年(1620年)航海来崎,舍资成寺云云。”《日本华侨史》称,由于在国内搭船赴日的地点多为南京,故三江帮又有“南京帮”之称。兴福寺内除了大雄宝殿之外,还建有妈祖堂,内祀天后圣母(旁立千里眼和顺风耳)、关圣帝君(旁立关平和周仓)、大道公(三官大帝)。事实上,这些寺院并非单纯的宗教场所,其后有华人墓葬,可能还有祠堂和牌位。笔者以为,这样的寺院接近商人同乡会馆和祠堂,是他们举办重要仪式的场所。

1628年,长崎泉漳帮建福济寺。所谓“泉漳帮”,就是中国漳州籍和泉州籍商人的帮派。福济寺最初被称为“泉州寺”,后也被称为“漳州寺”,实际上也起到与祠堂相类似的作用。《长崎市史·地质编·佛寺部·下》载,中国泉州僧人觉悔携弟子了然、觉意于明崇祯元年(1628年)渡海抵长崎,在岩原山村主的宅地上建一寺祭祀天后圣母。其最初目的仅仅是祈祷航海安全,举行宗教仪式,以及设置坟墓。但也正是在1628—1629年,长崎奉行水野河内与继任的竹中采女正开始禁天主教(被日本称为“吉利支丹教”),觉悔和弟子们将唐船上的佛像搬入寺内,将寺内可能被认为与天主教有关的偶像清出。正如李献璋在《妈祖信仰的研究》中所指出的,幕府出于国家安全的考虑,全面禁止基督教。被称为天妃圣母的妈祖,在形象上可能与圣母玛利亚有相近之处,容易引起误解,因此华人们为了保证自身的安全和利益,将妈祖祠堂改建成了佛寺。但关羽此时已成为禅宗伽蓝神的形象,关帝崇拜这一传统得以保留,很大程度上是因为长崎华人世俗传统的遗存。

《长崎市史·地质编·佛寺部·下》载,福济寺的觉悔和两个弟子先后示寂后,福济寺的中国漳州人陈冲一与泉州籍船主商议延请泉州僧人,原住持泉州开元寺的蕴谦戒琬(1610—1673年)东来主持。在隐元隆琦(1592—1673年)东渡之前,蕴谦与隐元已有文字交。隐元在清顺治九年(南明永历六年,1652年)有“示日本僧默子、蕴谦戒琬各偈子一首”。到达长崎的次年(1655年),隐元应蕴谦禅师之邀游福济寺:“蕴谦禅德请游福济,为题自赞”。继蕴谦之后,开法福济寺的还有隐元的弟子木庵性瑫(1611—1684年)。福济寺第五代住持圣垂方炳、第七代住持大鹏正鲲于康熙中后期相继任日本京都黄檗山住持,因此福济寺也被纳入黄檗宗系统。

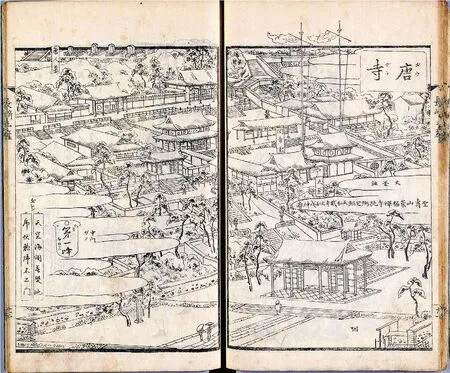

继兴福寺和福济寺之后,1629年,福州帮船主建崇福寺。《长崎市史·地质编·佛寺部·下》载,该寺主要由中国福州籍的王引、何高财、魏之琰、林仁兵卫等外护招请中国僧人住持。他们于日本宽永六年(1629年)请来六十三岁的逸然性融担任住持。寺中的僧人需要主持妈祖像的乘卸仪式,为唐船的平安祈祷,负责客死异乡的中国商人的埋葬事宜,等等,起初并没有传播高深的宗教教义。这一点是长崎唐寺的共同特征。

1678年,广东帮设立圣福寺,在其观音堂主祭观音,旁祀妈祖及关帝。寺内设关帝堂,中央为关帝像,两旁分别是关平像、周仓像。该寺还存有渡日的泉州工匠范道生(1635—1670年)所绘《关圣帝君像》(1664年),画中附有木庵的题赞。对此,后文将进一步阐述。学者童家洲引用宋越伦在《留日华侨小史》中的论述,认为关羽复兴汉室,是在长崎的“明朝遗民”的至高精神象征。因此,圣福寺每年农历五月十三日的“关帝祭”,便是长崎华人“年中行事”(岁时的仪式)的最大祭典。

关帝崇拜在黄檗宗内部得以保留的另一个原因,是中国江南地区的关帝祭祀往往与妈祖(天后)祭祀并行。江户时代的《清俗纪闻》(1799年)卷十二《祭礼》专门记载了“关帝”和“灵签”。《关帝》条记载:“关帝(一名关圣帝君,又称关老爷、关菩萨)为灵验显著之武运守护神,为军事而做之祈愿,无不应验。故不仅在武官中,即在官民信仰中亦超过其他众多神佛。各省、府、州、县均建庙供奉,称为武庙。……祭奠仪式及祭祀费用开销之事与天后庙相同。”《灵签》条记载:“天后庙、关帝庙等均设有名为灵签之物(一名签子筒)。”正如学者林观潮所论,长崎唐寺经历了四个发展阶段,即普通的妈祖祠堂、有僧人居住的妈祖祠堂、一般寺院、临济宗黄檗派的寺院。也就是说,从妈祖祠堂到黄檗宗寺院的发展过程中,关帝都作为护法的神祇保留了下来。

要补充的是,此时正值明清鼎革之际,南方诸多地方精英东渡日本,福建部分地区更处在郑氏势力范围内。这些人先是试图借兵复明,后则居留日本。如东渡日本住持福济寺的蕴谦禅师,东渡前在开元寺为郑芝龙兴建了觉皇宝殿。当时的大檀越魏之琰、魏尔潜、顾肇基、顾长卿等人,一直是长崎唐寺的重要施主和支助者,围绕他们形成了一股郑氏武装的海外支持力量。根据锦织亮介的研究,兴福寺的住持逸然性融与旅居日本的浙江籍反清士有所来往,包括独立性易禅师(1596—1672年)、朱舜水(1600—1682年)等。可见,剃发为僧的最初目的,可能是反清复明。日本黄檗宗祖师隐元禅师东渡弘法,中国江南和福建的商人是其重要的外护。他主要受到长崎兴福寺与崇福寺二寺信众邀请。如隐元在《松涛二集》中有《应南京船主斋》诗:“一饭能斋两国僧,不求福也福还增。聊施法雨周沙界,特地香厨云几层。”没有直接的证据表明,隐元的东渡与反清复明有关,但其《自赞》中体现出对明朝灭亡的悲愤和痛心:“者个老人,喜黄檗之将成,怒臊腥之纵横。哀民生之无归,乐扶桑之太平”。《黄檗开山普照国师年谱》载,1654年隐元至泉州,见明末大学士黄景昉(1596—1662年),至厦门,“藩主送斋金为供,建国郑公暨诸勋镇络绎参谒……藩主备舟护送”。。隐元有《赠郑国公》云:“南国忠贞士,威名彻古今。三朝天子佐,一片故人心。”

三、关帝图像的中国源头

日本学者长尾直茂在《江户时代绘画中关羽像的确立》中所举明清之际关帝像版画,如明天启元年(1621年)碑刻、《关天帝纪》(明天启元年[1621年]刊)、金嘉会等编《西湖关帝庙记》(明天启四年[1624年]序)、孙芑编《关帝文献会要》(图9)等,都反映出当时关帝信仰的繁盛。这些版画中,战袍和巾帻、五绺长须、细长的眼睛是关帝形象共通的元素。

图9 《关帝文献会要》中的关帝形象

此外,故宫博物院藏有宣德年间宫廷画家商喜的《关羽擒将图》(图10),单国强和聂崇正曾对其作专文研究。聂崇正考证出这一画作取自《三国演义》第七十四回《庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军》中,关羽大败曹营大将庞德和于禁的故事。画面中出现了关羽、周仓和关平,山石间的流水象征着水淹七军的情节。单国强认为,虽然《关羽擒将图》中的山石采用斧劈皴,具有南宋马夏笔意,但描绘人物的线条顿挫有力,色彩大红大绿,使得该作具有壁画的意趣。相比宋代的《崇宁真君搜山图》、明初戴进的《关侯图》,此种描绘更显示出凡间英雄的活力。王菡薇认为,金代版画《义勇武安王□》(图11)、运城市稷山县马村金代段氏墓地《二十四孝图》中,关羽的游戏坐姿成为画像定式。商喜《关羽擒将图》也与之相似。商喜画中的关羽形象或来自宋金元笔记、话本和杂剧。此外,《三国演义》为元末明初罗贯中所撰,已知最早的版本为明弘治甲寅(1494年)序、嘉靖壬午(1522年)刊刻的本子。这件画作创作于明宣德年间(1426—1435年),距小说成书时间不久。

图10 商喜《关羽擒将图》,绢本设色,200cm×237cm,明代,故宫博物院藏

图11 金代平阳府徐家刊《义勇武安王□》,版画,60cm×31cm,俄罗斯圣彼得堡埃尔米塔什博物馆藏

关于商喜的生平,诸多学者都引用了《明画录》卷二所载:“商喜,字惟吉。工山水,兼写人物,笔致超逸,尤善画虎。宣德中,征入画院,授锦衣卫指挥。”王士禎(1634—1711年)《池北偶谈》卷十四载:“京师外城西南隅圣安寺,寺殿有商喜画壁”,又引“昆山刘璋圭甫《明书画史》:商喜善画山水人物,画虎得勇猛之势。今大西天经厂殿壁龙神,及大轴文殊普贤变相,亦喜笔”。值得注意的是,李开先(1502—1568年)在《中麓画品》中云:“商喜如神庙塑像,四体矩度,一一肖似,然颜色既乏生气,胚胎复是墐泥。”笔者提出疑问,《关羽擒将图》的图像制作方式,以及画中人物形象夸张的戏剧色彩,是否与民间壁画、版画和寺庙雕塑的工序有所关联?

类似的关帝像,确实出现在明末清初的雕塑中。据《新乡市博物馆六大镇馆之宝述评》,新乡市博物馆藏有一件明代关羽铜像(图12),高172厘米,宽118厘米,重578千克,如商喜画中的关羽一样呈游戏坐姿,身着戎装,面容肃穆威武,长须飘动,显得十分神勇。从姿态和表情来看,铜像与商喜所绘《关羽擒将图》有一定的关联,如均为游戏坐姿,着战袍,未手持武器或其他器物,气质、神情也有相似之处。日本京都国立博物馆“三国志特别展”的图录提到,这件雕像由河南省濮阳市范县的西峰寺传来。1935年《续修范县县志》载:“关帝像在旧城西峰寺内,高六尺,铜坚工细,形容严肃,相传系吴道子铸,洵称宝贵之古物也。”此外,西峰寺还有一件古铜菩萨像(图13),也为游戏坐姿,“古铜菩萨在旧城西峰寺,相传为唐吴道子铸,精工细致,洵称名贵古物”。另,卷二《地理志》载:“大西门外枕关帝庙,西南隅外映西峰寺,旧志称永庆寺并西峰塔,西峰寺内有铜铸如来佛三尊,古佛堂后大殿设铜菩萨一尊,铁罗汉十八位,今仅存其一。殿前有铜铸关帝像一尊,高六尺许,形容非常严肃,相传唐吴道子铸。”

图12 《关羽像》,青铜,高172cm,15—16世纪,新乡市博物馆藏

图13 古铜菩萨像

以上的关帝形象,皆具有胡须飘动、神情威猛的特征。这种身着龙袍、手拈长须的关帝图像,流行于福建与广东。台北“故宫博物院”藏有一件《三彩关帝君像》(图14),关羽一手持《春秋》,一手拈长须,衣饰施以黄、绿、褐三彩。一手拈须,很接近《关帝文献会要》里的形象(图9)。朱龙兴认为,从色泽和底部胎土看,铜像可能产于康熙时代之后,底部“曾万顺造”的刻字流行于广东、福建一带,这说明其时代可能更晚。。

图14 《三彩关帝君像》,瓷器,72cm×42cm×25cm,清代至民国初期,台北“故宫博物院”藏

前述新乡市博物馆藏关帝像(图12),已经作为佛教伽蓝神得以在寺院供奉。同时,这种形式的关帝像经由福建黄檗派传入了江户时代的日本。作为伽蓝神形象最为特殊的一件关帝像,是京都万福寺藏、杨津作《关帝圣君像》(图15)。图中,关羽有丹凤眼和五绺长须,穿戴传统的战袍和巾帻,战袍上绘制云龙纹,其手持腰带的姿态与《关帝文献会要》中的形象(图9)颇为接近。手持念珠是作为伽蓝神的关帝形象极少能见到的姿态。画面右下方题“闽中甫阳布衣杨津拜图”,铃白文方印“杨津之印”、朱文方印“巨原氏”。木庵赞语曰:“杰出桃园复汉天,光辉日月片心悬。精忠万古无伦匹,密护法门金石坚。”引首铃白文长方印“方外学士”、白文方印“释印戒瑫”、朱文方印“木庵氏”。从题跋、款识的位置和书写顺序来看,这幅画应是禅画对幅中的右幅,且在制作时就已经设计了作为对幅的布局。

图15 杨津画、木庵赞《关帝圣君像》,纸本设色,228.8cm×86.2cm,17世纪,京都万福寺藏

《历代画家姓氏便览》卷二载:“杨津,号巨源,莆田人,工山水人物。”《闽画史稿》也曾提到,杨津是仙游人,擅长人物、山水、花鸟、兰竹,以人物画著称,尤工写关羽像,神态生动,士大夫争求其作。清代仙游城的老君庙中表情各异、动态如生的三十六天君像壁画,就是他的手笔。据说莆田画家李霞喜画关羽像,从题材到形象皆受其启迪。另传仙游灵山寺曾珍藏杨津的《陶渊明》《菊花图》和楷书《金刚经》,但在20世纪六七十年代间佚失。

与杨津《关帝圣君像》成为对幅的,是福建画家马言的《只履达摩像》(图16),画的是达摩“只履西归”的传说。 据学者李小荣的研究,这一传说较早见于敦煌文献所保存的杜朏《传法宝记》:“其日东魏使宋云,自西来于葱岭,逢大师西还,谓汝国君今日死。云因问法,师门所归。对曰:‘后四十年,当有汉道人流传耳。’门人闻之发现,乃见空棺焉。”画中达摩身穿覆头衣,一手持履,一手持腰带,立于祥云之中。款云:“游游山人马言拜写”,铃朱文方印:“字游政内山”“马氏学”。其上木庵题赞曰:“我祖携归一只履,少林从此宗风起。花开满地彻春光,狼(藉)古今香未已。黄檗木庵拜题。”引首铃白文长方印“方外学士”、白文方印“释戒瑫印”、朱文方印“木庵氏”。题跋的位置和款识与《关帝圣君像》恰好对称,画幅的尺寸也基本一致。马言的画风与杨津相似,笔法粗犷,形象生动,二人当属莆仙地区同一画派,故很有可能是在福建制作之后才带到日本,由木庵题赞。可见,当时关帝与达摩同为伽蓝神的形象在黄檗宗内部已经形成。

图16 马言画、木庵赞《只履达摩像》,纸本设色,222.7cm×89.5cm,17世纪,京都万福寺藏

由于黄檗宗的地域性,关帝崇拜在黄檗宗的图像系统中占据重要位置。黄檗宗的雕塑师大多来自中国江南、福建等地,如日本大正十二年(1923年),福济寺值开创三百年之际发行的观展图录《光风盖宇》中提到,福济寺大雄宝殿的大权修利菩萨和达摩大师像,护法堂的布袋和尚像,都出自中国漳州雕刻师林高龙和吴真君之手。崇福寺大雄宝殿内的如来坐像,胎内有银制五脏和布制六腑,六腑上有墨书“江西南昌府丰城县”“徐润阳”“宣海绵”。

福建泉州籍雕刻师范道生,于1660年东渡日本,服务于多家寺院。据《黄檗东渡僧宝传》中《附录·道生信士》,范道生,字石甫,泉州府人,因斋戒笃行,善于雕刻,被世人称为范道生。他受到隐元邀请东渡,于日本宽文二年壬寅(1662年)春天到京都黄檗山,雕刻观音、罗汉、韦陀、伽蓝、祖师、监斋等,巧心妙手,令瞻礼者赞叹不已。逝于宽文十年庚戌(1670年),寿三十六岁。隐元有偈云:“道生道灭刹尘尘,酬举世缘卅六春。幸得日前归正信,不迷固有本天真。身心空尽无留碍,手眼圆明妙入神。彻证毫端融佛性,达观四海悉通津。”范道生擅长雕塑佛像,又能作诗与画,他的茔坟现在长崎崇福寺中。另, 《黄檗开山普照国师年谱》中《宽文二年(1662年)》条载:“师(隐元)自入国所见梵像不甚如法,适闽南有范道生者,善造,命眉(大眉性善)监院督造观音、韦驮、伽蓝、祖师、监斋等像。”

范道生名下有一轴《关帝圣君像》(图17),藏于长崎圣福寺,但这件作品并无款识。画关羽坐于榻上,身后周仓举着大刀。其上有木庵在1664年的题赞:“直而不枉,神而有灵。其忠也正,其义也诚。无畏无恐,惟俊惟英。法门叵耐之坚,卫僧园犹假以安宁。甲辰孟秋望前一日黄檗山木庵瑫和南敬赞。”引首铃白文长方印“方外学士”,后钤白文方印“释氏性瑫”“清心洁己”。但范道生的关帝像和杨津并非出于同一形象系统。范道生所画关羽没有过于激烈的面部表情,而是显得颇为肃穆,体态则为巍然端坐,略有游戏坐姿,给人以厚重的体量感。轮廓用笔较人物五官和服饰纹理等细节显得更为粗重和具有整体感。无论是人物造型、神态,还是笔法,该作都与杨津之作有所不同。另值得注意的是,画中关羽虽是丹凤眼,但眼神与由祖先像发展而来的顶相很不一样,而是朝下观看,不像版画或对幅画那样直视前方。

图17 范道生画、木庵赞《关帝圣君像》,绢本设色,110.2cm×41.9cm,17世纪,长崎圣福寺藏

与范道生这件关帝像姿态非常相似的,有长崎兴福寺藏《关帝倚像》(图18)。这件雕像安置在面向妈祖堂的右祭坛之上。关羽同样身穿金黄色龙袍,头戴青色巾子,前方有金色扇形搭扣,两手环绕笼袖,肚子突出,肚上系朱红腰带。他眉心微蹙,目光下视,符合放置位置较高雕像的制作要求。左右分别是周仓与关平,周仓手持大刀,头戴宽檐帽,形象与范道生所画(图17)一致。

图18 《关帝倚像》,木造漆箔彩色雕眼,高165cm,17世纪,长崎兴福寺藏

此外,福冈福聚寺藏有范道生名下的《达摩·韦驮天·华光菩萨像》(图19),其上钤“石甫”“道生”印。福聚寺是小笠原忠真(1596—1667年)迎接开山即非如一(1616—1671年)的寺院。著录于1793年的福聚寺藏品目录《宏寿山什物簿》,有“四圣像,明范石甫笔”的记载。华光菩萨是中国闽南和岭南一带信奉的民间神,也是禅宗伽蓝神,在日本福聚寺被当作守护神供奉。华光菩萨的姿态和关帝像完全一致,也是笼袖而坐。笔者以为,范道生作为雕塑家,讲求雕塑形体整体结构结实的体量感,因此多采用这类笼袖造型。当然也可能出于制作便利的目的,人物形体存在一定程度的程式化因素。从笔者找到的曾装饰于长崎松田家会客室壁面的《关帝倚坐像》 (图20) 来看,关羽、周仓和关平的三人组合可能是当时唐寺中最为常见的形式,而范道生创作的关帝样式也得到了一定程度的复制。

图2 《长崎港南京贸易绘图》中的迎接妈祖

图19 范道生《达摩·韦驮天·华光菩萨像》,绢本设色,76.8cm×34.7cm,76.7cm×34cm,76.7cm×34.8cm,江户时代,福冈福聚寺藏

图20 《关帝倚坐像》,高29cm,江户时代,长崎历史文化博物馆藏

此种人物坐像与前述杨津、马言所作形象不同,但仍然来自明代流行的样式。美国大都会博物馆藏有一件明代成化年间制作的《琉璃陶塑三官像》(图21)。其基座背面有刻字:

图21 《琉璃陶塑三官像》,1481—1482年,大都会艺术博物馆藏

天坛山霍师堂

全真道人李道明

发心舍财造

三官一堂

关赵一堂

本堂全真

大明成化十七年

崔田 崔王

山西泽州阳城县在城待柖(诏)

乔赟男乔彬

由刻字可见,该像作于山西泽州。除“三官”之外还有“关赵”,可能指关羽和赵云。这一坐像与关帝像有相似的姿态。与此种关帝像相似的样式,在明代中期已经出现。

范道生作为雕塑家,还曾制作过《隐元隆琦像》、《十八尊者像》(图22、图23)、《白衣观音像》等,现藏于京都万福寺。比较来看,雕塑和画像的风格基本是一致的。如《十八尊者像》中的《第三迦诺迦跋釐堕阖尊者》(图22),同样是微微侧身而坐,目光向下,面容肃穆,体型具有体量感,轮廓圆润饱满。此外,范道生曾有画作《十八应真图》(图24),现藏于福冈江月寺,其中的罗汉姿态与万福寺藏《十八尊者像》一致。由此可见他的创作方法是,先画出人物姿态,再制作雕塑,并延请禅师题赞,可谓一举两得。

图22 范道生《十八尊者像·第三迦诺迦跋釐堕阖尊者》,木造彩色,103cm×103.3cm,1664年,京都万福寺藏

图23 范道生《十八尊者像·苏频陀尊者》(左)、《十八尊者像·跋陀罗尊者》(右),江户时代,京都万福寺藏

图24 范道生画、隐元序、木庵赞、高泉性澈跋《十八应真图》(部分),江户时代,福冈江月寺藏

同样,范道生在《达摩·韦驮天·华光菩萨像》(图19)中,将韦驮天和华光菩萨作为达摩的护法。据张聪《佛教二十诸天图像研究》,在北凉昙无谶《金光明经》卷三中,韦驮天已与释提桓因、日月天、阎摩罗王、大辩天神等“常护世间,昼夜不离”的天神并列出现,是较早出现的佛教护法神。从宋元时代开始,韦驮天的形象便呈现出武将的形态,至明代则稳定为这一形态。范道生所画韦驮天的姿态,与长崎兴福寺的《韦驮天立像》(图25)形象基本一致。

图25 范道生《韦驮天立像》,江户时代,长崎兴福寺藏

范道生笔下华光菩萨的体态,与京都万福寺华光菩萨相近,具有凸肚的造型,两手的姿势也与前述关帝像一样。事实上,华光菩萨的信仰发源于唐代商业发达的婺源,随着婺源商人的活动,传播于福建、广东、浙江等沿海地区。宋代朝廷敕封神名为显聪、显明、显正、显直、显德,明太祖敕命祀其于南京的五显灵顺祠。在民间信仰中,其被称为“五显公”;在道教信仰中,被称为“华光大帝”;在佛教信仰场合,被称为“华光菩萨”。万福寺这尊《华光菩萨像》(图26)显现的是身披龙袍的帝王外貌,有三目,表情温和,颔下无须,左手手心捧着金砖——被看作带来财运的法器。此外,长崎圣福寺所藏《华光菩萨像》,其倚坐和笼手的姿态,与范道生所画几乎完全一样。像背面有“贞享元年”(1684年)的墨书,是很珍贵的唐寺造像范例。据二阶堂善弘的《日本禅宗寺院之宋明伽蓝神》,中国福清、福州的佛寺和道观,有的地方供奉华光菩萨(大帝)。福清万福寺的伽蓝神是关公和华光,福州开化寺也一样。在日本,受到范道生的影响,各地都有华光神像,但日本人不了解华光菩萨,甚至在一些佛寺中称之为“关帝”。可见,华光菩萨和关帝在传入时可能均作为伽蓝神,而范道生将华光菩萨与韦驮天胁侍达摩,也是来自中国福建的黄檗派。

除了由木庵题赞的关帝像之外,在渡日僧人的语录中,还可以看到应请而作的关帝像赞,这从一个方面反映了华人对关帝的尊崇。如隐元有四言诗《关帝》:“胸中惟汉,眼底独刘。乾坤正气,千古长流。三分功勋,已定何须。满腹春秋,末后曾归。普净法门,猛将无俦。”即非如一也有两首关帝题赞。一为《关大王》:“惟义不朽,山河共固。其心愈赤,日月并明。挺身护国,卫道忘形。所以为聪明正直之伽蓝神。”二为《题关帝》:“配天配帝,神祇至尊。丹心昭日月,正气塞乾坤。”实际上,黄檗宗出于地域文化的原因,将关帝纳入禅宗伽蓝神系统,在一定程度上对渡日华侨尤其是明遗民具有精神上的凝聚作用。中国传入的关帝形象对日本视觉文化造成了颇大的影响,如18世纪日本文人画的先驱柳泽淇园(1703—1758年)有一件《关羽像》(图27)

图3 《长崎土产》中的迎接妈祖

图26 万福寺的华光菩萨像

图27 柳泽淇园画、柳泽伊信赞《关羽像》,绢本设色,东京国立博物馆藏

小结

多种证据显示,关帝崇拜虽然曾进入日本,但并没有形成在社会中流行的信仰。关帝和妈祖等道教和民间神祇是随着中日贸易传入长崎的,关帝传入之时,与妈祖一样被当作航海的守护神。在德川幕府禁止基督教时,妈祖并没有进入伽蓝神系统,关帝却因其文化内涵成为禅宗的护法。由于关帝成为伽蓝神,黄檗宗的道释图像中出现关帝和达摩并列的样式。关帝图像和大禅师的题赞,也从另一层面表明了长崎黄檗宗寺院对来日华人的凝聚力。

从艺术史的角度来说,关帝图像显示为两类。一类是单纯作为绘画存在的关帝形象,关帝手拈胡须,以念珠作为法器,具有神采焕然的威武视感,如杨津《关帝圣君像》。该作也体现了莆田画家杨津的高超画艺。另一类是雕刻师制作的雕塑以及与之相应的图像。泉州雕刻师范道生的绘画和雕刻显得更为凝重,更具体量感。由此也可以看出,黄檗宗采用了雕刻师设计人物造型并付诸实物这一创作方式。