日常书写与纪念性

初枢昊

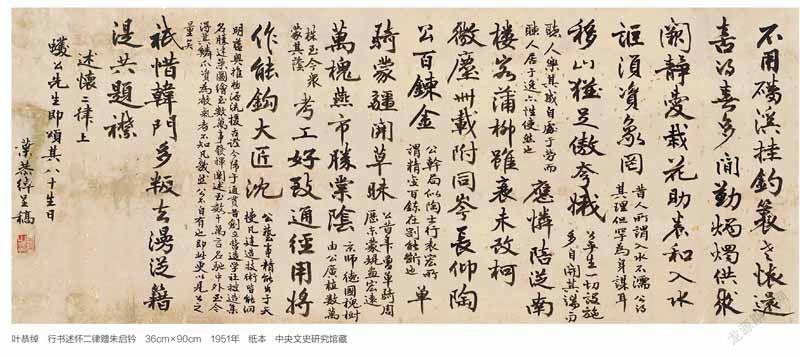

在传世叶恭绰书法中,有一明显特征:标有年款、书写地点的作品非常少,常只落“叶恭绰”,或“恭绰”,或“遐庵叶恭绰”,或“遐庵”等。这不只对了解其创作年代、地点及书风演变造成困扰,亦难以由此一究其心曲。如“闻道鹓鸾满台阁,如与蟪蛄语春秋”一联,集东坡诗句,上联出自《次韵答邦直、子由》之四“闻道鹓鸾满台阁,网罗应不到沙鸥”(“鹓鸾”亦作“鹓鸿”),下联出自《和蔡准郎中见邀游西湖三首》之二“城市不识江湖幽,如与蟪蛄语春秋”。从辞意推断,此时他应身在远离台阁的江湖,却满纸讥诮不屑之气。从笔致看,当为晚年所书,然而由于年代不明,其影射对象自然难以推定。这种落款方式,在近代著名书家中,唯于右任相仿佛,而叶氏犹有过之。令人疑心他只是将其视为“写字”,抑或别有根由。

修养之道

1943年《叶遐庵卖文鬻画》谓:

叶遐庵先生(恭绰)诗古文辞,典雅雄散,自成家数。书法亦苍劲确荦,冶碑帖为一炉,富金石气。画竹尤有独到,脱落窠臼,而运笔厚重,全宗古法。自谓十年苦功,始敢问世云云,可见其工力之深,乃为书名所掩,盖不轻以示人也。今优游沪渎,以书画自娱,兹觅得润例择要录后。

诗文例:碑传序记,每篇三百字以内,储券三千元。……

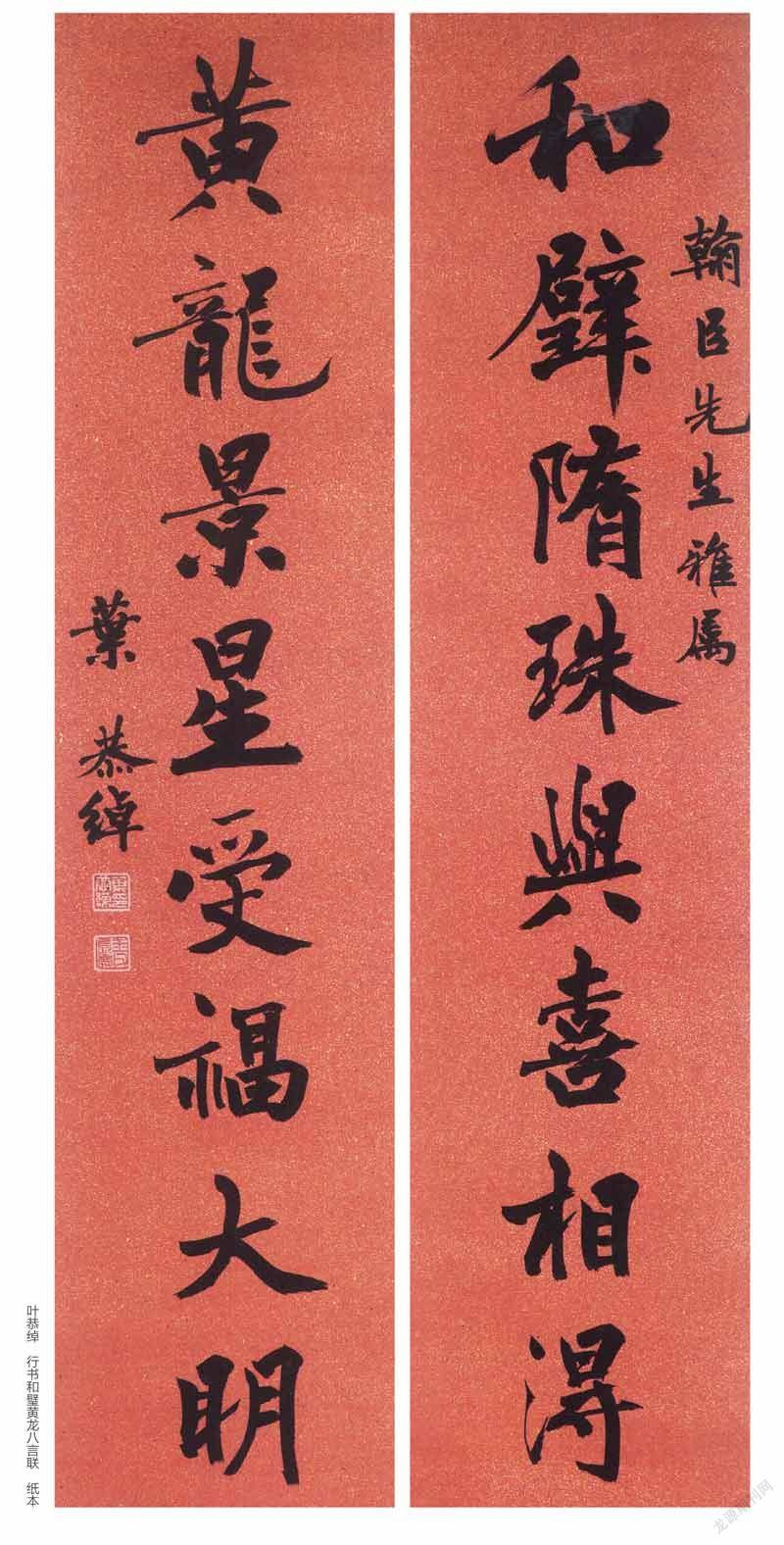

书例:楹联四尺以内二百元,六尺四百元,八尺六百元,以七八言为限。……

画竹例:条屏三尺以内六百元,加一尺加二百五十元。……〔1〕

虽云“兹觅得润例”,实乃叶氏自评。参之时人看法,则颇堪玩味:

当代书家叶遐庵(恭绰),其所书商肆招牌,并不美观,而笔力遒劲,能以骨力风格见长,绝无媚俗之态,有足称者。

叶之书,不能誉为尽善尽美,以其笔墨之间,犹未脱尽剑拔弩张之迹,但亦自有其特長,即落笔挥写,直起直落,一气呵成,有气势纵横之妙,无一笔不挺拔劲遒,叶氏之长,全在此四字之中。其所书对联,虽属佳作,以愚私见而论,尚勿及其两三寸大小之字,尤为擅长。又尝见其与梅兰芳合作扇页,梅绘佛像,叶书蝇头小楷心经全文,字字工整,亦是佳构。〔2〕

作者称赞叶书“有气势纵横之妙”,与当代学者观点可谓不谋而合:多元化的民国书法,整体上追求气势的风骨夺人,表现为“尚势”“犯险”“出新”的书学风尚。〔3〕“气势纵横”的叶书,确然“尚势”。然而作者似乎更欣赏叶氏“工整”一路书风。

不过,叶恭绰谈书法,更推重的却是笔墨背后的修养。在1939年的一次演讲中,拟之酿酒:对于“有志于写字学及欲成书家者,单恃技艺,尚不足也,其最重要者,还在修养。盖我国艺术,向重个性,要把整个的人生观念学问胸襟,流露出来,此乃我国艺术特殊之点,亦写字的艺术,例所应尔也。故欲其作品得艺术之精神,必须注意修养。然如何能使每人的精神向上,能以书法表露其精神,此点颇难以言诠。请以酿绍兴酒喻之:绍兴酒之制法,蒸熟米之后,吸收蒸气,蒸气凝聚为水,再加以其他材料,乃成为酒。此酒愈旧愈佳,待其杂质下坠,埋之地中,感受地气,将其火气去清,乃成纯酒。盖原料好,工作好,仍须够时候,待其炉火纯青,才算醇酒也。薰陶浸润,日积月累,逐渐变化,然后成功。如求急功,即使好酒,亦意味不足。夫艺术之成就,与但求实用者不同。若求急功,何不以打字机为之!今之谈书法者,如制啤酒,即制即饮,隔年则失味矣。……不可不知艺术与实用的界限。两者之间,如两间屋,虽然相通,其实各有各的门户。修养之道,第一为学问,学问包括一切知识,学识丰富的学者,其态度自别于人,其言动举止,皆可于字里行间觇之”。并以世人尊称“九江先生”的晚清岭南鸿儒、康有为师尊、广东南海九江人朱次琦(1807-1881)为例,谓其“虽不以字名,但后人见其字者,即知其人之有学问也。反之,一无学问之辈,亦可于其字见之”〔4〕。超越书法技艺强调修养,并非新见,但以日积月累渐变醇厚的绍兴酒与“即制即饮”且“隔年则失味”的啤酒作比,褒贬书家修养的深浅,却颇见新颖。

立志不随流俗转

自晚清而民国,叶恭绰作为“交通系的灵魂”,书法只能算是他事功、“外交历史”之后众多“学术上的成就”中的一项:民国十年(1921),代理交通总长时兼任交通大学校长;民国二十一年(1932),辞去铁道部部长一职后,又任国学馆长,“努力整理国学”;抗战后,刊印广东文献,研究词曲,“尤其是长于书法”。〔5〕对于爱好艺术的缘由,叶恭绰相信:

人与其他动物不同者,即其有追恋往古之情,而有历史,进一步乃想知道历史,我辈爱好艺术,即在欲瞭解古往,虽此仅史之一部分。〔6〕

书法既为“瞭解古往”的方式,叶恭绰自是秉持“修养之道,第一为学问”。

苏东坡书法,结体扁肥,黄山谷戏称“石压蛤蟆”。用笔多取侧势,黄山谷曾提到时人非议:“或云东坡作戈多成病笔,又腕着而笔卧,故左秀而右枯。”之所以形成这种书写效果,不只因其执笔法特殊,如陈师道所言“东坡作书以手抵案,使腕不动为法”,实则也与这一时期中国家具体系由席地坐变为垂足坐有关。启功《坚净居杂书》中便强调这一转变的影响:“古人席地而坐,左执纸卷,右操笔管,肘与腕俱无着处。故笔在空中,可作六面行动。即前后左右,以及提按也。逮宋世既有高桌椅,肘腕贴案,不复空灵,乃有悬肘悬腕之说。肘腕平悬,则肩臂俱僵矣。如知此理,纵自贴案,而指腕不死,亦足得佳书。”

其实,叶恭绰民国二十九年(1940)于香港的广州大学〔7〕《写字学纲要》演讲中,更早注意到这一问题:

古人的执笔,有应注意者,例如:钟繇与王羲之时代,席地而坐,无椅可坐,故古人执笔,皆悬肘而不伏案,至唐代尚然。今人则伏案而书,不复悬肘,所以难及古人。古人只有悬肘,次以悬腕以运笔,绝对无以指运笔者。名家中惟苏东坡用指运,然在写捺时,已非常勉强;盖其势然也。〔8〕

当时,由于交通系没落与抗战等原因,早非政坛要员的叶恭绰,以名流和大收藏家的面目出现在世人面前。1941年12月香港沦陷后,叶恭绰移居九龙。1942年10月,被日寇监押重回上海后,汪伪南京政府派他的一位旧部属,游说以“全国铁路总监”之位,叶氏辞以衰病。约一年后,一件他写赠八妹的对联,罕见地落有年款“民国三十二年”(1943):

立志不随流俗转;留心学到古人难。

八妹以此联索书,久未之应,非第余之疏懒,亦环境变迁太剧使之然也。今逾六十矣。夙诺耿耿胸臆间,顷乃为书此,妹见之,以为吾书进耶?否耶?民国三十二年夏,恭绰。

之所以落有年款,显然此时叶恭绰心中是赋予“立志不随流俗转”的气节以历史感的。

人弃我取

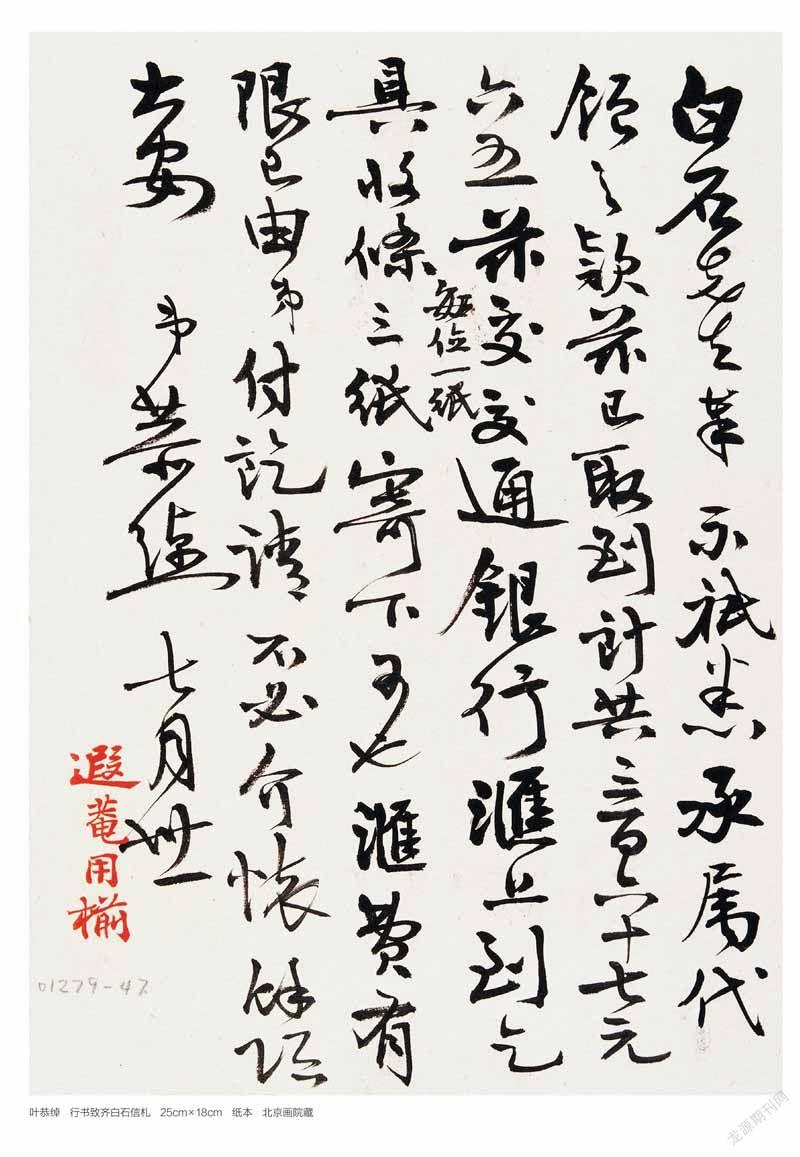

1944年,俞珍《上海名人论》谓,叶氏书法“初取王觉斯(铎)之用笔方法,继而自成一家,晚年得着赵松雪胆巴碑墨迹,采其精神,略其形体,今年他的书法稍有变化,便原因于此。他因为是当代大书家(虽然他能画,可为书名所掩),所以平素喜欢收藏,而且抱着‘人弃我取’方针,秦桧严嵩的墨迹,他都能得着,秦桧的遗墨,用珂罗版精印,裱成手卷送人,古人不以人废言,叶先生可称不以人废字”〔9〕。叶恭绰在1925至1926年间从颜世清处得到赵孟頫《胆巴碑》,指出“松雪碑版全用李北海法,蹲偃提拔,犹有篆隶遗意,世徒赏其学右军一种飘逸而流于甜熟,非其至也,观此碑方知松雪真本领耳”〔10〕。

1925年,与叶恭绰相熟的北京大藏家颜世清,因经济状况崩溃,大量抛售旧藏,叶恭绰因此得以4000元的低价,从其手中购得黄庭坚名帖《经伏波神祠》(后入藏日本永青文库),于卷尾题跋:“世传山谷法书第一,吾家宋代法书第一。”叶恭绰后期书法开张的结体,纵横的笔力,多有得益黄山谷处。

他在1930年2月9日致吴湖帆的一札中,谓:“弟数年有买明人字之癖,故所得不少,惟南中此物不值钱,则又闻之索然矣。”〔11〕他手中的两件阮大铖书法(已佚),大约购于此时前后。其中的阮大铖《自书五古诗卷》,曾刊登在1929年中央大学国学图书馆出版的《咏怀堂诗集》集前,结体扁壮劲拔,可见叶书路径。

大约1927年后,叶恭绰得到传为褚遂良的《大字阴符经》。

20世纪30年代,收入西周青铜重器毛公鼎与晋王献之《鸭头丸帖》。

在很大程度上,叶恭绰是以收藏这种知识性累积,寻找自己书法的独特性:收藏作为一种安慰人心的行为,藏家经由藏品,建构起词与物的关系,从而看到世界被叙述的方式及其实际存在的形象,重建历史与时空的废墟。在朝代更迭不断的中国,收藏尤其成为一种对抗更迭衰落的情感手段。艺术收藏之所以在朝代鼎革重建之际格外兴盛,不只是因人事代谢引发藏品聚散无定,也是因为彼时人们格外倾向于搜集能满足他们旧日恋慕的古物,由此现出中国艺术传统的稳固性。叶氏一生,获得了足够丰富的视觉经验:家族与个人收藏、清亡后废帝溥仪的偷赏出宫、前朝遗老的变卖、考古新发现、院校和国学馆博物馆中的庋藏、友朋雅集、商贾的上门兜售……尤其在他寓居上海后,与吴湖帆、庞莱臣、张珩、张大千、徐邦达等的往来,〔12〕极大丰富提升了他的鉴赏经验与趣味。

郑板桥论书第一要,是勿在他人屋下架梁,要独创一格。服膺此论,身体力行且能自成家法者,如康有为、袁克文等。时人认为叶恭绰学书,也是“独辟蹊径而造出一种新的造诣的”:“古来奸臣,大都书法高妙,如蔡太师阮大铖之流,都字以奸掩”,而叶恭绰书法,“便从阮大铖脱胎而来”,尽管他和袁克文一样,不愿承认秘密被人说破。〔13〕叶氏不仅藏有阮大铖墨迹,更在《遐庵谈艺录》中,称“明代能与阮大铖书法抗衡的只有王铎”。

启功曾回忆叶氏:“每谓民族兴衰,文化实为枢纽。而伦理道德,科学技术,罔不在文化之域中。未有无知无识,独能卓立于强邻之间而不遭覆灭者,乃知先生深心之所在焉。”〔14〕独到的文化眼光,让他有了“人弃我取”这般襟怀。

日常与异常

眼界修养与意识之外,叶恭绰书法,方法亦与众不同。

他强调用笔悬肘,不论大字小字:“古人不特作大字悬肘,即作小字亦悬肘,以指死掌活,为一定法门。若以数学三角原理言之,指运之活动范围最小,掌运者较大,用到肘臂,其圈更大矣。故古人书能取势……”〔15〕

据其侄女叶崇德回忆,她在1932年夏天去青岛避暑时,曾帮叔父研墨、备笔、布纸。她注意到,叶恭绰用笔的第一要务,是写字用的毛笔,不论大小,一买来就先将笔尖剪去。“他说毛笔留尖写出字来,表现不出腕力。”论者指出,这种修剪笔头(或以火烧锋、束笔端以缩短笔锋等)的做法,为元代以来篆书家所常用。吾丘衍(1272—1311)《学古编》道出个中缘由:“今之文章,即古之直言。今之篆书,即古人平常字。历代变更,遂见其异耳。不知上古初有笔,不过竹上束毛,便于写画,故篆字肥瘦均一,转折无棱角也。后人以真、草、行,或瘦或肥,以为美茂。若笔无心,不可成体。今人以此笔作篆,难于为古人尤多。若初学未能用时,略于灯上烧过,庶几便手。”在公开的文章和演讲中,叶恭绰之所以不透露这一窍门,大约是怕被人指责此法有取巧之嫌。〔16〕启功谓叶书“天骨开张,盈寸之字,有寻丈之势。谓非出于异禀,不可得也”〔17。〕胸次之外,与这种方法不无关系:剪去笔尖的毛笔,尖一变而为面,笔芯遂为阔大,以写篆之法写行写草,在时人习用的提按法外别开蹊径,自得高古浑穆之致。更兼以《写字漫兴》三首中談及的甘苦,让他有了卢前王后的自负:

灯昏腕脱未曾闲,久客慵书亦强颜。

莫讶频年甘食蓼,白头浑恐负钟山。

小时了了老何曾,平揖元明尚未能。

涂径渐明功力欠,一花何处觅传灯!

传家并少官奴笔,乞米方惭饿隶书。

莫与时贤较优劣,卢前王后果何如

不断揣摩研习,使他的书风在20世纪30年代前后渐从欹侧转向平正。

在一柄他与张大千写奉“竹泉四兄”〔19〕的书画成扇上,正面大千绘山水,落款“乙亥(1935)八月”,背面叶氏书自作诗两首:

土寒北地梅开少,每忆林香欲作家。

可惜数朝人事里,春风吹老隔年花。

夜来布被凉,起见霜树结。

薄云午未开,日光淡似月。

诗句朴素平淡,略带伤感。书法则在平正之外,强化字与字之间的牵丝萦带,略有晋人韵致,大致可以窥见其新变。不同于大千山水带年款的合规合矩,年代应大致近似的叶书,却不落年款,只书“应竹泉先生嘱。恭绰”。

与之形成鲜明对照的,是两年后他的一件书法扇面,不仅落年款,还不寻常地题跋

八年黄浦作重阳,今日登临意倍伤。

照座灾星笼海市,入云兵气乱秋光。

徙薪休论人惟恤,餐菊佳名会可常。

剩抚寒花期晚节,陆沉无事问行藏。

民国二十六年重九,恰为上海对日抗战之两阅月,韶觉约同人集其寓斋,各为诗画纪事,余赋一律。痴云属录箑端。叶恭绰。

“韶觉”是同为广东番禺人的郑洪年(1876—1958),字韶觉,是叶氏早年旧识与同事,暨南大学创始人之一。“民国二十六年(1937)重九”,即重阳节,郑洪年约友朋在自己上海寓所雅集。诗人以“照座灾星笼海市,入云兵气乱秋光”的句子,表达对家国惨变的担忧,题跋中明言此日“恰为上海对日抗战之两阅月”,显出强烈的纪念性。

结语

自20世纪30年代起便与叶氏相熟的黄苗子,称“叶誉虎先生为我国近代史上的杰出人物”,惜乎“时势递变,鱼龙曼衍,当世史事,混杂沉潜,而立德立功之士,阒寂无闻者有之,贤士无名,深足叹惋。至于书画小道,以先生毕生事功学问衡之,盖其小焉者耳”〔20〕。

想来叶氏心中,一生事功,才最可自傲。至于书法,或许他更多是怀着“小焉者耳”的心态,不“求急功”,而求其“醇”,追求“表露其精神”。方之其自我期许,他评朱九江“虽不以字名,但后人见其字者,即知其人之有学问也”之语,庶几近之。至于年款、书写地点等,除去少数重大事件或借以纪怀者,值得铭而记之外,日常书写,何足记哉?!