四川省花椒锈病发病规律及药剂防治研究

杨双昱, 杨莉, 曾全, 杨远亮, 肖银波, 贾玉珍, 王新, 陈善波

1. 四川省林业科学研究院森林保护研究所,四川 成都 610081;

2. 西华师范大学生命科学学院,四川 南充 637009

花椒是四川地区重要的经济作物,截至2020年,四川省花椒种植面积和干花椒产量均居全国首位[1]。近几年,随花椒种植面积的不断增加,花椒锈病的发生愈加严重,几乎全省各地区发生,引起花椒树落叶早的完全颗粒无收,落叶迟的形成散籽花序,造成花椒严重减产[2-3]。目前,有研究表明花椒锈病的发生与环境的温度、降雨量[4]和花椒品种[5-6]等因素有关,而对于花椒锈病发生空间动态变化趋势方面的研究较少。

在化学防治方面,主要是单一药剂的防治[4],尚未见复配产品混合处理对花椒锈病的防治研究。

肟菌酯是甲氧基丙烯酸酯类的杀菌剂,抑菌活性高,广谱性强[7-8];吡唑醚菌酯是一种高效广谱杀菌剂,通过抑制孢子萌发和菌丝生长起杀菌作用[9];戊唑醇是内吸性杀菌剂,作为全球重要的杀菌剂之一,悬浮剂和水乳剂作用于叶面喷雾是安全环保类的剂型[10]。

本研究选取川内代表性的8个花椒园,对主要花椒品种花椒锈病发生流行的空间动态变化趋势进行研究,以肟菌酯、吡唑醚菌酯和戊唑醇的复配混合处理方式对花椒锈病进行防治,旨在为四川省花椒锈病的综合防治提供实践技术依据,为花椒产业的健康发展奠定基础。

1 材料与方法

1.1 花椒锈病调查样点

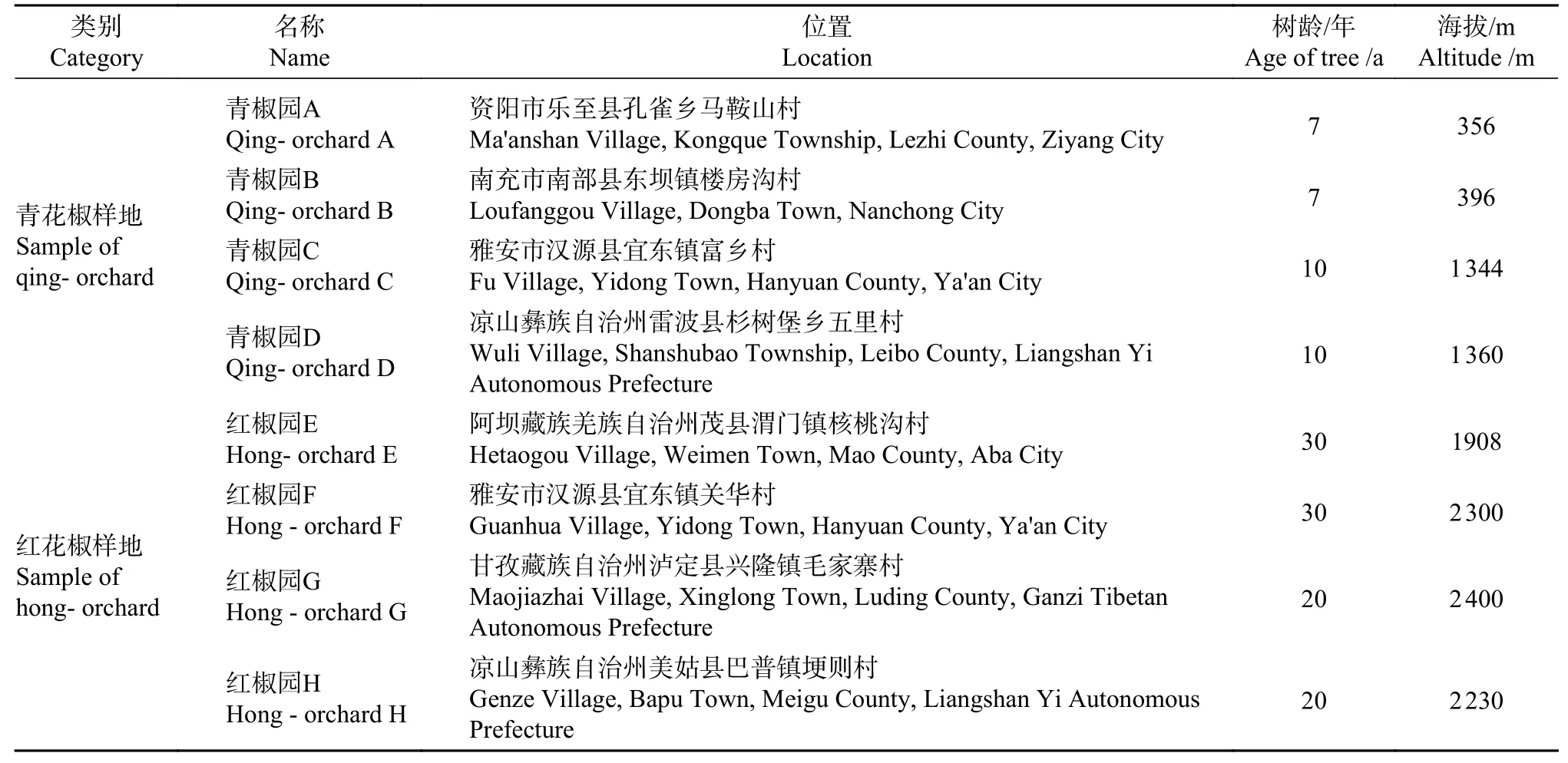

依据地形地貌和海拔高度,四川省花椒主产区红花椒为干旱河谷地带,青花椒为川中丘陵地区。青花椒品种主要为九叶青,红花椒品种主要为正路椒和大红袍,红花椒样地中正路椒和大红袍混合种植(见表1)。

表1 花椒锈病调查样地详表Tab. 1 the sample of investigation of prickly ash rust

1.2 花椒锈病田间调查

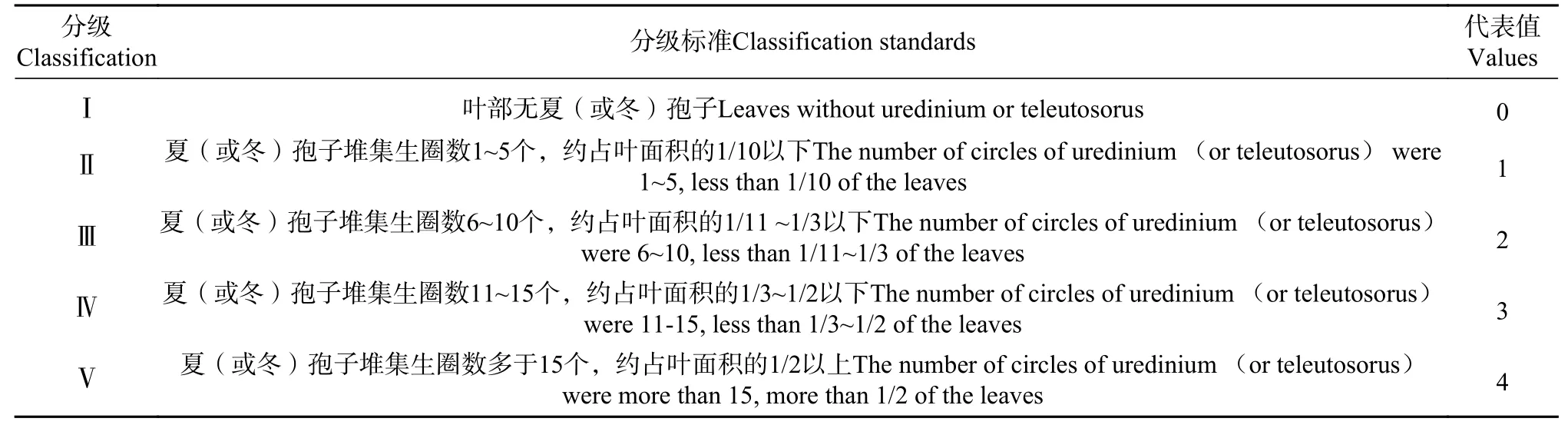

2019年1月至2019年12月期间对上述8个花椒园进行花椒锈病发生流行的跟踪调查,1月—4月期间,每隔30 d调查一次花椒锈病发病率与病情指数,5月—11月期间,每隔10 d调查一次,每个花椒园内随机选取3~4行花椒树,各行每隔几株选取一株,总计50~ 100株,每株按东、西、南、北4个方位,及上、中、下3个部位随机选取5片~ 10片花椒复叶,每次调查的小叶片总数不少于2000片。参照曹支敏[4]等、方中达[11]的方法对花椒锈病的发生情况进行统计分析。

1.3 不同花椒品种花椒锈病的发生

选取青椒园A中的青花椒(品种为九叶青)、青椒园A边的红花椒(品种为大红袍)和红椒园H中的红花椒(品种为正路椒),2019年9月,选取各椒园内不同品种的花椒树,按照1.2的调查方法,统计不同花椒品种锈病的病情指数。

1.4 供试药剂

75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂(肟菌酯25%,戊唑醇50%,拜耳作物科学(中国)有限公司);30%苯甲·丙环唑悬浮剂(苯醚甲环唑15%,丙环唑15%,江苏禾木生化有限公司);30%唑醚·戊唑醇悬浮剂(吡唑醚菌酯10%,戊唑醇20%,陕西上格之路生物科学有限公司)。

1.5 田间防效试验

选取青椒园A和红椒园G进行田间防效试验,青椒园A:行距×株距=3×3,每公顷1 100株,红椒园G:行距×株距=3×2,每公顷1 600株。青椒园A和红椒园G在本研究开展的前3年均有花椒锈病的发生。

药效试验共设置6个处理:(1)75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂3 000倍稀释;(2)30%苯甲·丙环唑悬浮剂1 500倍稀释;(3)30%唑醚·戊唑醇悬浮剂1 500倍稀释;(4)75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂3 000倍稀释+30%唑醚·戊唑醇悬浮剂1 500倍稀释;(5)30%苯甲·丙环唑悬浮剂1 500倍稀释+30%唑醚·戊唑醇悬浮剂1 500倍稀释;(6)等量清水对照。每个处理重复3次,每个重复20株,每株每次用药量为750 mL,共计施药3次,每次施药间隔7天,2020年9月14号第一次施药,施药方式为喷施,椒园进行常规田间管理。喷药7 d后分别调查病情指数,共调查3次,结果分别与对照进行比较。

病情指数=100× ∑(各级病叶数×各级代表值)/(调查总叶数×最高级代表值)

防治率(%)=(对照组病情指数-处理组病情指数)/对照组病情指数×100

发病率(%)=病叶数 /调查总叶片数×100

表2 花椒锈病严重度分级标准Tab. 2 The severity grade of prickly ash rust

1.6 数据处理

采用Excel软件对数据进行处理,用SPSS 25.0统计软件进行单因素方差统计分析(One-way ANOVA)和Duncan氏新复极差法进行差异显著性分析,数据以平均值±标准误表示(Mean± SE,)(Standard Error,SE)。

2 结果与分析

2.1 花椒锈病发生流行的动态变化趋势

通过对8个不同地区的花椒园进行花椒锈病发生流行动态变化趋势的调查,结果表明不同花椒园的发病时间和病情指数均有差异,在青椒园中,青椒园A于5月中旬初最早开始出现夏孢子堆,病情指数最高为81.26,其余青椒园病情指数依次为青椒园B>青椒园C>青椒园D(见图1)。

在红椒园中,红椒园F和红椒园H最先发病,红椒园H病情指数最高85.68,其余红椒园病情指数为红椒园F>红椒园G>红椒园E(见图2)。

结合图1、图2和表1可知,海拔高度相差较大的花椒园,花椒锈病发生流行动态变化趋势不尽同。低海拔地区的青椒园A和青椒园B,在9月末前病情指数不断上升,10月略有下降,11月中旬达最大值81.26,随后降低。而高海拔地区的6个花椒园,在9月中下旬前病情指数不断上升,达峰值85.68后,终缓慢下降。

图 1 青花椒园的花椒锈病病情指数动态变化趋势Fig. 1 Dynamic trend of disease index of prickly ash rust in different Qing- orchards

图2 红花椒园的花椒锈病病情指数动态变化趋势Fig. 2 Dynamic trend of disease index of prickly ash rust in different Hong- orchards

2.2 不同花椒品种花椒锈病的感病性差异

选取相同海拔高度青椒园A中的九叶青和青椒园A边的大红袍分别调查其对花椒锈病的感病性,结果表明九叶青的病情指数小于大红袍。此外,对比不同海拔高度下,青椒园A中的九叶青和红椒园H中的正路椒,得出正路椒的病情指数大于九叶青的病情指数,且大红袍和正路椒之间病情指数差异显著(p<0.05)(见图3)。由此可知,在四川地区红花椒品种的正路椒和大红袍相比青花椒品种的九叶青更易感染花椒鞘锈菌,且病情指数也更严重。

图3 不同花椒品种花椒锈病的感病性差异Fig. 3 The difference of susceptibility of prickly ash rust of different varieties

2.3 田间防治效果

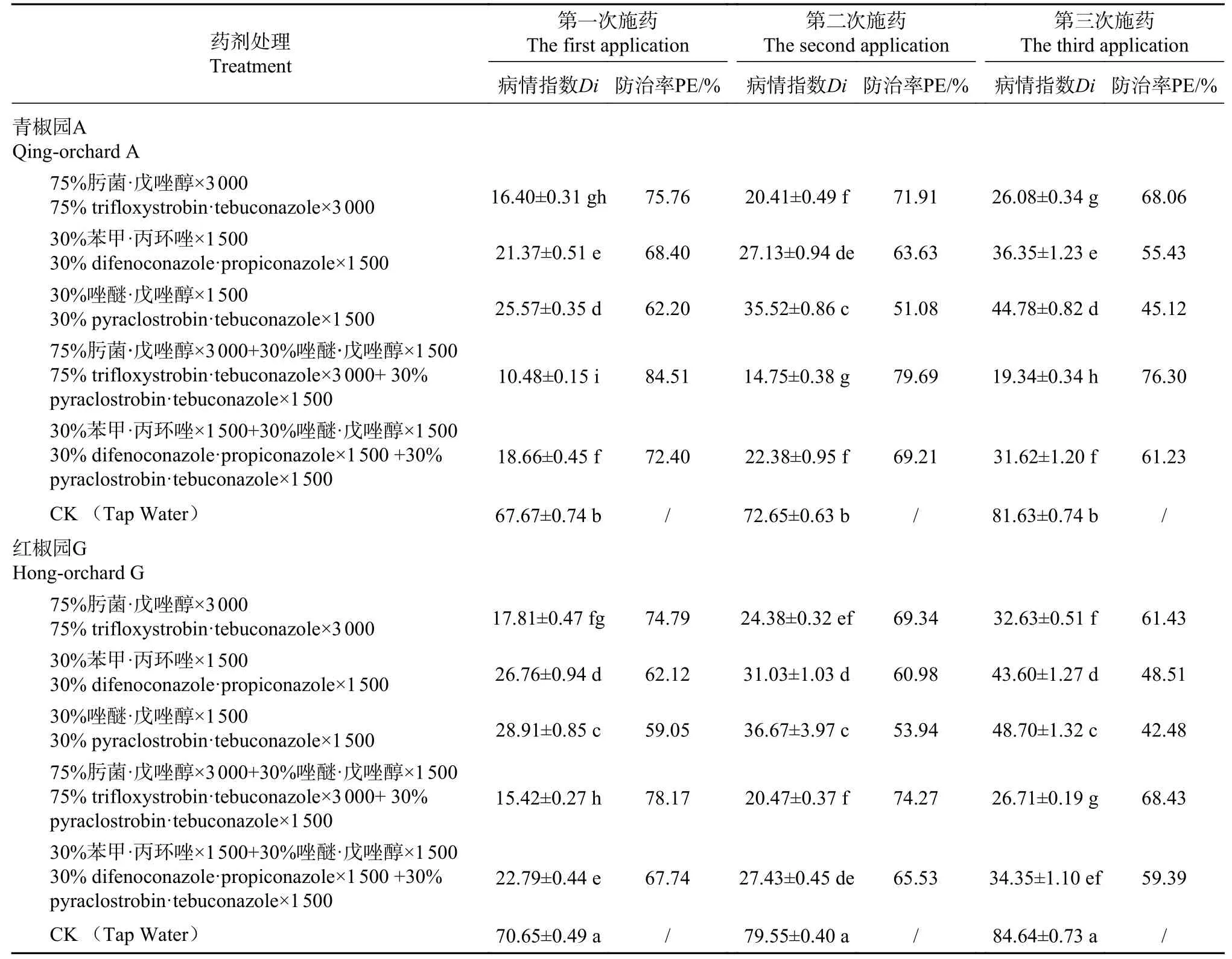

选择花椒锈病发生流行盛期,在青椒园A和红椒园G中进行防治实验,3次施药后,结果表明,6组处理中75%肟菌·戊唑醇和30%唑醚·戊唑醇的混合处理在青椒园A和红椒园G的防治效果均最佳,其余依次为75%肟菌·戊唑醇、30%苯甲·丙环唑和30%唑醚·戊唑醇的混合处理、30%苯甲·丙环唑、30%唑醚·戊唑醇(见表3)。

表3 不同药剂对花椒锈病的田间防治率Tab. 3 Control efficacy of different chemical agents on prickly ash rust

随施药时间的延长,病情指数上升,防治率降低,第三次施药后,对应CK病情指数青椒园A为81.63、红椒园G为84.64,75%肟菌·戊唑醇和30%唑醚·戊唑醇的混合处理条件下,青椒园A的病情指数为19.34、防治率达76.30%,红椒园G的病情指数为26.71、防治率达68.43%,平均防效青椒园A为80.17%,红椒园G为73.62%。这表明75%肟菌·戊唑醇3 000倍液和30%唑醚·戊唑醇1 500倍液的混合处理对花椒锈病的防治效果最佳。

3 讨论

在8个花椒园中,花椒锈病发生流行空间动态变化趋势各有差异。其中,青椒园A最早发病,花椒锈病动态变化趋势为先上升后下降再上升终下降的模式,青椒园B于6月初开始发病,变化趋势与青椒园A相同,而其余6个花椒园中,青椒园C于6月中旬开始发病,青椒园D至红椒园H于7月上旬开始发病,花椒锈病动态变化趋势均为先上升后下降的类型。对比各花椒园的病情指数动态变化趋势,青椒园A和青椒园B不同于与其他6个花椒园,主要原因为地域海拔高度不同,青椒园A和青椒园B均位于低海拔的川中丘陵区,而其余6个椒园位于高海拔的山地区域。通过对比青椒园A和青椒园D的花椒锈病动态变化趋势,可明显看出青椒园A远早于青椒园D发病,相应病情指数81.26大于42.11,这表明低海拔地区更有利于花椒锈病的发生流行。

对于青椒园A和青椒园B花椒锈病发生流行动态变化趋势,在10月略有下降而后上升,推断其可能原因为四川省低海拔地区青花椒于10月初进行疏枝压枝后有大量新叶长出,使病情指数有所缓解,11月由于该地区环境因素,病情指数重新上升,这与曹支敏[4]、汤毅[12]等对于陕西省花椒锈病发生流行与湿度成正相关的结果一直,但两地花椒锈病发生规律中,四川省花椒锈病发生时间更早,流行时间更长。毛毳[13]等得出四川雅安市雨城区藤椒锈病发生盛行期为9月—10月份,本研究中青椒园C和青椒园D的锈病发生盛期与其相同。

在不同花椒品种之间,大红袍和正路椒与九叶青相比,大红袍和正路椒的病情指数高于九叶青,表明在四川地区正路椒和大红袍比九叶青更易感染花椒鞘锈病。这与朱天辉[5]等在花椒叶锈病的抗性研究中得出正路椒为快锈品种,以及岳晓丽[6]等在陕西省花椒锈病寄主抗病性调查中明确大红袍抗锈病性弱的结果一致。

在花椒锈病发生盛期进行田间防效试验,不同处理条件下,筛选出75%肟菌·戊唑醇3 000倍液和30%唑醚·戊唑醇1 500倍液的复配混合处理对花椒锈病的防效最佳,九叶青的平均防效80.17%,正路椒的平均防效73.62%。在不同花椒品种的锈病病情指数调查中,正路椒和大红袍的病情指数差异显著(p<0.05),即推断该复配产品混合剂对大红袍的防效与正路椒相似。对于该混合处理药剂在花椒果实和叶片中的残留行为需进一步研究。本研究可为四川省花椒锈病的综合防控提供支撑依据。