五育融合在高中地理教学中的应用*

——以人教版高中必修《地理一》“土壤”为例

张艳梅

(福建省厦门集美中学, 福建 厦门 361021)

普通高中教育是国民教育体系的重要组成部分,在人才培养中起着承上启下的关键作用。到2022年,德智体美劳全面培养体系进一步完善,立德树人落实机制进一步健全。[1]高中地理教学注重引入真实情境。教学过程中将中华优秀传统文化及经济建设过程中所取得的伟大成就作为真实教学情境,将德育融于高中地理教学,提升学生的民族自信心与自豪感;情境中渗透地理过程、地理原理及地理规律的意义建构,提升学生在区域认知及综合思维素养下的智育水平;通过真实情境中对地理现象的观察、辨别与比较,培育学生发现地理现象美、秩序美、行为美和艺术美等,提升学生的审美素养与保护自然和人文之美的意识;通过地理实验、野外实践等活动培养学生的地理实践能力,注重劳动实践在地理教学活动中的作用,不断提升学生的劳动素养;通过关注体育赛事及自身体育锻炼等,加强学生对体育活动的关心及体育锻炼意识的培养,提升学生在体育锻炼过程中注重观察并解释地理现象的习惯。

一、改变智育为主的现象,提升五育融合在地理教学中的地位

原有的教学评价更多地注重对智育水平的考查,致使教师在教学过程中更多地关注地理过程、地理原理及地理规律的理解及应用,较少将国家重大工程建设所取得的进步及中华民族在发展过程中的地位提升等渗透于高中地理教学。学生在学习过程中多以知识学习及解题能力提升为主,缺少德育、体育、美育及劳动教育等在学习过程中的渗透,致使学生具备解题能力,却缺少了适应社会的能力,无法实现立德树人的真正目的。新时代教学评价改革要求改革学生评价体系,促进学生德智体美劳全面发展。[2]教学过程中应不断提升五育融合在高中地理教学中的地位,通过对学生课前及课后的比较,检测教学目标的达成情况,以期不断提升学生的德育、智育、体育、美育和劳动教育水平,培养学生正确的价值观和人生观。

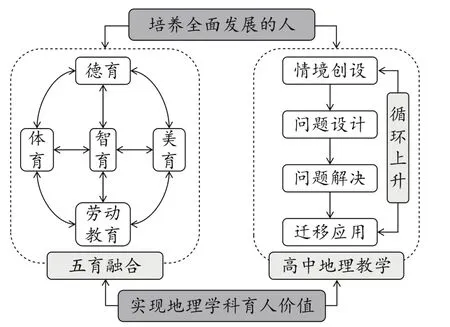

二、依托整体性思想,构建五育融合在高中地理教学中的应用模型

整体性思想是指将德育、智育、体育、美育和劳动教育作为整体融入到高中地理教学,通过情境创设、问题设计、问题解决和迁移应用等螺旋式上升的循环过程,在自主学习、小组合作的过程中实现地理学科的育人价值。五育融合在高中地理教学中的应用模型如图1所示。

图1 五育融合在高中地理教学中的应用模型图

五育融合在高中地理教学中的应用模型基于整体性思想,依托课程标准、现行教科书、学生已有认知水平及地理学科核心素养等设计循环上升的学习活动,通过课堂教学目标的达成,实现德、智、体、美、劳全面发展的育人目标。

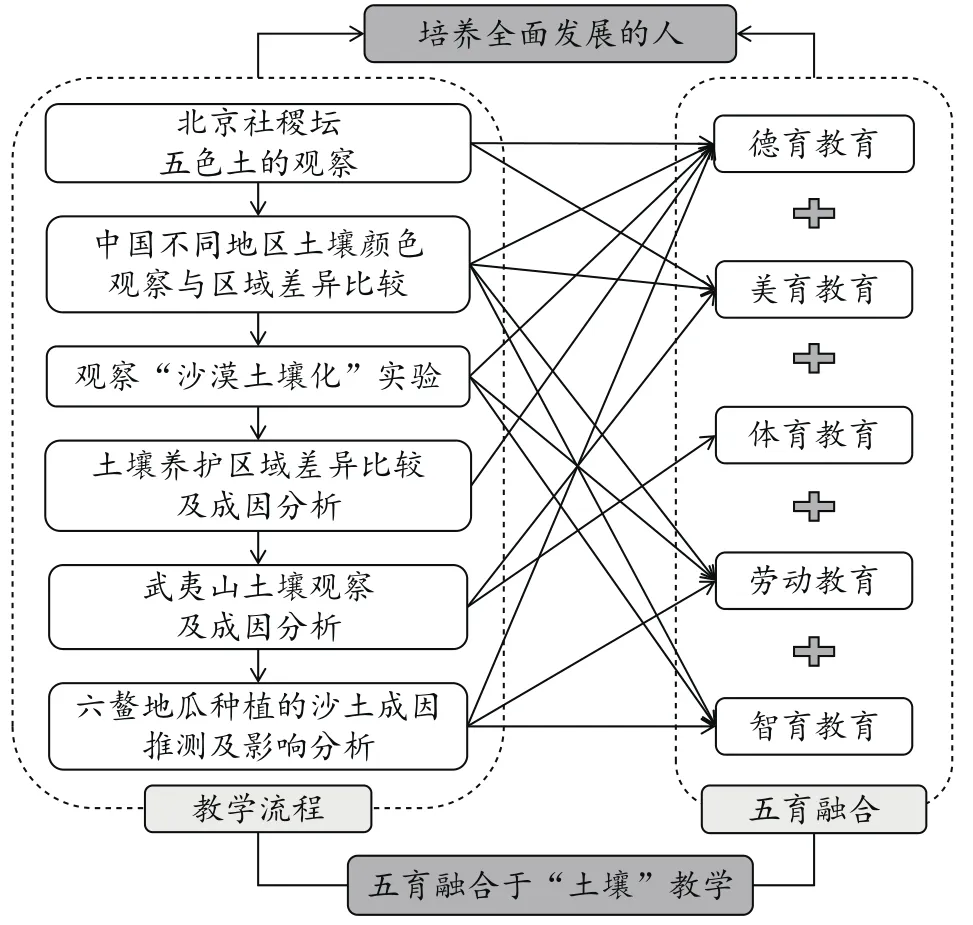

三、基于真实情境,设计五育融合于高中地理教学的课堂实例

五育融合于高中地理教学是指在高中地理教学中参照课程标准,选取恰当的教学情境,通过解决多元化问题,不断对学生进行德育、智育、体育、美育及劳动教育。本文选取人教版高中必修《地理一》“土壤”这一章节,创设“北京社稷坛五色土”“中国不同地区土壤颜色”“中国土壤沙漠化实验”“福建、新疆、黑龙江等地的土壤”“武夷山垂直方向的土壤”“六鳌沙土”等作为教学情境,引导学生观察土壤,通过区域差异比较及成因对比分析,探讨土壤的功能及养护,从而实现五育融合在高中地理教学中的渗透。教学思维路径如图2所示。

图2 五育融合在“土壤”教学中的教学思维路径

1.观察“五色土”,比较中国土壤颜色差异,渗透德育与美育

将中华优秀传统文化融入高中地理教学中,不仅可以丰富教科书内容,更可以让学生感知中华民族的伟大智慧,树立文化自信,形成正确的文化观与价值观。

情境:北京社稷坛上铺有中黄、东青、南红、西白、北黑的五色土。“五色土”代表整个中华大地的土壤,寓意着中华疆域地大物博、多姿多彩。投影展示北京社稷坛“五色土”及中国典型地区土壤剖面颜色分布图(图略)。

思考:结合中国典型地区土壤剖面颜色分布图,描述不同区域的土壤颜色差异,说明北京社稷坛“五色土”的来源,推测影响“五色土”颜色差异的主要因素。

北京社稷坛“五色土”体现了我国从历史时期就开始重视土壤的作用。“五色土”这一教学情境的引入,可以加强学生对土壤功能的思考及重视,提升德育在高中地理教学中的渗透。学生通过对“五色土”及中国不同地区土壤颜色的观察,进而对不同地区土壤颜色进行比较,获取土壤的颜色之美、秩序之美,感受地理的美学价值。教学过程中通过呈现我国不同地区的土壤颜色分布图,让学生直观感知我国不同地区的土壤之美,深刻认识到中国自然环境的丰富多样性。

2.感知科技进步,探究土壤养护的区域差异,强化德育与劳动教育

随着科学技术的不断进步,我国在许多领域的技术应用已处于世界领先地位。为了充分发挥不同地区的土壤功能,我国针对不同地区的土壤性状,实施了因地制宜的改良措施,并取得了较好的成效。通过对不同区域土壤改良措施的比较,更能体会我国在科技创新领域所取得的巨大进步,提升德育及劳动教育在地理教学中的渗透。

情境:十八大以来,我国在生态文明建设与科技创新等方面取得了伟大成就。我国研制出了“沙漠土壤化”技术,并将其应用于我国新疆等地沙漠的改良,使我国万亩沙漠变成良田,使新疆的物产更加丰富。播放视频:中国“沙漠土壤化”技术及产生的影响;投影展示我国典型地区土壤剖面分布图(图略)。

思考:(1)简述我国典型地区土壤剖面的颜色差异,推测不同颜色差异背后的土壤性状及土壤功能差异。(2)说明“沙漠土壤化”技术主要实现的土壤功能,推测该技术的推广将对当地及其它地区农产品供应所产生的积极影响。

学生通过学习“沙漠土壤化”技术,了解我国在生态环境建设及科技创新方面所取得的巨大进步。“沙漠土壤化”技术使沙漠的保水能力增强,进而使沙漠地区的绿化率不断提高,使我国万亩沙海变成良田,该技术受到了沙特阿拉伯等国家的热烈欢迎。基于该情境的学习,学生可以树立文化自信,提升民族自信心,培养正确的价值观念。通过中国“沙漠土壤化”实验的演示,学生认识到我国新疆等地在该技术的影响下,土壤功能得到了大幅度提高,新疆等地的物产更加丰富,“沙漠土壤化”技术的实施为当地创造了更多的劳动机会,提高了人民的生活质量。该活动的设计可以引导学生深刻认识到劳动人民的智慧,提升劳动教育在高中地理教学中的渗透。

3.观察土壤剖面,说明土壤形成的区域差异,增强美育与智育

地理事象的形成是空间中地理要素相互作用的结果。不同的地理环境形成不同的地理事象,通过观察地理事象的颜色、秩序、形态等,体会地理事象颜色、形态及意境之美,提升学生的地理审美素养;通过对地理事象形成原因的对比分析,说明影响地理事象形成的主要因素,提升智育在高中地理教学中的应用。

情境:投影展示我国新疆、福建与黑龙江等地的土壤剖面图、植被景观图及气候资料图(图略)。

思考:(1)比较新疆与福建两地地带性土壤差异,说明形成两地地带性土壤差异的主导因素。(2)比较福建与黑龙江地带性土壤的差异,结合生物循环过程,说明福建省单位面积平均植被凋落量远比黑龙江省丰富,而有机质含量却较低的原因。

通过比较分析新疆、福建及黑龙江等地的土壤形成因素,在土壤观察中进行审美教育,学生不断认识到地理学科的科学美和形态美,提升其审美素养。通过对不同地区的地理环境比较分析,学生得出气候、生物和人类活动等对土壤形成的影响,培养学生从要素关联及时空关联的视角分析地理问题的习惯,提升智育水平。

4.迁移应用新知,说明山地土壤形成机制,提升体育与智育

地理事象是复杂多样的,是区域中多种地理要素相互作用的结果。学生理解地理事象形成的普遍性规律后,需要在真实复杂情境中迁移应用所学知识,理解其它要素对于地理事象形成的影响。学生理解了气候、生物、人类活动对土壤形成的影响后,观察武夷山不同地区的土壤颜色差异,进而分析海拔、坡度、坡向等地形要素对土壤形成的影响。

情境:武夷山不同地区土壤类型图及相应的区域背景资料,如表1所示。

表1 武夷山不同地区土壤类型图及相应的区域背景资料[3]

思考:(1)结合所学知识,推测武夷山山顶夷平面形成山地草甸土的气候及生物因素。(2)依据表1,分别比较并说明土壤观测点①与②两地、③与④两地土壤颜色的差异。

区域特征差异是地理事象差异的视角之一。与②地相比,①地为武夷山山顶夷平面,因海拔相对较高,风力较大,气温较低,降水较多,植被以山地草甸为主,微生物分解速度较慢,植物残体较多,故土壤含水率较高,土壤中的腐殖质含量较高,土壤呈灰褐色。②地海拔相对较低,气温较高,山体坡度较大,土壤排水条件较好,土壤淋溶作用相对较强,故土壤腐殖质含量相对较低,土壤呈棕黄色。③地与④地相比,两地的气候、地形、植被等较为相似,但是两地所形成的土壤却不相同,说明造成③和④两地土壤类型差异的主要因素是成土母质,故为成土母质影响矿物质成分、土壤颜色和发育速度等。

武夷山是福建省的著名旅游景点,部分学生假期去旅游,加强了体育锻炼,但是对武夷山垂直方向上的土壤差异了解较少。利用情境展示武夷山垂直地带的土壤差异,培养学生用地理的眼光观察生活中的地理现象,尤其是在体育锻炼的过程中(如爬山、郊游等户外活动)观察土壤,提升体育在高中地理学习的应用。

5.贴近学生生活实际,说明食物来之不易,提升德育与劳动教育

教学过程中选取与学生生活相关的地理情境,可以帮助学生形成观察生活中的地理事象并用所学知识解释地理事象的思维习惯,使学生逐步认识到生活中地理事象是自然要素与人类活动共同作用的结果,逐步养成分析地理事象、爱惜人类劳动成果的习惯,提升德育与劳动教育在地理教学中应用。

情境:产自福建漳浦县六鳌镇的地瓜,以香、甜、糯著称。该地瓜在海边沙地种植,当地独特的沙质土壤最有利于薯块的生长。

思考:(1)说明六鳌镇土壤多为沙质土壤的原因。(2)地瓜的生长包括育苗、插秧、爬藤及结果,说明六鳌镇沙质土壤对当地生产优质地瓜的有利影响。

生活情境的选取一方面可以提升学生地理学习的兴趣和地理学习的参与度与效度;另一方面可以引导学生用地理的眼光观察生活中的地理现象,进而将生活中的地理现象与所学地理原理与规律进行关联,形成用系统的、发展的及辩证的眼光看待地理事象的习惯,实现地理学习与生活实践的深度融合。

地瓜是福建人民喜爱的食物之一,是学生非常熟悉的事物。本文选取在福建六鳌镇沿海沙质土壤环境中生长的地瓜作为情境素材,引导学生用所学的知识推测六鳌镇沙质土壤的形成机制,培养学生的发散思维;介绍地瓜生长的各个环节,引导学生关注地瓜生长过程,养成劳动习惯及劳动意识,进而分析沙质土壤对六鳌镇地瓜香、甜、糯等特性的可能影响,逐步认识到食物的来之不易,养成珍惜劳动成果的习惯。

在高中地理教学中渗透五育至关重要。创设丰富多样的真实问题情境,不仅提升了学生地理学习的热情,也加强了德育、美育、体育与劳动教育在地理教学中的渗透,使学生在开放式的学习环境中深度思考、训练思维,加强地理原理与规律在解释地理事象中的应用。