聚焦风趣语言凸显“学”的课堂

——以五下《手指》为例

唐晓芳

(作者单位:江苏省苏州市吴中区苏苑实验小学)

语文要素作为统编教材的核心理念,是贯穿统编教材的主线、明线,是建构教材训练体系的基石,在教学实践中架起了教与学的桥梁,使“好教利学”变为了现实。本文以统编教材五年级下册第八单元中的《手指》一文为例,基于学情视角,探讨如何将语文要素转化为学生的语文素养,即以“学”定教、顺“学”而导、还“学”以生,不断彰显“学”的课堂。

一、依托要素,以“学”定教

《手指》是丰子恺先生的一篇散文,编排在统编教材五年级下册第八单元的第22 课。本单元的语文要素是“感受课文风趣的语言”,这就意味着本单元的单篇教学都要映照这一语文要素。五年级学生已经有了一定的语言品析和鉴赏能力,可以通过阅读课文,把握主要内容,了解表达方法,感受语言特点。鉴于此,本课教学设计主要是以“学”定教,感受语言的风趣。也即从学情出发,把握学生的课堂起点,通过搭建“学”的支架,引导学生“识趣”“品趣”“写趣”,让语文要素在“学”中落地、在“学”中生长。

(一)抓总起句,让学生“知趣”

《手指》一文开门见山点明主题,即每个人都有十根手指,一只手上五根手指各有所长,各有所短。作家用最质朴的文字直抒胸臆,语言幽默风趣,让学生在会心一笑中感悟生活哲理。为此,瞄准课文开头的总起句,让学生通过对文字的体悟,触摸作者的表达,从而“感”作者的“智慧”,“识”作者的风趣。

上课伊始,呈现课前预习单:

根据上述预习单,带领学生回顾课文内容,说说这张表格是围绕课文哪句话展开的,由此揭示本文的开头,也就是课文的总起句:“一只手上的五根手指,各有不同的姿态,各具不同的性格,各有所长,各有所短。”

引导学生读读这句话,寻找这句话在表达方面的特别之处。边交流,边相机点评:是呀,平平常常的手指,在作者笔下,竟然像人一样,有——姿态、性格、所长、所短(边讲述边在相关文字处加圈)。你瞧,对称的短语、排比的句式、拟人的修辞,赋予了五根手指人的特点和人的灵性,读着这样的文字,让人忍不住“会心一笑”。这样真实而有趣的语言处处彰显了丰子恺语言的特色,那就是“风趣幽默”。

随即勾连本单元导语:“风趣与幽默是智慧的闪现。”告诉学生,这也正是丰子恺散文最大的特点。由此,明确本节课的学习重点:领略作家风趣幽默的语言,感受语言背后无穷的智慧。

在上述的课堂教学片断中,笔者紧扣课文的总起句,引导学生在语境中着重感知作者语言的幽默风趣和拟人修辞手法的表达。学习过程中充分发挥学生自主学习的积极性,让学生自由充分地表达自己对课文语言的感悟,在广泛交流中不断修正、完善、丰富学生对语言风趣的感受。

(二)抓典型句,让学生“品趣”

《手指》一文,字里行间处处流淌着语言的幽默风趣。课堂上,引导学生在文本中走个来回,寻找文中“趣”的语言,从学生实际出发,聚焦典型语句,品味语言之“趣”。

例如,文中描写大拇指“短处”的这句话——“大拇指在五指中,形状实在算不上美。身体矮而胖,头大而肥,构造简单,比人家少一个关节”,可谓妙趣横生,是漫画式风趣的典型语言,也是全文的经典表达。

在课堂教学中,将这一传神之句与笔者改写的“大拇指不美,只有一个关节”的短句进行比较阅读,引导学生边读边思考:哪句话写得好?好在哪里?哪几个词形象传神地写出了大拇指的外形特点?读着这样的文字又有什么感受?教师则顺势而导,随机穿插点评,直抵“趣”的核心所在。让学生真切地感受到:读着这样的文字,有一种忍不住想笑的感觉,这叫忍俊不禁,这叫趣味横生。这句话使用了拟人的修辞方法,“身体、头、关节”等词语赋予了大拇指人的形象,“矮、胖、大、肥”四字刻画出了大拇指憨态可掬的特点。

通过典型语句的典型指导,使学生习得了“趣”的语言形式和“趣”的语言表达。

(三)抓“勾画批注”,让学生“写趣”

对于文中大量的趣言趣语,应开放阅读时空,让学生运用勾画批注的方法,用简洁的语言及时记录阅读时的思考与感悟。让学生在自主批注的过程中,寻找“趣”、捕捉“趣”、玩味“趣”、记录“趣”,在此过程中,不断提高学生的语言鉴赏能力和语言感悟能力。

譬如,在阅读课文第2 自然段中的“例如招呼人,都由其他四指上前点头,他只能呆呆站在一旁。给人搔痒,人舒服后,感谢的是其他四指”这一句时,学生作了这样的批注:通过拟人和对比,写出了大拇指默默无闻,不被人所知的憨厚的特点。特别是一个“他”字,让大拇指摇身一变为“任劳任怨的人”!

又如,阅读了“例如拉胡琴,总由其他四指按弦,却叫他相帮扶住琴身;水要喷出来,叫他死力抵住;血要流出来,叫他拼命按住;重东西要翻倒去,叫他用劲顶住;要读书了,叫他翻书页;要进门了,叫他揿电铃”这一长句后,学生给出了这样的批注:作者在写大拇指最肯吃苦时用到了“扶住、抵住、按住、顶住、翻书页、揿电铃”一连串动词。从两字动词到三字动词,用词精准且富有变化,读起来富有节奏感,这就是作者表达的智慧!

再如,学生针对文中描写食指的这句话——“拿笔的时候,全靠他推动笔杆;遇到危险的事,都要由他去试探或冒险;秽物、毒物、烈物,他接触的机会最多;刀伤、烫伤、轧伤、咬伤,他消受的机会最多”,作出了这样的批注:大量的短语,读起来急促不安,写出了食指工作的危险,感受到了作家的语言智慧。读着这样的语句,我眼前出现了画面,仿佛看到了生活中那些勇于探险、机敏能干、不怕牺牲的人。

……

由此可见,批注式的阅读,能深化学生对课文的理解,实现对文本深层次的思考,训练了思维,助推了表达,让学生在一次次语文实践活动中循序渐进地达成目标,体现了“以学定教”的学生观、教学观。

二、巧用要素,顺学而导

鉴于课堂教学时间是个不变的常数,因此在选择教学内容时,理应指向语文要素。针对某些课堂上所呈现出的内容繁杂、表面热闹的现象,我们提出了课堂教学要顺“学”而导,突出重点。以《手指》为例,精准实施三“导”,指向本单元的语文要素——感受课文风趣的语言。

(一)导在修辞之趣中

在《手指》一文中,丰子恺通过拟人、排比、对比、比喻等修辞手法,将其风趣幽默的语言特色表现得淋漓尽致,寥寥几笔,勾勒出了五指的姿态和性格特点。

以课文第2 自然段为例,引导学生用横线画出文中风趣幽默的词句,边读边思考:作者运用了什么表达方法使得语言风趣幽默?

引导学生抓住“身体矮而胖,头大而肥,构造简单,比人家少一个关节”一句中的“矮、胖、大、肥”和“比……少……”等关键词,感受大拇指外形的憨态可掬和令人忍俊不禁的佛系形象,使学生体会到风趣的语言流淌在了拟人和对比的修辞手法中;同上方法,指导学生品读“例如拉胡琴,总由其他四指按弦,却叫他相帮扶住琴身;水要喷出来,叫他死力抵住;血要流出来,叫他拼命按住;重东西要翻倒去,叫他用劲顶住;要读书了,叫他翻书页;要进门了,叫他揿电铃”一句,从五个“叫他”和“扶住琴身、死力抵住、拼命按住、用劲顶住、翻书页、揿电铃”等一系列动词中,感受排比句的幽默犀利表达和大拇指吃苦耐劳的形象。

通过读、思、品、注、议等方式,使学生充分感悟到:课文第2 自然段采用了拟人和排比的修辞手法,以举例的方式写出了大拇指的吃苦耐劳,再以对比的方式写出了大拇指的踏实忠诚和默默无闻。

(二)导在表达之趣中

《手指》一文不仅运用了大量修辞手法刻画了五指的外形和性格,还通过富有变化的表达方式,借物抒情、借物喻理。例如,课文第2、3 自然段采用了“先抑后扬”的写法,分别赞美了大拇指的最肯吃苦和食指的敢闯敢干;而课文第4、5 段则使用了与前两段截然相反的表达,即“先扬后抑”,流露出了作者对中指、无名指和小指的调侃,字里行间流淌出了风趣和幽默。

在教学课文第2 自然段时,笔者通过以下三个步骤,引领学生领悟表达之妙、体会语言之趣、感悟拇指之憨:

(1)阅读文字,捕捉情感。指导学生读读课文,看看这部分内容是先写手指的所长还是所短,比较这两部分篇幅的长短,从中捕捉作者的情感。特别引导学生抓住第二句中的“但”字,体会“但”字后面是重点,转折之处是关键,也即,作者对大拇指的喜爱、赞美的情感就藏在了“但”字后面的语言中。

(2)关注语言,品味风趣。引领学生抓住拟人、对比、排比等修辞手法来感受作者语言的风趣幽默。

(3)由指及人,联系生活。由作者笔下的大拇指联想到生活中的人,领悟课文蕴含的道理,感悟人生哲理。

(三)导在结构之趣中

《手指》一文结构严谨、首尾呼应、富含哲理,不愧为是名家名篇,值得学生好好品味和学习。

在课堂教学中,笔者择时出示了课文的开头和结尾:

“一只手上的五根手指,各有不同的姿态,各具不同的性格,各有所长,各有所短。”

“手指的全体,同人群的全体一样,五根手指如果能一致团结,成为一个拳头,那就根根有用,根根有力量,不再有什么强弱、美丑之分了。”

引导学生通过读读、想想、悟悟、议议等方式,寻找课文开头和结尾之间的内在联系,挖掘课文的结构之美。学生不难发现,《手指》一文首尾呼应,使结构更加紧密,内容表达更趋完整。尤其是课文的结尾处,强调了主题,揭示了道理,加深了印象,引起了共鸣。

三、链接要素,还“学”以生

毋庸置疑,“让学”于学生,“还学”以学生,突出学生的主体意识,让学生的生命在课堂上绽放,是我们每堂课的出发点和归宿。如何链接每一篇课文的语文要素,如何凸显“学”的课堂,是我们每一位语文教师必须思考的课题。在《手指》一课的教学中,笔者通过导学单、模仿秀和课外阅读,为学生创设了自主学习的时空。

(一)借用导学单,学生自主学

运用导学单,有策略地开展课堂教学,帮助学生从学习阅读走向阅读学习,以阅读能力的提升推进学生语文素养的全面提高。

在教学《手指》一文时,笔者采用了第2 自然段“典型引路”,第3 自然“半扶半放”,第4、5 自然段“借助导学单自主学习”的方法,引导学生走向了自主学习、深度学习,有效提高了课堂教学效率。

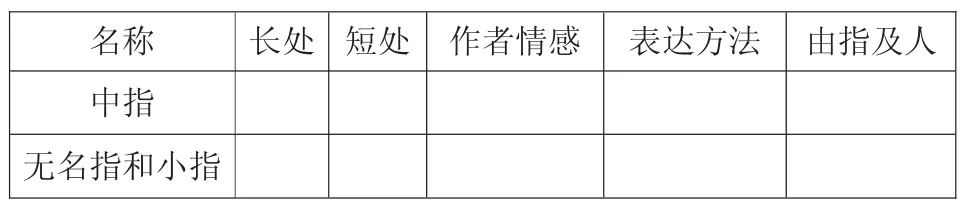

这是学习课文第4、5 自然段的课堂导学单:

《手指》课堂自主学习任务单

默读课文4~5 两自然段,了解手指“长”“短”描写的前后顺序,捕捉作者的情感;再品读语言,想一想:作者语言的风趣体现在哪些表达方法中?由此想到了生活中的哪些人?

如上表所示,此导学单的设计,内含学习目标和内容,学生需在规定时间内完成“作者情感、表达方法、由指及人”等自主学习任务。此导学单还有学习路径,即默读课文4~5 两自然段,了解手指“长”“短”描写的顺序,捕捉作者的情感;再品读语言,想一想:作者语言的风趣体现在哪些表达方法中?由此想到了生活中的哪些人?显然,方框内文字即为学习抓手和路径。

此导学单更有学习方法的渗透,即默读、圈画、捕捉、品读、联想……使“还学”以生不再是一句口号,学生的学习主体地位得到了应有的重视和体现。

(二)课堂模仿秀,学生自主练

一课一练,立足文本属性、语言特点,设计课堂小练笔,让学生学语言、用语言。

譬如,在学习了《手指》一课的表达特色和写作手法后,引导学生迁移运用,进行课堂模仿秀。为此,笔者设计了两个分层小练笔,让学生各取所需,快乐表达:

写话片段1:

眼睛无法听到( ),无法品尝( )。但,眼睛是心灵的窗户。遇到高兴的事,他( );遇到愤怒的事,他( );遇到伤心的事,他( )。

写话片段2:

眼睛无法听到( ),无法品尝( )。但,作为五官之首,眼睛的功劳最大了。没有他( ),没有他( ),没有他( )。

让学生运用课堂上学到的拟人、比喻、排比的修辞手法和先抑后扬的写作方法进行尝试性练习,真正做到了学以致用,语用为上;学生参与其中,自主倾吐,乐在其中。通过课堂小练笔这样的语文实践活动,将写在教材上的语文要素转化为学生的语文关键能力。

(三)课外再延展,学生自主读

通过《手指》一文的语言文字,让学生走近作家丰子恺,了解到:在丰子恺的眼中,万事万物皆可爱,哪怕是手指,也有自己的个性和价值。作家善于独具匠心地选取日常生活中那些被人们忽视的事物,留给读者无尽回味的余地。

课后,带领学生再次走近丰子恺,读读他的其他文章,譬如《“不生眼睛”的扁豆秧》《“不喝肉汤”的杨柳》《蜜蜂》等,进一步感受作家风趣幽默的语言、耐人寻味的哲理、独具匠心的选材。