访谈类脱口秀中的跨文化传播研究

康卓君

【摘要】全球社会已经形成了一个跨文化、跨国界的人际传播网络,人与人之间的频繁交往成为时代的基本特征,传播能力更是前所未有地影响了人们的生活,跨文化传播的重要性愈加突出。《非正式会谈》以模拟会谈的方式,为各国代表搭建了平等对话的平台,求同存异,打破了固有的文化偏见,其中所展现的跨文化传播现象值得研究。

【关键词】跨文化传播;非正式会谈;对话式传播

中图分类号:G241 文献标识码:A DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2022.04.079

《非正式会谈》是由湖北卫视和bilibili联合打造的全球文化访谈类脱口秀,通过演播室模拟搭建真实会谈场景,嘉宾主持人围着圆桌进行谈论交流,由来自美国、俄罗斯、阿根廷、日本、澳大利亚等10个国家的11位在华青年代表组成嘉宾阵容,每个人都特点鲜明,但坚持求同存异的原则,通过对话传播交流消除跨文化刻板印象,正视文化差异,形成文化认同,展现世界文化多样性。

1. 《非正式会谈》节目要素分析

1.1 发挥灵魂作用的节目主持人

访谈类节目主持人的重要性是不言而喻的,《非正式会谈》对主持人的定位具有新意,在节目中,大左、杨迪、陈超、陈铭四个人组合并不是普通意义上的主持人,节目对他们主持人的身份界定是模糊的,在节目中,大左是会长,负责广告的播报和流程的控制,而杨迪是副会长,陈铭是秘书长,陈超则是书记官。四个人各具特色,各司其职,堪称完美组合。

访谈节目的主持人既要在开始前做好与话题相关的充分地准备工作,也要在现场具有极强的对节目的驾驭能力。大左凭借十年以上的主持经验,幽默睿智,是节目的核心主持人。杨迪曾在东方卫视和浙江卫视主持,风趣幽默的语言风格,搭配其时不时的搞怪,让观众觉得他可亲可近,是节目的“润滑剂”。陈超湖北卫视女主持人,是节目的唯一一位女性,她站在女性视角来看待问题,增加了节目的新鲜感和话语结构的多元化。陈铭不仅是武汉大学新闻与传播学院讲师,也是《奇葩说第五季》的BBking,被誉为“在世界中心呼唤爱”的“正能量代言人”,他凭借自己丰富的学识,擅长用逻辑与例子来与各国代表进行深度交流,并对讨论的话题进行升华总结,既保证了节目的娱乐性,也保证了节目的深度。

1.2 身份多元化的嘉宾设置

传统关于社会性话题的访谈节目,基本上以业界的专家学者或者权威人士为主角,但《非正式会谈》跳出了平时的精英框架,在嘉宾的选择上進行了大胆的尝试,邀请到了具有不同身份、背景、国籍的嘉宾加入节目来表达观点。他们来自不同的国家,有的甚至是混血,有着不同的职业和社会背景,这决定了他们看待问题的不同视角,也使得在话题讨论时更加多元化,他们不仅仅代表的是他们自己,更代表着自己身后的国家,在这个层面上,体现了各国的价值取向,真正实践了多元跨文化观点的碰撞。

这样的嘉宾设置让他们自由的阐述自己的观点并对一个问题展开讨论,产生了不同的化学反应,并试图在交流过程中来力争证明自己观点的合理性与正确性。从节目效果上看,传达了世界各国的声音,各国代表提出了不同于刻板印象观点的思考结果,更好地实现了跨文化传播。

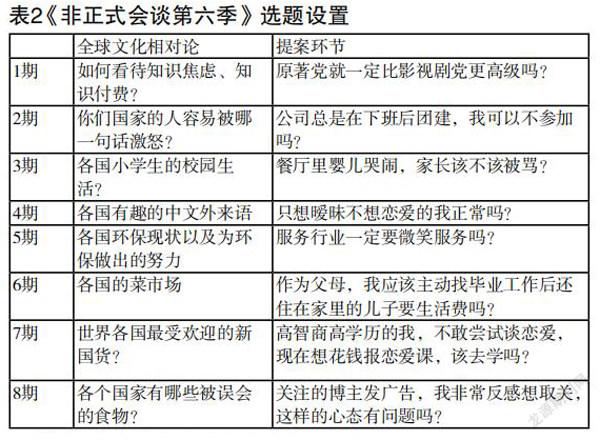

1.3 充满对抗性的话题选择

好的话题往往是一个节目成功的保证,访谈类节目话题的好坏在很大程度上决定了观众是否愿意收看这档节目。《非正式会谈》以对话语言为传播手段,以跨文化交流为节目特色,引导观众以包容的心态面对不同的文化,在话题选择上,以软性话题为主并且具有开放性,这些议题使得地域带来的藩篱被打破,在全球议题中也是十分有意义的。这些选题涉及生活、职场、教育、情感等各个领域,深入社会各个层面,都具有多元的价值标准,像“各国环保现状”“如何看待知识付费”等一些反映社会转型时期的新问题,这些选题具有很大的拓展性空间,激发了各国代表不同立场和多元价值的碰撞。

2. 《非正式会谈》的跨文化传播分析

2.1 对话式传播

对话是一种传播方式,是实现合理交往的有效途径,哈贝马斯在“交往理性”理论中提出,传播沟通是一切主体存在的前提和基本方式;传播沟通的过程就是通过主体之间的平等互动达成理解并在主体之间生成意义的过程。在《非正式会谈》第六季中,曾提到知识付费的话题,在中国生活的这些外国嘉宾们,分享了自己国家关于知识付费的文化。俄罗斯代表萨沙,就讲中国从制造业转向创造业的结构转型中,催生了知识付费,而他在中国感受到了知识付费的崛起,并且以罗振宇的逻辑思维举例,表明对一个文化的了解是要聚沙成塔慢慢积累。

在跨文化传播实践中,对话式传播是一种理想的有效传播方式,王怡红曾强调“在传播的关系中,没有对话,传播就是一种声音的独白”不同文化共存的前提是文化对话与文化合作,善于对话的文化才能从其他的文化中得到借鉴并从中受益。《非正式会谈》提到在中国的传统语言当中,是没有“我爱你”这个词组的,是受到了西方的语言跟语法的影响,而这很好地体现了中华民族的文化是善于对话的文化,文化因为多样而交流,因为交流而互鉴,因为互鉴而发展。

2.2 对话的倾听

“对话的倾听”理论认为,在对话中,“倾听”不是单纯地听,“说话”也不是单纯地说,“倾听”与“说话”交织在一起,互为依靠,不是脱节、间隔的观念,对话者的注意力要置于传播互动过程本身。

在节目中,每次的提案环节每位代表都会针对问题来表达自己的观点,例如在“原著党就一定比影视剧党高级吗”这一提案中,澳大利亚代表孟杰明认为原著党比影视剧党高级,在他看来,看书你就是自己的导演,你能得到最原汁原味的思想,需要用自己的想象力和作者一起完成这个故事,这是一种更高级的享受。针对孟杰明提到的想象力,泰国代表天乐立马给出了反对意见,视频比文字更加可以很生动清晰地学到知识,而且更快、不浪费时间,看过的东西也可以记得更深。

这一过程,很好地表现了跨文化传播中的对话的倾听,这个对话的过程是一个共享的活动,大家彼此本着尊重、信任的态度倾听对方,并和对方沟通交流,来传递信息分享观念,接收受文化差异所带来的影响,求同存异得出结论,不强迫别人认同和接收自己所认为的高级,每个人都不一样大家各取所需,拥有自己定义的高级,各种文化的碰撞过后实现相互的认同。

2.3 破除刻板印象,呈现各国生活方式

列维·斯特劳斯认为,不能从静止的方面看待人类文化的差异性,“由于地理的遥远,环境的特殊性,以及他们对其他人类的无知,人们建立了不同的文化”,跨文化传播中很容易形成刻板印象,对某一文化群体有整体认知错误。《非正式会谈》中,致力于消解刻板印象,通过“全球文化相对论”的环节呈现了各国不同的生活方式。

在很多人的刻板印象中,非洲国家的人应该是黑皮肤的,但实际上南非的白人的占有率是10%,肯尼亚、刚果、尼日利亚都有白人;通过节目,观众还了解到日本的垃圾分类很严格,最严格地是上胜町地区有45种垃圾分类方法,每天还有固定扔垃圾的时间,要去固定场所扔垃圾;澳洲的小学生们都会到巴拉瑞特待一个星期,在那里孩子们不仅体验过去年代的风土人情,还可以学习淘金的技能。种种之前的刻板印象和误解都在这里被打破,消除文化隔阂。

3. 《非正式会谈》的跨文化传播意义

3.1 减少认知误差,彰显中国自信

社会的发展与人类和谐共生是需要建立在文明的基础之上,无论哪个文明,无论说着什么语言,基本的礼貌是跨越文化而存在的,中国的实力越来越强大,在国际上拥有了更多地话语权,中国声音更加响亮,中国制造的产品随着中国文化的输出有了更高的附加值。像中式妆容以及中国的化妆品在日本很流行,很多日本美妆博主都会分析中国化妆品;在泰国书店销售量排名前十的都是中国网络小说;土耳其人现在流行玩中国的指尖陀螺,把它作为流行的解压方式;澳大利亚流行喝中国奶茶,奶茶单价甚至比咖啡还贵;阿根廷、法国最受欢迎的中国品牌是小米;中国的视频博主李子柒很受美国人关注等等,都说明了我国“文化强国”战略的正确部署,民族自信心、文化自信在不断增强,减少了西方国家对中国的认知误差和刻板印象。

3.2 消解跨文化传播中的定势偏见,树立国际传播新形象

单波曾指出:偏见之可怕“不在偏见本身”,而是在“偏见隐含的社会文化心理机制”。真实的情感受到很大的冒犯,往往是對方讲的话触碰到了一些深刻的需求,而人们需要更多地被尊重、被赏识、被理解、被照顾,当归属感被刺痛时会极大的激发一个人的情绪。《非正式会谈》中认为尊重是跨文化传播中一件最需要的事情,不要因为自己的不了解而去冒犯别人,因为尊重所以才会彼此更加了解。《非正式会谈》中,意大利代表阿雷说菠萝披萨根本不是意大利菜,意大利人难以接受,主持人杨迪很快把手中的菠萝披萨收了起来,从很小的点体现了中国在尊重彼此的习俗上相互交往,对不同族群、国家的文化宽容、理解和尊重,倡导了多元文化的价值观,更好地树立了国家形象。

3.3 加深价值认同,促进中外文化交流

文化认同是持续稳定发生效用的,是人们在不同文化的相互关照中进行的选择,不同文化在珍视和认同自己文化的基础上,对其他文化的认同也在放大,《非正式会谈》立足于全球文化交流,借助海外媒体进行国际传播,不仅提升了该栏目的国际知名度,扩大了栏目的国际影响力,还在不知不觉中担负起了塑造中国国家形象、破除由文化差异所引起的误读和冲突、促进中国文化走出去的职责和使命,加深了中国对世界各国文化以及外国对中国文化的理解,促进了中外文化的交流。

4. 结语

《非正式会谈》六季节目在豆瓣评分均分在9.1分以上,第六季的slogan是“我可以不一样”,为来自不同国家的主体提供了跨文化平等交流的机会,体现了节目求同存异的原则。同时创造了跨文化传播的新范本、新形式。未来,如何更好地感知世界,让世界感受中国文化,加速全球文化流动,是未来综艺节目思考的重要母题。

参考文献:

[1]中国新闻网.对话《奇葩说》冠军陈铭:马薇薇口中的“标准人”[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1619360055619988148&wfr=spider&for=pc

[2]王怡红.当代人际传播研究与对话问题[J].学习与实践.2006,11.

[3]克劳德·列维·斯特劳斯.《结构人类学》第二卷[M].俞宣孟等译.上海:上海译文出版社:359-360.

[4]单波.跨文化传播的基本理论命题[J].画质师范大学学报.2011,1.

[5]赵愿.中国饮食文化类纪录片的国家文化形象建构[D].河北经贸大学,2020.

[6]曹司琪.从“对内”走向“对外”[D].吉林大学,2020.

[7]郑雨晨.“一带一路”倡议下综艺节目的跨文化传播研究[J].传播力研究,2020,4(07):53-54.

[8]林阿强.跨文化传播视域下的国家形象塑造——以《远方的家·一带一路》为例[J].视听,2020(01):47-48.