基于“图形—背景理论”的英语特指问句问答机制研究

宁晓兰

(新乡学院 外国语学院,河南 新乡 543003)

根据答语提供信息内容的性质, 英语疑问句可分为是非问句和特指问句。 特指问句在句法结构上体现为 “WHˉ疑问词+助词+谓语动词+其他词语+?”的句式, 要求答话者在一个特指的论域内提取一个命题或概念作答[1]。

英语特指问句作为疑问句的一个重要类型,在认知语言学领域备受关注。 唐燕玲等从认知语言学角度指出了英语特指问句中“WHˉ疑问词”移位的根本原因是其焦点化成分必须在句首得到凸显[2]。 曾国才在“图形—背景理论”和“凸显理论”框架下阐述了英语特指问句的句法动因,即在“WHˉ构式”框架里,表征事件空间存在属性的“WHˉ语词”和表征事件时间存在属性的助词在句法层面的投射[3]。 这些研究只关注特指问句本身,没有将答语列入研究范围。

对话句法学理论的问世使得一些学者开始从认知的视角将特指问句置于对话的语境中来研究[4]。 王寅等在对话句法学理论框架下研究了英语特指问句和答语的句法关联程度, 对不同共振关系类型进行了量化研究[5]。 刘姗等基于“顺应—关联模式”对英语特指问答对话进行了认知和语用层面的质性研究[6]。 然而,这些研究未从根本上阐明英语特指问句的问答机制。 本文拟在前人研究的基础上做进一步分析。

一、理论框架:“图形—背景理论”和“对话句法学理论”

(一)图形—背景理论

丹麦心理学家Rubin根据 “人面—花瓶幻觉图”(见图1)提出了“图形—背景理论”。 Talmy系统介绍了该理论并把它引入认知语言学的研究中[7]。 图形指某一认知概念或感知中突出的部分, 即被注意的焦点部分;背景指为识解图形而采取的参照系。在特指问句中,疑问词代表未知内容,是需要答话者分配较多注意力的被感事体,即注意的焦点,属于图形部分。 疑问词之外的部分(包括对话场景在内)为答话者提供了对疑问词进行识解的参照系,即背景知识,表示已知内容,不需要听话者进行太多认知加工。

图1 人面—花瓶幻觉图

有学者用“图形—背景理论”分析了英语中独立句式的句法结构,如文旭等用“图形—背景理论”对英语倒装句和被动句进行了认知分析[8],宫同喜基于“图形—背景理论”对英汉语序关系进行了对比分 析[9]。

由此可见,“图形—背景理论” 关注词语之间的横向线性组合, 为单句层面的句法结构提供了认知理据。究其根源,“图形—背景理论”涉及的认知主体至少有两个方面:一个是“图形—背景联结”的构建者,另一个是“图形—背景联结”的识解者。对于特指问答对话,问话者即是“图形—背景联结”的构建者,而答话者是识解者,因此“图形—背景理论”更适合于对问答对话认知机制的解析。 将 “图形—背景理论” 用于分析对话中紧邻句之间纵向平行关系的研究不多见,凸显了该项研究的必要性。

(二)对话句法学理论

传统的句法学着眼于句子内部的结构。 为了便于研究对话中问答句之间的纵向关系,Du Bois[4]提出了“对话句法理论”。该理论以对话语料为研究对象,分析话轮内部由于结构的映射、 耦合而产生的动态语法关系。当一个话语相伴另一个话语出现时,语言的构型被重复使用,形成平行结构,产生配对感知,进而引发共振,形成三类共振关系:完全共振、局部共振和零位共振。

王寅等基于“对话句法理论”和传承观对英语特指问答对话进行了语义共振分析[10],构建了基于事件域的“图式—例示模型”,指出特指问答对话在“信息共振” 层面存在差异是因为答话者采用了不同的合作策略[11]。他们的研究与先前学者相比,其分析对象由独立的句式扩展为问答对话,将“对话句法理论”进一步推广到语义和语用层面, 得出特指问答对话中问句和答语的语义共振关系和语用合作关系都形成了等级蕴含的结论, 但研究没有进一步解释英语特指问答对话在语义和语用层面共振关系形成等级蕴含的缘由。

二、特指问句和答语之间共振关系的认知分析

(一)图形和背景的分离、转换性在特指句问答中的体现

王寅认为图形和背景处于同一个场景内, 两者是相互分离的对立统一关系, 这叫做图形和背景的分离性。图形和背景之间是可以互相转换的。根据普雷格南茨原则,在“人面—花瓶幻觉图”中,花瓶部分因其连贯性和整体性更容易被识别为图形。 如果付出较大努力,也可将人脸看作图形,将花瓶部分看作背景,这就是图形和背景的转换[12]。 由此表明,图形部分和背景部分的认定不完全依赖于 “图形—背景联结”的构建者,还取决于“图形—背景联结”的识解者。

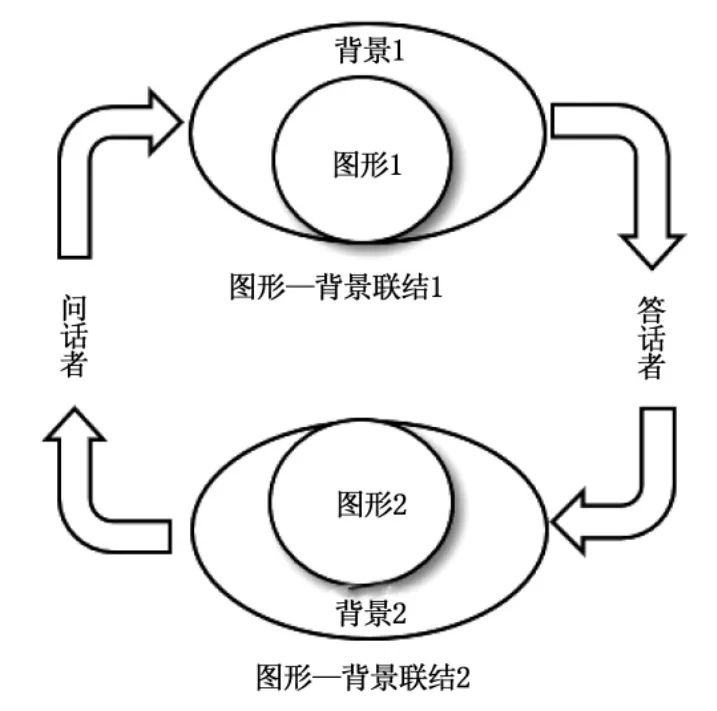

图形和背景之间可以分离和转换, 是特指问答对话中答话者对问句“图形—背景联结”的识解存在多种可能性的认知基础。在理想状态下,答话者对问话者构建的“图形—背景联结”的识解方式存在多种组合:(1)图形和背景分别被识解为图形和背景;(2)图形和背景分别被识解为背景和图形;(3)图形和背景皆被识解为图形;(4)图形和背景皆被识解为背景。 见图2。

图2 “图形—背景联结”的识解方式图

正如实际观察事物时, 我们常常看到的是某个点或区域,很难把注意力同时集中在图形和背景上,纯图形和纯背景的情形不会存在, 所以本文只关注前两种方式。

第一种方式是图形和背景分别被识解为图形和背景。 该识解方式的核心在于,问句的图形(即疑问焦点图式)被答话者识解为图形,使得问句的疑问焦点图式在答语中得到例示。因为只有当答话者对“图形—背景联结”的识解与问话者的意图一致时,答话者才有可能遵守合作原则, 为问句的焦点图式提供例示,所以此时问句和答语之间可形成完全共振、焦点共振和冗余共振。

根据Du Bois[4]提出的“基于语言建构语言”的话语产生机制,答话者可复制问话者设置的背景,对问句的焦点图式进行例示,从而满足问话者的询问。此类情况在句法关联程度、 语义层面和语用层面上都体现为完全共振。 例如:

Q: “Where are you calling from,please?”

A: “Yes,I’m calling from Binghampton,New York.”

答话者亦可承前省略背景义域, 仅就问句焦点图示进行例示,形成焦点共振。背景义域的省略不仅不影响信息的完整性,满足交际需求,还能使问话者在识解答语时更省力,符合语言交际的经济原则,较好地实现了合作原则中的“关联准则”。 例如:

Q: “Where are you calling from,please?”

A: “Binghampton,New York.”

根据合作原则的数量准则, 答话者作答时应该满足但不应超出交际所需的信息量。现实交际中,答话者除了针对特指问句中的疑问词(图形部分)作出回应,还可能提供更多信息,造成冗余共振。 冗余具有表现礼貌、消除歧义和凸显幽默等语用功能,如:

Q: “How did John do in his history examination?”

A: “Not at all well. They asked him things that happened before the poor boy was born.”

答话者对“图形—背景联结”的识解与问话者的意图一致并不意味着问句焦点图式一定能得到例示。 由于认知水平的限制,也存在答话者不能提供例示的情况, 此时答语与问句可能形成零位共振关系。 如:

Q:“Where is John today?”

A:“I’ve no idea.”

第二种方式是图形和背景分别被识解为背景和图形。在特定的交际环境中,预设是言语交际行为的先决条件,但由于预设的主观性和单项性等特点,在特指问答对话中, 问话者发出话语的预设不一定得到答话者的理解和认同。 例如:

Q: “Where did you buy this new bike?”

A: “You mean this one? It’s my sister’s.”

在该问句的“图形—背景联结”中,问话者的预设是答话者买了这辆新自行车, 他只是要询问购买的地点, 因此问句的图形部分是疑问焦点 “where”,“bike” 作为背景信息的一部分限定疑问焦点。 但答话者把更多注意力分配给背景部分的 “bike”, 并把“bike”识解为图形凸显在答语中。

(二)特指问答对话中的角色转换与“双图形—背景联结”理论

先前学者用 “图形—背景理论” 研究特指问句时,仅关注问句的“图形—背景联结”如何得到识解。在特指问句问答对话中, 答话者识解问句后依据自己的交际意图采用适合的交际策略进行作答的过程也是构建“图形—背景联结”的过程。因此,问句是问话者构建的“图形—背景联结”,答语是答话者基于问句构建的另外一个“图形—背景联结”,这就是“双图形—背景联结”理论。

根据话轮分配理论,在话轮转换过程中,交际者不断改变自己的角色,即说话人变成听话人,听话人变成说话人。在特指问句问答对话中,问话者和答话者的角色可以互相转换。 如图3所示。

图3 特指问句问答中的角色转换图

在特指问答对话中, 问话者完成问句的过程即是其构建特指问句的“图形—背景联结”的过程。 问话者将“WHˉ疑问词”作为图形置于句首,其余信息是突显WHˉ事件的背景。 答话者依据该“图形—背景联结”构建第二个“图形—背景联结”供问话者识解,如图4所示。

图4 特指问答对话中的“双图形—背景联结”

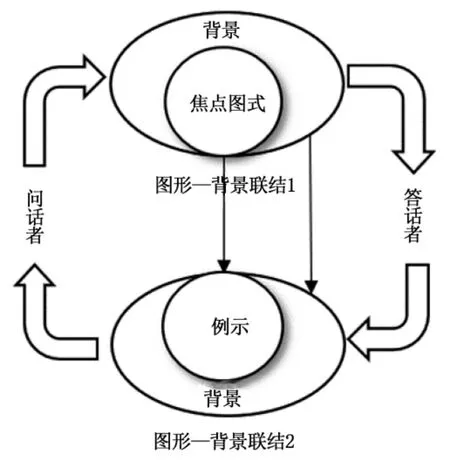

特指问句和答语共享某事件域的时空定位[13]。问句提供事件域中的框架结构,即构建“图形—背景联结”,答话者可以选择问句原背景作为其背景,将其复制到答语中, 加上对问句焦点图式的例示,形成完全共振关系。其“双图形—背景联结”示意如图5所示。

图5 “双图形—背景联结”与完全共振

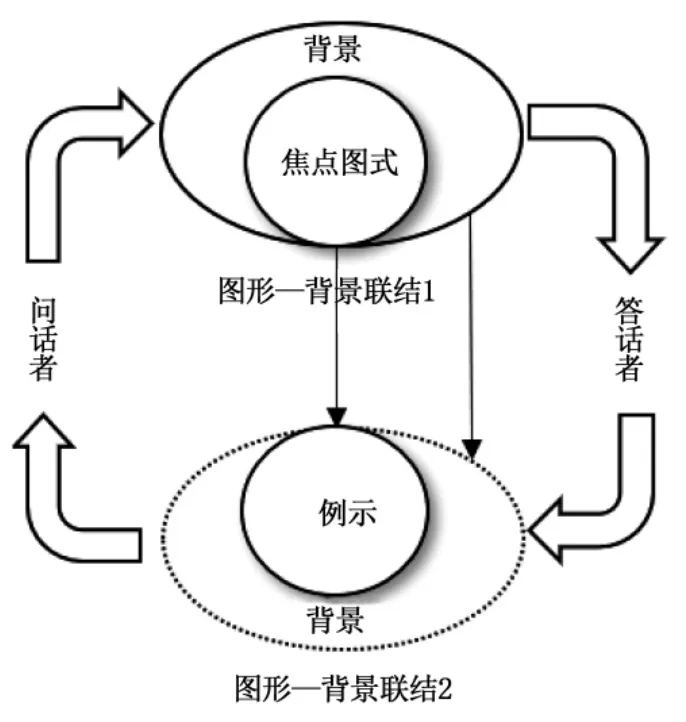

交际主体在保证实现交际功能的前提下, 会遵守经济原则。 答话者在构建“图形—背景联结”过程中,可基于问句和答语的传承关系省略背景部分,仅对问句的焦点图式进行例示,形成焦点共振关系。与形成完全共振关系的问答对话相比, 问话者付出较少的认知加工努力即可从该例示中得到满足。其“双图形—背景联结”的关系如图6所示。

图6 “双图形—背景联结”与焦点共振

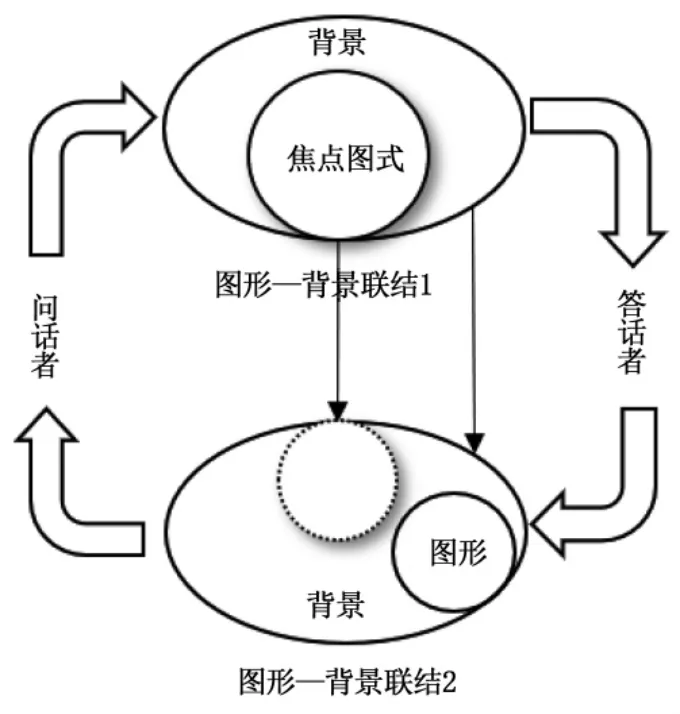

言语交际行为中, 交际主体对话语形式标识的选择受交际意图、主体自身的认知、背景知识和交际情景等多种因素的制约。在特指问答对话中,答话者在某个或某些因素制约下, 可能有意或无意避开问句焦点图式而就问句的背景义域大做文章, 问句和答语形成义域共振关系,其“双图形—背景联结”的关系如图7所示。

图7 “双图形—背景联结”与义域共振

答话者在基于问句构建另一个 “图形—背景联结”的基础上,亦可就此话题额外补充信息,造成冗余共振。在言语交际过程中,冗余信息一方面有解释强调的作用, 另一方面有转变话题或者转换话题的方向的功能。 例如:

Q: Who will take part in the space flight?

A: Astronauts from China, the United States and Russia. They will travel into space and discover something new about Mars. I really admire them. I’d like to be an astronaut when I grow up.

在该组对话中,问话者和答话者围绕“take part in the space flight”这一认知背景域展开对话,“who”作为问句的焦点图式,要求答话者提供例示。答话者用 “Astronauts from China, the United States and Russia”与问句中“who”形成“图式—例示”关系,与问句形成焦点共振, 继而对 “take part in the space flight”这一认知背景域进行了补充,陈述了宇航员们即将实现的太空飞行的目的, 甚至阐述了自己要做宇航员的人生目标,创造了新的话语可供性。

综上可知, 在分析特指问句问答对话时要关注到问话者与答话者的对话角色会发生转变, 当问话者完成问句后其角色就从说话者转为听话者, 答语与问句的共振关系直接影响到问话者对答语需要付出多少认知加工努力。在焦点共振关系中,答话者直接例示问句的疑问焦点, 问话者需要付出较少的认知加工努力就能从该例示中得到满足, 也最符合交际需求。 答话者亦可以在“双图形—背景联结”基础上额外补充信息,转变话题或转换话题方向,这也是答话者采用冗余共振策略所要实现的交际意图。

(三)共振关系的统计数据分析

王寅、曾国才[5]对美国COCA语料库的统计表明,英语特指问句和答语之间在语义层面形成了5种共振关系, 各种共振关系的特指问答语在总语料中占比存在差异:形成焦点共振的特指问答语对最多,占比39.5%;形成冗余共振的语对次之,占比33.6%;形成零位共振和完全共振的语对分别占比11.3%和8.5%;形成义域共振的语对最少,占比7.1%。

由以上数据可知, 以图形和背景分别被识解为图形和背景的方式形成的完全共振、 焦点共振和冗余共振的语对之和在总语料中占比81.6%,说明绝大部分特指问句的答话者以该方式识解问句。 以图形和背景分别被识解为背景和图形的方式形成义域共振的语对占总语料的7.1%, 说明以该方式识解问句的情况较为少见。 两种方式都可能形成零位共振关系, 根据目前的数据无法确定哪种方式形成的零位共振比例更高。

根据特指问答对话的 “双图形—背景理论”,答语是第二个“图形—背景联结”。 为了便于问话者识解该“图形—背景联结”,答话者尽量使图形得到凸显,这是焦点共振占比远高于完全共振的认知理据。答语与问句形成冗余共振的前提是答语对问句的焦点图式进行了例示, 冗余共振关系包含了焦点共振和完全共振关系, 但二者在冗余共振关系中的占比有待进一步统计研究。

三、结语

本文以“图形—背景理论”和对话句法学理论为基础,根据“图形—背景联结”的分离性和转换性提出了特指问答对话中答话者对问句 “图形—背景联结”常见的两种识解方式:第一种,图形和背景分别被识解为图形和背景;第二种,图形和背景分别被识解为背景和图形。 以此解释了特指问句问答对话中的共振关系形成等级蕴含的原因。

特指问句问答对话中的问句和答语形成了 “双图形—背景联结”,因此我们在关注问句的“图形—背景联结”的同时,还应该关注答语的“图形—背景结构”,这不仅为研究特指问句的会话策略提供了新的思路,还期待对其他类型的会话研究有所启示。