汉字的书写之美(上)

邱正伦

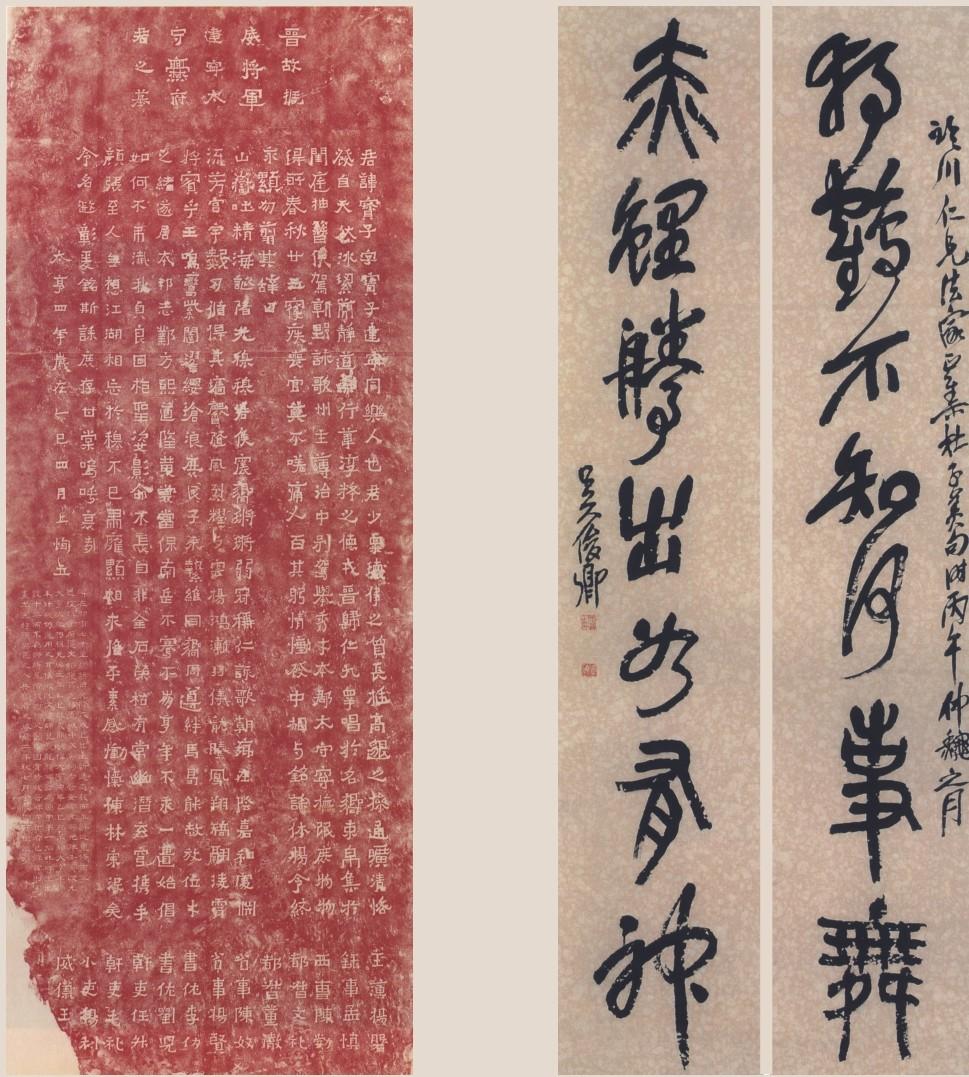

针对书坛近来热议的书法“合化合体”学术话题,笔者有感于此,特别是张公者先生所著的《合体论》,书中提出如下观点:“我们姑且把由两种以上字体于同一幅作品中出现,且融合化一而具有书法审美准则的书法创作称之为‘书法合化。把这类作品称之为‘合体。”更进一步说,这一观点实则是公者先生对书法“合化合体”所下的定义。

就书写中的“合化”也罢,“合体”也罢,实则都无法绕过汉字的书写这一必经环节。正如公者在他的定义中所言,“把由两种以上字体于同一幅作品中出现”的书法创作称之为“书法合化”,这类作品称之为“合体”。可见,“合化合体”皆是对文字的“合化合体”。就书法艺术而言,就是对汉字(本文在这里所讲的“汉字”是包括汉以前的甲骨文、金文、大篆、小篆在内的文字范围)的“合化合体”。或者可以说,书法就是以汉字书写作为表现方式的一门艺术。我们要认识和理解书法,就必须了解汉字,了解汉字的发生、发展和它的特点,特别是书法的早期发展。从根本上讲,书法就是与汉字的发展紧密相连的,借用张公者的说法,书法就是汉字“合化合体”的书写艺术。

关于汉字究竟是如何形成的问题,文字学界有不同的看法。在汉字发展的历史中,文字的产生始终和一种传说相关,那就是人们十分情愿把文字的创造归功于仓颉。传说仓颉造出文字后,整个世界发生了惊天地泣鬼神的事情。西汉刘安所著《淮南子·本经训》中有言:“天雨粟,鬼夜哭”。之所以文字的出现会产生惊天地泣鬼神的事情,这绝不仅仅是传说的神奇性,也不仅仅是文字产生的本源性,而是关乎人类生命存在状态的创世性和独立性。文字的产生,使人类的生命存在长上了飞翔的翅膀,使人类的眼睛产生了超越性和照明性。正是这传说中的仓颉和他的4只眼睛所创造的文字,指引华夏民族走出了黑夜,迎来华夏民族文明的曙光。

可以说文字从一诞生开始,就是自然物象与人类思维相结合的产物,体现了先民观察提炼和模拟事物特征的才能与智慧。正因为如此,对汉字的书写能力同时也是一种造型能力的体现,而且这正是汉字书写能够发展成为艺术创作的重要条件。

迄今为止,笔者依然认为,中国书法艺术实际上就是汉字的艺术。我们都知道,中国书法艺术主要分成五大书体,即篆隶楷行草。这五大书体都没有超出汉字的文字范畴,或者说都没有超出汉字的文字边界。整个中国书法的美学指向都是基于汉字自身蕴藏着的审美信息和审美光芒。因此,要探索中国书法艺术的美学指向,必须从中国汉字入手,从汉字的发生和汉字特定的内在系统入手,才能从根本上有所发现和收获。在我看来,汉字是书法艺术中的一支灯,离开了汉字,整个书法艺术就会陷入广大的黑暗。至于这盏灯如何才能点亮,当然要凭借一刻也不能停止的书写。只有经由一刻也不能停止的书写活动,才能将书法艺术中的汉字灯盏点亮,否则眼前依然是一片广大的黑暗。

照此说来,一部书法史,就是一部汉字史;更进一步说,一部书法史就是一部汉字的书写史;一部书法艺术的美学史,也就是汉字书写的审美史。试想,如果离开中国汉字的文化领域来抽象地探讨中国书法艺术和书法艺术的美学指向,只能是像鲁迅先生所指出的某些人的文化举动,为让自己飞起来,以为抓着自己的头发往上提就能离开地面;如果离开汉字的书写来谈论书法艺术如何耀眼,就如同谈论一个从来就没有跳过舞的人却说他的舞蹈多么多么迷人。因此,可以做这样一个比喻,汉字是书法的身体,书写则是书法的舞蹈。

正是基于这样的思考,本文想从汉字美学演化系统同五大书体之间的内在关系来予以探讨和阐释。我这里所说的汉字,已经不是仅仅停留在汉朝使用的文字上了,或者说就汉字的概念而言,这里不是就汉朝运用的文字予以定义,而是指中国文字的整个产生与发展而来的文字。这里所言及的篆隶楷行草五大书体是指与汉字紧密联系的文字体裁,而非离开汉字本体的书法体裁。有关篆隶楷行草五大书体,无一不是同汉字本身密切联系在一起的。篆书、隶书、楷书都比较好理解,其本身就归属在汉字的体系内的,至于行书特别是草书,要归纳在汉字的文字系统中,就会引发一些理解上的混乱。其实,我们不必做过多的、过分复杂的界定就已经很清楚了,不要说行书,即便是草书,即便是草书中的狂草和大草,其命名的源头就是冲着对汉字字体的书写而来的,离开了汉字,所说的行书也罢,草书也罢,都将不复存在。

在对五大书体的审美阐释之前,笔者已经对书法艺术是建立在汉字书写基础上的相关问题做了一个概要的阐释。其中已经表明,书法艺术离不开对汉字的书写。五大书体固然如此:无论是篆书、隶书、楷书,亦或是行草书,都是具体的书写使然。离开了书写,所有书体和书体的划分,包括每一种书体的法度都将失去意义。刘熙载在《书概》中说:“书者,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰:如其人而已。”刘熙载在这里探讨的“书者,如也”,实际上就是在从书法创作层面探讨书写的无限可能性。因此,离开了具体的书写过程,书法作为艺术的审美创作和审美鉴赏都将成为子虚乌有的事情。用张公者先生一直致力于的“合化合体”理论而言,书写本身就是各个书体的“合化”存在。离开了书写方式,任何书体的存在都将失去意义。具体地说,篆书也罢,隶书也罢,行书也罢,楷书也罢,草书也罢,这些书体都是名词,都是静态的存在,或者说都是书写的结果。而只有“书写”二字本身是动词,是每一种书体审美显现的必经途径。这里不可能对这一问题做系统阐释,在此牵涉于此,仅仅做一提及。

接下来,本文就汉字的书写之美,依照篆隶楷行草五大书体和以张公者先生等书家引发的“合体”书体分别作相应的阐释与分析。

一、篆书之美

言及篆书,我们今天习惯于从分类学和书体的固定角度来探讨,言及篆书之美,我们更是从自我先见来认定其有千古不变的美感。事实究竟怎样,我们只要看看篆书的生成就可以明了这一点。不论是甲骨文,抑或是后来的金文,文字产生的源头都是人类祖先为达到与天地同在,通过祭祀、占卜等方式来与天地万物对话、沟通,探秘世界和自身的奥秘。成为书体已经是很后来的事情了。因此,仅仅从书体的角度来还原篆书,包括所有的书体,这种方式无疑带有无所逃逸的局限性。

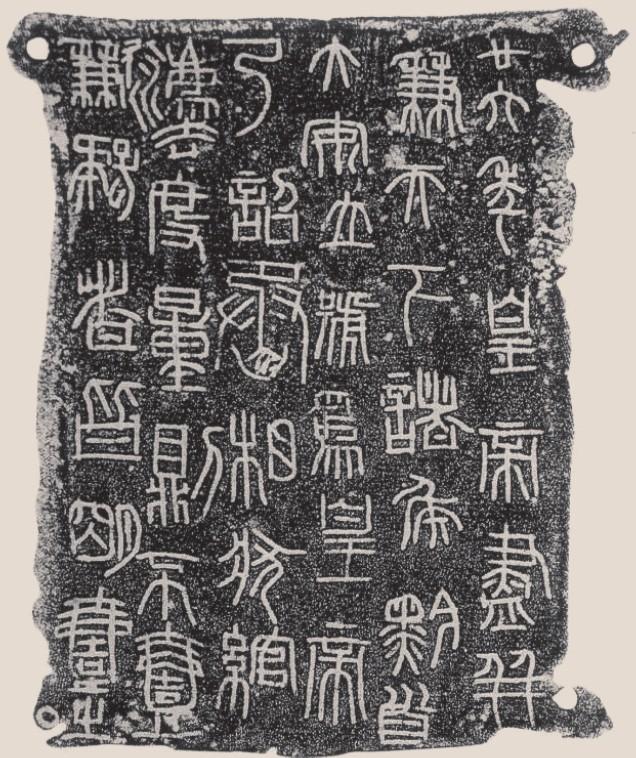

就篆书而言,按照学界的共识,主要包括甲骨文、金文、籀文、石鼓文、秦小篆,等等。在公元前16世纪至公元前11世纪的商代,文字获得了一个显著的发展,也为书法艺术的形成奠定了基础。商人崇拜祖先,信仰鬼神,占卜和祭祀在生活中占有重要地位。当时的人们对于狩猎、战争、疾病、生育、农事、天气等内容,都要预先占卜,以决定自己的行为。巫师利用龟甲进行占卜,再把占卜的结果书写刻画在甲骨上,这些文字被后人统称为甲骨文,也叫卜辞。

甲骨文的出土为书法艺术提供了新的启发和借鉴来源。进入20世纪以后,许多书法家纷纷采用甲骨文来进行创作,这些具有创造性的利用和发挥,使这一古老的字体风格又焕发出新鲜的活力,也为书法领域增添了异彩纷呈的审美现实。

从商代后期开始到战国晚期的近千年间,汉字和书法都取得了极大的发展,不仅文字的应用以及载体材质都呈现出多样化的拓展,书写技巧与风格也进一步走向成熟。后世将这一时期的字体统称为大篆。商周时期是中国历史上青铜器制造的繁荣阶段,当时的统治阶层为了显示自己的权势与富有,铸造了大量精美的青铜器。

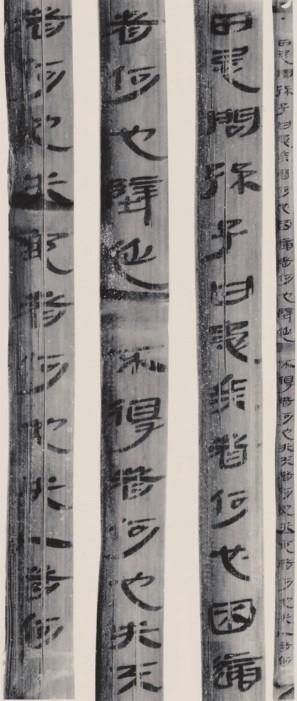

与此同时,文字的载体也进一步拓展。除了在青铜器上铸刻铭文外,丝帛、竹简、石头都被用来当做书写过镌刻文字的材料。这些书迹因材质手法的不同而效果各异,反映了这一时期书法风格的丰富多彩。其中楚国系统的金文不仅点画纤细精巧,还往往在笔画中添加龙、鸟、虫、鱼等装饰形象,形成了新奇别致的鸟虫书体。在墨迹方面,湖南出土的战国帛书楚简,陕西出土的《侯马盟书》都是当事人手写的原迹,尽管因地域差别而风格有所不同,但都能做到用笔娴熟灵动,结体严谨准确,风格稳定而有规律,显示出很高的技巧水平。在战国时期缤纷多样的书法风格中,秦国文字延续了西周严谨的正统书风,秦国书迹中最著名的作品首推石鼓文,其内容是十首关于秦王田猎活动,歌颂其功绩的四言诗,因镌刻在10块鼓形花岗岩上而得名。

秦始皇在建立大一统王朝之后立即颁布了一系列统一措施,其中重要的一项便是废除与秦国字体不相符合的六国字体,所谓“车同轨,书同文,行同伦”就是这一现实的概括。这一时期,将原有的秦国字体加以规范整理,作为新的标准字体,后人将秦国统一后的标准字体称为小篆,又叫秦篆,而将此前的所有字体统称为大篆。与大篆相比,秦朝小篆保留了从前秦国的字体结构,但已经基本上去掉了象形因素或装饰成分,其方整的结构显得更加抽象,流畅的笔画则突出了对书写技巧的要求,这种风格与刚刚建立起来的统一政权的施政理想十分协调,表现出一种均衡和谐、秩序井然的美感。

二、隶书的书写之美

有关隶书,笔者的第一感觉不是它怎么书写,不是谈论它的技法,不是它的蚕头燕尾,它的横平竖直,根本不是这些。袒露笔者最初的看法,我一直都在琢磨,为什么叫隶书?又为什么叫隶变?词典里的解释当然重要,但追问与反思就更不能缺少。

我们都知道,秦汉之际,群雄逐鹿,天下纷争。频繁的战争和政权交替,大量的政令和文书需要通过抄写来传达发布。于是结构复杂,笔画工整的篆书便显得难以适应快速书写的要求。为提高效率,人们在书写时对篆字的结构做简化处理,这种习惯逐渐固定下来,由此形成了一种新的手写字体。这种字体在当时相当于隶属标准篆书的辅佐形式,所以被称为隶书或佐书。

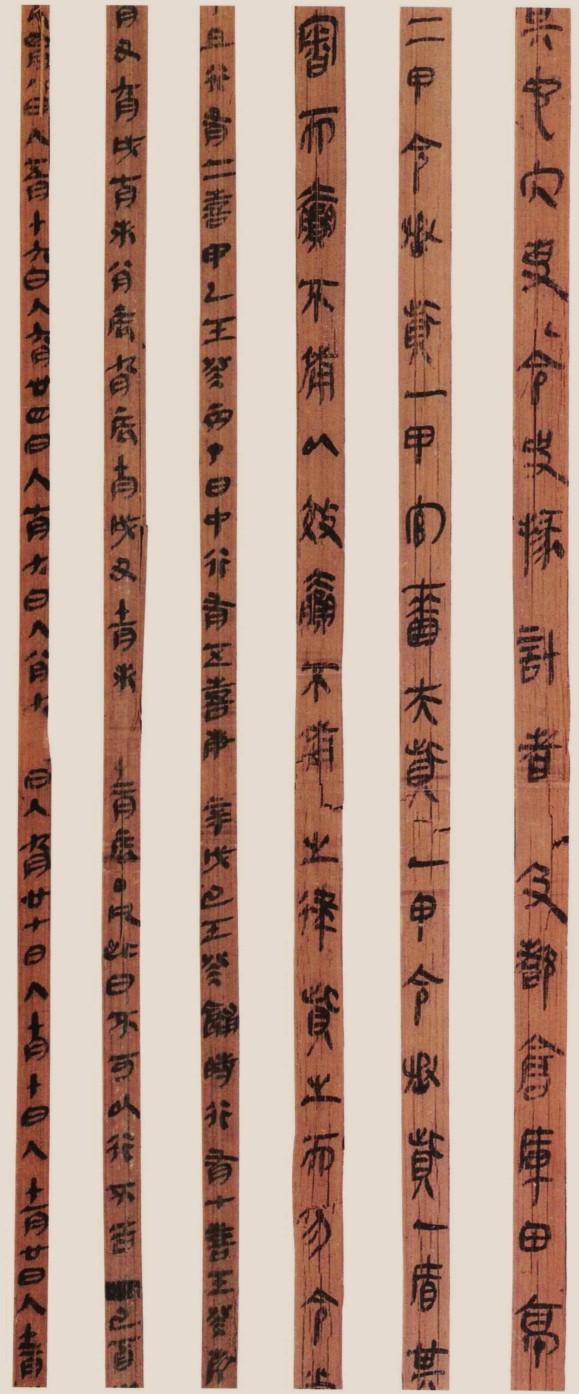

西汉前期,隶书处于早期发展阶段,具有篆隶两种书体的特点,如湖南出土的《睡虎地秦简》《里耶秦简》以及马王堆西汉帛书上的字迹,都属于这一过渡阶段的典型面目。从字形结构上看,早期的隶书还保留着很多象形的痕迹和篆书特有的结构方法,篆书圆转的弧形笔画已经大大减少,取而代之的是直笔方折的简化结构。同时篆书中复杂排列的平行笔画也往往被合并或省略,字形变得更容易辨认和书写。为了区别于后来成熟的隶书,习惯上将早期的隶书称为古隶或秦隶。从书法技巧上看,尽管隶书的结构比篆书有所简化,但书写的技巧动作却更为丰富。

通过大量出土的汉代简牍墨迹可以看出,隶书在西汉中期已经开始进入了成熟的阶段,属于西汉时期的甘肃武威仪礼简、山东银雀山汉简等作品,都反映出成熟隶书的特征。作为成熟隶书的标志,首先是这一时期的作品,字形结构已经完全去掉篆书痕迹,笔画主要有横向、垂直和斜线三种不同方向的直线构成,字形则以方正而略带横宽的体式为特征,分布均匀,左右对称。在书写技巧上,这时的隶书点画形态已经达到相当统一的程度,起笔收笔处都有相应的提按顿挫动作,每个字中都有一笔长横或长捺,在收笔时做夸张的波挑处理,这也是隶书技巧中最显著的特征。

值得指出的是,这些作者对以上技巧原则的掌握和运用都十分娴熟,并且通过书写时点画的粗细差别和速度的快慢节奏,表现出和谐统一中又有自然变化的艺术魅力。隶书的成熟对于汉字和书法的发展都有重大的意义。隶书出现以后,汉字结构的形态标准由此固定下来,并一直沿用至今。后来出现的楷书、行书和草书,都只是在书写技巧上的演变发挥。对于书法艺术来说,隶书突破了篆书的单一技巧,形成了一套具有统一规律,而又包含变化处理的法则,从而为汉字使用书写进一步向自觉的艺术形式演进奠定了基础。

东汉石刻上使用的都是当时的标准字体隶书,由于立碑刻铭是一件十分庄重的事情,书写者和镌刻者都格外认真,所以东汉隶书的艺术水平提高很快,并且呈现出丰富多彩的风格面貌。长期以来人们对于汉代隶书风格的认识和学习隶书技法的范本,主要就是依据这些东汉石刻。保存至今的汉代隶书石刻约有200余种,其中大部分集中在山东、河南、陕西等省。从书法看这些作品的点画大都横平竖直,笔法严谨,结体则方正饱满,均衡对称。在整体上偏重于凝重、端庄、朴实、浑厚的审美风格。尽管汉代隶书石刻显示出统一的时代精神,但如果从形式种类和技巧特点来考察,不同作品之间仍有明显的差异,形成了多种风格流派。

汉简隶书在全国绝大多数省市都有出土,风格也是争奇斗胜,各具特点,与石刻不同的是,简牍上的隶书都是汉代人的手写原件,在风格面目上不像碑刻那样统一严肃,书写技巧也相对灵活自然,显示出书写者娴熟的功力,以及个人习惯的流入,使人更感到亲切和真实。汉代是隶书的鼎盛时期,汉隶所展示的技巧规范及审美风格,代表了隶书发展的理想境界。直到今天仍然是研习隶书者所共同遵从的原则与追求的方向。近现代以来,书法界在前人基础上更加拓展了借鉴取法的范围,使隶书创作新奇迭出,至今仍保存着方兴未艾的趋势。

(未完待续)

(作者系西南大学美术学院教授、博士生导师)

——钱坫