“不可靠叙述者”的叙事功能及其戏剧张力

摘 要|韦恩·布思首次提出了“不可靠叙述”的概念,他以叙述者的言行、信仰、特征为基本坐标系,同“隐含 作者”的范式进行比较:倘若彼此的范式相一致,则叙述者是“可靠的”,反之则是“不可靠的”。电影中, 不可靠叙述者的形象通常是立体、多元的,以此为结构性要素的影像文本,其价值预设层面往往蕴含着 观察、认知社会的差异化视角,且指涉着“反传统”的审美取向,乃至生成“去中心化”的叙事结构。 据此,对这类角色的合理、有效设置,能让他们成为沟通理性与非理性、确定与不确定、虚构与非虚构、 戏剧与非戏剧的桥梁,拓宽影像作品表意实践上的可能。

关键词|电影叙事;不可靠叙述者;去中心化;社会互动;戏剧性

Copyright ? 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

叙述是人类集群性、社会性活动的重要环节, 也是人类根本意识的一部分[1]。影像叙事交流通常以日常生活交流为底本,在审美创造进程中建构意义、传递情感[2]。就叙事交流的范式而言,西摩·查特曼(Symour Chatman)总结出了一条迄今影响深远的“叙事—交流”情境链条[3],并对其流程及各个单元的概念进行了定义。其中,关涉“叙述者”的研究历来为学者们所重视,而“叙述者的可靠性” 这一命题也已从边缘走入了主流视界。因此,本文将聚焦“不可靠叙述者”(Unreliable Narrator)在影像叙事中的概念、特征,以及其承载的叙事、表意功能等议题进行研究,发现其所具备的戏剧张力。

一、不可靠叙述者的概念及类型特征

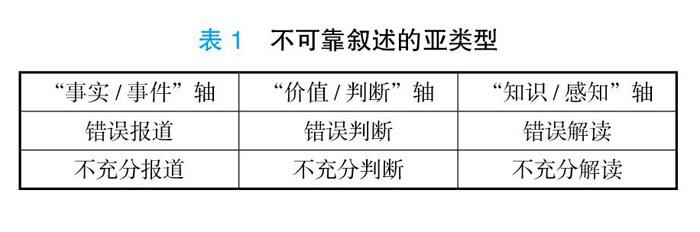

韦恩·布思(Wayne Clayson Booth)在著作《小说修辞学》(The Rhetoric of Fiction,1961)中以叙述者的审美、情感、信念、伦理等观念及其表达为基础坐标系,与“隐含作者”(Implied Author)的范式(Norms)进行比较[4],首次提出了“不可靠叙述”的命题。在影像文本中,如果二者的范式相一致,则叙述者是可靠的,反之则是不可靠的。如表1 所示,詹姆斯·费伦(James Phelan)在布思的理论基础上,界定、丰富了不可靠叙述的三个类型及六个亚类型,通过叙述者在轴线之间的比较、对位,展现人物复杂的情境、情感异动。

不可靠叙述者普遍见于虚构或非虚构的影像文本中,呈现在整体或局部的叙事交流进程内。譬如,《赎罪》(Atonement,2007)里十三岁的布里奥妮(Briony)就是一位典型的不可靠叙述者,她在已知侵犯表姐的罪犯的真实身份的事实前提之下,仍做出错误报道(事实/ 事件轴)——通过作伪证检举管家的儿子罗比(Robbie)。她的不可靠叙述既迫使罗比和爱侣塞西莉亚(Cecilia)分离,也驱动着她分别为了维持谎言、忏悔罪孽继续搭建不可靠叙述文本。

基于大众观影经验,角色在“智识”和“道德” 上的特殊性,常被视为组成不可靠叙述者类型脚本的关键要素。《赎罪》中的布里奥妮就具备在审美想象、艺术表达上的天赋。而布思则认为在道德上具有“弱点”的人物,相较而言更容易产生不可靠叙述。譬如,在《波斯语课》(Persischstunden, 2020)中,主人公吉尔斯(Gilles)作为大屠杀的幸存者,创作者在“悲剧叙事”框架中进一步对他进行了“人格化”和“非英雄化”的设计——作为一个普通人,他的道德标准、意志品质并不高于集中营内的一般囚犯,更遑论成为集中营内的进步、解放力量[1]。片头,在纳粹枪决犹太人时,创作者通过他主动卧倒、装死的细节精准地刻画了他贪生怕死、灵活狡黠的形象。显然,在已知的威胁面前,吉尔斯的价值排序中,生理、安全需求取代了关涉人格尊严和身份认同的尊重,自我实现需求成了首要动机目标。在它的驱使下,吉尔斯伪装成波斯人——二元冲突关系之外的中间群体以寻求生存。诚然,此类小人物的形象与“进步叙事”中所普遍期待的英雄式的主人公有着显著的差异性,甚至他的身份越界行动,在最初会给予受述者在道德判断层面上的负面观感。但他重构的价值排序模式,却进一步证实了大屠杀这一极端情境对于人性扭曲的可能。而围绕不可靠叙述者携带的“弱点”进行设计,也能拉近非犹太文化圈下的受述者对这段创伤性记忆的距离感,有助于他们产生理解,建立认同; 同时,也警示着人们此类创伤的泛化,即它并非产生于历史偶然性和犹太人身份的特殊性。但是,学者赵毅衡在《当说者被说的时候》中对“弱点说” 予以否定——布思忽视了“天真”可能反而是可靠叙述者的品质。并且,布思也遗漏了诸如卡夫卡小说中叙述者不以人物形式“在场”,以及“性格缺失”的情形[2]。

因此,影像叙事中,不可靠叙述者的类型脚本是难以用扁平化、符号化的修辞去进行阐释的,其脚本设置存在着“去中心化”的特质。不可靠叙述者处理信息的方式通常受到文化经验、个人阅历、价值预设、底层欲求、现实利益等多种因素的形塑, 其目标动机、戏剧行动均需要还原至社会互动的语境下进行具体的探讨。而这这一类型特质,既蕴藏着由叙述者所引入的观察、认知社会的独特视角, 也指向了以“反对传统价值”为主要理念的精神危机——历经知识爆炸、科技革命、世界大战、环境污染,使人类的精神、生存世界都处在一种不确定性、多元性、无中心性的威胁中。人们开始否定固有的价值观,否定理性,转向关注非理性因素的作用[3],尝试拓展不可靠叙述在表意实践上的潜能。

值得一提的是,不可靠叙述者不仅在叙事进程中能发挥重要作用,在叙事形式的拓展上亦然。也就是说,它隐含着生成“去中心化”叙事结构的可能。譬如,《公民凯恩》(Citizen Kane,1941)、《罗生门》(Rash? mon,1950)等直接以不可靠叙述者切入的作品:前者采用了与凯恩生前相关的人们的口述史,在他们的回忆、叙述中勾勒出了一个鲜活立体却难以“详尽叙述”的报业大王凯恩的形象;后者则在不同在场者、利益相关者的叙述中, 将一桩凶案的定夺,演绎得更为扑朔迷离。两部作品在形式与内容上,无不对好莱坞经典叙事范式提出了挑战。以“二元对立”为核心所建构的类型程式,在不可靠叙述者携带的不稳定(Instabilities) 因素中被消解了。换而言之,叙事被视为创作者与观众之间“编码”与“解码”的交互环节,而非从“叙述”到“接受”的线性流程,观众在和文本的互动中能获得“游戏式”的乐趣。而此类叙事风格, 在悬疑电影,乃至“谜题电影”(Puzzle Movies) 中也得到了广泛的运用。

二、不可靠叙述者的印象管理实践

社会学家欧文·戈夫曼(Erving Goffman)在《日常生活中的自我呈现》(The Presentation of Self in Everyday Life,1959)提出“印象管理”(Impression Management)这一人际互动策略,即人们以达到社会情境的同一性为目的,有意识或无意识地通过对言行、造型、姿态等自我标示性符号的控制,期待他人以自己预设的脚本观照自身并展开互动[1]。而这一社交策略在不可靠叙述者的视界中也被广泛应用,作为引导受述者对其叙述内容建立认同的主要叙事逻辑与手段。

电影《波斯语课》展现了克劳斯(Klaus)与吉尔斯之间跨越价值预设、种族身份、社会地位的友情。但不容忽视的是,这一设定成立的前提条件与他们的志趣、人格魅力不存在直接关联性,而是克劳斯学习波斯语的诉求和吉尔斯全新身份对二元关系模式的超越性耦合的结果,他们关系模式更多取决于克劳斯对于吉尔斯的不可靠叙述的接受和认同程度。因此,两类角色脚本——真实的和伪装的, 犹太人和波斯人,以及它们分别指涉的文化经验、价值理念、行为轨范间的差异性交汇于吉尔斯身上时,吉尔斯需要在两个脚本中做出选择、协调,即通过否定隐含作者的范式,来确立不可靠叙述者的范式的合法性,并有效地通过印象管理策略——语言、姿态、行动,让克劳斯对他的叙述“信以为真”。

首先,克劳斯的性格敏感、多疑、暴戾,并未直接给予吉尔斯充分信任。因此,叙事进程中有数次双方就身份议题交锋、对峙的段落,吉尔斯必须从容、镇定地回应克劳斯在姿态、话语上的压迫,避免露出破绽。聚会上,基于吉尔斯在仓促中编撰“波斯语”词汇时的无秩序,导致尚未完全信任吉尔斯的克劳斯骤然发现了他传授的语言中的漏洞——“面包”和“树”之间异词同音。经过粗略的社会推理,认为受到欺骗、背叛的克劳斯,在通过公开的暴力行为表达自己的愤怒之外,还将吉尔斯发配采石场——将他推向生命垂危的边缘。吉尔斯在因此被发配“采石场”后,仍然延续着对自己姿态的严格控制,以至于在受伤后的无意识中仍然呢喃由他编撰的“母亲”一词。这种无意识的流露于克劳斯而言,比日常交流中的信息输出更具有可信力,吉尔斯在化解这一危机的同时也获得了克劳斯发自内心的信任与庇护。其次,这次信任危机的背后其实蕴藏着吉尔斯最初在臆造语言时的无规律性、重复性等问题——对不可靠叙述的“可靠性” 带来威胁,而波斯语作为吉尔斯在集中营内的直接身份证明,他必须提供一套逻辑自洽的语言系统。因此,吉尔斯在吸取教训的基础上,巧妙地仿照语言的建构规律,以受难的犹太同胞们的名姓为词根进行创造,在增强这套语言系统的说服力时,也偶然地为这些被刻意抹去身份、存在的受难者们提供了见证。

另一次信任危机则是源于一个意外——集中营内出现了真正的波斯人,他的存在构成了吉尔斯身份、叙述的不可靠性的直接例证。而本次危机的解决则有赖于共同施展印象管理的剧班(Team)的组成。一方面,真正的波斯人因为不通德语,无法在接到指令之后,对马克思等人的刺激作出直接的回应,暂时避免了两种范式碰撞、比较的可能性。另一方面,吉尔斯对意大利兄弟有救命之恩,哥哥在将弟弟托付吉尔斯后,选择刺杀波斯人从而维持吉尔斯的表演——阻止即将发生的对质环节,并为此付出了生命的代价。

可以看到,在吉尔斯的不可靠叙述中,隐含作者的范式——真实的身份、语言系统所携带的不稳定性蛰伏在叙事交流进程中,挑战着稳定的故事环境、人物之间及自我的关系,成为创造戏剧性冲突, 驱动人物命运、身份、认知突转的结构性要素。而两种范式之间的矛盾关系也从吉尔斯通过印象管理所操纵的“前台”,延续到了表露真实自我的“后台”空间。然而,正如前文曾提到:吉尔斯遵循着二元逻辑来创建波斯人脚本,该脚本在一定程度上与“非犹太人”脚本相同。也就是说,在吉尔斯身上, 角色混同(Person-role Merger)的现象并非产生于两种具有随机性、滑动性特征的脚本间,反而是由他对其先赋身份不充分、不完全的认同造成。但是, 当他对犹太人在集中营内的遭遇产生同情,并意识到意大利兄弟中的哥哥为了帮助他,即为维持他的表演而付出生命之际,吉尔斯随着不可靠叙述而产生的“角色混同”也彻底瓦解了。实际上,观众还能从吉尔斯的个案中发现:在不可靠叙述者施展印象管理策略时,他从忽视、混同,再到审慎地处理两种范式间的矛盾时,故事的情境也进一步复杂化, 并形成了相应的戏剧性张力。

而吉尔斯高效的印象管理策略,显然让克劳斯逐步对他的不可靠叙述信以为真,避免了“表演崩溃”(Performance Disruptions)的情境,直至克劳斯在战后逃亡德黑兰时因臆造的波斯语而被海关拦下才发现吉尔斯的叙述的不可靠性。然而,受述者对于不可靠叙述者的印象管理策略的接受,在影像叙事中的呈现模式却更为多元——不局限于直观的认同、对抗等。譬如,《小岛惊魂》(The Others,2001)和《再见列宁》(Good Bye Lenin, 2003)等电影中就出现了受述者在获知隐含作者的范式的前提下仍接受、采用不可靠叙述者的范式并展开互动的特殊情境。据已知信息可以推断,《小岛惊魂》的格蕾丝(Grace)一家在故事开始时就已经去世。然而,作为主人公的她并不接受这一事实,仍选择尽力维持着从前的生活方式、秩序。此时,家庭成员、佣人在已知事实的背景下,却和她组成了剧班共同进行印象管理,即受述者被转化为积极的不可靠叙述者展开表演。导演在尾声部分以前史、心结的揭开来诠释该现象产生的动因,即孩子们无法原谅母亲的过失——弑子。因此,进入不可靠叙述者的话语中并通过印象管理遮蔽隐含作者的范式,在《小岛惊魂》中被认为是释缓创伤性体验的选择。而《再见列宁》里身份转换的动因则更为温情,母亲在富丽繁华的街景,以及列宁铜像的挥手作别中,已然获知了国家解体、梦想破灭的现实。但她选择成为不可靠叙述者,继续接受着儿子仿照东德式样制造的食品、新闻片——不可靠叙述交互的背后是以亲情为纽带达成的共契,叙事表达也因此更富于生活化、人情味。

三、基于不可靠叙述者的情绪控制

詹姆斯·费伦曾指出,从修辞的角度来看,一个作品的叙事性关涉两种变化的交互作用:一种是人物经历的变化,另一种是读者在对人物的变化做出动态反应时所经历的变化[1]。影像叙事进程中, 作者的读者——观众的姿态,以及他们对于隐含作者与不可靠叙述者信息的读解、甄别、认同,将会影响到他们的叙事判断。正因为围绕不可靠叙述者所建构的叙事交流中,通常会因为视点的多样性, 让观众的观影体验、叙事判断呈现出迥异的情形。所以,借不可靠叙述者的视角来切入叙事时,也对影像创作者提出了更高的要求:期待他们在影像书写的过程里,能设计有效的方略,对观众对情绪实现精准的调度与控制,以能更符合创作者所期待的范式,与文本本身建立更为深切的认同。

譬如,《小岛惊魂》就通过信息的有效控制, 建构不稳定的环境,营造让观众信以为真的戏剧性效果,为之后叙事发展的情节翻转、主题升华,埋下了铺垫[2]。电影的三分之二篇幅,导演侧重于展现符合切合不可靠叙述者——格蕾丝视阈下的生活,且回避来自“异世界”,即生者的世界的信息大幅度介入文本中。而该策略的运用,旨在期待观众在接受信息时,能充分代入她的视点,并在后者对现行秩序的偶然介入时,可以遵循格蕾丝的逻辑进行阐释,即事实意义上的生者被误认为幽灵、闯入者。而电影中,生者世界的局部介入——意外打开的窗帘,姐姐口中不时出现的人名也被赋予了惊悚、悬疑的意味,成为格蕾丝叙述内容的有力佐证。当观众对格蕾丝,这个在战争中、后以一己之力守护庄园和子女的坚韧女性的形象认同度越高时,影片末尾的戏剧性翻转则更有力。

电影《赎罪》却展示了更为复杂的情境,即充分营造了“信以为真”和“间离”两种戏剧性效果, 让叙述的可靠性与不可靠性混生,进而推动观众的叙事判断不断滑动于“认同”与“间离”“否定” 之间。有别于《小岛惊魂》的处理,自故事伊始, 隐含作者就为观众提供了远多于人物自身的有限知觉所能掌握的信息,让观众轻易发现不可靠叙述者的身份,并且把握隐含作者的价值、事实预设。不仅罗比与塞西莉亚这对久经压抑的眷侣之间的情感交流、互动过程都以零聚焦的模式呈现给观众,对他们的优秀的品格也有着较为精准的描绘。因此, 观众能在布里奥妮作出伪证时,从伦理的层面,他们更为认同罗比而否定布里奥妮。并且,在视听的处理上,当她展开不可靠叙述时,来自打字机的机械音响同时以一种压迫性的气势朝观众袭来——既像谎言后剧烈的心跳,又像是一种来自心灵的拷问。音响进一步营造了一种间离性的效果,提示着观众两种文本范式之间的距离,形成讽喻性的表达。然而,就在创作者通过叙述为不可靠叙述者的错误加码之外,导演又通过描述不同人物、事件的交汇, 让人们意识到她的不可靠叙述的难以避免——基于对情欲有限的认知、对亲密关系的嫉妒、对幻想和尊严的依赖,从而减轻对她的批评[1]。

因此,当布里奥妮通过写作来为自己曾经的 谎言与偏执“赎罪”时,导演选择模糊真实与虚构、可靠与不可靠的界限,让隐含作者的范式与不可 靠叙述者的范式并行推进,甚至在几个键性节点 上均采用了不可靠叙述者的版本,臆想出了罗比 与塞西莉亚重逢,成年的布里奥妮向他们告罪的 情境。直到老年的布里奥妮接受采访的非虚构画 面介入,以及导演开始插入闪回镜头以抒情前, 观众仍难以直接意识到——上述内容都来自于不可靠叙述者的手笔。

在影像文本的书写中,基于创作者对于罗比和塞西莉亚命运的同情,他们创造了内部环境的不稳定性,让观众容易陷入复杂的双面情绪中:既能体会到虚构的美好,又能品味现实之悲怆。这一框架下,观众即使基于差异化的个体经验、观看姿态, 仍能普遍把握影片中“过失”“创伤”与“赎罪” 的母题。不仅如此,创作者在基于影像进行信息编码时,还能更直观地整合视觉、听觉元素,从而控制、调度两种范式间的距离,进而有力地对观众的审美接受发挥重要的影响。

四、结语

综上而言,在不可靠叙述者所参与的叙事交流中,隐含作者的范式以扭曲、变形其信息的方式被拓宽了。该处理既为影像创作带来多元的视角,还积极地回应了后现代情境之下“去中心化”的精神危机。可以看到,对这类角色的合理、有效设置, 能让他们成为沟通理性与非理性、确定与不确定、虚构与非虚构、戏剧与非戏剧的桥梁,从而拓宽影像作品在内容、形式、风格、意义上的可能。据此, 创作者能通过观众展开更积极的互动,并对他们实施更为有效的情感控制。

值得一提的是,将不可靠叙述者视为叙事进程中的结构性要素,在谜题电影、悬疑电影之外也有着广阔的市场、文化空间。然而,迄今以来,对不可靠叙述者的研究、探讨多数限于虚构作品的辖域中,关涉该类角色在非虚构作品中的研究仍然是有限的,这也是未来可以在创作、研究中继续突破的领域。

[石宇宸 中国艺术研究院电影电视系]